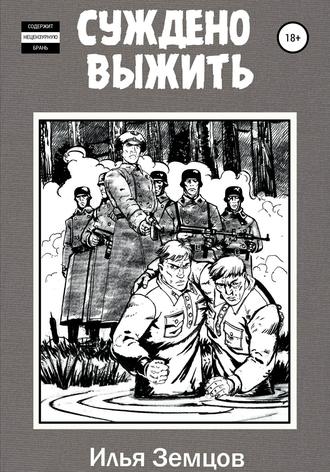

Илья Александрович Земцов

Суждено выжить

Я вошел в свою землянку – все спали. От выпитой большой дозы водки у меня кружилась голова. Я снял шинель и ботинки. Обмотки размотать, казалось, не хватит сил. Лег на мягкий еловый лапник. Глаза мгновенно закрылись, но уснуть не дал Алиев. Он попросил меня выйти из землянки. Я вышел за ним босиком. Алиев с заискиванием попросил меня молчать о случившемся. Я для пущей убедительности сказал: «Клянусь богом, молчать буду, как рыба, как камень, как дерево. Можешь быть спокоен, никому ни слова. Автомат твой стоит в пирамиде землянки». В знак дружбы мы пожали друг другу руки. Оба вошли в землянку уже друзьями. Лучшая дружба, говорят старики, познается в беде. Алиев стал ко мне относиться с уважением. В наряды и на посты я ходить перестал. Иногда мне было неудобно перед ребятами. Многие с завистью смотрели на меня. Кто-то говорил: «Разжалованному старшине везет. Он как в доме отдыха, его никуда не посылают».

Особенно с ехидцей относился ко мне однофамилец командира роты Васильев, старый мой знакомый, еще по разведке боем под Новгородом. Этому филону в обороне не везло. Его посылали за минами, их носили за 2 километра. Он стоял наравне со всеми на посту. Мы показывали, что почти дружим, но я его ненавидел как волка в овечьей шкуре.

Жили мы в просторной землянке с тремя накатами из бревен. Землянка минометной роте досталась от предшествующих минометчиков по наследству. На нарах, сделанных из крупного подтоварника и застланного толстым слоем елового лапника, размещалась вся рота, кроме офицеров.

Два офицера роты капитан Васильев и лейтенант Серегин, их связной жили в отдельной землянке. Она им служила штабом, командным пунктом и жильем. В их землянке стоял телефон, связывающий роту с наблюдательным пунктом и штабом полка. Васильев и Серегин почти круглосуточно по очереди дежурили на НП, откуда корректировали огонь минометов.

Стреляли редко и не всеми минометами, чтобы не открывать врагу количество основных точек. Немцы тоже стреляли нечасто, считая, что наши минометы для них ничего не значат.

С наблюдательного пункта по телефону давалась команда со всеми прицельными данными. Находившиеся в землянке Васильев или Серегин объявляли тревогу. Мы выбегали к минометам. Командир орудия устанавливал прицел. Я со спокойной совестью брал мину с дополнительным зарядом, отпускал ее в ствол миномета, получался выстрел. Мина с огненным хвостом вылетала из трубы, а куда она летела, мы не знали.

Если артканонады не было, то разрывы наших мин хорошо были слышны. Отстрелявшись, подавалась команда "отбой", снова шли в землянку рассказывать друг другу, кто что знал.

Бывали минуты, когда все до слез смеялись над выкинутыми шутками ребят. Преуспевал в этом скромный на первый взгляд, молчаливый Антонов. Он спал рядом с ефрейтором Мульдигиновым. Оба они уроженцы солнечного Узбекистана. Мульдигинов не только не ел свиное мясо, но даже и запаха его не переносил. Антонов решил приучить его к всемирно известному мясу. Во-первых, уважать его как деликатес, во-вторых, есть как питательное средство, этого требовала обстановка. Поэтому Антонов, привязывая к кусочку свиного сала груз, часто украдкой клал его Мульдигинову в котелок с супом. Обнаружив свиное сало с привязанной к нему на нитке пулей, Мульдигинов подолгу плевался. Начинал ругаться на родном языке и кончал русскими круглыми словами.

Один раз Антонова послали на разгрузку вагонов с продовольствием. Разгружая свиные туши, у одной Антонов обнаружил невырезанные яйца. Попросил у завскладом разрешения взять для угощения друга. Это ему разрешили.

Вместе со свиными яйцами он привез большой кусок баранины. Якобы получил за хорошую работу, но, скорее всего, при удобном случае положил в вещевой мешок без разрешения. Вернулся в роту и сразу же пригласил своего друга варить и есть баранину.

Баранина вместе со свиными яйцами была сварена. Выпили за дружбу по 100 фронтовых грамм. Ужинали оба с большим аппетитом. Мульдигинов сначала съел оба свиных яйца, а потом уже принялся за баранину. Когда котелок опустел, он сказал: «Вкусное мясо, вкусный барашка». Антонов, боясь, что товарища может стошнить, рассказал ему правду только через три дня. Мульдигинов хотя и плевался, но не верил своему другу.

Иногда на НП брал меня с собой командир роты Васильев. Я подсчитывал и корректировал огонь. Наедине Васильев ко мне стал относиться как к равному. Он был хорошим культурным человеком. За пять лет до войны окончил Ленинградский политехнический институт. Работал на Кировском заводе. Жена с ребенком эвакуировалась на Урал, вместе с каким-то важным оборудованием с завода. Шесть месяцев спустя она написала Васильеву письмо, что ждать его очень трудно. Жить без него еще труднее. Нашелся хороший человек, который будет неплохим отцом трехлетней дочери и мужем ей. Письмо жены крепко расшатало нервную систему Васильева. Он стал пить. За что с командира батареи был переведен командиром минометной роты. Здесь численность солдат была небольшая, поэтому водка была менее доступна.

Васильев все равно пил почти каждый вечер. Водку он покупал у солдат. Из его землянки доносилась песня: «Ты ждешь, Лизавета, от мужа привета…».

Немцы нечасто тревожили наш передний край. Редко разыгрывалась артиллерийская и минометная дуэль. Работали разведчики. Они пробивались в глубокие тылы врага, доносили о передвижении немецких войск, таскали языков. Немцы тоже не дремали. Их разведка появлялась в наших тылах. Уводила наших людей как языков. Совершали диверсии.

В ночь на 12 ноября 1943 года немецкая разведка в количестве 15 человек проникла в наш тыл. Зная в нашем переднем крае слабые места, уничтожила полностью наш взвод полковой разведки. От всего взвода остался только один человек, и то чисто случайно.

Произошло это трагическое событие так: в 23 часа немцы со стороны штаба полка, то есть с тыла, в количестве 15 человек подошли к землянке разведчиков. Весь взвод полковой разведки был в сборе. Многие спали. Остальные ребята сидели, чинили свою одежду, чистили оружие.

В это время была смена караула. Стоявший у землянки часовой вошел в нее послать вместо себя смену. В дверях ему встретился рядовой Матвеев, который спешил в туалет под елку. Матвеев видел, как к землянке не спеша подошли люди в маскхалатах, окружили ее полукольцом. Один из них вбежал в узкий проход, открыл дверь и бросил две бутылки с горючей смесью. Пламя озарило землянку и стоявших около нее немцев. Матвеев, не надевая брюки, лег и отполз за елку. Враги бросали в дверь землянки гранаты и бутылки с горючей смесью. Выбегающих горящих людей расстреливали в дверях и узком проходе. Скоро дверной проем был закупорен телами убитых. Раздался взрыв или от противотанковых гранат, которые были в землянке, или немцы бросили туда взрывчатку. Матвеев не знает. Накаты из трех рядов бревен осели и заживо похоронили всех недогоревших людей. Немцы не спеша ушли в тыл, в направлении штаба полка. Матвеев следом за ними побежал в штаб полка, но по дороге их не догнал, они словно растворились в пространстве.

По тревоге подняли роту автоматчиков, защитницу штаба полка. Автоматчики в течение шести часов, до самого рассвета, прочесывали близлежащие леса, но никого не обнаружили.

Все это произошло очень загадочно. Рота саперов по тревоге стала разбирать могилу заживо похороненных разведчиков, извлекая сначала бревна, а затем обгоревшие трупы. Трупы сразу укладывали в выкопанную рядом вместительную братскую могилу. Могила с хорошо знакомыми мне ребятами была не зарыта три дня. Два раза в день я ходил к ней, но из лежавших наверху трех человек в сгоревшей одежде и с обугленными телами признать никого не мог.

Приходя к могиле, говорил: «Здравствуйте, ребята». Уходя: «Прощайте, ребята».

Все они смелые честные люди. На их груди красовалось по нескольку правительственных наград, полученных за опасные дела. Все стали жертвой загадочного предательства. Бдительность на войне – это залог жизни. Наши прославленные на всю дивизию ребята оказались беспечными, небдительными.

Кому было лучше знать, как не разведчикам. Они почти все сотни раз бывали в тылу врага. Сами искали беспечных немцев и, находя их, приводили как языков или уничтожали.

Погибли они в ловушке в страшных мучениях от ожогов и удушья. Кто в этом виноват – пусть судьей будет бог.

Матвеева арестовали, по-видимому, подозревая в предательстве. По неполным данным сидел он более месяца и был отправлен на передний край в соседний полк нашей дивизии. Посыпались приказы о бдительности из штабов полка, дивизии, армии. В нашей роте стоял один часовой. Было приказано ставить двух. Одного у минометов, расположенных в 30 метрах от землянки. Другого – у землянки нашей и штабной.

Снова начали организовывать взвод полковой разведки. Ребят туда приглашали многих, но брали только по личному желанию. С новым пополнением в полк прибыл высокий мощного телосложения моряк. Волосы и глаза черные, лицо изуродовано оспой. Он походил на морского пирата, каких показывают в приключенческих кинофильмах. Взгляд его был суров и, казалось, пронизывал насквозь.

Моряк был направлен в нашу минометную роту и целую неделю был в нашем расчете Казакова. К нему с большим уважением относились не только рядовые, но даже командир роты Васильев. Моряк это видел и использовал в своих целях. На посты не ходил, мины не носил. В стрельбе мы обходились без него. Лежал целыми днями в землянке, ворочаясь с боку на бок.

Длинными ноябрьскими вечерами он рассказывал об обороне Одессы и Севастополя, о рукопашных схватках моряков против немецких автоматчиков, в которых он как капитан второго ранга принимал самое активное участие. По начитанности, по всем манерам и знанию он походил на офицера. Но почему был разжалован, молчал.

Врал он безбожно, на каждом слове противоречил сам себе. Ребята слушали его, знали, что сочиняет, но на вранье его никто не ловил. Боялись его физической силы и даже взгляда.

Командиром взвода разведки был оставлен старший лейтенант Трошин. Был слух, что за гибель всего взвода его хотели судить. Что его спасло, знают только Трошин и командир полка Козлов. Однако Трошин снова здравствует и подбирает себе разведчиков. В минометной роте он появился случайно. Увидев нашего моряка, заинтересовался его мощной фигурой. Вторым после моряка на глаза Трошину попал я. Он кивнул мне головой, но к себе в разведчики не пригласил.

Я в упор пытался встретиться взглядами. Он свои глаза прятал от меня, как ребенок, пойманный с поличным. Нашего храброго в кавычках моряка вызвали в штаб полка и предложили ему быть разведчиком взвода полковой разведки. К нашему большому сожалению, мужественный по внешности и на словах моряк оказался жалким трусом.

Начальнику штаба полка майору Басову он сказал: «Я еще хочу жить» – и отказался быть разведчиком. От нас его перевели в похоронную команду, где проходил службу и мой друг по транспортной роте Путро.

Путро я встретил чисто случайно. Шел с дежурства с НП, навстречу мне попалась вся их команда. Шли кого-то хоронить. Путро оброс рыжей бородой, был грязен, худ. При встрече со мной он смешно сложил свои губы, глаза его почти выкатились из орбит. Приложил к ушанке руку, отрапортовал: «Здравия желаю». Я пожал ему руку, не снимая варежки. Он сунул мне в руку немецкую зажигалку и хрипло проговорил: «Возьми на память» – и, не оборачиваясь, поспешил за своей командой.

Я проводил его взглядом, пока он не скрылся за деревьями, и подумал: «Бедный Путро, ты неплохой парень. Дай бог пережить тебе войну и возвратиться к матери в Ленинград, от которой не получаешь писем вот уже более года и каждый день ждешь почту, встречая еще по дороге».

В длительной обороне минометчику не жизнь, а малина. Три раза в день вышел к минометам, отстрелялся и снова в теплую землянку.

В свободное с избытком время семейные писали своим женам письма, вздыхали, вспоминали детей, скучали о любимых подругах. Холостяки вспоминали любимых девушек, а те, у кого их не было, все заботы переносили на отцов, матерей и братьев.

Мои родители жили в глухой деревушке в Кировской области, далеко от фронта. Обоим им было далеко за шестьдесят. От всех видов обложения и налогов были освобождены по принципу: молодым у нас везде дорога, старикам везде почет. Жили они очень хорошо. Отец, любитель-пчеловод, ежегодно получал по 10-12 пудов меда. С приусадебного участка родителям в достатке хватало хлеба, картофеля и овощей. Корова обеспечивала их молоком, жирами и мясом. В коротких фронтовых письмах они писали ученическим почерком: «Живем хорошо, о нас не беспокойся». Оба они были неграмотны. Письма под их диктовку писали, как правило, ученики, дети.

На фронте нас было три брата. Мы с младшим Степаном в армию были призваны до войны. Она нас застала в солдатских казармах. Старший работал на железной дороге и был мобилизован в октябре 1941 года. С братьями я почти не переписывался. По единственному письму, полученному от Степана из госпиталя, я знал, что он как до войны, так и сейчас пограничник в Карелии. Роли пограничника в войну я не представляю. От старшего Егора я не получил ни одного письма, хотя написал ему два. К младшему Степану я питал особую симпатию и любил его не только как брата, но и друга детства.

Разница в нашем возрасте была полтора года. Она быстро сравнялась, и мы с ним росли как близнецы. До 12-ти лет он признавал мое старшинство. Оно заключалось в физическом развитии. Кто сильнее, тот и главный. Позднее он без особых усилий справлялся со мной на радость отца и матери, но только дома чувствовал себя на равных правах. На улице благодаря настойчивости и горячности я его при первых вздорах обращал в бегство. В отличие от меня он был выдержанным и спокойным. Детство и юность, проведенные вместе, во многом выработали у нас одинаковые привычки и нрав. Нас приучали к физическому труду крестьянина с семи лет. В этом возрасте мы сгребали сено, жали, носили в избу дрова, иногда кормили сеном скот. В десять лет с нас требовали работы наравне с взрослыми. Цену куска хлеба мы с ним знали хорошо. Дома с ним без ссор и драк жить не могли. За стол обедать нас рядом не сажали, а разделяли старшими братьями, которые при любом удобном случае расправлялись с нами, как повар с картошкой.

При старших братьях мы вели себя миролюбиво, зная, что любая размолвка приведет к незаслуженному наказанию.

На улице мы ссорились, но стоило кого-либо из нас обидеть, с обидчиком расправлялись искусно. В случаях, когда силы обидчиков были неравные, мы настолько усердно защищались, не отступая ни на шаг, что были прозваны двойня с левшой.

В детских драках нас боялись. Степан был левша. У меня сильно развита правая рука. Противник, пробуя обороняться от удара моей правой, при столкновении со Степаном забывал, что он левша. Сильные удары левой руки приводили врага в замешательство, которое заканчивалось бегством.

Вместе мы не могли без ссор и драк провести даже одного часа, но разлученные на два-три дня тосковали друг о друге.

Неразлучным нашим товарищем и другом был двоюродный брат Анатолий. Отцы наши были братьями – родными по матери. Отцы у них были разные. Толя почти все время жил у нас. Он, не по годам рослый и крепко сбитый, на четыре года был моложе меня. Ходил за нами всюду, не отставая ни на шаг. Большая смуглая голова его была покрыта завитыми, как каракуль, волосами. За это его прозвали "кочка". Дразнили его "болотная кочка". В девять лет он курил с отцом из одного кисета и научил курить Степана. В отличие от наших со Степаном отношений, Толя никогда с ним не ссорился и не дрался. У них все решалось мирным путем. Оба они были большими проказниками. Любили заглянуть ненароком в чужой огород, очистить грядки с морковью или репой. За это им изрядно попадало, но они быстро забывали неприятности и продолжали в том же духе. Нередко приходили с изжаленным крапивой задним местом.

Весть о гибели Толи под Воронежем в течение месяца не выходила из моей головы ни на минуту. Переживал я о нем как о брате и лучшем друге. На фронте он был недолго. После окончания Ярославского училища связи был назначен начфином полка. На этой должности пробыл только две недели. 14 марта 1942 года погиб от осколка снаряда в 2 километрах от переднего края. Смерть чисто случайная. Хуже ничего нельзя придумать.

Тишина-тишина, к сожалению, ты кончишься взрывом тысяч тонн взрывчатки и металла, немало унесешь за собой человеческих жизней, а может быть меня и моих фронтовых товарищей.

К этому взрыву готовились обе стороны. Ежедневно к нам на лошадях привозили сотни мин. Создавались большие запасы боеприпасов. Стреляли обе стороны редко, не выдавая своих огневых точек. Агитработа обеих сторон была на должной высоте. Как верующий в Бога человек усердно молится утром, перед обедом и сном, то же делали и немцы: передавали меню, лили грязь на наше правительство, призывали уничтожать евреев и комиссаров. Наши в долгу тоже не оставались. Призывали немецкого солдата, труженика из рабочих и крестьян, переходить в плен, чтобы не отдавать свою жизнь за благо немецких фашистов, капиталистов и так далее.

Командир орудия Казаков говорил: «Началась немецкая болтовня». Он каждый раз ходил к командиру роты просить разрешения ударить по лгунам. Чаще возвращался веселый, сияющий. Заходя в землянку, с порога кричал: «Расчет номер один, к бою!»

Мы пускали в трубу мины, которые с воем отправлялись к немцам. Были и удачи, диктор замолкал. Значит, мины были у цели.

Казаков – 20-летний паренек небольшого роста, щупленький, с серыми выразительными глазами, темно-русыми волосами, широким скуластым ртом. Рот его все время был приоткрыт – он им дышал. В носу у него от хронического насморка образовались полипы. Органы обоняния у него были развиты слабо, он многих запахов не различал. Его мечтой было сразу же после войны сделать операцию в полости носа, уничтожить полипы. Вторая его мечта была учиться.

Рос он сиротой, сначала умер отец, а затем и мать. Остались они вдвоем с сестренкой. Оба окончили школу ФЗО в Кирове и работали на заводе КУТШО. Еженедельно он получал письмо от сестры и чуть реже от девушки. За каждое под аккомпанемент окружавших почтальона ребят усердно плясал цыганочку. Довольный, с порозовевшими щеками, читал письмо. Затем ложился на нары, упершись взглядом в потолок, мечтал о будущем. Мечты, мечты, где ваша сладость?

Все мы мечтаем, но путь войны еще длинен и тернист. Немец у Ленинграда, охватил его кольцом. Пока только в одном месте блокада пробита – под Синявино. Больше половины Ленинградской области оккупировано. Великий Новгород тоже. Не говоря уже о масштабах Советского Союза. Враг дерзок, настойчив и силен. Держится за каждый клочок земли, за каждую кочку. Поэтому многим из нас не суждено будет прийти с победой домой, а придется навечно остаться в братских могилах или быть похороненными в ходах сообщения окопов, землянок и блиндажей.

Все мы мечтаем учиться и строить послевоенную жизнь, ибо знаем, что победа будет за нами. Но многим из нас, из молодых здоровых парней, придется доживать жизнь калеками, лишенными руки или ноги, с перебитыми ребрами и костями. Быть посмешищем для молодого поколения. Идет хромой, идет безрукий, идет калека. Каждому будет присвоена кличка, при произнесении которой у присутствующих будут появляться улыбки. Сколько уже покалечено, а сколько калек еще будет! Такова жизнь солдата. Сегодня здоров, в хорошем настроении, а завтра убит или калека без конечности или с перебитыми костями.

Такова судьба каждого из нас. Сюда ворота широко открыты, только с переднего края они очень узкие, лишь счастливчикам, может быть, одному из тысячи выпадет доля выйти невредимым. Остальным же две дороги: наркомзем и наркомздрав.

Алиев стал моим лучшим другом. Он во всем подражал мне и по всем вопросам советовался. Недолго длилась наша дружба. Его легко ранило осколком снаряда в начале декабря 1943 года. Ранению он был очень рад и считал себя счастливчиком. Мы все ему завидовали. Неплохо из грязной землянки с твердой звериной постелью переселиться в теплые, уютные, идеально чистые палаты. Поспать на мягкой человеческой постели. Укрыться теплым одеялом с простынью. Не подвергаться опасностям. Не слышать грохота артиллерийских канонад и свиста пуль.

В день ранения Алиева после очередного бросания мин в трубу миномета, мы звали ее трубой старого тульского самовара, у двери землянки остановил меня Казаков и шепотом сказал: «Какой же счастливчик Алиев. Он сейчас уже в медсанбате, завтра будет в госпитале. Может быть, даже получит отпуск домой после выздоровления. Я бы согласился отдать три пальца любой руки».

Казаков что-то еще намеревался прошептать, но я строго перебил его: «Трусишь, сержант, паникуешь. Не к лицу тебе».

Казаков внимательно посмотрел мне в глаза и уже громко проговорил: «Ничуть. Пойми меня правильно, ты, хотя и молчишь, но я вижу, прошел нелегкий путь войны. Тебе еще 24 года, а на голове уже серебрятся волосы. Поэтому как со старшим другом и товарищем я просто хотел поделиться с тобой. В последнее время у меня очень плохие предчувствия. Мне кажется, что доживаю последние дни. Сны и те вижу хуже не придумаешь. То меня ловят немцы, хотят расстрелять, то попадаю в какие-то ловушки, откуда нет выхода».

Казаков стоял как-то сморщившись, вобрав голову в плечи, и печальным, но ласковым взглядом смотрел на меня. Мне его стало до боли жаль. Я тихо сказал: «Не вешай головы, сержант. Выбрось все плохие мысли, думай только о хорошем. О смерти задумываться рановато. Мы с тобой еще поживем. Пусть немцы думают, как им отсюда свои грешные телеса унести. Мы с тобой хотя и недалеко от переднего края, а все-таки в тылу. Не каждая пуля сюда долетает. Да и потери в нашей роте незначительны. За два месяца стояния в обороне ранило только троих. Ты посмотри, что творится на переднем крае, каждый день идут сотни раненых, не говоря об убитых. Все снежные тропинки и дороги к переднему краю окрашены в алый цвет от человеческой крови, а ведь пока оборона, с той и другой стороны затишье».

Из землянки вышел лейтенант Серегин. Он подошел к нам с Казаковым, улыбаясь, проговорил: «Секретничаете». «Нет, товарищ лейтенант, курим и дышим чистым без примесей воздухом», – ответил я. «Очень хорошо, я тоже люблю чистый морозный воздух, но предпочитаю сидеть в теплой землянке. Лучше маленький Ташкент, чем большая Колыма, – улыбаясь, проговорил Серегин. – Если вы так любите дышать холодным воздухом, то вам задание сходить на передний край и передать вот это командиру третьего батальона. Если его не будет, начальнику штаба или замполиту». Он отдал мне свернутую в угольник записку. Я обрадовался, что выпала счастливая возможность побывать в родном батальоне и увидеть знакомых ребят.

Мы с Казаковым направились по алеющей от крови снежной тропинке. Прошли от нашего расположения не более 300 метров, как совсем близко от моей головы, буквально в 5-10 сантиметрах, обдав жаром, пролетела мина и шлепнулась рядом в четырех шагах. Шипя, ушла в торфяную массу болота. Мы плюхнулись в снег, лежали, ожидая взрыва, но мина не взорвалась. Вставая и отряхивая с себя снег, я сказал: «Вот так глупо можно остаться без головы».

Казаков, озираясь, смотрел, где скрылась мина. Он был бледен, губы дрожали. Он снова начал говорить о своих предчувствиях и мнимой скорой кончине. Я шел быстро, рассеянно слушал его, не вникая в смысл слов.

В штабной землянке батальона мы застали одного Ильина. Я отрапортовал, отдал ему записку, он, не читая, положил ее на стол. Встал и, смеясь, проговорил: «Ну, товарищ комбат, сейчас давай поздороваемся!» – и крепко пожал мне руку. «Не комбат, а рядовой», – ответил я. «Для меня ты на всю жизнь останешься комбатом, моим другом и старым товарищем. Есть хочешь?» Я отказался, поблагодарил Ильина за дружбу и ушел. Казаков слушал, раскрыв рот.