Илья Александрович Земцов

Суждено выжить

Глава четырнадцатая

В то памятное октябрьское холодное утро юго-восток был окрашен тучной полосой матово-красной зари. Затем одним краем показался из-за горизонта ярко-красный серп небесного светила. Он постепенно вырос, и во всем своем величии появился на краю горизонта огненно-красный шар. В лесу раздавалась длинная тетеревиная песня. Щебетали сороки, кричали сойки. Стаями перелетали дрозды в поисках пищи. Дятел выстукивал барабанную дробь в сухой вершине сосны. После утомительного ночного похода, короткого голодного завтрака, устроив шалаш из плащ-палаток, мы легли спать. Первым на пост по жребию встал Пеликанов. Мне досталось быть последним. Я был очень доволен такой удачей, но на посту мне в тот день стоять не пришлось.

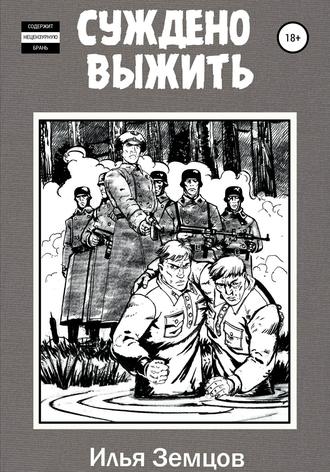

По нашей неосмотрительности и доносу предателей из местного населения мы были окружены большой группой карателей. Пеликанов, уставший после длительного ночного похода, не проявил должной бдительности, а может быть, даже задремал, стоя, прижавшись к дереву. Он был схвачен немцами, не успев издать ни звука.

Мы крепко спали в шалаше из палаток с набросанными наверх еловыми ветками для маскировки. Проснулись от сильного немецкого крика и шума стаскиваемого с нас палаточного шалаша. На нас были наставлены десятки дул автоматов. Подняв руки кверху, мы сидели около 5 минут. Затем нам разрешили встать, одеться и даже захватить свои вещевые мешки и плащ-палатки.

Нас под усиленным конвоем привели в небольшое наполовину сгоревшее село Теребуц. Без всякого допроса мы были посажены в холодное темное полуподвальное помещение, где находились целые сутки. Только по смене часовых и насвистываемым ими мелодиям мы знали, что нас охраняют. Так определяли время.

На следующее утро железная дверь распахнулась, и под конвоем целого отделения автоматчиков нас перевели на край села и посадили в сарай, набитый наполовину снопами ржи.

Наши желудки напоминали нам о еде. Но немцев совсем не интересовало, сыты мы или голодны. Часа через три дверь со скрипом открылась, и нас вежливо попросили выйти. Немец прекрасно говорил на русском языке. В сопровождении снова было 12 автоматчиков. Нас ввели в деревянную избу, где нас поджидали три немецких офицера. Один из них, в чине полковника, задал первый вопрос: «Кто вы такие?» Переводчик бойко перевел. Ответил Дементьев: «Мы воины советской армии». «Что вы делали здесь, в лесу, и как к вам попали немецкие автоматы?» Дементьев снова ответил: «Я не знаю, где наше командование достало ваши автоматы, но наш полк целиком был вооружен ими».

Пронзительный крик вылетел из большого рта полковника. Его бесцветные глаза уставились на Дементьева. Он выкрикивал, а переводчик переводил: «Вы есть партизаны и разведчики, и только честное признание может спасти вашу жизнь». Нас четверых вывели на улицу. Допрашивать стали одного Дементьева. С допроса он вышел с разбитым носом и большим синяком под правым глазом.

В избу ввели меня. Снова спрашивали, кто мы, какой воинской части. Мы договорились говорить одно: все из горнострелковой дивизии и в течение двух месяцев ищем выхода из окружения. Добровольно сдаваться в плен совесть солдата не позволяла, помнили о принятой присяге.

Полковник сначала дружелюбно попросил сказать, где базируется весь наш партизанский отряд: «Если только откровенно все расскажете, мы вас освободим и разрешим по вашему выбору или остаться на свободе, на оккупированной территории, или пробраться к своим. Своих вы вряд ли найдете, русская армия уже полностью разбита, и через месяц война закончится. Поэтому сопротивление с вашей стороны в нашем тылу, кроме как к виселице, ни к чему не приведет».

Переводчик все бойко переводил. Немного зная со школы немецкий язык, я и без переводчика догадывался, о чем говорит полковник. Он даже угостил меня небольшой сигарой и дал прикурить от зажигалки. После длинной затяжки ароматным дымом я ощутил приятное головокружение и сказал, что я не партизан и не разведчик, а просто русский солдат, идущий к своим из окружения. Вопросы сыпались один за другим. Я отвечал то "нет", то "ничего не знаю". Из заданных вопросов было понятно, что где-то недалеко действует крупное воинское соединение или партизанский отряд, который начинает сильно беспокоить немцев. Они спрашивали, не участвовал ли я в налете на испанские обозы, на немецкие автомашины. Не подрывал ли складов с боеприпасами и складов с бензином. Не участвовал ли в ночных налетах на немецкие гарнизоны в тылу. Или мои ответы, или мой спокойный вид вывели полковника из себя, он закричал неприятным визгливым голосом, наставил на меня пистолет, и я подумал, что все кончено. Но вдруг он снова заговорил спокойно, предложил мне подумать и разрешил выйти.

За мной был введен на допрос Пеликанов, его тоже не избивали, а предложили подумать. Затем Слудов и Завьялов, оба вышли с разбитыми носами и синяками на лицах. Вопросы всем задавались одни и те же.

Дементьев был вызван во второй раз. Из избы доносилась немецкая ругань. Надрываясь, визгливо кричал полковник. Затем Дементьев под руки был выведен из избы немецкими солдатами. Когда немцы перестали его держать, он упал. Вышедший следом штабс-капитан, долговязый худой рыжий немец, приказал сержанту увести нас.

Мы подумали, что нас расстреляют. Подхватили Дементьева под руки. Под конвоем нас снова привели в сарай и закрыли.

Дементьева избили здорово. Два ребра у него были если не сломаны, то надломлены. Лицо превратилось в сплошные синяки. Большой палец на левой руке был сломан. Но он не обронил ни слова о боли. Полежав с час на душистых ржаных снопах, сел. Затем показал рукой, чтобы мы сели к нему поближе. Он шепотом сказал, если только немцы не расстреляют его сегодня, то ночью он сбежит. Потому что у сарая нет пола и можно разобрать снопы у задней стенки, немного подкопав руками, свободно вылезти и уйти.

В щель между бревен на нас глядела пара глаз, и, видя, что мы обратили на них внимание, заскрипел засов, открылась дверь, в сарай вошел переводчик. Он угостил нас всех сигаретами, дал прикурить от зажигалки, а затем предупредил, чтобы мы курили осторожно, не подожгли снопы ржи. Он вел отвлеченный разговор. Спрашивал каждого, откуда, чем занимался до армии, какая специальность, а затем сказал, что его послал полковник, он еще раз просил сказать всю правду. «Может быть, кто-нибудь из вас пожелает с ним поговорить». Мы в один голос ответили, что сказали все, что знаем, и больше нам говорить нечего. Он вышел, снова заскрипел ржавый засов.

При наступлении сумерек по топоту было слышно, что к сараю подошли солдаты. Были слышны немецкие команды: «Стой. Разойтись».

Снова заскрипел засов, в сарай вошли полковник с переводчиком. Полковник сказал: «Не хотите правды сказать, тогда выходите». Переводчик перевел. В его присутствии мы простились друг с другом. Дали клятву умереть храбро с выкриками: «Долой фашизм, да здравствует коммунистическая партия и Советский Союз».

Гордо вышли из сарая. Нас окружил конвой из 15 человек и повел к реке, протекающей в 400 метрах от сарая, к пойме, в которой виднелись мелкие кусты ивы и черемухи. Ноги не чувствовали тяжести тела. Казалось, туловище само по себе отделяется от ног, которые, не повинуясь голове, отказывались шагать. В голове была одна мысль – бежать.

Нас подвели к широкому омуту, была дана команда раздеться. Я, словно под гипнозом, снял длинную кавалерийскую шинель. Руки дрожали, плохо подчинялись разуму. Снял сапоги. Мысль работала четко – бежать. Но куда? Впереди – 10-метровый омут, сзади – немецкие солдаты с автоматами наготове.

Полковник подошел ко мне сзади. Наставил пистолет мне в затылок. Каким-то образом я видел затылком. Видел полковника, его оловянные глаза, тупой злой взгляд и ствол парабеллума. Вместо выстрела раздался глухой щелчок. «Осечка!» – сказал Пеликанов. «Осечка!» – повторили немцы. Полковник опустил руку с пистолетом и протянул: «Я-я-я». Отошел от меня на несколько шагов, что-то крикнул по-немецки, показал пальцем на меня и Пеликанова.

Я повернулся лицом к солдатам, расставив шире ноги, крикнул: «Стреляйте, гады». Пеликанов последовал моему примеру.

На гимнастерке у меня красовался орден Красной Звезды, на петлицах с правой стороны висело два кубика, с левой – один.

Переводчик, переводя слова полковника, крикнул: «Раздеться догола». Я сбросил брюки и гимнастерку, порвал на себе грязную нательную рубаху, оборвал завязки на штанинах кальсон. Снова расставив ноги, встал лицом к солдатам. Только хотел выкрикнуть приготовленные слова, как полковник пискляво закричал, а переводчик перевел: «Прыгай в воду!»

Я решил: «Лучше утонуть, чем погибнуть от рук палачей». Нырнул в холодную воду с плавающими на поверхности тонкими льдинками. Тело обожгло, словно кипятком. Ступни стянуло судорогами. Тонуть в холодной воде неприятно. Пусть стреляют, решил я. Оттолкнулся ото дна и вынырнул на поверхность. Казалось, все тело парализовало. Снова пошел ко дну. С большим усилием оттолкнулся от липкой грязи. На поверхности услышал крики и автоматную стрельбу. «Расстреляют всех, гады!» – думал я. Вода снова утянула меня на дно. Руки и ноги стали работать. Тело не ощущало холода. Я вынырнул на противоположном берегу. Мысли о бегстве меня оставили. Я ни о чем не думал и ждал развязки.

Переводчик произнес: «Покупались и хватит. Пора и честь знать, а то так можно и простудиться. Возвращайтесь».

Пеликанов стоял в воде в 2 метрах от меня. Мы медленно пошли, а затем поплыли навстречу смерти. С большим трудом вылезли на берег, цепляясь за пожелтевшую траву. Наши товарищи Завьялов и Слудов были расстреляны и лежали друг возле друга. Дементьев сидел на земле, низко склонив голову.

Послышалась команда одеваться. Я машинально надел разорванную нательную рубаху, затем брюки, гимнастерку и сапоги. Шестнадцать немцев наблюдали за нашими движениями. Лица их были серьезны. С нас они переводили взгляд на расстрелянных парней. Они лежали, закинув головы чуть назад, оба белобрысые, рослые, широкоплечие, в солдатских гимнастерках и брюках, босиком. Из прострелянных автоматными очередями грудных клеток еще текла теплая кровь. Чуть поодаль от них лежали их шинели, сапоги и пустые вещевые мешки, которые еще 10 минут назад были им так дороги, а сейчас уже не нужны.

Переводчик подошел ко мне и потребовал распахнуть шинель. Я понял его слова по-своему и снова стал раздеваться. Переводчик произнес: «Не надо раздеваться. Ты родился, по-видимому, в рубашке. Если бы не осечка, лежал бы рядом с ними». Взглядом показал на Завьялова и Слудова. «Полковник просит, чтобы ты снял орден и отдал ему». «Пусть сам снимает», – ответил я. «Не груби», – сказал переводчик. Он вырвал орден вместе с тканью гимнастерки и передал его полковнику. Тот брезгливо завернул орден в бумагу и положил в карман. Затем сказал: «Вы – храбрые русские офицеры. Я хотел вас расстрелять, но сейчас решил сохранить вам жизнь вместе с вашим комиссаром». После слова "комиссар" его тонкие губы дрогнули, рот искривился в иронической улыбке. «Вы подумаете и расскажете всю правду».

Затем полковник обратился к Дементьеву: «Господин комиссар, прошу встать и уважать, когда с вами говорят старшие по чину и воинскому званию». Дементьев медленно поднялся. Расставив широко ноги, встал напротив полковника. Как больной лихорадкой, дрожал всем телом, левая, с большим синяком, скула дергалась. Лицо перекосилось. Он был страшен. Только умные серые глаза с пронизывающим взглядом спокойно смотрели на полковника. Глазами он говорил: «Ну что же ты, фашистская тварь, тянешь резину, стреляй». Немец не выдержал его взгляда, скомандовал отвести нас и сказал: «Проститесь с друзьями». Дементьев ответил: «Завтра сами у них будем, встретимся».

Нас снова повели. Разум не верил телу. Нам казалось: или это сон, или мы расстреляны. Наши дорогие боевые товарищи, Завьялов Гриша и Слудов Ваня, остались лежать на берегу безымянного омута небольшой речушки. Сегодня, а может быть, завтра, будут брошены в сырую неглубокую яму, торопливо зарыты. С первой вешней водой их могила сравняется с лугом, зарастет травой, и никто не будет знать, где они похоронены. Только старые матери годами будут ждать весточки от сыновей, долго будут спрашивать письмоносцев, нет ли письма на почте, да изредка будут вспоминать девушки-подружки детства.

Нас троих снова привели в сарай со снопами. Внутри нас встретил человек среднего роста, рассмотреть его физиономию было невозможно, так как было совсем темно. Он встретил нас словами: «Прибыло новое пополнение». Нам было не до него. Мы все зарылись глубоко в снопы. Согреться я не мог. Все тело дрожало, зубы стучали. Сколько я лежал в таком забвенном положении, не помню, был поднят для серьезного разговора, как выразился Дементьев. Сейчас я вспомнил, что среди нас появился еще один человек. В голове мелькнула мысль, что немцы подсадили провокатора. Когда я сел, Дементьев, Пеликанов и незнакомый человек о чем-то говорили полушепотом. Незнакомец отрекомендовался, что зовут его Гришкой, фамилия – Гиммельштейн, по-русски – небесный камень. Родился и жил до войны в Ленинграде, на Выборгской стороне, недалеко от Финляндского вокзала. Отец чистокровный еврей, а мать – немка. В сентябре попал в плен. Сегодня был взят из лагеря военнопленных, что расположен здесь. Немцы признали чистокровным евреем и, по-видимому, не сегодня, так завтра расстреляют. Он настолько был расстроен случившимся и боялся смерти, что нам за полчаса высказал тысячу предложений, как спастись. Говорил он или старался говорить с большим еврейским акцентом, чем сильно насторожил Дементьева, который, выбрав момент, шепнул мне и Пеликанову на ухо: «Остерегаться, не откровенничать».

Докучливый Гиммельштейн молниеносно вырабатывал планы спасения и делился по порядку с нами. Он чувствовал нашу сдержанность, недоверие. Он снова приблизился к нам вплотную и полушепотом заговорил: «Вы мне не верите. Вот вам мои документы. По специальности радиотехник. Окончил Ленинградский радиотехникум. Если мы сегодня ночью не сбежим, то завтра расстреляют вас и меня. Все это я слышал из разговора солдат».

Дементьев тихим на низких тонах голосом сказал: «Мы об этом хорошо знаем. Сегодня двоих наших друзей расстреляли, а нам решили поиграть на нервах. Завтра утром или вечером кокнут, если не повесят».

Гиммельштейн заметно оживился: «Все это я уже слышал. Разговаривали между собой штабс-капитан и оберлейтенант. Они ждали какого-то офицера – крупного любителя пыток. Он завтра приедет и будет вам, прежде чем отправить на тот свет, делать массажи каленым железом».

От слов Гиммельштейна я еще сильнее задрожал. Во рту высохло, в висках застучало. Я думал только об одном – не заболеть бы. Заболеть в этих условиях значит наверняка умереть. Я сказал Гиммельштейну, что чувствую себя очень плохо, возможно, завтра покинут силы, и будет все кончено. «Не падай духом, солдат», – ответил Гиммельштейн, а сам полез в угол сарая, откуда принес русскую солдатскую фляжку в чехле. Открыл крышку и поднес к моему рту, тихо сказал: «Пей!» Я сделал три больших глотка и закашлялся. Во фляжке была русская водка. После выпитого я почувствовал, как по телу пошла приятная теплота, и силы стали возвращаться. «Где ты взял водку?» – шепнул я ему на ухо. «Выменял у немца на часы. Я знаю, если сегодня не сумею убежать, то завтра меня поведут на расстрел. Выпью всю фляжку, пьяному будет не так страшно смотреть в вороненые дула автоматов, принимать в тело очередь свинцовых пуль, покрытых латунной оболочкой».

Мне показалось, что он говорит откровенно. Нам нельзя было медлить. Во что бы то ни стало, надо бежать. Если бежать, то есть еще шансы на жизнь, а оставаться – быть расстрелянным или умереть с голода или от холода.

Гиммельштейну никто не выражал сочувствия в побеге. Он не знал о наших намерениях. В 11 часов вечера сменился караул. Судя по шагам, часовой остался один, вместо двух ранее охранявших нас. Гиммельштейн начал стучать в дверь. Воспользовавшись отсутствием навязчивого еврея, Дементьев шепотом сказал: «Оборвите лямки от вещевых мешков. При побеге придется его связать и заткнуть его болтливую глотку тряпкой от изорванного вещевого мешка».

Я оборвал лямки от своего вещевого мешка, мешок разорвал на две части, все отдал Дементьеву. Гиммельштейн продолжал стучать в дверь. В это время под задней стенкой сарая Пеликановым было сделано отверстие, куда мы свободно могли пролезть по одному. Вот часовой подошел к двери, грубо спросил: «Что стучишь» – и пригрозил, что в случае повторения вызовет караул. «Вот этого еще не хватало», – подумал я. Но Гиммельштейн уже нашел общий язык с часовым. Отлично владея немецким языком, как и все евреи, он за пачку сигарет предложил часовому золотые часы. Немец первое время не верил сказанному, просил часы показать, то есть подать их в щель под дверью сарая, куда не только рука, но и голова человека прошла бы. Гиммельштейн торговался: «Подай сначала сигареты, а затем получишь часы». Переговоры шли 10 минут. Алчный на легкую наживу немецкий солдат колебался, ходил вдоль стены, круто поворачивался у углов. Гиммельштейн перестал разговаривать с немцем. Он подошел и лег рядом со мной. Начал проклинать своего еврея-отца и немку-мать. Затем тихо спросил меня: «Не спишь?»

Вместо ответа у меня изо рта вылетел тихий стон. Он взял кисть моей правой руки и, по-видимому, нащупал пульс. Затем вложил в руку холодные часы. Я тихо, шепотом спросил его: «Зачем?» Он ответил почти в самое ухо: «Слушай меня внимательно. Вставай и подойди к правой стороне двери. Дверь открывается с правой стороны. Когда немец ее откроет, ты ему на ладони протяни часы. Он будет протягивать руку, а ты отойди вглубь сарая». В это время за дверями заговорил немец: «Эй, иуда, иди к дверям. Я открою дверь, покажи часы».

Я встал, как говорил Гиммельштейн, прижимаясь к стене возле двери. Заскрипел засов, затем медленно распахнулась дверь. Протянул руку по направлению к немцу. Моя рука озарилась ярким пучком света электрического фонарика. У меня на ладони действительно лежали небольшие блестящие часы. Немец медленно потянул руку за ними. По мере приближения руки немца я с часами медленно отошел вглубь сарая. Немец выругался и потребовал отдать часы, я ему тоже сказал по-немецки: «Давай сигареты, затем получишь часы». Немец сделал один шаг в сарай, наклонив туловище вперед, резким движением поймал мою руку с часами. В это время произошло что-то непонятное. Немец с силой был втащен в сарай, увлекая меня за собой, так как он, как клещами, держал мою руку с часами. Я упал рядом с немцем и сильным рывком выдернул свою руку из его. Когда вскочил на ноги, все копошились около немца. Гиммельштейн объявил, что он мертв. Подобрал и потушил фонарик, предложил бежать. Дементьев снял с немца автомат, из кармана вытащил две запасных кассеты, из нагрудного кармана вынул документы, и мы ускоренным шагом вышли в ночную тьму.

Сделали бросок и через 200-250 метров вышли на опушку леса. Дементьев остановил всех, с минуту стояли, затем вошли в лес и растворились в темноте.

Мы были уже далеко в лесу. В селе поднялась тревога. До нас доносилась немецкая ругань, лай собак и отдельные автоматные очереди. Мы шли и бежали, насколько хватало сил. Приводя дыхание в норму, снова делали броски. Стрельба затихла. Лай собак удалялся. Немцы возвращались обратно в село. На привале Дементьев отдал автомат Пеликанову. Сказал: «Ты лучший из нас стрелок. В случае погони за нами подпускай врага на близкое расстояние и бей одиночными выстрелами. Мы постараемся завладеть оружием у убитых немцев. Днем за нами обязательно будет пущен целый карательный батальон. Поэтому за ночь нужно пройти не менее 30 километров. Если и умрем, то в неравном бою. Я думаю, после вчерашнего живыми они нас не возьмут». Слова Дементьева показались мне детским лепетом, поэтому я сказал, что можно сделать без оружия: «Мы обнаружили немцев, а они нас пока нет. Пеликанов с автоматом занимает оборону. Мы готовимся к контратаке, лезем на деревья. При появлении немцев кидаемся им на головы. Немцы, не ожидая от нас такой храбрости, бросают оружие и убегают. Мы со сломанными ногами и позвоночниками ждем смерти». «Котриков, перестань паясничать! – сказал Дементьев. – Подъем, пошли!»

Мы шли и бежали до рассвета. Дементьев, отлично зная местность, лес и населенные пункты, вел нас уверенно. Утром силы нас оставили. Каждый шаг становился непосильно тяжелым. Идти дальше не мог и Дементьев. На последнем привале ему стоило больших усилий подняться на ноги. Он старался показаться бодрым, здоровым. При всем напряжении мышц и ума у него ничего не получалось. Он, по-видимому, старался достичь безопасного места.

Когда почти совсем рассвело, мы опустились в овраг с крутыми склонами. Дно оврага было покрыто частым кустарником черемухи, жимолости, ивы и калины, на которой большими кистями висели оранжево-красные ягоды, манившие к себе.

Весь этот кустарниковый мир как бы охраняли родные великаны – ели. Все эти древесно-кустарниковые жители оврага росли на высоких кочках, пространство между которыми было наполнено жидкой черной торфяной грязью. Первым наполнил грязью голенища сапог Гиммельштейн. Поэтому мы решили хорошо отдохнуть в самом низком сухом месте.

О пище думать не хотелось, несмотря на то, что двое суток ничего не ели. Сильно болели ноги. Тянуло судорогами ступни. У меня во рту образовалась сухая шероховатая наслойка белого цвета, даже вода не сразу растворила ее. Гиммельштейн чувствовал себя хорошо. Он попросил разрешения Дементьева пересечь овраг по дну, тем самым обследовать его и принести воды. Дементьев ответил: «Пожалуйста». Гиммельштейн, быстро прыгая с кочки на кочку, скрылся в зарослях кустарника.

Только сейчас я обратил на него внимание. Это был мужчина в возрасте 25-27 лет, высокий, чуть сухощавый, но крепкого телосложения. При ходьбе чувствовалась стройность, чуть ли не с военной выправкой. Лицо смуглое, чуть продолговатое, глаза темно-серые ближе к черным. Прямой тонкий нос внушительных размеров. Выбившийся из-под пилотки клок темно-русых волос лежал на высоком, но узком лбу, чуть выдавшемся вперед. По всем приметам он чуть-чуть напоминал еврея. Для того чтобы выбрать его из сотни разношерстных русских военнопленных, надо было пригласить крупного немецкого специалиста. «Асса», – выразился, смотря на удаляющуюся фигуру, Дементьев. Он, пользуясь отсутствием Гиммельштейна, еще раз предупредил, что нужно быть с ним осторожней, следить за каждым его движением, в разговоре больше интересоваться еврейским бытом, культурой и так далее.

Гиммельштейн возвратился через 15 минут с котелком воды и доложил, что это не овраг, а скорей какое-то болото, в середине которого в 200 метрах отсюда протекает невзрачная речушка с очень слабым течением. Ширина ее от 1,5 до 2 метров. Удобного места для перехода, пройдя более 100 метров, не нашел, поэтому вернулся, не обследовав местность за рекой.

Я страдал от сильной жажды и попросил воды. Гиммельштейн уже протянул мне котелок, как Дементьев почти крикнул: «Что вы делаете? Ему холодную воду пить нельзя, а то совсем ослабнет».

Тогда Гиммельштейн достал из вещевого мешка фляжку и подал мне. «Что это такое?» – спросил Дементьев. «Водка!» – ответил Гиммельштейн. Наступило молчание. Я взял флягу и сделал два больших глотка. Запил глотком холодной воды. Однако водка не помогала. Здесь, на привале, я понял, что заболел и вряд ли после отдыха смогу подняться и идти дальше. Дементьев ласково сказал мне: «Держись, не сдавайся». Он снял с себя шапку и предложил мне, как будто шапка избавит меня от болезни. Я взглянул на его голову, волосы были совсем белые. По-видимому, за один вчерашний вечер он превратился в совершенно седого человека. Шапку я не надел. Сказал, что мне жарко. Действительно, мне было жарко. Все прекрасно понимали, что я заболел. Силы рано или поздно оставят меня, я становлюсь обузой и препятствием для достижения цели.

Дементьеву и Пеликанову сильно хотелось есть. В течение двух последних суток никто из нас не только не ел, но и не пил, не считая купания. «Немцы нас здорово приняли и угостили», – шутил Пеликанов.

Я завидовал его здоровью и выносливости. В холодной воде мы были вместе. Я размяк как сухарь в кипятке – он себя чувствовал прекрасно. Гиммельштейн, понимая наше состояние, сходил, нарвал кистями калины. Вытряхнул содержимое своего мешка, там было две пачки военнопленного немецкого суррогатного хлеба и с полсотни окурков сигарет, пара грязного солдатского белья. Хлеб он отдал Дементьеву, сказал: «Распорядись».

Дементьев одну пачку положил рядом со мной, так как я отказался взять, а другую разрезал на три равные части. Тремя голодными ртами молниеносно было проглочено по кусочку хлеба вместе с горькой калиной. Дементьев заставил меня съесть хлеб и стакана два калины. Жесткий, без вкуса и запаха хлеб вместе с калиной я глотал с трудом. В горле чувствовалась сильная боль. После небольшого подкрепления настроение у Пеликанова совсем поднялось. Он возвратился к пережитому: «Как вы думаете, почему немцы нас совсем не кормили? Они готовили нас для отправки на тот свет, поэтому постили, зная, что Бог любит посты и в рай принимает в первую очередь голодных».

Дементьев, чувствовалось, нервничает и переживает, зная, что немцы с собаками могут найти нас.

Поймав на себе пристальный взгляд Дементьева, я сказал: «Пока постараюсь от вас не отставать, а если не смогу идти, то оставьте меня». Дементьев спокойно ответил: «Не оставим! Не сможешь идти, сделаем носилки и понесем, а сейчас пора, оставаться дольше небезопасно».

Снова двинулись в путь. Кочкастое болото мы преодолевали целую вечность. Наконец вышли к речке и переходу, сделанному не так давно из двух небольших бревен. Дементьев, по-видимому, знал еле заметную тропу к переходу, но сделал вид, что находится здесь впервые. Перейти на противоположный берег мне помог Гиммельштейн. Болото незаметно перешло в смешанный лес. Вышли на небольшую конную дорогу, где когда-то по наторенным дорожным колеям пробегали деревянные колеса крестьянской телеги. Сейчас эти колеи заросли мхом, местами – пожелтевшей травой, засыпались опавшими листьями и стали еле-еле заметны.

Дементьев шел первым, держа наготове автомат. Я следовал за ним, кое-как переставляя ноги. Казалось, упаду и не встану. Сильно кружилась голова, но кто-то шептал на ухо слова Дементьева: «Не сдавайся болезни, борись» – и я шел.

Гиммельштейн через каждый час давал мне по глотку водки, которая вливала в организм силы.

К вечеру мы пришли на лесной кордон. Дементьев предложил нам полежать в лесу, а сам ушел и через 10 минут появился вместе с лесником. Лесник Дементьеву был хорошо знаком. Ему было за 60 лет. С окладистой темно-русой бородой, слегка подсеребренной сединой. Крепкого сложения, широкоплеч, с выдавшейся вперед грудной клеткой.

Гиммельштейн подошел к леснику, хлопнул его по плечу, сказал: «Вашей выправке, дед, любой офицер позавидует». Дед не ответил, только от удовольствия крякнул. «Без комплиментов, – сказал Дементьев и обратился к леснику. – Принимай гостей, Иван Артемьевич!» «Милости просим, – глухим басом ответил лесник, он внимательно смотрел в лицо Дементьева. – Я вас, Василий Арсеньевич, узнал по голосу. Как вы изменились и постарели».

«Мы с вами, Иван Артемьевич, расшаркались в комплиментах, как в мирное время. Мы четыре дня почти ничего не ели, а потом среди нас больной».

Лесник вместо ответа показал рукой вперед и пошел в чащобу. Я представлял, что в теплой избе лесника напьюсь горячей воды и крепко усну на русской печке. При одной мысли, что снова в лес, ночевать на холодной лесной подстилке из сучков и листьев, мое сердце сжалось. Я не мог встать на ноги, все мои попытки и усилия были напрасны. На помощь пришел Гиммельштейн. Он поставил меня на ноги, но я снова упал. Меня подхватили под руки, как вдрызг пьяного, с одной стороны лесник, с другой – Гиммельштейн. Я передвигал непослушными ногами. Снова шли лесом, обогнули справа небольшое лесное озеро, попали в топкое болото. Затем около 100 метров шли по колено в воде, наконец, остановились на маленьком острове посреди болота. Лесник ввел нас в новую, добротную землянку, по-видимому, выстроенную руками этого богатыря.

Землянка была построена с учетом военного времени, в чаще леса, под кронами старых елей и пихт. Верх был тщательно замаскирован лесной дернистой хвоей и опавшими листьями, в дополнение по верху – молодыми елками.

Во вместительной землянке были сделаны нары, застланы сеном, поверх которого лежал брезент. В широком проходе между нар у задней стены стоял стол на крестообразных ногах. Посередине прохода и землянки была железная печка с трехколенной трубой. Возле нее лежали сухие дрова и береста. Я, не раздеваясь, лег на нары и сразу забылся. «Здесь можно отдохнуть», – как гром, прогремел басом лесник. Он мгновенно затопил печку, и по землянке пошло живительное тепло.

Сквозь сон я слышал, как лесник рассказывал, что здесь немцев нет, так как от населенных пунктов кордон далеко. Он говорил, что за весь период оккупации два раза были русские предатели-полицаи. Они привезли от немцев план действий и наблюдений. Он довольно прост: сообщать о появлении всех людей в лесу. За поимку партизана, комиссара или еврея премия – тысяча марок.

Печка топилась, трещали дрова, пахло вареной картошкой. Я не спал, находился в забытье. Слух мой воспринимал только отдельные фразы из разговоров. Мне казалось, что вокруг меня бегут дороги, то вверх, то вниз. До самого неба поднимаются прозрачные серые столбы. Все это крутилось в сплошном карусельном веере. В сознание меня привел ласковый шепот и легкое прикосновение руки к моему лбу. Я открыл глаза, при тусклом свете коптилки рядом со мной сидел бородатый лесник. Он прошептал: «Вставай, покушай, сынок, а пока вот выпей» – и протянул к моему рту кружку. Я дрожащими руками взял кружку и выпил содержимое. Когда последний глоток был отправлен в желудок, я понял, что это был горячий настой клюквы на водке. Артемыч заставил меня проглотить две таблетки лекарства, а какого, он и сам не знал. Он говорил, что эти таблетки два года назад у него оставил знакомый фельдшер. До сих пор они лежали на божнице за иконами. После выпитого настоя и лекарства я почувствовал, как по всему телу расходится приятная теплота. Лесник вложил мне в руку хлеб и поставил рядом со мной горячую картошку. Картошку я машинально съел, а хлеб вернул обратно. Выпил пол-литровую кружку горячей воды и снова лег.