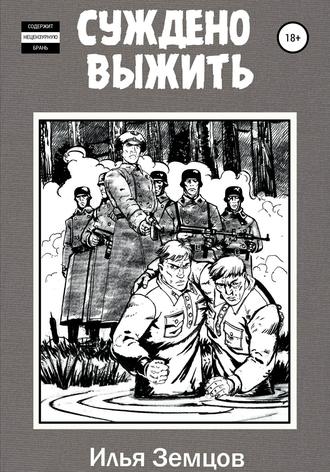

Илья Александрович Земцов

Суждено выжить

Глава четвертая

Стояла вторая половина августа. Подули степные ветры, пошли дожди. Вступала в свои права башкирская осень. Наступил сентябрь, а вместе с ним и день окончания полковой школы. Нам всем присвоили звание сержантов. Всех назначили командирами отделения и дали по отделению. Мы стали младшими командирами. Есть старая солдатская пословица: «Солдат спит, служба идет». Это для тех, чья мечта – отслужить и уехать домой. Мне больше нравилась другая пословица: «Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом». Как под гипнозом тянуло быть офицером. Иногда думал написать рапорт на имя командира полка для отправки в военное училище. Но в часы скуки, обиды и разного рода неприятностей мечтал отслужить положенный срок и поступить учиться в институт. «Учись-учись, инженером будешь», – говорил студенту офицер. Студент, не задумываясь, отвечал: «Не доучишься – офицером станешь». Мне казалось, сначала нужно побыть офицером, а потом уже доучиться на инженера. Но! Мечты, мечты, где ваша сладость? Время шло. Сам учился и других учил военному делу. Учил, как убивать врага, как убивать людей. Если ты врага пожалеешь, он тебя убьет. Ведра поту в учениях, ни капли крови в бою.

В один из апрельских дней 1941 года я был вызван в штаб полка. По дороге разные мысли роились в моей голове. Думал, вроде ничего не набедокурил. Зачем вызывают? В приемной у начальника штаба сидели мои однокашники по полковой школе. Начальник штаба нас не принял.

Лейтенант, помощник начальника штаба, вручил каждому из нас по пакету, проездные документы. Коротко объяснил: «Вы откомандировываетесь для прохождения дальнейшей службы в распоряжение Прибалтийского военного округа. В воинскую часть, находящуюся в городе Рига. Старшим назначается сержант Кошкин».

«Рига, Рига», – крутилось у меня на языке. Старинное русское слово. У нас в Вятской губернии так называют овин с гумном. Еще и года не прошло, как Рига стала советской. «Вот упрячут нас в овин, да начнут сушить как снопы», – сказал я. «Бог не выдаст, свинья не съест», – ответил Кошкин. «Латыши, наверно, обрадовались советской власти. Сейчас побаиваются немцев, поэтому нашего брата и пересылают туда. Вот отстукаем каблуками еще по годику, а там и домой. Глядишь, и в Прибалтике побывали», – продолжал Кошкин.

Через пять суток мы прибыли в Ригу. С большим трудом разыскали свою воинскую часть. Принял нас командир бригады. К нашему удивлению им оказался полковник Голубев. «Вот это встреча!» – дружелюбно смеясь, сказал Голубев. «Вы, ребята, не удивляйтесь: всем вам, прибывшим сюда, присвоены звания младших лейтенантов. Назначаю вас всех командирами взводов». Мы ответили: «Служим Советскому Союзу».

Может быть, Голубев помог, а может и нет. Всех нас одели в новую парадную офицерскую форму. В петлицы вместо угольников повесели по кубику. Опоясались новенькими ремнями. На правый бок повесели по кобуре. Знаний у нас для офицера было маловато. Но как младшие командиры мы были достаточно натренированы и вымуштрованы. За год обучения в полковой школе получили хорошую подготовку и кое-какие знания по военному делу. Имели шестимесячный практический опыт. Голоса у нас были хорошо отработаны. Команды мы подавали доходчиво, четко и ясно. Отлично владели стрелковым оружием. Были ознакомлены с минометами, 45– и 76-миллиметровыми пушками, с их прицельными приспособлениями. При необходимости могли заменить наводчика и даже командира орудия. Большой точности не гарантировали. С пистолетами и наганами мы знакомы не были. Поэтому в нагрузку нас заставляли изучать ряд систем и даже немецкие парабеллумы.

Редкий парень, если только какой-нибудь аскет, мог отказаться в наше время от офицерского звания. В шикарной форме офицера каждое движение тела говорило о красоте и силе. Немногие девчонки и молодые женщины при нашем появлении не обращали на нас внимания. Обычно насквозь сверлили своими взглядами. Командир бригады полковник Голубев над нами с Кошкиным взял шефство. Он говорил: «Сделаю из вас, ребята, настоящих красных офицеров». Снабжал нас разнообразной военной литературой, следил за нашим бытом и поведением, два раза в неделю проводил с нами занятия. Лектор он был неплохой.

Однажды после очередной лекции на тему «Наступление отдельного лыжного батальона на укрепленные позиции противника в болотисто-лесистой местности» я подошел к Голубеву и спросил: «Как здоровье Софьи Ахметовны?» Он тяжело на меня посмотрел, затем сказал: «Котриков, зачем ты бередишь почти зажившую рану?» Я не знал, что делать: или извиниться, или уйти. «Если тебя так интересует Соня, пойми, она тебя никогда в жизни не полюбит. Ей по вкусу другие. Хорошо, пойдем ко мне, я тебе все расскажу».

Мы с ним вошли в его кабинет. Впервые он назвал меня по имени. «Ты помнишь случай в прошлом году в лагере "Алкино", когда я по своей невыдержке поднял по тревоге всю полковую школу? Соню заставлял опознать обидчика». «Помню, товарищ полковник», – ответил я. «После этого случая, когда я был сбит с ног в собственной квартире, – он внимательно посмотрел на меня и продолжил, – в тот же день Соня мне заявила: «Жить с тобой я не могу. Ты меня осрамил не только перед всем коллективом офицеров, но и всем личным составом полка. Надо мной смеются не только офицеры, но и солдаты». Она не спеша собирала и укладывала вещи. Я извинялся и уговаривал ее остаться. Говорил, что подобного больше не повторится. В тот же день получил приказ. Просто какое-то нелепое совпадение обстоятельств. Должен был принимать в Прибалтике бригаду. Я поехал в Ригу, а она в Кунгур – к матери. Проводил я ее до Свердловска. Там на вокзале расстались, по-видимому, навсегда. Писал ей десятки писем, ответа нет. По слухам, она якобы работает в Каунасе в военном госпитале. Находится недалеко отсюда. Собираюсь проверить, но никак не выберу время».

Мы с Кошкиным служили в одной роте. Он командовал первым взводом, а я – вторым. Готовились к первомайскому параду. Почти две недели занимались только строевой подготовкой. Строевой шаг для парада отрабатывали сначала взводом, потом ротой, батальоном, в предпоследние дни перед 1 Мая – всей бригадой. Руководил строевой подготовкой лично полковник Голубев. Со мной и Кошкиным как со старыми знакомыми он здоровался иногда за руку. Особенно хорошо относился ко мне. На офицерских собраниях при разборах учений он ставил меня в пример. Комиссар бригады в шутку говорил: «Котриков, командир бригады прочит тебя своим наследником».

Наступило 1 Мая. Обычный подъем в казармах. Тщательная проверка готовности к параду. Проверка индивидуально каждого красноармейца и младшего командира. Вот мы и на параде. Шли за моряками. Экзаменаторы находились на трибуне, им было видно, как мы прошли. Настроение у командира бригады хорошее, значит, все хорошо.

Командир батальона крикнул: «Младшие лейтенанты Котриков и Кошкин, к командиру бригады».

Голубев стоял с комиссаром и начальником штаба. Встретил нас по-граждански, доложить не дал. Сказал: «Сегодня ты и Кошкин будете моими гостями». Обратился к комиссару и начальнику штаба: «Это мои воспитанники. Хорошие ребята. Вчерашние солдаты, а опытом и знаниями могут поделиться со старшими товарищами».

Комиссар поддержал Голубева: «Ребята скромные, грамотные, политически подкованные». Пусть лучше в глаза ругают, чем хвалят. Я стоял не зная, что ответить.

В назначенное время мы с Кошкиным с точностью до одной минуты прибыли на квартиру к Голубеву. Гости были в сборе. Нашими знакомыми были начальник штаба и комиссар. Голубев сказал: «Вы, ребята, не стесняйтесь. Здесь мы все равные. Меня зовите Владимир Иванович. Сейчас я вас познакомлю с моими гостями». Он по очереди подводил нас ко всем гостям. Улыбаясь, говорил: «Это мои воспитанники».

Первый тост подняли за 1 Мая. Затем за тех, кого с нами нет, за здоровье хозяина и так далее.

Шефство над нами взяла жена начальника штаба. Довольно симпатичная молодая женщина. Звали ее тоже Соня. На Кошкина она смотрела сначала украдкой, а потом, подвыпив, не спускала с него глаз. Когда дамы выбирали кавалеров на танец, она первая подходила к Кошкину. Ко мне никто не подходил. Мы стояли с Голубевым и смотрели на танцующих. Голубев предложил: «Пойдем, Илья, сыграем в домино? Дам у нас с тобой нет». До самого конца вечеринки я играл в домино на пару с начальником штаба.

Разговор шел о международном положении. Голубев говорил: «С немцами нам придется воевать не позднее как этим летом. Германия усиленно готовится к войне с нами. Проводит мобилизацию. К нашим границам стягивает войска и военную технику. Я не пойму политику нашего Наркомата обороны и вообще правительства. Немецкие самолеты летают над нашей территорией как дома. По-видимому, все фотографируют. Ведут тщательную разведку. Мы спокойны, не предпринимаем никаких контрмер. Я не пойму, или мы очень сильны по сравнению с Германией, или мы трусим, боимся отношения обострить». «Скорее всего, трусим, – вставил начальник штаба. – Если бы не трусили, каждого нарушителя воздушного пространства заставляли бы сесть или просто сбивали».

Голубев продолжал: «В рижском порту таможенники обнаружили на немецком торговом судне большое количество завезенного контрабандой немецкого оружия: винтовок, пулеметов, автоматов и боеприпасов. Судно было задержано. Однако из центра потребовали его отпустить, оружие не конфисковывать. Немцы повернули восвояси. Кому предназначалось оружие, не ясно». «Чего там не ясно, – поправил начальник штаба. – Латышей вооружают, да и не только латышей – литовцев и эстонцев. В случае войны подставляй только шею, русский Иван, да поспевай поворачиваться. Со всех сторон по нам будут стрелять. Десятки перебежчиков говорят одно и то же. В июне или начале июля немцы объявят войну».

Не сговаривались же они между собой. Значит, доля правды есть.

Подошел комиссар. «Вы опять про фашистов разговор ведете? Не пора ли хоть сегодня ни о чем не думать, отдыхать?»

Кошкин пошел по бабьим рукам. Его наперебой приглашали танцевать и петь, угощали вином и коньяком. По сравнению с нами он был героем для баб. При высоком росте 187 сантиметров он пропорционально сложен, весил 92 килограмма. Стройный, как балерина. Обладал хорошим голосом, мог петь. Отлично танцевал и играл на баяне, что женщины обожают. В отличие от него я не мог ни петь, бог слуха лишил, ни плясать, вдобавок улыбаться и смеяться, всему виной верхняя губа.

Гости разошлись около часа ночи. Нас с Кошкиным Голубев не пустил, оставил ночевать у себя. Он говорил: «Живу один, места для ночлега хватит для взвода. В дополнение, вас, выпивших, могут задержать патрули. Да бог знает, что может быть в полночь в Риге, кишащей всеми мастями и родами преступников и контры».

Нам оставалось только раздеться и завалиться спать.

Глава пятая

Для ознакомления с артиллерией для средних командиров бригады организовали трехдневный семинар. Он проходил в артиллерийском полку, который размещался в Риге. На досуге артиллеристы больше нашего занимались физической подготовкой. К каждой батарее, да чуть ли не в каждом орудийном расчете у них были двухпудовые гири и гантели. Комиссар артполка в короткой беседе с нами говорил: «Артиллеристы кроме выносливости должны обладать физической силой, так как снаряды тяжелые, а орудия еще тяжелей. Поэтому гири и гантели для артиллериста вещи необходимые». В одной из батарей невысокого роста паренек, на вид тощий, играл с двухпудовой гирей, как с мячом. Он поднимал ее то левой, то правой рукой.

Старший лейтенант, командир батареи, говорил: «В нашей батарее все красноармейцы поднимают двухпудовую гирю». «Разрешите, товарищ старший лейтенант, попробовать вашу гирю», – обращаясь к командиру батареи, сказал Кошкин. «Пожалуйста, просим», – ответил старший лейтенант. Кошкин взял гирю, подбросил ее на трехметровую высоту, на ходу поймал. «Ну, что вам показать? Выжимать в той и другой руке я могу до десятка раз. Вот если бы еще одну гирю». Принесли вторую гирю. Кошкин одновременно обеими руками выжал пять раз. Затем лег, взял в обе руки по гире, держа на весу, начал ими креститься. Встал, раскачал гирю и бросил ее на расстояние почти 10 метров. «Вот это здорово!» – вырвалось у всех. «Почему ты, младший лейтенант, в пехоте?» – спросил командир батареи. «В армию призвали, моего желания не спрашивали. Куда послали, там и служу», – ответил Кошкин.

«Котриков, покажи, на что ты способен», – крикнул полковник Голубев. Я вышел к гирям. У многих появились улыбки, послышался шепот. Подбросил гирю не слишком высоко, ловить не стал. Затем подбросил обе гири и поймал их на лету. Выжал по пять раз в левой и правой руке. Снял поясной ремень, связал обе гири и поднял в правой руке.

«Здорово!» – послышался шепот. «Молодец, Котриков», – похвалил меня Голубев. «Вот какие молодцы у меня в пехоте. Это еще слабаки, есть посильнее, но показывать по ряду причин не будем».

Старший сержант артиллерист, здоровенный парень, звонким голосом произнес: «Вот нарвись на такого слабака, пожалуй, ноги не унесешь». Голубев ответил: «Уже кое-кто нарывался». Кого он имел в виду, я не понял.

После меня к гире подошел рядовой артиллерист. Он тоже выжал по пять раз в обеих руках. Попытался поднять обе гири в одной руке, ничего не вышло.

Тяжелы были для солдата дисциплинарные уставы маршала Тимошенко. Мы с солдатской находчивостью выкраивали время на отдых, танцы и проводы до утра красивой латышки, забавно произносившей русские слова. Для нас дни, проведенные в Риге, незабываемы. Но время летит словно птица, и прощай, Рига. В три часа ночи 18 июня 1941 года нашу мотострелковую бригаду подняли по тревоге.

Тревога для солдата – обычное дело. Сборы недолги. Скатку шинели и ранец на плечи. Хватай винтовку из пирамиды и в строй.

Северо-восток окрасился матово-красным румянцем. Вот-вот из-за горизонта покажется дневное светило. Весь личный состав бригады находился в товарных вагонах. Для офицеров в середине состава был поставлен пассажирский.

Мы с Кошкиным хотели сесть в товарный вагон со своими взводами. Командир роты сказал: «Отставить! Садитесь в отведенное для нас купе. Будем играть в домино».

Артиллеристы шумели, затаскивали на платформы пушки и заводили в вагоны непослушных лошадей. Лошади упирались, вытягивали шеи, визжали и брыкались. Наш эшелон отправился первым. Солдаты – народ не любопытный. Куда везут, не все ли равно, главное – служба идет. День прошел – до дома ближе. В дороге можно выспаться вдосталь. Плох тот солдат, который не проспит 15 часов в сутки.

В купе нас собралось шесть человек: командир роты, политрук, четыре командира взвода. Положив чемодан на колени, начали играть в домино. Кошкин со скоростью кошки взобрался на верхнюю третью полку. Командир роты крикнул: «Отставить, младший лейтенант, занимайте среднюю боковую. Но только после одной партии». Кошкин заунывным голосом проговорил: «Товарищ старший лейтенант, спать хочу, не могу играть». «Послушай, Кошкин, тебе дело говорят, игра не мусор. Вот мы доиграем партию, сядешь ты. Кто-то должен проиграть».

Заговорил политрук: «Товарищи командиры, вы знаете поставленные перед нами задачи и куда мы едем?» «Да», – ответил за всех Кошкин.

«Нет, товарищ младший лейтенант Кошкин, ты всего не знаешь. Нам коротко пока объявлено: едем на маневры. Готовятся по своим размерам крупнейшие, еще небывалые в истории Красной Армии, военные маневры, где примут участие несколько военных округов и все рода войск, в том числе и Военно-Морской Флот. Немцы одновременно с нами тоже хотят проводить маневры. Поэтому маневры будут проходить в пограничных с Германией районах – в Литве и Польше. Довожу до вашего сведения, товарищ Кошкин». Политрук сделал вид, как будто обращается к одному Кошкину. «Нам, командирам и политработникам, необходимо довести до всего личного состава, то есть до красноармейцев и младших командиров, и строго их предупредить, что со стороны немцев, возможно, будут провокации. Ни в коем случае оружия не применять. Все должно решаться мирным путем. Германия с Советским Союзом воевать не собирается. Она погрязла по уши в войне с Англией, а значит и с Америкой. Пусть на доброе здоровье воюют фашисты с капиталистами. У нас с немцами мирный договор на десять лет».

Кошкин сидел, словно на раскаленных углях. Ерзал задней частью тела по отшлифованной полке вагона. Он много раз открывал рот что-то сказать, но политрука не перебивал. Политрук это заметил и спросил: «Младший лейтенант товарищ Кошкин, ты что-то хочешь сказать?» «Да, товарищ политрук. Почему мы едем без боеприпасов? Кто мог так глупо распорядиться выдать патроны только караулам по пятнадцать штук на винтовку. Зато везем целый вагон холостых патронов и бумажных хлопушек вместо гранат. Так же поступили с артиллеристами, не везут ни одного боевого снаряда».

Политрук строго посмотрел на Кошкина, съедая его взглядом, произнес: «Много ты берешь на себя, товарищ младший лейтенант. Ты знаешь, что за такие разговоры бывает?» «Знаю, – ответил Кошкин. – Едем не на прогулку, а на встречу с нашим ярым врагом. Вы сами говорите, возможны провокации. Что такое провокация? Значит, они в нас будут стрелять, а может быть давить нас танками. Мы должны с поднятыми руками подставлять грудь. Стреляй, Ганс, у меня обороняться нечем». «Но ты уже слишком разболтался, товарищ Кошкин».

«Правильно говорит, – поддержал Кошкина командир роты. – Только без угроз и паники. Мы здесь все свои. Поэтому давайте не темнить, а говорить открыто». Политрук смотрел на старшего лейтенанта, но обращался к Кошкину: «Не паникуй, товарищ Кошкин».

Кошкин, чувствуя поддержку, ответил уже смелее. «Что мне паниковать. Я не один. Если умирать, то вместе, компанией веселее. Солдаты сыты, получен трехдневный сухой паек. В случае войны с немцами, как говорили наши отцы в 1914 году, мы их шапками закидаем. Но война показала другое».

Политрук прервал Кошкина и уже дружелюбно сказал: «Брось ты свои паникерские разговорчики. Я из-за тебя проиграл. Сдаемся, козлы. Вот что, Кошкин, или ты лезь на свою полку и спи, или играй, но только ради бога молчи».

Кошкин быстро влез на свое место, сделал вид, что засыпает.

Я смотрел на Кошкина и думал, что он единственный из нас не радовался офицерскому званию. Он не только стремился, но и душой жил в своем родном Абакане. Там оставил свою подругу жизни, Аню, отца, мать, двух братьев и трех сестер. Писал в неделю по два длинных письма. Он женился за полгода до призыва в армию. Его Анечка, как он ее называл, окончила фельдшерско-акушерскую школу. Работала фельдшером. Письма от нее получал часто. Гражданская специальность у Кошкина – связист. Окончил техникум связи. Почему он служил в пехоте, его не интересовало. Лишь бы скорей отслужить, и домой.

В полковой школе не было равного Кошкину по силе и ловкости. Он любого укладывал на обе лопатки в одно мгновение. От военного лагеря "Алкино" до стрельбища расстояние 4 километра. Как правило, станковый пулемет носили всем отделением по очереди, кто станину, кто ствол. Кошкин частенько, невзирая на запрещение командира роты, взваливал себе на плечи в сборе, доносил один. Не только полковая школа, весь полк знал Кошкина за его кошачье обоняние. Он за 2 километра от столовой угадывал, что готовится на обед или ужин. Сам командир полка полковник Волков с единственным сержантом Кошкиным здоровался за руку. Да и было за что пожать Кошкину руку.

В одну из августовских ночей полковнику не спалось. Он встал далеко до подъема. Надел на ноги тапочки, на плечи накинул старую, видавшую виды шинель без знаков отличия. Решил дойти до штаба полка. Такое случалось с ним нередко. В полку его знали все, и узнали бы в одеянии Адама. Но бывают непредвиденные ситуации. В это время в наш полк приехали выпускники Златоустовского военного училища по направлениям. Один из них, лейтенант Лещенко, украинцы особо требовательны к подчиненным, увидел красноармейца, одетого не по форме. Подошел к Волкову, скомандовал "смирно". Волков хотел в оправдание что-то сказать. Лещенко на полуслове его оборвал, крикнул: «Прекратить разговорчики». Волкову ничего не оставалось делать, как подчиниться. Лещенко провел с ним беседу, как следует вести себя красноармейцу. Затем решил от нечего делать позаниматься с Волковым строевой подготовкой. Скомандовал: «Кругом, шагом марш! Левое плечо вперед, налево, направо».

Полковник с отличной четкостью выполнил все команды. В это время сменился с караула, шел отдыхать Кошкин. Увидел, что полковника муштрует незнакомый лейтенант. Он принял боевую позу. Лейтенанту скомандовал: «Руки вверх». Для устрашения щелкнул затвором винтовки. Растерявшийся Лещенко поднял руки кверху. Кошкин хорошо отработанным голосом подал команду: «Товарищ лейтенант, кругом, шагом марш». Волкову тихо сказал: «Вы, товарищ полковник, свободны». Если бы не Кошкин, полковнику пришлось бы повторить всю строевую подготовку. Волков спросил у Кошкина его фамилию, поблагодарил. С тех пор они стали друзьями.

В купе азартно играли в домино. Спорили, смеялись, щелкали костяшками. Я залез на свое место на среднюю полку, пытался уснуть. В голову лезли мысли о прожитой 22-летней жизни. Вспомнить о хорошем нашему поколению было нечего. Наша жизнь была не из легких. Начиная с 1929 года, мы пионерами, а после комсомольцами принимали активное участие в разгроме кулачества. Но так как в нашей местности кулаков почти не было, ставку делали на зажиточного труженика-крестьянина, на котором за летний сезон сгнивало на плечах по три-четыре холщовых рубахи. Принимали также активное участие в коллективизации крестьян. Мы сами учились во вновь организованных ШКМ и учили взрослых. В это время был объявлен ликбез. К нужде приучены с детства. Отцам и матерям баловать нас было нечем. Они кормили нас только воспоминаниями о белом хлебе, сахаре и прочих лакомствах. Цену хлеба знали с раннего детства. С семилетнего возраста в деревнях нас приучали к труду, обуваться в лапти, с шиком носить самотканую одежду. Любая работа была для нас по плечу. Мы с детства швецы, жнецы, плотники и кузнецы.

«Ну, громадяне, слазь вниз, – раздался голос командира роты. – Всю жизнь проспите. У меня кое-что есть выпить и закусить. Выпьем, друзья, за нашу армейскую офицерскую дружбу. Как, товарищ политрук, можно?»

Мы с Кошкиным не заставили себя долго ждать и сели рядом. Кошкин плотно прижался ко мне, положил руку на плечо. «Вот, друзья неразлучные, водой не разольешь, придумали обниматься», – сказал политрук, показывая на нас с Кошкиным взглядом. В купе все захохотали. Командир роты цыкнул: «Что смеетесь?! Дружба – это самое хорошее, самое красивое в человеке. На их дружбу не надо смотреть с юмором. Пусть ребята дружат всю жизнь».

В купе воцарилась тишина. Слышен был разговор в соседнем купе. «Кошкин, ты чего голову повесил, – стуча бутылками и стаканами, говорил командир роты. – Сходил бы, принес воды для добавления в спирт. Больше двух месяцев как ты офицер, без окончания училища. Это не каждому дается. Съездим, проведем маневры. Снова приедем в Ригу, а может быть в Россию. Для нас, вояк, разницы нет. Пошлешь своей Ане вызов. Она с радостью к тебе приедет. Офицерам и Тимошенко разрешает жить с женами. Держи, Степан, голову выше. Бери котелок и шагом марш за водой».

Кошкин принес котелок воды. «Товарищ старший лейтенант, – сказал он, – все это я знаю. Офицеры были, есть и будут, пока существует армия, привилегированными людьми. Армия будет существовать при любом обществе, пока есть жизнь на земле. Поймите меня правильно. Настроение у меня плохое. Предвижу что-то недоброе. Я вырос в сибирской тайге. Предчувствия меня никогда не обманывали. Я им верю, хотя и не религиозный». «Эх, ты, хиромант, – сказал я. – Давай закурим. Скажи как другу, что ты предчувствуешь?» Мы закурили. Я два раза глубоко затянулся. В горле что-то защекотало, во рту появилась горечь. «Все-таки, дрянь эти латышские папиросы. Сейчас бы ленинградских имени Урицкого», – кашляя, проговорил я. «Вы, братцы, совесть имейте. Что будет в вагоне, если все закурим?» – сказал политрук. «Мы, курящие, выдержим, а некурящие наверняка сбегут», – поддержал командир роты.

Я потушил папиросу и бросил в пепельницу.

Кошкин глубокими затяжками докурил до конца и сказал: «Вы мне не верите?» «Не говори, Кошкин, загадками, – вспылил политрук. – Говори, что у тебя за предчувствие». «Давайте, товарищи, по маленькой, – сказал командир роты, – а потом веселей будет говорить».

Стукнулись стаканами, выпили. Слабо разведенный спирт перехватил дыхание.

Кошкин не закусил, встал в проход между полками, заговорил: «Сегодня майор из штаба округа сказал мне, фамилию его называть не буду, что немцы стянули к нашим границам большое количество живой силы и техники. На днях будет война, а не провокации». «Что-то, ребятишки, не так», – невнятно сказал командир роты с набитым хлебом и колбасой ртом. «На днях можно ожидать войны. Немецкие самолеты ежедневно нарушают нашу границу, летают как дома. У меня брат летчик, командир эскадрильи. Он говорил, что нашим летчикам и зенитчикам дан приказ не мешать немцам. Пусть проводят разведку», – басом сказал политрук.

«Кошкин, откуда может знать твой майор такие подробности?» «Это достоверные сведения нашей разведки. Это показания перебежчиков», – ответил Кошкин. «Это сарафанное радио», – повторил в такт политрук.

«Я верю майору, – возразил Кошкин. – Он мой земляк. Друг моему отцу. Это честный человек. Он не скажет зря».

«Не верь, Степан, сарафанному радио, – вмешался в разговор я. – Наше командирование знает, что делает. Если бы нависала угроза со стороны немцев, то, во всяком случае, снабдили бы боеприпасами. Ты прекрасно знаешь, наша армия – самая сильная армия в мире. Наш сталинский лозунг: «Если враг нападет, будем воевать на территории врага». Пусть только немцы сунут свое свиное рыло в наш советский огород. Мы им покажем, где раки зимуют. Можешь, Степан, не беспокоиться. Если предвидится война, наше командование об этом больше нас знает. Поэтому нам с тобой не надо беспокоиться. Будет все. Будет, Степан, тебе и белка, будет и свисток».

«Правильно, Котриков», – поддержал политрук.

«Чем, товарищи командиры, занимаетесь?» – послышался за широкой спиной Кошкина голос комиссара батальона. Мы вскочили на ноги для приветствия. Комиссар сказал "вольно". «Не пора ли вам поспать? И неплохо бы проверить личный состав, чем люди занимаются». «Спят, товарищ комиссар», – отрапортовал я.

Кошкин не то растерялся, не то забылся, продолжил стоять, загораживая проход. Комиссар похлопал Кошкина по плечу, тихо проговорил: «Богатырь же ты, товарищ Кошкин. Косая сажень в плечах».

«Кошкин, пропусти к ребятам. Ребята, потеснитесь, я сяду. В ногах правды нет, – с улыбкой говорил комиссар. – Что у вас, ребята, накопилось? Выкладывай!»

«Товарищ комиссар, разрешите? – произнес Кошкин. – При погрузке в вагоны в Риге к нам подходили железнодорожники-латыши, хорошо говорившие на русском языке. Они убедительно подтверждали, что скоро будет война. Говорили, что мы едем не на маневры, а воевать».

Наступила тишина. Комиссар целую минуту молчал, рассматривая всех присутствующих. Затем тихо сказал: «Я тоже такие провокационные разговоры слышал. Не верьте им. Латыши враждебно настроены против Советской власти. Мы знаем, что Владимира Ильича Ленина охраняли латышские стрелки. Не надо забывать и другого. С момента Октябрьской революции правящая верхушка и религиозный культ внушали латышскому народу, что советская власть – это власть сатаны, и она долго не продержится. Для того чтобы воспитать народ Латвии в духе социализма, потребуются годы, а может быть и десятилетия. Пока советская власть у них только один год. Поэтому принимать за аксиому их слова не следует».

Поезд остановился. «Станция Йонишкис», – сказал комиссар. Командир роты повторил: «Не позавтракаешь – и не выговоришь. Сложное название». Добавил: «Товарищи командиры взводов, по местам». «Отставить, товарищ старший лейтенант, я еще не кончил беседу». Комиссар продолжил: «Советская власть в России и прибалтийских республиках прочна, незыблема и установлена на века. Волю нашей партии, нашего народа никакому врагу не сломить. Тем более немцам. Они отлично знают наш народ. Не раз русский народ их громил, обращая в бегство. Они знают и силу нашего коммунистического общества. Еще на заре советской власти не раз пытались сломить волю народа, уничтожить власть трудящихся. Они захватывали Украину, Прибалтику и все равно бежали. В Германии в подполье коммунистическая партия. Это большая сила. В случае развязывания Гитлером войны с Советским Союзом она разорвет оковы и вместе с нами вступит в неравный бой с фашизмом. С помощью нас и рабочего класса Германии социализм победит. Пока социализм на одной шестой части земного шара. Нас со всех сторон окружает капиталистический мир. Ему чужды наши законы, чужды наши нравы. Приходят в ярость, видя наши успехи, и радуются нашим неудачам. СССР с каждым годом крепнет. За короткий период превратился из аграрной, отсталой царской России в самую мощную, самую сильную в мире индустриальную державу. Пусть немецкие фашисты или японские самураи попробуют сунуть свое свиное рыло в наш огород. Воевать будем только на их территории». Он еще долго говорил, цитируя произведения Ленина и Сталина.

В купе появился комбат. Обращаясь к комиссару, с улыбкой произнес: «Комиссару без дела не сидится». Как бы оправдываясь, комиссар ответил: «Меня задержал Кошкин. Он верит провокационным слухам. Говорит, что мы едем не на маневры, а воевать с голыми руками». Наступила тишина, все молчали. Комиссар смотрел на комбата, комбат – на комиссара.

Комбат негромко проговорил: «Трудно сказать, что будет, но замышляется что-то неладное. Поживем – увидим» – и вышел из купе. Слова комбата до моего сознания не дошли. Зато Кошкина они удручили. Он воспринял их близко к сердцу.

Поезд снова остановился на небольшом полустанке с мудреным латышским названием. Мы с Кошкиным перебежали к своим взводам. В вагонах стояла полная тишина. Все спали. Мы влезли в вагон, где размещался мой взвод. Предприимчивый помкомвзвода освободил нам место. Мы с большим трудом втиснулись на верхние нары, уплотняя тела солдат. Вопреки моему нежеланию спать, глаза закрывались сами. Кошкин что-то говорил мне. Слова его сливались со стуком колес вагона и шумом паровоза. Весь шум мне казался приятной музыкой. Кошкин толкнул меня в правый бок и спросил: «Ты спишь?» Я очнулся, сказал: «Не сплю, думаю спать. Ты только осторожнее толкай, так можно и ребра сломать. Они у меня прямо под кожей».