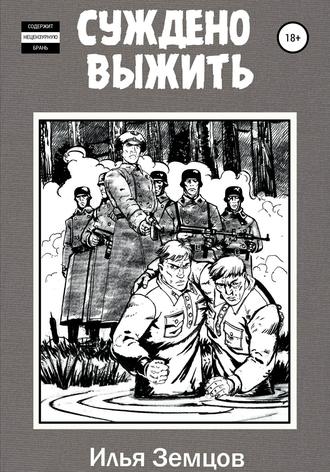

Илья Александрович Земцов

Суждено выжить

Глава двадцать первая

День сменялся ночью, снова наступал день. Для сытых время шло неудержимо быстро, для голодных – медленно. На ход времени ни грозная война, ни палачи-немцы никакого влияния не оказывали. Оно отсчитывало короткие секунды, которые набирали минуты, часы и сутки. Земля с одинаковой скоростью кружилась вокруг своей оси и вокруг Солнца, не обращая внимания на кровопролития.

Лагерь жил своей нелегкой, подневольной, голодной жизнью. Летнее солнце, сама природа поддерживала и подбадривала изнуренных людей. Бытовые условия в лагере сменились в лучшую сторону. В бараке стали производить частые дезинфекции, заработала подземная баня.

Половина военнопленных была одета в бельгийскую армейскую форму. Вторая половина носила русские армейские гимнастерки и брюки. Все бараки и дома поблизости лагеря и в Борках были заполнены немецкими солдатами. Настроение у немцев было приподнятое. Они целыми днями небольшими группами ходили по территории лагеря. Охотно делились с военнопленными своими мнениями о скорой победе. Многие из них на события смотрели близоруко. Тупо верили геббельсовской пропаганде. Думали, что если 2 ударная армия разбита и частично пленена, то и войне конец.

Вечером в лагерь пришла большая группа пьяных немецких солдат. Их сопровождал помощник коменданта Шнейдер, который больше походил на испанца, чем на немца. Солдаты вошли в барак.

Военнопленные, хорошо знавшие вкус березовых палок, попрятались в своих норах. Солдаты чувствовали себя не гостями, а хозяевами. Они заходили за дощатые перегородки и садились на нары, не брезгуя и не боясь паразитов из мира насекомых.

Начался мирный разговор с использованием жестов глухонемых. Немцы не скупились на комплименты в адрес русских солдат. Говорили, что с победой в России вместе с русскими солдатами поедут в Америку. «Америку победить проще, чем русских, – бахвалился здоровяк-эсэсовец. – После победы над Россией через три месяца немцы будут завоевателями всего мира».

Немцы угощали военнопленных сигаретами, раздавали хлеб и галеты, некоторые счастливчики попробовали вкус шнапса. Разговор по душам длился недолго, в коридоре послышалась речь офицеров. Недовольные солдаты быстро покинули барак и территорию лагеря.

Жизнь в окопах, русская зима и близкая смерть заставили и научили уважать противника. Многие из солдат понимали, что молниеносная война проиграна, и думали: судьба может сыграть непредвиденное. Первый вариант – самый лучший – ранен, нетяжело, без последствий. Второй – смерть. Третий – остаться по окончанию войны живым, здоровым и ни разу не раненным – для передовых войск исключен. Этот вариант приемлем для тыловых крыс, а упоминать их нет надобности.

Следом за солдатами в лагерь пришла группа офицеров в 15 человек. Они медленно обходили лагерь, осматривая, как в музее, каждую комнату. Щелкали затворами фотоаппаратов. Заставляли вставать и позировать отдельных истощенных людей, держать в руках котелки из артиллерийских гильз.

Один франтоватый молоденький офицер подозвал к себе Аристова Степана и на чистом русском языке сказал, протягивая ему флакон с красноватой жидкостью: «Храброму русскому солдату дарю, выпей со своими друзьями, это спиртовая настойка».

Степан с улыбкой принял и поблагодарил немца. Второй немецкий офицер дал ему целую пачку крепких французских сигарет. Невольная мысль пронеслась в голове у каждого – почему дарят именно Степану, и каждый обратил на него внимание, как бы увидел его впервые. Стройный высокий Степан выглядел отлично. Правильной формы голова была наголо острижена. Лицо с большими серыми глазами и красивыми скулами притягивало к себе. Во всем его богатырском теле чувствовалась красота и сила. Его рваная майка и летние красноармейские брюки как-то особенно гармонировали этой красоте.

Плюгавый, тонкий, как жердь, с вытянутой мордой, как у овчарки, немецкий офицер походил на урода в сравнении со Степаном. Несмотря на оригинальность, подогнанность одежды и заботы современной косметики.

Офицеры внимательно разглядывали попавших в поле зрения военнопленных и тут же, обмениваясь мнениями, делали выводы. Про одних говорили "гут солдат", про других – "шлехт", то есть плохой солдат. Особенно за ними увивался комендант-полицай Иван Тимин. Несмотря на его заигрывающие жесты и подхалимажные трюки, рекомендации помощника коменданта Шнейдера, ни один из офицеров не обратил на него внимания. Его как будто не замечали, что обидело не только Ивана Тимина, но и повара Гришку.

Один из офицеров подошел к Морозову Саше, рядом с ним стояли я, Меркулов Павел и Егор. Егор хотел сбежать, но Меркулов вовремя ухватил его за рукав и заставил стоять на месте.

Офицер показал пальцем на Морозова и спросил: «Где воевал?» Меркулов ответил за Морозова: «Нигде. Из вагона сразу в плен». Коротко рассказал офицеру, что в июле 1941 года везли в пополнение и целым эшелоном привезли на оккупированную территорию. Из вагона выгрузились и под конвоем пошли в лагерь военнопленных.

Рассказ Меркулова понравился офицеру. Он широко улыбался и сказал: «Гут, камрад». Затем он показал пальцем на меня и спросил: «А ты?»

Я ответил: «В армии Власова, который предательски завел в мешок, а затем загубил всю армию». Офицер переспросил, в какой дивизии и где держали оборону. Я сказал: «В своей дивизии, в коридоре смерти». «Ууу», – вырвалось у офицера. «Ты есть офицер?» – снова спросил он. Я ответил, что старшина, но в это время подошел обер кох Гришка с переводчиком Юзефом, увесистым кулаком стукнул мне в спину и хрипло сказал: «Забываешь свои обязанности».

Я вспомнил, что мне пора носить воду на кухню. У колодца меня ждал немец-водовоз с немецкой кухни, которому я наливал бочку воды. Он мне привозил за работу хлеба и суповых концентратов. Юзеф Выхос попросил у офицера разрешения уйти мне на работу.

Я схватил ведро на кухне, поспешил к колодцу. Немец, не дожидаясь меня, наливал в походную кухню воду. Пока я шел до колодца, кухня уже наполнилась. Я поприветствовал немецкого водовоза, он добродушно улыбнулся и, как обычно, дал мне хлеба и завернутый в бумагу суповой концентрат. Спросил меня, почему задержался. Я сказал, что лагерь полон немецкими офицерами и солдатами.

Немец искусно, с ловкостью кавалериста сел на сиденье кухни и натянул вожжи. Лошадь медленно пошла, тогда он сказал: «На днях уедут на юг. Там, говорят, жарко сейчас, не в смысле тепла, а от войны».

Наполнив ведра водой, я пошел в лагерь. Кухонные котлы были вымыты и наполнены водой. Кто-то меня подменил. Появился Яшка, он сказал, что сделал всю работу. Наносил воды и приготовил дров. Я поблагодарил Яшку, поделился с ним суповым концентратом. У кухонного сарая меня встретил Аристов Степан и предложил: «Давай выпьем за нашу дружбу!» «Что?» – переспросил я. Он показал мне стеклянный флакон с 300 граммами красноватой жидкости, подаренный немцем. Я взял флакон, раскупорил, внимательно осмотрел наружность, понюхал содержимое. Оно пахло больше ацетоном, чем спиртом. Попробовал одну каплю на язык. Сладковатая, вязкая жидкость напоминала ликер. Я заткнул флакон пробкой и сказал Степану: «Пить нельзя» – и хотел забросить флакон через колючую проволоку, на братскую могилу цыган, но Степан выхватил его у меня из рук, обругал нецензурными словами: «Пить не хочешь, ну и не бросай. Не тебе дали».

Я доказывал ему, что ради выпивки не стоит рисковать жизнью. Он открыл пробку и небольшими глотками выпил половину содержимого. Флакон заткнул пробкой, положил в карман, лукаво подмигнул мне правым глазом, что меня вывело из равновесия. Не спеша пошел в барак. Я растерянно предчувствовал что-то недоброе, смотрел ему вслед, пока он не скрылся в дверях барака.

Я хотел пойти следом за Степаном, но в проходную лагеря вошли комендант Кельбах, переводчик Юзеф Выхос и Сатанеску.

Все трое вошли в кухонный сарай. Юзеф Выхос принес килограмма два говядины. Положил мясо на разделочный стол и попросил меня сходить за обер кохом Гришкой. Я быстро сходил в барак, привел Гришку и Митю Мельникова.

Юзеф Выхос заставил Гришку жарить мясо. Я затопил печь с плитой. Сухие дрова быстро разгорелись, и плита раскалилась. Гришка нарезал мясо и положил его на чугунную сковородку без ручки. За 15 минут мясо не поджарил, а сжег. Следующую сковородку жарил Мельников и тоже пережарил. Разочарованный и изрядно подвыпивший Кельбах говорил: «Плохой повар». Сатанеску довольно улыбался. Гришка и Митя растерянно ждали приговора о разжаловании из поваров, но его не последовало.

Мясо принялся жарить сам комендант Кельбах, и у него это неплохо получилось, как у заправского повара. Сатанеску вынул из кармана бутылку шнапса. Кельбах со злобой посмотрел на меня, поэтому я постарался поскорее уйти.

Следом за мной вышли Гришка и Митя. На сердце у меня лежало что-то тяжелое, разум предчувствовал непоправимое. Я не пошел, а побежал разыскивать Степана. Нашел его играющим в карты в комнате Морозова Саши, где жила дружная семья, во всем поддерживающая друг друга. Играли в одно очко на деньги. Банковал Степан. В банке лежала куча советских денег, перемешанная с немецкими марками.

Все, играющие и болельщики, с волнением наблюдали за Шишкиным, тянувшим карту под весь банк. Степан был бледен, с горящими глазами, с лица его капал пот. Руки его временами вздрагивали. Все считали, что это от переживания о банке.

Шишкин вытянул две карты и объявил о переборе. Банк был взят Степаном. Проигранное Шишкин не выставлял, но и Степан с него не требовал. Ему выигрыш был безразличен. Он дрожащей рукой хватал деньги, сминал их в сжатом кулаке и совал в карман брюк. Когда все бумажные денежные знаки были сложены в скомканном виде в карман, Степан поднялся и направился к выходу. Играющие закричали, что это нечестно, выиграв и не закончив игры, уходить. Упершись глазами в пол, молчал один Шишкин. Он рад был уходу Степана, не уйди Степан, ему пришлось бы расплачиваться, а шансов на расплату не было.

Не обращая внимания на ругань и недовольные взгляды, Степан, покачиваясь, вышел в широкий зал барака, открыв рот, глубоко вдохнул и упал навзничь. Судорожно вытянул руки и ноги. Он раскрыл рот, хватал ртом воздух, пытался его вдохнуть в себя, но вдох получался свистящий, короткий, неровный, а выдоха не было совсем. Скуластое красивое лицо его сделалось мраморным, вытянулось. Нос заострился, глаза провалились в глазницы черепа. Он был в бессознательном состоянии. Я пытался его поднять и привести в сознание, но мне ни того, ни другого не удалось.

Я вбежал в комнату к ребятам, где играл Степан, там шел спор с выкрикиванием всевозможных ругательств.

На мое объявление, что Степан умирает, никто не обратил внимание. Только кто-то из темного угла нар проговорил: «Очередная авантюра». Я не выдержал, схватил за шкирку сидящего ко мне спиной Темлякова Павла, поставил его на ноги и крикнул: «Беги, сука, за врачом».

Все повскакивали на ноги, а Темляков убежал за Иваном Ивановичем. Тот не заставил себя долго ждать. Быстро пришел, протиснулся сквозь кольцо обступивших умирающего Степана ребят. Нащупал пульс и спросил, что с ним. Я в двух словах пояснил, что немецкий офицер дал флакон с какой-то дрянью. Степан выпил, а последствия сами видите. На мое пояснение Иван Иванович заявил: «Помочь ничем не могу, отравление. Нужна срочная промывка желудка, а у меня для этого ничего нет».

Я с Митей Мельниковым побежал на кухню в поисках коменданта Кельбаха, но его там не было. Со слов стоявшего на посту русского эстонца Леньки мы узнали, что они десять минут назад ушли с Сатанеску в комендатуру.

Мы попросили Леньку, чтобы он отпустил нас к коменданту за разрешением вызвать врача. Он позволил сходить одному Мельникову, а мне загадочно сказал: «Я вашего брата знаю».

Пьяный комендант вместо вызова медработника в лагерь недовольный пришел сам. На наши просьбы оказать Степану медицинскую помощь ради спасения его жизни, Кельбах категорически отказался. При выходе из лагеря он выругал часового Леньку, погрозил наказать его за беспечное нерадивое стояние на посту и пьяной походкой ушел.

Мы делали Степану искусственное дыхание, разжимали ему зубы ложкой, вливали в рот воду, мыльный раствор, чтобы вызвать рвоту, но ничего из этого не получилось. Остановил нашу медицинскую помощь Иван Иванович, который через час подошел второй раз к умирающему Степану. Он как обычно тихо сказал: «Прошу, оставьте его в покое. Все ваши хлопоты напрасны. Время упущено. Сейчас и медицина бессильна». Он аккуратно по-военному повернулся и, не торопясь, пошел, реденько переставляя длинные ноги.

Наступала короткая летняя ночь, около Степана остался я один. Он со свистом дышал в одну сторону, выдоха не было. Я пытался влить ему в рот воду, накладывал на его лоб мокрые холодные тряпки. Но все мои усилия были тщетны. Утром с появлением из-за горизонта половины небесного светила тело Степана вытянулось, дыхание прекратилось. Я невольно прошептал: «Прости, Степан, за мою беспомощность, помочь тебе я ничем не мог».

Я вышел из барака, на посту стоял эстонец Клехлер. Этот добродушный здоровяк очень мило относился ко всем. Прижавшись к стене кухонного сарая, стоял Митя Мельников и о чем-то тихо рассказывал Клехлеру.

Увидев меня, Клехлер крикнул: «Поди сюда». Я подошел к колючей проволоке. По моему лицу Клехлер, по-видимому, прочитал и спросил: «Умер?» Я ответил: «Да». Клехлер снял головной убор и тихо проговорил: «Вечная память. Хороший был парень».

Июньское солнце, казалось, неподвижно стояло на небе. Своими живительными лучами грело все живое и мертвое. Чистое безоблачное небо стеклянным куполом висело над грешной землей.

Смерть Степана я тяжело переживал, она потрясла меня. Мне казалось, я меньше переживал, когда шел на расстрел. В забытьи стоял в кухонном сарае, спрятавшись от палящего солнца. Очнулся как после сна от голоса переводчика Юзефа Выхоса: «Чем занимаетесь, молодой человек? Что нового в вашей жизни? Почему не работаете?»

Его наивные вопросы заставили меня вздрогнуть всем телом и задели мое самолюбие. Я со злостью ответил: «Какое твое дело? Пойди к своему шефу и доложи. Это тебе не впервые». Мой тон и слова ошеломили его. Он смотрел на меня большими еврейскими глазами и подбирал слова для ответа. Затем медленно сказал: «Обер кох доложит о твоем поведении господину коменданту, а после посмотрим, как ты будешь выглядеть». Я ему ответил, пусть доложит самому фюреру, мне безразлично. Он с ненавистью посмотрел мне в глаза и со злобой проговорил: «Не забывай, где находишься», повернулся и ушел.

Я, расстроенный перепалкой с переводчиком и угнетенный смертью Степана, с удрученным видом вышел из кухонного сарая и встретился с Меркуловым. Павел подал мне руку и проговорил: «Не принимай близко к сердцу. Война унесет еще много жизней».

Я отпросился похоронить Степана. Мы с Меркуловым вошли в барак, тело Аристова лежало на том же месте, где он и умер. Рядом стоял его земляк и шафер Андрей. Родились и жили они в одной небольшой деревне в Рязанской области. Андрей что-то вполголоса говорил мертвому Степану, не то молитву, не то воспоминания, с нашим приходом замолк. От работы как больного его по моей просьбе за пачку горохового супа освободил Иван Иванович.

Похоронная команда состояла из двух человек. Братские могилы были выкопаны заранее еще живым людям. Мы попросили разрешения похоронить Степана одного. Похмельный комендант разрешил и заставил копать могилу на одного. С помощью Яшки могила была быстро выкопана. Похоронная команда положила тело Аристова на специально сделанные носилки для покойников и понесла к выкопанной яме. Сопровождали тело Меркулов Павел, Андрей, Яшка, Митя Мельников и я.

Переводчик Юзеф Выхос и обер кох Гришка провожали нас взглядом, а хоронить не пошли, боясь потерять репутацию. Тело Степана было положено на край ямы. Похоронщики хотели снять с него ботинки, гимнастерку и брюки, но по нашей просьбе все оставили на Степане. При обыске денег и документов не оказалось, кто-то обшарил карманы. Зато злополучная бутылка с остатками жидкости чуть меньше половины была вытащена из кармана. Мы нарвали травы и цветов. Дно могилы устлали зеленой травой. Сплели венки из цветов. Тело медленно уложили на дно могилы, на голову надели венок. К могиле пришли три офицера и немецкие пьяные солдаты, щелкали затворами фотоаппаратов. Среди них был и плюгавый офицер, подаривший Степану флакон с отравой. Всех их сопровождал малоразговорчивый помощник коменданта Шнейдер.

Плюгавый офицер спросил Шнейдера, кого хоронят. Шнейдер лениво пояснил: «Каждый день хороним, а сегодня один отравился какой-то гадостью». У офицера глаза заблестели особым блеском. Он спросил: «Только один отравился?» Второй офицер принял его слова за шутку, сказал: «А ты что хочешь всех сразу похоронить? Не спеши, Гельмут, они нам еще могут пригодиться в войне с Америкой».

Плюгавый офицер, держась прямо, как будто проглотив аршин, обошел кругом могилу, сфотографировал Степана со всех сторон. Ровным степенным шагом пошел от могилы, за ним проследовали офицеры и солдаты. Хотелось догнать и вцепиться зубами в его тощую шею.

Мы покрыли тело Степана толстым слоем травы, по русским обычаям землю кидали сначала руками, а затем работа закипела, и узкая могила быстро была сравнена с поверхностью земли, вырос небольшой холмик. Андрей взял флакон с остатками отравы и поклялся на могиле Степана этот флакон донести до его матери в глухую Рязанскую деревню. Трудно сказать, сумеет ли Андрей сохранить флакон в трудные минуты, а их впереди будет еще очень много. Война не кончилась, она только набирала силы.

На лагерном кладбище я был в первый раз. Стояло множество деревянных крестов, среди них маячил громадный 5-метровый. Могилы все были братскими, под каждым маленьким крестиком лежало более 10-ти человек. Земля на могилах провалилась. Маленькие деревянные кресты пошатнулись. Пожилой могильщик с провалившимися щеками и густой неряшливой бородой был похож на выходца с того света. Как бы в свое оправдание он глухим, похожим на загробный голос, заговорил: «Здесь на кладбище все могилы братские. Рылись они зимой квадратом два на два метра, глубиной до трех метров. Трупы туда ежедневно бросались и по мере заполнения засыпались метровым слоем земли со снегом. Весной, когда земля оттаяла, верхние ряды трупов оказались на поверхности, и нам пришлось изрядно поработать, дыша могильным смрадом полуразложившихся трупов. Комендант нас оставил только двоих. Зимой нас было шестеро, и мы еле успевали хоронить. Сейчас смертность стала меньше».

«Брось оправдываться, – грубо сказал Павел Меркулов. – Оправдаешься на том свете перед Богом».

Могильщик тряхнул головой, расправил плечи и проговорил: «Умирать я пока не собираюсь. Думаю еще их похоронить» – и показал на уходящих немцев.

«Вы давно в похоронной команде?» – спросил я. «С самого начала организации лагеря». «Но как же вы сумели выжить?» «Нам было легче, чем на других работах, а почему – хорошенько подумаешь и сообразишь. Сейчас мы копаем могилы хитрые, это придумал наш комендант Кельбах, шириной не более метра, глубиной до трех метров. Помещается в ряд по три человека, равно суточной смертности. Трупы при захоронении сразу же прикрываются тонким 20-30-сантиметровым слоем земли. На следующий день умершие снова ложатся и забрасываются таким же слоем земли. Отсюда могилы получаются пяти-, а то и семиэтажные».

«Куда же вы деваете одежду, снятую с умерших, и их личные вещи?» – спросил я могильщика. «Уносим на склад и сдаем коменданту верхнюю одежду. Белья с метровых не снимаем, таково распоряжение было всех комендантов, а их сменилось много. Личные вещи, а они, как правило, редко попадают, делим между собой», – ответил он.

Для меня стали ясны его загадочные слова «хорошенько подумай и сообрази». Они забирали себе при обыске мертвых их вещи, а затем меняли на все съедобное. Расчетливые немцы не хотели расставаться даже с изорванной одеждой, снимали ее с трупов, отправляли на склад, с расчетом авось пригодится кому-то из обреченных людей.

«Следовало бы справить поминки по Степану и помянуть его чем-то вкусным, – протяжным тоном проговорил Андрей, – но, сами понимаете, нечем».

Вторая половина дня и ночь для меня прошли в каком-то кошмаре. Ночью снились страшные сны, часто просыпался. Кто-то меня душил, но я не мог даже защищаться, почему-то все тело было как парализовано. Разбудил меня Гришка. Он со злостью схватил меня за ногу и грубо проговорил: «Вставай, а то снова проспишь».

Время было чуть более двух часов. На северо-востоке догорала заря, и краешком из-за горизонта показывалось солнце. Чувствовалась влажная прохлада. На посту стояли Ян Миллер и Лехтмец. Лехтмец негромко насвистывал какую-то арию и под звуки своей музыки шагал строевым шагом по проторенной часовыми тропинке от одной угловой будки до другой.

Ян Миллер сидел в будке, склонив голову, в руке его дымилась сигарета. На меня он не обратил внимания. Лехтмец, увидев меня, легонько кивнул головой.

Сухие дрова нагоняли температуру. Вода в котле сначала легонько зашипела, затем стала набирать разноголосые ноты и играла разными тембрами, пока не закипела. У котла стало приятно тепло, хотелось спать. Глаза закрывались сами, не слушаясь разума.

В кухонный сарай вбежал растерянный Митя Мельников. Его черные цыганские глаза ловили мой взгляд. Глухим басом невыспавшегося человека он сказал: «Умер Иван Тимин, наш телохранитель, полицай и русский комендант. Об этом сейчас докладывал врач Иван Иванович переводчику Юзефу Выхосу и просил доложить немецкому коменданту».

Комендант Кельбах не заставил себя ждать долго, прибыл в лагерь и на доклад Юзефа Выхоса о смерти Ивана Тимина без удивления сказал: «Надо подобрать нового полицая, но более расторопного».

Смерть его верного служителя и пса не огорчила коменданта Кельбаха, а наоборот повысила его настроение.

Когда комендант и переводчик ушли от кухонного сарая к бараку, Митя Мельников продолжил рассказ о смерти Ивана Тимина. Он, как Аристов Степан, с часа ночи дышал в одну сторону. На просьбу Ивана Ивановича пропустить к коменданту или сообщить ему, что нужна срочная медицинская помощь русскому коменданту, стоявшие на посту часовые эстонцы скомандовали: «Кругом в барак». Так и умер верный немцам пес, не получив от них грошовой медицинской помощи.

Я посмотрел в черные глаза Мити и равнодушно ответил: «Ивану Тимину умереть составило только удовольствие. Он человек сильно набожный, баптист. Там, на другом свете, его сейчас принимают видные святые и готовят для него тепленькое место. Во всяком случае, он от смерти ничего не потерял, а только выиграл».

Но дальше наш разговор прервал обер кох Гришка. «Бросай разговоры, сейчас поедешь в Новгород с моим братом Яшкой, зачем – не знаю».

В Новгород желания у меня ехать не было, поэтому я сделал кислую мину, что не ускользнуло от взгляда Галимбая. Он грубо с акцентом сказал: «Не доволен, что жрешь досыта. Будешь жаловаться – уморю голодом».

Жаловаться было некому. Однако, собравшись с мыслями, я ответил: «Хотелось бы проводить в последний путь нашего коменданта Ивана Тимина». Галимбай криво улыбнулся и сказал: «Я знаю, как ты о нем сожалеешь». Глаза его блистали злобой ко мне, он не проговорил, а крикнул: «Марш в машину, только что пришла к лагерю».

Мосье, держа в руках баранку, высунул свою большую голову в узкое открытое окно двери и добродушно улыбался, редко перекидываясь словами со стоящим на посту Ленькой. Мы с Изъятом подошли к машине и сели в кузов. Сопровождающий нас помощник коменданта Шнейдер сел в кабину, но подоспевший комендант Кельбах обругал его нецензурными словами, назвал свиньей и заставил сесть в кузов. Шнейдер нехотя влез в кузов. Злобу свою он выместил на нас с Изъятом. Изъяту ударил кулаком по спине, мне целился ударить в лицо, но я успел убрать голову, и кулак просвистел в воздухе.

Мосье, как все звали шофера Мирошникова, неуклюже вылез из кабины и вовремя пригласил меня к себе, иначе я мог недосчитаться нескольких зубов.

Спасаясь от очередного удара Шнейдера, я с быстротой акробата влетел в кабину. Удар кулаком затормозился в мощном плече Изъята. Тот сжал зубы, злобно сверкнул на Шнейдера узкими раскосыми черными глазами. Дал понять незадачливому немцу, что способен на все. Сжатый и поднятый для следующего удара кулак Шнейдера опустился и лег на кобуру с пистолетом, как бы показывая, что у него есть защита.

Сообразительный мосье рванул машину вперед, включив вторую скорость. От толчка Шнейдер вынужден был обеими руками держаться за верх кабины. Машина, провожаемая любопытными взглядами коменданта и часовых, ждавших развязки, подпрыгивая на неровностях дороги, набирала скорость.

Шофер мосье, сжав зубы, процедил: «Сейчас не посмеет пускать кулаки в ход и стращать оружием. В случае угрозы этот татарин его как собачонку выкинет из машины».

Я обернулся назад и посмотрел в заднее стекло кабины. Шнейдер стоял спокойно. Изъят на корточках стоял у борта и, как пойманный зверь, со злобой смотрел на Шнейдера, готовый в любую минуту вцепиться в его горло. Выехали на шоссе, проскочили Борки, опасность миновала. Я снова посмотрел в заднее стекло. Изъят и Шнейдер сидели спиной к кабине, и Шнейдер что-то объяснял Изъяту, пуская в ход не только непонятную для собеседника речь, но и пальцы.

«Успокоился», – сказал я Мирошникову. Петр ответил: «Вообще бы неплохо было его успокоить, но мне деваться некуда, дорога для меня всюду закрыта».

Я Мирошникову рассказал, как немец-офицер умышленно отравил Степана Аристова. Ночью умер русский комендант Иван Тимин, поэтому мне сегодня не хотелось ехать. «Неплохо было бы взглянуть на труп богоугодливого Ивана, отправившего не одну сотню своих русских мужиков и парней туда, куда следом и сам ушел».

Мосье внимательно посмотрел на меня и, глядя на дорогу, заговорил: «А ты знаешь, что Иван Тимин умер от отравления. Кто его отравил – загадка. Об этом говорили комендант и его помощник-негодяй, сидящий в кузове».

Это было для меня неожиданностью. Как удар грома пронеслась у меня мысль в голове, что это сделал Андрей. Только он мог. Вчера после похорон Степана Андрей вспоминал удары дубинкой Ивана Тимина.

Мосье ехал молча, внимательно разглядывая дорогу. У меня в голове роились мысли, все сводилось к побегу. Бежать, бежать, но как, с кем и когда. Разговоры на эту тему были со многими ребятами, но ничего конкретного не решалось. Мосье, как бы читая мои мысли, сказал: «Тебе надо бежать».

Я ответил, что одному бежать нельзя – это верная гибель. С ребятами на эту тему еще не говорил. Он согласился со мной, что одному убежать несподручно, но и большой группой тоже опасно. Сказал: «Подбирай группу хороших ребят, что от меня зависит, я вам помогу. Но советую бежать к партизанам, их сейчас много появилось, у немцев только и разговоров, что о них. Они их боятся как чумы. На днях военнопленные из Шимского лагеря работали на дороге человек 30, их охраняли трое конвоиров-немцев. В два часа дня с автоматами, не обращая никакого внимания на конвоиров, трое парней вышли к работающим ребятам. Один из них на чистом немецком языке скомандовал конвоирам: «Не шевелиться, стоять по стойке смирно, держа винтовки на ремне». Второй обошел их, разрядил винтовки, отнял все патроны. Конвоиры стояли, как под гипнозом, так как каждый из них ощущал на себе острый взгляд из кустов и нацеленное на них оружие. Вышедшие трое не обращали больше внимания на конвой, угощали пленных табаком и хлебом. Мимо проехало несколько немецких автомашин – никто из них не уходил».

Я не выдержал, перебил мосье: «Военнопленных они увели с собой?»

«Нет, – ответил мосье, – все остались на месте. Немцы говорят про это разное. Одни утверждают, что военнопленные не пошли с ними, другие говорят, что их не взяли. Однако все сходятся во мнении, что поступок партизан или десантников благородный, не тронули конвоиров».

В Новгороде нагрузили хлеба. Шнейдер был ласковый. Когда отвернулся кладовщик, он сам заставил взять лишних пять буханок хлеба, дорогой поделил нам на троих. В лагерь приехали рано. Разгрузили хлеб, но отдохнуть не пришлось.

Кельбах послал нас с Изъятом помогать немецким шоферам мыть автомашины. Вечером я нашел Андрея и позвал его в кухонный сарай, строго предупредил: «Говори только правду». Небольшие темно-серые глаза заблистали. Длинный горбатый нос раздулся, как хорь перед опасностью. Он сжал губы, смотрел мне в глаза и молчал. Я снова, но уже шепотом проговорил: «Все, Андрей, ясно. Скажи, как ты сумел его напоить?» «Только не сейчас», – глухо ответил Андрей. Пожал мне руку, круто повернулся и ушел в барак.

Митя Мельников сообщил новость: «Ивана Тимина сегодня не схоронили. Ему сделали гроб, и хоронить будут в гробу. Наш врач Иван Иванович в присутствии немца, по-видимому, врача, произвел вскрытие. Что установлено, пока не знаю. Все говорят, что его кто-то отравил. Завтра, в воскресенье, комендант объявит для всех выходной день».

Я рано лег спать, так как рано вставать, кипятить воду. Но сон от меня отступил. Как ни пытался уснуть, никак не мог. В голове родилась одна мысль. Почему Ивана Тимина решили хоронить с почестями? Утром я своими ушами слышал слова Кельбаха, чуть ли не собаке собачья смерть. А днем уже и Кельбах со слов Галимбая стал сожалеть об Иване. Все было ясно – Иван Тимин был поставлен не комендантом лагеря, а кем-то выше. Значит, шпион, предатель, он вел какую-то работу. Немцы не очень-то щедры на похвалы. По-видимому, Иван Тимин имел какие-то большие заслуги перед ними. Как ни пытался я заснуть, не мог, поэтому, боясь проспать и оставить лагерь без кипятка, перешел спать в кухонный сарай.

Проснулся при смене караула в 4 часа утра. Затопил печь и вышел из сарая. На посту стоял Клехлер. Этот здоровяк по телосложению походил на украинца, но только не на эстонца. По росту он мог соперничать со шведом, по стройности фигуры и полноте – с хохлом. Участник Гражданской войны, моряк. Служил в Кронштадте на каком-то береговом судне. Принимал активное участие в Октябрьской революции. При отделении Эстонии от России остался в Эстонии. К военнопленным он относился сожалеючи. Иногда делился своим пайком. Он очень много о себе рассказывал. Объехал все страны мира, работая в торговом флоте Эстонии, не женат, 20 лет хронически болеет венерической болезнью. Свободно говорил на пяти языках: эстонском, русском, немецком, французском и английском.

Когда Клехлер стоял на посту, мы с ним говорили на все темы. Он не верил немецкой победе над Россией, Гитлера называл фанатиком. Я его не стеснялся и не боялся, поэтому спросил: «Почему же вы пошли добровольно в охрану лагеря?» «Это вам кажется, что добровольно. В действительности немцы вручили повестку, и попробуй не явись на призывной пункт», – ответил он.