Олег Евгеньевич Царьков

Математическое моделирование исторической динамики

§10. ИЕРАРХИЯ ТРУДА

„Люди не равны, но ради мира между людьми им

следует говорить, что они равны” (Т. Гоббс)

Биологическая природа человека заставляет его действовать или искать новые приемы лишь в необходимых условиях, в условиях недостаточного удовлетворения низших потребностей. Это правило действует в тех случаях, когда труд тяжел и однообразен, пока он не игра. В ходе неолитической технологической революции появились новые орудия труда, усложнилось производство и диверсифицировалось потребление. Если до начала общественного разделения труда производитель являлся потребителем, то впоследствии движение продукта или услуги представляет собой длинную цепь преобразований, менящую их физическую природу.

Синхронизация человеческой активности на уровне сообществ позволяет говорить о движении общества по определённой траектории, определяемой совокупностью четырёх параллельно протекающих динамических процессов: производства, обмена, распределения и, собственно, потребления167. Два из них – производство и потребление – первичны вследствие их биологической предопределённости, а два других являются следствием человеческой активности и вторичны. Вследствие этого организация обмена плодами деятельности и их распределение оказались важной функциональной частью социального механизма.

Управление такой структурой постепенно усложняется вследствие увеличения объема информации, интенсификации обмена ею и необходимостью её верификации. В конечном счёте, этот процесс приводит к разделению труда на физический и умственный, рутинный и творческий. Умственный труд требует подключения мышления, но может присутствовать в рутинных расчетах и в этом случае может быть определён как „умственный рутинный”. Следует отметить, что многие виды труда представляют собой сочетание этих форм, одна из которых преобладает над другой.

С позиции необходимости обоих форм разделенного рутинного и творческого труда в общем процессе и продукте его избыток является совместным результатом обеих видов труда. Это следует из того, что каждая из сторон не способна произвести любую часть совокупного продукта в данной технологии отдельно, т. е. без другой стороны. Поэтому главное утверждение марксизма, что весь труд выполнили только рабочие, ошибочна и вредна для общего понимания целей и задач производства. Это следует из того, что любой исполнитель не является независимым фактором производства. Орудие труда также ничего не производит, его стоимость не переносится на стоимость продукции без труда, а при автоматизированном производстве имеет место то же самое, поскольку для управления требуется оператор.

Вместе с тем, обратное утверждение, в котором вся прибыль является результатом деловой активности предпринимателя, также не верна. Это следует из того, что каждая из сторон не способна произвести любую часть совокупного продукта в данной технологии отдельно, т. е. без другой стороны. Даже в самой примитивной иерархии труда ни один из её уровней не является независимым элементом производства. Потребительная ценность продукта возникает из комбинации различных видов труда в определенной последовательности. Таким образом, трудовое участие всех уровней иерархии является в процессе его создания важным, но по отдельности бесполезным. В случае, если часть работ выполнена по соглашению или ранее168, в конкретной иерархии труда она представляет собой фактор расходов. За вычетом их остаток распределяется в соответствии с некими правилами, установленными внутри иерархии. Если простой рутинный труд может быть количественно измерен и соответственным образом нормирован, то в силу количественной неизмеримости творческого труда верхние уровни иерархии могут манипулировать и даже злоупотреблять этой его особеностью.

Схема 6. Информационными сети Ливитта: а) «штурвал» как аналог иерархии труда; б) форма «у» – компромиссная сеть; в) «колесо» – связь через соседей.

Измеримость объема выполняемых коллективом задач количеством единиц труда есть необходимое условие расчета организационной структуры и в теории организации169, которая представляет строго формализованную дисциплину с развитым математическим аппаратом и является теоретической основой для описания организаций иерархического типа. Г. Ливитт170 эксперементировал с различными сетями коммуникаций, составленных из узлов переработки информации и эффективность решения поставленных задач в различных типах информационных сетей. Иерархическая структура171 реагировала быстрее всего и четко поставленные задачи ограниченной сложности. Форма информационной связи внутри неё предполагает, что работа элементов низшего уровня однородна и стандартна, что позволяет одному вышестоящему элементу управлять многими.

Таким образом, процессы управления простым однородным (рутинным) трудом осуществляется через иерархию, что позволяет её определить, как социальную структуру, принуждающую людей участвовать в расширенном воспроизводстве продукта. Помимо физического наказания172 под принуждением следует понимать такую ситуацию с распределением продуктов потребления, при котором член группы вынужден173 войти в состав иерархии или действовать в её интересах174 для удовлетворения низших потребностей. Таким образом, полноценная иерархия труда возникает с выделением лица или группы лиц для непосредственного управления процессом труда.

Иерархия труда, как результат общественного разделения труда, представляет собой социальную структуру связи физической деятельности всех видов с умственным творческим трудом управления. Она зависит от технологического уклада или платформы, определяющей уровень развития и разделения труда. Главным критерием их отличия является не столько результат, сколько применяемые орудия, которые определяют уровень материального производства и степень общественного разделения труда. В настоящее время можно выделить три основные исторические формы иерархий труда:

– патернализм доиндустриального общества, где преобладает ручной труд, как рутинный, так и творческий,

– промышленная иерархия индустриального производства, где осуществлена частичная механизация рутинного физического труда,

– автоматизированное производство, где преобладает механизация рутинного труда, как физического, так и творческого, и частично используется искусственный интеллект при творческом физическом труде.

Каждый хозяйственный уклад имеет свои закономерности, но он не распространен повсеместно в связи с особенностями среды обитания (ландшафта). Общим для них является правило, что структура общества будет оставаться неизменной только в том случае, когда высшие потребности его членов удовлетворяются. Это состояние будет сохраняться до тех пор, пока на общество не начинёт влиять более прогрессивный тип производства.

Управление любой системой требует траты ресурсов. Их мобилизация возможна при наличии двух обязательных условий – наличию прибавочного (избыточного) продукта и общественного разделения труда. Появление избыточного продукта, как результат общественного разделения труда сыграло решающую роль в развитии человечества:

– прибавочный продукт стал ресурсом для развития отделенного умственного труда управления как предпосылка творчества и технологического и культурного развития человечества в целом175;

– прибавочный продукт превратился в ресурс для расширенного производства в целом176.

Иерархия труда представляет собой систему разделенного труда. В ней индивид или их группа (сообщество H), занятых творческим умственным трудом управления, сами и/или через постоянных посредников или надсмотрщиков177 принуждают или обязывают остальную часть работников системы (сообщество исполнителей h) к подчинению. Под его воздействием сообщество h совершает указанный ему труд и/или услуги и отдаёт весь или часть произведенного им продукта сообществу H. При этом каждый из членов обоих сообществ удовлетворяет основную часть своих базовых потребностей.

Понимание иерархии труда, как совокупности группы социальных индивидов, действующих в целях получения общей выгоды, которая состоит в максимальном удовлетворении их потребностей и метапотребностей, позволяет рассматривать её, как рационально действующий субъект. Он потребляет ресурс и в ходе трудовой деятельности входящих в него индивидов производит продукт. Вследствие этого каждая иерархия труда обладает количественными и качественными характеристиками и собственной функцией полезности, что позволяет её рассматривать в качестве объекта управления.

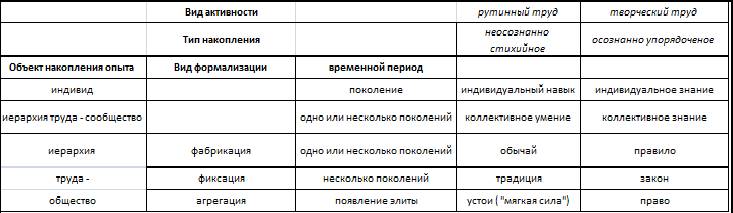

Сам процесс управления внутри иерархии труда представляет собой определённый набор управляющих воздействий или алгоритм, который определяется уровнем развития иерархии, её элементов и длительностью их формирования. В общем виде все механизмы управления активностью отдельных индивидов и их групп можно представить в виде Таблицы I, которая позволяет соотнести различные типы принципов и норм трудовой активности, выработанных на основе практического опыта и/или в процессе научного эксперимента. Как правило, в развитой иерархии труда они существуют и действуют одновременно. В большей части ситуациий они дополняют друг друга, но в некоторых вступают в противоречие.

ТАБЛИЦА I. Формирование различных алгоритмов в иерархиях труда

В каждом конкретном случае иерархия труда, её структура и нормы отражают различную информационную насыщенность видов труда разных уровней. Она является господствующей структурой организации вплоть до второй половины XX века и имеет несколько форм, первичной из которых является индивидуальное хозяйство. Из этого понятия вытекает, что античная латифундия, патриархальное рабство, серваж, крепостничество и капиталистическое предприятие представляют собой иерархии труда. Этому определению удовлетворяет деспотия, которая либо концентрирует весь свободный продукт и/или труд, выполняя организационную функцию, либо изымает излишки продукта с целью его перераспределения без вмешательства в производственный процесс. Начиная с первой мануфактуры, промышленная организация является преобладающей социальной структурой, разделяющей виды труда и сводящей их воедино.

Первой трансформацией промышленной иерархии явилось внедрение на средних уровнях творческого труда, которое сопровождалась перенятием “штабных функций” блоков I и II178. Информационная революция, свершившаяся в самом конце XX века, началась c автоматизации рутинных элементов вычислительного процесса, циклических алгоритмов и обработки информации. Теперь труд менеджеров среднего звена179, ранее считавшийся творческим, представляется рутинным. До тех пор, пока он не будет окончательно автоматизирован, его исполнители продолжают считаться нужными работниками, не осознавая того, что уже являются кандидатами на перемещение в самый низ иерархической структуры и более не могут претендовать на роль „среднего класса”, к которому они себя причисляют.

§11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

„Зоолог не должен ненавидеть сколопендру, когда он её изучает” (Э.И. Котляр)

Иерархия труда представляет новый „идеальный тип” социальной структуры. Он позволяет сформировать принципиально новые модельные основания для реконструкции исторических процессов безотносительно к технологическому или социальному укладу. Основоположник „теории эксплуатации” Дж. Ремер, отталкиваясь от основ исторического материализма, предложил продуктивные модели и методы и перенёс «рассмотрение эксплуатации на новую многообещающую территорию»180. С общественным разделением труда и появлением прибавочного продукта не только личные, но и социально-экономические характеристики становятся критерием „общественного блага”, закреплёнными в идеологии и метанормах социума. Из этого вытекает обязанность каждого „социального индивида” действовать совместно в интересах общества и сообразно своим возможностям. Первоначально это может проявляеться в требовании вооружаться соответственно своему достатку181, устраивать общественные работы или праздники182, жертвовать часть продуктов своего труда на общие нужды.

Появление механизма реципрокации вызвано необходимостью преодоления воздействия внешней среды за счёт внутренних ресурсов. Целью безвозмездного изъятия части продуктов труда является обеспечение жизненно необходимых потребностей иерархии труда и её безопасности. Этот процесс происходит за счёт ограничения потребления отдельных индивидов путём отчуждения у них всего или части избыточного продукта и определяется как эксплуатация. Её появление канализировало энергию большей части человечества к постоянному и устойчивому продолжению труда. Из определения следует, что в основе нормальной эксплуатации лежит не жадность, а необходимость. Этого нельзя сказать о феномене сверхэксплуатации, имубщем место при деспотическом режиме и/или проявляющегося у отдельных частных лиц.

Эксплуатация представляет собой объективный процесс интенсивного накопления труда, опережающего текущие потребности. Он стимулирует дальнейшее общественное разделение труда и, как следствие, социальное развитие.

Понимание эксплуатации, как процесса изъятия прибавочного продукта в частной или в государственной форме у его производителя вследствие неравноценного обмена, существенно отличается от этического отношения общества к этому явлению. В связи с этим определяемые технологической платформой формы хозяйствования играет важную, но не определяющую роль. Поскольку процесс товарообмена требует ресурсов, их изъятие происходит аккумулировать в форме спекуляции и косвенных налогов, пошлин и акцизов, а также неэквивалентного обмена с соседями – скрытого(обмана) или открытого (грабежа). Распределение избыточного продукта между двумя уровнями иерархии труда фиксирует различия в формах собственности на средства производства. Она играет только опосредованную роль, поскольку определяет соотношение между долями отчуждаемого продукта – частной и государственной.

Теорема "необходимости эксплуатации", сформулированная С. Четвертаковым, гласит, что нормальная эксплуатация – необходимое и достаточное условие функционирования иерархии труда. Достаточность этого утверждения проистекает из того, что производительный элемент системы для удовлетворения своих низших потребностей вынужден продолжать свою деятельность. Необходимое условие основывается на рассуждении, что при сохранении части прибавочного продукта у производителя (недоэксплуатации) он прерывает свою деятельность и начинает удовлетворять свои мегапотребности, покинув своё место в иерархии труда, вследствие чего происходит прерывание функционирования системы.

Любая социальная система для своего самосохранения использует различные формы и методы изъятия прибавочного продукта. Можно выделить три формы эксплуатации, проистекающие из видов обмена ресурсами, продуктами и услугами: реципрокацию183, редистрибуцию и свободный товарообмен. Каждая из них являет собой процесс эксплуатации, т.е. присвоение результатов труда других людей без обмена или с предоставлением взамен товаров (услуг, денег), потребительная стоимость которых меньше, чем стоимость, созданная их трудом.

Реципрокация появилась в эпоху присваивающего хозяйства и несёт идеологический мотив. Она представляет собой самый ранний тип экономической интеграции, возникает уже на уровне реализации низших потребностей и интуитивно реализуется на уровне микросообщества – семьи и рода184. Его сущность состоит в добровольном обмене плодами труда на основе взаимных обязательств, а отчуждение прибавочного продукта базируется на вольном и невольном „волонтёрстве” членов сообществ. Главными чертами реципрокации являются симметричность и горизонтальность. В рамках исторического процесса этот тип доминировал при родоплеменном строе и в патриархальной семье. Долгое время на реципрокации строился механизм внешней торговли архаичных империй (обмен подарками).

Пережитки реципрокации существовали и существуют. Они принимали форму античных литургий185, организации пиров и праздников, исполнения общественных обязанностей, обмена подарками, раздач милостыни, принесения даров и добровольного несения службы. Эти формы сохранялись в средние века в форме вассальных обязанностей, кутюмов и „дурных обычаев”. Они существуют поныне, представляя собой разные формы волонтёрства, благотворительности, „добровольной” безвозмездной помощи, обязательной военной повинности, проведении семейных праздников и застолий. В современном мире это явление сохраняется в домохозяйствах, системе социального обеспечения и сфере безопасности. При определённых обстоятельствах он осуществляется на межгосударственном уровне, например, „ленд-лиз” или в виде экономической помощи. Идея реципрокации заложена в идеологемму „казарменного” коммунизма „от каждого по способностям, каждому – по потребностям”.

Редистрибуция186 возникает в тот момент, когда производящее хозяйство начинает давать избыточный продукт. Она представляет собой натуральный неэквивалентный вертикальный обмен продуктами и услугами с применением насилия внутри иерархии труда. В зависимости от этого редистрибуция может быть квазидобровольной и принудительной. Вследствие своей асимметричности этот процесс приводит к разделению общества на иерархически ранжированные статусные187 группы, которые состоят из стволовых семей. Дисбаланс их прав и обязанностей приводит к возникновению имущественного неравенства и появлению властных структур, которые помимо защитных функций берёт на себя редистрибутивные.

Таким образом, на начальном этапе формирования иерархии труда статус определяют не частная собственность, и не власть, а решение функциональной задачи в интересах объединения индивидов. Обладание статусом даёт определённую власть при решении строго определённых функциональных задач. Неравное потребление, как плата за их успешное разрешение, возникает с появлением эксплуатации и вызывает перестройку всей системы сознания (потребностей и мотивации). Со временем эта норма связывается со статусом, наследственным или благоприобретённым. В случае, когда становится возможным накопление избыточного продукта, возникает имущественное неравенство

Редистрибуция преобладает в условиях, когда товарообмен отсутствует или играет сравнительно незначительную роль, а потребности общественного разделения труда требуют усиленной подпитки продуктами и услугами. Зачаточная система редистрибуции ресурсов и/или продуктов является важным признаком формирующейся государственности. Выделение управленческих функций и их институализация в форме отдельного механизма вызывают необходимость регламентации процесса изъятия прибавочного продукта у непосредственного производителя. В ближайшем рассмотрении налоговая система любого государства генетически восходит к институтам как внешнего, так и внутреннего происхождения: реципрокации – добровольным приношениям или дару членов этнии своему природному вождю, исполнителю общественно значимых функции, и редистрибуции – платежа более соседу за ненападение. Он может быть постоянным в виде дани, периодическим в форме полюдья и разовым, то есть контрибуцией.

Возникнув как механизм концентрации и перераспределения однородных потребительных стоимостей, редистрибуция абсолютизирует значение общего188, вследствие чего деформирует такие понятия как общий интерес, общие потребности в рамках иерархии труда и власти. Подобная политизация экономических отношений имеет принципиально иную систему социальной дифференциации. Положение индивида во властной иерархии определяет его долю в прибавочном продукте и, соответственно, престиж, который формально закрепляется в их общественном статусе, который реализуется в виде табели о рангах.

Внешняя синхронизация, как путь формирования механизма редистрибуции прибавочного продукта системы, является наиболее простым и эффективным методом. Таковым она виделась составителям хроник и летописей, которые обосновывали обложение покорённых народов „правом завоевания”. Её размер зависел от остроты конфликта, этнической близости его участников и их обычаев. Общая культура и традиции, в ряде случаев, оказывали сильное влияние на размеры этих платежей, особенно в случае захвата территорий, входивших ранее в состав государств-соперников189. Политическое объединение нескольких обществ под эгидой харизматического лидера способствовали их безопасному и стабильному развитию.

Третья форма – свободный товарообмен – представляет индивидуализацию потребностей одинаково равноправных субъектов, взаимно удовлетворяющим их за счёт квазиэквивалентного обмена потребительными стоимостями. Он порождает необходимость соблюдения определённых правил и формально выглядит как добровольное и взаимовыгодное партнёрство между индивидами и обществом190. Свободный товарообмен отражает „случайную определённость индивида”191 и является одним из видов циркуляции материальных благ и услуг. Зародившись в момент первого общественного разделения труда в виде меновой торговли, этот механизм проделал долгую эволюцию. Благодаря закону стоимости, он представляет собой горизонтальные, добровольные и эквивалентный обмен и внешне похож с реципрокацией. Его отличительной чертой является безлично-вещная форма отношения людей, в то время как двум другим присуща тесная связь с социальными и психологическими отношениями сообществ уровня семьи.

При свободном товарообмене система выступает как сторона, которая предоставляет услуги, удовлетворяющие конкретные потребности отдельных личностей. В частности, поступательное развитие в рамках парадигмы технического прогресса возможно только при условии, что внутри общества формируется механизм192, который снижает риски агентов, встроенных в хозяйственную модель. Существует всего три таких способа: кредитование производителя193, экстенсивное расширение рынка194 и стимулирование потребления195. Впервые они были совмещены в Римской империи196, что не спасло её от падения, хотя на некоторое время оттянуло конец. Другим непременным требованием свободного обмена является соблюдение правовых норм, которые вследствие этнического, социального и экономического многообразия могут сильно различаться. Третьей, не менее важной чертой товарного производства и обмена является имущественное неравенство, проистекающее из индивидуальных особенностей хозяйственных агентов.

С системной точки зрения „священное право частной собственности”, основу формационной теории К. Маркса и Ф. Энгельса, можно рассматривать только как степень автономности её базисных элементов по отношению к системе управления. Даже в условиях демократии члены социума несут повинности в пользу государства и не могут быть ограждены от контрибуций, конфискаций, налогов, пошлин и различных штрафов, ограничивающих их право распоряжаться не только своей собственностью, но и созданным их усилиями прибавочным продуктом. Именно эти ограничения следует определять, как одну из форм эксплуатации. Основываясь на этих соображениях197, классы следует рассматривать как механизмы, с помощью которых потребляется прибавочный продукт или прибавочный труд, а не на основе отношений собственности как таковых.

Таким образом, эксплуатация при свободном товарообмене происходит опосредованно через механизмы снижения рисков и частной собственности, которые абсорбируют часть избыточного продукта в виде платы за услугу. Важную роль в этом процессе играют деньги. Они являются всеобщим эквивалентом, который выступает универсальным измерителем стоимости товаров или услуг и используется для их обмена. Выделяют четыре основные функции денег: средство обмена, расчётная единица, средство сбережения и стандарт стоимости.

Теория спроса и предложения утверждает, что стоимость любого товара имеет денежный эквивалент, а цена на него представляет соотношение спроса и предложения. Механизм её формирования дополняется теорией трудовой стоимости. Она измеряется198 размером затраченного труда на производство товара. Условием обмена является различие потребительных стоимостей товаров участвующих в обмене, которые по сущности разнородны и поэтому количественно несоизмеримы. Согласно теории предельной полезности, стоимость товара заключена в его предельной полезности. Если потребность в товаре выше чем его количество, то ценность этого товара выше. Как только предложение этого товара возрастает, ценность падает до предельной полезности. П. Самуэльсон199, Дж. Б. Кларк200 и другие экономисты считают, что при формировании цены необходимо учитывать влияние дополнительных издержек, связанных с производством дополнительной единицы товара (или дополнительного качества товара). Поэтому, можно проследить связь между категориями "стоимость" и "ценность".

Хозяйственная деятельность является основой человеческого существования. Оно не может существовать без „ценности продукта” как единства цели (результата, т.е. полезности) и средства (затраты). Её можно определить, как совокупность полезности блага и затрат на его производство. В свою очередь стоимость продукта представляет собой его ценность в условиях товарного производства, т.е. частным случаем проявления ценности в определенных, исторически конкретных условиях. Таким образом, формирование цены на товар определяется тремя показателями: его полезностью, соотношением спроса и предложения и издержками при производстве201.

Полезность продукта и спрос на него зависят от того насколько он удовлетворяет потребности индивидов и/или их группы, объединённых в иерархию труда. В свою очередь, издержки на его производство и его объём определяются степенью удовлетворённости потребностей производителей. В идеальном случае при совершенной конкуренции предельная цена и издержки равны, но в случае, если отдельные производители или их объединение (иерархия труда) имеют возможность контролировать цены на свою продукцию, возникает прибыль. Именно она становится той частью избыточного продукта, который становится целью эксплуатации.

Эффект социальной лености долгое время являлся камнем преткновения в процессе интенсификации труда, поскольку с ростом оплаты труда стремление исполнителей получить более хорошо оплачиваемую работу начинает падать. Подобные результаты проявляются во всех иерархиях труда202 независимо от их технологического уклада. Например, М. Вебер в „Протестантской этике” приводит пример снижения выработки жнецов при повышении им поденной оплаты. Статистические данные США показывают, что в конце 1990-х годов для взрослых мужчин „рост реальной зарплаты на 10% приведет к уменьшению предложения труда на 1-2 %”.

Решение проблемы социальной лени было найдено в создании механизма потребительского кредитования, который позволил индивидам авансировать удовлетворение своих потребностей в обмен на будущий труд. Стимулирование потребления сопровождалось искусственным повышением его уровня за счёт формирования новых потребностей или их симуляции203. Следующим этапом стало формирование и распространение квазипотребностей, которые позиционируются как одна из форм самореализации. При кажущейся безобидности механизм стимулирования потребителей оказался более опасным, чем самые жёсткие формы насилия, поскольку лишил большинство „социальных индивуумов”, находящихся на низжих уровнях иерархии, свободы выбора. Неминуемые кризисы платежеспособности, как следствия реструктуризации, изменения или разрушения связей внутри иерархий труда, непременно приводит к маргинализации части производителей204, их переходу к натуральному хозяйству или полному прекращению205 трудовой активности. Именно по этой при товарном производстве наряду с ним всегда существуют реципрокативные и редистрибутивные структуры.

Соотношение трёх видов эксплуатации в конкретной этносоциальной системе зависит от хозяйственных укладов, которые определяют особенности конкретной социальной системы. Поскольку реципрокация спорадична206, а товарообмен часто не поддаётся учёту207, иерархии труда в целях концентрации ресурса используют реципрокацию. Камчатский уездный начальник А.П. Сильницкий описывает сочетание форм эксплуатации на примере камчадала, который пригласил его погостить (реципрокация). Увидев мех великолепный чернобурой лисицы, он предложил его купить. Взамен камчадал попросил у него бутылку виски (товарообмен). Не желая спаивать хозяина, он предложил ему деньги и был удивлён, когда его визави попросил за шкуру её реальную цену (сто долларов). Сильницкий стал убеждать камчадала взять 50 рублей, поскольку за такие деньги он сможет купить целый ящик алкоголя (товарно-денежные отношения), но тот был неумолим. Тогда начальник уезда забрал в ясак понравившийся ему мех (реципрокация). При этом камчадал нисколько на него не обиделся208.

С философской точки триада форм эксплуатации представляет собой диалектический закон отрицания отрицания закона стоимости209. В той степени, в какой „… рыночный товарообмен интегрировал античное и капиталистическое хозяйство… реципрокация и редистрибуция интегрируют примитивные, архаичные, феодальное общества…”210. По мере углубления общественного разделения труда формы социально-экономической интеграции доминируют по очереди, одна из них становится господствующей, а остальные дополняют её. При этом реципрокация представляет собой материальный субстрат морально-этических отношений, поддерживающей целостность социума и, в основном, присуща сообществам, товарообмен определяет уровень индивидуальной свободы и формирует общество, а редистрибуция является основным показателем управляемости социальной системы.

Эксплуатация играла и продолжает играть мобилизующую роль в общественном разделении труда. Она будет существовать до тех пор, пока человечество не научится созидательно и без явного вреда для окружения использовать высвобождающееся в процессе роста производительности труда свое свободное время и формировать потребность в самореализации через творчество, а не потребление. Это может обеспечить только правильная и гуманная организация общества, сочетающая принципы свободы и справедливости.