Олег Евгеньевич Царьков

Математическое моделирование исторической динамики

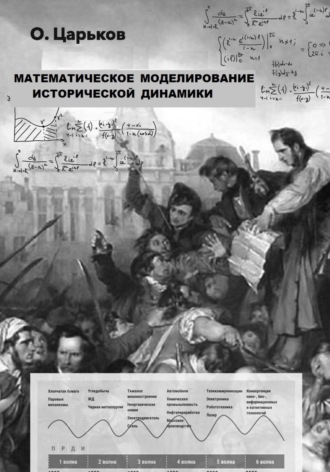

Всплеск конкуренции между элементами системы позволяет повысить её фактическую эффективность, приближая её к расчётной. Он также становится причиной неравномерности развития системы. В результате вновь нарастает энтропия, порождающая структурные разрывы, вследствие чего достигнутая при перезапуске эффективность управления начинает падать. Опасаясь конкуренции, новая элита начинает замыкать свой круг, вследствие чего снижается её компетентность. Этот процесс приводит систему к стагнации и провоцирует формирование новой оппозиции внутри элиты. Циклы смены элит, связанные с колебаниями общей численности населения и доходов системы, иллюстрирует рис.39.

Рис.39. Циклы смены элит.

Численность центральной элиты после прихода к власти растет опережающими темпами до определённого уровня. После того, как заполнение вакансий в блоках IV и V завершено, начинается быстрый рост локальных элит, который достигает своего максимума в момент, когда система начинает потреблять ресурсы, предназначенные на поддержание эффективности. Переизбыток управленческих кадров вызывает дефицит ресурсов, необходимых для их содержания, что вызывает сокращение вакансий. Вследствие этого численность магнатов элиты начинает снижаться по причинам, указанным в §49, в то время, как локальные элиты продолжают расти. Достигнув определённого рубежа, они захватывают власть, ликвидируя прежнюю элиту, как отдельную страту, а на её место кооптируют своих представителей. Длительность каждого такого цикла определяется коэффициентом регенерации населения , а её максимальная численность величиной k потребительских корзин. Рис. 40 иллюстрирует поведение системы при ротации элит.

Рис. 40. Демография и запасы этноса на инерционной стадии развития.

Периодическое отстранение правящей верхушки оппозицией и реформы подсистемы управления сглаживает колебания населения и положительно отражается на величине запасов, находящихся в распоряжении системы. Таким образом, модель объясняет природу кондратьевских циклов914, как частный случай поведения этносоциальной системы в рамках одной ( рис. 41).

Рис.41. Волны Кондратьева915

Следовательно, на инерционной фазе главной задачей регулятора является отслеживание эффективности и продуктивности системы и её адаптация к изменениям внешней среды. При этом коррекция её внутренних параметров должна осуществляться без непосредственного вмешательства916 в функционирование базовых элементов путём обеспечения равных условий. Этот процесс перезапускает ротация элит, вследствие чего процесс „умирания” этноса приостанавливается.

Периодическая смена власти приводит к тому, что непримиримые сторонники свергнутой элиты маргинализируются или эмигрируют. Как правило, они группируются в пограничных с внешней средой зонах, где подвергаются периодическому прессингу обеих сторон. Единственной возможностью для выживания оутсайдеров становится контакт с внешней средой и консолидация вокруг альтернативного пути развития. Черпая ресурс извне, уцелевшие маргинальные элементы продолжают паразитировать917 на системе, создавая опасность её целостности и/или формируя плацдарм для реставрации918.

***

Построение институальной матрицы, её интегратора (ИИМ) и на их основе этносоциальной пирамиды позволяет анализировать взаимосвязь процессов, протекающих внутри этносоциальной системы, где немаловажную роль играют технологический уклад и принцип организации управления. Важнейшей её характеристикой является её оператор, который задаёт устойчивость и энергетику. Его анализ позволяет определить степень отклонения движения этносоциальной системыот равновесной траектории, а также устанавливает необходимые граничные условие для удержания её на ней. Дальнейшая судьба этносоциальной системы зависит от замкнутости её элиты и степенью её поражёния энтропией. Неадекватное восприятие реальности и эгоистическое поведение приводит к дисфункции подсистемы управления и ускоряет приближение этносоциальной системы к точке бифуркации.

ЧАСТЬ IV. Бифуркация и после

Volens nolens919

Настоящая часть является является изложением результатов исследований историко-социальных процессов с позиций системотехники с использованием опыты объединения научных достижений в области различных дисциплин (математики, социологии, экономики, истории) и посвящена описанию и бифуркации этносоциальной системы. Определяются флаги катастроф, изучаются влияние внешней среды, энтропии, управляемости и способы резонансного воздействия.

§52. ОБСКУРАЦИЯ

„Какую пользу государству может принести тело, в котором все, от горла до промежности, – одно лишь брюхо?” (Марк П. Катон-старший)

Социология выделяет два основных способа отбора920 при формировании и пополнения элиты. Наиболее ранний механизм оперирует понятием „заслуги”, под которыми подразумеваются полезные обществу достижения и их всеобщее признание. Его условно можно назвать демократическим. Критерием для его альтернативы – аристократического отбора является благоприобретённый или наследуемый “престиж» (знатность – богатство, протекционный непотизм). Оба способа формирования элиты имеют свои недостатки и преимущества. Так, наследственная элита или „аристократия” обладает большей информированностью, корпоративностью и материальной независимостью по сравнению с оппонентами. „Демократы” в меньшей степени связаны своими корпоративными интересами, поэтому формально действуют в интересах всего общества, реализуя обратную связь в рамках всей системы. Другим их несомненным достоинством является волюнтаризм, граничащий с безрассудностью, и смелость в принятии непопулярных решений.

По мнению Ф.Фукуямы921, причинами политического упадка либеральной демократии как системы являются интеллектуальная косность и доминирующее влияние элитарных сообществ и групп, включая чрезмерное участие в государственном управлении правосудия и сообществ с особыми интересами. При этом их степень влияния сильно зависит от конкретной институционной матрицы, которая определяет систему стимулов и мотиваций для акторов процесса управления и их объединений. Соединенные Штаты, как первая в мире и самая развитая либеральная демократия, переживает политический упадок в гораздо более острой форме, чем другие страны подобной ориентации.

Механизмы саморегуляции, основанные на насильственной и/или добровольной ротации элит за счёт системы сдержек и противовесов, не могут обеспечить поступательное эволюционное развитие общества. В США они в очередной раз не сработали, поскольку нарастание внутрисистемной энтропии привело к снижению компетенции, т.е. способности адекватно (своевременно и эффективно) принимать решения. Эту проблему формализовали Лоуренс Питер922 и Раймонд Хал в 1970 году в виде „принципа Питера”. Он гласит, что „в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности”923. Это означает, что в каждой иерархии труда должна существовать система отбора, позволяющая пополнять элиту способными и компетентными элементами, привлекая их с нижних уровней и/или извне.

Академические филистёры превратили эту сентенцию в шутку, хотя Питер изложил свой принцип без какого-либо намёка на юмор. Время и практика доказали его правоту, как до публикации924, так и после925. Ярким примером является снижение уровня компетенции высшего командного состава армий мирного и военного времени. В первом случае генералы обречены на мирно-военную службу, где боевые качества уступают место организаторским способностям: „Генералы 1890-1900-х годов были обречены на мирно-военную службу, на которой притуплялись их боевые качества. В этих условиях, например, хозяйственные таланты нередко ценились в вопросах производства в следующий чин не ниже военных, чинопроизводство тормозилось старыми генералами, на что постоянно жаловались…”926. Вследствие такого отбора в ходе войны высшее командование зачастую оказывается некомпетентным, что показали события как давнего прошлого927, так и последнего времени928.

Государство, власть закона и подотчетность являются тремя основополагающими институтами гражданского общества, которые воплощены в принципе разделения исполнительной, законодательной и судебной власти. Исторически сложилось так, что те функции, которые в Европе изначально выполняла бюрократия, в США были отданы судьям и выборным представителям. Это связано с давней традицией недоверия гражданского общества к исполнительной власти. Отцы-основатели всегда подчеркивали значимость инструментов сдерживания, к которым относится судебная и законодательная власть929, придавая ей большее значение, чем государству с его узаконенными базисными приоритетами.

Создание в США современного, централизованного управленческого аппарата, способного осуществлять юрисдикцию на всей территории страны, началось лишь после 1883 года, когда был принят закон Пендлтона. Однако, только к концу Второй мировой войны США походить на современное европейское государство лишь к концу Второй мировой войны. При этом общая сумма налоговых поступлений и расходы на содержание бюрократии по отношению к ВВП по-прежнему меньше, чем в большинстве стран Евросоюза. Американская бюрократия, будучи меньше по своим размерам, чем в большинстве европейских стран, за последнее полвека все равно росла очень быстро. Этот кажущийся необратимым процесс увеличения государственного сектора скрывает упадок его качества, о чём свидетельствует хронический дефицит федерального бюджета.

Ухудшение качества государственного управления в США имеет прямое отношение к „государству судов и партий”. Суды и законодательные органы все больше узурпируют полномочия исполнительной власти, из-за чего деятельность правительства становится все более бессвязной и неэффективной. Из-за устойчивого перехода в сферу судебной власти тех функций, которые в других представительских демократиях исполняет сударственная администрация, произошел резкий рост дорогостоящего судопроизводства, замедлился процесс принятия решений, а правоприменение стало крайне непоследовательным. Суды вместо того, чтобы сдерживать государственную власть, стали альтернативным инструментом ее расширения. Как это ни парадоксально, Соединенные Штаты, боясь наделить чрезмерными полномочиями центральную власть, в итоге создали громоздкий аппарат, отдельные элементы которого стали менее подотчетными гражданскому обществу, чем были раньше.

Ф. Фукуяма указывает на три основных особенностях политической культуры США. Хорошо развитые и эффективные в прошлом, они ему представляются большими проблемами в настоящем. Первая особенность из них заключается в том, что судебная и законодательная власт играет непомерно большую роль в американской системе государственного управления в ущерб исполнительной власти с ее бюрократическим аппаратом. Традиционное недоверие американцев к правительству создает такие условия, когда административные проблемы решаются судебным порядком. Со временем это превратилось в очень дорогостоящий и малоэффективный метод управления административными процессами.

Вторая особенность состоит в том, что разрастание групп с особыми интересами и влияние лобби исказило демократические процессы и лишило правительство возможности работать результативно. Как уже отмечалось выше родственный отбор и непотизм или реципрокатный альтруизм930 являются естественными видами человеческих связей, в условиях, когда современная обезличенная власть распадается. Это не те поступки, которым учатся; они генетически закодированы в наш мозг и эмоции. В любой культуре человек, получающий подарок от другого члена общества, чувствует себя морально обязанным отдариться.

Третья особенность политической культуры США состоит в том, что в условиях идеологической поляризации структуры управления система принятия решений стала слишком пористой и затянутой, что идет ей во вред. Это связано с тем, что слишком многие участники приобрели инструменты для сдерживания или коррекции политических решений из-за чрезмерной роли судебной власти в управленческих делах.

Демократическая система сдержек и противовесов изначально была предназначена для того, чтобы не дать чрезмерно усилиться исполнительной власти, превратилась во власть запретов, которую Ф. Фукуяма именует ветократией и уже имела место в истории. Опыт применения „liberum veto” в Речи Посполитой, одной из мощнейших держав позднего средневековья, привёл её к упадку и разделу между более консолидированными соседями. В современном понимании ветократия представляет собой процесс, при котором система сдержек и противовесов препятствует принятию коллективных решений на базе электорального большинства. В определенной мере любая политическая система, в которой власть дублируется на многих уровнях, попадает в такую ситуацию, когда различные общественные институты мешают друг другу, блокируя деятельность. В условиях политической поляризации, когда ведущие партии пользуются примерно равной популярностью (или в равной степени непопулярны) среди избирателей, такое напряжение вырастает многократно.

В этносоциальной системе, где, по мнению неолибералов, присутствует слишком много закона и „демократии” в форме вмешательства законодательной власти в деятельность государства, появляется такое явление, как „антагонистическое законничество”931. Эта система очень громоздка и неповоротлива, но не из-за количества законоположений, норм и правил, а из-за юридических формальностей, через которые она реализуется. В частности, она инициирует учреждение формально независимых ведомств с неопределёнными полномочиями и подконтрольным гражданским судам. Их появление создаёт неблагоприятные условия для государственного управления, к которым относятся „неопределенность, процедурная сложность, дублирование, отсутствие законченности и высокие операционные издержки”. В ходе юридического высокоспециализированного, а, следовательно, непрозрачного процесса правоприменение отделено от бюрократии, вследствие чего подсистема управления теряет обратную связь и становится менее подотчетной. Результатом этого процесса стало то, что судебная и законодательная власть привели к колоссальному увеличению государственных органов, но при этом эффективность их работы не повысилась.

Важным фактором, влияюшим на процесс принятия решений, является гипертрофированное влияние сообществ, представляющими локальные интересы. После принятия закона Пендлтона они лишились возможности непосредственно подкупать законодательную власть взятками и пристраивать своих сообщников на выгодные должности. Очень быстро локальные элиты нашли новые законные способы для контроля над законодателями, формируя группы с частными интересами. Их методология заключается в деформации редистрибутивной системы путём различных бюджетных манипуляций и получении преимуществ через судебную систему. Благодаря их действиям возник и постоянно растёт общесистемный дефицит и ухудшается качество управления благодаря многочисленным и зачастую противоречивым полномочиям.

Перенос административных функций в сферу правосудия и влияние групп с частными интересами на законодательную власть являются маркерами политического упадка власти. Одной из главных причин этого процесса являются интеллектуальная косность ответственных лиц и их нежелание нести ответственность за принятые решения. Вследствие этого узурпация полномочий исполнительной власти судебной системой и влияние групп с частными интересами подрывают доверие к подсистеме управления в целом. В результате правительство отрешается от интересов общества и самоизолируется, порождая кризис представительства. Укоренившись в политической культуре, они создают новые политические реалии, такие как крайняя поляризация основных партий.

Рядовые избиратели осознают, что власть давно не отражает их интересы932, а обслуживает интересы различных теневых элитных группировок. Недоверие к исполнительным органам вызывает требования о дополнительных правовых средствах сдерживания администрации, что еще больше снижает качество и эффективность власти, снижая дееспособность чиновничьего аппарата. Это выглядит парадоксально, но снижение автономии бюрократии в свою очередь приводит к появлению косной, связанной многочисленными правилами, непоследовательной и отказывающейся от инноваций системы управления, действующей на основании многочисленных и очень подробных правил, судебных распоряжений и сложных предписаний, исходящих из судов и законодательных органов, над которыми они не властны.

Последние политологические исследования показали933, что американские политические элиты гораздо более поляризованы, чем корпус избирателей. Большинство его представителей занимают более умеренные или компромиссные позиции по многим спорным вопросам, от абортов и бюджетного дефицита до молитв в школах и однополых браков, чем партийные активисты. Они неизменно более идеологизированы и чаще занимают крайние позиции, как на левом, так и на правом фланге. В то же время большинство, стоящее на позициях центризма, отстаивает свое мнение без особой страсти и воодушевления; у него есть трудности с коллективными действиями, и нет соответствующей организации. Традиционное недоверие к исполнительной власти, которое всегда было характерно для американской политики, привело к разбалансировке государственной власти, что снизило возможность к организации необходимых коллективных действий. И такая ситуация ведет страну к ветократии.

Таким образом, проблема обскурации элиты заключается не столько в безответственной бюрократии, сколько в системе, которая постоянно генерирует ограничения, исходя из специфического толкования частных интересов. Очевидно, что она проистекают из структурного дисбаланса между силой и компетентностью государства с одной стороны, и институтами, изначально призванными сдерживать государство, с другой. У рядовых американских избирателей влияние сообществ и групп на законодательную власть вызывает сильное неприятие. В результате доверие к законодателям опустилось до исторического минимума, и уровень поддержки ему измеряется однозначными числами.

Удержание власти в руках определённого сообщества, интуитивно осознающего снижение уровня своей компетентности, базируется на боязни потерять привилегии, которые обеспечивает участие в редистрибуции продукта. Для этого лучшей стратегией является искусственное снижение разнообразия элементов системы, подлежащих управлению. Он достигается посредством прямого и/или косвенного давления, например, использование “серпа Фрасибула” и „мягкой” силы. Прямым результатом такой политики является критическое отношение базовых элементов социума по отношению к элите. Наиболее простым способом „неповиновения” власти является их маргинализации, т.е. обрыв части системных связей или образование альтернативного центра синхронизации. Таким образом, недостаток компетенции элиты стимулирует появление дробление и ограничение задач и обязанностей между подсистемами, а значит снижает их степень ответственности, и ведёт к увеличению балластных элементов внутри системы,

Вторая стратегия заключается в том, чтобы лишить систему альтернативы выбора, что возможно только в условиях монополии. В этом варианте элиты предпочитают привлекать управляемых исполнителей, а не решительных профессионалов, обладающих способностью критического мышления. Опираясь на монополию власти, она проводит групповой отбор, сначала ограничивая, а затем, закрывая доступ в свои ряды критически мыслящих “чужаков»934. Для этого выстраиваться различные барьеры и препятствия935, не имеющие никакого отношения к компетенции. Они наиболее ярко проявляется в парадигмах расизма, ультранационализма или тоталитаризма, которые, несмотря на свои иррациональные корни, играют важную роль в консолидации отдельных, особенно маргинальных элементов в единое целое с целью обретения видимости солидарности936.

Продвигаясь по иерархической лестнице вверх, отобранный кандидат будет придерживаться тех же принципов формирования своей команды, что и его предшественники. Такая практика способствует перманентному количественному росту иерархических структур, осуществляющих прямое управление. Построенное по принципу отрицательной обратной связи, оно не в состоянии улавливать изменения ни внешней среды, ни самой системы. Вследствие этого управление демонстрирует „велосипедный эффект”937 и не способно решать насущные проблемы и, тем более, реагировать на вызовы (Схема 17).

Схема 17. Бюрократическая логика игнорирования проблемы (вызова)

Контроль за информационным полем и „стокгольмский синдром”, присущий группоцентрическому поведению индивидов, позволяет элите кходить от ответственности. Она начинает оправдывать своё бездействие и перекладывать собственные ошибки на третью сторону или ссылаться на законы Мэрфи. Поскольку, с философской точки зрения, получение платы за нанесение ущерба сродни воровству, неосознанное понимание этого факта сплачивает наиболее компетентную часть элиты в „стаю”938. Вновь образованное сообщество всеми способами пытается сохранить свои позиции в системе редистрибуции и стремиться переложить вину на нижестоящие уровни управленческой иерархии. Последствием реинкарнации „стаи” становится повсеместное уклонение и обход законов и правил, такие как коррупция и искажение информационного поля, разъедающие социум изнутри. В этих условиях единственным надёжным фактором солидарности становится этническая идентичность. Изменение в коллективной солидарности, связанное с этническим уровнем групп, может быть определено количественно и качественно.

Содержание паразитирующих элементов, снижение компетентности и соперничество различных иерахий труда вызывают лавинообразное накопление структурных разрывов, заводящих систему в состояние кризиса. Для их ликвидации возникает необходимость в редистрибуции в форме „государства всеобщего благосостояния”939, дробящего классы на страты в зависимости от уровней доходов и потребления. Преследуя „всеобщий интерес”, оно вступает в противоречие с „особыми” интересами иерархий труда и связанных с ними групп с частными интересами. Обладая разветвлённым аппаратом идеологического и физического насилия, государство всеобщего благосостояния активно вмешивается в структуру производственных отношений и тем самым разрушает свою материальную основу, основанную на товарно-денежных отношениях.

Доиндустриальные государства, в той или иной степени монополизировали редистрибуцию ресурса. На протяжении долгого времен их элиты стремились централизовать производство в рамках единой иерархии труда. Развитие технологий привело к появлению промышленных иерархий, изменило соотношение форм обмена и распределения избыточного продукта. В ходе этого процесса государство в “ослабленном” виде было включено в более совершенный капиталистический механизм, где одновременно существовали частные и корпоративные иерархии. За государством остались функции арбитра, который обеспечивыал баланс интересов различных слоев общества и выполнял определённые контрольные и поддерживающие функции940. Этот процесс породил гражданское общество, которое попыталось установить контроль над общественным производством. Как было отмечено выше, модель „государства общественного блага” породила бюрократическую машину, работающую крайне неэффективно из-за коррупции и других проявлений социальной энтропии,

Воспринимая свободу, как угрозу принципу „всеобщего блага”, бюрократическая элита делает основной идеологический упор на установление справедливости, подменяя легитимность законностью. Манипулируя этими понятиями, она ограничивает рыночные отношения, купирует гражданские права и свободы, делая ставку на „принуждение”. Критерием эффективности её политики становится перманентный рост ВВП и ограничение инфляции, которые регулируются через банковскую систему941 и механизмы редистрибуции. Провозгласив своей основной целью накопление социального капитала, „государство всеобщего благосостояния” использует свои ресурсов нерационально, растрачивая их на содержание постоянно растущей бюрократии, занятой „изобретением велосипедов” и „ловлей кобр”. В

Фаза обскурации предшествует гибели этнической системы или ее переходу в состояние этнического гомеостаза. В Древнем Риме она началась в конце II века н. э. и закончилась гибелью Западной Римской империи, в Византии обскурация охватила суперэтнос в период правления династии Ангелов и привела к падению Константинополя в 1204 году (и окончательной гибели в 1453 году). В Китае фаза обскурации воцарилась в XVII веке, и он был захвачен маньчжурами (маньчжурская династия правила в стране до Синьхайской революции 1911 года, которая была проявлением уже нового этногенеза). Обскурация в Древнем Китае связана с упадком империи Хань и взятием в 312 году столицы Поднебесной хуннами. Состояния гомеостаза может достичь лишь незначительная здоровая часть этноса, сохранившаяся в “кровавом мраке обскурации”.