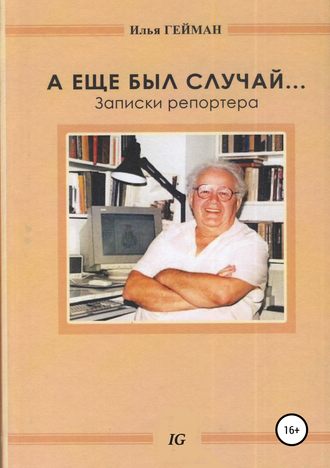

Илья Борисович Гейман

А еще был случай… Записки репортера

Девица фыркнула, убежала. Через некоторое время пришел работник типографии. Я знал, что он совладелец газеты.

– Почему вы сняли из номера материал?

– Не понял вопроса.

– Вы сняли из номера эту страницу. Почему?

– Потому что я редактор этой газеты. И у меня есть свои соображения.

– А я…

– Я знаю, кто вы. Вы – совладелец газеты. Ваша профессия деньги, прибыль. Моя – выпуск этого издания. Чтобы оно было профессиональным и привлекало читателей, рекламодателей.

– Но статью вы должны поставить в номер.

– Для этого вы должны меня уволить. Стать самому на формирование газеты. И своими руками поставить эту страницу в номер. Пишите распоряжение о моем увольнении и я поеду домой.

– Вы напрасно так резко ставите вопрос. Никто вас не собирается увольнять. Но, поймите, приходит женщина с жалобой…

– И вы сразу принимаете ее сторону? Да вы хотя бы материал прочитали?

– Нет, конечно. Я же по-русски читать не умею. Хорошо. Делайте, как считаете нужным. Это ваша ответственность.

– Замечательно. И не принимайте в будущем жалобщиков из редакции. Чтобы не портить друг другу нервы.

Я отнес полосу девицы верстальщику:

– Сотри ее из памяти компьютера. Она никогда не будет опубликована в нашей газете.

Через несколько дней девица сама собой исчезла из редакции.

Любопытно, что позже, когда я редактировал другую газету, прыткая девица появилась и там. Но в моём присутствии климат для неё оказался неподходящим и она на этот раз безвозвратно исчезла.

Ещё до того, как я начал работать в редакции, у меня дома зазвонил телефон.

– Моя фамилия такая-то. Вы меня не знаете. Мне дали ваш телефон и сказали, что вы можете мне помочь.

– В чём дело?

– Я недавно приехал в Америку. Мне дядя дал денег, чтобы открыл в Нью-Йорке газету. Но я не знаю, что это такое. Все время преподавал в институте. С газетой дела никогда не имел. Мне сообщили, что вы специалист, можете помочь. Ваши услуги будут оплачены.

Я согласился. Всё равно делать нечего.

Работа была бросовая. На обеденном столе клеили полосы. Использовали письма читателей, творчество графоманов, очень много поздравлений с днем рождения, юбилеем, рождением ребёнка… Разные объявления.

Выпустили один номер, другой, третий. Я всё время объяснял заказчику, что надо делать и одновременно читал микрокурс по журналистике.

Он, оказалось, был совсем далёк от нашего дела – читал в педагогическом институте курс научного коммунизма.

Однажды позвал меня пройтись. Мы попали в место, где были магазины, лавки, кафе, рестораны. Держали их, в основном, выходцы из Средней Азии.

Мой наниматель пошёл из одного заведения в другое. Говорил с хозяевами. Брал у них рекламу и одновременно плату за неё – мятыми долларами, пятёрками, десятками.

Кстати, и расплачивался он со мной теми самыми скомканными купюрами.

Мы выпустили десяток номеров его газеты. Успели побывать в гостях у его дяди – владельца двух часовых заводов. Присмотрели помещение для редакции. И я распрощался.

Мне не нравилась эта ремесленная работа. Она опошляла мой полусотлетний опыт, моё владение профессией.

И вообще мне не нравилась русская журналистика в Америке. В ней отсутствовало творческое начало. Не было попыток изучить проблемы, готовить материалы о болевых точках иммиграции.

Как-то заехал ко мне домой коллега ещё по работе в Риге. Они с приятелем направлялись в русский район Бруклина.

– Какая нужна?

– За газетами едем.

– Какими?

– Не знаем. Наверное, за всеми…

– Рассказывайте.

Они рассказали, что начинают выпускать газету. Два владельца автобусного парка стали их спонсорами. Редакция будет в квартире моего коллеги.

– А содержание?

– Так вот, мы за содержание и едем. Наберём газет, оттуда и будем брать содержание.

– У вас окажется много конкурентов.

Я смотрю, все газеты перепечатывают русские издания. Теперь зависит, кто быстрее успеет.

Прошло не так много времени. Коллега приехал. Хмурый.

– Я пришел к тебе за советом…

– Конкуренции не выдержал?

– Хуже. Видишь ли, мы работали так: машинистка набирала на компьютере, а мы клеили полосы. Выпустили два десятка номеров. Появился свой читатель. Думали дело пошло.

Но тут в один прекрасный день машинистка говорит:

– Вы мне не нужны. Теперь газета будет моя. Я сама стану выпускать. Где продают русские газеты, я знаю. Компьютер у меня дома уже есть. Как клеить полосы – знаю. Так что вы мне больше не нужны.

Словом, украла у нас газету. Что делать?

– Судиться.

– Долгое дело…

– Выпускать новую газету.

– К названию люди привыкли. Наши читатели.

– Добавьте к названию слово “Новый” и ваш читатель никуда не уйдёт. И еще добавьте своих материалов…

– К этому мы не готовы. Писать некому. А по названию спасибо.

Через несколько дней увидел в киосках газету с обновленным названием. Но я не следил, как сложилась ее судьба.

В нашей редакции оставался еще один нерешенный вопрос. Был там паренек. Тихий. На глаза не показывался. Позвал я его к себе:

– Кто ты?

– Я журналист. Работаю здесь.

– Что работаешь?

– Заметки подбираю. Помогаю, кому надо.

– Но официально ты – корреспондент?

– Да.

Тогда почему ко мне не подходишь? Не спрашиваешь, что делать? Или ты сам себе задание планируешь?

– Да нет. Просто в редакции ситуация непонятная.

– Мне понятная. У газеты есть редактор. Ему и карты в руки. Или тебя этому не учили? Что кончал?

– Военно-политическую академию.

– Факультет?

– Журналистика.

– Практически работал?

– Да, в военной газете.

– Вот и здесь надо поработать, а не по углам пыль собирать.

– Это было бы хорошо.

– Я дам тебе задание. Нет, дам направление. Ты будешь заниматься им один. Если постараешься, сделаешь себе имя. Каждый иммигрант нью-йорка будет тебя знать.

Слушай. Сюда приехало очень много людей из Советского Союза. В новой стране растерялись. Перед ними стали трудные социальные проблемы. Законодательство, жильё, пособия, взаимоотношения с домовладельцами, медицина, оформление бумаг, язык… Нет ни конца, ни края. А узнать негде.

Вот тебе дело. Открываем в газете раздел – специально для тебя. Места не жалко – у нас шестьдесят четыре страницы.

Пишешь сам. Находишь специалистов – пусть пишут и они. В каждом номере хотя бы один материал на пике интересов. И ты будешь знаменитость.

* * *

Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок.

Конфуций.

Внука определили в военное училище. В принципе, это была школа с военным уклоном, военной дисциплиной, формой и регалиями.

Порядок там был железный. С воспитанием, в котором принимали участие сами курсанты.

В России это назвали бы, наверное, дедовщиной. Но в училище у Жени оно считалось в порядке вещей. Потому что все было легально и в рамках существовавших правил.

Старший мальчик в случае какого-то непорядка останавливал младшего и приказывал:

– Десять отжиманий!

Младший не спорил, не кричал "За что?", не грозил пожаловаться. Молча выполнял команду старшего по званию – опускался на землю, делал назначенное количество отжиманий и так же молча уходил по своим делам.

Первое время, как водится, отжимался и Женя. Потом подрос. Появились мальчишки моложе него и он начал командовать малышней. Правда, и сам по прежнему не избегал наказаний.

Учебный процесс плюс военная дисциплина оказались весьма эффективными. Впоследствии внук успешно поступил в колледж, а затем и закончил магистратуру.

Мы несколько раз ездили к нему в гости. По пути в штате Пенсильвания я видел иногда странную повозку.

Среди легковых автомобилей и громадных траков как ни в чем не бывало цокала копытами лошадь с небольшой черный коляской. Правил ею человек с бородой, но без усов и весьма необычного обличья.

– Не знаете, что это такое? – спросил я.

– Амиши, – ответили мне. – Какая-то секта.

В другой раз мы заехали в городок, где эти люди держали магазин сувениров. Здесь я увидел женщин амишей. Они были в длинных платьях с передниками и в чепчиках. Точь-в-точь, как персонажи в кинофильмах о средневековой Европе.

Постепенно я узнал побольше об этих людях, сильно заинтересовавших меня.

Они – потомки протестантов из Эльзаса, которые бежали в Америку и Канаду от преследований в начале восемнадцатого века.

До сегодняшнего дня амиши сохранили свой старинный жизненный уклад.

Их в США много. В штатах Нью-Йорк, Пенсильвания и некоторых других без малого четверть миллиона человек. А ведь приехали из Европы всего двести беженцев.

Они отличаются от американцев тем, что отказываются от технической цивилизации. Живут без автомобилей и электричества. Без радио и телевидения. Естественно, без компьютеров.

Ведут исключительно сельский образ жизни. Работают в поле, на скотных дворах.

Женятся и выходят замуж только за единоверцев. В их семьях всегда много детей. И низкая детская смертность.

Пожилым и больным родственникам помогают своими силами – обходятся без врачей. Больше того, не принимают социальное обеспечение от государства.

Амиши – одна из самых быстрорастущих популяций в мире.

У американских эльзасцев жесткая религия. Она основана на буквальном и строгом толкование Библии.

Они выступают против любой разновидности воинской службы. За ненасилие.

Любопытно, что у весьма религиозных амишей нет ни церквей, ни храмов. Все службы проходят на дому у прихожан.

* * *

Будь проще к людям.

Хочешь быть мудрей —

Не делай больно

Мудростью своей.

Омар Хайям.

У нас новости. Мы переезжаем.

Нашли квартиру в другом районе Нью-Йорка – Квинсе. Поближе к семейству Лени.

Теперь уже не бейсмент – двенадцатиэтажный дом. У нас седьмой этаж. Пронзительное солнце.

Дом был построен для европейцев, которые бежали от немецких нацистов.

Некоторых из них не пощадило время. Другие ещё живы и кое-что рассказывают о своем прошлом.

На смену умершим пришли русские беженцы. Из Советского Союза. Спасались от Кей Джи Би, как говорят американцы, – от КГБ.

Как я заметил, кое-кто уже сдружился – ходят друг к другу в гости. Чужбина сближает. Каждый вечер посиделки в небольшом уютном садике во дворе. Тема разговоров зависит от содержания русских газет, местного русского радио, да обсуждение успехов своих дочерей, сыновей и внуков.

Острые темы обходятся стороной – сказывается недостаток информации или страх, вколоченный в нас трудным сталинским временем. И боязнь, что кто-нибудь подслушает и донесет.

Кстати, все поголовно не были коммунистами в СССР. Даже директор троллейбусного треста оказался беспартийным. Хотя это – номенклатура горкома партии и на руководящую должность такого ранга подбирался коммунист.

Недалеко от дома был старый парк с озером.

Помню, возвращался я домой после того, как взорвали башни-близнецы. Шёл и чувствовал перемены. С улиц исчезли мусульмане. Окна в их домах были украшены американскими флагами. Эти люди в страхе выжидали. Готовились к погрому.

Увидел на противоположной стороне улицы человека в чалме. Он уловил мой взгляд, бегом бросился ко мне с криком:

– Я сикх! Я сикх!

Показал ему, что всё в порядке, претензий не имею. Но он продолжал плестись за мной и повторять:

– Я сикх…

* * *

Когда идет охота волков.

Первыми разбегаются зайцы.

Феликс Кривин.

До тех событий мой район был тихим и белым. Тут текла спокойная жизнь. Люди любовно ухаживали за своими палисадниками. По выходным дням устраивали гаражсейлы. Это распродажа в собственном гараже всяких ненужных вещей. Или блоксейлы – когда продажа шла в гаражах всего квартала.

Там можно было отыскать и купить за гроши немало диковинных вещей.

Некоторые мои соседи накупали на гаражсейлах всякого добра за бесценок и везли на родину, как богатые американские тетушки и дядюшки.

Очень жаль, но прямо у меня на глазах эта идиллия рассыпалась.

Вскоре после уничтожения башен-близнецов я стал замечать на наших улицах китайцев. Раньше они сюда не заглядывали.

Гости из Чайнатауна ходили большими семьями по тихому району и рассматривали односемейные дома, хотя те и не были выставлены на продажу.

Не просто рассматривали, как картины в музее. Изучали каждую деталь. Причем, интересовались не теми владениями, которые можно было купить по дешёвке. Обращали внимание на всё лучшее, что стояло на этой улице.

Наблюдать за огромными семьями с древними стариками, атаковавшими тихий нью-йоркский район, было в диковинку. Но потом я стал замечать: в один дом вселились китайцы, в другой… А вот уже и вся улица принадлежит им. А вот уже и весь квартал… На проспектах всё реже стали встречаться европейские лица. Вывески запестрели иероглифами. Запестрела ими и маркировка на автомобилях.

Наверное, есть необходимость кое-что объяснить.

В прежние времена китайская жизнь в Нью-Йорке, в основном, существовала в районе Манхэттена, который назывался Чайнатауном. Там было много китайских магазинов, лавок, шла торговля вразнос. Гостеприимно раскрывали свои двери рестораны, закусочные. В подвалах и приспособленных помещениях десятки тысяч китайцев шили, клеили, собирали, красили товар, который тут же шёл на прилавки.

Словом, они жили тут своей общиной, здесь работали, торговали, плодились. Где ютилось такое полчище людей, самому Богу известно.

Но вот случилось несчастье 11 сентября. Чайнатаун был близок к нижнему Манхеттену, обрушившемуся Международному торговому центру.

Поток туристов иссяк. Интерес к поделкам пропал. Китайцы оказались не у дел.

Они начали расползаться из своего очага. Стали искать новые места уже не только для торговли, но и для достойной жизни. Тем более, что, судя по всему, деньги у них были.

И тут им на глаза попался наш район. Флашинг. Тихий. Зелёный. С добропорядочным населением. С хорошим транспортом, с метро.

Началась инфильтрация.

* * *

Не надо геройски ловить брошенный в тебя кирпич!

Достаточно уклониться, чтобы он в тебя не попал.

Дмитрий Емец.

К нашему двенадцатиэтажного дому сделана просторная одноэтажная пристройка. Это – культурный центр для пожилых людей. Там есть свой директор, служащие, повара в столовой. Большой актовый зал, просторный холл для настольных игр, специальные помещения для разных кружков.

В начале всё это было создано для нашего дома. Но затем сюда стали приходить пожилые люди из окрестностей. Каждую среду тут устраивались трогательные танцы, гости находили, чем себя занять и обедали по низкой цене.

Это было популярное место.

Однажды я стал свидетелем любопытного события. К директору центра пришло несколько китайских товарищей. Они рассказали, что во Флашинге образовалась китайская община и ее люди хотят дружить с местными жителями.

Для начала они предлагают в дар центру пятьдесят новых компьютеров. И одновременно просят разрешить и китайцам посещать наш центр.

У директора глаза засверкали. Такой дар – как манна небесная. Она, конечно, согласилась.

Оборудовали компьютерный класс. Я даже немного в нём преподавал.

Пустили в центр, в его столовую выходцев из Чайнатауна.

Знаете, что произошло за несколько месяцев?

Директриса была уже китайского происхождения. Ее служащие – тоже. Поваров заменили китайцы. Количество посетителей центра увеличилось в несколько раз. И среди них уже невозможно было увидеть хоть одно европейское лицо.

Наш дом большой – длинный, двенадцатиэтажный. Когда я стал в нём жить, там были европейцы из разных стран, американцы, немного испанцев.

Сегодня – больше половины составляют китайцы и корейцы.

Я рассказываю об этом с некоторой долей скепсиса.

Но нельзя не отдать должное засилию китайцев в нашем районе. Они развернули здесь большое строительство. На торговой улице появились крупные современные дома из стекла и бетона, банки, офисные здания, рестораны, магазины. Эти люди преобразили Флашинг. Превратили его из заштатной окраины в современный район.

На днях меня остановил на улице китаец и спросил:

– Не подскажете, где находится Флашинг Чайнатаун?

Я улыбнулся, широко развел руками:

– Здесь. Всюду…

Я был прав. Потому что, куда бы я ни поехал – в другой район Квинса, в Бруклин, даже пригород Нью-Йорка Лонг Айленд – всюду вижу на вывесках китайские и корейские иероглифы.

Чайнатаун Манхэттена после крушения близнецов не исчез. Он разбух. Расплылся по всему пространству города Большого яблока – Нью-Йорка.

* * *

Смешно ли весь век по копейке копить,

Если вечную жизнь всё равно не купить?

Эту жизнь тебе дали, мой милый, на время, —

Постарайся же времени не упустить.

Омар Хайям.

Мне посчастливилось поездить по Америке. Побывал больше чем в десятке штатов. Впечатлений, само собой понятно, много. Жаль, но рассказать о них в этот раз не получится.

Несколько замечаний.

В Алабаме – небольшой рынок. Продают кто во что горазд – всякую всячину. Среди прочего я заметил бляхи, знаки, каску, что-то ещё германской армии времен фашизма. Понаблюдал – никто на них внимания не обращает.

Я представил: в Советском Союзе, в России сразу бы подняли шум – пропаганда, мол, фашизма… Я думаю, это было бы оправданно: страна пережила гитлеровское нашествие. Каждый из таких атрибутов – память о кровавых годах, о погибших родственниках.

Америка хорошо воевала в войну. Потеряла много своих людей. Но воевала на чужой территории. Не видела вблизи ужасов фашистской оккупации. Поэтому простые, не военные люди равнодушны к железным атрибутам фашизма. Им это ничего не напоминает.

Теперь слово о Нью-Орлеане. Это уникальный город. Обычно рассказ о нём начинают с французского квартала. Но меня больше всего поразило… кладбище.

На каждой могиле стоит не памятник, не надгробие, а простой бетонный саркофаг. И в нём – покойник. Если окинуть взглядом всё кладбище, то вместо традиционных надгробий мы увидим бетонные коробки.

Объясняется это так. Здесь болотистая почва. Если бы, как обычно, рыли могилы, гроб приходилось бы опускать в грязь. Святотатство. Живые надругались бы над мертвым.

Вот почему могилу как бы подняли над болотом и гроб стали опускать в сухой бетонный саркофаг.

Теперь о третьем заветном месте, которые мне хотелось бы посетить.

Недалеко от Нью-Орлеана находится дельта Миссисипи – одной из величайших рек в мире.

Туда-то мы и поехали искать приключения.

Но сначала небольшое отступление.

Много лет назад я стоял перед кучей речных раков. Стоял и говорил обреченно:

– Могу сейчас съесть что угодно, только не раков. Смотреть на них не могу…

А получилось это так.

Один приятель выдал нам свою страшную тайну: в таком-то районе, на такой-то речке хорошо ловятся раки. Путь, правда, туда не ближний.

Раколовы мы были никчемные. Пока неспеша собирались, пока пилили по грунтовым дорогам, на месте оказались около полудня. Летнее солнце пекло во всю мощь. Вокруг ни кустика – голая земля. То, что было перед нами, речкой назвать стыдно. Метров десять ширины. Спокойная, неторопливая вода. Раки там, может быть, и водились, но кто же ловит их средь бела дня да и при таком пекле?

Мне показали технологию охоты. Выдали три раколовки – чтобы не скучал. Это сетка, натянутая на обруч. Забросил я на дно первую сетку и принялся за вторую. А самого любопытство раздирает на части – что там в первой делается? Не вытерпел. Пригляделся сквозь воду. Вижу – на ловушке какое-то инородное тело. Потянул. Рак. Хотел похвастать почином – оглянулся, вижу: вся наша компания уже с добычей.

Подробности живописать не буду. Скажу только, что работали мы, как шахтеры в трудном забое. Я еле-еле управлялся с одной ловушкой. За короткое время мы натаскали столько раков, что они образовали большую кучу. Их и варили, и пекли, и пивом запивали – куча не уменьшалась.

Вот тогда-то я и сказал, что раков больше есть не могу.

Случай фантастический. Я думаю с подозрением: а не попали ли мы тогда на отрезок реки, которую превратили в чей-то раковый садок?

Мои подозрения вполне могли быть не беспочвенными. Потому что с чем-то подобным нам пришлось столкнуться на Миссисипи. Но в значительно больших масштабах.

Мы приехали на берег. Договорились с владельцем лодки, чтобы он прокатил нас по реке. Хозяин повез на низкосидящем катере – так, что до воды можно было дотронуться рукой. Приплыли на одному ему известное место. Он достал ведро с ножками Буша, что-то громко прокричал. Видим, со всех сторон к нам плывут крокодилы – большие и маленькие. Подплыли, мирно ждут. Хозяин стал кидать каждому из них в рот куриные ножки. Те спокойно ловили их. Без всякой агрессии. Как кормят кур на птицеферме. Мы тоже покидали им в зубастые челюсти вкусного мясца.

Расспросили владельца катера, что это значит. Он рассказал. Участок дельты Миссисипи, куда мы приплыли, принадлежит ему. И крокодилы на этом участке реки – тоже его. Он кормит рептилий, следит за здоровьем, ростом – как на ферме. Когда ему надо – ловит их, делает чучела, всякие сувениры на продажу.

– Но они ведь могут уплыть к другому хозяину, на другой участок, – резонно спросил я. – Вы что, метите их, что ли?

Хозяин усмехнулся:

– Все дело в том, что крокодилы никуда не уплывают. Они живут на одном месте. Как бы прикованы к своему берегу. Так велит им их генная память. Этот участок реки – их дом на всю жизнь. Так что беспокоиться мне нечего.

* * *

Всему свой час и время всякому делу под небесами:

Время родиться и время умирать.

Время разрушать и время строить.

Время разбрасывать камни и время складывать камни.

Время молчать и время говорить.

Царь Соломон.