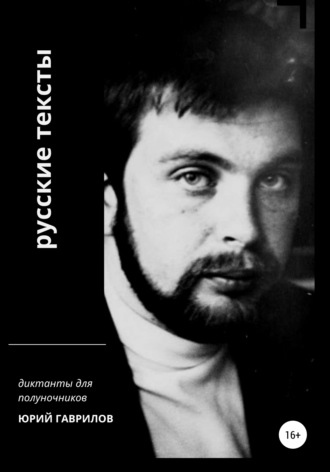

Юрий Львович Гаврилов

Русские тексты

Русские авантюристы

Авантюристы. Последний декабрист Д.И. Завалишин

Дмитрий Иринархович Завалишин (1804–1892) – человек, всю жизнь проведший в чаду своей пламенной фантазии.

Сын генерала, лейтенант флота, блестяще образованный полиглот, участник кругосветного путешествия на фрегате «Крейсер» под командованием М. П. Лазарева, корреспондент Александра I, основатель и глава (в чине мичмана флота) фантасмагорического всемирного рыцарского «Ордена восстановления», претендент на престол измышленной им «тихоокеанской державы с центром в Калифорнии», самозваный декабрист, он лгал всем и всю жизнь.

Декабристские бредни (формально Завалишин не был членом «Северного общества») обошлись Завалишину в двадцать лет каторги (приговорен по 1 разряду к каторге пожизненной); он принял Арбузова и братьев Беляевых в несуществующее тайное общество, представлялся Рылееву эмиссаром всесильной международной и, разумеется, тайной организации; он заморочил голову руководителям «Северного общества» заговором с целью покушения на императора Александра во время петергофского праздника, а когда праздник благополучно закончился – своим несостоявшимся побегом за границу.

В 17 лет он преподавал (на самом деле!) в морском кадетском корпусе высшую математику, астрономию, механику, морскую тактику, высшую теорию морского искусства и протчая, протчая, протчая. На каторге «для собственного употребления» он перевел с подлинника всю Библию, отличался феноменальной памятью, был автором «Русского вестника», «Русской старины», «Исторического вестника» и многих других солидных журналов.

Свои «Записки» он опубликовал в старости, они привели уцелевших декабристов в замешательство, а кого и в бешенство – ветераны 14 декабря не поняли жанра; он описал «не реальную, изуродованную и полную ошибок жизнь мемуариста, а ту блистательную, которую он мог бы прожить» (Ю. М. Лотман)

В этой, прожитой в воображении, жизни он «всех изумил»: в Швеции король Карл XIV Юхан-Бернадот «очень полюбил меня и усаживал бывало подле себя»; при подготовке кругосветного путешествия «мне были поручены Лазаревым все работы по адмиралтейству… преобразование артиллерии по новому образцу для всего флота, поручена постройка гребных судов; я состоял в должности начальника канцелярии, полкового адъютанта, казначея и постоянного ревизора (ничего не напоминает?) всех хозяйственных частей – провиантской, комиссариатской, шкиперской, артиллерийской и штурманской». Такое обилие должностей, признает Завалишин, «всех поразило».

Возглавивший экспедицию на «Крейсере» (Лазарев был только для виду), Завалишин был отозван государем в Петербург для решения судеб мира. Но случившееся осенью 1824 года страшное наводнение (описано в «Медном всаднике») ставит Завалишина во главе спасательных работ; государь благодарит его за защиту столицы от хищных волн, а слезы благодарных пострадальцев грозят городу новым потопом.

«Северное общество» представляется Завалишину тайным парламентом, где он был пламенным трибуном: «Хотя многие и прославляли мой ораторский талант, мое красноречие, мою непобедимую логику и диалектику, но я вообще не очень любил те многочисленные и шумные собрания, куда многие шли только для того, чтобы «послушать Завалишина». Я предпочитал небольшие собрания или, как называли их, «комитеты», где обсуждались специальные вопросы».

Что должны были думать те декабристы, которые знали, что ни «шумных многочисленных собраний», ни «небольших комитетов» и в помине не было?

Как только Завалишин открылся Следственному комитету, что первоначальной целью его было «произвести в Испании контрреволюцию без пролития крови» (Испания ничего не напоминает?), его надо было сразу отправить на врачебное освидетельствование. Но подвела Дмитрия Иринарховича изобразительная сила таланта, и против его фамилии в «Списки лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах…» значится: «Умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии».

А всего-то было: Петергоф, солнце, дамы с яркими шелковыми зонтами, белые паруса на мелкой ряби залива, музыка играет, штандарт скачет…

Авантюристы. Ипполит Завалишин

Младший брат Дмитрия Иринарховича так же мало походил на старшего, как шекспировский Клавдий – на отравленного им брата, короля Гамлета.

Еще до поступления юнкером артиллерийского училища он в нежном возрасте прошел изрядную школу в трактирах и кабаках Петербурга и окрестностей, где стал душой дурного общества и приобрел полезный опыт делать тысячные долги.

22 июня 1824 года (за три недели до казни декабристов) во время прогулки Николая I на Елагином острове, к нему подошел Ипполит Завалишин и донес на своего брата Дмитрия, обвинив его в государственной измене, шпионаже в пользу иностранных держав и получении с них огромных денежных сумм за сугубо конфиденциальные сведения.

Ипполит действительно видел на столе брата множество бумаг и счетов на иностранных языках, понять, что там написано, он, не зная никакого другого языка, кроме французского, попросту не мог.

Это были всего лишь документы кругосветной экспедиции Лазарева; опасаясь долговой ямы, Ипполит решил использовать арест Дмитрия, ожидавшего своей участи в Петропавловской крепости, и «вздумал составить себе выслугу из ложного доноса», – так отозвался о подлом поступке младшего брата Дмитрий Завалишин.

Клеветник был скоро выведен на чистую воду, но не пал духом, он тут же составил новый оговор, стараясь запутать в свое дело как можно больше людей, а своему следователю, генералу Козеву, сообщил под страшным секретом, что «ожидает быть флигель-адъютантом», чем сильно озадачил всех, кто занимался кляузами Ипполита. Но государь не опешил, а повелел разжаловать Завалишина в рядовые и сослать в оренбургский гарнизон.

В Оренбурге он познакомился с молодыми людьми, которые составили кружок и «чушь прекрасную несли». Ипполит быстро сплотил их в тайное общество, написал для этого общества устав, и, разумеется, выдал всех скопом.

Но вместо эполет флигель-адъютанта Завалишин на сей раз получил пожизненную каторгу, завербованные им молодые люди тоже отправились в рудники – Николай Павлович был сильно ушиблен декабристами и не жаловал тайных обществ, даже игрушечных и нелепых.

Ипполит не пал духом, а судьба погубленных им молодых людей его нисколько не трогала. Скованный с ними одной цепью, в кандалах, с бритой головой, он грезил судьбой Наполеона, пророчествовал: «от самого Нерчинска до Зимнего дворца я умощу себе дорогу трупами, и первой ступенью к трону будет брат мой».

На каторге он не угомонился: писал верноподданнические письма Николаю, а начальнику стражи признавался: «Если бы государь император мог читать у меня в сердце, он послал бы меня к черту». Он танцевал галопаду, будучи скован, прогонял священника, явившегося к нему с духовными утешением: «Простоволосый поп, тебе ли понимать мою святую и высокую мысль, жизнь моя – это несение креста».

Он отбывал наказание с декабристами, морочил им голову, дурачил их жен, приводил в ужас начальство леденящими душу подробностями выдуманных преступлений.

Ипполит Завалишин дожил до глубокой старости и оставил по себе любопытное «Описание Западной Сибири».

Авантюристы. Роман Медокс. Юность героя

В грозу 12-го года 17-летний корнет Роман Медок решил защищать отечество тем же сложным и запутанным способом, каким Иван Бездомный ловил Воланда.

Первым делом Роман спустил две тысячи казенных денег и дезертировал из полка, затем он состряпал поддельные документы на имя флигель-адъютанта конногвардейского поручика Соковнина, адъютанта министра полиции Балашова, и фальшивую инструкцию за подписью военного министра, дававшую ему самые широкие и столь же неопределенные полномочия на Кавказе от высочайшего имени. Весь этот букет липы должен был, по разумению Медокса, позволить ему стать сразу и Мининым, и Пожарским, сформировать ополчение из горских народов, разгромить Наполеона и в Париже получить полное прощение.

Но уже в Георгиевске у Медокса кончились деньги. На листе простой бумаги корнет начертал подложное распоряжение министра финансов и по этой филькиной грамоте получил в казначействе 10000 рублей.

С распростертыми объятиями встретили беглого корнета опытнейшие служаки – губернатор барон Врангель и командующий Кавказской линией генерал Портнягин. Когда в казенной палате возникли затруднения с получением денег, Врангель распорядился немедленно выдать все до копейки.

Медокс принимал парады, в его честь давались балы; он доверительно сообщал каждому высшему чиновнику, что все остальные находятся под его тайным надзором, от почтмейстера он потребовал давать ему на просмотр всю корреспонденцию губернатора – и давали!

Впав в головокружение от успехов, Медокс обратился к министру финансов графу Гурьеву с ходатайством о выдаче новых сумм ему лично, как лицу, находящемуся под покровительством Балашова. (Зачем ему министр, довольно бумаги под рукой!)

Не оставил вниманием он и своего «шефа» – Балашова, отправив ему отчет о проделанной работе, сопроводив его чистосердечным раскаянием в подлогах и объясняя свое самозванство горячностью патриотических и верноподданнических чувств.

Размах и нахальство проходимца вызвали в высшей власти некоторое замешательство.

В воздухе витал вопрос, мучавший впоследствии губернских чиновников: «такой ли человек [Чичиков], которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных», но министрам было проще, у них под рукой для справок был государь – абсолютное мерило благонамеренности.

Александр I повелел арестовать Медокса и учинить над ним следствие.

Аферист всячески изворачивался, лгал, старался запутать в свою паутину как можно больше людей чиновных и знатных, назывался князем Голицыным, аристократом Всеволжским, всем надоел своими измышлениями, и император распорядился заключить его в Петропавловскую крепость без срока.

Тут и делу конец? Не тут-то было, это присказка, а сказка впереди.

Авантюристы. Роман Медокс. Русские горки

Его перевели в Шлиссельбург – вот и все события за четырнадцать лет. Ни весточки, ни передачи – с ума бы не сойти, и вдруг все переменилось.

В крепости Медокс познакомился с декабристами и предложил начальству свои услуги по части осведомительства. Бенкендорф знал, что Медокс прилично образован: английский, французский, немецкий и, что не часто встречалось, русский в совершенстве, красноречив, начитан, хороший рисовальщик и обладает «ловкостью обращения и другими преимуществами человека благовоспитанного» – такому проще было втереться в доверие к осторожным ссыльнокаторжным.

Медокса отправили на поселение в Вятку, через нее следовали в Сибирь осужденные декабристы; из Вятки с украденным паспортом на чужое имя он бежал на Кавказ, был арестован в Екатеринодаре. Николай I отправил его солдатом в Сибирь, с этапа неугомонный Роман дал тягу, скрылся, жил по поддельным документам в Одессе и написал по-английски письмо царю с просьбой о помиловании.

Рядовой Омского полка, без ведома своего начальства, но явно с благословения III отделения, Медокс возник в Иркутске и стал вхож в дом А. Н. Муравьева, сосланного в Сибирь без лишения дворянства и назначенного иркутским городничим.

Декабристы и «декабристские бабы» подкармливают Медокса, но он, мечтая завязать аристократические связи, все же искал монаршей милости или прощения у Бенкендорфа; поняв тщету своих надежд, он задумывает новый побег.

Однако он был привязан к Иркутску любовью и шкурным интересом: он воспылал нежною страстию к свояченице своего благодетеля А. Н. Муравьева, княжне Варваре Михайловне Шаховской, невесте декабриста Муханова, одновременно подбивая клинья к жене декабриста Юшневского, даме богатой и щедрой.

Ничего не вышло, и итогом романических поползновений стал, естественно, грандиозный оговор.

Здесь было все: неофициальная переписка между Петровским заводом и европейской Россией (сущая правда), могущественный заговор с центром в Москве, подготовка нового выступления, шифры, коды (все – чушь!) и, конечно же, фальшивые документы, собственноручно изготовленные доносчиком.

Зависть движет Медоксом, из декабристов, в качестве заговорщиков, он называет лишь богатых и знатных и добавляет к ним Муханова – из ревности, А. Н. Муравьева – из благодарности, В. М. Шаховскую – любя; а из революционеров обеих столиц – кого в голову взбредет: князя Касаткина-Ростовского, графа Шереметьева, графиню Орлову…

Нежданно-негаданно Медокс наступил Николаю на любимый мозоль: царь и сам считал, что за спиною «ста прапорщиков» стоит титулованная знать.

В Сибирь к Медоксу направляется ротмистр Вохин, которому экс-корнет предъявляет фальшивый пароль – «купон» написанный шифром, по предъявлению «купона» в Москве Медоксу должны быть открыты тайны роковые.

В Москве власти дают ему денег без счета; он кутит напропалую, шьет себе умопомрачительные туалеты, женится и берет за женой изрядное приданое.

Единственный трезвый человек в этой буффонаде – начальник московского жандармского округа Лесовский – требует от Медокса реальных результатов, в ответ Медокс бежит с деньгами Бенкендорфа, московского генерал-губернатора и остатками приданого жены.

Он опять то важный чиновник с особыми полномочиями, то тайный декабрист – для родственников декабристов явных, то иностранец.

Но деньги кончились, и он, ничтоже сумняшеся, явился в Москву за новыми.

Арест, Петербург и донос на руководителей … корпуса жандармов; Шлиссельбург еще на двадцать лет с хвостиком.

Выпущенный из крепости в 1856 году, он умер в нищете, в солдатской шинели через три года.

Авантюристы. Очарованный странник

В царствование Елизаветы Петровны проживало в Санкт-Петербурге семейство старообрядцев Каржавиных, выбившихся в купцы из ямщиков.

История умалчивает, каким образом старший Каржавин-сын, Ерофей, усомнился в древнем благочестии; только однажды он запряг лошадок и для разрешения своих религиозных исканий без ведома властей уехал в город Париж.

Парижская жизнь пришлась Ерофею по нутру; будучи человеком оборотистым, он сумел и денег заработать, и документами обзавестись, и торговлишку с Лондоном наладить, куда, в Лондон, он и выписал в 1753 году брата Василия с племянником Федором.

Впрочем, восьмилетнего Федора отец по семейной традиции вывез незаконно, не вписав в свой паспорт, о чем некий доброжелатель и донес из Лондона в СПб, и по возвращении Василий Каржавин, оставивший Федора в Париже, был допрошен в Тайной розыскных дел канцелярии.

Следователей, правда, в первую очередь интересовал не Федор Каржавин, а богохульные речи и чтение в лондонской пивной «Завещания» Жана Мелье, забавного такого священника, забубенного атеиста и социалиста, сочинение которого даже во Франции не нашло себе издателя и распространялось в списках.

От кнута и острога Василия спасло только то, что, ябедник, востребованный из Лондона в СПб, умер, и очная ставка не состоялась.

Летом 1765 года, уже при Екатерине, на одном корабле возвращались домой из Парижа двое молодых русских – архитектор Василий Баженов и студент Сорбонны двадцатилетний Федор Каржавин.

Вернувшись под отчий кров, Федор пробыл под ним недолго. Отец, напрочь забывший и Париж, и Лондон, и Жана Мелье, попытался было усадить сына в ростовщическую контору, но тот предпочел должность учителя французского языка в духовной семинарии Троице-Сергеевской лавры. Здесь он встретился с Баженовым, который привлек его к грандиозной затее – разрушению московского кремля и созданию на месте старой застройки огромного дворца, величественной набережной и эспланады.

Каржавин знал языки, в том числе латынь и древнегреческий, изучал механику, физику, математику и был для Баженова нужным человеком. Казалось бы, жизненная стезя Федора определилась, но….

В 1776 году Теодор Каржавин, «учитель языков», – как говорилось в его французском паспорте, – «идет в Гавр, чтобы отплыть на Мартинику», остров в Карибском море, французскую колонию.

В эту цитадель рабовладения «учитель языков», пожелавший, наконец, стать негоциантом на чужбине, везет картины, гравюры и книги, дабы облагородить быт разбогатевших плантаторов и смягчить их нравы. Последнему должен был способствовать выбор книг: Руссо, Вольтер, «История» Рейналя, полная обличений ужасов рабовладения и язв колониализма.

Успешно расторговавшись, Каржавин остается в Сент-Пьере; он дает уроки, ведет записки натуралиста, бесстрашно бродит по острову, где белые боятся беглых рабов, интересуется ценами на сахар, ром, хлопок, индиго и другие колониальные товары, но главная его забота: как помочь североамериканским повстанцам в их благородной борьбе с Англией за независимость.

Накупив на все свои деньги ружей и боеприпасов к ним, выправив фальшивые бумаги на этот груз, Каржавин фрахтует корабль «Ле Санти», вооружает его пушками для защиты от английских каперов и отправляется в апреле 1777 в Виржинию.

Благополучно пережив несколько стычек с английскими фрегатами, «Ле Санти» прибыл в Виржинию, как говорится – из огня да в полымя, он попал в район высадки английского десанта.

Федор спасается тем, что уходит к индейцам, которые приютили и спасли белого человека.

В Вильямсбурге Каржавин познакомился и близко сошелся с Томасом Джеферсоном, губернатором Виржинии, который предлагает Каржавину вернуться в Россию послом САСШ, но Федор побоялся, что Екатерина не оценит его американский патриотизм должным образом.

И Каржавин вернулся на Мартинику, но охота к перемене мест и подделке документов опять гонит его в Соединенные Штаты. Он сочиняет себе липовый русский паспорт на имя доктора медицины Ивана Коха, удостоверяет его печатью «Домовой конторы отца архимандрита», прихваченной им по случаю на плененном французами английском капере, выдававшем себя за русский военный корабль – хорош компот! Федор по просьбе адмиралтейства Мартиники разоблачил самозванца, а печать и обрывки русских бумаг забрал себе.

Путешествие оказалось неудачным, Каржавин попал в английский плен. Его держали на острове Антигуа, затем свезли в Нью-Йорк, где выпустили на все четыре стороны, без гроша в кармане.

Ничтоже сумняшеся, Каржавин устроился судовым врачом на испанский корабль и оказался на Таити, а затем – в Гаване, где прожил 2 года, а потом опять перебрался в Штаты.

Через 12 лет очарованный странник вернулся в Россию, где завершил труд над словарем архитектурных терминов, перевел Витрувия, путевые записки англичан об Аравии, но книги о своих странствиях он так и не написал. Он умер в 1812 году, оставив большой архив: дневники, рисунки, путевые записки, письма, никем не разобранные, до сих пор фактически не прочитанные и не изданные.

Ты рядом, даль социализма…

Письма трудящихся

С начала двадцатых годов власти советской России вступили в переписку с населением, обширную, душераздирающую и, по большому счету, бесплодную.

Этот роман в письмах продолжался до великой криминальной революции 1991–1993 гг., после которой могучий поток писем трудящихся начал мелеть, потому что власть перестала даже делать вид, что ее интересуют нужды и тяготы населения.

Исторические истоки необъятной переписки – челобитные на высочайшее имя; власть, упразднившая Бога, вынуждена была сказать: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

В редакциях газет были созданы отделы писем, во всех партийных, советских, профсоюзных органах были выделены подразделения, где читали письма трудящихся, отвечали на них, передавали по инстанциям.

Письма были подписанные и анонимные, личные и коллективные; тематика корреспонденции была поистине безбрежной: здесь были здравицы в прозе и оды в стихах от людей излишне восторженных или же предусмотрительных, увы, опрометчиво; были безымянные проклятия, по которым возбуждались уголовные дела и начинался поиск авторов; проекты, прожекты, просьбы, мольбы, жалобы, доносы и безнадежные эпические описания ежедневных страданий всех народов страны Советов.

Но в государстве повальных египетских казней, самой главной темой писем трудящихся, были, как ни странно, не мольбы о пощаде, не просьбы разобраться с уголовными, а по сути – политическими делами невиновных, самыми массовыми были письма о голоде.

Мне седьмой десяток, но о голоде я слышал от бабушки и мамы, переживших в Ленинграде первую, самую жестокую блокадную зиму.

Однажды я не ел ничего в течение 24-х суток. Это был лечебный голод, я в любой день мог его прекратить; настоящий социальный голод – это когда ничего съестного нет, ничего, вообще ничего, давно съедены домашние животные, воробьи, голуби, крысы. Съедены олифа, столярный клей, кожаные вещи; голод – это когда люди сходят с ума от голода и начинается трупоедство и людоедство. Такое случалось во времена коммунистической власти не раз и не два, потому что «даль социализма» обошлась более чем в 15 миллионов голодных смертей.

У А. А. Ахматовой была своя хронология советской истории – она могла возразить собеседнику: «Вы ошибаетесь, это было на два голода раньше…»

Великие голодоморы уносили миллионы жизней: голод в Поволжье, голод Украины и Казахстана, блокада, голод 46–47 годов. Постоянное недоедание было причиной нестерпимых физических и нравственных мучений и стало хроническим состоянием советского общества.

Письма были важнейшим источником достоверных сведений о положении на местах; верховная власть понимала, что органы ГПУ (позже – НКВД) склонны к очковтирательству.

«Дедушка Калинин, сообщаю вам, что мы, пионеры, ложили силы на выполнение пятилетки. Мы подписываемся на заем, собираем утиль, проводим работу среди беспартийной молодежи. Мы живем очень плохо: шесть душ едоков, а работает один только папа. Кушать приходится один черный хлеб. Наша мама за 8 месяцев получила одну поллитру подсолнечного масла». Село Черниговка. 1931.

«Помогите!!! Товарищ Молотов, дело обстоит с рабочим бытом в городе Зиновьевске очень плохо: зарплату не выплачивают два месяца, кормят кашей с пруссаками, хлеба дают очень мало. Все рабочие оборвались, одежды негде купить, жиров уже более года не видим. 50–60 % рабочей молодежи больны туберкулезом». 1931.

«Рабочий класс на месяц: сахару 1400 гр., рыбы соленой 2 кг, макароны 500 гр. Можно ли жить? Безусловно, нет». Днепропетровск.1931.

Молотову: «Колхозники пухлые от голода, и есть случаи голодной смерти. В селе Маслово колхозники съели дохлых лошадей». Член партии. Киевская область.1932.

Молотову: «…при урожае умирают сотни людей, батраки и бедняки, колхозники и семьи красноармейцев. Собаки едят умерших людей. В день умирают по 20–30 человек, на сегодняшний день умерли 462 человека. Конюхи умирают в конюшнях вместе с лошадьми». Красный партизан села Гирсовки, член КПбУ, Николаев г. 1933.

«Товарищ Калинин. В Азово-Черноморском крае хлеб продают в малом количестве, большие затруднения с хлебом, так что большая половина населения остается без хлеба. Очереди ежедневно увеличиваются, в ожидании хлеба стоят по двое суток и позже». 1937.

«Уважаемый Михаил Иванович! С 1 января 37 года у нас в городе Новозыбкове исчезли из магазинов продукты и мука, овес и ячмень, но мы с этим положением миримся, трудности надо пережить, а вот по отношению хлеба – это кошмар. Нужно с 9 вечера стоять в очереди и ждать до 7 утра, пока откроется магазин. Если ты придешь в утра к любому хлебному магазину, то около них стоят очередь 150–200 человек и надеяться на получение хлеба не приходится.

Иногда давали картофель, но чтобы получить, надо было ночевать у магазинов. И дошло до того, что в марте двух беременных женщин задавили насмерть». 1937.

«Ведь вы поймите меня, тов. Калинин! До чего дошло в этом городе Миллерово – населенная масса людей для того, чтобы купить килограмм хлеба, становится в очередь за целые сутки вперед, что в течение суток очередь формируется возле каждого ларька в затылок от 2500–3000 человек. Да этого мало, некоторым приходится стоять по двое суток и без куска хлеба уходят домой, где маленькие дети сидят впроголодь». 1938.

И так – каждый год, с 1927 (окончательный отказ от НЭПа) и из каждого города и села – а где народ – там и стон.

Привилегированные города (до войны – Москва и Ленинград) имели особые нормы снабжения, жесткую карточную систему, не потому, что власть любила москвичей и ленинградцев, но только в эти два города допускались иностранцы, а они не должны были видеть массового социалистического голода.

Есть замечательное письмо, привожу его с минимальными сокращениями: «Дорогой Анастас Иванович[13]! Вот уже несколько раз перечитывал я Вашу речь на XVIII съезде ВКП(б). Сколько ценных знаний взял я из нее. Читая Вашу речь, я во многом убедился, в чем еще сомневался или хорошо не представлял, много чего понял, во многом нашел подтверждение тому малому, но правильному пониманию мной жизни, на рельсы которой я еще только становлюсь…

… Приступим к цели: что заставило меня писать это письмо? На этот вопрос я отвечу так: безобразие, которое творится в нашей стране. Ответ не очень-то приятный, но я считаю его правильным. Дело в том, когда не было крупы, я говорил маме: «Крупа будет!» Когда не стало сахара, я сказал маме: «Сахар будет. Не должно быть, чтобы в нашей стране не было сахара!» Дальше. Придя один раз из очереди за мануфактурой, мама начала обижаться, что нет мануфактуры, рассказывая, как много ее было раньше. Я сказал, что мануфактуры нет потому, что наша страна переживает разруху, нанесенную ей империалистической и гражданской войнами. К тому же и царская Россия была не очень то развитой. В ответ на это она сказала: «Не развитая, да зато мануфактуры было, сколько хочешь, а очереди даже и не знали!» Я сослался на возросшую потребность, на широкого потребителя, но сам подумал: «А и вправь, в царской России индустрии совсем не было, сейчас мы ее построили…» Да, в конце разговора я сказал матери, что не дождемся мы и конца II-й пятилетки, как у нас будет мануфактуры, сколько хочешь. Но вот прошла II-я пятилетка, началась третья, а мои предсказания не оправдались: мануфактуры не было и нет. Привезут ее иногда – народ давится. Почему ж нет рыбы, дык я и сам не придумаю. Моря у нас есть, и остались они те же, какие и прежде были. Но тогда ее было, сколько хотишь и какой хотишь, а сейчас я даже представление потерял, какая она на вид…

… Наконец, где девался хлеб? Кажется, и собрали мы 6 м[илиардов] пудов зерна. Посчитаешь, по 35 с лишним на человека, а хлеба уже два месяца как нет. Или это безобразие творится только по Гомельской области или по всей стране? А мы еще хотим построить коммунистическое общество, главным принципом которого будет: «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Дальше, в газетах пишут, что во Франции, Англии, Германии буржуазия вводит карточную систему, которой недоволен пролетариат. А у нас в стране, где победил пролетариат, в стране, на полях которой проливали кровь наши отцы и матери, сейчас вводится настоящая карточная система: железнодорожники и станционные рабочие … выписывают хлеб из Гомеля … посылая ко всем чертям посторонних, педагоги получают хлеб из своего буфета и пр[очее]. И кто им дал право позорить стану!..

… Прошу Вас, дорогой Анастас Иванович, ответьте мне на все мои вопросы: почему нет мануфактуры, крупы, обуви, сахара, конфет, спичек, почему не стало хлеба? С нетерпением жду ответа.

Морозов.

Мой адрес: БССР, Гомельская область, станция Буда-Кошелевская, Сталинская Школа № 1. Ученику 9-го класса «А» Морозову Борису Ивановичу».

Список отсутствующих товаров первой необходимости, составленный идейным школьником Морозовым можно расширять до бесконечности: не было в продаже не только рыбы, но и мяса, и масла, не стало не только хлеба, но и круп; отсутствие обуви гармонично дополнялось катастрофической нехваткой одежды.

«Голод – не тетка», – говорит народ.

«Во времена немыслимого быта» – сказал поэт.

Голодали, голодали и голодали, давились ночами за куском кляклого – с примесями гороха, кукурузы, мякины – хлеба, ходили в обносках, жили друг у друга на голове и терпели, терпели, терпели… И строили социализм, строили, строили…

«Тут не прибавить – не убавить:

Так это было на земле», – сказал другой поэт.