Евгений Леонидович Саржин

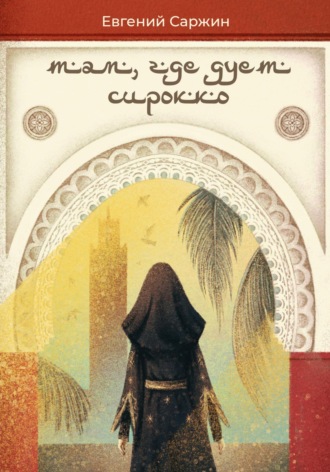

Там, где дует сирокко

Глава вторая

Африка. Она часто повторяла это слово и себе, и другим. Таонга, истинная дочь Африки, рождённая в Африке, горячая и чёрная, ибо плоть от плоти горячей и чёрной африканской земли. Но что она, в сущности, знала о ней?

Ей было три годика, когда их семья покинула Кадуну, нигерийский городок, где она родилась, и где выросли родители, и в свои нынешние сорок шесть Таонга уже не могла точно сказать, что в её памяти правда, а что – ложный отзвук снов. Кажется, однажды она игралась на усыпанной картонными коробками улочке с тряпичной куклой и ударила голопузого мальчика, который хотел её отобрать. И потом ела какие-то фрукты – название теперь никогда не узнать, но они были кисло-сладкими, и она вгрызалась в мякоть, а щеки и подбородок были липкими от пота. И потом ей было плохо, от этих ли фруктов или других, и она сидела, скорчившись, над кучей мусора и стонала.

А ещё, кажется, было много мух. Или это были не мухи, а, скажем, осы? Или мухи, но не в Кадуне, а где-то ещё? Она уже ничего не могла сказать точно. «Таонга, истинная дочь Африки», как она представлялась мужчинам из Ордена Верных, Африку не помнила и никогда там не бывала с тех пор, как ступила нетвёрдыми детскими ножками на баркас в Ла Марсе.

Она много слышала об Африке с тех пор – о том, как всю её северную часть сковала воля Махди и знамя с восходящим солнцем, о том, как в бывшей Дагомее вырос огромный Котону – Вавилон под тропическим солнцем, где сталкивались сразу несколько миров, как во влажных лесах Конго вернулись к древним обычаям и едва ли не людоедству. Рассказы об этом вызывали в ней странное, необъяснимое даже для себя волнение – но она никогда не порывалась посмотреть, как же там, все-таки, по-настоящему. Она больше не бывала в Африке. Нет, иногда посещала Магриб по делам, конечно – обычно Тунис или Сус, хотя раз доезжала и до Алжира. Но это ведь совсем другое. Ту, настоящую Африку Таонга покинула в свои три годика навсегда.

Но Африка не покинула Таонгу.

Начать хотя бы с имени. Родителям еще в Кадуне христианский пастор велел назвать её Албина – они так и сделали. Себя они тоже звали христианскими именами, а, оказавшись здесь, отказались и от фамилий на языке иджо и взяли безликие итальянские. Они хотели порвать все связи с Африкой. Иногда ей, уже взрослой, казалось, что, если бы могли, они бы соскребли с себя и чёрную кожу, как клеймо своей прежней земли, земли крови и нищеты.

Но и их тоже Африка покидать не желала. И когда её мать всё-таки умерла в городской клинике (отец восторгался тем, что её там лечат бесплатно, даже когда стало понятно, что ничем эти хвалёные белые врачи ей помочь не могут), Африка вернулась к ним в дом.

В день после похорон она пришла домой из бара, где подрабатывала – незаконно, ибо ей было всего шестнадцать – и увидела висящий на двери пучок трав, ломоть хлеба на тарелочке и стакан молока, стоящие на кривом столике. На распятие, освящённое в местной церкви, отец тогда даже не смотрел – вместо этого тщательно окуривал дверной проём какой-то дымящейся веточкой и бормотал непонятные слова на позабытом ею языке.

И Албина поняла, что Африка по-прежнему здесь и никогда не покинет их до конца.

Прошла ещё пара лет, и мир начал меняться, или, как некоторые считали, разваливаться. Пришла война, даже нет – Война. Та, первая, сути которой Албина не понимала. Её начали большие люди, слишком богатые, чтобы быть разумными, и она видела, как жмутся друг к дружке мужчины в кофейнях и портовых барах, как переговариваются, понижая голос, как дрожат их руки и бегают глаза. Казалось, из них всех разом вытащили тот стержень, который позволял им быть мужчинами – пить ядрёный кофе и терпкое пиво, травить сальные анекдоты и щупать женщин. Теперь эти суровые, самодовольные белые мужчины напоминали нашкодивших детей, которые гадают, как их накажут родители. Их мир трещал и шатался, и Албина навострила уши.

Она не любила читать, вернее, не понимала, зачем это нужно, а от школьных уроков больше помнила хихиканье на задних партах и обмен пошлыми картинками через телефоны, чем то, что (без особого, впрочем, энтузиазма) пытались ей втолковать вечно усталые учителя. Но ей и не надо было знать историю, разбираться в политике или понимать экономику, чтобы чувствовать – грядут перемены. Большие перемены. И её сердце тревожно ёкало от предвкушения.

Албина уже успела понять, что та жизнь, которая так впечатлила её африканских родителей – настоящий дом, свой, хороший, настоящая школа и больница, всё как у других – это лишь жалкие крохи того, что может предложить мир за пределами Африки. Она, Албина, которая одевалась по-европейски, думала по-итальянски, а ругалась на сочном сичилиано29, смотрела на всё это уже не как африканская беженка. Их «настоящий дом» – просто бедная коммунальная квартира, их новая жизнь – прозябание в бедности, где они каждый месяц рассчитывают, как не потратить больше, чем у них есть, и всё равно постоянно залезают в долги. И другого у неё не будет. Жалкая социалка, чтобы не помереть с голоду, либо не менее жалкая работа официанткой или продавщицей. Или – она рассматривала и этот вариант тоже – торговля тем, чем так щедро одарили её предки (собственно, тело было единственным её стоящим внимания африканским наследством).

Но это старый мир, а как насчёт нового мира, того, который нарождается прямо на их глазах? Не найдётся ли там для неё местечка посытнее? И Албина тайком от отца начала захаживать на собрания африканцев, где вместо прежнего вялого муллы проповеди читал суровый, крепкий мужчина средних лет с чёрным кольцом на пальце и чёрным же значком-солнцем на вороте галабии. Он говорил попеременно на итальянском и арабском, Албина понимала далеко не всё, но главное ей стало ясно. Новая вера – и вместе с ней новая власть, новый мир, новые возможности – идёт из Африки, её родной земли, которая до того оставалась для неё лишь краем смутных детских грёз.

Для неё, но не для других, и она видела, как горят глаза у слушавших проповедника, как становится другой их речь, осанка, походка. В день, когда белые мужчины плакали на улицах (тогда в чёрном аду ядерного взрыва погиб какой-то особенно дорогой им город), она поняла, что Албина должна умереть. Войдя в свою комнатушку, которую делила с сёстрами, она повесила на грудь медальон с черным солнцем и вышла уже Таонгой, истинной дочерью Африки.

Она вернулась домой.

Потом ей смутно казалось, что именем Таонга называли кого-то на улице в том африканском местечке, которое осталось в её памяти грязным, полным мух и липких, приторных фруктов, вызывавших мучительный понос. Когда Таонга объявила, что возвращается в Африку, то не имела в виду, что опять поедет в эту дыру, о нет. Это Африка должна была прийти сюда.

И она пришла. Следующие годы были страшными, но и великими для Острова и для неё. Таонга теперь ходила на собрания махдистов (в мечеть, её, впрочем, имам не пустил, одним взглядом оценив её формы) и одевалась как африканка. Правда отец, не одобрявший её перемену, говорил, что одежду, которую она нашла, носят йоруба, а они иджо, но её это не волновало. Таонга усердно учила арабский (ох, как же тяжело он ей давался), она произносила слова, которые желали от неё слышать её новые друзья из африканцев и магрибцев, вдумываясь в них не больше, чем в прежние католические молитвы. Раз таковы правила этого нового мира, их надлежит знать, чтобы чего-то в нём добиться.

Дома же Таонга с облегчением снимала жаркое африканское платье и щеголяла неглиже, курила и наливала себе стаканчик красного… махдисты считали распитие алкоголя тяжким грехом, но её это ничуть не смущало.

Ведь главное было в другом. В возможностях, которые возникли, когда на Острове рухнули прежние триколоры, когда в портах швартовались огромные корабли, над которыми реяли жёлто-зелёные знамёна с чёрным солнцем, и новые островитяне оглашали улицы городов своим гортанным говором.

Бывшая Албина, а ныне Таонга видела всё это, и не просто видела – участвовала. Она уже поняла, что козырей у неё два (сумасшедшие махдисты и карточные игры пробовали запретить, да не вышло) – Африка в её крови и данное ей Африкой знойное тело. Таонга пользовалась им, ещё когда была Албиной, и не видела в том никакого греха. За то, что она убирала и наполняла стаканы пивом, разносила жареную рыбу и фисташки, терпя высокомерие и развязность хозяина, ей доставались гроши – так отчего бы немного не увеличить доходы, раз многих белых мужчин так распаляет её круглая чёрная задница? Тем более, что некоторые из них были вовсе не так уж плохи – и в любви, и просто с ними можно было весело поболтать, когда всё заканчивалось, а денежка лежала под зеркалом на её хромом столике. Хозяин, правда, забирал своё, но и ей оставалось.

Ну, а теперь появились другие мужчины, и Таонга быстро сообразила, что под белоснежными галабиями скрываются обычные мужские тела со всеми слабостями и потребностями мужчин. Махдисты казались суровыми, они любили нести заумную чушь об Обновлённом Учении, гибнущем мире, последнем Газавате и прочем, Таонга кивала и поддакивала, но ловила их на главном. Когда, обессилившие от страсти, они лежали рядом с ней, то становились такими же мягкими и податливыми, как прежние хозяева жизни. И получить от них можно было не меньше – да что там не меньше, намного больше.

В годы смятения, последовавшие за громами войны, Таонга ложилась в постель со многими из новых людей и старалась метить повыше. Она ублажала мужчин, раздувая их жар, а потом, не менее умело – самолюбие (почти каждый, едва отдышавшись, принимался витийствовать, а Таонга умела слушать не хуже, чем любить), и вот…

Она улыбнулась и сделала ещё одну затяжку. Вовремя всё-таки она познакомилась с Абдул-Хади, мрачным бородачом из Ордена Верных. Сурово сверкавший чёрными глазами и говоривший только по-арабски, так что едва понимала, о чем речь, он оказался не более суров, чем любой другой мужчина, когда предстал перед ней в том виде, в котором его сотворил Аллах. Абдул-Хади был мавританцем, темнокожим и высохшим под своим одуряющим солнцем. Может, потому он так и оценил её чёрную кожу и пылкий (сыгранный не менее умело, чем страсть) африканский патриотизм. И он навещал её вновь и вновь, пока ей не предоставилась возможность.

Все знали, что Эван Ч., хозяин пансиона «Дормире Марсала» ненавидит новые порядки, что он тайком слушает проповеди католических пасторов, что в его доме собираются старые люди, некоторые хорошо, даже слишком хорошо знакомые Таонге по прежним временам. Надо было лишь встретить дурака Стефано, по-прежнему пускавшего по ней слюни, и сказать пару слов, а потом передать Абдул-Хади и его цепным псам.

Она ожидала награды, но даже мечтать не смела, что пансион предложат ей (она тут же переименовала его в «Аль мусафир»30, подчёркивая полную лояльность новым правилам и мучительно трудно дававшемуся ей языку). И вот правильно ли, что согласилась?

И Таонга затянулась сигаретой последний раз, потом раздавила её о пепельницу. К чему гадать? Она получила возможность жить настолько хорошо, насколько ей могла это предложить тихая и всё ещё полная «старыми людьми» Марсала. И ей больше не нужно было прыгать по постелям, да и годы, опять же уже не те, и Салиха, старшая…

От философского настроения женщину отвлёк перезвон колокольчиков. Ведь предлагала же ей Салиха поставить современный звонок, но ей нравилось так, по старинке. Кто-то пришёл, и значит, надо открыть дверь. Может, этот гость в кои-то веки окажется не скаредным и с деньгами?

Выйдя с балкона, Таонга пересекла небольшую комнатку с розовым диванчиком и кокетливым одноногим столиком, вышла в коридор, охнула, чуть не промахнувшись мимо ступеньки («вечно забываю про неё»), и открыла дверь, нацепив на лицо привычную улыбку радушной хозяйки.

– Ис-саламу-алейкум, почтенный… – начала она и осеклась.

На пороге стоял мужчина в рабочей одежде, с походной сумкой за плечом. Где-то в стороне маячила девушка в магрибском платье. Чёрные глаза мужчины были такими же колючими, как его жёсткая, короткая бородка.

– Салам, Таонга, – сказал он по-арабски, – мне нужна помощь. А за тобой должок.

Глава третья

Старые люди. Когда же он начал называть себя так? Когда они все начали себя так называть? Сейчас уже и не вспомнить. Всё, что Стефано знал – мир рухнул на его глазах, когда ему едва перевалило за двадцать, и, рухнув, продолжал падать. Большая Война, в которой он так и не успел поучаствовать, длилась недолго – ядерный дождь пролился там и здесь, телеэфир и только нарождавшийся Интернет вспухли волнами ужаса… а потом всё пропало.

И началась совсем другая война – начался Газават.

И опять почти всё прошло мимо него. Просто в знакомом до последнего обглоданного волнами причала порту Марсалы начали швартоваться странные корабли. Не слишком впечатлявшие внешне – местами ободранные и пошарпанные, капитанов надо было гнать к чёрту – они всё равно источали грозную, мрачную силу. На мачтах реяли жёлто-зелёные знамёна с чёрным восходящим солнцем – знак нового мира, что нарождался на дымящих и фонящих руинах старого. И с кораблей сходили люди.

Не то чтобы сами эти люди были ему так уж незнакомы – он нередко встречал магрибцев, особенно тунисцев, и в Марсале жило сколько-то эмигрантов оттуда. Но эти магрибцы выглядели иначе – первыми сходили солдаты. Бородатые, мрачные, в буро-зелёной форме, словно не замечая льющегося с неба жара, они деловито занимали сооружения порта. Не были грубы с местными, но в их глазах, застывших скулах, тяжёлом, чеканном шаге всё дышало мрачным фанатизмом. Командиры, прохаживавшиеся между подчинёнными, отдавали хриплые приказы на тунисском диалекте, их мизинцы были украшены чёрными кольцами.

За солдатами на берег сходили другие люди – «новые люди», хотя такого слова к ним тогда ещё не применяли. Они были одеты не так, как одевались прежние виденные им тунисцы. Не джеббы с потёртыми штанами, не одежда полуевропейского покроя – нет, они были по шею закутаны в белоснежные галабии, сидевшие на них как мундиры. Да и эти люди, хотя, кажется, не военные, вели себя неотличимо от солдат. И глядя, как они мерят улицы Марсалы, как заходят в мэрию шагом хозяев, как брезгливо косятся на уличные бары (закрытые в тот день, конечно), Стефано окончательно осознал, что старый мир исчез, а вместо него пришло что-то совсем-совсем новое и непонятное.

В Марсале не было боев в отличие от других мест Острова, где отчаявшиеся группки «старых людей», некогда бывших просто итальянцами и сицилийцами, ещё пытались отстаивать потерянную землю. У них же в тот день сопротивляться было некому – про падение власти, про зону отчуждения с материком, про новые знамёна над Палермо и Катанией знали все. Вечером он слышал, что пара офицеров полиции пыталась собрать людей не то для боя, не то для герильи, но выглядело всё откровенно жалобно. Старый мир пал, за истёкшие полгода они успели это осознать.

Начался мир новый.

В общем, у них ещё вышло не так плохо, ну или скажем, не так катастрофически плохо. Сонная, провинциальная Марсала мало заинтересовала «новых людей», мрачную гвардию в застёгнутых под самую шею галабиях. Большинство покинуло её, направляясь на север – он слышал, как погибал старый Палермо под пятой новой Мадины, как топорщились минареты над Катанией и Агридженто.

А здесь их осталось не так много, в основном, тех, у кого и не было высоких претензий. Либо те, кто приехал раньше, но переметнулся на другую сторону, как вот та же Таонга. Впрочем, Таонга хотя бы чёрная, но как назвать, когда коренной сицилиец начинает падать на колени, и задницей кверху прославлять черномазого африканского пророка, когда он…

– День добрый, Стефано! – второй раз за день выклик оторвал мужчину от мыслей, и он поднял голову. Ну как же, Бартоломе.

– Привет, старик! – ответил он и не без удовлетворения заметил, как тот сморщился. – Я и не ожидал тебя увидеть здесь в такую рань. Муниципия31 ещё как? Закрыта?

Бартоломе, перед тем как ответить, поскрёб ногтем большого пальца бородку. Сколько они уже не виделись? Месяца три? Вроде не так много, но Стефано казалось, что Бартоломе успел ещё немного постареть. На полголовы ниже, чем Стефано, он в молодости, наверное, был крепким и статным мужчиной, но сейчас порядком располнел. Круглый животик раздувал рубашку дозволенного светского покроя, седая клиновидная бородёнка скрывала дополнительную линию подбородка. Наверное, некогда Бартоломе выглядел мужественно, но сейчас она только придавала ему сходство с Babbo Natale. Его шевелюра, которую Стефано ещё помнил по юности чёрной, побелела и отступила морем во время отлива, обнажив блестящую лысину. Набрякшие веки лишь оттеняли болезненную слезливость глаз. Да, никто из нас не молодеет. Неудивительно, что Бартоломе коробит, когда его называют стариком. Тем больше причин называть его именно так.

– Фаик ещё не пришёл, – сказал он так солидно, словно отмеривал слова в аптеке. Бартоломе всегда так говорил. – Секретари на месте, но дел особо нет. Вышел вот свежим воздухом подышать.

– Выпьешь со мной эспрессо? – спросил Стефано. – Я, правда, уже пил, но могу и…

Бартоломе скорбно покачал головой.

– Не пью сейчас крепкий кофе. Доктор запретил.

«Лучше б он тебе жрать запретил», – подумал Стефано, с внезапной неприязнью окинув взглядом его круглое брюшко, и вспомнил, что недавно думал что-то похожее про Таонгу. Желчным становится, неужели старость?

Но вслух сказал:

– Можно и чай. У Родольфо делают и чай, для новых.

Слово «новых» упало с языка, и между двумя мужчинами повисла тишина, словно кто-то отпустил неприличную шутку там, где этого не ожидалось.

Бартоломе, казалось, некоторое время раздумывал, потом покачал яйцеобразной головой.

– Нет, дождусь Фаика, – сказал он, – он вчера говорил, что сегодня будет важное дело.

Стефано пожал плечами, а потом вдруг сказал:

– Коррадо получил ещё один диск от… друга. Говорит, там, на Большой земле, что-то… что-то странное.

Лицо Бартоломе пошло морщинами.

– Я не слышал этого, – сказал он уныло, – ты же знаешь, что мы… Должны бороться с муташарридами и следить, чтобы…

– Чтобы все было по фикху, – прервал его Стефано, – прекрати, а? Хоть ты прекрати. Или ты не из старых людей? Или мы не помним Марсалу до того, как мир рухнул? Или мы не ждали с тобой спасения, не ждали, что…

– Нечего ждать, Стефано, – Бартоломе опять покачал головой и вдруг показался очень старым, – я знаю, откуда ты берёшь диски. Да и все остальные это знают. Только не говорят, что мир по другую сторону, Большая Земля… она уже совсем не та, что была когда-то. Они не хотят видеть там нас, тех, кто остались по эту сторону, а сами… знаешь, я видел записи и… лучше буду жить здесь.

– Здесь?!? – Стефано вскинул голову, как боевой петух. – Где мы доедаем объедки за нашим прежним столом? Где эти поганцы в хламидах говорят нам, что нужно есть, что пить, смотреть и читать, и даже как подмывать задницу? Ты и правда так обабился за эти годы, Бартоломе? Может, и лишнее себе между ног урезал, чтоб быть похожим на…

Он поперхнулся, увидев, что Бартоломе смотрит на него взглядом, полным бесконечной усталости и безнадёжности.

– Здесь, Стефано, – тихо сказал он, – знаешь… Адриана собирается замуж. Давно пора. Она нашла себе хорошего парня, держит чайную. Из наших. Они будут венчаться, по-старому. И семьёй будут хорошей, по-старому. А много ли таких осталось на Большой земле?

Он печально покачал головой. И так же тихо продолжил:

– Я не понимаю. Этих, – он качнул головой в сторону, туда, где за кремовой стеной трёхэтажного дома с витыми балкончиками торчал минарет, над которым развевалось знамя Махди, – я могу понять. У них есть вера. Они хотят жить по ней. Они хотят строить мир по ней и даже согласны признать, что у нас есть своя. Но что осталось там? На Большой земле? Мужчины больше не хотят быть мужчинами, женщины – женщинами, они говорят, что детей можно выращивать в инкубаторах, словно кур, они пьют какую-то гадость и предаются… я даже не знаю, как это назвать. Там всё стало совсем иначе после войны. И я бы уже не смог там жить. И дочь говорит, что не смогла бы, она тоже… тоже смотрела диски с той Большое земли.

Долго ещё слова Бартоломе звучали у него в ушах. Большая Земля. Старый Мир. Рим, где он однажды был ещё ребёнком, Неаполь, откуда приехала на Остров его покойная жена. Флоренция, Марсель, Париж. Старый мир, которого больше нет. Который остался только в книгах. Где их – осколки прежнего мира – уже не рады видеть, ведь иначе не запирали бы так границы.

Что ж, раз так, значит нужно заказать ещё книги… и позвонить-таки Салаху.