Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

К 100-летию со дня рождения Ж. А. Коваля вышли две биографические книги – его аспиранта А. П. Жукова[55] и коллег по работе А. В. Беспалова и Г. М. Семёнова.[56] Книги содержат и личные впечатления от общения с учителем и коллегой, и осмысление этих впечатлений в контексте времени. Естественно, что наиболее информативны в этих книгах материалы, связанные с работой Ж. А. Коваля в качестве преподавателя МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Моя книга «Два выбора…» посвящена двум эпизодам биографии Ж. А. Коваля – его приходу в разведку и перипетиям его признания как ветерана разведки.[57]

Предлагаемая в настоящей книге реконструкция биографии и личных качеств Жоржа Абрамовича основана на другом жизненном опыте и другой документальной базе. Надеюсь, что сравнение массивов фактологической и морально-оценочной информации во всех этих источниках даст будущему историку возможность увидеть личность Жоржа Абрамовича более объёмно.

Есть у этой книги и ещё одна особенность. Механизм протекания исторического процесса и, конкретно, событий жизни Ж. А. Коваля, осмыслен с позиций эвереттического мировоззрения. Оно базируется на естественнонаучном фундаменте многоми́ровой интерпретации квантовой механики Х. Эверетта.

Прилагательное «эвереттический» будет часто встречаться на страницах этой книги. Оно образовано от фамилии американского физика Хью Эверетта, автора первой научно обоснованной трактовки физического многомирия с позиций квантовой механики[58], этого стержня естественнонаучного объяснения действительности, в которой мы живём.

Наряду с теорией относительности Эйнштейна квантовая механика и обеспечила в XX веке осуществившуюся возможность создания атомного оружия, этого смертоносного для земной цивилизации демона, в укрощение которого внёс свой весомый вклад Ж. А. Коваль.

Среди многих поражающих воображение открытий квантовой механики, воплотившихся в чудеса современных технологий, есть одно, до недавних пор остававшееся «в тени» своих прагматичных собратьев. Вот как формулирует его самый известный физический гений начала XXI века Стивен Хокинг:

«Квантовая физика говорит нам, что независимо от того, насколько тщательным является наше наблюдение настоящего, (ненаблюдаемое) прошлое, как и будущее, неопределенно и существует только как спектр возможностей. Вселенная, согласно представлениям квантовой физики, не имеет единственного прошлого, или истории».[59]<пер. и выделение мои – Ю. Л.>

Акцентирую внимание читателя на мысли Хокинга о том, что согласно квантовой физике – самой фундаментальной составляющей естественно-научного мировоззрения – события Прошлого принципиально невозможно повторить (т. е. экспериментально проверить их бытийственность в тот или иной момент Прошлого). Иными словами, даже при осуществлении физического поворота стрелы времени (после создания «машины времени» любой конструкции) попасть в конкретные обстоятельства прошлых событий невозможно. Все обстоятельства прошлого вероятностны и потому все – бытийственны, но с разной достоверностью для каждого конкретного наблюдателя.

Недооценка этого фундаментального свойства мироздания происходит, вероятно, потому, что космологическое понятие Вселенной кажется далёким от «прозы жизни». Но стоит только осознать, что история человеческой цивилизации на любом иерархическом уровне её рассмотрения (историческая эпоха, история страны, нации и каждого конкретного человека) является частью истории Вселенной, это физическое свойство нашего мира обретает глубочайший гуманитарный смысл.

Ведь среди ветвей гуманитарного познания одной из наиболее важных является История. Эвереттическое мировоззрение включило в рассмотрение картины миров действительностей такие их качества, как сознание и разум наблюдателя. Тем самым в «физической картине» обрели равноправие и естественнонаучные и гуманитарные аспекты Бытия.

Разумеется, такое качественное расширение свойств предмета исторического познания требует от историков выработки качественно новой методологии работы. Теперь для историка становится важным умение выявить проявления эвереттичности в ходе исторического процесса. Процесс формирования новой методологии и её освоения историками не может быть быстрым – мы находимся в самом начале этого пути.

Это с очевидностью демонстрируют публикации в современных СМИ на темы, связанные с анализом отечественной истории. Всё чаще в ходе дискуссий возникает тема альтернативности исторических путей. Правда, альтернативность пока понимается как ментальная, а не физическая, но это важный этап накопления методического опыта работы с альтернативностями как таковыми:

«С завидной регулярностью в российской прессе возобновляются дискуссии о том, в какой момент своего развития СССР или постсоветская Россия «свернули не туда» и почему мы оказались там, где оказались. Такие дискуссии и правда важны, потому что ошибочные оценки возможных альтернатив прошлого – прямой путь к ошибочному выбору альтернатив в будущем».[60]

Тем более важно сделать первые шаги. Демонстрация фундаментальности эвереттического подхода к осознанию исторической картины и является одной из важнейших задач, которые обсуждаются в настоящей книге.

Памятуя о том, что, как говаривал К. Прутков, «многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий»,[61] для более подробного знакомства с эвереттической трактовкой исторического процесса можно рекомендовать статьи и монографии патриарха применения эвереттики к описанию социальных исторических процессов профессора А. К. Гуца – прежде всего, его монографию «Многовариантная история России»[62] – и монографии Ю. А. Лебедева «Многоликое мироздание. Эвереттическая прагматика»[63], «Эвереттическая конкретика: научные дневники, заметки, соображения»[64] и «Феномен Клио в альтерверсе…».[65]

Для «чистых гуманитариев» и тех читателей, которые склонны начинать знакомство с незнакомым предметом с чтения заслуженных авторитетов в рассматриваемой области, можно рекомендовать большую обзорную статью Ниала Фергюсона «Виртуальная история». Эта статья посвящена рассмотрению истории принципа каузальности в истории с античных времён до наших дней и предваряет большой сборник статей авторитетных историков по «виртуальной истории».[66]

Сам Ниал Фергюсон (Niall Ferguson) – британский историк, писатель и журналист, профессор истории в Гарвардском университете и старший научный сотрудник Оксфордского университета, Гуверовского института и Стэнфордского университета, вошедший в 2000 году в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «Time».[67] Его работа является обоснованием метода «виртуальной истории» и, по сути, подводит читателя к открытой двери в мир эвереттики. Правда, «на пути к «хаотической» теории прошлого» он останавливается в полушаге от этой двери, но это не должно помешать чуть более смелому, чем он сам, читателю сделать последний шаг и свободно попасть в эвереттический мир.[68]

Важно отметить, что фактически «виртуальная история» в изложении авторитетных английских историков является «младенческой формой» эвереттической истории. Авторы полагают, что они играют в увлекательную интеллектуальную игру, и не осознают, что это игра с физическими действительностями, данными им в ментальном восприятии.

Главными постулатами метода эвереттической истории, принятыми в настоящей книге, являются следующие утверждения:

1. Действительны все события, совместимые с физическими законами мироздания, но в различных ветвях древа воплотившихся возможностей результатов событий.[69]

На классической латыни это звучит так: «Quae quidem omnia non possunt physice» – «Действительно всё то, что не запрещено физически». Любопытно, что этот принцип вот уже более 2000 лет исповедует и христианство. В Нагорной проповеди сказано:

«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».[70]

Конечно, в Нагорной проповеди речь идёт об императивах морали, но сегодня становится всё более ясно, что мораль – это не только гуманитарная, но и физическая категория.[71] Так что главный постулат эвереттики знали давно, но только после Эверетта его начали осознавать.

2. Исторический процесс не линеен, он ветвится как в прошлое, так и в будущее. При этом, кроме связных ветвей образуются и их обломки – цепочки «нелогичных событий». Поэтому конкретная картина Истории не может быть однозначной, она всегда индивидуальна для каждого её наблюдателя.

Ощущение «хаотичности» истории и связь её «кипящих» причин с переживаемой человеком действительностью чутко улавливали гуманитарные резонаторы познания – поэты – задолго до вербализации этого ощущения на языке квантовой механики микромира. Так, ещё в 1867 году один из наиболее проницательных русских поэтов – А. К. Толстой – написал:

Средь треволнения событий,

Отдельных жизней сплетены

Всечасно рвущиеся нити,

И, кто бессмертье хочет пить

Из мимолетного фиала,

Тот микрокосма изучить

Спеши кипящие начала![72]

Поразительным в этих строках является не только прозрение «нитевидности» и «ветвистости» исторического процесса, но и осознанное только сегодня углубление смысла понятия микрокосма, в нашем теперешним понимании относящееся не только к человеку, но и к более глубинным иерархическим структурам Бытия.

3. То, что рассматривается в качестве «объективной истории», является интерференцией исторических картин, складывающихся в сознании отдельных наблюдателей.

Напомню читателю, что интерференция – это взаимодействие. В эвереттике такое взаимодействие приводит к совместным состояниям, называемым склейками. Интерференция исторических процессов порождает ту картину действительности, которую видит конкретный наблюдатель. Чем больше возможных исторических реальностей учитывает наблюдатель, тем точнее картина интерференции соответствует действительности этого наблюдателя.

Точнее говоря, чем больше исторических реальностей, участвующих в интерференции, осознаёт наблюдатель, тем ближе его интерпретация наблюдаемой картины к «истинной» действительности.

Из этого следует, что «правильная» эвереттическая трактовка истории должна включать в себя описание как можно большего множества «параллельных путей» её протекания. Это справедливо отметил один из моих самых эрудированных корреспондентов, ознакомившись с черновиком одной из глав. Он написал:

«Вы изложили одну базовую версию, а ведь можно было бы (и мне кажется, материал у Вас к тому есть) изложить и пучок версий, дать какие-то ветвления и почти наверняка даже пересечения, и это стало бы гораздо ценнее не только в собственно историческом отношении, но и в эвереттическом тоже… Может быть, это даже надо не столько писать, сколько рисовать… вроде фейнмановских интегралов по путям, возможные линии взаимосвязей… Естественно, разноцветные, альтернативные, эвереттические!».[73]

Я согласен с таким подходом, но в полной мере он не может быть реализован в рамках книги. Для его осуществления нужно создавать большую эвереттическую энциклопедию. А это – дело будущего для большого коллектива историков.

«Пучок версий», о котором говорит мой корреспондент, в эвереттике носит название «альтерверс». Этот термин введён в научный обиход академиком Н. С. Кардашёвым с соавторами.[74]

Альтерверс – это понятие, характеризующее структуру Бытия всякой мыслимой сущности, порождаемой многозначностью (ветвлением) результатов исхода всякого события с участием наблюдателя. В области Истории в качестве сущностей рассматриваются личности, коллективы, сообщества, государства, эпохи.

Иными словами, применительно к судьбе отдельного человека альтерверс – это совокупность всех возможных совместных состояний личности и физического мира, в котором она существует.

Поскольку в Истории действует стрела времени, направленная из Прошлого в Будущее, то модельным образом альтерверса является «древо» ветвящихся в каждой «точке причины» цепочек следствий (ветвей), порождённых этой причиной.

И если «классическая история» говорит, что в такой-то ситуации могло произойти то-то и то-то, но произошло именно это, то эвереттическая история утверждает, что в этой ситуации произошло и то-то, и то-то, но в различных физических действительностях и с ментально разными наблюдателями, имеющими общую память до момента, разделившего их присутствие в разных ветвлениях альтерверса.

Все ветви древа эвереттических ветвлений столь же реальны, как реальны ветви древесной кроны, материализующие потенции роста.

И неважно где – в Москве:[75]

00.04. Крона ветвлений в Москве…[76]

Или в Нью-Йорке:

00.05. Крона ветвлений в Нью-Йорке…[77]

Совокупность наблюдателей с общими «корнями памяти» составляет мультивидуум данной исторической личности.

Приступая к изучению биографии какой-либо исторической личности, мы своим вниманием активизируем избранные точки мультивидуума, и, тем самым, «оживляем» движение по одному из множества существующих путей ветвления:

00.06. Ветвления кроны.[78]

Ни один из возможных путей движения по этой структуре не лучше и не хуже других. Как из генетически одинаковых жёлудей вырастает дубовая роща, каждое дерево которой неповторимо по своему облику, так и один и тот же мультивидуум выявляется в нашем восприятии разными биографиями одной и той же личности.

И в настоящей работе я и попытался построить одно из «древес альтерверса» личности Ж. А. Коваля.

Эвереттичность авторского подхода не должна пугать ни «обычного читателя», ни «продвинутого читателя-гуманитария».

Во-первых, потому, что такая мировоззренческая позиция автора для понимания смысла текста не требует от читателя знакомства с физическими основами квантовой механики и никак не влияет на достоверность изложенных фактов и опубликованных документов,[79] а во-вторых, нисколько не мешает читателю иметь свою точку зрения на значимость и взаимосвязь описанных событий и авторских суждений о них.

Всякое авторское утверждение о том, что нечто «было», основанное на эвереттическом понимании истории, скептический читатель может воспринимать в иной модальности – «могло быть».

Правда, по поводу модальности хочется заметить, что самым знаменитым предвосхищением метода эвереттической истории является приписываемое Сталину изречение: «История не знает сослагательного наклонения».

История происхождения этого афоризма такова.

«Считается, что это сказал Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом. Впрочем, в тексте этой беседы ничего такого нет. Более достоверный вариант – высказывание Карла Хампе (Karl Hampe) (1869–1936), гейдельбергского профессора: "Die Geschichte kennt kein Wenn"[80] – "История не знает слова "Если""; эти его слова были записаны Голо Манном».[81]

Приписывание этого высказывания Сталину, вероятно, основано на интерпретации следующего фрагмента текста беседы Сталина с Э. Людвигом:

«…люди делают историю не так, как им подсказывает какая-нибудь фантазия, не так, каким придет в голову. Каждое новое поколение встречается с определенными условиями, уже имевшимися в готовом виде в момент, когда это поколение народилось».[82]

Почему-то считается, что это высказывание «запрещает» многовариантность прошлого. Но прямое значение оборота «не знает сослагательного наклонения» прямо противоположно по своему смыслу и состоит в том, что в истории и вправду нет никаких «если бы», поскольку всё исторически возможное было исторически действительным.

Это интуитивно ощущают те прозорливые историки, взгляд которых на предмет их работы не зашорен корпоративными догмами. Так, Марк Солонин, открывший поразительные аспекты исторической картины начала Великой Отечественной войны, утверждает:

«Я очень люблю сослагательное наклонение в истории. Пользуясь случаем, я скажу, что история, в отличие от хронологических таблиц, как раз-таки и строится на сослагательном наклонении…».[83]

Очень зорко подметил формальную связь представления об эвереттичности истории с гегелевской диалектикой проф. Г. Г. Каграманов в своём выступлении на презентации в МГУ первого издания этой книги.[84]

Но, несмотря на внешнее сходство основного эвереттического постулата о бытийности исторического процесса со знаменитым тезисом Гегеля

«Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно»[85],

следует понимать, что гегелевская формула относится к области философии права и связана с обсуждением идеи Платона о республике, тогда как эвереттическая формулировка является фундаментальным принципом онтологии всякого бытия в универсе.

Принципиальное различие смыслов гегелевского и эвереттического подходов ясно видно из такого комментария самого Гегеля к своему тезису:

«…человек, обладающий хотя бы обыденным чувством языка, не согласится с тем, что случайное существование заслуживает громкого названия действительного; случайное есть существование, обладающее не большей ценностью, чем возможное, которое одинаково могло бы и быть и не быть».[86]

В эвереттике же, как сказано выше, подчёркивается, что «если «классическая история» говорит, что в такой-то ситуации могло произойти то-то и то-то, но произошло именно это, то эвереттическая история утверждает, что в этой ситуации произошло и то-то, и то-то, но в различных физических действительностях и с ментально разными наблюдателями».

Очень точно сформулировал это П. Амнуэль в своём комментарии к высказыванию Сталина: «Сталин наверняка это говорил в какой-то (вероятно, во многих) ветви. В нашей, может, и не говорил (хотя и это недоказуемо). Сослагательного наклонения у истории действительно нет, да и быть не должно с точки зрения эвереттики, поскольку в истории есть всё. И если уж использовать это изречение (кому бы его ни приписывали), следует говорить, что сослагательного наклонения нет в конкретно выбранном прошлом из множества прошлых. Использование сослагательного наклонения в данной исторической ветви всего лишь выводит историю в другую ветвь, и только».[87]

А скептицизм в отношении «субъективизма» эвереттического метода сам порождает скепсис по отношению к себе. Так, один из крупнейших философов XX века, Мартин Хайдеггер, предвосхищая эвереттическую трактовку Бытия, утверждал:

«В сущности историографии заключено, что она основана на субъект-объектном отношении. Она объективна, поскольку субъективна, и, коль скоро она та, то также должна быть и этой; потому «противоречие» между «субъективной» и «объективной» историографией не имеет никакого смысла».[88]

Хотя, с точки зрения Хайдегерра, противоречия между субъективными и объективными трактовками Истории и не имеют смысла, на практике они существуют – История является одной из самых политизированных областей познания. И отделение «мух от котлет» в результатах исторических исследований непростая нравственная задача.

Попытку найти тонкие различия в сущности понятия «субъективность» в истории и историографии предпринял известный политолог Д. Орешкин:

«С советских времен у нас скудновато с терминологией. Все, что о прошлом, называется историей. Хотя пора бы разделить понятия. Собственно и с т о р и я (разрядка авт.) – объективная последовательность состоявшихся в прошлом событий. Лишь в этом смысле верна формула «история не знает сослагательного наклонения». Как последовательность фактов – конечно не знает. Но рядом стоит другое явление – история как наука. Чтобы избежать путаницы, ее можно было бы назвать и с т о р и о г р а ф и е й (разрядка авт.) (описание истории). Тоже не идеально, но все-таки понятней. Это уже сфера интерпретации, объяснений и выстраивания причинно-следственных связей. Здесь как раз без дискуссий (и, следовательно, без сослагательного наклонения) не обойтись.»[89]

Несомненное изящество этой попытки, состоящее в различении понятий истории и историографии, с точки зрения эвереттического подхода – увы! – оказывается сущностно несостоятельным, поскольку единственная история как «объективная последовательность состоявшихся в прошлом событий» существует в единственном экземпляре в голове у каждого из множества историков, берущихся её описать. Последовательность событий, их причинно-следственная связь, определяется субъектом-историком при составлении историографии.

В связи с этим читатель должен понимать, что, как бы ни относился он к мировоззренческой позиции автора, у него в руках оригинальная биографическая книга о Жорже Абрамовиче Ковале и его семье. Она основана как на строгих документальных свидетельствах, так и на эмоционально окрашенных личных воспоминаниях о нашем общении в стране, которую мы оба считали своей.

При этом особенности авторской мировоззренческой позиции дают возможность читателю ознакомиться с такими фактами и свидетельствами, которые в рамках традиционного линейного восприятия истории, как правило, просто не попадают в поле публичного обсуждения, будучи отвергнутыми либо бритвой Оккама, либо принципом «исключения третьего», либо вполне понятной самоцензурой профессиональных историков – кто же хочет, в глазах коллег и публики, попасть в «клуб Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена», т. е. в компанию выдумщиков? Ведь барон, например, рассказывая в геттингентском трактире о необыкновенных событиях своей жизни в России, среди прочего утверждал, что

«в 1744 году он командовал почётным караулом, встречавшим в Риге невесту цесаревича – принцессу Софию-Фридерику Ангальт-Цербстскую (будущую императрицу Екатерину II)»?[90]

Но никаких документальных подтверждений этого факта барон не представил. Можно ли верить ему в этом случае, если в другой раз он утверждал, что смог сам себя вытащить за волосы из болота?

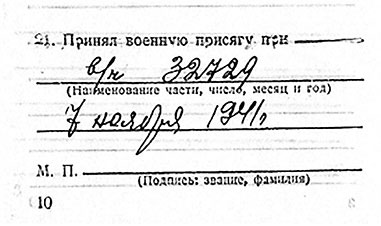

Вовсе не подавая заявления в этот клуб, иногда я буду ссылаться в этой книге на не менее необыкновенные события. Например, на событие принятия Ж. А. Ковалем военной присяги 7 ноября 1941 года.

Дотошный историк возмущённо отвергнет такую возможность, ведь Жорж Абрамович в это время по линии военной разведки находился на нелегальном положении в США! А в нелегальную командировку ГРУ просто не могло выпустить ещё не присягнувшего призывника, да ещё потом специально «к празднику Октября» посылать своего представителя для получения автографа призывника под текстом Присяги!

Один из искушённых в литературных сюжетах читателей, который узнал от меня об этом факте, так сформулировал своё представление о развитии событий в этой веточке альтерверса:

«Игривое воображение так и рисует нервничающего и оглядывающегося военкома-инкогнито в необсидевшемся ещё по плечу американском пиджаке, и супротив него Коваля в каком-то конспиративном месте, подписывающего листок присяги…».[91]

Но, в отличие от барона Мюнхгаузена, я свои необыкновенные утверждения буду подкреплять ссылками на достоверные документы. В данном случае – на военный билет:

00.07. Фрагмент записи в военном билете Ж. А. Коваля.[92]

Правда, эта запись в документе анонимна, она не подкреплена ни подписью, ни званием лица, ответственного за достоверность записи, да и положенной по статусу события печати нет, так что всякий современный (и будущий!) историк может усомниться в действительности описанного события, но…

Это всё-таки подлинный официальный документ, выданный от лица советского государства Ж. А. Ковалю 6 июля 1949 года Ленинским (г. Москва) районным военным комиссариатом. А таким документам в советской стране верили безоговорочно.

В силу того, что первое представление разведчика Дельмара «внешнему миру» произошло через специальный отдел ГРУ, явно сотрудничающий с «клубом Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена», в круг описания личности Жоржа Абрамовича иногда втягиваются факты и события из весьма отдалённых и специфических ветвей его альтерверса.

И мне доводилось слышать «мюнхгаузенские» подробности его работы как разведчика от весьма солидных и авторитетных собеседников. Геннадий Алексеевич Ягодин,[93] например, рассказал мне о том, что

«якобы Жорж Абрамович добыл образцы плутония, воспользовавшись насморком. Он принес с собой чистые носовые платки и, зная о хорошей сорбируемости плутония слизистой оболочкой, сморкался целый день, и сохранил все грязные платки. А уж потом «здесь» из них извлекли образцы плутония, сорбировавшиеся на слизистой рото-носовой полости простуженного Жоржа!».[94]

Кроме возможности привлечения дополнительного материала, эвереттический взгляд на Историю позволяет автору дать читателю некий контур, абрис древа судьбы своего героя и его ближайшего окружения, один из множества возможных, и в этом смысле достоверный! Так же достоверны будут и другие контуры, воссозданные другими историками. Каждое новое исследование – это новое сечение многомерного альтерверса героя новой «авторской плоскостью».

По этому абрису, как по детской картинке-раскраске, заинтересованный читатель на основе своего жизненного и профессионального опыта прорисовывает детали, игнорируя «сухие ветки» авторского эскиза (то, что кажется читателю несообразным в авторском исполнении) и раскрашивая своими эмоциональными красками те стволы и побеги, которые представляются ему наиболее значимыми.

Создать хороший рисунок по заданному автором контуру – сложная задача даже для профессионального историка. И задачей автора является дать такому читателю удобный для анализа материал.

Но перед «массовым читателем» я должен извиниться: по стилю книга – не мемуары, не беллетристика, а научная монография. Большое количество цитат и ссылок (некоторые из которых покажутся излишними образованному читателю) утяжеляют текст, а стремление к точности выражения мысли – утяжеляет язык.

Хотя хорошо известно, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»,[95] каждый автор исторического повествования – и я не исключение! – всё-таки пытается в меру своих сил гармонически сочетать «тягловую силу» своего произведения, сопрягая «железные факты» с «трепетным воображением».

И далеко не случайно, что эти слова А. С. Пушкин вложил в уста Мазепы, героя своей исторической поэмы.

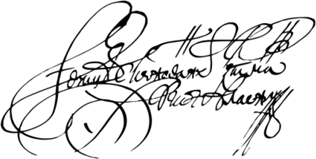

Я вижу в этом «эвереттический отблеск» на пушкинской концепции историографии. Личность Мазепы – яркий пример сложности и противоречивости исторической фигуры, которые даже зримо видны из его автографа:

00.08. Автограф Мазепы.[96]

Нужно понимать, что с эвереттической точки зрения простых людей нет, а в случаях, когда тот или иной исторический персонаж оказывается изображённым «простым парнем» или «обычной женщиной», автор изображения был или недостаточно внимателен при исследовании структуры альтерверса своего героя, или намеренно обрубил множество ветвей его судьбы.

И очень разными получаются картины истории, вытекающие из рассмотрения эвереттических ветвлений, порождаемых порой совсем «незначительными фактами».

Историческая картина атомного века, материализовавшаяся в «нашем мире» в, частности, и в результате работы Ж. А. Коваля как разведчика, сложилась

«13 июля 1938 года, в момент, когда Лиза Мейтнер, как кошка Шредингера, выпрыгнула живой и невредимой из открывшейся на секунду щелки в ящике нацистской Германии. В этот миг вероятностные миры, в одном из которых наша планета была разорена дотла обычной войной, и другой, в котором планета находится во власти Тысячелетнего Атомного Рейха, перестали существовать.

Реальность стала единственной и двинулась по тому пути, который мы знаем, – к «ядерному сдерживанию», «холодной войне» и «биполярному миру» – периоду самого длинного глобального мира в истории».[97]

Так считает историк Юрий Аммосов.

А что произошло в других ветвях альтерверса, где разведчик Коваль не попал в Манхэттенский проект потому, что в этих ветвях такого проекта просто не было? Вот какие картины возникли в воображении этого историка:

«Был ли возможен другой мир? Предположим себе мир, в котором Лиза Мейтнер была бы арестована на границе и сгинула в застенках гестапо или печах Аушвица. В этом случае Отто Хан так бы и остался один на один с загадочным барием и, скорее всего, решил бы, что ошибся. Статьи бы не было, и прошло бы еще несколько лет, прежде чем другой ученый – Ферми, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри или еще кто-то – наконец постепенно разобрались бы, что происходит. Но к этому времени уже наступил бы 1945 год, в котором бы не было ядерной бомбы, удержавшей бывших союзников от атаки друг на друга – по крайней мере, в Британии еще весной 1945 года был разработан план операции «Немыслимое» (Operation Unthinkable) на этот случай. В конце 1945 года бывшие союзники сражались бы друг с другом, разорив дотла и Европу, и свои экономики. За этим бы последовали десятилетия скудости и нищеты, не было бы ни зажиточных 1950-х, ни бунтарских 1960-х… не было бы того мира, который мы знаем.

А что, если бы Гитлер решил отказаться от оголтелого антисемитизма – были же союзники-японцы объявлены «арийцами Востока». Пропаганда Геббельса справлялась и не с такими задачами! Предположим, что Гитлер объявил бы в 1933 году, что немецкие евреи не семиты, а такие же арийцы, лишь волею судьбы некогда силой обращенные в иудаизм, и обратился к физикам Германии с призывом объединить усилия в общем «гляйхшальтунг», поставив лучшие умы Германии на борьбу с «англосаксонским либерализмом» и «славяноазиатскими коммунистами». В этом случае атомная бомба могла бы появиться в 1943 году и первыми целями ядерной бомбардировки стали бы не Хиросима и Нагасаки, а Лондон и Москва – куда бомбу доставили бы ракеты ФАУ-2 Вернера фон Брауна. Ведь ни у США, ни у СССР не было других средств доставки бомбы, кроме самолетов: еще одна странная прихоть судьбы оказалась в том, что все конструкторы ракет как на подбор оказались «арийцами». И нацистская Германия, владеющая секретом атомной бомбы, стала бы единственной сверхдержавой, держащей весь мир в своем железном кулаке».[98]

Эвереттический взгляд на историю привёл к тому, что предлагаемая Вам книга приобрела особую архитектуру.

Она не описывает последовательно цепочку жизненных событий её героя. Главы книги, внешне соотнесённые с хронологией, оказываются своеобразными кластерами, состоящими из отдельных нитей судьбы в каждом из них. Построение логических связей между этими нитями и нахождение их «точек склейки» – дело читателя, его жизненного опыта и интуиции.

Однако, при всём разнообразии логических сетей, построенных читателями, результаты таких построений совпадут в том, что описанная в них цепочка событий судьбы героя этой книги – это невероятно удачливая тропинка по минному полю Истории.

Впрочем, то же самое можно сказать и о каждом из нас, если заменить «Историю» на «жизненные обстоятельства».