Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Тихоокеанский вариант

Второй результат распада предотъездной исторической суперпозиции состоял в следующем.

Первоисточником информации о том, что Ковали плыли по Тихому океану на пароходе «Левитан» является, конечно, В. Лота:

«Путешествие – скорее всего, через Тихий океан – они совершили на пароходе «Левитан»».[410]

Правда, Владимир Иванович, как мы видим, проявляет осторожность, у него эта версия не является окончательной (с оговоркой «скорее всего»).

Я попытался проследить историю «парохода «Левитан»» с тем, чтобы установить маршруты его плавания в 1932 году. Но сделать этого не удалось! Поиск прервался на первом же шаге – никакого парохода «Левитан» в «Списке судов СССР»[411] не обнаружилось. А список этот весьма подробный. Он содержит сведения о десяти с половиной тысячах (точнее, 10562) кораблей всех видов и классов.

Откуда же взялось это красивое название? По каким «конспиративным причинам» В. Лота решил отправить Ковалей из Америки по Тихому океану, почему он придумал для этого путешествия «художественный» пароход с привлекательным и естественным для советской ментальности именем «Левитан»?

Что касается собственно «тихоокеанского маршрута», то таковой, как мы видели из записки Далькомзета, действительно рассматривался, но для «организованной эмиграции» из США использовался редко.

Известен единичный случай самостоятельного прибытия «идейных энтузиастов» из США в ЕАО через Владивосток семьи Маклер. Он выявлен Н. Бородулиным (Н.Б.) в его интервью с Рут Маклер (Р.М.),[412] маленькой девочкой, приехавшей в коммуну Икор вместе с семьёй и впоследствии вернувшейся в США.

Выехала семья Маклер (муж, жена и трое детей) из Санта-Моники (Калифорния) на японском грузовом пароходе в Иокогаму. Потом через Токио, где самостоятельно получила советскую визу, с помощью компании «Saka Shosan Kaisha» из порта Суруга добралась до Владивостока. Интервью взято в Нью-Йорке в конце 90-х годов прошлого века:

Р.М.…когда мы приехали во Владивосток, нас не ждали, никто не знал, что мы приедем,

Н. Б. Действительно! Ведь это был самостоятельный добровольный приезд.

Р. М. Ну да, мы сели и поехали!

Н. Б. Без всяких бумаг…

Р. М. Без бумаг, без всяких связей, не зная никого, ничего. Ну, так или иначе, когда мы приехали, ответственный человек, которого мы нашли, конечно, был ошеломлен. Абсолютно удивлен. Потрясенный, он не знал, что делать, у него никогда не было случая прибытия семьи или просто кого-то еще таким образом.

Н. Б. Это было в 1931 году?

Р. М. Да, в 1931, примерно в августе.

Н. Б. Возможно, вы были первыми иностранцами в Биробиджане.

Р. М. Ну, одними из первых… Да, мы были, наверное, первой иностранной семьей, приехавшей во Владивосток.[413]

Можно понять смятение чувств «ответственного человека» в 1931 году, когда во Владивостоке ему на голову сваливается семья американского еврея-плотника, желавшего обустраивать «землю обетованную» в ЕАО! (Отметим, что, судя по профессии, позже, когда в следующем году в Икор приехала семья Ковалей, он обязательно должен был свести тесное знакомство с коллегой по «United Brotherhood of Carpenters and Joiner of America» – плотником Абрамом Ковалем).

Кто такие, зачем едут, почему им дали визу в Токио? Конечно, «ответственный человек» из аппарата НКВД во Владивостоке срочно связался с Москвой, а, получив ответ, что это не шпионы, срочно отправил Маклеров в Биробиджан и был доволен тем, что в центральном аппарате НКВД этот случай также был признан экстраординарным, и на него не возложили обязанности организовывать службу контроля эмигрантов во Владивостоке.

Из ЕАО также сообщили в Москву о прибытии этой группы, но, в отличие от сотрудников НКВД Владивостока, сочли это хорошей инициативой.[414]

В Московском КОМЗЕТе поддержали эту инициативу. Свидетельство тому – отправка нескольких организованных групп иммигрантов летом 1932 г. из Лос-Анжелеса во Владивосток. Вот что вспоминает об этом Давид Эдберг, ребёнком участвовавший в одной из таких операций:

«Летом 1932 года вместе с дюжиной других семей <вероятно, среди них была и семья Л. Погребицкого – Ю. Л.> – второй группой добровольцев мои родители Яков и Рохел, а также я и два моих брата сели на корабль, который повез нас через Иокогаму. Мне тогда было 13 лет и я хорошо запомнил, что мы пересекали Японию на корабле, а затем пересели на поезд и прибыли в морской порт в Японском море под названием Цуруоко. Оттуда на небольшом грузовом судне мы отправились в г. Владивосток. Затем во Владивостоке мы перевели вновь с судна на поезд и по Транссибирской магистрали направились в Хабаровск, после чего, пересев на баржу, мы прибыли в Биробиджан, в «ИКОР-Соцгородок»».[415]

Но в НКВД быстро поняли, что контролировать владивостокский маршрут и фильтровать поток прибывающих по нему иммигрантов весьма сложно, и, в конечном счёте, Москва этот маршрут не утвердила…

А «придумка» В. Лоты относительно тихоокеанского маршрута Ковалей может иметь смысл, состоящий в том, чтобы отвлечь внимание читателей-историков от анализа возможности и следствий встречи Абрама (и Жоржа) с представителями центральных аппаратов НКВД и ГРУ в Москве в 1932 году. Тем самым, В. Лота укрепляет свою версию «случайной» вербовки Жоржа в 1939 году.

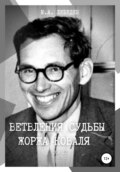

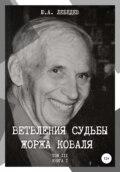

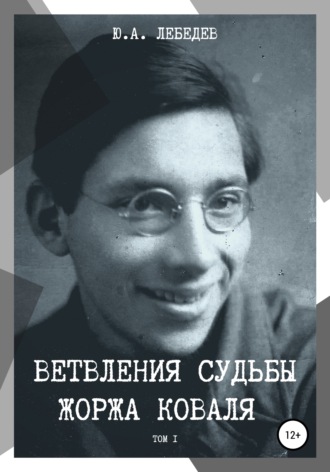

Название же парохода возникло, вероятно, из-за ошибки перевода подписи под фотографией, теперь хорошо известной историкам операции Дельмар. Сам В. Лота рассказывает о ней в своей книге «Ключи от ада» так:

«…в одном из номеров уже упоминавшегося журнала «Найлебен» общества «ИКОР» была опубликована фотография семьи Ковалей, прибывших в Биробиджан. На переднем плане в центре этой фотографии был запечатлен Жорж Абрамович, прибывший из США в Россию в 1932 году».[416]

Из этой цитаты следует, что В. Лота знакомился с журналами общества «ИКОР», но не очень внимательно.

Дело в том, что официальный орган «Икора» за время своего существования менял и название и формат. С апреля 1925 года по 1935 год он выходил под название «Икор», а с мая 1935 по март/апрель1950 стал называться «Найлебен – Нью Лайф» («Nailebn-New Life»), и в нём появляется вставка на английском.[417]

Материалы о семье Ковалей печатали оба варианта журнала, но указанная в книге Лоты фотография была опубликована не в «Найлебен», а в журнале «ИКОР»:

02.34. Страница из журнала ИКОР, июль 1932[418]

Подпись под этой фотографией гласит:

«Семья Коваль из Сиу-Сити (Айова), которая уплыла в Биробиджан на пароходе «Левиафан», чтобы там поселиться».[419]

Как видим, в цитате из книги В. Лоты ошибочна не только ссылка на журнал, но ошибочно и название парохода. «Левиафан» ошибочно переведен с идиш как «Левитан».

Забавно, что ошибся не только переводчик, но и автор журнала «ИКОР» – как было показано выше, из материалов того же номера журнала следует, что Ковали уплыли из Америки на пароходе «Мажестик» ☺.

Но, с эвереттической точки зрения, В. Лота заслуживает поощрения – он отыскал такое тоненькое волокно в ветвлениях судьбы Жоржа, которое совершенно неожиданно оказалось востребованным для построения «туристических» карт его альтерверса.

Тех карт, которые предназначены для «широкой публики» – интернет переполнен ссылками на то, что «в 1932 году на тихоокеанском побережье США семья Ковалей села на советский пароход «Левитан» и вскоре оказалась во Владивостоке».[420]

Фантастический вариант как пример фейковой новости

И, наконец, третий результат распада исторической суперпозиции.[421]

На одном из интернетовских форумов читаем сообщение некоего «Ветерана» из Тольятти:

«Вся семья прибыла на пароходе «Левиафан» во Владивосток, и затем на постоянное жительство в Биробиджан».[422]

Здесь упомянуто американское судно «Левиафан». Каким образом автор этого сообщения узнал о варианте плавания на «Левиафане» можно только гадать. Но очевидно, что в этой версии речь идёт об отплытии с восточного побережья, поскольку «Левиафан» (построен в Германии и первоначально назывался «Фатерлянд»), один из крупнейших океанских лайнеров, плавал под американским флагом и «пересекал Северную Атлантику с 1914 по 1934 год»[423].

Правда, как раз в это время «Левиафан» не ходил за океан, а служил «плавучим баром» – во времена «сухого закона» он с 1929 года совершал морские круизы за пределы территориальных вод США, в связи с чем имел разрешение предоставлять пассажирам алкогольные напитки в форме «лекарственного алкоголя» (“medicinal alcohol”).[424] А в 1932 году, в связи с кризисом и падением числа пассажиров, он вообще прекратил плавания и был временно поставлен на прикол в Нью-Йорке.[425]

Конечно, можно представить себе, что в каком-то тонюсеньком волоконце альтерверса именно в это сложное для судовладельцев время (резкое падение востребованности трансатлантических рейсов), ИКОР арендует «Левиафан» (с пассажировместимостью 3909 пассажиров![426]) и отправляет его, с Ковалями и группой переселенцев в составе нескольких десятков человек на борту, из Нью-Йорка в длинное и утомительное плавание через Панамский канал и Японию во Владивосток.

Однако, вряд ли эта «информационная пушинка» может быть сопоставлена по достоверности в нашем ветвлении альтерверса с первым вариантом распада «предотъездной суперпозиции».

С эвереттической точки зрения эта «пушинка» является примером «фейковой информации» – сообщения, которое «в принципе» не противоречит возможности быть действительностью, а, следовательно, и является действительностью в какой-то из ветвей альтерверса, но не в нашей, где воплотилась более вероятная возможность.

Что такое фейк с квантовомеханической точки зрения математически строго разъяснил А. К. Гуц (в его терминологии фейки – это «сны-миражи»). Вербальная формулировка выводов А. К. Гуца такова:

«…физических реальностей может быть много – это всё эвереттовские параллельные вселенные…, но одновременно существует множество потенциальных реальностей, так и не ставших актуальной физической реальностью. Это происходит потому, что действия индивидуальных сознаний не оказались скоррелированными. Иначе говоря, не все идеи-фантазии реализуются; многие из них остаются снами-миражами».[427]

Туман «фейковых снов» может сконденсироваться. Фейк становится историческим фактом в той ветви, где все заинтересованные наблюдатели досконально исполнили знаменитую инструкцию Шерлока Холмса:

«отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался».[428]

Если отбросить что-то более вероятное невозможно, фейк остаётся в нити альтерверса как слагаемое с вероятностью «околоноля». В данном случае «невесомую легковесность» версии об отплытии с восточного побережья на «Левиафане» с приходом во Владивосток установить довольно просто. Более вероятные ветви оставили явные следы, но в современном информационном пространстве порой возникает такая «фейковая пурга», подобная майской пурге тополиного пуха, что «фильтр Холмса» плотно забивается и истина «здесь-и-сейчас» растворяется в фейковом киселе.

К сожалению, таких «киселей» на кухнях современных СМИ варится всё больше:

«Компания «Медиалогия» исследовала российское медиапространство и выяснила, что в 2018 году освещение фейковых тем в средствах массовой информации увеличилось на 33 % по сравнению с 2017 годом. Так, число публикаций, посвящённых фейковым новостям, в 2018 году составило 20 923 сообщения, а в 2017 году их было «только» 15 781».[429]

Так что, плавая по молочным рекам свободы слова, нужно помнить об опасности быть высаженным на их кисельные берега ☺…

Глава 3. Колхоз

Энтузиазм неофита

Итак, после калейдоскопа путевых впечатлений от океанских просторов, огромного Гамбургского порта, от «московских прекрасных Площадей, переулков, мостов»,[430] среди которых, казалось, почти стёрлись из памяти пейзажи пыльной айовщины, молодой университетский студент-электротехник с социалистическими взглядами, американский безработный Жорж Коваль, летом 1932 года оказался в не менее пыльном Биробиджане, ставшим рабочим посёлком из селения «Тихонькое» всего год тому назад.

Первое впечатление было контрастным. В памяти невольно всплывали картины университетского городка в Айова-Сити:

03.01. Университет в Айова-Сити, 1927 г.[431]

А так выглядела главная улица Биробиджана в 1929 году:

03.02. Станция «Тихонькая», улица «Вокзальная».[432]

Но – и это тоже контраст! – американский безработный «Джорж Коваль» быстро обрёл искомое – нашёл работу в «стране еврейской Утопии». Он стал помощником механика в коммуне «Икор» в Биробиджанском районе Хабаровского округа:

03.03. Справка из Коммуны «ИКОР» о начале работы Жоржа Коваля 10 июля 1932 г.[433]

Следует обратить внимание на то, как быстро Жорж получил работу после приезда в СССР. Рассмотрим, где это могло случиться.

Если рассматривать путь семейства Ковалей со дня их отплытия на «Мажестике» из Нью-Йорка (22 июня) по стандартному маршруту Нью-Йорк-Шербур-Саутгемптон-Гамбург, то через 6 суток, 28 июня, они оказываются во французском Шербуре. Минимум ещё двое суток потребуется для перехода через Саутгемптон в Гамбург. В Гамбурге обязательно будет задержка для оформления документов для поездки в Россию, перегрузку багажа и т. п.

Если даже представить, что сочетание американской деловитости ИКОРа и немецкой точности в выполнении оговорённых процедур сработает идеально, ранее, чем через три дня после прибытия в Гамбург, т. е. 3 июля, «молниеносный отъезд» из Гамбурга в Москву представить себе невозможно. Двое суток пути по железной дороге. В Москве 5 июля. А в среду, 6 июля, во всех учреждениях выходной – шестой день шестидневки, введённой в 1931 году:

«6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца были общими выходными».[434]

Так что рассмотрение документов прибывших репатриантов в ОЗЕТе и НКВД и распределение их по местам укоренения могло начаться не ранее 7 июля. И, учитывая многочисленность группы, длилось, конечно, не один день.

Так что никак Жорж не мог приступить к выполнению обязанностей «пом. механика» в коммуне «ИКОР» 10 июля 1932 года. Ведь только поездом до Биробиджана из Москвы нужно было добираться не менее 6 дней. А в Биробиджане в это время было одно из сильнейших за многие годы наводнений.

Вот что говорят об этом документы и воспоминания:

«15 июня 1932 года на заседании Бюро Биробиджанского РК ВКП(б)… слушался вопрос о предупредительных мерах в связи с резким повышением уровня воды в реке Бире. Через несколько дней сильнейшее наводнение затопило город и все ближайшие села»[435].

Это привело к «транспортному коллапсу», который Е. Марундик описывает так:

«Ж/д на Комсомольск еще не было, склады коммуны были на ст. Волочаевка, примерно в 12 км от Соцгородка, 12 км бездорожья по пойменным лугам, которые в тот год были полностью залиты, лодку для перевоза товаров и продуктов мой дед соорудил позже».[436]

Разумеется, не только наводнение задержало приезд Ковалей в «ИКОР». На всех этапах описанного пути могли возникнуть задержки.

Я столь подробно разобрал возможные даты и сроки движения семейства Ковалей в коммуну «Икор» (Соцгородок) для того, чтобы показать – дата 12 июля, указанная в справке, фиксирует не дату фактического начала работы, а, скорее, дату назначения места поселения, причём назначения, проведённого не в «ИКОРе», а в каком-то органе, который распределял переселенцев в Москве.

Этот орган, вероятно, формально назывался Центральный Совет ОЗЕТа. А вот кто «стоял за кулисами» и был кукловодом этого марионеточного органа, говорить не буду. Сам точно не знаю, но уверен – какой-то «компетентный орган» ☺.

Но возможно и другое «эвереттическое волоконце». Если учесть, что справка дана в 1934 году для предъявления в Москве при поступлении в институт, где был важен трудовой стаж абитуриента, нельзя исключить, что Каплан, Председатель только что образованного колхоза «Икор» (ещё даже не успели заменить угловой штамп коммуны «Икор»), сделал подарок для Жоржа, который «был ударником и назначен командировать его в Москве на учёбу», и просто «накинул» ему сколько-то недель стажа. Кто в Москве будет это проверять?

Реально в коммуне Ковали появились, вероятно, не ранее середины августа 1932 года.

Сначала всё окружающее воспринималось Жоржем «по Маяковскому»[437]:

Работа трудна,

работа

томит.

За нее

никаких копеек.

Но м ы

работаем,

будто м ы

делаем

величайшую эпопею.

Мы будем работать,

все стерпя…[438]

То, что это было именно так, подтверждают слова партийного функционера Янкеля Левина через полгода работы Жоржа. Выступая на Конференции иностранных переселенцев в Биробиджане 5 февраля 1933 года Левин так охарактеризовал Жоржа:

«…юный американский «бой» (мальчик), учился на третьем курсе на инженера-электрика в университете в Яве. Вместе со своими родителями приехал в июле 1932 года в Биробиджан. Быстро акклиматизировался и привык к тяжелым условиям труда. Выполнял всю черную работу. Теперь работает в механической мастерской. Он не отступает ни перед какими трудностями! Готов сделать все для строительства Соцгородка».[439]

Так же «по-ударному» трудятся и старший брат, и отец. Вот свидетельства этого, найденные биографом Жоржа А. П. Жуковым:

«Владимир Шевченко <«Биробиджанская звезда», декабрь 2011, № 92> ссылаясь на Софью Моисеевну Неудачину уточняет обстановку 1930-х годов: «Мы приехали в ИКОР в 1932 г. из Кировграда. Хорошо помню Шаю и Жоржа Коваля. Журналист Д. Маневич в конце 1930-х годов писал в газете «Биробиджанская звезда»: «Колхозник Абрам Коваль соединяет американскую деловитость с широким размахом социалистического труда. Он член президиума райисполкома. За честный труд и стахановские методы работы правление колхоза премировало Абрама Коваля путёвкой в дом отдыха»».[440]

Биробиджанское зазеркалье

Но за этой «парадной картинкой», выставляемой на собраниях и газетных публикациях, скрывалась действительность «без лакировки». Вот что рассказывает о первом времени пребывания Ковалей в коммуне «Икор» Гита Шаевна Коваль (Г.Ш.К.):

«Г. Ш. К. Это же целина – комарьё, болота, хляби… Земли глинистые, плуг вязнет, а тут ещё и корчевка нужна… Это же не ровное поле, которое пропахал и вот тебе все растет!».[441]

Прерву рассказ Гиты Шаевны комментарием документов, обнаруженных мною в архиве ГАРФ. Любопытно, как эту картину интерпретировали в Москве устроители ВСХВ, решение о создании которой было принято 17 февраля 1935 года, а открытие для посетителей – 1 августа 1939 года. Строительство павильонов и подготовка экспозиции заняли более 4 лет.

Раздел выставки, посвящённый Биробиджану, должен был продемонстрировать «оптимизм и трудовой энтузиазм» еврейских переселенцев.

Оказывается, устроители выставки тщательно подошли к подготовке материалов и знали, что в далёкой коммуне «Икор» ударно трудится семья Ковалей! При направлении в 1937 году фотографа в ЕвАО, ему было дано задание

«при показе людей выделить переселенцев из капиталистических стран: председ. к-за т. Форера, семью Коваль, семью Блехермана».[442]

В задании спецкору ВСХВ, отправляющемуся на съёмки в «Икор», была приписка:

«Настоящая тематика составлена с учетом имеющихся в Москве и заказанных фотоматериалов по ЕвАО».

Очень интересно – откуда в Москве организаторам ВСХВ сообщили о семействе Ковалей? Скорее всего, из того «распределительного органа», который в июле 1932 года и отправил семейство Ковалей из Москвы в коммуну «Икор».

На одном из многочисленных «организационных совещаний» устроителей ВСХВ состоялось выступление некоего «тов. Песцова», который так интерпретировал задачу демонстрации природных условий в Еврейской Автономной Области:

«Обращаясь к существу тематического плана, я считаю необходимым сделать следующие замечания:

1) План, особенно в части природных условий дан натуралистически. (Составитель не преломил природные условия сквозь советского человека и социалистическую технику. Это приведёт к тому, что будут доминировать элементы трудностей и не успех их преодоления).

Показывая «тяжёлую почву» марь, надо тот час же показать её в культуре, надо дать её агропроизводственные показатели и, наконец, что и в этой «тяжёлости» есть залог устойчивости урожая и богатства самой почвы, т. е. показывая природные условия необходимо осветить их работой опытной станции… Натурализм не мобилизует…».[443]

С последним утверждением могли бы поспорить еврейские переселены в Биробиджане. Тамошний «натурализм» мобилизовывал всех на выживание. Но одних – на упорную работу, а других – на быстрый отъезд.

Продолжу, однако, интервью с Гитой Шаевной:

«Ю. Л. А дом им дали?

Г. Ш. К. Сначала были бараки,[444] а потом начали строить колхозные дома. Не собственные, а колхозные… И некоторые из переселенцев не выдержали такой жизни – страшно стало! – и уехали обратно… А остались упрямые, которые решили довести дело до конца. И среди них и наши остались. Ферму построили, в Николаевке организовали МТС, где зимой ремонтировали трактора. А зимы снежные, холодные, морозные… И дома стали строить – семьям кормиться надо, нужно хозяйство заводить. Выделили огороды – а там земля глинистая, кустарник, деревья. Все это нужно было корчевать… И опыта не было – все испытывали на практике. Ведь большинство было не крестьянами, приехали в основном городские жители. Скажем, пытались завести овец, но тамошние почвы и влажность оказались для них губительными – начинались болезни копыт, они как бы гнили… А вот козы выдерживали климат, и стали разводить коз. Тоже оказалось и для гусей и уток – гнили их перепонки на лапах, так что остались только куры… Хлеб пекли сами. Была мельница, на которой мололи зерно, полученное в колхозе на трудодни».[445]

А вот характерная деталь, дополняющая рассказ Гиты Шаевны, рассказанная её сестрой Галиной Шаевной Соловьёвой:

«В детстве на эти темы вообще было табу, и только потом, во взрослом возрасте, кое-что мы узнали – и об этом, и о приезде в СССР, и о тех бедствиях, которые испытали здесь… Вот, например, такой факт. Приехавшие в коммуну в основном были городскими жителями в местах, откуда они уехали, и они не знали об элементарных вещах, известных сельчанам. В первую зиму <это зима 1932–1933 гг.> семья голодала, хотя в тех краях тогда ещё было много рыбы и лесных продуктов. Местные посоветовали засолить на зиму рыбу. Так и сделали. Но местные не сказали, что рыбу перед засолкой нужно потрошить, а наши этого не знали! И их запасы на зиму просто сгнили…».[446]

К несчастью, приезд Ковалей совпал с голодом 1933 года. А ведь в этот момент коммуна «Икор» была на подъёме:

«Организаторы коммуны мечтали создать большой агроиндустриальный городок. Для его строительства – от американского ИКОРа в 1931–1932 гг. прислали лесопильную раму, две бетономешалки, оборудование для деревообделочной мастерской, столярные и слесарные инструменты, 15 тыс. метров толи, гвозди. Также были присланы электростанция, трактор, шпалорезка, три нефтяных двигателя. В 1933 г. «ИКОР-Соцгородок» получил из США экскаватор, грузовики и моторы.

Задача ставилась масштабная – довести число коммунаров до пяти тыс. человек, а саму коммуну превратить «в высококультурное огородно-оранжерейное и молочно-свиноводческое хозяйство»… В 1934 г. это уникальное товарищество распалось. Одной из причин стал сильный голод 1933 г., охвативший всю область. Сыграло свою роль и то, что многие иностранные специалисты, разочаровавшись в успешной реализации идеи обрести достойную жизнь в социалистическом государстве, вернулись на родину».[447]

О голоде в коммуне следует сказать особо. Голод, конечно, мощный фактор распада социальных систем, но, всё-таки, в Биробиджанском районе он имел специфический характер. Индикатором голода обычно считается норма потребления хлеба. Но вот что вспоминает Г. И. Коваль о начальном периоде жизни в коммуне отца и деда:

«…была у них рыболовецкая артель, когда они вилами черпали горбушу и кету в баркасы. А хлеба у них было очень мало. Я помню рассказы отца – он ещё застал те времена, и мне в детстве его рассказы запомнились. Приходишь, рассказывал отец, домой днём с работы перекусить, а хлеб – жуткий дефицит! И получаешь тонюсенький ломтик хлеба с двух-трёх сантиметровым слоем икры… Бутерброд держишь на ладошке, чтобы хлеб выдержал. Ну, в общем, довольно питательно ☺. Икру и рыбу они заготавливали и отправляли бочками, а вот хлеба не было».[448]

Что же было причиной распада? Суровый климат и плохие условия труда, или же несоответствие человеческих качеств переселенцев требованиям «пионерской деятельности»? Вероятно, и то, и другое. А, может быть, ещё и что-то третье?