Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Решение загадки второй половины 1933 года

Из последнего письма о поездке в Биробиджан выяснилась ещё одна деталь его трудовой биографии, раскрывающая «загадку второй половины 1933 года». Во время этой поездки Жорж встретил старых знакомых и с удивлением обнаружил, что

«за эти годы ребятишки, которые когда то бегали по дворе, которых я когда то учил (я же был учителем некоторое время) сейчас кто в вузе, кто в армии…».[521]

Так что свою педагогическую деятельность будущий создатель педагогической школы кафедры ОХТ МХТИ им. Д. И. Менделеева Жорж Абрамович Коваль начинал в Биробиджане!

Вероятно, именно учительство в Биробиджане и было той работой, которой занимался Жорж первое время после возвращения из Москвы в конце лета 1933 года.

Но почему он вообще уехал из колхоза, почему не продолжил работу механика или тракториста, как старший брат Шая?

Думается, что ответ достаточно прозаический – «по семейным обстоятельствам». К сентябрю Гейби, младшему брату Жоржа, исполнилось четырнадцать с половиной лет, ему нужно было заканчивать школьное образование, а он уже год как не учился. Дело в том, что в коммуне была школа, имевшая только 1–4 классы.[522] Поэтому с сентября 1933 года Гейби должен был уехать из Икора в Биробиджан – только там в это время была школа с восьмым классом и преподаванием на идише.

Общее положение с образовательными учреждениями в ЕАО было напряжённым:

«Несмотря на, то, что с 1928 года количество еврейских школ и еврейских классов увеличилось, школы по-прежнему работали в две смены, особенно были перегружены городские школы. Еврейские школы испытывали потребность и в квалифицированных кадрах. Документы о развитии учреждений народного образования в области подтверждают низкую квалификацию педагогического состава школ. На 1931/32 учебный год, только 4 % учителей имели высшее педагогическое образование и 27 % среднее специальное».[523]

В связи с тем, что для учёбы в Биробиджане Гейби нужно было найти жильё в переполненном переселенцами городе, обеспечить его питание и быт (да и пригляд за этим шустрым пареньком переходного возраста был совсем не лишним!) на семейном совете, вероятно, решили, что лучше всего со всем этим справится Жорж.

Для этого он отправился в Биробиджан и устроился шофёром в переселенческий пункт.[524] Конечно, при этом искал приработка. И нашёл его. Пользуясь нехваткой учителей он, со своим американским университетским багажом, устроился в еврейскую школу преподавателем. По какому предмету? Да по любому естественнонаучному – он мог преподавать школьникам и физику, и математику и химию, и даже географию на идише. Но, скорее всего, преподавал он всё-таки физику.

И этот «тренинг» по предмету помог ему при поступлении в институт в следующем году. При этом можно было рассчитывать и на какое-то «служебное жильё», в котором он мог жить вместе с Гейби. Всё это (при поддержке деревенскими продуктами из коммуны) обеспечивало братьям «прожиточный минимум».

Так Гейби стал школьником.

«В 1933 году я поступил учиться в восьмой класс еврейской средней школы в городе Биробиджан Ев. А.О.»[525],

– напишет он позже в своей автобиографии.

А Жорж стал педагогом. И вряд ли тогда кто-то мог предположить, что именно это и есть его настоящее жизненное призвание. По прошествии многих лет и десятилетий не только повзрослевшие биробиджанские «ребятишки», но и тысячи его бывших студентов будут помнить невероятное обаяние этого педагога.

А тот факт, что после четырёх месяцев работы в школе он сменил учительскую указку на колун дранокола – это уже «совсем другая история». В той стране, которая стала его большой Родиной, наилучшим «стартовым положением» для молодого человека было социальное положение рабочего.

«Что у нас главное? Главное – пролетарское происхождение. Где взять пролетарское происхождение?».[526]

Жорж не хотел «задерживаться на старте» своего жизненного пути, и его интуиция, которая впоследствии не раз спасала ему жизнь и, в конечном итоге, поставила на пьедестал Героя России, и здесь подсказала ему правильное решение. Не исключаю я, конечно, и трезвый расчёт – Жорж был умным человеком и умел анализировать последствия своих действий в той социальной среде, где он находился.

За полгода до второй попытки поступить в советский ВУЗ, Жорж приобретает самый правильный социальный статус, закрепляя его профессией «слесарь» в конце своей быстротечной рабочей карьеры. В графе «Профессия и специальность» Опросного листа при поступлении в МХТИ он лаконично (и это было веско в те времена!) написал: «Слесарь». И закрепил свой «рабочий» статус, сообщив, что он «чл. профсоюза строителей» с мая 1934 года.[527]

Вероятно, интуиции помогли и весьма прозаические обстоятельства. Работа Жоржа в школе была временной и, скорее всего, «нелегальной» – официально он не был зачислен в штат педагогов. То ли формальности мешали – у Жоржа не было ни педагогического образования, ни педагогического стажа – то ли он просто замещал кого-то из штатных учителей, временно отсутствовавшего по болезни или иным причинам (в женских коллективах это часто связано с рождением ребёнка). Во всяком случае, у Жоржа не было никаких документов, подтверждающих его работу в школе, и он во всех анкетах, написанных после 1934 года, последние месяцы 1933 года присоединяет к своей работе в коммуне «Икор».

А ты кто такой?

Был и ещё один, казалось бы, формальный, но очень важный вопрос – обретение «правильных документов» для поступления в ВУЗ. В тот момент – в начале 1934 года – юридический статус Жоржа был «не очень определённым», как, впрочем, и у большинства репатриантов.

Согласно п. 3 «Положения о гражданстве Союза ССР» от 22.04.1931 года,

«Каждое лицо, находящееся на территории Союза ССР, признается гражданином Союза ССР, поскольку не доказана его принадлежность к гражданству иностранного государства».[528]

А кто должен это доказывать?

«Главное новшество заключалось как раз в том, что бремя доказывания принадлежности к иностранному гражданству государство изъяло у самого лица и взяло на себя».[529]

Т.е. каждый человек на территории СССР считался советским гражданином до тех пор, пока государство не уличало его в обратном. А согласно п.6 того же Положения,

«Иностранные граждане – рабочие и крестьяне, проживающие в пределах Союза ССР для трудовых занятий, пользуются всеми политическими правами граждан Союза ССР».[530]

И в условиях отсутствия паспортной системы в СССР до конца 1932 года особых проблем с документами у переселенцев не возникало. Само слово «паспорт» в СССР было «ругательным»:

«В Малой Советской Энциклопедии 1930 года в статье «Паспорт» с полным правом было написано:

«ПАСПОРТ – особый документ для удостоверения личности и права его предъявителя на отлучку из места постоянного жительства. Паспортная система была важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики в так называемом полицейском государстве… Советское право не знает паспортной системы»»[531]

Но 27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР М. И. Калининым, председателем Совнаркома СССР В. М. Молотовым и секретарем ЦИК СССР А. С. Енукидзе было подписано постановление № 57/1917.[532]

Советское право получило паспортную систему, а советские бюрократы – головную боль, поскольку нужно было как-то разрешать возникшие коллизии паспортного режима, связанные с определением тех оснований, на которых выдавался советский паспорт. Это особенно сказалось именно на переселенцах, поскольку прежнее отношение со стороны властей к документам тех лиц, которые имели паспорта, полученные заграницей, было весьма «вольное».

Вот характерный пример, связанный именно с еврейскими переселенцами в ЕАО. Из письма на бланке «Дальне-Восточного Краевого Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих, Красноармейских Депутатов» в Центральный Совет ОЗЕТа в Москву из Хабаровска от 4 ноября 1933 года:

«В иностранный отдел за последнее время часто обращаются переселенцы из зарубежных стран с ходатайством о переходе в совгражданство, при этом заявляют, что заграничные документы у одной части из них отобрали на границах, у другой – ЦС Озетом, взамен которых ими не получено никаких справок. Иностранный отдел, за отсутствием официальных подтверждений их устных заявлений, обращается в Далькомзет за сведениями, но последний, не имея никаких материалов, не в состоянии удовлетворить их запросы… Очевидно, что все эти лица проходили через Вас, и сведения о них у Вас должны быть… Ответом просим не задерживать… Ответственный секретарь Далькомзет <подпись> Дейч».[533]

Очень важным в этом документе является утверждение Дейча о том, что «все эти лица проходили через Вас», т. е. оформление всех переселенческих документов происходило в ЦС ОЗЕТ в Москве. Это значительно «утолщает» ту ветвь альтерверса, в которой Ковали прибыли в Европу через Атлантический океан на «Мажестике».

Не менее важным является и констатация хаоса в документальном оформлении переселенцев. Так где же в 1934 году находился тот американский паспорт Абрама, фотография из которого публиковалась в журнале «Икор» и попала потом в досье ФБР?

Скорее всего, его изъяли в Москве в ЦС ОЗЕТ при оформлении направления в коммуну, но явно его не было в семье Ковалей. И Жоржу нужно было в начале 1934 года усиленно хлопотать о восстановлении документов и получении полноценного советского гражданства для поступления в институт по квоте ОЗЕТ. Чем он, безусловно, и занимался в Биробиджане, работая в Горпромхозе в качестве слесаря.

И в какой-то ветви альтерверса это ему удалось! В этом ветвлении Жорж, несмотря на американское гражданство, имел в августе 1934 года и советский паспорт. В моём распоряжении есть несколько документов[534] – писем от ответственного секретаря Комзета при ЦИК СССР Барщевского в инстанции, имеющие право оформлять паспорта, о выдаче советских паспортов иностранцам, работавшим в Биробиджане.

Так, например, в июне 1933 года Барщевский просил Паспортную комиссию Мытищинского района выдать «паспорт с правом проживания в Москве» Нудельману В. К., который

«в июле 1932 г. при содействии французской организации друзей СССР и О-ва Содействия ОЗЕТу СССР приезжал в СССР для работы в Биробиджане ДВК, где работал по 9/V-33 г. и уехал из-за климатических условий».

А ведь Жоржу паспорт был нужен по гораздо более уважительной причине – он уехал из Биробиджана не из-за климата, а для поступления в советский ВУЗ!

Так что в этом ветвлении Жорж, сумев получить в Биробиджане письмо от Барщевского, получил в Москве паспорт!

Но в «нашей действительности» эти хлопоты Жоржа не увенчались полным успехом (уехал он в Москву «неизвестно чьим» гражданином и поступал в МХТИ по рекомендации ОЗЕТа), однако они значительно ускорили вращение бюрократических шестерёнок – советское гражданство он получил постановлением Хабаровского Горсовета № 23 от 2 сентября 1934 г.[535]

Отметим, что произошло это под давлением из Москвы, где в это время находился Жорж. Подтверждает это он сам, когда пишет в своей автобиографии 1939 года:

«По приезде в Москву хлопотал о получении советского гражданства и получил в 1934 году».[536]

Как бы то ни было, первая половина 1934 года вполне ясна – Жорж работает в Биробиджане драноколом и слесарем, после чего уезжает в Москву и окончательно покидает места, обетованные М. И. Калининым для советских евреев:

«28 мая 1934 года «всесоюзный староста» Михаил Калинин заявил на встрече с еврейскими рабочими Москвы и представителями еврейской прессы, что преобразование области в республику – это вопрос времени: нужно лишь подождать, пока в «Биро-Биджане» будут сконцентрированы 100 тыс. евреев. Калинин подчеркнул, что правительство видит в Биро-Биджане национальное еврейское государство, являющееся основой для еврейской нации».[537]

И в этом есть «сермяжная правда» – после того, как Постановлением ВЦИК от 7 мая 1934 года Биро-Биджанский национальный район получил статус Еврейской Автономной Области, миссия пионеров-строителей «страны еврейской Утопии» закончилась.

Глава 4. Студент МХТИ им. Д. И. Менделеева

Поступление в институт

Хотя миссия пионеров-строителей ЕАО действительно закончилась, это совершенно не означало, что строители там больше не нужны. Более того, именно теперь и наступало время обустройства профессионалами отвоёванной пионерами у суровой природы территории.

Так, во всяком случае, казалось Жоржу. Ведь он приехал в Биробиджан не среди тех, о ком впоследствии в знаменитой студенческой песне пелось: «Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски», а среди тех, кто едет «за мечтами, за туманом и за запахом тайги».[538]

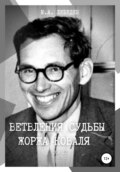

Со второй половины 1934 года у Жоржа начинается новая полоса жизни – студенчество! И изменение социального статуса немедленно отразилось и на его внешнем облике – появилась очаровательная улыбка и весёлый оптимизм во взгляде:

04.01. Студент Ж. А. Коваль (1934–1935 гг.)[539]

Он стал студентом сознательно – ведь ещё в Америке, в 1929 голу, он, по свидетельству его сокурсника Мэрвина Дж. Класса, поступил учиться в Университет Айовы для того, чтобы применить потом свои знания для строительства «земли обетованной» для евреев в России, т. е. в Биробиджане.

Теперь, после двух лет работы в ЕАО, он убедился, что его любимая электротехника будет очень нужна для освоения биробиджанских земель. Так почему же он поступил в МХТИ на химико-технологическую специальность? Что могло заставить его столь круто изменить свои планы?

Учтём, что кроме «идейных устремлений» были и глубоко человеческие причины, которые, казалось бы, должны были остановить такой его выбор. Химических производств, требовавших специалистов инженерной квалификации, в то время в ЕАО не было![540] А это значит, что после окончания института он должен был покинуть ЕАО и работать за тысячи километров от оставшихся там отца, матери и братьев. Ни расставаться с землёй, уже политой его потом, ни покидать семью он, конечно не хотел.

Очевидно, что принять такое странное решение он мог только в результате какого-то очень мощного или хитрого внешнего воздействия. Вряд ли что-то могло заставить его совершить такой отчаянный шаг. Не было тогда такого кнута, боязнь которого могла толкнуть его к такому решению. Даже если предположить невероятное – Жорж испугался сложных вступительных экзаменов на электротехническую специальность, то всё равно в химики по собственной инициативе он не пошёл бы. Было много других действительно нужных для ЕАО специальностей: механики, строители, железнодорожники и т. д. Так что выбор альтернатив электротехнике был большим, но перечень подходящих, с точки зрения Жоржа, специальностей явно не включал химию.

А вот пряник… Его мне удалось отыскать с помощью «эффекта информационного затмения». Поскольку нет никаких свидетельств более вероятных причин странного решения Жоржа, я увидел такой «тоненький протуберанец» в сети эвереттических ветвлений его альтерверса – Жоржа кто-то убедил в том, что именно химическая технология является самой перспективной специальностью, которая будет остро востребована в ЕАО в перспективе нескольких лет.

И не так трудно отыскать этого «кого-то» – круг общения Жоржа в Москве в июле-августе 1934 года был весьма ограничен. Никаких «личных знакомых» у него не было, поэтому общался он в первое время только с представителями «принимающей стороны» в лице сотрудников ОЗЕТа, которые обеспечивали его и кровом, и пищей – как телесной, так и духовной. Они и были для него «системообразующими» источниками информации – сам он был подобен сухой губке, жадно впитывающей всё то, что сообщали ему «старшие товарищи» из ОЗЕТа. А после того, как они два года назад смогли «объединить семью», уговорив отца ехать в Биробиджан вместе с сыновьями, доверие к ним у Жоржа было почти безграничное.

Рассмотрим роль ОЗЕТа в процессе поступления Жоржа в институт.

Начнём с того, что он вообще смог легально выехать из ЕАО в Москву только благодаря ОЗЕТу.

Жорж выехал в Москву вскоре после 15 июля 1934 г. В этот день он получил «Переселенческий билет» № 240864 на имя «Коваль Джордж Абрамович»[541] для проезда от станции Волочаевка до станции Москва, дававший право приобретения проездного билета со скидкой 50 %. Такая скидка, конечно, была важна для бюджета семьи Ковалей.

Из этого же документа выясняется ещё одна, даже более важная в то время деталь: переселенческий билет выдавался только «переселенцам, получившим в установленном порядке разрешение на переселение». Это значит, что Жорж ехал в Москву по «благословлению» и при опеке ОЗЕТа, в 1934 году ещё ведавшего всеми переселенческими делами в Биробиджане.

С учётом сборов и дороги, в Москву Жорж приехал 24–25 июля.

Обустройство в Москве

Москва – это город, который Жорж «завоевал» в возрасте 21 года и с которым оказались связаны дальнейшие семьдесят с лишним лет его долгой жизни. Он был москвичом, «who made himself a Muscovite».[542] Это стало результатом его воли, труда и удачи.

Когда-то и сама

«Москва, никогда не бывшая для России тем, что́ для Франции – Париж, с татарским ярлыком взобравшаяся на с т о л по трупам тверичей и псковитян; Москва, не включившая в себя ни киевского богатырства, ни новгородского республиканства, ни угрюмой сибирской вольницы, ни изуверского керженского благочестия; Москва, не глотнувшая европейского воздуха в петербургском окне…».[543]

стала сердцем России благодаря воле, упорству и удаче её москвичей, не обязательно урождённых, но обязательно проникшихся московской правдой: «Москва слезам не верит, ей дело подавай».[544]

Интересно проследить, как проходило обустройство Жоржа в столице, где у него не было ни родственников, ни влиятельных покровителей.

Мне захотелось представить себе, с чего началась его долгая московская жизнь. И воображение тут же нарисовало такую картинку: выйдя из вагона поезда дальнего следования на Ярославском вокзале, он спустился в метро на станцию «Комсомольская» (какая красота по сравнению с нью-йоркской «подземкой»!) и, проехав две станции, вышел на «Дзержинской». Прямо перед ним красовалось только что реконструированное здание ОГПУ[545], но вряд ли Жорж обратил на него особое внимание. Он спешил на Никольскую, 10, в Центральный Совет ОЗЕТ.

Однако оказалось, что моё воображение почему-то выбрало весьма далёкую ворсинку альтерверса: в «нашей истории» такого быть не могло. В 1934 году в Москве ещё не было метро.[546] Так что, скорее всего, добирался Жорж до Никольской на самом распространённом виде городского транспорта того времени в Москве – на трамвае, а восхищение красотами московского метро возникло вместе со всеми москвичами в конце мая следующего, 1935 года, во время сессии, завершавшей первый курс обучения в МХТИ ☺.

В нашем же волокне летом 1934 на Никольской его радушно приняли, и состоялось первое собеседование, в ходе которого выяснились намерения Жоржа учиться на электротехника. Ему сказали, что ОЗЕТ рассмотрит его пожелания и в ближайшие дни даст рекомендации – в какой ВУЗ нужно подавать документы, после чего спросили, где он собирается остановиться. Жорж ответил, что есть договорённость со своим товарищем по колхозу Икор, Вильямом Погребицким, который сейчас живёт в Москве по адресу: Большой Сухаревский переулок, д. 21, кв. 15.[547] Оказалось, что это совсем рядом, и Жоржу объяснили, как пройти – по Большой Лубянке, потом по Сретенке. Это недалеко, минут 20 пешком.

Семью Вильяма Погребицкого хорошо знали в ОЗЕТЕ:

04.02. Семья Погребицких – Вильям, Роза и их дети Питер, Рабин и Гита – перед отъездом из Америки в Россию в 1932 году.[548]

Вероятно, это было связано с известностью родителей Вильяма, ветеранов большевистской партии. Вильям оказался в Москве по ходатайству ответственного Секретаря Комзета в ЕАО Д. Я. Барщевского:

04.03. Записка Д. Барщевского в ИНО Мособлисполкома.[549]

Как видно из этого документа, В. Л. Погребицкий с семьёй (женой Р. Д. Погребицкой и тремя детьми – Питером, Рабином и Гитой) в конце октября 1933 года (после более чем года совместной жизни и работы с семейством Ковалей в коммуне «Икор») уехали в Москву. Причина отъезда – трагическая смерть отца Вильяма, Льва Погребицкого, погибшего в ходе спасательных работ во время наводнения[550] которое, как пишет Гита,

«…погубило весь урожай, кругом сырость, мошкара, скудное до сих пор питание предвещало перерасти в настоящий голод. В одной из семей коммунаров при наступающих холодах и отсутствии врачебной помощи умерла девочка. Все это вместе привело к тому, что наша семья 1933 году решила покинуть Соцгородок».[551]

Имея рекомендации от представительства «Интуриста» в САСШ и положительную характеристику от руководства колхоза «Икор»[552], Вильям устроился в Москве на хорошую работу – до самой войны он работал в редакции газеты «Moscow News».[553] Вероятно, с помощью редакции он получил жильё –

«пятиметровую комнатку около чердака, на Сретенке в Сухаревском переулке»[554]

и жил в ней до 1937 года, когда, как свидетельствует его дочь Гита,

«нам дали ордер на большую комнату на Четвертой Мещанской улице, где жило еще девять семей, это было таким счастьем! В этом же году я пошла в школу».[555]

Эта комнатка в квартире в Большом Сухаревском переулке и была первым жильём Жоржа в Москве во время поступления в институт. К моменту приезда Жоржа в ней проживали супруги Погребицкие, Вилем и Роза, а мать Вилема – старая большевичка Геня Львовна – жила

«на даче в поселке персональных пенсионеров на станции «Заветы Ильича» Северных железных дорог».[556]

О своём участии в социал-демократическом движении сама Геня Львовна рассказывала так:

«Я вступила в социал-демократическую партию в 1901 году в Киеве. В 1903 году в Екатеринославе (Днепропетровск) за свою революционную деятельность была арестована и просидела больше года, потом меня выслали на родину под надзор полицейской жандармерии. Я скрылась и вернулась в Киев, где продолжала вести партийную работу. В начале 1905 года я работала в нелегальной гектографии Елисаветграда. В октябрьские дни этого же года мой муж был ранен, после чего товарищи помогли нам уехать в Одессу, а затем на пароходе за границу для его лечения. Так мы оказались в Австрии, а оттуда, не найдя общего языка с еврейской религиозной общиной, перебрались в Париж. Стали посещать Плехановские сходки, а затем Ленинские кружки».[557]

А её внучка, Г. В. Вавиленкова, добавляет:

«Там, в Париже, и познакомились бабушка и дедушка с Лениным, его сестрой Марией Ильиничной и их близким окружением. Бабушка всю жизнь гордилась этим. Бабушка Геня была железной леди, она никогда об этом никому не рассказывала».[558]

Гене Львовне, благодаря её усилиям, с помощью М. И. Ульяновой удалось самой поселиться в посёлке персональных пенсионеров, а внуков устроить в детские дома. Таким образом, комнатка «разуплотнилась» настолько, что какое-то время в ней мог располагаться на ночлег и Жорж. Но, понятно, что это не решало «жилищного вопроса» для него.

После зачисления в институт в течение всего 1 курса, несмотря на целевую поддержку ОЗЕТа, студент Коваль никаких льгот не получил. Обеспечить его общежитием институт в первое время не мог – строительство нового общежития МХТИ во Всехсвятском студенческом городке на Соколе ещё не было полностью закончено,[559] иногородних студентов в 1934 году было принято много, и мест для всех не хватало.

Он должен был сам решать свои «бытовые дела», первым из которых было дело о крыше над головой.

И Жоржу повезло – в Москве проживала семья икоровских коммунаров Кампель, которые в 1931 году приехали в Биробиджан из Аргентины, а в 1933 году уехали из коммуны в связи с болезнью дочери. В 1934 году глава семьи Цви Кампель работал на строительстве московского метрополитена и имел комнату в посёлке Метростроя.[560]

Как возобновились отношения с Цви Кампелем в Москве, что, кроме «землячества по Икору» связывало Жоржа Коваля и Цви Кампеля, который был на 9 лет старше Жоржа, неизвестно, но явно нечто весьма дружеское, поскольку до тех пор, пока Жорж не получил места в общежитии, он и жил в этой комнате у Кампелей, по адресу Щербаковский р-н, Метрогородок Мазутный, Мазутный проезд д. 20, кв. 3.[561] В настоящее время ул. Мазутная носит название ул. Павла Корчагина (Алексеевский район СВАО).[562]

Конечно, это было не очень удобное жильё – вместе с Цви жили его жена Сара и четырёхлетняя дочь, да и путь от Мазутного Метрогородка до МХТИ на Миусской площади не близкий, «на перекладных», но понятно, что Жорж был благодарен Цви – без его гостеприимства он, конечно, не смог бы в течение целого года только ночевать в пятиметровке Погребицкого.

Осенью 1934 года над Жоржем нависла угроза стать, как мы теперь сказали бы, настоящим бомжем.[563] Понятно, что бомжевать и учиться в МХТИ – «две вещи несовместные». А у Цви была комната в пять раз больше, чем у Погребицкого! И в выгородке в этой комнате можно было не только спать, но и спокойно заниматься…