Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Атлантический вариант

Первый вариант подтверждается А. Ровнером, современником и свидетелем отъезда Ковалей. Он утверждает, что судно унесло Ковалей из Америки через Атлантику.[380] Здесь сразу же возникает вопрос – на каком судне? От этого зависит порт назначения – американские, английские и германские суда не ходили в порт Ленинград (обычно – в Гамбург или какой-то английский порт), а «обычные» советские суда не ходили в Нью-Йорк. (Дипломатические отношения между двумя странами установлены только 16 ноября 1933 года).

Здесь возникает новое ветвление. Если не было какого-то «спецрейса», то поплыли в Англию или Германию. Если был «спецрейс», то, скорее всего, в Ленинград. Но вариант «спецрейса» маловероятен – не было у ИКОРа ни средств для аренды целого парохода, ни контингента переселенцев, готовых заполнить весь океанский лайнер.

В пользу же атлантического маршрута на рейсовом корабле есть и косвенные и прямые документальные доказательства.

В семейном архиве Ковалей есть одно косвенное, но, как мне кажется, очень убедительное свидетельство, опровергающее «тихоокеанский маршрут».

Последний этап своей подготовки перед заброской в США в качестве нелегала Жорж проходил во Владивостоке в 1940 году. И вот как он описывает свои впечатления от приезда в город в письме к жене 6 июля 1940 года:

«Ну вот и я во Владивостоке. Добрался. Дорога была нудная. Публика не интересная, погода все время дождливая. – единственная радость – вагонресторан, и то, пиво хватило только на несколько дней… Владивосток мне нравится. Интересный город. Весь на сопках построен – специально для людей с больным сердцем. В многих местах он имеет вид горного аула – фундамент одного дома на уровне крыши соседнего дома и т. д. Город имеет уютный, какой то обжитый вид, что не скажешь об Москве. Это не значит, что он тихий, очень много машин и людей на улицах. Особенно много моряков. Бухта большая, много пароходов в ней. У меня пока что только такое общее впечатление. Может быть позже напишу о подробностях. Пока что, времени у меня много и я наверно все осмотрю. Будем бороться со скукой».[381]

По стилю и настроению это описание Владивостока человеком, впервые попавшим в город. Никаких сравнительных оборотов типа «По сравнению с тем, что я увидел здесь в первый раз, мало (или много ☺) что изменилось…», никаких ностальгических ноток «Здесь я впервые ступил на советскую землю…» нет и в помине. «Только такое общее впечатление».

А это значит, что до 1940 года Жорж никогда не был во Владивостоке, а потому оказался в Европе именно после путешествия через Атлантику.

И, пожалуй, окончательную точку в подтверждение атлантического маршрута Ковалей в Биробиджан ставит документ, обнаруженный Е. Марундик[382] в Хабаровском государственном архиве:

«Опыт переезда иностранных переселенцев из Америки и Аргентины показал неудовлетворительно разрешение переезда в Биро-Биджан через Нью-Йорк и порты Атлантического океана, плюс транзитный переезд по железным дорогам Франции, Германии и Польши. Переезд продолжается очень долго, вещи подвергаются осмотру на каждой таможне, багаж следует не вместе с переселенцами, а за ними; причем были факты краж и пропажи вещей, не говоря уже о том, что багаж приходится ждать иногда по месяцам. Переезд из Нью-Йорка в Москву продолжается 14 дней, из Москвы в Хабаровск 12000 клмтр. – курьерским поездом совершенно исключен, вследствии дороговизны билетов, почтовым же продолжается около 16 дней и переселенец, не имея возможности в дороге кормиться на станциях, приезжает усталый, разбитый морально и физически».[383]

В этой Докладной записке Далькомзета в московский Центр, детально прописан типичный маршрут переселенцев из Америки, уезжающих через Нью-Йорк.[384]

Ещё одним аргументом в пользу атлантического маршрута является семейное предание, которое утверждает:

«Точно знаю, что основным мотивом исхода семьи из США было желание вернуться к многочисленным родственникам в Белоруссии, конечно же, на фоне тогдашней экономической депрессии и межнациональной напряженности в США».[385]

А это, конечно, путь через Атлантику. К тому же, вспомним, что подавая заявление на паспорт, Абрам указал, что едет искать работу в Англию, Польшу (именно там и находились в то время Телеханы!) и только потом – в Россию.[386] Англия и Польша – это через Атлантику.

Но, на первый взгляд, это предание противоречит и речам Абрама перед членами ИКОРа о его безусловном стремлении в Биробиджан, и мечтам Жоржа о «строительстве новой жизни в дальневосточной Еврейской автономии». Однако, можно ли осуждать главу многочисленной семьи за то, что эти – пусть и не вполне искренние! – речи в условиях Великой депрессии позволяли сэкономить более 500 долларов на пароходные билеты до Гамбурга?

И что мы знаем о внутрисемейных договорённостях Ковалей – кто и куда поедет после того, как они покинут Америку? Вспомним слова А. Ровнера о том, что после речи Абрама перед слушателями ИКОРа «три крепких мальчика не сказали ни слова, но их яркие и улыбающиеся глаза выражали одобрение тому, о чем говорит отец, и мать тоже кивнула с одобрением».

А семейная договорённость, вероятно, состояла в том, что из Гамбурга пожилые отец с матерью и юный Гейби должны были поехать к родственникам в Телеханы, а молодые и крепкие энтузиасты Исайя с Жоржем – в Биробиджан. А после, сравнив условия в Польше и в России, можно было решить, где и как объединяться.

Но, судя по тому, как развивались события в нашей ветви альтерверса, что-то помешало осуществлению такого плана.

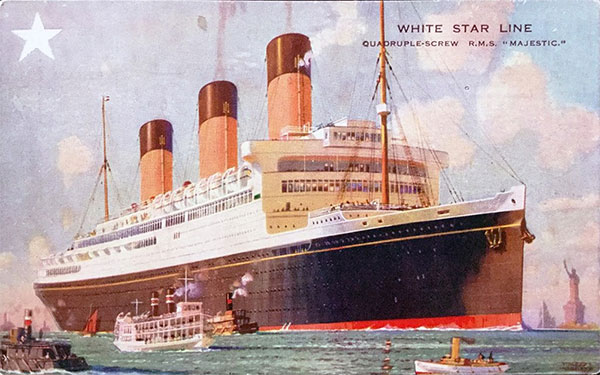

А события, вероятно, разворачивались так. Из порта Нью-Йорк 22 июня 1932 года на пароходе «Мажестик» («Majestic») отплыла группа репатриантов ИКОРа,[387] в составе которой была и семья Ковалей. Эта дата делает достоверной датировку приведённых выше «прощальных фотографий» в Сью-Сити – 12 июня 1930 года. За десять дней до отплытия – нужно было ещё добраться до Нью-Йорка.

Хотя в тексте журнальной заметки приведён список группы, в котором отсутствуют Ковали, но, судя по противоречиям состава этого списка с другими публикациями этого журнала, список является каким-то предварительным документом, составлявшимся ДО отплытия. Так, на странице 10 ноябрьского номера журнала[388], в качестве отчётных приводятся списки уехавших, включающие Ковалей и тех пассажиров, которые указаны в предварительном списке группы парохода «Мажестик».

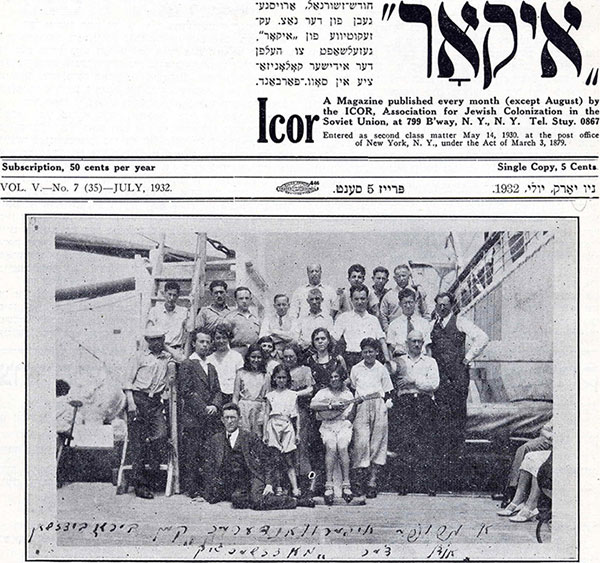

Доказательство того, что Ковали отплыли именно на этом корабле, обнаружилось в том же номере журнала «ИКОР», где указана дата отплытия. На первой странице журнала опубликована фотография группы репатриантов:

02.30. Репатрианты на пароходе «Мажестик».[389]

Надпись на фотографии: «Группа переселенцев в Биробиджан на пароходе «Majestic». Моё внимание на этой фотографии привлёк юноша в белой рубашке и широких штанах в первом ряду (второй справа). Сравнив её с фотографией на заграничном паспорте Абрама, я пришёл к выводу, что это – Жорж Коваль.

Безусловно, совпадают причёска (а она вряд ли изменилась – разница во времени фотографирования около месяца) и форма уха. Свои впечатления я попытался сопоставить с впечатлениями людей, хорошо знакомых с Жоржем и его иконографией. Мнения разделились, но никто не отрицал сходства.

Итак, Ковали оказались на борту знаменитого «Мажестика», флагмана английской компании «Уайт Стар Лайн». В это время «Мажестик» был самым большим судном в мире! За время своих плаваний он совершил 207 успешных рейсов через Атлантику. В разное время на нём пересекали океан многие известные люди, среди которых был и любимый поэт Жоржа В. Маяковский, который, находясь на борту «Мажестика» в начале своего путешествия в Америку в 1925 году, образно охарактеризовал мощь судна в его противоборстве с океанской стихией так:

Года прошли.

В старика

шипуна

смельчал Атлантический,

гордый смолоду.

С бортов «Мажестиков»

любая шпана

плюет

в твою

седоусую морду.[390]

02.31. Пароход «Мажестик» на почтовой открытке.[391]

После недолгого плавания («Мажестик» пересекал океан за шесть дней!) по линии Нью-Йорк-Шербур-Саутгемптон-Гамбург группа переселенцев, среди которых была и семья Ковалей, оказалась в Гамбурге.

Конечным пунктом трансатлантического маршрута из Америки мог быть не Гамбург, а Бремен. О пребывании в нём вспоминает Лиза (Элизабет), родители которой, Морис и Роуз Беккер, в 1932 году прибыли в Биробиджан из Калифорнии. В это время Элизабет было 6 лет. Элизабет вспоминает о дальнейшем пути на советском судне в Ленинград, а оттуда в Москву.[392]

Эти смутные детские воспоминания не фиксируют точные города и даты, но общая схема всех эмигрантских маршрутов остаётся прежней: Америка – Германия – Москва. Семья Беккер, вместе с семьёй Коваль, находится в одном списке еврейских эмигрантов, опубликованном в журнале «Икор».[393]

К сожалению, описания этого конкретного рейса мне обнаружить не удалось. Думаю всё же, что ИКОР отправлял переселенцев если не первым классом, то, всё-таки, в достаточно комфортных условиях, отличающихся от гиперболического описания Маяковского в стихотворении «Христофор Коломб», в котором он размышляет о «еврейском вопросе» и «еврейском духе» на примере Х. Колумба, взяв в качестве эпиграфа такое утверждение: «Христофор Колумб был Христофор Коломб – испанский еврей». И в финале описывает путешествие современных еврейских эмигрантов в Америку так:[394]

Коломб!

твое пропало наследство!

В вонючих трюмах

твои потомки

с машинным адом

в горячем соседстве

лежат,

под щеку

подложивши котомки.

На первый взгляд кажется, что образ плавания «в вонючих трюмах» грузовых кораблей отражает безусловное оскорбление и унижение для таких путешественников. Однако, если отвлечься от художественных гипербол о «котомках под щеками» и подойти к вопросу рационально, использование грузовых кораблей для переселенческих целей может быть оправданным и даже предпочтительным по сравнению с путешествием на «Мажестике». В подтверждение этого можно привести такой документ из Хабаровского архива:

«В конторе «Икора» в Нью-Йорке и в местных отделах Икора по всей Америке лежат сотни заявлений о готовности ехать в СССР американских граждан, специалистов по возможным отраслям промышленности, индустрии и сельского хозяйства. Люди эти не имеют 200–300 долларов на пароходный билет, но имеют полное оборудование своей специальности, автомобиль-грузовик или мотор, мастерскую по радио-оборудованию или установке батареи, паровой пресс и портняжную электрическую машинку. А ехать не на что. Этих людей можно бы пристроить на те пароходы, которые, привозя советский экспорт в Америку, на обратном пути идут пустыми или же с американским оборудованием для Советского Союза. На этих пароходах можно устроить человек 100 или 200, причем они берутся обеспечить себя продовольствием вплоть до советской границы. Информацию эту мы получили от сотрудника ЦК Икора, который провел сейчас 4 1/2 месяца на территории САСШ и объехал 60 городов с отделами «Икора», имея беседы с желающими ехать в Биробиджан работать».[395]

И в какой-то ветви альтерверса это разумное предложение осуществлено.

В любом случае, в нашей ветви альтерверса после прибытия в Гамбург или Бремен семье Ковалей не удалось исполнить свои намерения и разделиться на «телеханских» и «биробиджанских».

Причины этого неизвестны, но, думается, в ИКОРе догадывались о том, что кто-то из группы может не захотеть продолжать намеченный путь в СССР и пожелает остаться в Германии.

Предотвращение такого развития событий лежало и на сотрудниках ИКОРа, которые формировали переселенческие команды, но были и организационные особенности маршрута, эффективно препятствовавшие потенциальным дезертирам. В цитировавшейся выше Докладной записке Далькомзета отмечалось, что «багаж следует не вместе с переселенцами, а за ними».

На практике это означало, что весь багаж с парохода не выдавался владельцам, а отправлялся в едином контейнере в конечный пункт назначения – в Москву, где и оформлялись документы для направления каждого конкретного переселенца в конкретный пункт. (В это время был ещё один колхоз «ИКОР» в Крыму).

Конечно, ни Абрам, ни Этель не захотели ехать в Телеханы «с одним чемоданом» – в багаже был собран комплект для обустройства домашнего хозяйства в «цивилизованных условиях» Телехан, включавший даже электрическую стиральную машину, совершенно бесполезную в биробиджанской коммуне «ИКОР», где ещё не было электричества.

Об этом Абрам знал точно! К моменту отъезда Ковалей из Америки в коммуне только начиналась работа по электрификации. И, хотя через четыре месяца после приезда Ковалей в коммуну журнал ЦС ОЗЕТ писал, что

«Работа в коммуне кипит. Идёт ударная стройка новой электростанции, мощность станции – 250 кв.т.ч.»,[396]

как показала жизнь, даже кипучая работа не всегда даёт положительный результат.

Во всей округе (в Соцгородке, Даниловке, Икоре и позже Камышовке) ещё много десятилетий, время от времени, по несколько часов в день по утрам и вечерам, тарахтели слабенькие дизель-генераторы, давая энергию «очень непостоянного напряжения». Как вспоминает Елена Марундик, «ребёнок Соцгородка», испытавшая лично прелести такой электрификации,

«иногда вечером уроки делать было невозможно из-за слабого света. Примерно в 65-году (не знаю точно) провели ЛЭП, только тогда все пришло в норму».[397]

А камни фундамента недостроенной электростанции до сих пор пока ещё видны в густом кустарнике, который прижился на этом месте лучше, чем идея "американской электрификации" ☺…

И то, что Абрам хорошо знал о бытовых условиях биробиджанской коммуны, сомнению не подлежит. При его-то жизненном опыте и информированности как секретаря ячейки ИКОРа в Сью-Сити!

Так что пришлось всем Ковалям ехать в Москву. То, что все решения по переселению в это время принимались в Москве, было общеизвестным фактом:

«В настоящее время все переселенцы едут через Москву и бывают в пути лишь 11–12 суток».[398]

Этот факт, относящийся к 1932 году, свидетельствует о том, что «сетования» Далькомзета 1931 года по поводу неудобства для переселенцев маршрута через Москву и предпочтительности маршрута через Владивосток, учтены не были.

Вот что писали из Далькомзета по этому поводу в 1931 году:

«Переезд же из Сан-Франциско или (неразборчиво) во Владивосток продолжается 11 дней – в абсолютном комфорте. Билет третьего класса стоит 65 долларов и багаж в неограниченном размере едет вместе с переселенцами. Получается экономия во времени (20 дней можно выгадать и в деньгах) около 200 долларов на человека, которые переселенец может употребить на закупку оборудования или припасов. Для приезжающих из Нью-Йорка и Чикаго, т. е. из Востока, проезд до Владивостока будет продолжаться 22 дня, в долларах это будет 141 дол., т. е. цена такая же, как и при проезде на Европу и выгадывается все же 9 суток в пути. Кроме того, опыт переезда т.т. Амрона и Погребинского[399] показал, что вещи, следовавшие на Владивосток, все получены, таможня абсолютно все пропустила, а вещи, шедшие по перегруженной Уссур. жел. дороге шли гораздо дольше, часть вещей пропала».[400]

Почему не прислушались в Москве к этому разумному предложению понятно – в Москве осуществлялась «фильтрация» приезжавших органами НКВД, а организовать столь качественную проверку приезжающих через Владивосток было гораздо хлопотливее. И удобство переселенцев, естественно, было принесено в жертву удобству органов НКВД.

Это лишний раз подтверждает вывод о том, что не могли Ковали приехать через Владивосток.

По прибытию в Европу у Абрама сохранялась надежда, что в Москве ему удастся объяснить мотивы планируемого разделения семьи и получить разрешение на поездку в Телеханы для себя, Этель и Гейби.

В Москве действительно состоялись первые прямые контакты с представителями «органов», которые и узнали от самого Абрама о его действительных намерениях. Естественно, «прямые» со стороны «органов». Абрам, конечно, не знал, какие властные структуры представляют те или иные члены распределительной комиссии ЦС ОЗЕТа.

Московские решения

Здесь, естественно, возникает пучок эвереттических ветвлений дальнейших событий. Первое (и главное!) ветвление состояло в том, разрешат ли семейству разделиться на «телеханцев» и «биробиджанцев»? Из нашего сегодняшнего «здесь-и-сейчас» очевидно, что наиболее вероятным результатом разрешения этой дилеммы является ответ «нет».

Думаю, что Абрам не мог и представить себе реакцию членов распределительной комиссии на свою по-человечески понятную просьбу – отпустить его с женой и младшим сыном на родину, в Телеханы.

В наиболее вероятном ветвлении он не только получил жёсткий отказ, но ему ещё и разъяснили его «политическую близорукость, граничащую с предательством». Ведь Телеханы – это «панская Польша», отношения с которой после фактически проигранной советско-польской войны 1919–1921 гг. были весьма напряжёнными.

Как раз в это время в Москве проходил завершающий этап переговоров о заключении советско-польского договора о ненападении (подписан 25 июля 1932 г. в Москве), но в момент собеседования с Абрамом результатов этих переговоров ещё не было.

Вполне вероятно, Абраму разъяснили, что Польша – наш закоренелый враг. То, что тогда это действительно было так, подтверждает и авторитетный современный историк А. И. Колпакиди:

«В то время это был очень мощный игрок. До 1939 года это был главный противник, по сути, нашей страны. Главный! Не Германия… Именно от Польши мы ожидали нападения»[401]

И в комиссии Абраму убедительно разъясняли, что ещё

«в начале 1931 года в Польше вышла книга В. Студницкого «Политическая система Европы и Польша». В ней излагались планы совместной агрессивной войны Польши, Германии, Японии и Финляндии против СССР с целью его расчленения, «ампутации» его территории «на западе и востоке».[402]

И высказанное Абрамом желание «присоединиться к стану врагов СССР» требует внимательного анализа и адекватной оценки Комиссии по переселению ЦС ОЗЕТа – является ли это желание следствием «политической незрелости и наивности» Абрама, или «под маской наивности» скрывается какой-то коварный антисоветский сионистский замысел?

И в такой постановке тогда этот вопрос не был «пропагандистски-тупым», как это представляется нам сегодня. У ОГПУ была «ориентировка» из ИНО ОГПУ по деятельности Польши в США:

«В мае 1932 г. резидентура обратила внимание Ц. на открывшееся в Н-Й несколькими месяцами ранее польское информ. пресс-бюро».[403]

И в свете этой ориентировки и сложностей взаимоотношений с Польшей в текущий момент, сотрудникам ОГПУ предстояло решить – был ли Абрам «одурачен» польской пропагандой в Америке, или он «сознательный враг»?

После столь резкого отказа обескураженному семейству Ковалей оставалось только ждать и надеяться на здравый смысл членов комиссии, которые принимали окончательное решение.

Хотя формально Ковали, как «свободные американские граждане», были вольны принять любое решение – вернуться в Америку, остаться в СССР, всей семьёй уехать в Польшу, разделиться на «стариков» и «молодых», но их реальное финансовое положение и политический настрой фактически лишали их свободы выбора – результат ветвления альтерверса определялся теперь не ими, а членами Комиссии по переселению ЦС ОЗЕТа.

Как долго продлилось ожидание решения комиссии, неизвестно. Вероятно, оно состоялось через несколько дней. Всё это томительное время они были в Москве, гуляли по городу, впитывая московскую атмосферу. Вокруг текла мирная и благостная жизнь, и никому из москвичей не было дела до переживаний этих «американских туристов», какими они выглядели в глазах окружающих.

02.32. Летнее кафе в Москве. 30-е годы.[404]

Наконец, состоялась вторая встреча Абрама с членами комиссии ОЗЕТа.[405] На этот раз тон встречи был иным. К удивлению и радости Абрама, члены комиссии сочувственно согласились, что из-за своей оторванности от советских реалий он просто упустил из вида важные политические моменты, когда планировал в своей американской сью-ситинской глубинке поселиться в Польше.

Но при такой его политической близорукости очевидно, что Абраму нужно идеологическое наставничество и, при необходимости, встречи и собеседования с компетентными людьми. И вежливо, но настойчиво предложили: «О согласии с чем вот здесь и распишитесь…».[406]

После чего рекомендовали ехать в биробиджанский «ИКОР» всей семьёй. Официально аргументировали это предложение тем, что климат Телехан был бы вреден для здоровья Абрама. Спорить с этим Абрам не стал, и с предложением согласился. В заключение разговора дали совет: семью можно информировать о состоявшемся обсуждении, но без подробностей о деталях. Совет был лишним – опытный конспиратор Абрам и сам понимал границы «дозволенных речей».

Вернулся к семье Абрам с уже утверждённым распределением в коммуну «Икор».

В результате дети решили, что в ОЗЕТе сидят разумные и толковые люди. (В глубине души им самим не хотелось расставаться с родителями). Что подумала Этель – осталось при ней.

Но, как мне кажется, пройдя это собеседование, ни Абрам, ни Этель (да и Шая с Жоржем…) через несколько лет не удивились бы, узнав, что Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил:

«Считать целесообразным передачу дела переселения в Еврейскую Автономную Область Переселенческому Отделу Наркомвнудела на договорных началах».[407]

Тень ОГПУ, которую Абрам почувствовал во время обсуждения в переселенческой комиссии ЦС ОЗЕТа в 1932 году, воплотилась в 1936 году во вполне зримых сотрудников с ромбиками в петлицах и наганами за поясом.

Но, конечно, никто из семьи Ковалей ни в 1936 году, да и никогда позже, не держал в руках этот документ:

02.33. Фрагмент Постановления СНК СССР от 19 сентября 1936 года «О переселении в Еврейскую Автономную Область».[408]

Не держал по одной очевидной причине – как видно из номера Постановления, оно имеет гриф «совершенно секретно». Вероятно, «наверху» решили, что ни к чему простым евреям-переселенцам знать, кто в их доме настоящий хозяин.

Но, конечно, такой бюрократический формализм был совершенно излишним – эту «государственную тайну» по своему опыту жизни знали все (и грамотные, и неграмотные и даже слепые!) жители ЕАО, даже одним глазом не видевшие секретный кремлёвский документ.

Правда, один аспект этого Постановления действительно был «государственной тайной» – НКВД стал заниматься переселением не как раньше – «просто так», в рамках выполнения фискальных и административных функций, а теперь он делал это «на договорных началах», т. е. всё финансирование, как государственное, так и «спонсорское» из-за рубежа, стало проходить через финотдел НКВД. И «еврейские денежные потоки» текли теперь по «энкаведешным каналам».

Как бы то ни было, поздним летом 1932 года (сам Жорж утверждал позже, что произошло это в июле[409], а если принять приведённое выше утверждение А. Хойне о 11–12 суточном пути из Москвы, то можно указать и примерную дату 22–23 июля) семья Ковалей оказалась в биробиджанской коммуне «Икор».