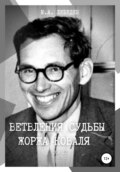

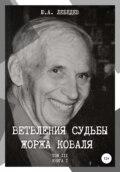

Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Поступление в МХТИ

Вернёмся, однако, к подробностям поступления Жоржа в МХТИ. В рассматриваемой ветви альтерверса события разворачивались так. У ОЗЕТа был полученный из КОМЗЕТа список институтов и специальностей, на которые нужно было направлять абитуриентов. А этот список, конечно, был согласован с кураторами с Лубянки. А в случае возникновения каких-то вопросов для их согласования далеко ходить не приходилось – от Никольской до Лубянки пять минут пешего хода ☺. И в этом списке какое-то особое место занимал МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Мы ещё будем рассматривать «специальные интересы» ОГПУ и НКВД в области химии при анализе работы Жоржа как разведчика, но в 1934 году персонально Жорж вряд ли был «привязан» к этим интересам. А вот ОЗЕТ должен был обеспечить заданную квоту студентов-химиков.

Причин, по которым появилась такая квота, было множество, и соответствующий «жгут ветвлений альтерверса» содержит множество нитей. В ходе работы над настоящей книгой удалось выявить одну из них, непосредственно относящуюся к превращению юного Жоржа из «Жоржа-электротехника» в «Жоржа-химика».

В архиве ФСБ есть документ, составленный в апреле 1934 года: «О задачах резидентуры в САСШ. Краткая записка (апрель 1934 г.)».[564] Имеется в виду резидентура ИНО ОГПУ при СНК. В записке, в частности, говорится:

«Нигде так высоко не развита техника во всех областях промышленности, как в А<мерике>. Масштабы произв<одст>-ва, что особенно важно, когда мы говорим о добыче технич. материалов для нашей промышленности, в А<мерике> наиболее соответствуют нашим масштабам пр<оизводст>-ва. Это делает технич. разведку в САСШ главным центром работы».[565]

Что же именно интересует советскую разведку?

«Гл. области: а) авиастроение – Картис-Райт; б) орудийное произв<одст>-во; в) спецприборы воен. техники – фирма Сперри; г) химия – Дюпон».[566]

А какими кадровыми ресурсами располагает резидентура на момент написания этого документа и, что для ответа на наш вопрос даже более важно, какие кадры будут решать поставленные стратегические задачи в дальнейшем? Если говорить «по большому счёту», то

«На сегодняшний день мы никакой агентуры не имеем, эту работу необходимо начинать на пустом месте».[567]

Как видим, среди задач, стоящих перед резидентурой в области стратегической «технической разведки», электротехники нет, а химическая тематика занимает важное место. Но в 1934 году «по химии» в американской резидентуре ИНО ОГПУ могут работать только два агента:

«С-6 – инж<ене>-р-химик. Хим. Лабор<ратория>-я воен. Мин<истерст>-ва. С-5 – инж<ене>-р из группы академика Ипатьева».[568]

Из этой записки очевидно, что резидентура правильно оценивала стратегическую конъюнктуру (Дюпон – полимеры, Военное министерство – ОВ, лаборатория Ипатьева – каталитическая нефтепереработка). Однако, в действительности она имела только «зачатки агентуры» в этих важнейших областях промышленной химии и эти «зачатки» со временем нужно было превратить в мощные агентурные сети.

Я не знаю, какова была дальнейшая судьба «Краткой записки», но, если тогда в разведке ОГПУ были дальновидные профессионалы, очевидно, что одним из результатов ознакомления с ней руководства должно было быть перспективное кадровое решение – направить в авиационные, инженерные и химические ВУЗы определённый контингент абитуриентов, потенциально способных стать агентами легальной и нелегальной технической разведки именно в США.

И в рассматриваемой нити жгута ветвлений альтерверса после анализа апрельской записки появилась июньская квота для ОЗЕТА по направлению абитуриентов из среды американских иммигрантов в соответствующие ВУЗы.

А для того, чтобы из нескольких «потенциальных агентов» потом, по результатам учёбы и проявившихся в этот период черт личности, можно было выбрать реальных кандидатов в разведчики, таких абитуриентов должно быть много. И это открывает интересное направление работы для историков технических ВУЗов – изучение судеб «квотированных» абитуриентов 1934 года.

В конкретном случае с Жоржем такое решение закрыло ему путь в «электрики» и толкнуло на дорогу в «химики».

От себя замечу, что химия – довольно специфический раздел естествознания, «природная склонность» к работе в котором присуща немногим молодым людям. И, хотя в это время в СССР действовала массовая организация «Осоавиахим», занималась она, в основном, подготовкой лётчиков, парашютистов и «ворошиловских стрелков». Химическая составляющая в его работе сводилась почти исключительно к обучению пользования противогазом. Поэтому выполнить предписание КОМЗЕТа и найти желающих поступать в химический институт среди абитуриентов ОЗЕТа было непросто. Агитацию нужно было вести грамотно, предметно, и убедительно, с учётом индивидуальных особенностей абитуриента. В данном случае это и было поручено «тов. Погребицкому» который выполнял роль куратора Жоржа при его поступлении в институт.

С Вильямом Львовичем была проведена соответствующая «установочная беседа» и ему была выдана для обсуждения с Жоржем недавно выпущенная ОЗЕТом книга, содержавшая доклад американской комиссии по изучению Биробиджана:

04.04. Титульный лист издания «Отчёта экспертов» ИКОРа[569]

И авторство книги, и интерпретация её содержания «представителем ОЗЕТа» Погребицким, сотрудником авторитетной газеты «Moscow News», должны были, по задумке «стратегов ОГПУ», стать весьма важными ориентирами для окончательного выбора Жоржем ВУЗа, в который он подаст документы. А эта интерпретация сводилась к следующему.

В докладе были отмечены такие особенности природных условий ЕАО, которые свидетельствовали – в перспективе именно химические технологии будут играть важнейшую роль в промышленном развитии еврейской автономии.

Так, в докладе говорилось, что

«наличие обильных минеральных источников на территории, предназначенной для колонизации, значительно повышает ее ценность, как строящейся страны. Минералы доставляют сырье, из которого фабрикуются полезные продукты. Их присутствие будет стимулировать развитие крупной промышленности, увеличит возможность найти применение труду и образует звено, посредством которого новая страна, благодаря своему производству, займет свое место в общей экономике окружающих районов».[570]

В докладе комиссии Кунца конкретно перечислялись «минеральные источники» – железо, графит, золото, асбест, охра, слюда, уголь, торф, минеральные строительные материалы.[571]

Разработка всех этих богатств действительно потребует инженеров химиков-технологов. Техников предполагалось подготовить и на месте, в Биробиджане, что и осуществилось в 1935 году – в открывающийся в Биробиджане горно-металлургический техникум планировалось направить 120 студентов![572] А вот инженеры нужны хорошие, с качественным профессиональным образованием.

И это не было «пустыми словами». Вот что сообщает Е. Марундик о реальных планах ЕАО по развитию своих химико-металлургических производительных сил и о результатах их воплощения в жизнь в готовящейся к изданию книге с рабочим названием "Коммуна Икор-Соцгородок":

«1 января 1935 года в молодом Биробиджане был открыт горно-металлургический техникум, очень популярный среди молодежи. В ЕАО надеялись начать разработку в ближайшие сроки месторождений железных руд, построить металлургический комбинат. Но все изменилось, в 1937 году. Директора техникума, выходца из Польши Михаила Лейбовича Полгона, как иностранного шпиона, приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. А техникум в 1939 году преобразовали в железнодорожный».[573]

Так что в тех ветвях альтерверса, где не было Большого Террора, Жорж Коваль вполне мог стать после окончания МХТИ им. Д. И. Менделеева по специальности «технология неорганических веществ» технологом или начальником цеха фосфорной кислоты, например, на освоенном в этих ветвях Бироканском фосфоритном месторождении…

Разговоры об этом протекали в доверительной домашней обстановке Погребицкого, при тесном общении[574] «за чайным столом». Жорж, соглашаясь с тем, что инженеры-химики будут играть важную роль в Биробиджане, плохо видел себя в этой роли – химию он не очень любил.

На сетования Жоржа по поводу трудностей в изучении нелюбимой им химии Погребицкий на домашних посиделках (или какой-то сотрудник на Никольской) резонно возражали – а что, гнус, марь, болотную жижу Жорж разве любил? Но, если это важно для дела, нужно быть готовым выполнять и не самую приятную работу.

К тому же, доверительно говорили Жоржу, в МХТИ есть Общетехнический факультет, где готовят инженеров широкого профиля, с профессиональной ориентацией в различных технических дисциплинах, в том числе и по электротехнике, так что, в зависимости от конкретной обстановки в ЕАО через пять лет, можно будет выбрать работу и по близкой ему специальности.

Запасы угля и торфа послужат топливом на тепловых станциях, а быстрые реки будут использованы в гидроэнергетике. В отчёте прямо говорилось, что можно

«ожидать, что с увеличением населения и с развитием промышленности самые быстрые потоки Биробиджана смогут быть использованы для электрической энергии».[575]

А в строительстве и эксплуатации как тепловых, так и гидростанций инженер-электрик с химической подготовкой в условиях ЕАО будет особо ценным.

И уж совсем конфиденциально говорилось, что как раз с МХТИ у ОЗЕТа сложились весьма дружеские отношения и проблем с оценками на вступительных экзаменах у Жоржа не будет. А это серьёзно волновало Жоржа – времени на подготовку к ним у него практически не было.

Так или иначе, но уговоры подействовали. И 31 июля 1934 года, через наделю после приезда в Москву, Жорж заполняет «Опросной лист для поступающих в МХТИ им. Д. И. Менделеева»:

04.05. Фрагмент «Опросного листа для поступающих в МХТИ им. Д. И. Менделеева»[576]

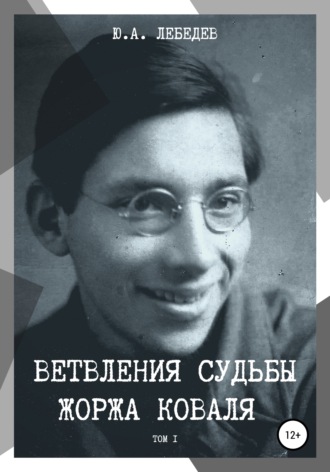

Обращаю внимание на фотографию, приклеенную к этому документу. Как мне кажется, Жорж не сильно изменился за два года, прошедшие со времени плавания на «Мажестике».

Отметим, что за бланком Опросного листа даже не нужно было ехать на Миуссы в МХТИ, он уже был в офисе ОЗЕТа. Тут же после заполнения листок был тщательно проверен «членом Президиума, уполномоченным ЦС Озета». Ни в одном из 22 пунктов московский уполномоченный «неправильных сведений» не обнаружил (не скрыл ведь Жорж даже того, что родители имели не только корову, но и свинью!). За честность Жоржа уполномоченный и поручился своей подписью и печатью «ОЗЕТ»:

04.06. Первый адрес Жоржа в Москве и заверяющая подпись с печатью «ОЗЕТ»[577]

Экзамены оказались действительно трудными. За два года работы с колуном и зубилом в ЕАО блестящий студент Университета Айовы существенно утратил «интеллектуальную форму». Об этом свидетельствует тот факт, что на вступительных экзаменах в МХТИ он получил три унылые тройки – по математике и устной и письменной, и по химии, и только по физике (результат его биробиджанского учительского «тренинга»?) в «Испытательном листке» красовалась оценка «хор».[578]

Но свои «конфиденциальные» обещания ОЗЕТ выполнил. Жоржа освободили от экзаменов по обществоведению и русскому языку, о чём свидетельствует запись на оборотной стороне «Испытательного листка»:

04.07. Надпись на обороте «Испытательного листка»: «Карточку принять без оценки обществовед. и русского яз., т. к. товарищ слабо владеет русским языком».[579]

В итоге, Жорж, набрав 13 баллов из 30 (если учитывать русский язык и обществоведение, которые должны были сдавать поступающие «на общих основаниях»), был зачислен студентом Общетехнического факультета МХТИ им. Д. И. Менделеева.

После такого плодотворного начала отношения Жоржа с ОЗЕТом ещё более укрепились, и он в течение нескольких лет был представителем ОЗЕТа на своём факультете вплоть до расформирования ОЗЕТа в 1938 году.[580]

Студенческая жизнь Жоржа подробно проанализирована в документальной книге А. П. Жукова, вышедшей к 100-летнему юбилею знаменитого менделеевца,[581] к которой я и отсылаю заинтересованного читателя за подробностями академической биографии студента Жоржа Коваля.

Создание своей семьи

В дополнение к насыщенной книге А. П. Жукова приведу несколько эпизодов из студенчества Жоржа, которые относятся к его семейной жизни.

Свою будущую жену, Людмилу Александровну Иванову, Жорж встретил в институте. Она, также как и он, поступила в МХТИ в 1934 году, и также была студенткой Общетехнического факультета.

04.08. Студентка Л. А. Иванова.[582]

На фотографии из личного дела студентки Л. А. Ивановой она предстаёт в образе типичной «рабфаковки» с картины Иогансона «Рабфак идёт».

Абитуриентка Иванова пришла в МХТИ «не с пустыми руками». Она уже успела поработать и отличиться в деле «социалистического строительства». Об этом свидетельствует полученный ею в августе 1934 года (в период сдачи вступительных экзаменов!) значок № 65840 "Техника в период реконструкции решает всё":

И соответствующая Грамота Всесоюзного совета обществ «За овладение техникой»:

04.10. Грамота ВСОЗОТ Л. А. Ивановой как «ударнику освоения техники» от 23 августа 1934 г.[584]

И с первого взгляда трудно было предположить, что эта рабфаковка (а она действительно год проучилась на вечернем факультете МХТИ) – внучка кондитерского фабриканта, дочь царского офицера, волею судеб ставшая «студенткой-комсомолкой-отличницей».

04.11. Людочка Иванова с няней, Москва, 1913 г.[585]

Были странности и в «социальном портрете» студента Жоржа Коваля. Несмотря на всю свою «социалистическую идейность» и «трудовую закалку» в коммуне, Жорж к 1936 году всё ещё не был комсомольцем! Я полагаю, что именно под влиянием общения с Людмилой и, вероятно, вследствие её агитации, он и вступает, наконец, в 1936 году в ряды «передовых борцов за правое дело».

Где и как познакомились «внесоюзный студент» Жорж и активная комсомолка студентка Людмила, семейное предание умалчивает. Но, со слов однокурсницы Жоржа и, впоследствии, коллеги по работе на кафедре ОХТ И. Э. Фурмер, Жорж был заметной мужской фигурой в институте. Его шарм, акцент и американское происхождение производили впечатление, и «отбоя от девчонок не было».[586]

Да и яркая активистка Людмила не была обделена вниманием кавалеров. Дело доходило до серьёзных личных драм. Так, отвергнутый ею сокурсник (и будущий проректор МХТИ по учебной работе) Б. И. Степанов отказался работать по распределению на Дербеневском химзаводе им. Сталина.

Официально это отражено в ответе Главанилпрома на запрос из МХТИ по поводу начала работы выпускников 1939 года:

«Степанов Борис Иванович – получено сообщение, что на Дербеневский химзавод не прибыл. 16/Х с.г. заявил, что будет в НКХП менять направление».[587]

А неофициально, отказ последовал после того, как выяснилось, что вместе с ним на этот завод распределена и его бывшая симпатия.

Как бы то ни было, «в вихре света» студенческих перепалок, посиделок и вечеринок они нашли друг друга, и 2 сентября 1936 года состоялась их свадьба.

Со стороны жениха присутствовал его брат, Гейби, только что ставший студентом МХТИ. Остальные родственники отсутствовали «по уважительной причине» – в 8000 километров восточнее московского свадебного стола отец, мать и старший брат Жоржа накрывали стол по случаю другого семейного праздника – в колхозе «Икор» у Шаи родилась дочка Гита.

Со стороны невесты была её мама, Татьяна Васильевна Иванова.

Тёщу Жорж получил весьма колоритную – по происхождению крестьянскую дочку, бывшую невестку кондитерского фабриканта, вдову инвалида Красной Армии, куда отец Людмилы, Александр Васильевич Иванов, вступил в 1918 году, служил «по хозяйственной части», демобилизовался по болезни, и умер от туберкулёза в 1924. На момент выхода замуж дочери она – «технический секретарь райкома работников начальной и средней школы Москворецкого района города Москвы»,[588] (а попросту – секретарь-машинистка), старейшая (по сроку прописки) жительница коммунальной квартиры № 1 на Большой Ордынке, 14.

И, добавлю, бывшая владелица этой квартиры в центре Москвы. Все остальные жильцы – это «подселенцы», вытеснившие Татьяну Васильевну с дочерью, а теперь и с зятем, в одну комнату коммунального монстра, возникшего по воле новой власти из «барской квартиры».

С тёщей у Жоржа отношения были непростые. Оба они были «с характером», оба прошли, хотя и совершенно разными, но явно неординарными жизненными путями. И богатый жизненный опыт каждого из них делал неизбежными «бытовые трения».

04.12. Татьяна Васильевна Иванова, 10-е годы XX в.[589]

Вот как восприняла Татьяна Васильевна известие о том, что её дочь собирается замуж за Жоржа:

«Тетя Мила рассказала о том, что, когда она пришла и сказала своей маме, что она выходит замуж за американца, она ей сказала: «Милочка! Как же ты будешь с ним жить? Он же совсем не говорит по-русски, и будет тебя бить!».[590]

04.13. Людмила Александровна и Татьяна Васильевна Ивановы.[591]

Но то, что оба они искренно любили Людмилу, позволяло преодолевать все недопонимания и трения с минимальным числом искр ☺…

04.14. Жорж Коваль и Татьяна Васильевна Иванова.[592]

Я, конечно, не имею секретной статистики ГРУ по количеству приветов тёщам от действующих разведчиков-нелегалов, но, после знакомства с «нелегальной перепиской» Жоржа и Людмилы Александровны во время выполнения Жоржем задания в Америке, готов заключить пари, что Татьяна Васильевна будет по этому параметру на одном из первых мест в истории советской разведки.

04.15. Приветственный автограф Ж. А. Коваля Т. В. Ивановой в письме из Нью-Йорка от 14/XII-45 г.[593]

Как видно из текста, Жорж не раскрывает полностью имя тёщи. Вероятно, из соображений конспирации ☺.

Некоторая грамматическая несвязность в конце фразы («ее» вместо «ней») показывает, что, хотя за долгие годы разлуки (прошло уже пять лет его командировки!) он слегка подзабыл правила грамматики, но это его мало волнует, а вот за то, что мог забыть передать привет Татьяне Васильевне в прошлом письме, считает необходимым принести извинения ☺…

После возвращения Жоржа из Америки в Москву Татьяна Васильевна продолжала вести хозяйство Жоржа и Людмилы и была «хозяйкой в доме» до самой своей смерти в 1952 году. И в этой семье она осталась хозяйкой и после смерти – в её могилу на Даниловском кладбище, спустя многие годы, когда пришло время, захоронены и Людмила Александровна, и Жорж Абрамович…

И спустя многие годы и Жорж, и Мила, вспоминали о Татьяне Васильевне с теплотой и лёгкой иронией. Вот что рассказала об этом Л. С. Соловьёва:

«С тетей Милой я познакомилась совсем незадолго до ее смерти в 1995 году. Мы с мамой по делам приезжали в Москву, где тогда уже жила моя сестра, и во время этой поездки пришли в гости к дяде Жоржу и тете Миле. Они поразили меня тогда как семейная пара. Тетя Мила была уже совершенно больная, практически не ходячая. Моя сестра почему-то спросила ее о том, что такое «флердоранж»? И тетя Мила сказала: «Я не только расскажу о том, что это такое, но и покажу флердоранж, который сохранился со свадьбы моей мамы… А ещё скажу, что мы с Жоржиком буквально на прошлой неделе выпили бутылку шампанского, которую подарили маме на свадьбу!». И тут же сидит дядя Жорж, который добавляет: «Да… кислятина была ужасная!»».[594]

Конечно, ироничная реплика Жоржа была справедливой – шампанское, которому «за восемьдесят», запечатанное в бутылку ещё «при царском режиме» Российской Империи, пережившее революцию, «уплотнение жилплощади», войну, эвакуацию, борьбу с космополитизмом, разоблачение культа личности и волюнтаризма, брежневский застой и горбачёвскую перестройку, открытое после развала Советского Союза, сладким быть не могло. Но какую сладкую ностальгию вызвал глоток из этой бутылки – свадебного подарка Татьяне Васильевне!

И ещё один важный аспект отношений Жоржа и Татьяны Васильевны. Жорж имел богатый жизненный опыт, основанный на общении с такими социальными группами, как еврейские эмигранты в США, рабочий и «средний» класс американской глубинки, специфический конгломерат переселенцев в ЕАО, советское студенчество 30-х годов. А в общении с Татьяной Васильевной он получил возможность включить в свою картину мира ещё и опыт уходящего в небытие российского дворянства.

Об этом мы беседовали с Л. С. Соловьёвой, которая первой обратила внимание на такой аспект взаимоотношений Жоржа и Татьяны Васильевны.

«Ю. Л. Да, думаю, что когда они жили втроем, то Татьяна Васильевна была «хозяйкой в доме» и Жорж с тетей Милой ее побаивались…

Л. С. Это так, но, с другой стороны, после смерти дяди Жоржа, когда в наши руки попали архивы тети Милы, мы увидели все эти фотографии, эти письма, которые писали друг другу люди круга её матери со всего мира – из Швейцарии, Франции, Монако, и бог его знает, откуда ещё!.. Читая эти письма и открытки, которые заменяли тогда телефон, чувствуешь настроение этих людей, стиль их общения – свободный, раскованный…, Видишь обмен новостями, и пустячными – кто и как проигрался, у кого какой ухажер – и серьезными, понимаешь, что эти люди жили совсем другой жизнью, такой, к которой какая-то часть нашего населения только пришла сегодня – свобода передвижения, свобода общения… Тут и понимаешь, что они потеряли при советской власти!».[595]

Этот мировоззренческий обертон, возникший у Жоржа во времена студенчества, не умолкал и позже, свидетельство чему слова Жоржа в письме Миле из Америки – «я думаю часто о <ней>». И это явно не было просто «дежурным комплиментом»…