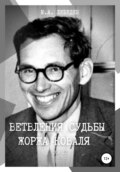

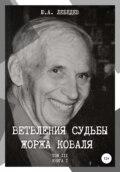

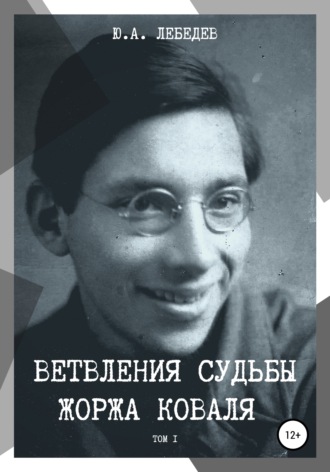

Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Студенческий калейдоскоп

Учёба – главное занятие студента. Но, разумеется, жизнь не ограничивалась только слушанием лекций и выполнением лабораторных работ. Ведь вокруг была Москва, полная житейских соблазнов, маленьких и больших.

От стакана газировки в жаркий летний день,

04.16. Газировка на ул. Горького.[596]

до гладкого льда катка в Парке Культуры у нового Крымского моста зимой:

04.17. Каток в Парке Культуры.[597]

Москва хорошела на глазах. В том же году, когда был построен Крымский мост, Жорж с Милой могли полюбоваться красотами ВСХВ из окна второго этажа троллейбуса:

04.18. Центральный вход на ВСХВ, 1938 г.[598]

А московские театры и музеи! Конечно, если осенью 1934 года первокурсник Жорж Коваль, глядя на величественную громаду Большого Театра, вряд ли планировал свои визиты на «Лебединое озеро» или «Аиду», то после знакомства с Людмилой, а, особенно, после женитьбы и тесного знакомства с Татьяной Васильевной, его «культурные аппетиты» явно усилились.

04.19. Большой театр, 1934 г.[599]

Важную роль в становлении его эстетических взглядов играло то, что Татьяна Васильевна не только делилась с ним и Милой воспоминаниями о богатстве и разнообразии культурной и художественной жизни Москвы начала XX века, но и сама обладала незаурядными художественными способностями. Её картины были наглядной демонстрацией того, что «технический секретарь райкома работников начальной и средней школы» – это маска, которую она вынуждена была носить в сложившихся обстоятельствах «карнавала жизни».

И не случайно на одном из её натюрмортов появился букет из сломанных маков – не в хрустальной вазе, как обычно изображаются букеты, а на плоской пустой столешнице «парадные флажки лепестков, чей трепет завораживает художников и раздражает фотографов, прикрывают траурную сердцевину».[600]

Впечатление такое, будто в каком-то пространстве холодного облачного неба букет просто бросили на стол, не заботясь о сохранности стеблей. Брошенные цветы с изломанными стеблями и две капли-слезинки, падающие с мокрых цветов – аллегория её жизни и судьбы. И не случайно эти цветы именно маки – символ сна, успокоения, обезболивания – всего того, чего жаждала её душа.

04.20. Т. В. Иванова, «Маки».[601]

Разумеется, мироощущение молодых Жоржа и Милы было гораздо оптимистичнее. И это порождало определённые «эстетические диссонансы» во взаимоотношениях с Татьяной Васильевной, но и стимулировало молодых к активной «культурной жизни».

Поэтому не стоит и пытаться перечислить все те спектакли, концерты, музеи и выставки, которые они посетили.

Но вот одна из «ворсинок альтерверса», связанная с искусством и их личной жизнью. Они поженились осенью 1936 года. Оба уже третьекурсники. Вся округа Менделеевки исхожена и изъезжена. Конечно, как сказал поэт, «любовь – не вздохи на скамейке, и не прогулки при луне»,[602] но и без этих романтических атрибутов она не обходится ☺. А в комнате жоржевского общежития и в коммунальной квартире Милы такую скамейку вряд ли найдёшь…

Где же могла находиться эта скамейка, на которой шептались заветные слова? Ближайшим и вполне доступным местом был старинный Екатерининский парк, ставший парком ЦДКА – двадцать минут хода от Менделеевки. И не они одни избрали этот уютный уголок в центре Москвы для «сугубо личных разговоров»:

04.21. В парке ЦДКА.[603]

И как же приятно было молодожёнам увидеть эти «заветные места» на картинах художника Николая Григорьева, когда в 1937 году они заглянули на выставку его картин в Центральном доме Красной Армии им. М. В. Фрунзе![604] И, может быть, они узнали и ту аллею, где проходили их «прогулки при луне»:

04.22. Фрагмент картины Н. М. Григорьева «В парке», 1936 г.[605]

«Завораживающий свет гирлянд, вечерняя аллея. Николай Григорьев сумел окутать пространство холста густыми летними сумерками. И это при том, что художник не использовал ни одного мазка черной краски. Глядя на картину «В парке», мы ощущаем и теплоту летнего воздуха, и умиротворение, и чувствуем неспешное приближение ночи»,[606]

– так описывают эту картину современные искусствоведы. А для Жоржа и Милы картина будила ещё и очень личное воспоминание…

Событие посещения выставки Григорьева – очень тонкое волокно альтерверса Жоржа. Но в его биографии есть и гораздо более вероятные эпизоды, связанные с изобразительным искусством, подтверждённые документально.

Об одном из них мы знаем почти наверняка. В Московском Государственном музее нового западного искусства на Пречистинке 24 декабря 1936 года состоялось открытие выставки «Художники США – музею ЕвАО». Это была выставка картин, скульптур и графики, передаваемых американскими художниками новому музею в Биробиджане.

Выставку в «присутствии многочисленных представителей Советской общественности открыл Диманштейн»[607], Председатель ЦС ОЗЕТ. Музей предоставил 160 билетов на открытие ОЗЕТу,[608] и наверняка два из них достались Жоржу, как представителю ОЗЕТа в МХТИ, и его жене Миле. Это был хороший подарок Жоржу к его 23-летию.

О спортивных пристрастиях студента Коваля известно немного. Точно известно, что он любил лыжи и футбол. На лыжах катался сам, причём делал это всю жизнь – студентом, аспирантом, доцентом, пенсионером – до глубокой старости!

Менялась экипировка и снаряжение. Вначале были валенки и бамбуковые палки:

04.23. Менделеевцы на лыжном старте. Жорж Коваль первый слева.[609]

А потом – лёгкий дюраль, специальные лыжные ботинки и крепления «Ротафеллы»:

04.24. Жорж на лыжной прогулке, 50-е годы.[610]

И даже в канун 90-летия, при неважном уже здоровье, родные опасались его лыжной активности:

«Кабы на лыжах не сиганул, снег как выпадет! Он их пока не выбросил, на балконе стоят»,

– писал мне Геннадий.[611]

Но всегда на лыжне с улыбкой…

А футбол – это «платоническая страсть», та, в которой «невольны мы в самих себе». В то время было несколько достойных кандидатов на симпатии – армейцы, динамовцы, железнодорожники, но Жорж почему-то отдал сердце московскому «Спартаку». И «Спартак» его не подвёл – осенью 1936 года стал чемпионом СССР, после чего совершил блестящее турне по южным городам Франции, где наши футболисты легко громили любительские команды из Лиона (11:0), Марселя (13:0) и Ниццы (12:0).[612]

Но, конечно, апофеозом успехов стал матч 8 июля 1937 года, когда «Спартак» обыграл знаменитую команду басков со счетом 6:2. В СССР баски провели 12 встреч с разными командами, но выиграть у них сумел только «Спартак»!

04.25. Триумфальная колесница в виде бутсы «Спартака» на Манежной площади.[613]

Я не знаю, попал ли Жорж на трибуну стадиона «Динамо» в день игры, но уверен, что среди ветвлений альтерверса Жоржа есть множество таких, где именно он и является тем человеком в левом нижнем углу на фото, который толкает «триумфальную колесницу» спартаковцев в июле 1937 года по улицам Москвы.

К тому же, участником этого матча был хороший знакомый Жоржа менделеевец Петр Старостин! Хотя, по сведениям А. П. Жукова, Старостин не числится в протоколах матча, но сам он утверждал, что играл – заменил минут за 25 до конца матча полузащитника К. И. Малинина.[614]

Любовь к футболу и «Спартаку» он пронёс через вынужденное (но вполне успешное!) отвлечение на бейсбол во время своей «командировки» в Америку. После того, как в США узнали о присвоении Жоржу звания Героя России, его сокурсник по CCNY и студенческий приятель Блум рассказал корреспондентам, что Жорж очень хорошо играл в бейсбол на позиции «шорт-стоп».[615]

Что это за позиция, я точно не знаю, но она «считается одной из наиболее важных оборонительных позиций на поле, а также одной из самых сложных».[616] Игра на этой позиции отдалённо схожа с игрой вратаря в футболе.

По возвращению в Советский Союз им снова овладела «болельщицкая страсть» к футболу.

Вот как вспоминает об этом его первый дипломник в МХТИ проф. А. И. Родионов в беседе со мной:

«Ю. Л. Да, ведь Вы с ним были футбольными болельщиками!

А. Р. Да, мы с ним хаживали на стадион… Мы за «Спартак» болели… И если я в прошлый раз стоял в очереди, то теперь ты иди стой! И он ходил и стоял, и никаких возражений у него не было… А очереди были такие, что иногда часа три приходилось стоять!..

Ю. Л. А на стадионе как он себя вел? Эмоционально? Кричал?

А. Р. Было… Не без этого… Кругом такая публика…»[617]

Причём, вопреки мифическим «профессиональным ориентирам», он не изменил своей привязанности именно к «Спартаку». Свидетельствует об этом известный журналист Н. Долгополов:

«В 1993 или 1994 году на стадионе «Динамо» патриарх – основатель московского «Спартака» и мой добрый знакомый Николай Петрович Старостин вдруг показал мне на пожилого человека, сидящего на трибуне. "Наш многолетний верный болельщик. Ученый, то ли физик, или, кажется, химик". Я поначалу не понял: "И что здесь удивительного?" Мой старинный компаньон по прогулкам по Садовому кольцу улыбнулся: "Ему бы за «Динамо», а он, видите, за нас. Хоть и разведчик"».[618]

Многое изменялось во взглядах Жоржа в течение его долгой жизни, но страсть к футболу, зародившись в молодости, не угасала в нем до последних лет жизни. Даже в возрасте 90 лет, при плохом самочувствии, лёжа в постели, он в телефонном разговоре, по рассказу его племянника Г. И. Коваля, «про футбол из меня все вытянул, с репортажами, что по радио у BBC и Свободной Европы выслушал, сравнил, поспорили даже про впечатления».[619]

Нити «войлочного альтерверса»

Если рассматривать альтерверс как некую волокнистую среду, сплетённую из нитей судьбы, то студенческие годы Жоржа предстанут в виде куска кошмы – войлочного материала с беспорядочно сцепленными волокнами.

В этом сплетении можно выделить сетевые каркасы – бытовой, учебный, «культурный», спортивный и многие другие.

Я хочу выделить один из них, послуживший в дальнейшем основой событий, в конечном итоге приведших Жоржа в ту ветвь альтерверса, где ему предстояло стать разведчиком. Конечно, это только одна из многих связующих нитей студента Коваля и разведчика Дельмара. В «классическом» историческом исследовании эта нить не обсуждалась бы вследствие её «маловероятности», но при эвереттическом подходе, когда действительность априорна для всякой логически обоснованной цепочки событий, выбор достойных обсуждения альтернатив определяется предпочтениями автора и его прогнозом возникновения интереса к ней со стороны читателей.

Зацепился я за сеть этого волокнистого каркаса, обратив внимание на газетную публикацию в «Правде» материалов, посвящённых столетию со дня смерти А. С. Пушкина:

Разумеется, Жорж читал этот номер. Не было в Москве мало-мальски культурного человека, кто в этот день не читал бы центральную прессу. Пушкинский «юбилей» был событием государственного масштаба не только по официальному статусу, но и по восприятию его всеми слоями тогдашнего общества.

Я взял в кавычки слово «юбилей», поскольку по своему смыслу оно обозначает празднование. А праздновать годовщину события убийства человека, считающегося «национальным гением», как-то неловко и даже противоестественно. Но и в сознании современников, и в исторической литературе, события 1937 года, связанные со 100-летней годовщиной гибели Пушкина, и ощущались, и закрепились в памяти как юбилейно-праздничные.

Скромным, но юбилейным был 1924 год, 125 лет со дня рождения Пушкина. Этот юбилей оставил заметный след в литературе благодаря Маяковскому с его стихотворением «Юбилейное». Но это был чисто литературный юбилей без всякого политического «подтекста».

В те годы ещё можно было безбоязненно дать такую оценку творчеству современных пролетарских поэтов: «От зевоты скулы разворачивает аж!».[621] Совсем иное дело год 1937. Юбилей убийства поэта стал одним из крупнейших политических сражений советской власти с эмигрантской диаспорой, «вчистую» выигранный властью.

Часто в противоестественной инверсии восприятия исторической скорби и праздничного веселья – к «празднику» выпустили новый шоколад «Сказки Пушкина» и ёлочные игрушки «золотая рыбка», «белочка, грызущая орешки», «богатыри»[622] – обвиняют «нравственную глухоту» Сталина и его окружения:

«Многими исследователями советской эпохи грандиозное празднование не самой очевидной пушкинской даты – столетия со дня смерти, оценивается в рамках общего имперского сталинского поворота в политике государства».[623]

Все эти оценки и аргументы – историческая правда. Но не вся правда. Вполне допускаю, что для обоснования «имперского поворота» даже при нравственной глухоте могли быть найдены более сообразные события и формы их пропаганды.

Например, 400-летие в 1937 году победы над Литвой и Польшей в Стародубской войне,[624] или 700-летие в 1936 году начала княжения Александра Невского[625] – да мало ли событий «имперского значения» отыскали бы историки при соответствующем указании «партии и правительства»?

Почему же всё-таки дворянин Пушкин, а не, скажем, революционный демократ Добролюбов, которому в 1936 году исполнялось 100 лет?

В рассматриваемой сети ветвлений альтерверса за этот пушкинский праздник нужно благодарить НКВД.

В конце 1934 – начале 1935 года по каналам разведки, отслеживающей деятельность «белогвардейской эмиграции», стало известно, что в Париже и Нью-Йорке образовались группы интеллигентов, которые собираются превратить 100-летнюю годовщину смерти Пушкина в повод для дискредитации культурных достижений и авторитета Советского Союза, а также объединить разрозненные группы эмигрантов в борьбе против большевизма.

В обращении Бориса Львовича Бразоля (в то время он был сотрудником Государственного департамента юстиции США) к читателям авторитетной американской эмигрантской газеты «Россия» говорилось:

«На Пушкине могут и должны соединиться и братским целованием сродниться все, в ком имеется хоть крупица русскости… Грядущее чествование памяти Пушкина, к которому мы, в рассеянии сущие, должны готовиться с благоговением, может оказаться поворотным пунктом в истории нашего Зарубежья, ибо Пушкин – единственное имя, вокруг которого, как вокруг некоего священного знамени, могут собраться доселе нестройные наши рати… от которых содрогнется сатанинская власть Красного Интернационала».[626]

Аналогичные настроения были и во Франции. Эту информацию «верхи» восприняли всерьёз. И вот здесь «нравственная глухота» могла сыграть существенную роль, в результате чего фигуры речи Бразоля стали восприниматься как реальная опасность того, что Пушкин может сыграть роль «священного знамени» в походе на СССР.

И решили, что нужно перехватить инициативу. То, что это решение было принято «на самом верху» видно из хода его реализации. Действовали с размахом, на самом высоком правительственном уровне.

«Постановлением ВЦИК СССР от 16 декабря 1935 года был учреждён Всесоюзный Пушкинский комитет под председательством Максима Горького, задачей которого стали организация и руководство мероприятиями по увековечению памяти Александра Сергеевича Пушкина и популяризации его творчества».[627]

И закипела работа.

«За год с небольшим подготовка к пушкинским торжествам развернулась с небывалой широтой, захватив огромные массы трудящихся… Правительственные пушкинские комитеты созданы в Белоруссии, Грузии, на Украине, в Узбекистане, Казахстане и Туркмении, в Армении, Татреспублике, Крымской АССР, в республике Немцев Поволжья, в Чувашии, Якутии, Карелии, Бурято-Монголии, Киргизии, Каракалпакии, Кабардино-Балкарии, Азербайджане, Мордовской АССР, Дагестане. Организованы комитеты на Сахалине и Шпицбергене, в Гурзуфе и в станице Берды (Оренбургский край), в Смоленске и Воронеже, в Калинине и в Могилеве, в Иошкар-Оле и в Одессе…».[628]

Разумеется, «на местах» не знали об американских угрозах Бразоля. Тем более приятной неожиданностью для организаторов кампании был тот отклик, который она породила.

«Осуществились слова „Правды“, которая в передовой от 17/XII 1935 г. писала, что „в подготовке к историческому празднику советской культуры примет участие вся страна“. Подготовка к пушкинским дням широко развернулась в партийных и комсомольских организациях, на заводах в колхозах, в Красной Армии, в школах и вызвала творческие соревнования писателей и художников, ученых и музыкантов, артистов и педагогов. Пушкинский юбилей приобрел характер всенародного праздника социалистической культуры».[629]

Вот маленький пример из тогдашнего райцентра московской области города Калуги:

«Калуга празднует «Пушкинскую декаду». Готовится к постановке опера «Евгений Онегин». В историческом музее экспонируется мебель из Полотняно-Заводской усадьбы Гончаровых. Поэты Алексей Сурков и Михаил Голодный декламируют свои стихи в Доме учителя. На конкурсе юбилейных поделок первое место присуждается московскому школьнику за пластилиновую скульптуру «Сталин читает Пушкина».[630]

А калужский поэт-переводчик творений Джамбула Константин Алтайский представил картину дуэльной гибели поэта в духе риторики времени так:

Не в битве великой и не от меча —

Погиб ты от грязной руки палача[631]

Всё это – в провинциальной Калуге. А в Москве?

Торжества в Москве начались с утра.

«На Пушкинской площади состоялся торжественный митинг, привлекший 25 тысяч человек. Открыл митинг в 13 ч. председатель Московского областного исполнительного комитета тов. Филатов, в яркой речи обрисовавший величие неувядаемой славы народного поэта в Сталинскую эпоху. С большими речами выступили также Вс. Иванов, стахановец завода им. Фрунзе тов. В. Бутусов и представитель школьников – ученик десятого класса 114-й школы Советского района А. Дубровский».[632]

Не удивлюсь, если обнаружатся свидетельства того, что Жорж был на этом митинге. После знакомства с газетой он был особенно горд тем, что на первой полосе праздничного номера «Правды» вместе с пушкинской тематикой, рядом с портретом Пушкина, было опубликовано и объявление о юбилее биробиджанском – 15 годовщине взятия Волочаевки. Знаменитое сражение Гражданской войны, в ходе которого началось освобождение Дальнего Востока под руководством маршала Блюхера уже вошло в революционный народный фольклор:

И останутся, как в сказках,

Как манящие огни

Штурмовые ночи Спасска,

Волочаевские дни.[633]

И оно долго ещё оставалось фольклором, поскольку автор текста марша дальневосточных партизан «По долинам и по взгорьям» Пётр Семёнович Парфёнов был арестован и расстрелян в том же 1937 году[634], а маршал Василий Константинович Блюхер, одержавший победу у Волочаевской сопки,

«в 1938 году был арестован в ходе массовых репрессий в РККА и 9 ноября 1938 года умер в Лефортовской тюрьме».[635]

Но ничего этого утром 10 февраля 1937 года Жорж, конечно, не знал, и после двух первых пар в институте шёл на митинг к Страстному монастырю в приподнятом настроении. На фасаде её колокольни был портрет Пушкина, произносящего страстный монолог.

Как потом оказалось, юбилейные торжества у стен Страстного монастыря были последними торжествами у этих стен – буквально сразу после «пушкинских дней» монастырь был снесён. Но Пушкин остался. Теперь уже в виде памятника и в раздумчивом настроении…

04.27. Одна из последних фотографий Страстного монастыря.[636]

Что он делал этим вечером в этой ветви альтерверса, «история умалчивает», но не исключено, что ему «по комсомольской линии» удалось попасть и на главное юбилейное действо в Большой театр.

Этого, скорее всего, не было в «нашей ветви», поскольку никаких намёков на то, что он видел Сталина, со стороны Жоржа не было никогда. Но, конечно, и исключить этого нельзя – всё-таки, Жорж был профессиональным разведчиком, и не рассказывал о множестве событий, происходивших с ним ☺.

Вечером 10 февраля 1937 г. в Большом театре состоялся апофеоз празднования, на котором присутствовал сам Сталин, наблюдая за торжеством из гостевой ложи:

04.28. Пушкинский юбилей. В ложе Большого театра.[637]

Любопытно, что на первом плане фотографии – маршал Будённый, народный герой, но явно далёкий от пушкинистики. И вообще – в ложе люди, «не причастные» к организаторам мероприятия, просто почётные гости.

Кроме инспектора кавалерии РККА С. М. Будённого[638] там находятся в момент съёмки Председатель Совнаркома В. М. Молотов, секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин, заведующий Промышленным отделом ЦК ВКП(б) А. А. Андреев, Нарком пищевой промышленности СССР А. И. Микоян и очаровательная девочка, вероятно, дочка кого-то из приглашённых в ложу (Светлана Алилуева?).

Основные действующие лица торжества – на сцене, в президиуме.

«В президиуме члены Всесоюзного Пушкинского Комитета тт. Ворошилов, Жданов, Бубнов, Межлаук, Акулов, Киселев, Серафимович, Демьян Бедный, Тихонов, Орлов, Цявловский, Луппол, Безыменский, Лахути, Табидзе, Гладков, президент Академии Наук СССР академик Комаров, Вс. Иванов, Микитенко и другие».[639]

А «в переполненном зале делегаты московских фабрик и заводов, научных и литературных учреждений. Присутствуют члены дипломатического корпуса».[640]

И именно к ним были обращены слова основного докладчика, председателя Всесоюзного Пушкинского Комитета, Наркома просвещения РСФСР А. С. Бубнова:

«Только в стране социалистической культуры окружено горячей любовью имя бессмертного гения, только в нашей стране творчество Пушкина стало всенародным достоянием. Пушкин принадлежит тем, кто под руководством Ленина и Сталина построил социалистическое общество, он принадлежит народам СССР, которые под великим знаменем Ленина – Сталина идут к коммунизму».[641]

Интонационно важным словом в этом пассаже является слово «только». Оратор, обращаясь в данном случае к «буржуазным дипломатам», подчёркивает, что никакие нью-йоркские и парижские комитеты, никакие Бразоли не могут претендовать на «священное знамя Пушкина». Пушкин только наш.

Хорошо сказал товарищ Бубнов! Он возглавил Всесоюзный Пушкинский Комитет после смерти А. М. Горького летом 1936 года. К этому времени организационно «пушкинская кампания» была уже «на ходу» и требовалось только административное руководство ею. И оно было поручено Бубнову как публицисту-историку и «профильному наркому».

Правда, вскоре после окончания юбилейной кампании выяснилось, что прикоснулся он к «священному знамени» Пушкина грязными руками. И 17 октября 1937 года он был арестован по смутному обвинению: «не справился с работой», а 1 августа 1938 года был приговорён к смертной казни и в этот же день расстрелян.[642]

Но всё это выяснилось позднее, а в тот вечер в Большом Театре дипломаты, видя воочию переходящий в истерию энтузиазм народа в отношении Пушкина после речи Бубнова, поняли, что на этот раз «священное знамя» действительно осталось в руках большевиков.

Вот только один пример, делающий бесспорным этот вывод. Идёт строительство канала «Москва-Волга». Строители – контингент ГУЛАГа. Казалось бы, должны ненавидеть большевиков и не ловиться на их «идеологические крючки». Но вот свидетельство очевидца:

«Работник КВЧ[643] Икшинского района Бакланов вспоминал:

«Я был поражен, когда ко мне подошел каналоармеец-шофер и спросил:

– А Дантес был контрреволюционером?

Я как-то растерялся и попытался ему объяснить. Но он, не слушая меня, перебивает:

– Что вы тянете? Во Франции революция тогда была?

– Была.

– Дантес тогда был белым эмигрантом в ту революцию?

– Был.

– Значит, нашего первого поэта убил контрреволюционер?

– Да.

Шофер с секунду постоял, сосредоточенно размышляя, потом повернулся, и, уходя, выкрикнул:

– Я так и знал, что они до него доберутся, вот гады! Я чувствовал…»».[644]

Сталин доволен – разведка НКВД и его агитпроп одержали блистательную победу в очередной идеологической битве.

Какое же отношение рассматриваемая ветвь альтерверса имеет к тому, что Жорж стал разведчиком? В этой ветви его альтерверса – самое непосредственное.

Американское подразделение 7 отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР, которое вовремя предупредило руководство страны о грозящей опасности, получило личную благодарность вождя, что позволило ему избежать тотального ежовского разгрома и продолжить профессионально работать.

И оперативное дело, заведённое на семью Ковалей в 1932 году при их репатриации Иностранным отделом Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) не затерялось, но и не попало в конвейер мясорубки репрессий Большого террора.

А вполне могло бы! В 1937 году на иностранцев в колхозе «Икор» была настоящая охота. В главе «Колхоз» была рассказана история И. Форера. Добавим к этому такое замечание Е. Марундик:

«У меня есть довольно много фамилий арестованных в коммуне, в основном иностранцы… Из иностранцев, известных мне, не тронули только Ковалей, Блехермана и Литевского. Последние двое аргентинцы, как объяснил Блехерман, были предупреждены и ушли в тайгу на лесозаготовки на несколько месяцев. Когда вернулись, все было кончено».[645]

Кем же предупреждены? Очевидно, что каким-то смелым и деловитым человеком, имевшим доступ к информации о предстоящих «спецмероприятиях». Не буду навязывать читателю своего мнения, но приведу одну цитату из журнала ОЗЕТ «Трибуна»:

«Товарищ Коваль соединяет американскую деловитость с широким размахом социалистического труда. Он – член президиума райисполкома».[646]

Конечно, как о том вспоминает И. И. Блехерман,[647] и кроме Абрама, и в колхозе, и в районе были и другие смелые и совестливые люди, даже и в органах НКВД. Так что о причинах того, почему из всех иностранцев были предупреждены только Блехерман и Литевский, почему сам Абрам, будучи заместителем арестованного председателя колхоза,[648] не ушёл в тайгу «на лесозаготовки», гадать не буду – в этой точке альтерверса «войлочная путаница» ветвлений слишком густа для анализа.

Но несомненно, что в этой ветви судьбы Жоржа именно благодаря успеху НКВД в операции «Юбилей Пушкина» оперативное дело семейства Ковалей было использовано в 1939 году по назначению – для пополнения кадров самого ГУГБ НКВД.

Вскоре после окончания «пушкинских торжеств» произошло ещё одно «знаковое» для будущего разведчика событие – стажировка в Гороховецких военных лагерях.

Летние лагерные сборы, завершавшие программу военной подготовки в МХТИ, с 1929 года проходили именно там. В музее РХТУ им. Д. И. Менделеева хранится вырезка из газеты «Московский технолог» с материалами о прохождении военных сборов студентов в 1929 году в Гороховецких лагерях.[649]

К сожалению, в архиве МХТИ не сохранились данные о программе военной подготовки студентов 1937 года. Но известно, что в районе сборов располагался военно-химический полигон.

Вот авторитетное свидетельство этого Льва Александровича Фёдорова, эколога, доктора химических наук, активного организатора и участника экологического движения, создателя и руководителя Союза «За химическую безопасность»[650]:

«Военно-химический полигон во Фролищах (Нижегородская обл.) был базовым местом для обучения слушателей ХКУКС и ВХА им. К. Е. Ворошилова (после ее образования) и располагался на территории больших Гороховецких лагерей. Одновременно он был также окружным военно-химическим полигоном МВО… Полигон использовался для проведения регулярных лагерных сборов войсковых частей.»[651]

Там в начале 30-х годов проводились учебные и боевые испытания химического оружия.[652]

Вероятно, именно там летом 1937 года студент Жорж Коваль впервые решал учебные задачи «по химическому оружию», ставшие для него боевыми в роли разведчика Дельмара.

… Никто не знает, как зовут музу советской разведки – тайна её имени, как и многие другие сведения о ней, тщательно хранится в секретных архивах ☺.

Но именно она знает, что и как делать с попавшими под её опеку новобранцами, чтобы обеспечить успех их работы: отправить ли их в 7 отдел Главного управления государственной безопасности НКВД или в ГРУ, в Колымские лагеря или в Колумбийский университет – это её дело.

Муза советской разведки работала, исходя из своей интуиции и чётких партийных указаний, которые были переданы ей в инструкции, для маскировки опубликованной на первой странице газеты «Правда» 10 февраля 1937 года от имени секретного агента с оперативным псевдонимом «Пушкин»:

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца;

Хвалу и клевету приемля равнодушно,

И не оспоривай глупца.[653]

Так что выбор для вербовки студента МХТИ им. Д. И. Менделеева Жоржа Коваля муза советской разведки сделала «по Веленью божию» и… не ошиблась в своём выборе!