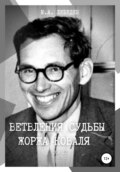

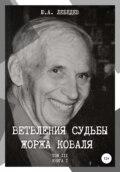

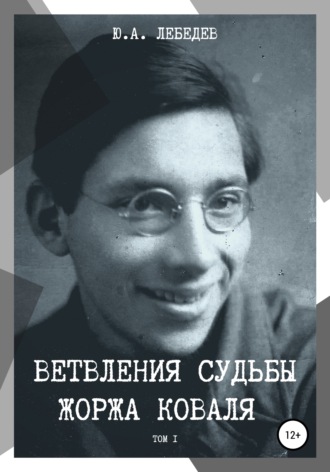

Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Но вернёмся в 1939 год. Тогда её сомнения сводились к следующему: стоят ли все «за» принятия предложения риска нарваться на «контра» НКВД, когда после согласия Жоржа начнётся проверка? Не лучше ли оставить «синицу в руках» – закончить институт, поступить в аспирантуру и стать учёным? Тем более, что по закону Жоржу не грозит армейская служба.

Единственное, чем мог успокоить её Жорж, это то, что партия у нас мудрая и сама разберётся с клеветническими наветами, если, конечно, не лукавить и быть честным с нею, как убедительно было показано в фильме «Великий Гражданин»,[688] только что вышедшем на экраны, и, как я думаю, с восторгом принятого комсомольцами Милой Ивановой и Жоржем Ковалем.

Если сам Киров (в фильме Шахов, блестяще сыгранный актёром Н. Боголюбовым) оправдывается перед комиссией крайкома («Они меня тоже мучали два часа… Какая-то дура напутала в учётной карточке, а мне – отдувайся!»[689]), то что уж говорить о простых комсомольцах!

Я думаю, что и сам Жорж в то время ещё верил в справедливость этого аргумента, хотя его жизненный опыт уже не позволял ему верить безоговорочно. Но тот же опыт подсказывал – отказ от предложения в лучшем случае закроет ему и академическую карьеру. А в худшем… В худшем случае, по его тогдашним представлениям, дальнейшие карьерные пути могли могли оказаться ограниченными зоной, ограждённой колючей проволокой. Нелояльность к предложению «органов» не могла остаться без последствий.

Но в действительности последствия могли быть и ещё худшими. Жорж ведь не знал о том, что думает об «отказниках» Главный Руководитель и «органов», и «физкультурников» и вообще всей «прогрессивной общественности»:

«Коммунистов, косо смотрящих на разведку, на работу ЧК, боящихся запачкаться, надо бросать головой в колодец».[690]

Жорж в 1939 году ещё не был коммунистом, но вряд ли в тех обстоятельствах это играло хоть какую-то роль. Так что выбирал он, на самом деле, из двух зол: какое-то время делать не то, что хочется, или не делать то, что хочется, никогда.

Действительно, если предположить, что вслед за отказом Жоржа в дом на Большой Ордынке вдруг пришли незванные гости с понятыми, то в комнате, где жили Жорж с Людмилой и Татьяной Васильевной, они наверняка нашли бы много для себя интересного! Кроме упомянутых Милой фотографий, приведённых выше, нашлись бы и другие материалы, за одно хранение которых в те времена полагался тюремный срок.

Например, вот этот сборник детских фортепьянных пьес:

05.08. Титульный лист нотного издания «Enfant Pianiste», хранившегося Т. В. Ивановой.[691]

Казалось бы – невинный осколок дворянского быта хозяйки комнаты, который даже может оказаться полезным при социализме в какой-то детской музыкальной школе.

Но понятым показали бы, открыв эту книжку на странице 35, что за этой «невинностью» хозяева прятали махровую контрреволюционную литературу:

05.09. Фрагмент стр. 35 сборника «Enfant pianiste» – ноты гимна «Боже царя храни».[692]

И ни у кого из соседей по коммунальной квартире не возникло бы и тени сомнения, что хозяев комнаты, где «тайно хранилась антисоветская литература», после обыска совершенно законно увезли туда, откуда они никогда больше не вернутся на Ордынку:

05.10. Плакат «Советский суд – суд народа».[693]

Душа нараспашку

И разговоры с женой, и встречи с вербовщиками текли своей чередой. На одной из бесед Жоржа попросили написать автобиографию, и он сделал это после разговоров с женой с совершенной откровенностью и открытостью. Черновик этой автобиографии остался в домашнем архиве Жоржа. Это восемь листов ученической тетрадки «в линейку», исписанных карандашом, с большим числом правок.

Чувствуется, что писалось это не один день, и явно обсуждалось с Милой – детали её биографии были важным элементом, демонстрирующим честность и открытость Жоржа.

Более подробной автобиографии Жоржа в его архиве нет, хотя он писал о себе в различных «Личных листках по учёту кадров» неоднократно и как студент, и как аспирант, и как научный сотрудник и педагог, и черновики этих автобиографий сохранились в его архиве.

Вот расшифровка рукописи этой автобиографии (орфография и пунктуация сохранены максимально близко к оригиналу):

«Автобиография

Я родился 25 дек. 1913 г. в городе Сью Сити, штат Айова, С. Ш. А. Мой отец приехал туда из Царской России, где он родился и жил в местечке Телехан около города Пинска (теперь это Польша) в 1910 г.[694] Мать приехала оттуда же в 1911 г. Отец в первое время работал чернорабочим, потом плотником. Мать все время была домохозяйкой. Я закончил среднюю школу в 1929 г и в этом году поступил в университет в городе Айова сити, штат Айова. Для покрытия расходов одновременно работал – уборщиком, в ресторане чистил картошку и т. д. Проучился 2 года но в связи с кризисом отец, я и старший брат оказались безработными и мне пришлось бросать. В Америке был пионером и потом (в 31–32 активно участвовал в работе союза безработных).

В 1932 г. организация «Икор» – американское отделение «Озет’а» вербовала организовала переселение в Биробиджан. Наше семейство тоже получило разрешение ехать. Мы прибыли туда в июль 1932 г. и вступили в колхоз «Икор». Мои родители находятся там (колхоз «Икор» Еврейская автономная область, Д. В.К) в настоящее время. Там же находится старший брат, который работает трактористом в М. Т. С. Отец является зам. пред. колхоза, член Р. И. Ка: – он беспартийный. Старший брат и мать тоже беспартийные.

Скоро после приезда мы все подали заявления о желании принять советское гражданство.

В 1933 г. я поехал в Москву поступать на учебу, но опоздал на прием и вернулся в Биробиджан. Работал год в городе Биробиджане и в 1934 г. поехал и поступил в М. Х. Т.И.

После приезда оч хлопотал По приезде в Москву хлопотал о получении советского гражданства и получил в 1934 г. Родители после и старший брат получили тоже в 1935 г. Младший брат получил только приехал в Москву в 1936 г. и поступил в М. Х. Т. И. Он получил гражда Советское Гражданство позже, т. к. когда родители подали заявление ему было меньше 16 лет (1919 г. рождения) и он должен был автоматически получить сов. гражданство – однако пока родители получили гражданство ему стало больше 16 лет и ему пришлось подать заявление тоже.

Младший брат член В. Л. К.С.М из 1934 года, я член В. Л. К.С.М из 1936 г.

У меня в С. Ш. А. следующие родственники.

Со стороны отца:

Гурштель, Гольда его сестра и ее муж Гурштель, Герри. Они мелкие имеют торговлю мужской одежи рабочих нет.

Гоечун, Сара, его сестра – вдова – имеет пищево продуктовую палатку рабочих нет.

У нее малолетняя дочь Естер и дочь Идит – комсомолька – замужем за коммуниста рабочего (шофер) Роланд, Лоренц.

Сильвер, Перль его сестра замужем за Сильвер, Поль – имеют продуктовую палатку. Рабочих нет. У них 3-е детей малолетние.

Со стороны матери:

Дочь ее сестры Левиц, Этель и ее муж Левиц, Исаак. Он раньше был агентом страхового об-ва а когда уехали безработный чем занимается в настоящее время мне не известно. У них трое маленьких детей.

Кроме того в Польше еще есть родственники со с мне точно не известные знаю об одной сестре отца, и об вдове брата матери. У них есть дети. Слыхал, что они занимаются рабочие. <нрзб> Связь с ними родители потеряли по моему лет 7 тому назад.

Отец еще имеет брата в Аргентине с которым связи не имеет.

У меня была связь с тети и де Гурштель Гольдой, и Герри, которая потом прервалась. Довольно часто переписывался с двоюродной сестрой Идит Гоечун и ее мужем, но потом постепенно прервалась. После долгого перерыва получил письмо месяца 4 тому назад, на котором не ответил.

В 1936 г. я женился на студентке М. Х. Т. И. Ивановой, Людмиле Александровне. Она родилась в Москве в 1912 г. Родители жены:

отец ее по званию потомс почетный гражданин по происхождению сын фабриканта. До 1914 г работал на кондитерской фабрике своего отца (фирма (И. Д. Иванов и сыновья) в гор Москве. С 1914 до 1917 находился в армии в качестве прапорщика. В начале 1918 г добровольно вступил в ряды Красной армии. Демобилизован по болезни в 1921 г. С 1921 по 1923 служил пом. зав. произ. частью на Моск. гос. кондит ф-ке «Красный Октябрь» в 1924 г. умер. После его смерти мать получала пенсию как вдова инвалида Красн. Армии.

Мать по происхождению сословию крестьянка дочь текст. фабриканта. Все время была домохозяйкой. После смерти мужа служащей. В настоящее время техн. секр. райком работников нач. и сред школы Ленинского Москворецкого района гор Москвы.

Двоюродная сестра жены Мария Ивановна Кидман (Филиппова девич) сослана арестована в 1937 г. органами Н. К. В. Д. Ее муж австриец австрийский подданный уехал из С.С.С.Р в 1936 г. и обратный в’езд ему не был разрешен. Ее я видел только однажды, случайно на улице. Его никогда не видел. Родители ее были высланы из Москвы <нрзб> за спекуляции золотом в 1927 или 1928 г. Мать ее умерла. Отец работает живет в Москве в настоящее время.

За это мне За то, что Ива <нрзб> не я, не жена не сообщили на комсомольском перевыборном собрании отом, чтоб Кидмане уехал за гр (это было до арреста) жена получила строгий выговор, а я получил выговор по комсомольской линии и были оба выведены из комитета комсомола ф-та.

Жена кандидат В.Л.К.С.М с 1931 года. Член с января 1934 г.

За время пребывания в ин-те у меня были целый ряд общественных работ. Был членом Ц. Б. К. общежития, представитель Озета по ф-ту, член комсомольского треугольника потока, и т. д. В настоящее время член профцехбюро ф-та и пропагандист».[695]

05.11. Один из листов черновика автобиографии Ж. А. Коваля 1939 года.[696]

Как видно из этого текста, Жорж действительно «полностью раскрылся» перед партией, не забыв даже о тех «негативных деталях», которые вряд ли были известны «компетентным органам НКВД» – например, о наличии дяди в Аргентине или о своей информированности о противоправных поступках родителей двоюродной сестры жены десятилетней давности (спекуляция золотом в 1927 г.).

Он не хвастается здесь своей работой в колхозе и Биробиджане в качестве «пролетария и крестьянина» – механика и дранокола, но и о фактах «положительных» не умолчал – родственники его в Америке хотя и «социально-сомнительны» (мелкие торговцы), но «рабочих не имеют», т. е. не живут за счёт эксплуатации чужого труда. А сам Жорж активно переписывался только с Идит Гоечун, двоюродной сестрой («комсомолькой»!), и ее мужем – коммунистом…

Это, кстати, подтверждается наличием в домашнем архиве фотографий, явно присланных Жоржу из Америки, вероятно, именно Идит или её мужем. Одна из них – рисунок из мемориала Джона Рида, автора «10 дней, которые потрясли мир»:

05.12. Рисунок из мемориала Дж. Рида, США, 1932 г.[697]

Фотография, судя по надписи на оборотной стороне, была прислана Жоржу ещё в самом начале его «крестьянствования» в коммуне «Икор» в конце 1932 года:

05.13. Оборотная сторона фотографии рисунка с датой 16 окт. 1932 г.[698]

И родственники жены представлены в автобиографии Жоржа «честно и объективно» – тёща, например, хотя и дочь текстильного фабриканта, но по происхождению крестьянка (были, оказывается, и крестьяне-фабриканты до революции! ☺), а ныне и вовсе «технический секретарь райкома работников начальной и средней школы». А тесть, хотя и служил прапорщиком в царской армии, но умер как инвалид РККА.

Так что этой исповедью Жорж, вероятно, надеялся «раскрыть глаза» партийного руководства на свою преданность идеалам.

Но демонстрирует текст и уже накопленный жизненный опыт – быть осторожным с трактовкой того, какие идеалы стоит демонстрировать власти, а о каких лучше промолчать.

Например, Жорж не скрывает того, что среди разных общественных нагрузок у него была работа и в качестве представителя ОЗЕТа в МХТИ. Это скрыть невозможно, а одними из главных принципов написания этой автобиографии были честность и открытость. Но никаких подробностей и оценок своей деятельности в качестве «представителя» нет, кроме уточнения, что работа проводилась не в институте в целом, а только в рамках факультета.

К этому времени

«почти все крупные деятели Общества землеустройства еврейских трудящихся были арестованы и осуждены, его орган «Трибуна» закрыт в ноябре 1937 г. (постановление ЦК ВКП(б) о прекращении издания, опубликованное в январе 1938 г.), а само Общество землеустройства еврейских трудящихся было ликвидировано к середине 1938 г.»[699]

У самого Жоржа были сложные отношения с ОЗЕТом. С одной стороны, ОЗЕТ помог ему выбраться из биробиджанских болот и стать московским студентом, а с другой – использовал его имя и социальное положение по своему усмотрению, как используют резиновый штамп, вовсе не интересуясь мнением носителя этого имени.

Например, в журнале «Трибуна» в декабре 1936 года было опубликовано «Обращение биробиджанцев Москвы к еврейской молодёжи».

05.14. Текст обращения к еврейской молодёжи из журнала «Трибуна».[700]

Там говорилось:

«Еврейская молодёжь Биробиджана! Смелей за штурвал самолёта, за рычаги танка и за руль автомашины! Мы будем бить врага метко и уверенно на его же территории… Еврейский народ, который дал человечеству великого гения Карла Маркса, сумеет дать не одну сотню и тысячу смелых, отважных лётчиков, танкистов, подводников, парашютистов и пехотинцев…».[701]

Под этим текстом стояли подписи девяти человек, семь из которых были студентами, никакого отношения к «танкистам, подводникам, парашютистам и пехотинцам» не имевшие, и только двое – лейтенант отдельной дивизии особого назначения НКВД и слушатель Военной академии механизации и моторизации РККА могли являться примером следования призывам Обращения.

Среди этих семи только у одного – Жоржа – есть имя, а у Гейби обозначен первый инициал. Ковалей разнесли по разным строкам и приписали Гейби учёбу в каком-то «Химинституте» для создания впечатления «массовости» и разнообразия мест учёбы подписантов.

Вряд ли братья были искренними сторонниками призывов, содержавшихся в таком Обращении – ни в парашютисты, ни в танкисты они не пошли. Я не знаю, как повели себя другие студенты-биробиджанцы, но ни Жорж, ни Гейби бросать институт и хвататься за рычаги и штурвалы не рвались, а потому и подписывать такие призывы большого желания у них не было.

Но у ОЗЕТа были аргументы, которые склонили братьев к подписанию. Жорж только что стал комсомольцем и участие в агиткомпании могло считаться комсомольским поручением, а Гейби находился «в подаче» – его прошение о приёме в советское гражданство находилось в стадии рассмотрения в Биробиджане и решение зависело от его характеристики ОЗЕТом.

В момент же написания автобиографии и разгона ОЗЕТа глаза власти пристально разглядывали его активистов – нет ли среди них изменников и двурушников? И поведение подписантов, не последовавших собственному призыву, могло быть расценено именно как двурушничество по отношению к государству – мол, толкая других на опасный участок борьбы, сами хотели отсидеться за «академическими стенами».

А то, что на этих глазах в то время были весьма густые темные очки, видно хотя бы из таких строк автобиографии: «За то, что ни я, ни жена не сообщили на комсомольском перевыборном собрании о том, что Кидман уехал за границу (это было до ареста <Марии Кидман!>), жена получила строгий выговор, а я получил выговор по комсомольской линии и были оба выведены из комитета комсомола факультета».

Заметим, выговор был вынесен ДО ареста двоюродной сестры жены, а факт отъезда (не тайного бегства, а легального отъезда!) ее мужа к себе на родину не является преступлением. И о чём было «доносить» молодым супругам Миле Ивановой и Жоржу Ковалю на этом собрании?

Но ведь нашелся же среди присутствовавших некто, кто знал о родственных связях Людмилы Александровны с семейством Кидман и, каким-то образом узнав о том, что Кидману не разрешён обратный въезд в СССР, уже после собрания «проявил бдительность» и сообщил комитету комсомола о «недостойном поведении» супругов Ковалей.

И этот «кто-то» должен был быть из «ближнего круга» молодой семьи, кто-то из друзей-студентов, с которыми обсуждались подробности семейной жизни. Иначе откуда он (она?) мог узнать об отказе во въезде в СССР Кидману? Вряд ли членство в комитете комсомола факультета в МХТИ было столь «лакомым», чтобы доносчик мог действовать из «карьеристских» побуждений. Похоже, что здесь мотивы были именно идейными.

Можно себе представить, как торжествовал «информатор», когда была арестована Мария Кидман! И как гордился своим «классовым чутьем» – ведь он (она?) заранее предупредил об опасности «потери бдительности» студентами Коваль и Ивановой! Эта деталь – яркое свидетельство атмосферы того времени, атмосферы подозрительности и недоверия по идеологическим соображениям.

Булгаковский мотив

Но, думается, люди, способные на подлость, чаще руководствуются не «высокими соображениями», а элементарной житейской выгодой. А среди таких выгод есть один мотив, особенно значимый в московском быту 30-х годов. Вспомним слова Воланда о москвичах:

«Люди как люди… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…».[702]

В архиве Жоржа есть документы, подтверждающие булгаковскую характеристику москвичей почти буквально – и о милосердии, и по «квартирному вопросу».

Вот доказательство этого – анонимный документ в пол-листа писчей бумаги, который пролежал в домашнем архиве Жоржа и Людмилы Александровны всю их жизнь.

05.15. Анонимка.[703]

Дорогой друг Жорю!

У Вас в квартире живет Громова Галина Львовна, которая имельет большую связь с милицией и со следственными органами. Своим болтливым языком разглагольствует этим лицам – кто Вы есть, чем Вы занимались дома и откуда Вы явились в Москву. Вы бывшие помещики, имеете печатную машину, на которой все время дома печатаете, устраиваете часто вечера с неизвестными лицами. Будьте осторожны!

Ваш друг.

Сожгите эту письмо.

Кто автор этой «доброжелательной анонимки», почему он её написал – пока установить не удалось. Но вот когда это было сделано, и что толкнуло Галину Львовну на доносы, теперь достаточно ясно. Время написания анонимки удалось установить потому, что архив Жоржа сохранился в полном составе, без его чистки на бумаги «важные» и «макулатурные». Такая сохранность архива – заслуга семьи Жоржа. Я уверен, что историки ещё не раз обратятся к этому источнику и скажут спасибо родным Жоржа за бережное отношение к его архиву.

Среди семейных документов Ковалей есть справка из домоуправления № 16 Второго Ленинского Райжилуправления, выданная, вероятно, Людмиле Александровне (она – первая в списке справки) после 1949 года (год выпуска бланка), о составе проживающих в квартире № 1 дома № 14 на Большой Ордынке.

При первой публикации этого документа в книге «Два выбора» я ошибочно прочитал запись о номере дома:

05.16. Фрагмент справки «Сведения о проживающих».[704]

Вероятно, служащая домоуправления ошиблась, написав цифру «2», но быстро исправила её на «4». При первом знакомстве с документом я не заметил исправления. Но когда я изучал переписку Ж. А. Коваля с Л. А. Ивановой осенью 1949 года, моя ошибка стала очевидной. Вот образец обратного адреса с конверта письма Жоржа от 7 сентября 1949 года:

05.17. Фрагмент конверта письма с адресом дома № 14 (автограф Ж. А. Коваля).[705]

Сегодня фасад этого дома, занятого коммерческими офисами, выглядит так:

05.18. Фасад дома № 14 по Большой Ордынке.[706]

А со двора он имеет вид:

05.19. Дом № 14 по Большой Ордынке. Вид со двора.[707]

Сама справка из домоуправления оказалась весьма информативной:

05.20. Лицевая сторона справки «Сведения о проживающих…».[708]

Из содержания лицевой стороны видно, что Жорж с женой (Ивановой Л. А.) и тёщей (Ивановой Т. В.) проживает после возвращения из «поездки» в этой квартире. Из справки также видно, что его жена проживает в этой квартире с рождения в 1912 году, а тёща – с 1911 г., когда она стала женой сына кондитерского фабриканта и тогда эта квартира целиком была в распоряжении только их семьи. Остальные жильцы, прописанные в бывшей квартире кондитерского фабриканта – это уже «подселенцы», появившиеся в ней после революции. Эта квартира на Ордынке, которую до революции занимали втроем Людмила Александровна с матерью и отцом, настолько велика, что сведения о ее жильцах 1949 года не помещаются на одной стороне бланка. И самое важное для нас содержится на обороте:

05.21. Оборотная сторона справки «Сведения о проживающих…».[709]

Из этих записей мы узнаем, что в 1938 году в квартире № 1 поселяется Громова Г. Л. с трехлетним сыном Громовым И. С. и, вероятно, мужем, Громовым С., поскольку в 1939 году у нее рождается дочь Громова Ж. С., которая, естественно, прописывается родителями в их комнате. Квартирный вопрос в семье Громовых значительно обостряется.

И представляется вполне вероятным предположить, что именно тогда, в конце 1938 года или в начале 1939 года, ожидая или планируя рождение второго ребенка, семья Громовых стала остро нуждаться «в улучшении жилищных условий». А, как быстро сообразила будущая официантка столовой № 418, в их коммунальной квартире есть комната, в которой живут «бывшие помещики», имеющие «печатную машину» и собирающие по вечерам «неизвестных лиц». Здесь, в отличие от «комсомольского друга», донесшего в комитет комсомола по идейным соображениям, у 23-х летней Галины Громовой возник вполне понятный прагматический мотив для доноса в «органы НКВД».

Но фортуна явно не благоволила к ней. И комнату она в 1938 году не получила, и, как показывает справка, через 11 лет, в 34 года осталась матерью-одиночкой. Имея на иждивении двух детей 10 и 14 лет, она работала официанткой в столовой № 148 с зарплатой 254 рубля 80 копеек в месяц, тогда как ее соседка, на жилплощадь которой она покушалась в 1939 году – Л. А. Иванова, тогда студентка, «дочь бывших помещиков», а теперь инженер-технолог на Дербеневском химзаводе им. Сталина, зарабатывала чуть ли не вчетверо больше – 880 рублей в месяц!

Каков был характер связей Громовых со «следственными органами» в 1938 году установить уже нельзя, но то, что написать заявление или иным образом «настучать на соседей» подселенка с малолетними детьми могла, сомнений не вызывает. Ведь если бы соседей арестовали, у Громовых появлялось бы вполне законное право занять их комнату.

Так что у «контраргументов», которые Людмила Александровна приводила Жоржу при их обсуждении бесед на Старой Площади в мае 1939 г. были серьёзные основания. И сохранившиеся документы явно не полны в этом отношении. Кто ещё мог очернять Жоржа, видя его счастливую семейную жизнь, могли бы, вероятно, рассказать архивы НКВД, ныне закрытые ФСБ, но надеяться на это (по крайней мере, в ближайшее время) было бы наивно.[710]

Любопытно отметить, что в статье В. И. Лоты, опубликованной через год после присвоения Жоржу Абрамовичу звания Героя России,[711] абзац, в котором говорится об обстоятельствах его вербовки, дословно совпадает с книжным текстом 2002 года. Но в нём нет газетной правки Жоржа о возражениях жены. Здесь уже у автора был выбор, какому варианту отдать предпочтение. И внутренний ли его голос, или прямое «мнение руководства» сочли неуместным упоминать о возражениях жены Героя России против его работы в разведке. Жена Героя в героических обстоятельствах должна быть или Героиней, или о ней не стоит и писать.

И в этом нет ничего удивительного. Не знаю, помнил ли Жорж Абрамович в тот момент, когда он правил газетный вариант биографии Дельмара, как на факультетском вечере в 1968 или 1969 году (а он обычно ходил на такие мероприятия родного факультета), мы (студенты ТНВ факультета) поставили спектакль по поэме Р. Рождественского «Поэма о разных точках зрения».

В поэме есть персонаж – «биограф из органов», и среди профессиональных приемов создания «героических биографий» он описывает и такой:

Итак, ты жил. Ты презирал богатство.

Читал газеты, плача и ликуя…

Твоя жена (приходится вторгаться) —

немножечко не та… Найдём другую…[712]

Вспомним текст вставки Жоржа в газетном варианте статьи. Жена «вынуждена была согласиться с выбором мужа». А на естественный в таком случае вопрос – кем или почему она была вынуждена снять свои возражения? – ответ может быть такой: политическим романтизмом самого Жоржа в начале процесса вербовки и, конечно, ходом событий бурного 1939 года, при которых отказ становился для него почти самоубийственным.[713]

Я не берусь судить о том, насколько он осознавал степень опасности, грозившей ему в то время. Лично он из всех тех бед, которые случались с хоть чем-то не угодившими власти его современниками, «пострадал» совсем ничтожно – отделался выговором по комсомольской линии. Но сегодня ясно, что в жгуте мировых линий его судьбы совсем рядом с этой, «благополучной нитью», проходило и множество гораздо более суровых, многие из которых обрывались трагически – револьверной пулей.

А стрелять из револьвера и военные, и чекисты в то время учились профессионально:

05.22. «…атрибуция снимка (надпись на обратной стороне) такова: "Занятие по стрелковой подготовке в летнем военном лагере под Могилёвом (близ реки Друть). 1935 г"».[714]