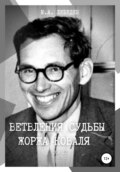

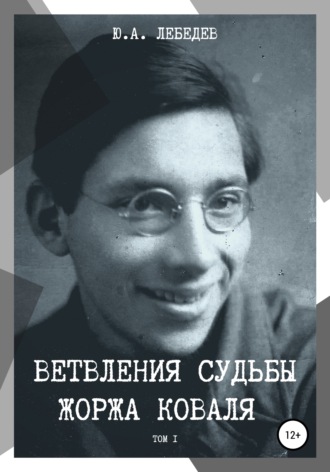

Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Поездка в Москву

К лету 1933 года энтузиазм неофита у Жоржа значительно остыл. Год работы в коммуне показал ему, что построение «еврейского рая» в ближайшей перспективе «здесь-и-сейчас» на этой земле вряд ли возможно. А отдать бо́льшую часть своей жизни борьбе с гнусом и грязью (в прямом и переносном смысле) для того, чтобы стать одним из

«тех евреев-пионеров, которым пришлось доказать миру, особенно советскому правительству, что они могут вписать свою страницу в великую летопись сельского хозяйства»[479]

на берегах Тунгуски, ему уже не казалось достойной целью.

Ему было уже почти 20 лет, и пора было окончательно определяться с выбором дальнейшего жизненного пути.

Возвращаться в Америку он не хотел (там мало что изменилось за год), да и его вера в то, что здесь всё-таки удастся воплотить «еврейскую мечту» с социалистическим лицом ещё не оставляла его. Но для этого ему самому нужно было стать более значимым и дееспособным участником борьбы за её осуществление.

Хватит откручивать ржавые болты на американской пилораме и протирать лампочки в фарах трактора, нужно заниматься более масштабными делами! Он ведь уже наполовину инженер-электротехник, а в колхозе нет электричества. Кто-то должен заняться техническим прогрессом?

А достигнуть этого можно было только одним путём – получить высшее образование и вернуться с новыми идеями и в новом качестве.

Встал вопрос – куда ехать учиться? К сожалению, в ближайшем крупном городе, Хабаровске, был только один ВУЗ – Дальневосточная высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа – ДВКСХШ. Она была

«создана в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 21 сентября 1932 г. путем реорганизации Дальневосточного коммунистического университета (Далькомвуза) в Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу (ДВКСХШ) для подготовки "для колхозов, МТС, совхозов, политотделов МТС и совхозов и для районных партийных и советских организаций квалифицированных руководящих работников – организаторов социалистического земледелия". Начала свою деятельность с 1 января 1933 г.»[480]

Но становиться «организатором социалистического земледелия» Жорж, конечно, не хотел.

В СССР было несколько крупных технических ВУЗов, готовивших инженеров-электротехников, но все они были достаточно далеко от Биробиджана – в Свердловске, Челябинске, Томске. И Жорж не знал ни одного города страны, кроме Москвы, в котором был бы нужный ему институт. А в Москве он провёл несколько дней в начале июля прошлого года, и Москва ему понравилась. Учиться там он хотел. Туда и поехал:

03.07. Автограф Ж. А. Коваля из рукописи автобиографии 1939 года[481]

Эта собственноручная запись Жоржа является источником многочисленных ветвлений его альтерверса.

Прежде всего, Жорж не пишет, в какое именно учебное заведение он намеревался «поступить на учёбу» в 1933 году. Есть свидетельство Л. С. Соловьёвой о том, что он намеревался поступить в МГУ.[482] Но я думаю, что эта семейная легенда относится к очень «тоненькой» ветви альтерверса – не было в МГУ технических специальностей, привлекательных для молодого Жоржа. Скорее всего, эта легенда возникла много позже и использовалась в семье «для воспитательных целей» ☺.

Нет никаких признаков того, что, работая механиком в коммуне «Икор» и имея два курса Айовского Университета по электротехнической специальности, он вдруг «воспылал любовью к химии» и решил стать учёным-химиком (да и химиком-технологом в следующем году!), специалистом, совершенно не востребованным в то время в «Биро-Биджанском национальном районе»,[483] где жили его отец, мать и братья.

Более того, это противоречит и тому образу энтузиаста-строителя «страны еврейской Утопии», который он воплощал, работая в коммуне. Но в следующем году Жорж всё-таки стал студентом химического ВУЗа. В связи с этим обосновано возникает вопрос о том, кто же в 1934 году отговорил его становиться электротехником и дал такой аргументированный совет учиться на химика, что Жорж последовал ему вопреки своему стремлению стать электротехником. Отложим пока обсуждение этого вопроса и вернёмся к нему при описании студенческой жизни Жоржа.

Что касается «опоздания на приём», то это действительно могло быть, если он ехал в какой-то определённый ВУЗ, а не для того, чтобы стать студентом любой ценой и покинуть суровый край ради «красивой московской жизни».

Дело в том, что в 1933 году каждый ВУЗ сам определял сроки приёма документов и, при желании, в Москве можно было найти какой-то, условно говоря, «кулинарный техникум», в котором и пристроиться на несколько лет.

Общие сроки проведения приема в ВУЗы были установлены только три года спустя в «Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) о работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой. 23.6.1936 г». В этом Постановлении за подписью В. Молотова и И. Сталина предписывалось:

«Во изменение существующей практики, когда каждое высшее учебное заведение устанавливает свои сроки приема, установить следующие единые сроки приема во все высшие учебные заведения Союза ССР: прием заявлений о поступлении в высшие учебные заведения производится с 20 июня до 1 августа, приемные испытания – с 1 по 20 августа, зачисление в число студентов – с 21 по 25 августа. Прием в другие сроки запретить.».[484]

Но Жорж не искал «тёпленького местечка» и вернулся в Биробиджан.

Ещё одна важная информация содержится во фразе «работал год в городе Биробиджане». Она подтверждает дату выхода Жоржа из состава коммуны «Икор», указанную в справке о его работе в коммуне – до 1 августа 1933 года. Но порождает новые вопросы.

Дело в том, что следующим официально подтверждённым местом работы Жоржа является «должность» дранокола на строительстве Веткомбината в Биробиджане с 1 января 1934 года:

03.08. Справка о работе драноколом.[485]

Тщательный поиск в интернете показал, что само название этой должности сохранилось в современном информационном поле только благодаря тому, что её в своё время исполнял в «Икоре» Жорж! Все упоминания этого слова связаны с ним. При этом только в одной публикации разъяснено, в чём же суть этой профессии:

«был драноколом (готовил дранку для строящихся домов)»[486].

Для тех, кто никогда не видел типичных деревенских домов средней полосы России прошлого века, поясню, что дранка или гонт – кровельный материал, который

«изготавливают из деревянных чурок. Производят гонт путём откалывания плашек от чурки при помощи специального «колуна»»[487].

Сам Жорж в «Личном листке по учёту кадров» 1938 года называет свою должность по-другому – «дранщик».[488]

Внимательный читатель вспомнит, что уже видел дом «под дранкой» в этой книге – это фотография синагоги в Телеханах, приведённая в главе 1. И естественно предположить, что плотник Абрам Коваль не забыл навыков своей телеханской молодости и обучил им своего сына Жоржа.

Далее его трудовая деятельность протекает, как и положено у сознательного советского человека, плавно и без невразумительных перерывов.

Уволившись с должности дранокола в конце марта 1934 года, Жорж устраивается «слесарем 4-го разряда» в механические мастерские при Горкомхозе там же, в Биробиджане, и 27 июня 1934 года увольняется для повторной поездки в Москву.[489]

На этот раз всё складывается удачно, и он становится студентом МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Но где и кем Жорж работал после неудачной поездки в Москву с августа по декабрь 1933 г. нигде документально не зафиксировано. Позже сам Жорж в своих анкетах будет писать, что работал в коммуне «Икор» до декабря 1933 года.[490]

Однако, справка из коммуны, фиксирующая его увольнение 1 августа 1933 года и его собственное утверждение в автобиографии 1939 года о годовой работе в Биробиджане противоречат этому.

Здесь в биографии Жоржа возникает «загадка второй половины 1933 года».

«Икор» без Жоржа

После распада в 1934 году еврейской коммуны и преобразования её в советский колхоз, жизнь его обитателей потекла по сценарию, мало отличающемуся от типичного сценария колхозной жизни того времени. Но, поскольку Жорж связи с «колхозной жизнью» не потерял (вся его семья осталась в колхозе), некоторые колхозные события оказались значимыми для его дальнейшей работы в качестве разведчика, а потому рассмотрим их подробнее.

Раз «Икор» стал простым колхозом, его не обошли стороной события «Большого террора».

«В 1937–1938 годах один за другим стали исчезать коммунары. Были арестованы председатель коммуны И. Форер, учитель И. В. Вайсер, рабочие мебельной фабрики Е. В. Давыдович, Макаров, И. Д. Пимштейн, Цанге, Цукерман, И. Б. Лангман, шофер Шлейзенгер, механик Сухой, стекольщик А. Шнур, И. Лерер, ветврач Треновский, американский журналист Сугальский, Солодовников, весельчак и любимец коммуны Эдлин».[491]

Вот как передал мне семейные предания о том, что творилось в колхозе в это время, Геннадий Коваль:

«Это мне рассказывала мама. Когда приехали в колхоз оперуполномоченные с солдатами, они, вместе с одним человеком из деревни – это Медоев – арестовали всё правление и завели в контору. Медоев не имел никакой должности, но внешне был «копией Сталина» – он был одет в бурки, галифе и белый френч с накладными карманами… А потом стали вызывать колхозников. Не знаю насчет предварительной «накачки», но процедура была такая (редко кто потом об этом вспоминал). Заводит красноармеец крестьянина в правление и видит крестьянин: стоят лицом к стене и руки на стене голые члены правления, за столом сидят оперуполномоченные и Медоев, который как ты и Сталин курит трубку. И с порога спрашивают у трясущегося колхозника: «Ты подтверждаешь, что они враги народа и вредили общему делу?». Тот, конечно, отвечает: «Да, подтверждаю»… По крайней мере, несколько человек высказалось так. И их увезли – и всё…».[492]

А вот отрывок из моего интервью с Людмилой Соловьёвой:

«…хотя ветвь Ковалей мало пострадала в 1937 г, но вот другая ветвь семьи – Шейнфельды[493] – пострадала гораздо больше! Ведь сестра моей бабушки, Нина (Нехама) Шейнфельд, была замужем за председателем коммуны «Икор» Иосифом Форером, уроженцем «западных областей», с границы Польши с Белоруссией, потом уехавшего в Аргентину и уже оттуда через ИКОР вернувшегося в СССР».[494]

О характере и взглядах этого человека ясно свидетельствует такой отрывок из его письма брату от 30.08.31 г.:

Любимый брат Эзра!

Я пишу тебе уж третье письмо, а ответа всё нет. Не возьму в толк, – то ли они не приходят от тебя, то ли ты не пишешь. Домой я ведь уже также написал два письма, а результат тот же. Одним словом, – ни от кого нет писем. Ладно, – из дому! Быть – может они на меня в обиде…, но ты! Ты ведь мне дал возможность уехать и знаешь, как хорошо бы нам было здесь вместе. Никогда я даже в мыслях не испытываю сожаления. С того времени, когда (– – – – – – – -), мне здесь в Биробиджане на сто процентов лучше, чем там, в стране всех “удобств”, несмотря на то, что я живу в палатке и несмотря на отсутствие электричества, необходимость пробираться через топи, беспокойство, которое причиняют насекомые и ещё и ещё многое, что, впрочем, совершенно меня не огорчает. Я в общем доволен всем и всеми. Само собой разумеется, что по сравнению с прежней жизнью в Аргентине у меня нет страха перед завтрашним днём, перед хозяином со всеми его придирками. Да и самих придирок у меня также не будет.[495]

Из этого частного письма видно, какими чистыми и благими были намерения этого человека. Он был рад «всему и всем», но не все были рады этому. И он трагически ошибался относительно отсутствия угрозы «придирок»…

Арестовали Иосифа Форера 20 октября 1937 года. 18 октября он поехал из колхоза в командировку в Биробиджан и не вернулся оттуда. Осуждён «специальной тройкой» на 10 лет. Как пишет его жена Нина Шейнфельд 20.06.39 г. в письме к И. Сталину,

«Уже полтора года как я то и делаю, что пишу в Центр и ни одного ответа, а мужу не разрешают писать».[496]

Это значит – десять лет без права переписки! Мы-то знаем, что обычно это – расстрел. А вот Нина Шейнфельд тогда не знала, и билась за своего мужа. И была права! Случилось чудо – Иосиф был жив, и прожил ещё 9 лет, во многом, конечно, благодаря моральной поддержке Нины. А умер в лагере в Коми от туберкулёза 17 мая 1946 года, не дожив до окончания своего десятилетнего срока всего полтора года.[497]

03.09. И. И. Форер. Заключённый в лагере Коми.[498]

И об этом факте Жорж Абрамович не упоминает ни в одной своей анкете и автобиографии, хотя даже об аресте двоюродной сестры жены сообщает в автобиографии 1939 г. Правда, неизвестно, знал ли он об этом, т. е. решились ли родственники написать в Москву об аресте мужа сестры жены его брата. А ещё важнее в этой ситуации – председателя колхоза, у которого заместителем был отец Жоржа!

А официальные должности у Абрама в 1938 г. были такие:

«Член правления колхоза, Член Пленума Смидовического райисполкома».[499]

Если, по мнению «органов», Форер был вредителем и развалил колхоз, то как они должны были относиться к его заместителю, на глазах которого протекала эта вредительская деятельность? К ответу на этот вопрос мы ещё вернёмся при обсуждении возможной связи событий «пушкинского юбилея 1937 года» с судьбой семейства Ковалей. М. Ерёмина считает, что знал:

«Жорж, по-моему, был заложником ситуации, т. е. он пошёл на всё это ради семьи, потому что был в курсе того, что происходило с ближайшими родственниками. Ковали все остались целы…»[500].

В какой-то ветви альтерверса знал, в какой-то нет, но во всём пучке волокон своей судьбы в «нашем мире» он наверняка узнал об этом летом 1940 г., когда был в деревне в отпуске, проходя разведподготовку во Владивостоке. Сообщил ли он об этом своему тогдашнему руководству, разумеется, неизвестно. Но то, что он знал об этом, отправляясь на работу в Америку, несомненно…

После ареста И. Форера его жена осталась с тремя детьми, причем младшему было меньше двух месяцев…

«Одного звали Маэлс (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин) – вот имячко! – второго Револьт (мировая революция), а третий вообще…! Просто Владик. Именно Владик! В честь Ленина, конечно ☺…».[501]

Чуть-чуть подвела память Геннадия. Третьего «по метрике» звали Владлен (сокращение от Владимир Ленин).[502] Но, конечно, для его деревенских знакомых он был просто Владиком.

Несмотря на атмосферу всеобщего страха, Нина продолжала бороться за освобождение мужа. Вот некоторые подробности, рассказанные Л. С. Соловьёвой:

«Л. С. И уровень страха был такой, что, когда Нина, после ареста мужа, вернулась из Биробиджана в деревню, с ней боялись общаться все. Включая ее родную сестру. Единственный, кто ее в деревне поддержал, был дедушка Абрам».[503]

Это же подтверждает и М. Ерёмина, внучка И. Форера:

«Теперь о бабушке. Её доблестные качества в тот период привели к тому, что даже родная сестра (Мария – мать Гены) боялась с ней общаться во времена травли. Только дед Абрам, отец Жоржа, не обращал внимания на все эти безобразия, и разговаривал с ней».[504]

Но, конечно же, Абрам не был «единственным» порядочным человеком в колхозе. В письме «Прокурору Союза ССР» от 12.VII.1939 г. Нина Шейнфельд перечисляет 12 человек (из них 7 колхозников, включая Абрама), которые могут дать положительные «отзывы о работе» И. Форера.[505] Выражение «дать отзывы о работе» в этом контексте означает, что А. Коваль (и ещё 11 человек!) согласны официально свидетельствовать в пользу осужденного «по политическому делу». Степень мужественности такого поступка в то время нам осознать трудно…

Продолжу воспоминания Людмилы Славовны и Галины Шаевны Соловьёвых:

«Л. С. Кстати, тётя Гита вспоминает, что дедушка Шая в те годы порой ложился спать и ружьё у двери ставил – на случай, если за ним придут…

Г. Ш. С. Да, даже я помню отрывочно ночи страшные, когда по всей деревне метались, вылавливали, искали…

Ю. Л. Да… И мне, и вам представить себе все эти вещи просто невозможно… Сегодня невозможно почувствовать уровня того разобщающего страха, который тогда был. Но мы-то хоть понимаем, что это было и что-то помним… А вот наши внуки вообще не смогут понять, о чем идет речь – это будет за гранью возможностей их эмоционального восприятия…

Г. Ш. С. Поэтому-то нам и не рассказывали «старшие»![506]

03.10. Дедушка Абрам с внучками Софой и Галой. Конец 1940-х годов…[507]

Л. С. Когда я узнала, что бабушка в тот период почти не поддерживала отношений с Ниной Форер, мама мне сказала, что бабушку нельзя осуждать за это. А я нисколько ее и не осуждаю! Имея на руках своих маленьких детей… Я не знаю, как бы я повела себя в этой ситуации! А то, что дедушка Абрам поддержал Нину и ничего не боялся, говорит только о том, каким человеком он был и почему воспитал трех таких неординарных своих сыновей…»[508]

И после этого погружения (весьма неглубокого!) в сюрреалистический для меня сегодняшнего мир «биробиджанской глубинки» 1930-х годов, я понимаю Жоржа Абрамовича, который, по словам Л. С. Соловьёвой,

«в последние годы жизни…не любил рассказывать не только о жизни в Америке, но и о переезде оттуда, о жизни в биробиджанской деревне – коммуне «Икор»… Всегда как-то уходил от ответов на эти вопросы».[509]

Шесть лет спустя

После своего отъезда в 1934 году, Жорж снова оказался в колхозе спустя шесть лет, в 1940 году, приехав туда из Владивостока, где проходил финальный этап его подготовки к заброске в Америку.

Странная это была поездка. Больше похоже, что была она не отпуском, а служебной командировкой и последней проверкой – нужно было обсудить некоторые детали действий Жоржа в случае, если ему «по сложившимся обстоятельствам» потребуется помощь американских родственников и посмотреть, как отреагирует Жорж на результаты «Большого террора» в его деревне. Но эту часть поездки обсуждать не приходится – если в ней и был скрыт такой смысл, о нём можно будет узнать, когда откроются архивы ГРУ.

Что же касается «бытовой стороны» этой поездки, то о них достаточно подробно рассказывает сам Жорж в своих письмах жене. Открываются в них и некоторые детали предстоявшей Жоржу работы.

Вот как описывает он своё первое впечатление о жизни отца, матери и семьи Шаи:

«Я только сегодня приехал утром. 27 часов в дороге конечно относительно немного, после Москва – Владивосток, но я всетаки устал. Утром был дождь и я не успел посмотреть все как следует. Вообщем колхоз вырос – много новых хат, новой земли (поднятая целина) и к сожалению новых людей[510] – они здорово меняются, старые уезжают – новые приезжают и т. д., и т. д. Хозяйство хорошое. Старые колхозники имеют хорошие личные хоз-ва. Коровы, свиньи, куры. Сейчас плохой период – старые запасы истекли нового ничего нет. Скоро будут огурцы, помидоры и главное капуста и картошки. Хлеб покупают в кооперации.

Сегодня в связи с дождем сделали выходное для огороднической бригад, т. что Муся[511] дома. Гита[512] сегодня тоже дома. Обычно она в ясле. Шая где то работает на тракторе.

Тут целый зоопарк. У них 2 собаки, кошка с 4-мя еще слепыми котятами, куры-цыпленки, свиноматка с приплодом, корова, теленок.

Мне грусть давитъ. Тяжело смотреть на отца. Он здорово сдал. Мама тоже. Шая тоже здорово заселся на месте – способный, со средным образованием он уже 8 лет тракторист. Надо бы их обязательно отсюда забрать. Чистота, спокойная жизнь, отдых сделало бы много для стариков.

Гита выглядит лучше чем когда была у нас. Она как, то стала гораздо более взрослой.

Я тут побуду дней пять, потом поеду обратно во Владивосток».[513]

03.11. Колхоз «Икор», 1938–1940 гг. Сидят: Абрам, Гита, Этель. Стоят Муся и Шая.[514]

Отмечу два важных момента, следующих из текста этого письма.

Во-первых, ясно видимый психологический нюанс. Описав состояние стариков-родителей и брата Жорж, Жорж ставит себе задачу: «Надо бы их обязательно отсюда забрать. Чистота, спокойная жизнь, отдых сделало бы много для стариков».

Из этого высказывания видно, что он не рассматривает свою дальнейшую работу как длительную. Я ощущаю его настроение в этот момент так: задание выполню – и домой, вытаскивать родителей и семью брата из биробиджанских болот. Никакого настроя на карьеру профессионального разведчика у него не было.

Во-вторых, замечание о Гите: «Гита выглядит лучше чем когда была у нас». Это очень важный факт. Из него ясно, что в 1938–1939 годах (вернее всего, в 1939), Гита с Мусей и кем-то из мужчин (я думаю, что с Абрамом) приезжали в Москву и останавливались на Большой Ордынке. Вероятно, это было связано с участием Муси и Абрама в работе ВСХВ. А то, что с Гитой и Мусей был именно Абрам, следует из такой просьбы Жоржа к Людмиле Александровне по поводу приобретения и отсылки в колхоз обуви для Шаи и Абрама:

«Если попадутся большие размеры 44 для Шая <и> 46–47 для Па купи (Помнишь те, он просто наслаждался ими)».[515]

А могла помнить «то» наслаждение Абрама от ботинок 47 размера Людмила Александровна только если видела его. Видеть же это она могла только в Москве, во время приезда Абрама.

О поездках Абрама в Москву никаких прямых свидетельств нет, а установление таких фактов помогает выявить новые ветвления его альтерверса, которые будут рассмотрены при анализе профессиональной работы Жоржа в качестве разведчика в США.

Особенно удручающее впечатление произвело на Жоржа состояние отца:

«Па опять заболел… На теле у него везде сып и ноги страшно отекли и кожа облезает и т. д. Я думаю завтра с’ездить в Биробиджан на счет путевки».[516]

И в таком состоянии Абрам в 1938 г. за работу в колхозе получил «557 трудодней[517]/ год»![518] За это Абрам и был премирован той самой путёвкой, о которой писал журналист Маневич.

В этом эпизоде ощущается осознание Жоржам своей достаточной значимости и реальных возможностей «нажать» на бюрократов и добиться нужной путёвки для отца.

Но и наличие «административного ресурса» (а Жорж, как следует из дальнейших писем, подключил даже своё владивостокское руководство!), не позволило добиться путёвки на лето в санаторий Кульдур с минеральными водами (недалеко от Биробиджана).

Вместо него Жоржу предлагали путёвку в Кисловодск. Но дорогу до Кисловодска отец в его состоянии явно не выдержал бы. Путёвка в Кульдур оказалась возможной только на октябрь. Согласился ли с этим Абрам – неизвестно.

Конечно, удручало и то, что в местном магазине были в дефиците самые обыкновенные товары. Вернувшись во Владивосток от отправил родителям посылку – «растительное масло, туалетное мыло, папиросы, копчёную рыбу».[519]

Перечень товаров в посылке – зримый и грустный итог пятилетнего существования колхоза «Икор». В сентябре 1939 г. его переименовали в «Колхоз имени XVIII партсъезда».[520] Но даже такое звонкое и «высокое» имя не принесло колхозникам ни мыла, ни папирос. Что уж говорить о копчёной рыбе…