Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

Глава 5. Первая вербовка

О смысле термина «вербовка»

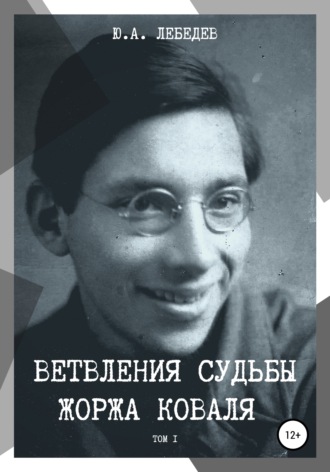

Жорж Абрамович Коваль был разведчиком. Но разведчиками не рождаются – ими становятся. Как? Где, когда и при каких обстоятельствах студент Жорж Коваль по предложению музы советской разведки сделал этот важнейший в своей жизни выбор: остаться «простым гражданином» или войти в весьма специфическое закрытое сообщество разведчиков? Сообщество, в которое попасть очень трудно, но, как говорят, выйти из которого ещё труднее.

Правда, есть мнение, что «Шпионажем всю жизнь заниматься невозможно… Вот видите – я тоже поменял место работы…».[654] Но работать в разведке и принадлежать к кругу разведчиков – это разные понятия. Как нельзя разучиться кататься на велосипеде, так нельзя потерять навыков жизни «своего среди чужих» и умения хранить свои и проникать в чужие секреты. Такая особая психологическая структура только на первый взгляд кажется безусловно привлекательной. Далеко не всякая личность гармонично сочетается с ней и далеко не всякий человек добровольно желает стать разведчиком.

Вся совокупность имеющихся у меня данных о Жорже Абрамовиче позволяет утверждать – в 1939 году в подавляющем большинстве ветвлений его судьбы у него не было ни малейших намерений стать «бойцом невидимого фронта».

Значит, в ситуацию необходимости выбора между «водой и камнем», «льдом и пламенем» он был поставлен какой-то внешней судьбоносной силой.

То, что этой силой была муза советской военной разведки, сомнений не вызывает ☺. Но в каком именно обличии она к нему явилась? И было ли это явление «закономерным», т. е. обусловленным внутренними потребностями и продуманными действиями самой военной разведки в то время?

Ответ на этот вопрос оказался для меня неожиданным – скорее всего, несмотря на то, что Жорж «объективно» должен был быть интересен разведке, обращение к нему было «счастливым случаем» (счастливым – для советской разведки ☺). Дело в том, что, как пишет в своих воспоминаниях ветеран ГРУ генерал-майор В. А. Никольский, работавший в ГРУ в это время,

«В период с 1937 по 1941 год, как в калейдоскопе, мелькали руководители «секретной» службы РККА Берзин, Урицкий, вновь Берзин, Никонов, Орлов, Гендин, Проскуров, Ильичев, Голиков, Панфилов и опять Ильичев. За четыре года девять человек сменили один другого на должности, требующей, как нигде, преемственности, громадного объема конкретных знаний, авторитета в армии».[655]

При этом

«В Центральном комитете партии считали, что в разведке, как, впрочем, и повсюду, самое главное пролетарское происхождение, все остальное может быть легко восполнено. Такие мелочи, как понимание государственной политики, уровень культуры, военная подготовка, знание иностранных языков, значения не имели».[656]

Вряд ли в этой атмосфере обращение к Жоржу могло быть плодом целеустремлённой работы кадровиков ГРУ. Скорее, разведке просто повезло… Случайное «попадание в десятку» ☺.

Впрочем, может быть, и не совсем случайное. В какой-то ветви альтерверса к какому-то этапу «попадания в ГРУ» Жоржа был причастен и В. А. Никольский, в то время военинженер 3-го ранга, что соответствовало званию капитана, который в мае 1939 – декабре 1940 года был старшим помощником начальника 6-го отделения 3-го (военно-технического) отдела ГРУ.[657] По его собственному признанию,

«работа в аппарате управления, в том числе и в отделе военно-технической разведки, в котором я состоял, носила самый разнообразный характер. Мы подбирали людей для зарубежной работы, руководили выделенной нам агентурной сетью, обобщали информационные материалы, получаемые из-за границы».[658]

И среди кандидатур для отбора не мог не приглянуться молодому выпускнику инженерного факультета Военно-химической академии имени К. Е. Ворошилова Никольскому молодой, интеллигентный, знающий английский язык, химик Коваль ☺.

Как бы то ни было, в позднейших воспоминаниях инициативу своего прихода в разведку Жорж возлагает на ГРУ. Вот фрагмент из его краткой автобиографической рукописи, относящийся к этой теме:

05.01. Фрагмент автобиографической рукописи, после 2000 г.[659]

По рекомендации Комитета Комсомола МХТИ со мной начали вести переговоры (как потом оказалось) работники Разведевателного Управления Генштаба Советской Армии о поездке на нелегальную работу заграницей. Я согласился и 25.X.1939 г я вступил на в военную службу.

Прежде всего, отметим маленькую аберрацию памяти Жожа – в 1939 году была не Советская, а Красная армия.

Важнее фактические неточности этой записи. Дата «вступления на военную службу» 25.10.39 явно списана Жоржем со своего военного билета. Он пользовался этим документом для указания информации о своих официальных званиях. Но, как показывает анализ, бо́льшая часть сведений в этом документе является намеренной дезинформацией ГРУ 1949 года, когда и был выдан военный билет.

Так, напомню, в военном билете указано, что воинскую присягу Ж. А. Коваль принял «при в/ч 32729 7 ноября 1941 г.»! Это в день знаменитого парада на Красной площади, с которого бойцы уходили прямо на фронт. А Жорж Абрамович был в это время в десятке тысяч километров от этих событий и заканчивал обычную трудовую неделю (была пятница) в фирме Raven Electric Company где-то на Манхэттене в Нью-Йорке…

В других биографических документах он указывает время призыва просто как декабрь 1939 г., а в соответствии с Приказом МХТИ № 658 он отчислен из аспирантуры «ввиду призыва в ряды РККА» только 7.12.39 г.

Не менее важна и сама стилистика этой цитаты. Она говорит о том, что Жорж как не был, так и не стал «военным человеком». О его определении формы выполнения нелегальной работы «поездка» мы ещё поговорим, но оборот «вступить в службу» выдаёт его как человека, русскоязычные речевые обороты которого, касающиеся «бытовой стороны» военной службы, формировались со слов кого-то, кто привык к речевым оборотам царской армии. Мне тут видится тень Татьяны Васильевны и следы общения с ней времён студенчества и активного формирования словарного запаса.

Как видно из этой цитаты, сначала Жорж, с кем-то и где-то беседуя «по рекомендации Комитета Комсомола», даже не понимал, кто и зачем интересуется его персоной.

Какой термин можно использовать для характеристики этих «бесед»? Мне представляется, что наиболее ясным является термин «вербовка», хотя против этого возражают специалисты по разведке. Один из них так сформулировал возражения против использования этого термина:

«Вы широко используете и трактуете термин «вербовка». С 1982 г. термин «вербовка» применялся исключительно к агентам или доверенным лицам. До этого соответственно с 1932 г. в военной разведке и с 1935 г. – в НКВД, термин «вербовка» мог употребляться в строгом разведывательном смысле этого слова, исключительно к агентам, т. е. к людям, которые внештатно на платной основе, либо в силу тех или иных обстоятельств работают на специальные службы соответственно НКВД и военную разведку. Поэтому ни о какой вербовке Коваля в 30-е гг. речь не могла идти в принципе. Вербовка появилась у литераторов, которые не понимают специфики разведывательной и контрразведывательной работы.

Коваль был нелегал. Соответственно нелегал в военной разведке – это обязательно военнослужащий, если он является действующим разведчиком».[660]

Не буду спорить со специалистом об узко-профессиональном значении слова в качестве термина спецслужб. К тому же, и среди специалистов существуют разные мнения о смысловом наполнении ключевых терминов «агент» и «нелегал». Вопрос – кем же считался Жорж в ГРУ? – оказывается совсем не прост.

Вот что говорит о «неформальных званиях» в военной разведке В. Суворов:

«В советской военной стратегической разведке агентом назывался завербованный иностранец. Гражданин СССР, работавший на советскую стратегическую военную разведку, агентом не считался – он был либо офицером-разведчиком (в том числе нелегалом, то есть работавшим под глубоким прикрытием), либо привлеченным».[661]

Начнём с конца – «привлечённым» Жорж не был. Он служил в ГРУ. Но и офицером-разведчиком не был тоже. Более того, как он сам писал Крамишу, он и присяги не приносил, и форму никогда в жизни не надевал.

То, что написано в его солдатском военном билете – присяга 7 ноября 1941 года – намеренная дезинформация. Но и агентом он тоже быть не может – призывался он в армию как советский гражданин. Тем не менее, «иностранцем» он был по месту рождения и по урождённому гражданству США.

Получается, был он неким кентавром – «полуиностранцем-агентом» и «недоофицером-разведчиком». По-русски это очень точно определяется фразой – «свой среди чужих, и чужой среди своих».

На языке квантовой механики – «осциллирующая суперпозиция несовместимых состояний». Американский еврей с советским паспортом, русской женой и стариками-родителями в биробиджанских болотах. И в таком состоянии восемь лет «командировки» и почти год после неё. Конечно, он конкретно не думал об этом каждый день, но и не забывал никогда…

Так получилось, что, появившись у литераторов, термин «вербовка» расширил своё значение и закрепился в общественном сознании именно по отношению к процессу вовлечения ранее не связанного со спецслужбами человека в сотрудничество с ними. Это нашло отражение и в Википедии, характеризующей сегодняшнее значение этого слова так:

«Вербовка – привлечение к сотрудничеству со специальными службами».[662]

В дальнейшем под «вербовкой» по отношению к Ж. А. Ковалю имеется в виду именно это значение слова.

Это тем более целесообразно, что случай Жоржа не подходит ни под какое другое определение. Он был нелегалом, но военнослужащим «условным», поскольку никогда не принимал присяги, и советским гражданином, но имевшим к тому же латентное американское гражданство. Да и начал работать, как будет показано ниже, не по собственной инициативе, а именно «в силу тех или иных обстоятельств» ☺.

Конечно, не будучи членом разведывательного сообщества, вряд ли возможно всесторонне рассмотреть все детали вербовки. Но без неё не было бы разведчика Коваля, поэтому нужно, хотя бы и с точки зрения «внешнего наблюдателя», но с позиций здравого смысла, разобраться в том, как же вербовали Жоржа.

Не пытаясь раскрыть недоступные для меня профессиональные детали, мне, прежде всего, хочется понять психологические мотивы, которыми руководствовался Жорж, делая свой выбор и соглашаясь с предложением вербовщиков.

При этом возникают естественные предварительные вопросы: как «вышли» вербовщики на Жоржа? Что явилось причиной его согласия на вербовку? На каких условиях предлагалась ему эта работа? Каковы были его личные обстоятельства во время этих «переговоров», т. е., перед какими альтернативами он стоял, столь резко меняя свою жизнь?

А то, что судьба предложила совершенно неожиданный для него выбор, очевидно: он приехал в Москву учиться и потом работать инженером (а в конце учебы он уже понимал, что может стать и учёным!), у него были горячо любимая жена, родные и друзья. Работай, живи и радуйся! А теперь ему предлагалось все это бросить и уехать в опасную «заграничную поездку».

Вопросы эти не праздные, они проясняют важнейший момент в биографии Жоржа Абрамовича. Но, казалось бы, обстоятельства его вербовки уже раскрыты в многочисленных публикациях его первого (и весьма компетентного!) биографа В. И. Лоты, и ничего принципиально нового добавить к версии этого авторитетного источника уже нельзя. А авторитетность В. И. Лоты не подлежит сомнению – то, что в «объективной истории» Дельмар как субъект общественного сознания, представляется именно Жоржем Абрамовичем Ковалем, является заслугой созданных этим автором публикаций.

Но, как известно, «нет в мире совершенства», так что попытка критического рассмотрения «канонической версии» может оказаться небезлюбопытной и для других историков, и для «широкой публики».

«Каноническая версия…»

В точном смысле слова никакой «официальной» канонической версии, конечно, нет. ГРУ не комментирует свои операции. Но, когда считает это полезным, доводит свою точку зрения на то или иное событие или фигуру через СМИ.

К тому же, сама «каноническая версия» неоднократно менялась и модифицировалась по мере вскрытия новых фактов и изменения «общественной значимости» фигуры главного героя этой истории в соответствии с неизвестными нам законами и правилами разложения и преломления информации в таком компетентном органе, как ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ).

Если классический театр начинается с вешалки, то классический «шпионский триллер» должен начинаться с вербовки.

Зарождение легенды

Начнём, конечно, с первой версии, приводимой биографом Жоржа Абрамовича. Владимир Иванович Лота был ближе всех пишущих о Жорже Абрамовиче к архивным документам, поскольку сам служил в ГРУ и состоял в Совете ветеранов этой организации. И будем называть эту версию альтерверса Жоржа, по аналогии с космологией, «стандартной моделью биографии Жоржа Абрамовича Коваля». Это тем более обосновано, что именно на этой модели основываются многочисленные компилятивные материалы о Жорже в современных СМИ.

В рамках стандартной модели биографии Ж. А. Коваля вполне естественно рассмотреть описание обстоятельств его вербовки в двух первых подробных публикациях В. И. Лоты – в статье «Операция «Дельмар»» в «Красной Звезде» от 19 апреля 2002 года, и в книге «ГРУ и атомная бомба»[663]. Именно с этих апрельских 2002 года публикаций и начинается широкая известность «атомного разведчика» Дельмара.

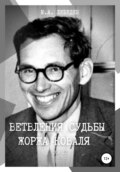

В газете и книге у Жоржа Абрамовича псевдоним «Дмитрий М.». Похоже, что В. Лота «для памяти» зашифровал Жоржа как «Дмитрий Менделеев» ☺. И в газете о его вербовке сказано так:

«Биография Дмитрия заинтересовала военных разведчиков. Они увидели в нем человека, из которого можно было бы подготовить хорошего нелегала для научно-технической разведки в США. По крайней мере, его общая профессиональная подготовка позволяла на это надеяться.

Интересы Разведуправления Красной Армии[664] и личные планы молодого инженера совпали. На первой же беседе с представителем военной разведки он дал согласие на работу в этой новой и неизвестной для него организации. Правда, его жена, которой в ту пору было немногим более двадцати лет, возражала против поступления Дмитрия на работу в разведку, но вынуждена была согласиться с выбором мужа».[665] <Выделено мной – Ю. Л.>

В книге то же событие излагается весьма похоже, но с другими акцентами:

«Биография Дмитрия и привлекла военную разведку. Она увидела в нём человека, из которого можно было бы подготовить хорошего разведчика-нелегала для ведения научно-технической разведки в США. По крайней мере, его общая профессиональная подготовка позволяла на это надеяться. В институте на запрос из военной разведки молодому аспиранту[666] дали хорошую характеристику. Дмитрий учился успешно. Он любил технические науки и имел склонность к их изучению. В институте он вступил в комсомол. Он верил в светлые идеалы коммунизма и готов был за них сражаться. Его личные и деловые качества соответствовали тем, которыми должен был обладать разведчик. <Выделено мной – Ю. Л.>

Интересы Разведуправления и личные планы молодого инженера совпали. На первой же беседе с представителем военной разведки он дал согласие на работу в этой новой и неизвестной для него организации».[667]

Логично предположить, что автор книги должен был предоставлять Жоржу Абрамовичу её материалы, прежде чем отдавать их в печать. Это сообразуется не только с этическими, но и с прагматическими соображениями – слишком специфическими были обсуждаемые вопросы, и слишком велика была цена возможных «ошибок и опечаток» для автора. И в такой ситуации совсем не лишне подстраховаться и переложить на Жоржа часть ответственности.

Думаю, что и Жорж Абрамович со своей стороны был заинтересован в процедуре ознакомления. В таком случае он имел возможность своей правкой дать вдумчивому читателю и специалистам по истории разведки «информацию к размышлению» о его собственном отношении к тексту книги – что же из написанного есть правда «по Ковалю», а что – правда «по ГРУ».

И в ходе работы по отдельным эпизодам так и было. Но, по причинам, которые мы постараемся рассмотреть в дальнейшем, рукописи и статьи и книги в последней редакции готовились в явной спешке и правились в последний момент перед публикацией уже без согласования с Жоржем.

Ярким свидетельством этого является такой факт. В книге есть такая фраза:

«Возможно, он был первым разведчиком, который подсказал, как в американских лабораториях производится химический элемент полоний (плутоний) <Выделено мной – Ю. Л.>».[668]

Ну, не мог Жорж пропустить при чтении эту «химическую новацию» – отождествление полония с плутонием! Он и не пропустил – в газетном варианте такого пассажа нет. Но, вероятно, в самый последний момент автор в вёрстке сделал-таки по-своему – вставил ремарку: «(полонием в то время называли нынешний плутоний) <Курсив мой – Ю. Л.>».[669] И вот этот вариант вёрстки Жорж уже не видел. Иначе следует предположить, что он, в насмешку над химическим дилетантизмом В. Лоты, пропустил эту нелепость. Но, зная характер Жоржа Абрамовича, я не верю в это. Он мог быть насмешливым, но точно не был злорадным.

Но первоначальный вариант газетной публикации Жорж смотрел! И в газете именно он добавил к тексту веделенные мною слова о «возражениях» жены Людмилы Александровны.

В рамках рассматриваемой эвереттической версии именно рукой Жоржа был вычеркнут выделенный мною текст книжного варианта об аспиранте с коммунистическими идеалами. Показательно то, что в книжном варианте слов о «возражениях жены» нет, также как и то, что вычеркнутые Жоржем слова остались.

Обе эти правки имеют весьма серьезное значение. Рассмотрим их смысл по отдельности и подробнее.

Соображения жены – Pro & contra

Добавление Жоржем слов о возражениях жены ломает логику предыдущего утверждения этой цитаты о том, что Жорж согласился на вербовку «на первой же беседе с представителем военной разведки». Если муж уже согласился, что может возразить жена?

В газетном варианте абзаца, получившемся после вставки Жоржа, поведение жены может выглядеть некоей капризностью молоденькой (сделан упор на возраст) женщины, не понимающей высокой идейности и патриотизма своего мужа.

Но вспомним, когда происходили эти события – это времена сразу после Большого террора Ежова и в начале «бериевской оттепели». Нет, с таким вариантом протечения текста согласиться нельзя.

Что же хотел сказать Жорж этой вставкой, кроме посетившего его в момент правки «казённого текста» ностальгически-юмористического воспоминания о своей молодости, временах, когда у него была «жена, которой в ту пору было немногим более двадцати лет»? Очевидно, что, по большому счёту, он подсказывает будущему аналитику – вербовка была процессом достаточно длительным, и предложение «новой и неизвестной для него организации» неоднократно обсуждалось с Людмилой Александровной.

После первой встречи с вербовщиками он должен был понять, что прошедшее собеседование связано с возможностью какой-то особенно важной, но «конфиденциальной» работы на высоком уровне. Вряд ли его собеседники на первой же встрече сообщили ему, что они представляют именно военную разведку! Кто они, и что стоит за этой встречей – об этом он и мог поговорить с женой.

Именно такой ход событий в конечном счёте признаёт и сам В. Лота. Эпизод вербовки Жоржа в своей последней книге о нём, написанной уже после смерти Жоржа, Владимир Иванович излагает уже с учётом правки Жоржем газетного текста:

«Интересы Разведуправления и личные планы молодого инженера в то время не могли не совпасть. Во время одной из бесед с представителем военной разведки Коваль принял предложение. Предварительно он обсудил эту сложную проблему с молодой женой, которая тоже окончила МХТИ. Поменять профессию, даже на некоторое время, отложить работу над кандидатской диссертацией и отправиться в США на несколько лет – решиться на это было тяжело. Но Коваль был примерным и активным комсомольцем, лучшим профоргом студенческого курса.[670] Он согласился с предложением представителя неизвестной для него организации».[671]

Отметим новые нюансы этой версии В. Лоты. Здесь уже речь идёт о согласии Жоржа на «одной из» бесед, а не на первой, как было в книжке «ГРУ и атомная бомба», признаётся-таки роль жены в принятом решении, и, наконец, раскрывается одна из важных тем «бесед» – приглашение на работу в США.

Аргументы «за», которые, как можно предположить, возникли у Жоржа при размышлениях о поступившем предложении и в ходе его обсуждения с женой – работа, вероятно, интересная, безусловно, важная и связанная с полученной специальностью.

Не трудно было догадаться и о том, что это работа в разведке. Но в какой? В то время в стране было несколько «специальных служб», главными из которых в области разведки были три: в РККА, в НКВД и в Комитерне.

О первой, военной разведке, Жорж мог только догадываться (ведь какая армия без разведки!), но, как могло казаться Жоржу, он уже не должен был интересовать военных. По существовавшему тогда закону, он был уже почти «в запасе».

Опасности превратиться из гражданского инженера в военнослужащего Жорж пока не осознавал. Ведь работать в военной разведке вовсе не означало автоматически «быть военнослужащим». Можно было служить и вольнонаёмным. И, как теперь это известно, как раз в то время (29 июня 1939 г.) был утверждён новый штат ГРУ, в котором предусматривалось иметь военнослужащих – 341, вольнонаемных – 189.[672]

К тому же и юридически Жоржа не могли «призвать» – по Закону 1930 года он уже отслужил срочную службу. В подтверждение этого следует обратить внимание на то, что при подаче документов для приёма в аспирантуру 1 сентября 1939 года Жорж предъявил и военный билет.[673] Раз есть военный билет, значит, была (хоть и формально!) служба в армии. Думаю, что-то подобное говорил себе и Людмиле Александровне Жорж.

Ко второй, энкавэдешной, разведке, как полагал Жорж, его тоже вряд ли допустили бы – ведь он знал, что в НКВД на него есть компромат (об этом – подробнее ниже).

Оставалась третья, «коминтерновская разведка». В Коминтерне в это время разведкой занималась Служба связи Секретариата (ССС ИКИ). Это был закат коминтерновской разведки, в которой после последовательных расстрелов трёх её руководителей в декабре 1936, мае 1937, и декабре 1937 даже был ликвидироваш шифровальный отдел и радиошкола.[674]

Вряд ли Жорж знал об этом, а вот то, что Коминтерн занимается разведкой, было очевидно. И именно эта разведка, вероятно, казалась Жоржу самым вероятным источником сделанного ему предложения. Ведь Коминтерн – это же очевидный «куратор» американской компартии, под эгидой которой работал ИКОР,[675] организация, осуществившая реэмиграцию семьи Ковалей из США! Вспомнилось, конечно, и об ОЗЕТе.[676] Ещё недавно он писал в анкете:

«В 1932 г. наше семейство получило разрешение выехать в Биробиджан через ИКОР (американское отделение ОЗЕТа)».[677]

Да и поступал он в институт, как было показано в главе «Студент МХТИ им. Д. И. Менделеева», именно по квоте ОЗЕТа.

Насколько известной и массовой была эта организация («иностранный агент» по сегодняшним понятиям) в начале 30-х годов видно по такой заметке в журнале «Трибуна» о распространении лотерейных билетов ОЗЕТа:

05.02. Заметка в журнале «Трибуна» № 23 1932 г.[678]

Как видим, «дело Озета» было действительно «делом всех трудящихся» – как здоровых, так и больных ☺…

Ковали – люди известные в ИКОРе (Абрам Коваль был секретарём организации ИКОРа в Сью-Сити), сам Жорж был до последнего времени представителем ОЗЕТа в МХТИ и именно бывшие сотрудники ИКОРа или ОЗЕТа могли дать Жоржу хорошую рекомендацию и обратить на него внимание партийной разведки для направления на работу именно в США.

Об организациях ИКОР и ОЗЕТ подробно рассказано в книге А. П. Жукова «Атмосфера действий…». Приведу их краткие характеристики, взятые из этой книги и уточнённые по другим источникам.

ИКОР. Основан в США 21 декабря 1924 года[679], имел свои отделения в США, Канаде, Швеции и Аргентине.[680] В марте 1929 г. ИКОР заключил договор с Совнаркомом СССР по оказанию помощи еврейским переселенцам в освоении Биробиджана…

ОЗЕТ. Аббревиатура от «Общество землеустройства еврейских трудящихся», было организовано 17-го января 1925 г. в Москве, формально как общественная организация для содействия КомЗЕТу.

КомЗЕТ – Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР. Создан 29 августа 1924 года.

В журнале ОЗЕТа «Трибуна» за сентябрь 1929 года подчеркнуто, что КомЗЕТ – один из боевых органов Советской власти по проведению национальной политики среди еврейских трудящихся масс.

Со своей стороны добавлю, что политическая борьба в советском руководстве привела к уничтожению значительной части руководства ОЗЕТа в ходе массовых репрессий 1937–1938 гг. В мае 1938 ОЗЕТ было ликвидировано особым указом ЦИКа. Летом 1938 г. был ликвидирован и КомЗЕТ. Тем не менее, оставшаяся часть руководства ОЗЕТа и КомЗЕТа, относившаяся к партийной номенклатуре, нашла себе место в различных структурах, в том числе и «силовых».

И Жорж мог думать, что его деятельность в качестве представителя ОЗЕТа не осталась незамеченной, и предлагаемая ему теперь работа была инициирована кем-то из его бывших руководителей или друзей в ОЗЕТе.

Во всяком случае, так думал Жорж в рассматриваемой ветви его альтерверса, разгадывая загадку – с кем же он беседовал? И, как представляется, именно этот вариант должен был казаться Жоржу тогда самым вероятным – ему предложат работать в Коминтерне «по линии США». Вполне возможно, что и с заграничными поездками. Не исключено, что и с женой! И всё это «по партийной линии», которая в то время и для Жоржа, и для Людмилы Александровны была весьма привлекательна.

Что же могла возразить на это его Мила, более житейски опытная и по-женски тоньше чувствующая возможные угрозы их семейному благополучию? Соглашалась с его «за», какие «контра» она могла выдвинуть?

Подобная работа, наверняка, говорила она, начнётся с проверки «морального и политического облика» кандидата. И проверки серьёзной, через комсомол и НКВД. И что узнают партийные органы?

О Жорже узнают, что с него только что снят выговор за недонесение об отъезде за границу мужа Марии Ивановны Кидман, двоюродной сестры Людмилы Александровны (каковую Марию Ивановну саму вскоре арестовали органы НКВД!), что на него есть «сигналы» в «органы» и вообще неизвестно почему он уехал из Америки.

К тому же к его родителям только что (в 1936 году!) приезжали американские родственники и о чём они говорили, за что агитировали отца семейства – неизвестно. В Америке наступил промышленный подъём, и жить там стало явно лучше, чем на Биробиджанской целине. А вдруг они предлагали вернуться, а отец Жоржа не донёс об этом в «органы»?

А сам Жорж даже после получения выговора за «недонесение об отъезде заграницу родственника жены» получает письма из-за границы и не сообщает об этом ни в комитет комсомола, ни в «компетентные органы».

А о ней, его жене, узнают, что она – «из бывших»:

05.03. Родители Л. А. Ивановой – Татьяна Васильевна и Александр Васильевич Ивановы, начало 1910-х годов.[681]

И не просто из «бывших», а даже из «социально далёких», поскольку является внучкой кондитерского фабриканта В. И. Иванова:

05.04. Милочка Иванова на коленях дедушки.[682]

Узнают и то, что ее отец в 1917 году был царским офицером.

05.05. Прапорщик А. В. Иванов, Ташкент, 1917 г.[683]

Более того, установят, что он принимал участие в «контрреволюционном выступлении»! И, хотя впоследствии выяснилось, что в этом выступлении он не принимал «активного участия», что следует из имеющихся документов, но был арестован в связи с этим выступлением и потом прощён:

05.06. Удостоверение об освобождении прапорщика А. В. Иванова.[684]

Вот текст этого удостоверения:

Удостоверение

Настоящее удостоверение выдано Следственной Комиссией прапорщику Иванову в том, что он как не принимавший активного участия в контрреволюционном выступлении из под стражи ОСВОБОЖДЁН.

9/XI-17 г.

Председатель /Подпись/

Секретарь Киселёв /Подпись/

Конечно же, «органы» установят, что и в Красной Армии он служил не где-нибудь, а в «особом эшелоне», в распоряжении у самого Троцкого!:

05.07. Удостоверение А. В. Иванова для работы в распоряжении Л. Д. Троцкого.[685]

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие Бухгалтеру Общего Отделения Отдела Снабжения Военного Комиссара г. Москвы т. ИВАНОВУ Александру Васильевичу, отправляющегося в составе особого эшелона в распоряжение Предреввоенсовета Республики т. Л. Д. Троцкого…

А то, что сама Людмила имеет репрессированных родственников и не снятый выговор по комсомольской линии, это и так всем известно.

Ирония судьбы выразилась в том, что «социальная далёкость» Людмилы Александровны, не сыгравшая существенной роли в процессе вербовки Жоржа, тем не менее, «отыгралась» на ней самой пять лет спустя, в 1944 году.

Вот как описывает эту историю сама Людмила Александровна в черновике автобиографии. В начале этого года она, начальник цеховой лаборатории Дербеневского химического завода имени Сталина, в недавнем прошлом активная комсомолка (агитатор, комсорг, редактор комсомольской газеты и т. п.), подала заявление о приеме кандидатом в члены ВКП(б). Партийная организация завода заявление удовлетворила, Кировский райком партии это решение утвердил, но…

«При заполнении регистрационного бланка графы «Чем занимался отец до революции» вызвала сомнение моя формулировка «сын фабриканта»». Вопрос поставили на бюро райкома и «предложили представить документы 1) о том, что мой отец не являлся собственником фабрики и 2) о роде занятий отца в послеоктябрьский период до смерти. Я тогда же заявила, что такого документа у меня нет, и что если возможны только 2 формулировки: служащий или фабрикант, я прошу употребить формулировку «фабрикант»».[686]

После предоставления документов о службе отца с 1918 года в РККА, Людмиле Александровне сказали, что окончательное решение будет передано через секретаря партийной организации. Но по истечении нескольких месяцев решение так и не было принято. И 30 сентября она записывает:

«Для себя я вопрос не считаю решенным и буду обращаться в МГК ВКП(б)».[687]

Интересно, что бы посоветовал ей Жорж, будь он рядом? Думаю, они могли бы вспомнить свои разговоры пятилетней давности при обсуждении приглашения Жоржа в разведку. Тогда ему простили «социальную далёкость» жены – ведь он был нужен власти. А теперь жене её «социальную чуждость» не простили – она власти была не нужна.