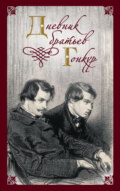

Эдмон Гонкур

Шарль Демайи

XXVIII

Несколько дней спустя Шарль увидел входящего к нему Буароже.

– Вы свободны сегодня вечером, неправда ли? Я вас похищаю. Мы устроили еженедельные обеды. Мы будем в своей компании, где за десертом не откусят друг другу носы. Завтра я начинаю свое лечение, и это мой последний кутеж! Неправда ли, вы пойдете?

– Очень охотно.

Они нашли кабачок «Красной Мельницы» очень оживленным. Молодые люди, вернувшиеся с прогулки, серые от пыли, обмахивали платками свои шляпы. Дамы, веером распустившие свои юбки, загораживали садовые дорожки.

Повсюду в замороженных графинах пенилось розовое шампанское. На скатертях двух или трех столов, еще пустых, виднелись листы бумаги с надписью: «Занято». В глубине, из всех окон дома, освещенного розовым отблеском заходящего солнца, смотрели, словно портреты из рам, облокотившиеся на подоконники женщины, грызя зубочистки и раскланиваясь направо и налево с бывшими, или настоящими обожателями.

Друзья Буароже: Ламперьер, де-Ремонвилль, Лалиган, Граже, Брессоре и Франшемон поместились в одной из менее видных зал ресторана, где было уютнее.

– Господа, – сказал Буароже, – представляю вам господина Демальи, автора «Буржуазии».

– Вы из наших, рады с вами познакомиться.

– Послушайте, господа, потеснитесь-ка немного, – сказал Ремонвилль, – вот вам местечко… Я очень рад вас видеть… Я как раз все-что готовлю по поводу вашей книги…

– Одну минутку, – сказал Франшемон, – сперва, закажем наш обед; говорить будем после… – И, обращаясь к толстому брюнету, во фраке и с салфеткой под мышкой, продолжал: – Итак вы предлагаете? Жареного цыпленка?.. Составьте-ка сами меню: рыбу, два мясных блюда, зелень, десерт и красное вино… Подходит это вам, г-н Демальи?.. и вам остальная компания?..

– Как ваше здоровье, Буароже? – спросил Ламперьер.

Буароже вместо ответа только покачал головой и выпустил облако дыма.

– Бросьте же сигару, мой милый, вы убиваете себя куреньем!.. Это неблагоразумно, раз чувствуете стеснение в груди.

– Я все это хорошо знаю, Ламперьер. Но что же мне с этим делать? Веками нарождается благоразумный писатель, который помещает свое здоровье в сберегательную кассу, усмиряет свои страсти, соблюдает гигиену, отказывается от своих привычек и моментально оставляет свои вкусы, как опроверженное мнение… Я очень сожалею, что я не этот счастливец, но что делать! По предписанию моего врача я не должен курить, каждый день обязан делать прогулку пешком вокруг озера в Булонском лесу; есть ежедневно жирный суп, кровавый бифштекс и сыр… Но лучше если я не буду исполнять всего этого, так как, в противном случае, я скорее умру… от скуки.

– Он прав, – сказал Франшемон. – Здоровье – это вера: оно заключается в том, чтобы верить, что ты не болен и поступать так, как будто бы здоров… Это есть кредит жизни. Экономьте здоровье, что происходит? Банкротство жизненных основ, как доказательство следующего неоспоримого факта, обратившегося в закон; как только издержки сокращаются, кредит падает… Возьмите управление Неккера до революции: урезывая всюду, он произвел всеобщую тревогу… Только тот человек имеет кредит, который сорит деньгами.

– Да, – совершенно серьезно говорил Брессоре, не слушавший Франшемона, кончая историю, рассказанную им Шарлю, – да, они играли в экарте, каждый опустив ноги в шайку с водой, вследствие огромного количества блох в жилище.

– Этот дурак Брессоре! – воскликнул Ремонвилль, покатившись со смеху.

– Замолчи же, Брессоре!.. Или ты принимаешь его за провинциала? – сказал Ламперьер, указывая на Шарля.

– Я не думаю, чтобы рассказчик заходил так далеко, – возразил Шарль, – он просто видел во мне слушателя.

Эта шутка Брессоре, впрочем, была единственною данью новичка за его вступление в кружок, вообще же Шарль тотчас освоился в этом обществе, где каждый являлся таким, каков он есть, и мог смело думать вслух. Он был чрезвычайно удивлен, встретив кружок литераторов, в котором откровенный тон и дружеская свобода заменяли всякую аффектацию, всякое позирование. До сих пор он не имел случая сделать следующее любопытное наблюдение: простота и естественность в обращении встречаются чаще по мере того, как подымаешься в высшие слои литературного мира. В самом деле, мы видим в низших слоях людей пера, где человек играет роль соразмерно с своим талантом и именем, у людей, стоящих позади признанных и известных писателей, в силу их ложного положения и желания примкнуть и составить как бы частицу тех, кому поклоняются, появляется стремление к напускной важности, заставляющее их всем своим существом, словами, мыслями и манерами, играть комедию. Чем менее видное положение занимает писатель, тем более он шумит; чем менее о нем говорят, тем более он сам кричит о себе, тем чаще слышится в его разговоре слово «я», требующее от слушателей уважения к себе, как к литератору. Педантичный ум, проповеди и доктрины, теории и формулы тиранически царят в этом мире более чем где-либо.

Всякий из кожи лезет вон, чтобы выдвинуть себя на сцену; одни употребляют хитрости дикарей, другие берут смелостью, неприличием, отсутствием вкуса, грубостью. Но в высших сферах почтение публики к писателю спасает его от этого грубого, низкопробного честолюбия, от беспокойного желания выставки, парада. Затем, общение его с великими гениями приучает его к скромности, дает иное направление его мыслям и сглаживает их выражение. Его личное «я» теряется в общении с бессмертным гением. Его талант, по мере того как он зреет, научается даже относиться с недоверием к самому себе; у него нет более этого постоянного довольства первых шагов на литературном поприще, когда все, что бы ни вышло из-под пера, доставляет радость. У него является нерешительность, недоверие к своим силам, страх. Он проникся верованиями, которые возвышают и успокаивают его; речь его почерпает из знаний и опытов терпимость, беспристрастие и снисходительность.

– Я не упрекаю вас, – сказал Шарлю Франшемон по поводу разговора, возникшего о его книге, – я не упрекаю вас за неологизмы, как слов, так и оборотов. Не то, чтобы я их любил, нет, но я, как и вы, знаю, что существует пять или шесть книг последнего века, где напечатаны курсивом все неологизмы, пестрившие у современных классиков; и вот этими-то неологизмами, вошедшими в язык, классики преследуют нас в настоящее время, в ожидании того времени, когда теперешние неологизмы послужат перу будущих классиков против неологизмов будущего. Язык идет вперед и расширяется: это стечение слов отовсюду. И если правда, что языки приходят в упадок, лучше уж быть Луканом, чем последним безыменным подражателем Вергилия… Но все же нужно быть справедливым и не удивляться понятной страсти к классицизму и невольному, бессознательному недоверию к новому языку. Разумеется, это отвращение к литературным новшествам, эта война против людей, которые не пишут, как все, и создают свой собственный язык, извинительны, если речь идет только о внешней форме оригинальной мысли. Это отвращение есть часть верований, воспринятых воспитанием; оно есть следствие, если хотите, остаток того благоговения, в каком нас поддерживают в то время, как преподают нам катехизис литературы. С десяти до восемнадцати лет мы всей душой преданы классикам. Всякая святыня оставляет след в душе человека, в особенности такая, которую он чтил в детстве; отсюда может быть происходит и литературная нетерпимость, глубоко вкоренившееся, фанатическое предубеждение, которое, смотря по человеку, может заставить замолчать все другие доводы… Талейран был верен только Расину; и я знаю очень порядочных людей, которые скорее согласятся на междоусобную войну, чем увидеть автора «Mademoiselle de Maupin» в Академии… Какая причина этого? Я говорю – воспитание… не знаю… может быть, я и ошибаюсь. Напишите книгу, которая бы удовлетворяла всем идеям какой-нибудь партии, но попробуйте написать ее не в стиле этой партии… вы прослывете за еретика. Это так. Почему?.. я не знаю… И еще почему все современные великие проповедники – поклонники романтизма… Это напоминает мне Боссюэта и вас. Он сказал о духе латинского языка: «это дух языка французского». И вот вам оправдание ваших отклонений. Но вы отчеканиваете фразу там, где я хотел бы встретить фразу прямую, широкую, рельефную, но без утрировки. Ваша фраза недостаточно быстра и резка, у неё нет этой стремительности, которая сразу как бы врезается в мысль. Наш язык мягок… в нем много мяса и мало костей; он не имеет правильных линий, он расплывчат, как сказал бы наш художник Грансе. Попробуйте же заключить его в рамки мертвых языков; сожмите его в их железных тисках: он выйдет оттуда отчеканенным словно медаль, без бугров и чистый, как язык Ла-Брюера. Разумеется, я не советую вам зарываться в латинские книги, переводить их; все дело в духе языка, о котором мы говорим, и его нужно понять, почувствовать и усвоить, что же касается того, чтобы долбить их наизусть и носиться с ними… Послушайте, вот еще задача и еще вопрос, почему – заметили ли вы эту странность – почти все поклонники прелестной латыни имеют стиль совершенно противоположный их обыденному языку. Но оставим стиль в покое! Это лишь орудие. Тут вы можете смело презирать и бравировать мнение ваших современников, это ничего не значит; успех, конечно, только большой успех оправдает вас в глазах большинства. Но, кроме стиля, существует еще выбор выражений и характера вашей мысли, относительно которых вы должны сообразоваться с темпераментом нации, для которой вы говорите. Мы, например, мы любим простоту, ясность, быстрый и живой ум, проблески света, слова, сразу западающие нам в душу, словом, формулу Шамфора и Ривароля, формулу преимущественно французскую. Нет сомнения, и, я думаю, вы не будете оспаривать этого, что человек, обладавший таким умом, как Шамфор и Ривароль, и вообще французским складом ума, назывался…

– Генрихом Гейне? – сказал Шарль.

– Вы угадали… И что же, Генрих Гейне никогда не будет популярным во Франции. Кто его читает? Только те, кто им восхищается. Это происходит оттого, что Гейне художник и в то же время ученый. Он великолепен, но туманен. Он заставляет вашу мысль идти за ним в полутьму, где под одним образом скрывается другой… Наконец, есть еще одна вещь, которой не достает вашему произведению, и, клянусь, не только вашему, но и всем современным сочинениям, это – веселость, откровенного смеха, громкого, звучного открытого смеха Мольера или Теньера, этого свободного, широкого вдохновения, названного кем-то, и совершенно справедливо, «струей старого вина». А между тем комический элемент в сочинении довольно важен. Этот добрый гений веселости – сила и большая сила. Он изобиловал даже во второстепенных сочинениях прошлых веков. Где он в настоящее время? Наш смех, боясь быть грубым и желая стать тонким, обратился в гримасу. А куда девали мы нашу веселость, стараясь воспитать и утончить ее? Она превратилась в нездоровую иронию, в гримасы сумасшедшего. Нет, наш комизм – не прежний здоровый комизм… Разве мы сделались меланхолической расой? Или нервный темперамент окончательно укоренился в современном человеке? Зависит ли зло от нас самих или от видоизменений нашей жизни?

– Оно зависит… – сказал Грансе и остановился. – Сегодня, – продолжал он, – я зашел в аукцион. Там была выставлена коллекция одежд XVIII века, платья всех цветов – серого, голубого, розового, цвета перенна, целая груда всевозможных оттенков, ласкающих взор, веселых, кокетливых, ликующих… Целая восходящая гамма красок… И после этого какого веселья хочешь ты, Франшемон, от человека в черном платье? В то время платье смеялось вместе с человеком, а теперь оно плачет вместе с ним… Смешная мысль одеть жизнь в траур!..

– О, если б только это!.. Нет. Существуют болезни человечества, как болезни почвы, нравственный грибок… Еще одно последнее замечание, господин Демальи. Не слишком ли далеко заходите вы в научном анализе? Мы уже имеем в этой отрасли последнее слово в сочинениях Эдгара По. И что же! Что в сущности представляет собой По? Таинственную науку, болезненную литературу ясновидения, анализа воображения; Задиг – это настоящий судебный следователь, Сирано де-Бержерак – ученик Арого; это своего рода помешательство на одном пункте; неодушевленные предметы играют у них большую роль, чем люди, любовь уступает место рассуждениям и другим источникам мысли, фразам, рассказу; вместо чувства, в основе романа является рассудок, вместо страсти – загадочность, развитие драмы сводится к решению загадки…

Может быть, таким будет роман XX века; но и тогда еще вопрос, литература ли это? Не знаю… но мне кажется, что роман современных нравов можно создать не ранее как в сорокалетний возраст. Романы двадцати и даже тридцатилетних – это беглый взгляд на вещи, и только. Нужно, чтобы человек имел в романе все жизненные силы, чтобы он находился в возрасте полного развития своей способности к объединению, развития высшей степени наблюдательности, правдоподобности вымысла и полной зрелости мысли. По-моему, это возраст, когда мозг достигает полного своего развития, возраст апогея производительной способности: самые лучшие произведения человека всегда носят отпечаток его лет. Относительно того, что принято называть полетом фантазии, песней души, парением в облаках, я признаю, что можно быть молодым, очень молодым… Но я говорю не об этом. Теперь перехожу к вашей книге, в которой вы опустили одну вещь, касающуюся важной стороны вашего романа; вы только слегка, вскользь намечаете ее: это привычное, постоянное участие большинства буржуазии в мелкой торговле; не в той широкой, английской торговой спекуляции, где идут сложные комбинации и рассчитанная игра на повышение и понижение, которая, заставив человека тридцать лет подряд просидеть в конторе, нисколько не убавит в нем ни честности, ни откровенности и не лишит его природных хороших качеств; среди нашего торгового класса все сводится лишь к прибылям и в связи с этим является тысяча ухищрений, которые никак не могут назваться правильной торговлей. Отсюда возникает (и вот об этом-то вы и умолчали) следующее: сыновья, т. е. молодое поколение вырастает в лавке, воспитывается среди плутовства, низостей, фальши, дутых цен, среди всего этого морочения, составляющего мелкую парижскую торговлю, не брезгающую ни двойным запрашиванием, ни продажей попорченных товаров, за ловкий сбыт которых приказчик награждается, ни даже приманками, вроде глазок конторщицы… Все это создает нездоровую атмосферу, производящую порчу крови; как первородный грех вошел в нашу плоть, точно также и эта порча заражает молодое поколение. Физиология еще недостаточно разработала вопрос о наследственности рас, это продолжение, путем наследственной передачи, не только телесных недостатков, но привычек и характера; так, например, сын наследует жесты отца; историки говорят нам о наследственной ноге, о наследственном уме…

– Ну, уж поехал! – сказал Ламперьер, – теперь только держись среднее сословие… Послушай, мой милый, солнце только однажды остановилось, и все-таки Иисус Навин не мог повернуть его в обратную сторону… Знаешь, что ты мне напомнил в данную минуту? Одно очень юмористическое воспоминание пришло мне на ум: однажды, идя в библиотеку, я проходил улицей Ришелье и увидел великолепного ньюфаундленда, бросавшегося на фонтан. Он был вне себя и бешено лаял. Он кусал воду, а она все текла. Это выводило его из терпения, и он продолжал ее кусать еще с большей яростью и ожесточением, не знаю, слышал ли он мой смех…

– Это очень мило, – сказал Франшемон, – но ты не возражаешь?

Ламперьер улыбнулся и пожал плечами.

– Ты знаешь, Франшемон, что меня не убедить. Мы стоим на двух противоположных концах земного шара, и я также далек от твоей партии, как…

– Моя партия! – быстро прервал его Франшемон. – Я не принадлежу ни к какой партии! Моя партия; это я, один я! Не могу же я назвать себя частью своей партии, или партии, которая никогда не понимала цены печатной бумаги, которая имела честь и счастье принадлежать к нации, обладавшей таким мыслителем, философом и государственным человеком, как Бальзак; партия эта в продолжение пятидесяти лет позволяла своим врагам писать о себе что угодно, целые биографии, энциклопедии, даже историю! Нет, Ламперьер, еще раз повторяю вам, что моя партия – это я сам и других партий у меня нет.

Говоря это, Франшемон ходил взад и вперед, около стола. В наружности Франшемона сохранились еще остатки былой красоты. Черты его лица были правильны, зубы великолепны, а глаза загорались пламенем, когда он говорил. Но жизнь и постоянное умственное напряжение провели вокруг глаз и по всему его бледному лицу глубокие борозды. Франшемон был рожден для политической и философской борьбы, при помощи памфлета; он обладал большим искусством высказывать смелые мысли и парадоксы, был мастер в полемике и понимал литературу только как выразительницу общественных идей, презирал поэзию, был равнодушен к гармонии фраз; будучи человеком сильных убеждений, но с неровным и необузданным характером, он ничем не руководствовался в своих верованиях, и часто был даже непоследователен; практический теоретик, он не довольствовался Богом и желал бы подкрепить его, как Карно, жандармом; враг сентиментальных утопий, он, подобью аббату Гальяни, не отступал перед насилованием мнений и грозными речами; с любовью и самозабвением предаваясь восстановлению прошлого, зная, что это также бесполезно, как восстановление античных саркофагов пенсионерами Рима, он иногда выражал сожаление о недостатке собственной энергии, для вступления в один из орденов, в том, что он не исполнил своего призвания в качестве страстного и воинственного миссионера. Обильное, жгучее красноречие так и лилось из его уст.

Его властный, сильный, определенный и резкий слог словно рубил слова топором и от избытка выбрасывал мысли, прерывая их молчанием или монологами, звучавшими как сталь, подобно голосу Наполеона, великий ропот которого сохранился в его «Мемориале об острове Св. Елены».

Вдруг одна мысль заставила Франшемона остановиться перед Ламперьером.

– Хорошо, ну а твоя партия? – резко проговорил он.

– Что моя партия?!

– Ну да, твой XIX век, если хочешь?

– Ты значит не можешь, как все добрые люди, спокойно пить свой кофе? В таком случае, если это необходимо для твоего пищеварения…

– Что такое вы открыли, ну-ка скажи? В экономическом строе, например? Политическую экономию… и только? В нравственном что? Нравы что ли? Девица легкого поведения была прежде только куртизанкой: вы сделали из неё общество… Она царит, она господствует. Этот народец играет роль общественного мнения. Для него существуют спектакли, журналы, моды. О нем говорят, он всех остальных интересует. Спросите, на прогулке у любой честной женщины, имя какой-нибудь из этих особ она назовет не только ее, но и её любовников!.. В самом деле, Ламперьер, я стараюсь найти… нравственное улучшение человеческой породы, или быть может современная история украсилась чем-нибудь? В обществе увеличилось чувство правды? Нет, всюду ложь и ложь! Для неё даже выдумали особое вежливое название: вымысел! Ложь в статистике, ложь в науке… А наша единственная комедия нравов называется «Скоморохи»! И везде слова, одни слова, слова на стенах, слова в книгах!.. Возьмем что угодно, ну хоть равенство, упразднение наследственных привилегий… Ну, прекрасно! Зачем далеко ходить, есть ли оно у нас, у интеллигентной нации, у республиканцев? скажи на милость, где! Привилегия противна природе, не находишь ли ты, однако, что привилегия наследственности преспокойно процветает? Исключи двух или трех человек, которые создали себе положение сами, прежде чем им создали его их отцы, а остальное… Но хуже всего, наследственность таланта! Если бы еще наследственность касалась только имен литературных, но у нас существует наследственность привилегии политического, административного имени! Создавайте законы, громоздите фразы, драпируйте человечество: нравы останутся те же… А твой народ, твой милый народ, который учат читать и набивают ему голову разными идеями! нет, право, я хотел бы знать…

– Имя свиньи, которая выдумала трюфели! – прервал Брессоре, кладя несколько штук к себе на тарелку.

– Знаешь, что я видел? – продолжал Франшемон, мысли которого приняли иное направление, – на последней художественной выставке, я видел народ… Знаешь, куда он стремился, где была давка. Перед витриной коронных бриллиантов, слышишь ли ты?.. Эссенция банковых билетов, снадобье из миллионов, вот что его ослепляло! Бриллианты, Ламперьер, только бриллианты!..

– Тебе, может быть, хотелось, чтобы он смотрел на картины? Ну, а мне нет. Искусство производит в целом народе тоже, что и в отдельном человеке; делает его равнодушным к отечеству, эгоистичным; перед его глазами могут совершаться какие угодно перемены в правлении, в идеях, в общественном строе, не вызывая с его стороны никакого участия. Артистический народ такой народ, который умеет жить: он отрицает преданность, жертвы, смерть. Верь мне, что была серьезная причина и мудрое вдохновение в подозрительном отношении и в упорной враждебности Конвента к искусству.

По мнению рассудительных политиков, первое условие силы и здоровья народа заключается в его невежестве. – И понижая голос, Ламперьер продолжал: – Да, у артиста нет ни веры, ни отечества; искусство заменяет ему и то, и другое, стремление к прекрасному есть тоже своего рода преданность, жертва; теперь перейдем от артиста к любителю и от творчества к страсти… Неужели ты думаешь, что из Ремонвилля выйдет хороший патриот? Э, нет, на его лице можно прочесть, что отечество для него составляют его картины!

– Послушай, Ламперьер, замолчи! – крикнул Ремонвилль.

– А я тебе скажу, что правда только в искусстве. Ты говоришь об отечестве, так знай, что бессмертие отечества в искусстве… Кроме того, только великие народы были артистичны… Или ты думаешь, что греческие патриоты за 500 лет до Рождества Христова стояли ниже современных!.. И, наконец, что мне за дело до всего этого! Для меня искусство есть единственная безусловность; все остальное, логика, положительные науки, теология, трактаты о правде и добре, философия, говорящая вам: «я объясняю вам феномены мысли», все это гипотезы, мой милый! Гипотезы, ведущие ученых к почестям, но ничего кроме теорий не дающие прочим смертным… Искусство… послушай, Ламперьер, не говори мне подобных вещей… ты меня злишь… в Риме…

– Рим! – комическим тоном воскликнул Брессоре.

– Вы были в Риме? – спросил де-Ремонвилль, обращаясь к Демальи.

– Да, – сказал Демальи, – я видел там маленькую руину в большой… Господина Созе в Колизее.

– Хочешь, я расскажу тебе мое путешествие в Рим? – сказал Брессоре.

– Я запрещаю тебе говорить мне о Риме, слышишь ты? – сказал Ремонвилль злым голосом. – Когда не знаешь по латыни…

– Но, мой милый, Гомер знал латинский язык не более меня… даже может быть менее.

– Ты глуп!

И Ремонвилль повернулся к нему спиною.

– Однако же, сказал прерывая свое молчание Франшемон, который жевал в своем углу, занятый своими мыслями, – надо управление, хоть бы пасторат какой-нибудь… Какое? Полюбовное, с общего согласия, конституционное управление… Управление… Послушайте, господин Демальи, какое по-вашему должно быть управление.

– Развратное управление, – проговорил Шарль, – если уж нет другого слова. Другими словами, мысль Ришелье в формах Морепа… Самое сильное из управлений, потому что оно основано на знании людей, вместо того, чтобы быть основанным на системах… Тюрго всегда будет строить свое здание на песке.

– А ты Брессоре, – промолвил Ремонвилль насмешливым тоном, – на чем построишь ты свое управление?

– Очень просто, на двух вещах: на фейерверках, которые буду давать каждый вечер народу, и на процессе Лафаржа, который будет вестись каждое утро для просвещенных классов.

– А я, – сказал Ламперьер, – я тогда построю его на иллюзиях.

– Это может быть потому, что ты лучше нас, – сказал Франшемон, протягивая ему руку.