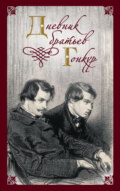

Эдмон Гонкур

Шарль Демайи

XXI

«Баден. Сентябрь.

Удивительный, оглушающий, ошеломляющий город, с его улицами, гостиницами, обществом, город, имеющий вид города и вместе с тем не город, город очарованный случаем, город невозможный, построенный на сваях на Потозе, меняющем русло каждую секунду, город, встряхиваемый как мешок с лото, город звучный, как ярмарка фортуны, город, где ходят по грудам серебра и по битым черепкам, город, походящий на жизнь, несущуюся галопом. В четверть часа в нем миллионер имеет долги, а лакей имеет прислугу; это – ад Данте, утоляемый надеждой, опьяняющей надеждой! Город, имеющий только игорный стол, на котором пляшут ночью, как после ужина пляшут на сукне бильярда; город, где нет ни мужчин, ни женщин, ни человечности, ничего, кроме рук, бросающих и собирающих; город, где нет более природы: деревья зелены, как зеленый ковер, а небо… неба тут нет более: это двойная ставка судьбы! Город сумасшедших, где более умные делают вычисления, чтобы поймать счастье; город где деньги – не деньги, не ценность, не вес, не труд, не причина; где они – счастье, мечта, каприз, игрушка, ветер, дождь – это Баден, мой милый, и я в нем нахожусь.

Это было… какой день? Во всяком случае не позднее чем третьего дня. Я не встречал никого. Париж весь выехал. Я беру пропуск и пятьсот франков в «Скандале», и попадаю сюда.

– Нашет!

Это был Шоз, знаменитый водевилист, не знаю другого его имени. Встречаю Блезара, встречаю Мине, встречаю всех.

– А ты играешь?.. У тебя есть деньги? При этом бутылка рейнского, которая опьяняет меня. Умеешь ты играть?

– Да, в войну.

Проходит Галлардэн, который предлагает мне денег. Я ему даю луидор.

– Играй на шестой номер, играй на зеро!.. Нет… Да… Нет… Девятый! В ушах у меня начинает звенеть.

– Идем! к игре! Ты счастлив в игре?.. расстегни вторую пуговицу на жилете. Это принесет счастье. Я вижу проходящего вдали Масье, который точно декламирует стихи, делая жесты руками. Я подхожу к игре. У меня был вид застенчивого человека, который преследует женщину на улице. Я ставлю сто франков на красную и выигрываю. Черную, сто франков; проигрываю. Черная, сто франков, опять проигрываю.

«– Ставь на красную, – говорит мне Блезар.

– Черную! – говорит Мине.

– Синюю! – произносит водевилист.

Я ставлю на черную сто франков. И снова теряю. Я увлекаюсь… и… ограблен! Я разделяю свои последние сто франков на двое… Обчищен совершенно!

– Ты плохо играешь… Разве черная не выходила?.. Шесть раз… Причем ты? – спрашивает меня водевилист.

– У меня есть мой пропуск билет и я уезжаю!

– Дурак! У тебя есть часы.

– Так что же?

– Да тут все часовщики дают вперед…

Все смеются. Я не понимаю.

– Часовщик, это mont-de-piété страны, теперь, понимаешь?.. А!

Я нахожу часовщика, который держит только богемский хрусталь. Я бросаю ему часы, схватываю сто франков и возвращаюсь к игре. Я вижу нумера… Пафф!.. Мои пять луидоров на девятом нумере… Погиб! Я отхожу от стола. Ноги мои дрожат. Я останавливаюсь.

– Эй господин, это вы…

– Нет!

– Да вы же, вы выиграли.

– Я думал проиграть и выиграл! Куча золота на мои пять луидоров. Я поставил еще раз, два, не знаю, сколько раз.

– Что вы делаете? – сказал мне какой-то игрок, – оставьте!

– Ничего! Я собираю золото – что-то около трех тысяч франков. Я выхожу из игорного дома, меня чуть не давит карета; я встречаю публику, и никого не узнаю. Я нанимаю в отеле несколько комнат в нижнем этаже и приглашаю прохожих обедать. Устраиваю большой обед. Пьют мертвую чашу, за различные вещи, за интернациональную литературную собственность, не знаю, еще за что? Я беру тысячу франков и иду играть; приношу еще семьсот. Я точно избит от усталости. Засыпаю как святой, и какие вижу сны!.. Я сорвал банк. Господин Беназе с отчаянья проглотил лопатку крупье. Я ему назначил пожизненную ренту, крупье попали в общество; один из них сделался библиотекарем поземельного кредита, самый безобразный стал амуром у акробатов, в апофеозах. Я повелевал разломать Баден и устроить там игру в домино. Блезара я одевал в золотой плащ. Мине, как другу, назначал пятьсот франков в месяц. Я основывал многоязычный журнал для уничтожения романов-фельетонов. Я обивал мой рабочий кабинет белым кашемиром. Я покупал денежный сундук, куда можно было бы спрятать честную женщину или злостную банкротку. У меня были массивные серебряные лошади с рессорами, груммами из драгоценного жемчуга, купленные у Рудольфи… Монбальар также снился мне; он видел меня лысого, как цезаря, с лавровым венком из кредитных билетов на голове, он говорил мне ужасным голосом:

– Я хочу твоих волос! – и прыгал к моему венку; мы дрались, я ударяю кулаком знаменитого водевилиста, который будил меня.

– Хочешь сделать водевиль?

– У меня нет времени: я составляю себе богатство.

Я пью воду из кремня, украденного на поле Меттерниха.

Выкуриваю полсигары и иду играть. Играю на девятый номер, на седьмой, на одиннадцатый, на зеро… Я ограблен на два билета по тысяче франков. Я выхожу, читаю машинально афиши, названия лавок. Наталкиваюсь на Ролана, который перескакивает через меня, как через препятствие.

У него цепочка от часов и новое пальто. Мне кажется, что идет дождь. Я возвращаюсь в игорный дом. Мине сделался трех цветов; он выиграл три раза; мне говорят: «банк теряет, ставьте скорей». Я ставлю пятьсот франков, выигрываю на двадцатом номере; пять остальных проиграны! Я играю на сто франков. Двадцать минут я колеблюсь. В последнюю минуту из двадцати дело сделано; ни одного су! Я бегаю по городу. Мне надо встретить хоть кого-нибудь. Никого! В отеле мне говорят, что Блезар выехал в коляске с двумя дамами в бархатах. Натыкаюсь на водевилиста в углу площади. Я кричу ему: «сто франков и я сотрудничаю с тобой!» Он отвечает: «Сто франков и я принимаю тебя!» – «Обчищен! Обчищен! Обчищен!» кричит Мине на другом конце площади. Это меня пугает, я спасаюсь к часовщику, продающему богемские стаканы! «Двадцать франков!» – Невозможно. – «У меня семья!..» – У меня тоже, – отвечает часовщик, «Но Христофор Колумб был в моем положении: он представил идею, ему дали лодку и он открыл Новый Свет».

Он делает большие глаза, открывает кошелек: я получаю двадцать франков. В десять минут я делаю из них пятьсот франков, тысячу, две тысячи и спадаю на триста восемьдесят франков. Внезапно я испытываю головокружение. Я иду подстричь бороду к парикмахеру, напротив – стеклянный ящик с красными рыбами, между которыми есть одна толстая рыба, переваривающая хлебные облатки с важностью старой красной рыбы, медленно кружащаяся и при каждом повороте ударяющая хвостом маленькую стеклянную женщину со сложенными для молитвы руками, находящуюся на дне аквариума, которая то и дело качается и подымается: это напомнило мне удары несчастья на верующую душу.

«Кончив с бородой, я нос к носу столкнулся с магазином кукушек из Шварцвальда. Я покупаю их кучу, целых пять! У меня остается двести семьдесят три франка. Я направляюсь в отель. Спрашиваю счет. Подаю три франка нищему, который мне показался бедным. Прихожу к игорному дому. У Ролана нет более ни пальто, ни часовой цепочки. Какой-то господин выиграл тридцать тысяч франков; бургомистр, саардамский бургомистр, как все бургомистры. Я делаю пять ставок. Номера выходят глупые. Через пять минут я принужден занять один су у инвалида, чтобы перейти мост Искусства. Я прихожу в отель. Получаю счет во всей его полноте. Я складываю его и затем обедаю. Выхожу: ни Мине, ни Ролана, ни Блезара, ни водевилиста… и… ни одной сигары, ни полчашки кофе. Войдя в отель, начинаю диалог с гарсоном:

– Милый мой, вы христианин?

– Да, господин, что вам угодно?

– Дайте мне сорок су.

Наконец я могу выпить кофе и выкурить сигару. Последнее появление мое в отель: открываю счет; что-то около трехсот франков. Есть они у тебя? Если у тебя их нет, я останусь в залоге, до тех пор, пока они у меня будут. Но я предпочел бы, чтобы они у тебя были. Благодарю заранее, если ты можешь, если же не можешь, извини.

Твой друг Нашет».

На это письмо Шарль отвечал:

«Я очень рад, мой милый Нашет, что могу оказать тебе маленькую услугу, о которой ты меня просишь. Только, как ты сам можешь думать, я имею намерение оказать тебе и другую услугу, обязуя тебя укротить твою очень умную критику; остановимся на этом и пусть наша дружба ограничится равнодушием двух: раскланивающихся знакомых».

XXII

– А, это ты Кутюра!

– Да, я, «ipse» Кутюра! Я перепрыгнул через твоего швейцара и вот переступаю порог твоего жилища. Кстати, правда, скажи пожалуйста, что ты теперь живешь с книгой, как муж с женой? Вот все мои друзья становятся серьезными людьми!.. Это ужасно для меня… ужасно… ужасно… – повторял Кутюра напевая. – Когда я увидел, что я тебя более не вижу, я подумал, что ты поступил в духовный орден или в дипломаты… и проходя мимо твоей двери, зашел посмотреть… посмотреть… У тебя очень мило… Смешно, тут совсем не пахнет женщиной… Но очень мило… Этакий скрытный Демальи! Я всегда говорил: не доверяйте Демальи, он тщеславен? Он хочет писать в «Révue des Deux Mondes»… И так ты хорошо поживаешь?

– Я работаю.

– Работать – это молиться! говорит один романс… Все ж таки очень, очень мило устроено, – продолжал Кутюра, взяв пенковую трубку из резного деревянного ящика, на котором табачный лист цеплялся и свивался в восхитительном стиле и с удачной фантазией немецких орнаментов.

– Я ломаю все мои трубки… А что, хорошо идет то, что ты пишешь? Маленький шедевр, а? – и Кутюра, чтобы подкрепить свою шутку, тотчас же преподнес Шарлю неприятность.

– Ты читал вчера?

– Что?

– Как, ты не знаешь, что тебя поддели?.. Нашет… Он тебя уколол, мой милый… Ты бы должен ответить, написать…

– Если я буду отвечать, я не буду писать, мой милый.

– Как хочешь. Но ты знаешь: если не покажешь зубы с первого раза… Я ведь для тебя говорю.

– Благодарю.

– Надеюсь, ты меня не считаешь способным на все эти глупости… Что это дорого стоит?

– Эти сангины? Я заплатил за них двести франков Мейеру, торговцу английских рисунков.

– Ого, двести кружочков!

– Но ведь это работа от руки, – продолжал Шарль, сохраняя серьезный вид.

– Видишь ли, мой милый, – продолжал Кутюра, – очень хорошо писать книги… даже прекрасно; я смотрю на это, как на самопожертвование. Но… ты сделал глупость, бросив газету, потому что… видишь начало. Если бы ты остался, тебе бы не надоедали, или если бы и надоедали, то очень мило… Всегда обращают внимание раньше, чем задеть человека, имеющего четвертку бумаги в руке… но господин, как ты, который сидит в своем углу и не нуждается ни в ком… Все же это сильное оружие, газета. Да хоть бы я: я очень хорош со всеми; и все же, если бы я завтра ушел из «Скандала»… ты бы увидел! На меня бы насели… Нашет раскритиковал бы меня, как он тебя раскритиковал.

– Или как ты меня раскритиковал, неправда ли?

– Шутник!.. А, ты смеешься над твоими приятелями? Но даю честное слово, я критиковал тебя, но не очень жестоко, я критиковал тебя с доброй целью!.. Да, я хотел отвлечь тебя от твоей книги и дать тебе в лапки газету…. Ах, вот изящное бибело!

Этот титул Кутюра адресовался к стенным часам, по которым лезли амуры из саксонского фарфора, одетые в всевозможные костюмы прошлого времени, начиная с амура-маркиза и кончая амуром-Диафуарус.

Кутюра с очень естественным видом предался созерцанию этих амуров, и несколько минут ничего не говорил. Он обдумывал следующее: он наметил одного капиталиста для своей газеты, для газеты, о которой он мечтал, и план которой был у него совершенно готов. Свободный от страсти в литературе, свободный от зависти, Кутюра одним холодным взглядом определил и оценил Шарля. Один он понял цену его статей в маленькой газете. И этот талант, слишком серьезный для газеты Монбальара, слишком живой для доктринерской журналистики, казался ему лучшим приобретением для большой газеты, которая должна была жить интересами маленькой газеты. К тому же Кутюра ничего не забыл в «Скандале», чтобы заглушить успех Шарля, отбить вкус к его статьям у Монбальара, одним словом унизить человека, которого он добивался и берег для себя. Кутюра знал, что Шарль обладал огромным литературным самолюбием; поэтому он был уверен, что, сотрудничая, Шарль употребит все свои силы, весь свой труд; он был уверен в тщательной работе, которая будет всегда иметь совестливость статей дебютанта, наконец, Кутюра, видя в Шарле свой хлеб, знал, что он будет сговорчив в денежных вопросах; он не будет требователен; его можно будет просить подождать, тронуть фальшивым бедственным положением массы, короче сказать, Кутюра рассчитывал эксплуатировать этого светского человека всеми способами, которые невозможны с литератором, дожидающимся своего дня в неделе, чтобы пообедать.

– Послушай, Кутюра, – сказал Шарль, прежде чем Кутюра нашел мотив, чтобы начать разговор, – ты пришел сюда ведь не для того, чтобы сказать мне, что меня раскритиковали… Это удовольствие для друга, но для друга интимного… А ты в первый раз приходишь сюда… Ты чего-то хочешь от меня, скажи же, чего?

– Видите ли. Невозможно перехитрить его!.. Ну хорошо, приступим к делу прямо… я это лучше люблю. Вот в чем дело: я нашел человека, открывающего фонд в двести тысяч франков для газеты, для большой маленькой газеты… ежедневной, которая перед газетой Монбальара, тоже, что Чимборазо перед холмом Монмартра…

– Пропустим объявления…

– Пропустим объявления. Я управляю газетой. Ты меня знаешь: я не мелочен… между нами не будет недоразумений… Хочешь быть его главным редактором?

– Благодарю тебя, мой милый.

– Постой, мой милый, не отказывайся так… Что я тебе предлагаю! Я говорю тебе, это огромное дело: двести тысяч франков за ним… Я заключу с тобой условие на год, если хочешь… Положение, подумай!.. Я возвращусь завтра, а? – И Кутюра взялся за шляпу.

– Очень рад, только…

– Только?

И Кутюра остановился у двери.

– Будем говорить о чем-нибудь другом, если тебе все равно.

Кутюра бросил свою шляпу, и остановился перед Шарлем, обе руки в карманах.

– Милый мой, есть люди более известные, чем ты, которые подпрыгнули бы от радости при моем предложении… Я не говорю тебе, что я подумал о тебе, потому что я добрый малый и ты также… Мы не в таких летах, когда говорятся такие вещи и когда им верят. Нет… Но ты знаешь, я не льщу людям, и говорю правду в лицо. У тебя есть жилка, что-то возвышенное, что-то подгоняет читателя, мысли… они не валяются по улицам, эти мысли… И молодость, и все… и талант, без хвастовства… Ты мне очень подходишь для газеты. Ты не сорвиголова, как Нашет… Ты человек приличный, понимаешь ты?

– Кутюра, я с прискорбием замечаю, что ты принадлежишь к очень дурной исторической школе. Нет людей необходимых, есть только люди полезные.

Кутюра снова взялся за шляпу.

– Не прошло бы и полгода, ты бы держал издателей в руках, ты открыл бы себе двери больших газет… Имея в распоряжении двадцать парижских обозрений, ты бы составил себе имя, свою публику… ты был известен, ничто не помешало бы тебе стать знаменитым… У тебя были бы пропуски на всех железных дорогах, друзья везде понемножку, это самое лучшее, если хочешь их иметь. Теперь ты слишком заносчив… ты не хочешь делать как другие… это твое дело. Я думал, ты умный человек…

– Еще раз, мой милый, благодарю тебя, что ты так хорошо думаешь обо мне и предлагаешь мне будущее… Если я отказываю тебе, это просто потому, что я хочу сделать что-нибудь похожее на произведение. И потом, может быть это предрассудок, но я думаю, что умные люди проходят в журналистике, не оставаясь там: это гарнизонная жизнь литературы.

– Это твое последнее слово?

Шарль сделал утвердительный знак.

– Пойду, найду Гальардена, – сказал Кутюра, пробуя возбудить зависть Шарля этим именем.

– Он, конечно, примет предложение.

– Ты сохранишь мой секрет, неправда ли?

– Конечно… До свиданья.

– Не сердись… Ничего, ты будешь жалеть, увидишь! Ты употребишь десять лет, чтобы пробить дорогу десяти статьям, помни это.

Кутюра спустился с лестницы, сквозь зубы насвистывая арию. Он обещал себе натравить Нашета на Шарля, раздразнить Шарля, надеясь, что в один прекрасный день уколы заставят его выйти из этого аффектированного спокойствия.

Он предугадывал это, он предвидел уже, какая занимательная комедия, какая славная афера будет для его газеты, – злоба и негодование Шарля, устремившиеся на Нашета с комической силой и взбешенным вдохновением личного памфлета.

XXIII

Шарль нашел издателя. Он испытал радость от своего первого опыта, усталость от последующих, и нетерпение при последнем опыте. Его книга появилась. Она красовалась в витринах в красивой бледно-желтой обложке; и даже некоторые книготорговцы сделали ему честь, предоставленную только известным именам и книгам с будущим, вывесив объявление: «Поступила в продажу».

Шарль улыбался, глядя на витрины, которые, казалось, ему показывали и содержали в себе часть его самого. Он был весел, доволен целым миром и самим собой, когда однажды вечером, после обеда, ему пришла фантазия пойти в кафе Риш, спросить мнения своих собратьев.

Внутри кафе еще никого нет. Один Нашет, облокотившись на красную бархатную спинку дивана, засунув руки в карманы, рассматривает золоченые плафоны и свирепых горгон между орнаментами, бросая иногда злобный взгляд на приходящих и проходящих, посматривая на часы и пуская дым плохо курившейся сигары. Входит Перраш.

– А! Это ты! Поздно же ты приходишь. Откуда тебя чёрт несет? У тебя вид новобрачного… Я встретил Блезара, он находит тебя ужасно глупым… Что такое у тебя на глазу?

– Ячмень, – спокойно, почти улыбаясь, отвечает Перраш, привыкший к обращению Нашета.

– Это – ячмень!.. Я должен тебя вывести из заблуждения… Это… это я забыл название, ужасное название! Я тебе скажу чем это кончается: тебе вывернут веко, раскроют, вытащат это щипцами, прижгут ляписом, промоют соленой водой… Все эти штуки не очень смешны, знаешь ли ты?.. После чего, у тебя пройдет, пока снова не вернется… Скучно то, что это всегда возвращается!.. Сыграем, а? Ты опять меня ограбишь, как вчера… А! Флориссак!

И Нашет приблизился к окну кафе, полуоткрытому на улицу Лепелетье.

– Куда ты идешь, Флориссак? Я иду туда же.

– Невозможно!.. – отвечает с тротуара Флориссак, – я иду веселить моих сограждан… буржуа.

– Ты перемешал домино? – говорит Нашет, возвращаясь к Перрашу. – Мы играем по пяти франков… Я уверен, что ты опять выиграешь… Дуракам счастье.

– Ты не нашел места на первое представление сегодняшней пьесы? – спросил Перраш.

– Сегодняшняя пьеса?.. Я ее достаточно видел! на репетициях. Места не достал! Вудене и Лорен предлагали мне место в их ложе… Места не достал! Кретин!

– Не сердись… я тебя спрашивал… как если бы я спросил…

– Перраш, тебе следовало бы жениться…

– Для чего? говорит Перраш, тем же спокойным тоном.

– Для меня! – говорит Нашет, кладя двойные шесть очков.

В литературном мире встречается часто особый род людей, которые трутся около литераторов; людей, пришедших с биржи, из высшей коммерции, из министерств, из всех профессий и слоев общества, и составляющих ту большую армию, которая увеличивается новыми рекрутами: «шлейфоносцами». Неизвестные люди, привязавшиеся к какой-нибудь большой или маленькой знаменитости, которая до того делается им близкой и, так сказать, личной, что они готовы поверить в чудо перемещения их самолюбия; скромные и гордые в своем унижении, как святой Христофор, они несут на своих плечах славу, или только мелкое тщеславие другого; призванные натирать сапоги у статуи великого или маленького человека, который говорит им ты, по своему нежному, услужливому и не обидчивому характеру, эти шлейфоносцы чувствуют к писателю, которому они поклялись в верности, особенную привязанность, которая своими многими сторонами напоминает терпение супруги и преданность любовницы. Жестокия шутки, ирония, грубости не отвращают этих убежденных клакеров, иногда истинных мучеников, от их богов: они считают себя вознагражденными за все это словом в статье, интимностью, стулом в ложе, пожатием руки знаменитости… Иногда даже случается, что их привязанность не имеет даже выгод хвастовства, и что их поклонение действительная страсть. Но искренность, подчиненность их дружбы редко обезоруживает того, кто служит её предметом. Жизненная борьба, постоянные уколы и страдания самолюбия, ложность победы, беспрестанные поражения или, по крайней мере, заблуждения обуревающей гордости, которая скрывается как позор под аффектированной самонадеянностью, поддерживают в литераторе язвительность, похожую на то расположение духа, с каким встают по утрам люди, страдающие какой-нибудь болезнью. Заваленный ежедневными личными страданиями, которые как бы подкладывают ему металл под кожу, он теряет чувствительность, нежную инстинктивность, деликатность и чувство благодарности душ чересчур молодых: и он принимает дружбу шлейфоносца с грубостью и смехом ветерана, смеющегося над ранами новобранца. Нельзя сказать, чтобы он был окончательно дурным: но ласки, излияния, сладости и братская дружба не его ремесло, не подходят в его опытности; в дружбе он ищет права эксплуатировать человека, его волю и сердце, он желает встретить в друге нравственную подчиненность, рабскую услужливость. К тому же ирония есть подкладка социального духа литературы; она есть темперамент, тон и форма последней. Более того – это наступательная защита, которую надо постоянно пускать в ход и для которой необходимо посмешище. Это – сила, которую нужно постоянно упражнять ударами по какой-нибудь дурацкой башке. Отсюда эти превосходные дурные отношения, – отношения Нашета с каким-нибудь Перрашем.

– Чёрт возьми! – и Нашет бросил свое домино на стол. – Мне совершенно не везет…

– Но ты выиграл первую партию…

– Я выиграл первую, потому что ты играл как чиж… Что ты сказал?

– Я ничего не сказал.

– У тебя молчание глупое, Перраш… Ты единственный в своем роде, честное слово! Для… Посмотри-ка! Красотка.

В это время приходит господин, высокий как тополь и совершенно лысый, «самый молодой из наших драматургов», как его называют друзья. Он входит с пальто под мышкою, беспокойным шагом, глаза его бегают по всей зале. Он кладет руку на плечо Нашета, чтобы поздороваться, берет стул, хочет сесть, раздумывает и вертит стул на одной ножке. Он прикладывает руку ко рту; она скользит и останавливается у кадыка. Улыбка его сияет.

Кафе наполняется. Молодые люди, «очень приличные», возвращаясь из цирка или из Шато-де-флёр, угощают фруктами и чаем лореток первого разбора, которые пальцами указывают на знаменитостей в глубине кафе; молодые люди делают большие глаза, прислушиваются и стараются уловить на лету слова журналиста Нашета или Перраша, друга журналиста Нашета или, пришедшего последним Гремереля, драматического автора.

Гремерель все улыбается. Он переводит взгляд от женщины, сидящей в глубине, в Нашету, которому он указывает на нее глазами.

– А?.. Прелестна!.. Прелестна!.. Неправда ли. Ремонвиль не приходил?

Оба игрока отрицательно качают головами. Гремерель снова берет свой стул:

– Гарсон!

– Что угодно?

Гремерель садится на стул, подняв колено к носу, каблуком упираясь в красный бархат стула и обеими руками обхватив поднятую ногу:

– Что у вас есть?

Гарсон начинает перечислять прохладительные.

– Гарсон, у вас есть шоколадное мороженое?

– Все вышло, сударь.

Гремерель подымается и, взяв гарсона за пуговицу его куртки, говорит:

– Гарсон, вы рождены, чтобы служить в Монако: спрашивают бифштекс в Монако, нет более, весь вышел!.. Двор все разобрал…

– Сударь…

– Слушайте меня внимательно: – спрашивают свежего хлеба: нет его, весь вышел, двор все разобрал…

– Сударь…

– Да, гарсон, в Монако… Я хотел купить дом… в Монако… Спрашиваю о формальностях, что надо сделать… и есть ли законы в Монако… Гарсон говорит, что есть даже кодекс в Монако. Я говорю: очень хорошо, я пойду куплю его. – Господин, он находится у сборщика… говорит мне гарсон. У них кодекс не напечатанный, гарсон!.. Нет шоколадного мороженого! Пусть меня отправят в Монако!..

– Сударь…

Гремерель садится; потом снова встает. Смотрит на входную дверь. Собирается выйти. Возвращается.

– Гарсон!

– Что угодно?

– «Аугсбургскую Газету».

– Мы не получаем ее.

– Вот это так… Скажите вашему хозяину… Мы уходим… все!

Оба игрока делают утвердительный знак головою.

Гремерель расстилает носовой платок на мраморном столике, кладет на него голову, вытягивает обе руки и начинает отбивать ногтями по столу марш. Потом вдруг прерывает себя, вздохнув:

– Боже мой, зачем ты сделал женщину такой прекрасной и мужчину таким слабым? – Потом снова впадает в немоту, и начинает играть марш.

Было половина двенадцатого. Кафе наполнялся. В полночь диван, который недавно Нашет занимал один, был весь занят, и посетители теснились на нем. Гарсоны бегали, разнося шоколад, мороженое, баварское пиво. Публика говорила, присаживалась, заказывала, звала, раскланивалась. Было шумно, болтовня разгоралась… Вообразите себе залу конференции литературного мира. Тут были реалисты, мечтатели, критики, романисты, журналисты, фельетонисты, водевелисты, словом, всевозможные образчики первого разряда людей, принадлежащих перу; молодые, старые, с развевающимися шевелюрами, с монашескими черепами, брюнеты, блондины с красными ленточками и свежими бутоньерками. Тут можно было встретить критика с триумфом, носящего ложный успех; последнего джентльмена литературы, который умеет еще сказать гарсону: «бездельник», и заставить извиниться жен премьера; великого драматурга, который отлично подражает Лассанью и очень скверно Шекспиру; поэта, который изображает драму Гюго и старается натянуть лук Геркулеса; каскадного гения, укравшего практику у Грассо; исповедника Бернереты; забавного автора «Тысячи и одной ночи ссудной кассы»; критика-буф, прекрасно рисующего карикатуры на песке палочкой Арлекина; колкого критика, полного вдохновения, прокалывающего каждую неделю своим железным пером картонных знаменитостей театра, деревянных актрис и простонародные пьесы; юмориста, которому Мюссе завещал написать «Денизу»; мрачного журналиста, убежденного, что солнце закатывается; знаменитого философа, который всю свою жизнь искал истины на дне стакана; автора пьесы, двадцать четыре первых представлений которой дали ему больше денег, чем двадцать четыре представления «Свадьбы Фигаро»; внучка Смарра, тоскливого поэта; водевилиста, называющего Софокла по-гречески и Скриба по-французски; и того, и другого, и третьего, кончая крупным издателем с цветком в бутоньерке, и тростью с золотым набалдашником, подпирающим подбородок, который слушает глупые шутки литературного дебютанта, желающего пристроить свою книгу. Каждый говорил что-нибудь среди шума ложек, звенящих о блюдечки, чавкающих губ, поставленных на место графинов, и общего гула.

– Сто представлений!

– Да, она пожалуй выдержит.

– Полноте! Пьеса объявлений! «Альманах Ботена» в водевиле.

– Там что ж такое?

– Они отлично устроились, – говорил один своему соседу. – Они получают до девяти тысяч франков за кулисами. Крупный цветочник посылает три парюры цветов в полтораста франков каждую… Знаменитый перчаточник, кажется, по две дюжины перчаток, каждому автору… Все это заплаченное третьей…

Во время этого разговора шум все увеличивался.

– Литературная!

– О! Литературная пьеса!

– Будемте говорить только по трое зараз, а?

– Литературная!.. Это хвастовство!

– Хвастовство!

– Хвастовство.

– Что это за желтый томик с подписью Демальи?.. Это тот Демальи, что пишет в газетке Монбальара?

– Да, он ушел оттуда из-за несходства в убеждениях.

– Подвинься немного Гремерель… что с тобой сегодня?

– Я поражаю демона чувственности, – говорит Гремерель, продолжая лежать щекой на мраморе.

– Кто читал его?

– Желтую книжку?

Два или три голоса произнесли: я! Один прибавил:

– То есть я начал, потому что…

– Слишком сложная машина для него!

– Он попал себе немного пальцем в глаз, этот славный малый.

– А слог!

– Все тут есть… это политико-сатирико-романтико-исторический роман… и еще не знаю что!

– Без интриги!

– Эпитеты, выкрашенные синим, красным, зеленым цветом, как охотничьи собаки Новой Каледонии…

– Говорю вам, там есть места скучные до одурения.

– Мне не показалось так плохо…

– А я нахожу эту книжонку очень сильной, – сказал чей-то резкий и решительный голос.

– О, ты ведь известный! Тебе только бы противоречить.

– Вы ничего, значит, не знаете там, вы, стряпающие парижские новости.

– Что такое?

– Прекрасные партии, которых насчитывают в парижских кружках… как лошадей на скачках.

– О, о!

– Честное слово. По последнему счету в Париже в настоящую минуту находится пятьдесят восемь прекрасных партий. Пятьдесят восемь!

Шарль пришел в ту минуту, когда книга его была совершенно похоронена. Все его знакомые были очень любезны с ним, предлагали ему присесть с ними. Похвалили его панталоны. Говорили о последней дорогой безделушке, которую он купил, об одном из его родственников, которого чем-то где-то назначили. Но o книге его ни полслова; и когда, пробыв тут полчаса, Шарль встал, чтобы уходить, долгие и крепкие рукопожатия его приятелей как бы выражали сожаление и глубокое соболезнование, которое друзья чувствуют при несчастии или ошибке их друга.