Валерий Юабов

Всё Начинается с Детства

Глава 13. «А у нас соседка – гречанка»

– Дети, вставайте! Пора, пора…

Я открыл глаза и сразу зажмурился. В глаза хлынул яркий свет, все еще непривычный после небольшой, темноватой ташкентской спаленки. Два больших окна выходят на задние огороды, в простор, в открытое пространство, за которым вздымаются холмы. Вечером за них уходит солнце. Во второй половине дня оно гостит в нашей спальне, щедро заливая ее своими лучами. Впрочем, мама уже поставила на окна решетки, чтобы мы, заигравшись, через окна не лазали.

Минуту-другую я лежу, любуясь спальней. Стены здесь нежно-голубые с золотистым накатом из полосатых ромбиков. Смотришь, смотришь на стену – и начинает казаться, что ты в космосе, что тебя окружают звезды, одни звезды… И полами можно полюбоваться – они свежевыкрашенные, почти ровные.

Загремело радио. По утрам отец ставит приемник на подоконник в гостиной, или в зале, как мы называем эту комнату, чтобы мы с Эммкой делали зарядку. Пятнадцать минут под музыку. Мы занимаемся с удовольствием, однако успеваем побаловаться и погримасничать.

– Эммка, умеешь так? – спрашиваю я, моргая то одним, то другим глазом. Я хитрец. Я прекрасно знаю, что произойдет дальше. Моргать глазами попеременно она не умеет, хотя уже сколько раз пыталась. – Да не так! Вот смотри, смотри…

Я делаю вид, что пытаюсь помочь Эммке, и она снова принимается учиться моргать, доходит до изнеможения, и даже иногда убегает пожаловаться маме.

Но вот мы заканчиваем. Я торопливо обмываюсь холодной водой, одеваюсь и сажусь за стол.

– Сейчас, сейчас, – приговаривает мама, нарезая салат. – Сейчас подаю. Да, папеш, мне бы на базар сегодня надо съездить.

– Езжай, – невозмутимо отвечает отец.

– А деньги? Моя зарплата потрачена.

– У меня нет! – быстро и резко отвечает отец.

Привычный ответ. Так бывало много раз. И мама, смолчав, повздыхав, бежала к знакомым, к соседям – занимать деньги. До получки. Своей, разумеется.

* * *

…Когда я теперь вспоминаю отца, когда пытаюсь представить себе, каким он был, я вижу человека, исполняющего как бы две роли. И с печалью думаю: в какой же из них он был самим собой?

Отец, как и его брат Миша, был учителем. Всем известно, что учитель – это эталон. Ему должны подражать, ставить в пример другим. На работе братья такими и были. Они пользовались уважением. Завоевывали его. Завоевывали авторитет. Это нужно было для карьеры… Но дома они были совсем другими, будто сбрасывали личину. Они сами объявляли себя авторитетом, они требовали уважения, не завоевывая его. Они были деспотами.

На работе братья делали карьеру и подчинялись тем правилам, которые этому помогали. Дома такие правила были излишни. Жена, дети обязаны были подчиняться им. Терпеть. Прощать.

Отцу нравилось изображать из себя состоятельного человека. Он не желал экономить. Зачем, например, ездить на автобусе, если можно взять такси? Вообще так приятно посорить деньгами. Потратить их на свои маленькие удовольствия, а не на скучные домашние надобности. Изредка, правда, он покупал нам с Эммкой что-нибудь из одежды, книгу, игрушку. В особо благодушном настроении давал кое-что маме «на базар». Обычно же отвечал, как сегодня: «Денег нет».

Но на этот раз случилось вот что: мама не смолчала. Я услышал ее тихий, напряженный голос:

– Куда же они деваются?

Отец гневно вздернул бровь. Он не привык к таким вопросам. Но за ним последовал еще более непривычный.

– Раз не хочешь давать на расходы, зачем тогда кушаешь? – тем же голосом спросила мама.

Отец ответил не словами. Выскочив из-за стола, он подбежал к плите и опрокинул котел с котлетами на пол.

Хлопнула входная дверь – отец ушел. Мама плакала, закрыв лицо руками. Я сидел оцепенев, только сердце колотилось, будто кто-то молотком стучал в груди.

Так и не поевши, мы отправились в садик.

То, что произошло дальше, мне вроде бы труднее описывать: ведь я только потом узнал от мамы, как все было. Но, должно быть, эти рассказы соединились с детскими впечатлениями, с чувством боли за маму так прочно, что порою мне кажется: в тот день я не в детском саду остался, а отправился с мамой на фабрику. Вот она идет – такая худенькая, бледная, несчастная – и шепчет: «За что, за что?» Как она надеялась, что покинув Короткий Проезд, избавившись от злобы бабки Лизы, заживет нормальной семейной жизнью! Но нет, не произошло этого. Как тень, преследовала ее бабка Лиза. Она и теперь была рядом – в своем сыне.

Вот мама за швейной машинкой. Покачивается в такт ее ритму и, склонив голову, шепчет что-то, словно разговаривает со своей кормилицей. И машинка понимает ее, отвечает, сочувствует. «Р-р-р!» – ужасается мотор. «За-чем? За-чем?» – возмущенно поскрипывает педаль. «Тык-тык-тык! Тык-тык-тык! – торопится на защиту игла. – Уколю его, не позволю!» И даже пиджак, скользя под иглой, как по льду, послушный и мягкий, старается облегчить мамину душу. Но слезы все капают и капают на мягкую ткань.

– Ты что это, Эсь? А? – Швея, что сидела позади, Катя, подошла, обняла за плечи. – Что-то случилось? Дома?

Мама кивнула… Рассказ был короткий, сбивчивый. Но, услышав его, Катя воскликнула:

– Ну-ка, пошли к Соне! Сейчас же, в перерыв…

Соня – так звали председателя фабричного комитета профсоюза – была баба бойкая, из таких, про кого говорят: «Палец в рот не клади». Она не лишена была отзывчивости, и в тех немногих случаях, когда могла помочь работницам, не противореча начальству, действовала решительно, используя всю накопившуюся энергию. Мамина беда как раз и давала ей такую возможность.

– Дуреха ты, Эська! Почему столько молчала? Ну, мы ему… Не хочет жить нормально, разделим квартиру… Педагог – и так себя ведет! Ну, был бы, скажем, алкаш какой-то… Так. Значит, после работы едем к тебе!

Она уже все решила, ей все казалось ясным. А мама стояла тихонько, опустив заплаканные глаза и думала, думала.

Была ли она готова к этой новой битве? Что бы она сделала, не отведи ее подруга-швея к решительной Соне?

Конечно, ощутить, что ты не одна, было очень важно. Может быть, важнее всего. И все же… Все же я думаю теперь, что в кабинете у Сони стояла уже другая Эстер. Не та, что смиренно выносила ругань и побои мужа, оскорбления его родных. Что-то копилось, копилось в ней и прорвалось в тот памятный день, когда она топором крушила стены ненавистного жилища. Первая победа – переезд в Чирчик – придала силы. Может, помогло поверить в себя и уважение на фабрике, и то, что зарабатывать стала побольше? Наверно, так…

Мама подняла глаза:

– Да. Поедем.

И вот мы дома. Мы, потому что мама по дороге домой забрала нас с Эммкой из детского сада. Мы в своей комнате: детям не полагается присутствовать при серьезных разговорах. Но дверь приоткрыта, мне все видно и слышно. Мама и незнакомая тетя – в зале. А где отец? Он в спальне, торопливо одевается. Я волнуюсь ужасно, ведь кое-что я все же понимаю. Что теперь сделает отец? Я вижу, как он, почему-то с топором в руках, направляется, к входной двери и идет в огород. Начинает там рубить какие-то ветки: дела, мол, хозяйство… Но Соня не тот человек, с которым можно играть в такие игры. Выйдя на веранду, она начинает атаку:

– Товарищ Юабов, у вас в доме гости, а вы ушли. Неприлично. Заходите, надо поговорить…

Взрослые сидят за столом. Лицо у отца… Я еще не видел его таким. Бледное лицо. Но это я видел часто. Губы сжаты и перекошены в одну сторону – и это я видел, у него всегда такой рот, когда он начинает злиться, ругаться с бабкой или с мамой. Большой нос, загнутый, как у орла, смешно приближается к губам. И это знакомо. Но вот глаза…

Да, именно глаза так изменили лицо, сделали его незнакомым. Отец пристально глядит на гостью, и в этом взгляде – растерянность, страх.

Соня уже представилась. Она спокойна и собрана. Для нее эта ситуация привычна, в таких историях Соня участвовала уже много, много раз. И указывать, командовать, решать здесь будет она и только она. А отец… Для него все перевернуто. Возможно, эта встреча за столом чем-то напоминает ему школьный педсовет, где он так часто бывает. Но не в такой роли, нет! Там он – орел, налетающий на нерадивых учеников. Здесь орлица – Соня. Она смотрит на отца холодным, просто леденящим взором и спрашивает сурово:

– Чем объясните происшедшее?

Отец молчит. Пальцы выбивают дробь по столу.

– Не хотите жить вместе – никто не заставляет, – безжалостно продолжает Соня. – Разделим квартиру. Вам предоставим одну комнату.

Тишина.

– Вы – педагог, не так ли?

Отец кивает. Все та же дробь по столу. На лице – та же гримаса. Нога закинута за ногу.

– Педагог считает, что может бить, унижать. Издеваться над беззащитной женщиной. А директор школы полагает, вероятно, что у него ангелочек работает… Я схожу к нему. Побеседую…

– А у нас… – начинает отец. Видно, он решился что-то ответить… – А у нас соседка гречанка…

Соня с недоумением глядит на него, на маму. При чем тут соседка? Соня не знает, что у отца есть такой прием: когда его прижмут к стенке, сказать какую-то нелепость, сбить с толку, притвориться дурачком, перевести разговор на другую тему. Но Соню с толку не собъешь. Не дождавшись продолжения рассказа о соседке-гречанке, она спокойно напоминает:

– Прошу вас ответить: вы разводиться решили или будете жить нормально?

– У нас и так все нормально, – бормочет отец.

– Бить жену, вываливать обед – что же тут нормального?

Отец снова бормочет что-то невразумительное. Но гостья спокойно и методично наносит удар за ударом, раскалывая педагога из школы № 19 на все более мелкие части.

Отец сидит за столом и пальцами выбивает дробь. Но не за столом он сидит, он свален, он повержен. Соня – опытный боец. Она знает, что таких, как мой отец, самоуверенных, беспощадных к слабым, только так и надо брать – сразу, врасплох. Уложить на обе лопатки.

Последний раз взглянув на отца – презрительно и сурово – Соня поднимается:

– Ну, что же, разговор окончен. Что будет дальше – вам решать…

Наутро родители уже разговаривали друг с другом. Помирились. Отец был спокойным, вежливым, приятным. Всем нам было хорошо. Мама даже улыбалась. Очень было хорошо. Несколько дней.

Глава 14. Первый Звонок

Наступил воскресный вечер. Наконец-то наступил. Но и он длится нескончаемо долго, не желая уступить место долгожданному завтрашнему дню. А ведь именно завтра – первого сентября – произойдет важнейшее событие: я пойду в школу. И от волнения в голове моей творится нечто невообразимое.

Любые события, ломавшие привычное течение жизни, вызывали у меня волнение, похожее на болезнь. Сердце колотилось так, будто поставило себе целью выскочить наружу. Щеки горели огнем. Пальцы на руках независимо от моей воли все время двигались. Но столь сильного волнения я, пожалуй, еще не испытывал.

Одно только помогало мне хоть немного справляться с ним: приятная, неторопливая возня со школьным снаряжением. Со всеми необходимыми для занятий обновками, которые я получил этим летом.

Проверю еще раз, все ли в порядке, решил я, утром будет некогда. Я взял новенькую рубашку и принялся ее рассматривать, держа на вытянутых руках. Хорошая рубашка. Хлопковая, нежно-голубая. Сколько же мы с мамой потратили сил и времени на поиски этой рубашки! Как, впрочем, и всего остального – учебников, тетрадей, портфеля. У нас, как и в других городах, магазины пополнялись товарами очень редко. Все быстро распродавалось. И покупатели ждали следующего завоза, неделями карауля нужные им вещи. Они похожи были на огромных дождевых червей, к которым суетливо, как муравьи, подбегали со всех сторон люди с вопросами: «Что сегодня привезли? Что дают?»

Трудно себе представить что-либо более унылое, чем полки магазинов во время этих нескончаемых промежутков! Заходим мы в книжный, а там на полмагазина одни газеты (не считая брошюр со скучнейшими обложками). А уж у газет названия, словно фамилия одной большой семьи: «Правда», «Комсомольская правда», «Правда Востока»…

Но мы заходили в книжный снова и снова и дождались – нам досталась «Азбука». Новенькая, приятно пахнущая краской, бумагой, клеем, нарядная, с яркими картинками…

С неменьшими трудами и беготней достался портфель. Рассматривать его, любоваться им я мог до бесконечности. Запах – как у настоящего кожаного. Блеск – немыслимый. Скрип – восхитительный… Три отделения – для учебников, для тетрадей, для линеек и пенала. Про замок и говорить не приходится. Он щелкал, как курок пистолета. Ух, берегись!

Любая из вещей, размещавшихся в портфеле, была прекрасна. Особенно белая фаянсовая, с синим ободком по краю чернильница, так называемая невыливайка: ее конусообразное отверстие не давало выплескиваться чернилам, даже если чернильница опрокидывалась.

Перья, уложенные в особое отделение пенала, сверкали, как маленькие зеркала. Как я вскоре убедился, они вели себя очень коварно. Обмакнешь перо и примешься писать, забыв обтереть о краешек чернильницы, и… плюх – клякса! Безобразный темно-синий паук на чистом листке. Ни за что не сотрешь ластиком, только дырку сделаешь. Но зато как замечательно скрипели эти коварные перья!

Аккуратнейшим образом уложив в портфель все мои богатства, я улегся, наконец, в постель, но нетерпение и беспокойство долго не давали мне заснуть.

* * *

Ранним утром, солнечным и безоблачным, мы с мамой подходили к школьному зданию.

Школу № 24 возвели как раз к нашему переезду в Чирчик. Находилась она рядом с моим детским садом «Буратино». Разделял их лишь невысокий забор и пешеходная тропинка, которую я теперь, выражаясь символически, переходил. Кстати говоря, переходил преждевременно: в школу принимали с семи лет, а мне было шесть. Но мой отец разработал наступательную операцию, чтобы добиться моего досрочного поступления в школу, и выиграл.

Четырехэтажное школьное здание сверкало белизной, на фоне белых стен особенно яркими казались плакаты и транспаранты. А на самом видном месте, над дверями, Ленин на большом портрете простирал руку, неустанно призывая входящих учиться, учиться и учиться. Площадь перед входом полна была детьми и взрослыми, празднично одетыми, с цветами в руках. Я обрадовался, увидев знакомые лица: здесь были мои детсадовские товарищи: худощавый высокий Женька Гааг, грузный Сергей Жильцов и даже двойняшки Доронины, Ада и Оксана. Стало немного спокойнее на душе. Но тут же раздался гулкий, разносимый эхом пугающий голос: «Уважаемые родители… Вас и ваших детей… Сегодня…» Я не сразу понял, что произносит эти слова стоящий у микрофона высокий человек в темном костюме. Это был директор школы Владимир Петрович Объедков. Говорил он долго, я успокоился и отвлекся. Потом у высокого появились ножницы в руках, и он перерезал розовую ленту, которая почему-то была протянута поперек входа в вестибюль. И сразу грянул оркестр, загремели сверкающие медью трубы, и всех нас пригласили в школу. Коридор первого этажа, по которому повели наш класс, был таким длинным, что, казалось, ему конца не будет. Возле каждой двери я думал с замиранием сердца: «Вот эта». Но дверь нашего класса была последней…

Нас рассадили. Я оказался в среднем ряду на первой парте, прямо напротив учительского стола. Родители скромно стояли у стен. Мне приходилось все время очень быстро вертеть головой, чтобы не упускать из виду маму и не отворачиваться надолго от учительницы. Но и за собственной партой было мне на кого посмотреть. Моей соседкой оказалась Лара, Лариса Сарбаш, тайная моя детсадовская любовь, худенькая, высокая, со светлыми волосами и замечательными веснушками, рассыпанными вокруг носика. Застенчивая Лара не поворачивалась в мою сторону, она сидела уставившись на доску так пристально, будто это был киноэкран. Но я-то на нее все время поглядывал и любовался двумя ее косичками с большими белыми бантами, такими пышными, что очень хотелось схватить их, сжать…

У нашей учительницы Екатерины Ивановны, невысокой и полной, с короткими каштановыми волосами, был певучий, нежный голос и добрый взгляд. Она рассказала, что будет учить нас три года, что в первой четверти мы начнем изучать арифметику, чтение и письмо, что в школу надо приносить… Тут она повернулась к доске, взяла в руки мел, и я впервые в жизни услышал волшебные звуки, которые потом стали такими привычными: «Тук-тук-тук…Ш-ш-ш…Тук-тук… Ш-ш-ш-ш»… И на черной доске одна за другой с непостижимой быстротой начали появляться белые, ровные, красивые знаки – буквы… Печатные я уже понимал, письменные же выглядели таинственными.

Как неожиданно, как громко зазвенел за дверью звонок! Голосистый, четкий, дробный. И он был для нас особенным – не звонок, а мелодичная трель какой-то незнакомой птицы. Мне даже казалось, что птица эта сидела вместе с нами в классе, спрятавшись где-то среди парт, и теперь, когда окончился наш первый школьный день, запела громко и радостно, чтобы сказать: «Тюр-люр-лю! Поздравляю! Вот вы и школьники! А теперь бегите домой! Тюр-люр-лю!»

Глава 15. Землянка

Возвращаясь из школы, мы заметили клубы черного дыма. Они валили оттуда, где строился дом номер четырнадцать, соседний с нашим.

Мы с Колькой Куликовым переглянулись. Все было понятно без слов: на стройке коптили смолу для крыши. Сегодня будет во что поиграть. В индейцев, например…

Занятия в школе заканчивались в два часа дня. В это время школа, как и утром, как и на больших переменах, походила на многолюдный базар перед закрытием. Казалось, что покупатели (ученики), раскупив за бесценок весь товар, ринулись внезапно с территории базара (школы), как бы опасаясь, что опомнившиеся продавцы (учителя) кинутся их останавливать… Крики, визг, смех, толчея… И вот уже никого нет! Только уставшие грустные учителя (продавцы) плетутся по опустевшим коридорам и по одному собираются в учительской, чтобы обсудить, что же теперь делать: продавать-то уже нечего и некому…

За школьным забором у дороги группами собирались мальчишки и девчонки, которым было по пути домой. Бурно обсуждались события дня, интересные происшествия. Для нас, первоклашек, пока еще представляли интерес и учителя.

– Моя учихала очень строгая, совсем строгая, – сетовал Витька Смирнов.

– Это Марья-то Григорьевна? – удивился Витька Шалгин. – Нисколько она не строгая. Я-то знаю, мы соседи. Тебе бы мою! У-у какая, не шелохнуться!

– А у меня добрая. Екатерина Ивановна, – похвастался я.

– «Толстуха», что ли? – спросил Женька Жильцов из военных домов.

С начала занятий прошло всего несколько недель, но мы уже знали или сами придумали прозвище каждого учителя. «Молекулой» прозвали грузную физичку, «Кощеем Бессмертным» – лысоватого учителя рисования, «Запорожцем» – медлительного, упитанного преподавателя автодела… Екатерина Ивановна имела даже два прозвища: «Толстуха» и «Колобок». Потому что, расхаживая по классу, она как бы медленно перекатывалась с ноги на ногу… Может, нашу фантазию пробуждала потребность украсить школьные будни? Мы проводили таким образом учебный день отчасти словно бы в какой-то сказке, героев которой сами придумали.

…Болтая и смеясь, мы шли домой. Конечно же, мы не шли, как все, по асфальтированной дороге. Как все – это не для нас. Наперерез, наискосок, через пыльное поле, через заросший бурьяном огород!

Мы не думали, зачем и почему. Нас тянуло к играм, а главное в любой игре – преодоление. Каждый из нас считал: ему по силам все. Нет никаких преград. И совершенно неважно, что об этом знали только мы сами.

Вот идет Витька Смирнов, будущий летчик-испытатель. В голове у него – чистое небо, быстрый самолет и высота, самая большая… А Саша – будущий строитель. Он так и говорил: «Буду строить дома до самых облаков». Мы сомневались: «Так нет же таких высоких кранов». А Сашка только усмехался: «Мне вообще краны не нужны. Для чего вертолеты?»

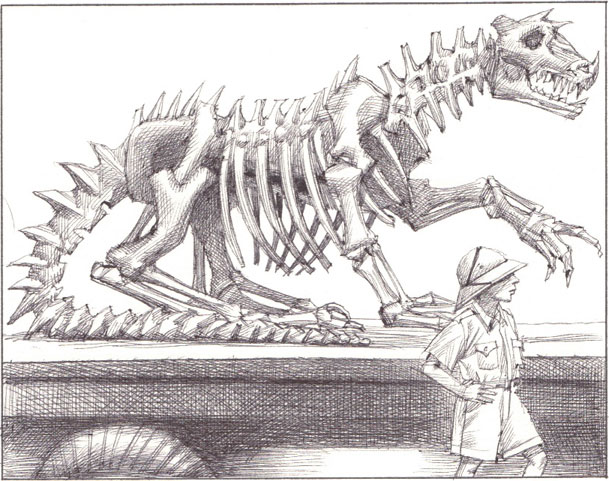

А я мечтал быть археологом, а заодно и палеонтологом, и где-то в Африке выкопать скелет самого большого динозавра.

Много месяцев я с моими коллегами буду рыться в песках Сахары, по косточкам выкапывая это чудовище. Я стану черным, как папуас… Я соберу динозавра и привезу его в Чирчик. И проеду по главным улицам города под звон фанфар на огромной машине. На пьедестале будет возвышаться мой динозавр, а рядом – я… Городские власти решат: динозавр останется в городе навсегда. Установят его, конечно же, возле моего дома, на игровой площадке… Вот будут завидовать мальчишки из других домов!

Один за другим доходили до дома и прощались с нами мальчишки. Дошли и мы с Колькой.

– Выходи к пяти, – напомнил он уже в подъезде. Я мотнул головой.

* * *

Стройку дома номер четырнадцать будто специально для нас затеяли: в любой момент можно увидеть что-нибудь поразительно интересное. Вот подъезжает самосвал, нагруженный железобетонными плитами. И тут же по рельсовой дорожке к нему подкатывает кран. Мощной рукой подхватив из кузова плиту, он играючи перебрасывает ее на строящийся этаж. А там уже ждут, там уже готовы. Закинув вверх головы, мы глядим, как плита будто сама собой, будто без всяких усилий стоящих наверху людей (их движения кажутся такими легкими) становится на свое место.

Витька Смирнов с завистью следит за оператором, манипулирующим стрелой крана.

– Эх-х, – вздыхает он, – я бы на его месте сразу весь самосвал наверх закинул!

– Ты чо, кран не выдержит, перевернется!

Разгорается спор, каждый отстаивает свое мнение, потому что любой из нас мечтает стать оператором, испробовать силу этой машины. Конечно, хочется сделать это немедленно, – но на худой конец мы планируем, закончив восьмой класс, поступить в известную нам спецшколу, где дают такую профессию. А пока каждый воображает себя хозяином крана, трогает и передвигает все эти прекрасные рычаги, кнопки, лампочки. Двинул рычаг – и стрела повернулась, нажал педаль – и великан мягко покатил по рельсам, тронул кнопку – и подхвачен груз. А ты сидишь в башне и наслаждаешься своим всемогуществом. Ты один в высоте, вокруг только птицы и синее небо. Внизу копошатся люди в касках, снуют взад-вперед, как муравьи в поисках пищи. Вот окружили ползущую гусеницу – самосвал. Облепили со всех сторон, ждут. Кого ждут? Тебя! Ты подплываешь на своем громадном кране – и набрасываешься на эту гусеницу…

– Упадет!… Не-е, не упадет! – Это мы, замирая от страха и восторга, следим за бригадой, работающей на самом верху, за строителем, который уселся покурить на краю стены. Он сидит, покачивая ногами, и, уставившись куда-то на горизонт, дымит сигаретой. Что он видит оттуда? Неужели ему не страшно?

Трудно сказать, что интереснее – наблюдать за бурной дневной жизнью стройки или пробираться на строительную площадку после пяти, когда кончается рабочая смена.

Строителям только кажется, что без них стройка отдыхает. На самом же деле с пяти часов и до позднего вечера она живет таинственной ночной жизнью. Мальчишки со всей округи как тараканы сбегаются на строительную площадку. Темно, сторожей и сторожевых собак нет, мы становимся здесь полновластными хозяевами.

Площадка засыпана галькой. Эта галька заменяет нам гранаты, смола – маскировочную краску, горки песка превращаются в укрытия, кабина крана – в смотровую башню. Надо ли объяснять, что именно здесь и происходят настоящие «войнушки»! Впрочем, порой мы придумывали и другие игры или просто бродили, наслаждаясь тем, что тайно владеем этим замечательным местом.

Позже вечером, когда становилось совсем темно, сюда часто приходили и старшеклассники. Мы слышали их голоса, видели, то там, то здесь мерцающие огоньки сигарет.

…В этот вечер наша компания толпилась у больших глыб смолы. Солнце размягчило их за день, и мы торопились отодрать куски побольше для жвачки. Особых рецептов ее приготовления у нас не было, смолу просто жевали, и через какое-то время она размягчалась во рту, становилась эластичнее. Правда, некоторые знатоки и гурманы прибавляли к смоле парафин – такая жвачка, бесспорно, была и мягче и приятнее на вкус… Все усердно работали челюстями, глыбы смолы походили уже на каких-то допотопных, громадных ежей.

Послышались чьи-то голоса. К нам приближались два рослых пацана.

– Эй, Сипа, это ты, что ли, с малышней? Ну, ты даешь! – проорал один из них.

Сипа – пятиклассник Сергей Черемисин из нашего дома – смутился. Он, действительно, наслаждался жвачкой в нашем обществе. Теперь он уже стыдился такой компании. Но Олег – один из подошедших парней – проявил великодушие. «Пошли с нами!» – сказал он, взмахнув зажатой в руке бутылкой… Мыслимое ли дело отказываться от такого приглашения? Да тут еще Сергей поручился за нас: «Не продадут». И мы поплелись за взрослыми ребятами…

У края стройплощадки была выкопана довольно глубокая яма. Отличное убежище для пяти-шести человек.

– Тащите фанеру, – приказал нам Олег. И мы наперегонки бросились разыскивать куски фанеры побольше и почище.

– Хорошо, – одобрил нас новый вожак. – Теперь накрывайте яму… Молодцы! А теперь – в землянку… Стоп, стоп… Один лишний… – Олег обвел нас глазами и кивком подозвал меня. – Ты будешь пока на страже. Потом заменим…

Я и рта не успел раскрыть (да и не посмел бы), а Олег уже протягивал мне какую-то деревяшку:

– Вот твой автомат. Будь зорок…

И вся компания нырнула в землянку.

А я принялся расхаживать вокруг, со всей серьезностью охраняя землянку от внезапного нападения.

Время шло. Уже солнце багровым шаром покатилось за дальние холмы и почти исчезло. Уже начали расплываться в полумгле силуэты деревьев… Стало холодать. А оттуда, из землянки, доносился до меня смех. Там веселились, там что-то вкусное ели, там было тепло.

Наконец я решился. Наклонившись к отверстию, я прокричал:

– Эй, уже долго! Пора на замену!

– Карауль! Ты на посту! – услышал я голос Олега. А потом его же голос сказал потише, верно, приятелю, сидевшему рядом: – На что еще еврей годен? Только в сторожа!

И оттуда, снизу, донесся смех. Это был какой-то тошнотворно противный, отвратительный смех. Он был так далеко и в то же время так близко. Он звенел в моих ушах, все усиливаясь, усиливаясь, усиливаясь. Вот он стал до боли раздирать мои барабанные перепонки. И все время в этом смехе мне слышалось: «Еврей… Еврей… Еврей…»

Мне было только шесть, но я знал, что это такое. Я слышал слово «еврей» в разговорах взрослых. Слышал о неприязни к евреям в нашей стране, «дружной и сплоченной». Но это были разговоры о чем-то отвлеченном, о том, что было где-то там, вне меня и моей жизни, о том, что меня не касалось, не причиняло ни вреда, ни боли.

До сегодняшнего дня. До этой вот минуты. До этой вот землянки.

Бешено заколотилось сердце. Закололо в груди. Я швырнул свою деревяшку-автомат и бросился прочь.

А смех мчался за мной…