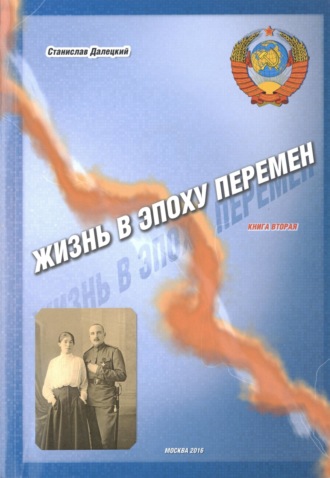

Станислав Владимирович Далецкий

Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая

Трапеза проходила молча. Изголодавшиеся за день путники быстро поглощали нехитрую снедь, запивая парным молоком.

Иван Петрович молока не употреблял по причине несварения желудка и попросил чаю, благо самовар стоял на лавке у печи, пыхтел и светился снизу красными угольками. Хозяйка подала ему кружку чая настоянного на смородиновом листе.

Закончив ужин, постояльцы стали укладываться на ночлег в соседней комнате, где на полу лежали расстеленные матрацы, набитые сухим мхом. Сама хозяйка улеглась на теплой печи. Иван Петрович, ещё в бытность свою приезжая в эти места, всегда удивлялся размерам здешних домов и изб: кажется, леса достаточно – строй большой дом из березовых бревен, свободно живи семьёй, но почему – то народ строил небольшие дома, где в тесноте ютились старики, взрослые и дети.

Оказалось, что виною всему сибирские морозы: березовый дом плохо держит тепло и требует много дров на отопление, а более теплые дома из сосен дорогие из-за трудностей доставки бревен за много вёрст от этих мест. Этот домишко тоже был небольшой, но четверо постояльцев на полу и хозяйка на печи свободно расположились на ночлег и вскоре дом наполнится храпом мужчин, уставших с дальней дороги и забывшихся тяжелым сном.

Утром следующего дня, чуть свет, постояльцы проснулись и начали собираться в дорогу. Мужики умылись из рукомойника, висевшего у входной двери, напротив лежавшего теленка, которого хозяйка уже успела напоить парным молоком, налитого в бутылку из – под водки, оставленную, видимо, кем-то из прошлых постояльцев.

На завтрак хозяйка поставила на стол чугунок со щами из квашеной капусты, заправленных топленым свиным салом со шкварками и положила каждому по ломтю хлеба. Все торопливо поели и вышли во двор готовить лошадей.

Иван Петрович расплатился с хозяйкой за ночлег и еду: оказалось, по червонцу с человека, что по московским меркам было почти даром, и тоже вышел во двор со своими чемоданами. Мужики запрягали лошадей. Иван – возница вертелся около своей лошаденки, которая съела за ночь овёс и сено, отдохнула и выглядела бодро, переступая с ноги на ногу. За ночь крепко подморозило, выпал легкий снежок, небо хмурилось, и дорога по мёрзлому большаку обещалась быть легче, чем накануне по грязи в погожий апрельский день.

Иван Петрович направился было к своей телеге, как его остановил один из постояльцев.

– Извиняйте, но вы, товарищ, не Домов будете? – обратился к нему мужик лет сорока, давно не стриженный, с густой курчавой бородой.

– Да, я Домов Иван Петрович, – несколько опешив, ответил он мужику, остановившись и поставив чемоданы на землю. – А вы меня, откуда знаете?

– Так вы же были членом уездного совета в нашем городе, в восемнадцатом году, потом вас, депутатов, Колчак арестовал и потом расстреляли, а оказалось, что не всех, раз вы живой остались. Я тогда тоже на митинги ходил, вот и запомнил, как вы речи говорили с крыльца управы. Только вы тогда были с бритой головой, а сейчас с волосами и бородкой, потому сразу и не признал – думал, привиделось, сколько лет прошло.

Меня в тюрьму в Омск отвезли, а потом мобилизовали в армию Колчаку и там я перешел к красным, служил в Красной армии, потом работал учителем и вот возвращаюсь сюда опять. Жена моя родом из городка и год как живет здесь с детьми.

– Меня тоже Колчак мобилизовать хотел, но я больной плоскостопием, много ходить не могу, они и отстали, а я при лошадях определился, чтобы ноги не бить. Сейчас возвращаюсь в город со станции, куда отвозил председателя райкооперации на поезд до Москвы на съезд ихних кооператоров. Назад порожний еду, могу и вас прихватить: у меня конь справный, не чета этой лошадёнке, – продолжал мужик, довольный своей памятливостью и показывая на телегу, уже снаряженную Иваном-возницей.

– Неудобно как-то. Мы подрядились до города за плату, и мне не с руки на полпути уговор ломать, – заметил Иван Петрович с сомнением.

– И сколько он с вас запросил за провоз? – спросил мужик. – Тридцать рублей, – ответил ему Иван Петрович. Предложение мужика ему понравились. Его конь был явно резвее каурой лошадёнки, да и запряжен он в дрожки, а не в тряскую телегу и не придётся идти пешком – за ночь нога разболелась, и он не был уверен, что дойдет.

– Какие дела! – воскликнул мужик. – Дайте ему десять рублей, вот и весь уговор. А я вас на дрожках до места довезу, чуть за полдень, всего за двадцать рублей. И вы при своих деньгах останетесь, и я с попутчиком буду – не люблю один ехать и молчать.

– Будь по вашему, – ответил Иван Петрович и, оставив чемоданы, подошел к Ивану-вознице: объяснить ситуацию, ссылаясь на хромую ногу. Тот не обиделся, взял деньги с благодарностью и тронулся в путь.

Мужик подхватил чемоданы, привязал их веревкой к дрожкам сзади и, показав место справа, стал запрягать коня. Закончив дело, он сел в дрожки и махнув рукой хозяйке, которая тоже вышла на крыльцо, направил коня вдоль по селу. Конь бойким шагом миновал село и за околицей они обогнали Ивана-возницу с его телегой, которая, вскоре отстала и скрылась из вида.

Мужик по имени Федот, дожив до 40 лет, не выезжал за пределы района, кроме нескольких поездок в Омск, а потому расспрашивал Ивана Петровича о Москве и других местах, где тот бывал.

Иван Петрович охотно рассказывал о своих странствиях, опуская эпизоды своей службы в армии Колчака: здесь ещё сохранилась ненависть людей к зверствам колчаковцев против мирных людей, да и советская власть относилась подозрительно к бывшим белогвардейцам, что он испытал на себе. Поэтому, как историк, он рассказывал о Москве, как об истории государства российского, удивляя своего полуграмотного кучера подробностями жизни царей и событиями военных историй.

В свою очередь, он расспрашивал Федота о жизни городка за последние годы и Федот, как мог, рассказывал местные новости и сплетни. Церковь, где Иван Петрович сочетался браком со своей Аней в семнадцатом году, сначала закрыли, колокольню снесли в горячке борьбы с религией, потом сделали из церкви пожарное депо, и пришлось, построить каланчу, чтобы высматривать пожары, а как бы пригодилась каменная колокольня!

В городе открылась машинная станция, где были трактора, комбайны и автомобили. Трактора пашут поля в колхозах, а автомобили возят зерно, товары из Омска и с этой станции, откуда они едут, но только по сухой дороге – по грязи они здесь проехать не могут, да и зимой по снегам тоже.

Дети все учатся в школах, под которые приспособили купеческие дома, а в магазине купца Ермолаева обустроили кинотеатр, где Федот тоже был и смотрел недавно фильм «Путевка в жизнь» подивившись на говорящих, на белой стене, прыгающих и бегающих людей. Ещё у горсовета, где раньше была управа, поставили на столбе радио и теперь днем можно слушать музыку и новости на всей площади.

– Прошлым летом, – продолжал Федот свой рассказ, – власть перенесла базар, что был в центре, на окраину, за речку, там поставили забор, ларьки, ряды и назвали колхозным рынком. Колхозники, правда, не очень ещё ездят туда торговать, но кое-что из харчей там можно купить. А за рынком, выстроилась целая улица новых домов, названная Пролетарской – это кто из деревень смог уехать, так что городишко приободрился и задышал. Эх, если бы дорога в Омск и сюда на станцию была добрая, чтобы машины всегда могли ездить – то наш город и вовсе поднялся бы, – недаром он в бытность был уездным городом, а уезд на тысячу вёрст тянулся.

В городе все дети учатся – новая власть не разрешает с малолетства работать – хоть три класса, а отучиться надо. В центре новую школу построили – этим летом откроется, так там, говорят, и вовсе учиться будут по десять лет. Я тоже грамоте обучен – три года в приходской школе маялся: письмо, чтение и закон божий, а здесь целых 10 лет учиться! Чудно, – закончил Федот, достал сумку из – под облучка, вынул оттуда половину ковриги хлеба, отломил кусок и протянул его Ивану Петровичу.

– Нате, кушайте, я гляжу, у вас припасов в дорогу нет. Может в чемоданах харчи? Но не похоже – уж больно тяжелы эти чемоданы.

– Там книги, больше,– я же учитель, а как учить без книг? – остудил Иван Петрович любопытство Федота.

– Оно конечно, книги свои вам здесь пригодятся – к нам по грязи и снегам их не больно много возят, – отвечал Федот.

Он снова порылся в суме, вынул, оттуда головку чеснока разломил и протянул несколько зубцов Ивану Петровичу. – Нате, к хлебу– то чеснок хорошо помогает взбодриться. Мне отец говорил, что когда он был на северах, они от цинги чесноком спасались. У нас здесь, слава богу, всяк овощ растёт и зреет, потому этой цинги и нет.

Иван Петрович взял чеснока, натер им горбушку хлеба по примеру Федота, и съел хлеб с удовольствием.

Они продолжали путь дальше. Окружающий ландшафт не менялся: березовые колки, сменяясь осиновыми зарослями, то приближались к самой дороге, то удалялись к горизонту, открывая широкие просторы.

Небо хмурилось, низкие рваные облака мчались с севера им навстречу, из облаков временами сыпалась снежная крупа, покрывая дорогу тонким слоем, скрывающим следы вчерашних повозок, оставленных на подмёрзшей грязи. Холодный ветер раскачивал голые ветки деревьев и бросал снежные зёрна в лицо путникам.

Иван Петрович поеживался от холодного ветра в своем легком пальто и городской кепке. Заметив это, Федот вынул из-под себя кусок войлока и предложил им укрыться от ветра. – Я этим войлоком лошадь прикрываю, на ночь, когда студенеет, сгодится и вам от ветра, – пояснил он.

После пополудни проехали село, оставшееся справа от дороги. От этого села до города оставалось 15 вёрст пути, которые повозка прошла за пару часов и въехала в город. Иван Петрович указал Федоту, и тот подогнал повозку прямо к нужному дому, отвязал чемоданы, получил деньги за дорогу и, распрощавшись, уехал прочь.

Иван Петрович остался один у дома, где проживала его семья, и куда он добрался после долгой дороги. На улочке, ведущей к речке, не было не души. Никто не вышел из дома, навстречу ему, поскольку никто и не знал об его приезде.

Дом, стоял таким же, как и был в последней приезд Ивана Петровича сюда, четырнадцать лет назад, отправляясь в Вологодскую ссылку. Потемневшие сосновые брёвна стен, зеленые, облупившиеся от краски ставни окон, чуть покосившиеся ворота, калитка с железной щеколдой – всё было, так же как и тогда, только сам Иван Петрович не был прежним.

Тогда он был в расцвете лет и сил и, несмотря на перипетии судьбы, надеялся преодолеть жизненные трудности и обустроиться с семьей на новом месте. Сейчас он чувствовал себя глубоко пожилым человеком, лишенным добрых надежд и только чувство долга перед женой и детьми всё ещё заставляло его действовать и эти чувства привели сюда, к этому дому, перед которым он стоял в грустных раздумьях. Стряхнув оцепенение, он подхватил чемоданы и, отворив калитку, вошел во двор.

На крыльце стоял мальчик четырёх лет и, приспустив штанишки, писал на завалинку. Увидев, Ивана Петровича он побежал в сени.

– Рома, Ромочка! – вскрикнул Иван Петрович: это был его младший сын, – это я, твой папа, – но мальчик, не слушая, забежал в сени – он, по малолетству, не помнил отца, которого не видел с двухлетнего возраста, когда с матерью, братом и сестрами они уехали сюда.

Иван Петрович едва успел поставить чемоданы на крыльцо, как из сеней вышла его жена Анна, посмотреть, что за чужой дядя пришел к ним, со слов сына Ромы.

Увидев Ивана Петровича, Аня вскрикнула и бросилась к нему на шею.

– Ладно, будет тебе, приехал, теперь никуда не денусь, – ласково успокаивал он жену, прижимая к себе её теплое и знакомое тело.

Следом за женой на крыльцо вышла и его тёща Евдокия Платоновна, крепкая пожилая женщина семидесяти лет, которые она прожила здесь же, будучи уроженкой здешних мест. Сдержанно поздоровавшись с зятем, она пригласила его пройти в дом: – Нечего здесь на холоде стоять, и Аню морозить. С приездом вас Иван Петрович и пожалуйте в дом, я как раз печь топлю и щи сварила, – сказала и, повернувшись, ушла в дом.

Иван Петрович давно привык к такому отношению тёщи. Дело в том, что Евдокия Платоновна считала его виновником всех несчастий и мытарств своей единственной дочери Анны, хотя и понимала, что сам Иван Петрович ни при чём – просто в такое время им выдалось жить.

Он подхватил чемоданы и вошел в дом вслед за тёщей. Дом встретил его теплотой, струящейся от русской печи, и пропитанной множеством запахов жизни обитателей. Здесь проживали: его жена Аня с четырьмя детьми, тёща – хозяйка дома, который достался ей в наследство от сестры Марии умершей год назад, и тёщина сестра Пелагея – вдовая и бездетная, обитала здесь же, – всего получалось семь человек и он будет восьмым здешним жильцом. Этот дом состоял из кухни, где сейчас хлопотала тёща, горницы и небольшой спаленки – всего шесть на восемь метров площади, включая холодные сени.

Подросшие дети со сдержанной радостью встретили отца. К сдержанности проявления чувств их приучил сам Иван Петрович: как учитель и дворянин он считал внешнее проявление привязанностей уделом слабых и чувственных людей и потому поощрял детей не глупыми любезностями, а добрым словом, опекой и, при возможности, подарком.

Откушав с дороги тёщиных щей, он открыл один из своих чемоданов и начал раздавать каждому в дар то, что припас ещё в Москве.

Тёще и ее сестре досталось по пуховому платку, жене платье, косынка и туфли к лету, дочерям по летнему платью, сыну старшему Борису брюки с рубашкой и сандалии, а младшему позднему и потому любимому, Ромочке – матросский костюмчик с бескозыркой и ботиночками.

За раздачей подарков, их примеркой и обсуждением наступил вечер и пришла пора укладываться на ночлег после чаепития. Иван Петрович не представлял, как они все разместятся спать, чтобы ему с Аней уединиться после двухлетней разлуки, но всё оказалось просто: тёща легла на теплой лежанке русской печи; его дочери Августа и Лидия разместились на полатях, которые были устроены над входной дверью; рядом с дверью, на деревянном сундуке улеглась тётка Пелагея; в горнице на кроватях положили сыновей Бориса и Рому, а ему с Аней выделилась маленькая комната – спальня, где Анна постелила им на полу, сняв матрасы с двух железных кроватей со скрипучей панцирной сеткой.

Скоро дом затих, и Аня прижалась к нему всем телом. Их близость, вопреки ожиданиям, оказалась спокойной и бесстрастной после долгой разлуки: из-за его усталости от поездки. Он сразу уснул, ощущая спокойное тепло жены, прижавшейся к нему сбоку. Путь домой к семье завершился на пятидесятом году его жизни.

Рано утром, чуть рассвет начал пробиваться сквозь щели в ставнях, которыми закрывали окна на ночь, отдохнувший Иван Петрович осторожно обнял жену за плечо. Аня тотчас проснулась и бережно приласкав её и ощутив взаимное влечение, он осторожно овладел ею. Утренняя близость случилась бурной и страстной и, напоследок, жена Аннушка даже слегка вскрикнула, прикусив его за плечо.

Откинувшись навзничь, Иван Петрович забылся в сладкой дрёме, ощущая, окончательно, свое возвращение в семью и в спокойную мирную жизнь здесь, вдалеке от столицы, и новой власти, затеявшей переустройство страны, невзирая на трудную жизнь людей и обрекая, таких как он, Иван Петрович, на лишения и невзгоды.

XX

Следующие три недели Иван Петрович обживался на новом месте, сближаясь с детьми, которые за годы разлуки подросли, подзабыли отца и поначалу дичились.

Конец апреля выдался теплым. Снега сошли даже в лесах, набухли почки на березах и кое – где, на солнцепёке, на деревьях проклюнулись первые листочки, а обочины дорог и опушки рощи покрылись свежестью зеленой травы. На прогретых солнцем досках стайки, где мычала корова, жужжали мухи, мимо них деловито пролетали шмели и над зазеленевшей акацией порхали бабочки.

Но вечерами холодало, к утру земля местами покрывалась инеем, и даже на свежей траве появлялась изморозь, которая, однако, не убивала весенних всходов, а лишь тормозила весенний расцвет, словно предупреждая о недавних морозах, которые в здешних местах могут вернуться вплоть до июня и покрыть весеннюю зелень слоем снега – отзимка.

На следующий день по приезду, отелилась корова, теленку устроили теплый угол в стайке и выпаивали его молоком, отгородив от матери, чтобы он ее не подсасывал.

Корова раздоилась, и молоко появилось на столе, скрашивая незатейливую домашнюю пищу, состоявшую из хлеба, картошка и пустых щей, иногда заправленных свиным салом. За долгую зиму припасы еды заканчивались, и дотянуть до появления огородной зелени можно было только помощью коровы, которая и являлась настоящей кормилицей всей семьи.

Из обитателей дома никто не работал в наём или в учреждении: кто по малолетству, кто по причине преклонного возраста, а жена Анна не смогла осенью устроиться учительницей – не успела подтвердить свой учительский аттестат учителя начальных классов, полученный перед войной в царском ещё училище.

Всю семью содержала и вела хозяйство тёща Евдокия Платоновна. Несмотря на свои семьдесят лет это была крепкая и привычная к тяжелому сельскому труду женщина. Жили все с огорода, который давал в этих местах хорошие урожаи картошки и овощей, а на хлеб и мелкие, но необходимые расходы, Евдокия Платоновна выручала средства продажей вещей, оставшихся от её прежней купеческой жизни и от умерших двоих сестер Марии и Аксиньи. Кое – что она умудрилась сохранить, за минувшие с революции годы, и продавала вещи, только в крайней необходимости, поддерживая семью в бедности, но не в нищете.

Домашнюю работу вела тоже Евдокия Платоновна. Она работала в огороде, ухаживала за коровой, заготовляла сено корове и вместе с сестрой Полиной заготовляла дрова на зиму, оплачивая только вывоз этих дров с деляны. И прочие, большие и малые дела были на её плечах и потому, она крутилась в доме целый день без отдыха и, не зная усталости.

С приездом Ивана Петровича тёща рассчитывала на его помощь в делах, которые не могла сделать сама, а именно: поправить дом и дворовые постройки, которые обветшали за эти 15 лет без мужского пригляда. Укрепить забор, поставить на место покосившиеся ворота и выкопать и обустроить погреб, чтобы было где хранить картошку и овощи – в подполе под домом места уже не хватало для припасов на семь человек, а с появлением ещё и мужчины и вовсе было не развернуться.

Иван Петрович сам домашним хозяйством никогда не занимался и под руководством Евдокии Платоновны уже через пару дней приступил к мужской работе. Первым делом он убрал завалинки, которыми был окопан дом на зиму, чтобы лучше сохранялось тепло. Теперь, с весенней порой, он освободил от присыпанной земли нижние венцы бревен, чтобы они просохли от весенней влаги и не гнили. Кое-где бревна все же подгнили, за истекшие сорок лет со времени постройки этого дома, но лиственничные столбы, служившие фундаментом, были крепки и могли простоять ещё не один десяток лет.

Затем он перестелил крышу амбарчика, стоявшего во дворе. Этот амбарчик в лучшее годы случил хранилищем припасов на зиму: осенью, когда наступали холода, здесь хранились мясо, сало, крупы и прочая снедь, не боявшаяся холодов. Сейчас амбарчик был пуст и крыша его обвалилась. Иван Петрович убрал остатки земляной крыши, нарубил за околицей березовых жердей, перетаскал их из леса во двор и настелил из них крышу. Потом летом он намеревался нарезать за городом дерновых земляных пластов и покрыть ими крышу амбарчика.

Многие избы в городке были крыты именно земляными крышами и защищали от дождей и холодов. Следом Иван Петрович поправил забор, укрепив его березовыми кольями, потом подремонтировал стайку, где стояла корова с теленком и в теплом закутке похрюкивал поросёнок, которого Евдокия Платоновна выменяла на один из платков, привезенных зятем.

Сразу по приезду Иван Петрович разобрал свои чемоданы: антикварные безделушки, золотые и серебряные украшения, что ему удалось скопить, работая антикваром, он передал жене Анне, которая заперла их в комод, спрятав ключи. Эти кольца, серьги и браслеты Иван Петрович рассчитывал постепенно продавать и тем самым содержать всё семейство до тех пор не устроится учительствовать.

Но, кроме того, он привез с собой и вещи: платки теплые пуховые, летние шелковые и сатиновые, женские блузки и ситцевые платья, мужские рубахи – всё это он прикупил в столице, продав несколько золотых колец, чтобы здесь в сибирской глуши менять эти вещи на продукты и полагая, что не всегда еду можно купить за деньги. Эти вещи он передал Евдокии Платоновне, которая осторожно продала пару платков на местном базаре, и купила в кооперативе сахар, чай, соль, мыло и прочие нужные семье и в хозяйстве товары.

Иван Петрович, по приезду, передал имеющиеся у него деньги Евдокии Платоновне – на ведение хозяйства и Аннушке – для обихода детей, которые за два года жизни здесь порядком обносились и подросли – даже в школу приходилось отправлять детей в малоприглядном виде. Аня прикупила мануфактуры и Евдокия Платоновна, вспомнив профессию швеи, пошила на ручной машинке «Зингер» одежду внучкам и внуку для школы.

За две недели Иван Петрович управился с хозяйственными работами и приступил к огороду. Вместе с сыном Борисом, которому исполнилось 13 лет, они вскопали огород лопатами, нарезали грядок для овощей и под присмотром Евдокии Платоновны посадили картошку, а она засеяла морковь, горох, бобы, репу, редьку и прочие овощи, не ожидая заморозков, поскольку все соседи, по чьей-то подсказке, тоже сажали и сеяли в огородах.

Потом, из навоза, вперемешку с соломой, что скопился за зиму от коровы, Иван Петрович вдоль забора выложил высокую грядку для огурцов, насыпал в нее земли с огорода, и Евдокия Платоновна высадила туда огуречную рассаду, а часть засеяла проросшими семенами огурцов, чтобы их созревание растянулось ближе к осени – для засолки. Навоз, начиная преть, подогревал огурцы, боящиеся ночной прохлады, а сверху грядки на ночь закрывались оконными рамами, которые уже выставили из окон с наступлением теплых дней, оставив одинарные стекла на лето.

За домашними делами Иван Петрович не занимался своим трудоустройством, полагая, что сейчас, в окончании учебного года, его вряд ли возьмут учителем. Но всё же он выкроил время и зашел, однажды, в районо, чтобы справиться о работе. Оказалось, что учителей не будет хватать с открытием новой школы и его с удовольствием возьмут осенью на работу, если разрешит областное начальство, поскольку он лишен прав как бывший царский офицер. Ему следует написать биографию, сделать копии документов, заполнить анкету и все это срочно отправить в область, там дело рассмотрят и решат: быть ему учителем или нельзя.

Иван Петрович сделал всё необходимое, его документы приняли и отправили в Омск, так что оставалось только ждать ответа.

Наступила ранняя майская жара, что часто случается в этих местах. Палящее солнце на безоблачном небе разогревало воздух до 30 и более градусов в тени. Земля быстро высохла, грязь под ногами горожан превратилась в мелкую пыль, которая от малейшего ветерка поднималась вверх и висела под городом серым маревом.

Обитатели дома скрывались от жары за закрытыми ставнями окон. Старшие дети, возвращаясь из школы, бегали на речку, где вода уже прогрелась и, присоединяясь к малышне, плескавшейся на мелководье, с разбега плюхались в воду с берега и подолгу плавали медленно и наперегонки, от берега до берега, между которыми было не более полутора десятка метров.

Иван Петрович с младшим сыном Ромой тоже приходил на берег присмотреть за старшими детьми, иногда разрешая Ромочке поплескаться на отмели. Речка и прежде-то неглубокая, теперь, когда её за городом, выше по течению, перегородили земляной дамбой, встала, начала мелеть, пришлось соорудить дамбу и ниже по течению, а потому в черте города образовался отрезок реки со стоячей водой и отмелями, на которых и плескались малыши.

Рома – поздний ребенок, каковым был и сам Иван Петрович, осторожно заходил голеньким в воду по щиколотки, садился, плескался и пугал мелких рыбешек, бросая в них камешки. Иван Петрович присаживался рядом на бережку и умильно следил за своим младшеньким. Старшие дети, тоже поздние, поскольку Ивану Петровичу было за тридцать, когда он обвенчался с Анной, незаметно подросли за время его скитаний и уже отдалились, а вот младшенький Ромочка, был в самом начале детства и Иван Петрович надеялся принять участие в его воспитании.

После знойной недели, жара спала также внезапно, как и установилась, и Иван Петрович продолжил свои дела по устройству домашнего хозяйства. Тёща, Евдокия Платоновна, попросила сходить его к гончару и прикупить 2-3 крынки, пару горшков и кружек, поскольку за зиму глиняная посуда частью потрескалась и побилась.

Иван Петрович, прихватив с собой Рому, пошел на другой конец города, где жил и трудился местный гончар вместе с помощниками из артели инвалидов. Они миновали центр города, где у ларька он угостил Рому газированной водой с сиропом и пряниками. Вскоре подошли к избе гончара, которая выделялась от обычных домов множеством крынок, горшков и кружек, висевших на частоколе, огораживающем двор.

На заборе можно было выбрать посуду нужного размера и помощники приносили из сарая такие же изделия. Сам гончар работал внутри избы и Иван Петрович захотел показать Роме, как делается посуда. Они вошли внутрь избы через низкую дверь, так что Ивану Петровичу пришлось сильно наклониться, и оказались в мастерской.

Гончар, небольшой мужичок со скрюченой ногой, сидел на табуретке и ловко крутил босой здоровой ногой гончарный круг, на котором из куска глины под его пальцами начинала вырисовываться очередная крынка. Мягкая пластичная глина в руках гончара постепенно обретала форму крынка. Рома заворожено глядел на работу мастера и Иван Петрович, следя за вращающимся на круге куском глины, подумал: – Вот и моя жизнь, как эта глина в руках гончара, лепится кем-то неведомым, превращаясь в судьбу.

Гончар, отвлекшись на мгновение на вошедших, сделал неловкое движение и почти готовая крынка потеряла форму и расплылась. Гончар, не расстроившись, смял глину в кусок, сбрызнул его водой и мокрыми пальцами стал снова выводить посудину нужной формы. Через пару минут на круге образовалась новая крынка. Гончар осторожно пригладил ее бока, смачивая руки, потом остановил круг, взял тонкую стальную проволоку, подрезал ею крынку у основания, встал с табурета, подхватил крынку с круга и, перенеся её на полку у стены, поставил рядом с другими изделиями для сушки. Затем он вернулся на своё место и снова занялся работой, не обращая больше внимания на вошедших.

Иван Петрович с сыном вышли из избы во двор. Там помощники гончара – тоже инвалиды: один без руки, другой на деревяшке вместо ноги, хлопотали возле печи для обжига посуды. Печь представляла собой обычную яму, куда слоями загружались березовые поленья и высохшие в тени под навесом изделия гончара. Потом яма закрывалась листом железа, присыпалась землей, и дрова поджигались через оставленные отверстия.

Посуда обжигалась сутки, печь остывала пару суток, глиняные горшки, крынки, кружки и прочее вынимались из печи, покрывались лаком, сушились и продавались здесь же, таким же прохожим, как Иван Петрович, или в воскресный день вывозились на базар, где горожане и сельчане приобретали эту утварь, ибо другой посуды в продаже не было.

У Евдокии Платоновны на кухне было несколько чугунков и пара чугунных сковородок, в которых и готовилась нехитрая пища для всей семьи. В глиняных горшках готовить в русской печи было невозможно, поскольку они часто трескались от жару.

Из избы во двор вышел, прихрамывая, гончар, опираясь на сучковатую палку, закурил, потом зашел в сарай, где хранилась готовая посуда, вышел оттуда и, подойдя ближе, подал Ромочке глиняную птичку – свистульку.

– Возьми, малец, в подарок. Рома, держась отцу за палец, взял игрушку и осторожно дунул глиняной птичке в хвост. Послышался переливчатый свист. Гончар одобрительно посмотрел на ребенка и сказал, обращаясь и Ивану Петровичу:

– Ну, что, выбрали себе посуду по вкусу? Моя глина печи боится: обжигаем дровами, а они нужного жара не дают. Надо бы каменным углём обжигать, да где его сыщешь здесь, по нынешним временам. Зато и дешево – разбилась крынка, не жалко: два – три рубля будет. А вы, я вижу, нездешний будете? И прихрамываете немного – вроде как после ранения на фронте. Наверное, из офицеров царских будете, судя по возрасту? Ивану Петровичу проницательность гончара была ни к чему и он, ответив, что действительно был ранен в германскую ещё войну, где воевал солдатом, перевел разговор на покупку посуды заказанной тёщей и на работу гончаров.

– Почему вы все калеченные здесь работаете? – спросил Иван Петрович гончара.

– Так наша артель и называется «Артель инвалидов», – отвечал гончар. Пенсию нынешняя власть инвалидам не платит, но разрешает посильно работать артелью без налогов и помогает организовывать дело. У нас в артели есть кузнецы, бондари, столяры и все инвалиды.

Мы при деле и заработок есть – не сидим на шее у родственников. Мне немец на германском фронте ногу перебил, а эти в гражданскую войну покалечились, причем один воевал за красных, а другой служил у Колчака, теперь все вместе здесь работаем дружно, – проговорил гончар свои объяснения и, докурив цигарку, пошел в избу продолжать работу.

Отобрав в сарае несколько горшков, крынок и кружек, Иван Петрович заплатил за них, положил покупки в холщовый мешок, что прихватил из дома и, попрощавшись, зашагал с сыном к дому в обратный путь, закинув мешок с посудой на плечо и держа сына Рому за руку. Рома, семенил рядом, насвистывая игрушкой – свистулькой на всю улицу.

Следующие два дня Иван Петрович занимался ремонтом крыши амбарчика. Взяв за оглобли ручную тележку, что хранилась в сарае, он выходил за околицу и там, на поляне, вырезал лопатой круглые пласты земли с дерном, грузил эти пласты на тележку и привозил их домой. Приставив лестницу к амбару, он укладывал эти пласты на решетку из жердей, как черепицу, рядами снизу вверх до самого конька. Такая примитивная кровля обеспечивала, тем не менее, надежную защиту от дождя и многие избы по соседству тоже были крыты земляными пластами, как это было, наверное, и сотни лет назад.

Простая крестьянская работа по хозяйству занимала день за днем, отвлекая Ивана Петровича от дум о своём будущем и будущем детей. Старшие дети через неделю кончали учебу в школе и ждали летних каникул, а сын Ромочка привязался к отцу и постоянно следовал за ним по двору, за околицу и на речку, старательно и по – детски помогая отцу в его заботах об устройстве домашнего хозяйства.