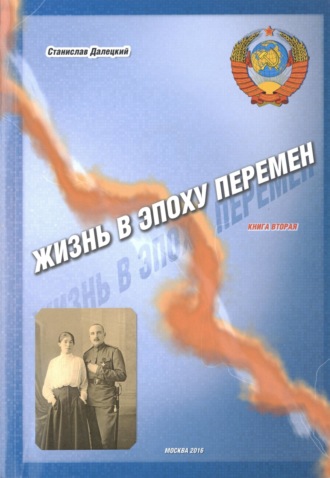

Станислав Владимирович Далецкий

Жизнь в эпоху перемен. Книга вторая

Перед отъездом из Москвы Иван Петрович вновь посетил Исторический музей, где разговорился с заведующим отделом Европы средневековья, показав хорошее знание истории и предметов культуры тех времен, на что работник музея предложил Ивану Петровичу быть внештатным искусствоведом исторического музея.

Учитель согласился с этим предложением, заполнил анкету и получил удостоверение искусствоведа Московского Исторического музея, которое открывало ему доступ в хранилища музея, а также позволяло производить подбор антикварных вещей и их оценку по заявкам музея или в собственных интересах.

Довольный поездкой, Иван Петрович возвратился домой, собрал своё семейство и через неделю, вместе с Аней и тремя детьми уехал к отцу погостить, как и обещал ему в прошлом году, оставив тестя и тёщу присматривать за домом и заботиться об огороде.

XXV

Путешествие по стране было интересно детям, особенно в поезде. Они не отходили от окна в вагоне, смотря на мелькающие за окном поля, леса и реки, полустанки и посёлки, пригороды Москвы и, наконец, саму столицу, которая показалась им огромным городом.

Переночевали всей семьёй у Фёдора Ивановича, который ещё в прошлый приезд Ивана Петровича пригласил всех к себе в гости, узнав, что семейство Домовых собирается в Белоруссию и будет проездом в Москве.

Маленькая квартирка революционера с трудом приютила семью Ивана Петровича, но, как говорится «в тесноте, да не в обиде». Фёдор Иванович с удовольствием возился с детьми, Анечка сбегала в магазин, купила продуктов, подивившись их изобилию и низким ценам, приготовила обед и, накормив всё семейство, пошла прогуляться с детьми и показать им Москву, а Иван Петрович отправился на вокзал за билетами на поезд к отцу.

Билетов на завтра не оказалось, и пришлось задержаться в Москве ещё на один день, в который они семьей прогулялись на Красную площадь, прошлись по Тверской и усталые, но довольные возвратились на квартиру Фёдора Ивановича.

Вечером зашёл Дмитрий Гиммер, подивился многочисленному семейству Ивана Петровича и упомянул, что рассказал товарищу Сталину о встрече с офицером, который должен был в Ачинске отправить Сталина из ссылки после Февральской революции.

Сталин, по словам Дмитрия, отличается феноменальной памятью и помнит всех людей, с которыми когда-либо встречался. Припомнил он и прапорщика с разноцветными глазами, что в Ачинске снабдил его солдатской шинелью и шапкой, чтобы грузинский ссыльный не пострадал от сибирских морозов, и просил передать этому прапорщику наилучшие пожелания, узнав, что Иван Петрович служил в Красной армии и теперь работает учителем.

– Сталин становится первым человеком в партии, и он считает, что в партии, как и в армии, успех дела зависит от командира: Ленин обеспечил победу в Октябрьской революции и в Гражданской войне, но после его смерти, проходит второй год разброда и шатаний в партии и этому надо положить конец.

Товарищ Сталин считает необходимым, чтобы партия взяла курс на индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, иначе империалисты сомнут страну Советов и уничтожат Советскую власть, чего допустить никак нельзя. Эту свою линию товарищ Сталин и будет продвигать в ближайшее время, как только покончит в партии с различными уклонистами: правыми и левыми, прекратит пустую говорильню и заставит партийцев заняться реальными делами, – поделился Дмитрий новостями из Кремля, где он тоже проживал вместе с женою и дочкой, которая училась в школе вместе с детьми Сталина: Василием и Светланой. Высказав свои соображения по политическим вопросам Гиммер ушел, пожелав семье Домовых приятного путешествия.

На следующий день Иван Петрович с семейством сел утром в поезд и через сутки добрался до родного села, наняв подводу в Мстиславле.

Отец и Фрося радушно приняли гостей, благо что оба были здоровы и вполне довольны своей жизнью, которая наладилась с помощью Ивана Петровича и старшего сына Иосифа, что прислал весточку из Ленинграда и, убедившись, что отец жив, стал присылать ему ежемесячно по двадцать рублей, занимая какой-то важный пост в Советском учреждении и получая хорошее жалование.

Жена Аня быстро сошлась с Фросей в общих заботах о детях, которых никогда у Фроси не было, и потому она относилась к Ивановым детям как к родным – также она раньше и сейчас относилась к Ивану Петровичу, словно к своему сыну.

В погожие дни Иван Петрович ходил с детьми на речку и, сидя на берегу, смотрел на плещущихся в воде своих малышей, вспоминая, как совсем недавно он также плескался в этой заводи, хотя с тех пор прошло более тридцати лет. Как всё-таки быстро прошли годы, и время сейчас уже не идёт, а бежит: недели мелькают, как раньше мелькали дни, а дни пролетают словно птицы и исчезают в сумраке ночи, и только ночи, во сне, проходят как и раньше – заснул и проснулся, кажется, прошло мгновение, но был вечер, а наступило утро.

С реки он уводил детей в усадьбу на обед, после которого младшего сына Бориса укладывали спать, а дочери убегали в сад-огород и лакомились там сладкой вишней, смородиной и крыжовником, чем увлекался и Иван с приятелями в своём детстве.

Старшей дочери Августе в этом году предстояло идти в школу, и Иван Петрович с нарочитой строгостью проводил с ней каждый день занятия, обучая дочь чтению, счёту и письму.

Пётр Фролович, наблюдая за этими занятиями, частенько напоминал сыну, как тот в детстве тоже отлынивал от занятий, как теперь его дочь Ава тоже норовит поскорее отвязаться от учёбы и убежать во двор или на реку: одна или с пятилетней сестрой Лидой, если разрешали родители или тётя Фрося, – так они называли хозяйку дома.

Вечерами, уложив детей, которые мгновенно засыпали, умаявшись в беготне за длинный летний день, взрослые собирались на веранде за поздним чаем и вели долгие беседы о прошлом, настоящем и будущем, о власти минувшей и нынешней, о хороших и плохих людях, и обо всём на свете, что интересует русского человека за вечерним самоваром в спокойный и тёплый летний вечер, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но прозрачная синева неба продолжает светится, постепенно тускнея.

На угасающем небосводе начинают появляться отдельные звёзды, потом ещё и ещё, и вот на чёрном небе вспыхивают мириады звёзд, раскрывая всю неимоверную глубину ночного неба, затем из-за леса поднимается жёлтая луна, освещая окрестности своим мертвенным светом и закрывая своим диском ближние звёзды и навевая лёгкую грусть на людей.

Разговоры на веранде постепенно смолкают, старики уходят спать, а Иван Петрович с Аней остаются еще некоторое время на веранде и смотрят на восход луны, плотно прижавшись и ощущая тепло другого.

Потом и они уходят в свою спальню, исполняют обряд близости между мужчиной и женщиной и удовлетворенные собою и прожитым днем, спокойно засыпают во взаимных объятиях.

Дни бежали один за другим. Сестра Лидия, которую они навестили по приезду, заходила чуть не каждый день поиграть с младшим сыном Ивана и приносила детям сладости, которые мгновенно поедались. Через неделю-вторую во дворе начали появляться соседские девочки того же возраста, что и дочки Ивана Петровича, и начались общие игры уже за пределами усадьбы: в ближнем лесу, на речке или прямо на сельской улице.

Власть в стране сменилась, а детские игры сельских ребятишек остались теми же, что и во времена Иванова детства: жмурки, пятнашки и самодельные куклы, в которые играли когда-то ровесницы Ивана Петровича.

Месяц жизни в деревне пролетел как одно мгновение, и вот уже семья Ивана Петровича собрала свои вещи, погрузилась на телегу и, после прощания со слезами на глазах у взрослых и детей, отправилась в обратный путь, обещая вернуться сюда будущим летом, если позволят обстоятельства, здоровье и найдутся деньги на такую поездку.

В Вологду семейство возвратилось вполне довольное проделанным путешествием и месяцем отдыха в деревне. Но и дома, летняя беззаботная жизнь продолжилась, потому что Ивану Петровичу на обратном пути в Москве заплатили довольно крупную сумму денег за выставленную им на продажу вещь: наперстный крест какого-то митрополита русской православной церкви, что он приобрел по случаю на Вологодской барахолке ещё зимой и, поняв, что вещь эта уникальная и дорогая, выставил этот крест на продажу в антикварном магазине своего знакомого, который тоже в накладе не остался, получив свои комиссионные.

Эта сделка ещё раз подтвердила правоту Ивана Петровича, решившего заняться торговлей антиквариатом для дополнительного дохода к своей учительской зарплате.

Остаток лета прошел также быстро, как и всё лето, и к началу занятий Иван Петрович появился в школе сам и привёл за руку свою дочь Аву ученицей в первый класс общетрудовой школы.

Иван Петрович продолжил вести уроки в учительских классах, которые готовили учителей начальных классов на селе. Жена Анна хотела тоже приступить к учительству, но, посоветовавшись на домашнем совете с участием тестя и тёщи, сообща решили, что этот год ей будет полезнее провести дома, воспитывая младшего сына и следя за учёбой старшей дочери.

Сам Иван Петрович собирался плотнее заняться сбором антикварных вещей в окрестных городах и сёлах, что требовало много времени для поездок туда и в Москву, ибо только в столице можно было с выгодой продать редкие вещи разбогатевшим нэпманам и руководителям госпредприятий, умудрявшихся иметь доходы даже при жестком контроле со стороны партийных органов.

Учебный год прошел в спокойной обстановке устоявшегося течения дел: учебных, торговых и домашних, чего Иван Петрович желал все предыдущие годы, но жизнь не давала ему таких возможностей, заставляя проходить через испытания вместе со страной и её населением. Он, по натуре своей был человеком постоянства и плохо переносил превратности судьбы, выпавшие на его долю, а потому наслаждался годами спокойствия, неожиданно обретёнными здесь, в Вологде.

Осенью, в семейном кругу, Иван Петрович встретил своё сорокалетие, вполне довольный итогами прожитых лет: жив-здоров, имеет любимую жену и троих детей, живёт в относительном достатке – что ещё надо мужчине его возраста, чтобы чувствовать себя спокойно и отчасти счастливо?

Отчасти, потому что не сбылись его мечты стать учёным-историком и жить в столице, но в сложившихся обстоятельствах исторического перелома судеб страны и людей, тихая гавань, что он обрёл в старинном русском городе Вологде, соответствовала чаяниям его юношеских вожделений известности и обеспеченной семейной жизни. Правильно говорится, что для мужчины возраст сорока лет является расцветом жизненных сил: уже всё умеешь и ещё всё можешь.

Занятия антиквариатом вполне удовлетворяли стремление Ивана Петровича к научной деятельности: на барахолке, что продолжала существовать по воскресным дням, возле городского базара, Ивану Петровичу удавалось иногда приобретать уникальные изделия российских ювелиров и художественных мастерских.

Он зарисовывал и описывал эти вещицы, много читал книг по ювелирному делу и даже написал научную статью о видах огранки полудрагоценных камней в России прошлого века. Эта статья была опубликована в научных трудах Исторического музея в Москве, с которым Иван Петрович установил рабочие отношения и числился искусствоведом.

В свои редкие приезды в Москву, Иван Петрович всегда посещал музей, где показывал некоторые из приобретенных им вещиц, сожалея, что музей не может их приобрести, поскольку средств на пополнение фондов почти не выделялось Советской властью, занятой другими делами, поважнее истории: надо было строить социализм, а как это делать, никто ещё не знал, и плана такого ещё не существовало, поскольку в партии большевиков продолжалась борьба за власть, в которой уже явственно ощущалась победа Сталина.

С учетом изложенного, Иван Петрович вполне оптимистично смотрел в будущее, втайне надеясь заниматься историческими исследованиями на профессиональной основе, когда преподавание истории вновь введут в школьные программы, он перейдет на преподавание истории, и не будет натаскивать учеников будущему их учительству в начальных классах сельских школ.

Закончив учебный год, Иван Петрович решил посвятить лето исключительно своим занятиям антиквариатом, но чтобы дети и жена Анечка не заскучали, отправил их в гости к своему отцу на всё лето – как и просил отец в своих письмах, скучая по внукам.

Младшего сына Бориса, которому исполнилось четыре года, решили оставить дома на попечение бабушки и тем избавить старших дочерей девяти и шести лет от забот по присмотру за ребенком в дороге и в гостях у деда. Собрав вещи, Анна уехала с детьми в Белоруссию, и вскоре прислала оттуда письмо, что доехали хорошо, девочки отдыхают хорошо и вообще всё у них хорошо, чего она желает и Ивану с сыном, по которым скучает очень-очень-очень.

Иван Петрович, получив свободу действий, совершил длительную поездку в Москву, где остановился у Фёдора Ивановича, и целыми днями пропадал в публичной библиотеке, разыскивая книги по искусству ювелирных поделок, скульптуре, живописи и редким книгам, – всё то, что стало пользоваться спросом людей, имеющих лишние деньги.

Вечерами он вёл беседы со старым революционером Фёдором Ивановичем, который по-стариковски охотливо рассказывал о временах минувших, показывая в подтверждение своих слов фотографии и письма известных в прошлом деятелей народовольческого движения, которые, не щадя своей жизни, боролись за свободу в царской России времен Александра Второго и Третьего.

Организация «Народная воля» считала, что перемен в стране можно достигнуть, сменив одного плохого царя на другого – хорошего: плохой царь должен быть убит, и плохие люди из царского окружения тоже должны быть убиты, а потому основой деятельности революционеров был индивидуальный террор.

Покушения на Александра Второго следовали одно за другим, пока наконец-то он не был убит, но пришедший ему на смену Александр Третий оказался жестче и непримиримее к этим революционерам, и вскоре почти все они, в том числе и Федор Иванович, оказались в ссылке в далёкой и холодной Сибири.

В ссылке Фёдор Иванович изучил марксизм от ссыльных социал-демократов, из которого понял, что дело не в царях, а в собственности: кто владеет собственностью в стране России, тот этой страной и распоряжается, самостоятельно или через наёмных управителей.

Так Фёдор Иванович примкнул к социал-демократам, потом стал большевиком, участвовал в Октябрьской революции и в гражданской войне комиссаром на южном фронте. Ему довелось встречаться с Лениным и его соратниками из руководства партией: Зиновьевым, Троцким, Каменевым и Сталиным, который сейчас фактически руководит партией большевиков.

Когда здоровье Фёдора Ивановича сдало, ему по предложению товарища Каменева, возглавлявшего партийную организацию большевиков Москвы, назначили пенсию и выделили эту квартирку для проживания, в которой они сейчас и ведут беседы у самовара.

Почитав письма революционеров, что хранились у Фёдора Ивановича, учитель-антиквар понял, что эти письма тоже могут иметь ценность, когда будет писаться полная история партии большевиков, а потому есть мысль покупать подобные документы на барахолках. Раньше, в своих поездках по базарам, Иван Петрович равнодушно проходил мимо писем и фотографий, считая их покупку никчёмным делом.

Фёдор Иванович показал гостю письмо Сталина к нему, как комиссару дивизии: Сталин в это время был членом реввоенсовета южного фронта. Иван Петрович подивился твёрдому почерку и ясности изложения существа вопроса этим грузином, который сейчас фактически управляет страной, умело устраняя своих конкурентов одного за другим, о чём подобострастно пишут советские газеты.

Дважды, вечерами, заходил Дмитрий Гиммер, рассказывал о положении в партии, о том, что товарищ Сталин думает над вопросом индустриализации страны, так, чтобы за несколько лет превратить Россию из отсталой в передовую по промышленности страну: иначе капиталисты уничтожат первую в мире страну победившего пролетариата, чтобы не было примера для рабочих в других странах.

Но многие в партии считают, что надо не враждовать с капиталистами, а сотрудничать, заманивать их в страну перспективами большой прибыли, и тогда капиталисты, в полном соответствии с теорией марксизма, погонятся за большой прибылью даже со своими врагами – Советской Россией. Надо брать займы за границей под любые условия, – говорит товарищ Каменев, мнение которого Гиммер вполне разделяет, и тем самым развивать промышленность, а в деревне сделать ставку на зажиточного крестьянина, как предлагает товарищ Бухарин, и не заниматься коллективизацией, что предлагает товарищ Сталин.

Иван Петрович подивился, что Дмитрий коренным образом поменял свои взгляды, и теперь поддерживает Каменева и Бухарина, но год назад он восхищался Сталиным.

– Да, видать нешуточная драчка идёт в партии большевиков за власть, коль такие люди, как Дмитрий не могут определиться к кому примкнуть, чтобы оказаться среди победителей за власть, – подумал Иван Петрович, слушая рассуждения Дмитрия Гиммера о путях дальнейшего развития страны.

Пробыв в Москве более двух недель, Иван Петрович возвратился в Вологду с новыми впечатлениями, новыми знаниями и новыми деньгами, вырученными от продажи привезённых в Москву антикварных вещей.

Воодушевлённый успешной торговлей, Иван Петрович с удвоенной энергией принялся за поиски и скупку на барахолках антикварных вещиц, добавив к ним и скупку старинных книг и писем известных в прошлом деятелей власти и культуры. Однажды ему в руки попал даже черновик стихотворения Пушкина, писанный собственной рукой поэта. Этот листок бумаги он приобрёл по случаю у пожилой старушки, видимо распродававшей остатки семейных архивов и вещей, ибо никакой помощи бывшим аристократам и богатеям Советская власть не оказывала, даже тем, кто ввиду преклонного возраста уже не был способен трудиться, и не имел поэтому средств к существованию.

Иван Петрович объехал ближние городки, где в базарный день жители тащили на продажу случайно попавшие к ним вещи, книги и безделушки, значения и смысла которых владельцы не всегда понимали, и продавали за бесценок.

В торговых делах прошло лето. Иван Петрович не торговал в своей лавке, где по-прежнему за торговца выступал его тесть – иначе, памятуя предупреждение директора школы, пришлось бы уйти из школы.

Приехали от отца Аня с дочерьми, хорошо отдохнувшие в деревне, и вскоре начался очередной учебный год Ивана Петровича в школе – как потом оказалось, последний год работы Ивана Петровича учителем.

Вспоминая потом свои учительские годы жизни в Вологде, Иван Петрович считал это время самым счастливым, спокойным и удачным в своей жизни. Это была именно такая жизнь, о которой он мечтал, работая учителем в земской школе, обучаясь в учительском институте Вильны, мучаясь в ревности со своей сожительницей Надей в городе Орше и потом все годы войны и странствий после обеих революций семнадцатого года. Но как лето неумолимо сменяется зимой, так и спокойная благополучная жизнь людей сменяется беспокойством и потрясениями, вызванными историческими событиями или просто самим течением времени.

XXVI

Очередной учебный год заканчивался, как и предыдущий в спокойной жизни семьи учителя Домова в спокойном русском городе Вологде, и, кажется, ничего не предвещало каких-либо изменений в укладе жизни этой семьи. Но в стране начинались перемены, которые должны были вызвать изменения и в жизни простых людей.

Власть в партии большевиков уже полностью перешла к Сталину, который наконец-то мог начать решительные перемены в развитии страны, намереваясь исполнить заветы Ленина и построить социализм в отдельно взятой стране под названием СССР.

Вождём Сталин ещё не был, но безоговорочным руководителем он уже стал. Убедившись, что разрешение на частную торговлю и мелкое производство, под названием НЭП, уже исчерпало свои возможности, и не привело к развитию промышленности, а лишь вызывает спекулятивную торговлю товарами, которых не становится больше, Сталин приказал взять курс на постепенное сворачивание НЭПа, опираясь в торговле на развитие кооперации в городе и на селе, а в производстве товаров для людей на артели, где коллективная, но не частная собственность на средства производства.

Нэпманов начала облагать высокими налогами, загоняя частную торговлю в подполье и развивая государственную торговлю, что уже научились делать большевики, поначалу отвергавшие и торговлю, и деньги полностью и целиком, уповая лишь на энтузиазм масс-строителей социализма.

Оказалось, однако, что далеко не все в стране радуются успехам большевиков в построении нового светлого общества, а товарно-денежные отношения, как ржавчина, разъедают идеалы социализма в самой партии, где множились ряды противников курса, выбранного и насаждаемого Сталиным твердой рукою убежденного марксиста и восточного властителя, с присущей ему решительной жесткостью.

Развитие НЭПа показало Сталину, что стяжательство, насаждаемое в человеческом обществе веками и тысячелетиями не может быть изжито мгновенно и опасно не только для дела построения социализма, но и для существования идеалов марксизма в партии большевиков.

С другой стороны, свергнутые классы капиталистов, помещиков и царских служащих, убедившись, что их расчеты на то, что власть большевиков рухнет сама собою, не оправдались, перешли к активному скрытому противодействию, дискредитируя действия большевиков и нанося вред везде и всюду, чтобы вызвать недовольство людей существующими порядками, а потом и крах власти Советов, как это произошло с царской властью.

Сталин, имея богатый опыт подпольщика в тайной борьбе против царской власти и не раз сталкиваясь в своей деятельности с врагами и предателями, постоянно призывал к бдительности и разоблачению врагов. Он был твёрдо уверен, что по мере успехов в строительстве социализма, сопротивление врагов внутренних и внешних будет нарастать, ибо успехи Советской власти означают крах надежд врагов на реставрацию прежних порядков.

С внешними врагами бороться проще – имей сильную армию, и внешний враг не страшен. Но внутренние враги скрыты, хитры и осторожны, а вреда от них может быть много: срывая развитие страны и дискредитируя власть Советов можно принести такой ущерб делу строительства социализма, который будет больше, чем нападение внешних врагов.

Призывая к бдительности, Сталин подчёркивал, что бдительность не должна переходить в подозрительность и преследование людей без разбору, лишь за их принадлежность к свергнутым классам. Но, как говорится, услужливый дурак – хуже врага, а неудачи в делах всегда можно списать на происки врагов, чем на своё неумение выполнять порученное дело, и потому, показная борьба с врагами помогала многим руководителям в партии и Советских органах власти скрывать своё неумение выполнять порученное дело и свою безграмотность.

ОГПУ, которое пришло на смену ЧК в борьбе с контрреволюцией и врагами Советской власти, внимая указаниям Сталина, усилило контроль за бывшими противниками большевиков в революцию и гражданскую войну.

Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР – так звучало полное название ОГПУ – уже год возглавлял поляк Вячеслав Менжинский, который как и большинство поляков, считал русских виноватыми в развале польского государства и его раздела между Германией, Россией и Австрией, и поэтому, служа большевикам, Менжинский не церемонился в поисках врагов революции среди русских, высокомерно считая их, ниже поляков, на уровне скота, который можно и должно отправлять на убой.

Под усиление борьбы с затаившимися врагами Советской власти в Вологодском отделе ОГПУ проверили личные дела поднадзорных лиц, проживающих здесь и обнаружили, что ссыльный Домов, бывший белый офицер, учительствует в средней школе и вместе с тёщей занимается торговлей: как такой человек может заниматься воспитанием учеников в духе преданности делу партии и социализма?

Из ОГПУ поступило на имя директора школы предписание разобраться с учителем Домовым и доложить по результатам проверки его деятельности как учителя. Директор школы понял это предписание, как приказ на увольнение Ивана Петровича, о чём и сообщил учителю сразу за два месяца до окончания учебного года.

– Увольняйтесь, Иван Петрович, по собственному желанию, иначе, при всём моем уважении, я должен буду уволить вас за деятельность, не совместимую с учительством, а именно: содержание антикварной лавки, где торгует ваш тесть, но руководите всеми делами именно вы, о чём мне неоднократно сообщали другие учителя.

Я закрывал на это глаза, но теперь вмешалось ОГПУ, и сами понимаете, чем это может грозить вам и мне тоже. Уходите по-доброму, Иван Петрович, характеристику я вам напишу хорошую, и в другом городе вы сможете снова работать учителем.

Под такие слова директора Иван Петрович ушёл из школы по «собственному желанию» ОГПУ и директора не закончив учебного года.

Сразу после увольнения его арестовали и он провёл в камере тюрьмы ОГПУ два месяца на предмет проверки его торговой деятельности, как нэпмана. Никаких нарушений закона за ним не выявилось и он был выпущен из тюрьмы с пожеланиями сочувствующего следователя ОГПУ побыстрее покинуть Вологду, чтобы не нарваться в следующий раз на более крупную неприятность.

Уехать в другой город, как советовали директор школы и следователь, не было никакой возможности с тремя маленькими детьми и двумя престарелыми родителями жены Анны, учитывая, что Ивану Петровичу ранее, при ссылке в Вологду, было запрещено проживать постоянно в Москве и Ленинграде.

Торговля антиквариатом, если её несколько расширить, могла приносить доход, достаточный для содержания семьи, и Иван Петрович, посоветовавшись с женой и её родителями, решили пока остаться в Вологде, и попробовать прожить здесь, при условии, что Анна устроится работать учительницей начальных классов.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, в этом году дети остались на лето дома под присмотром бабушки и деда, Анна договорилась в соседней школе об учительстве, а Иван Петрович уже в открытую стал торговать в своей лавке книгами старинными, различными безделушками и поделками местных умельцев, так что его лавка начала походить на лавку старьевщика, куда люди сносили всякое барахло.

Бывший учитель отбирал всё мало-мальски ценное, покупал и потом перепродавал с наценкой, которая и составляла доход для содержания семьи.

Наиболее ценные вещи, случайно попавшие ему в руки, Иван Петрович по-прежнему увозил в Москву, где выставлял их на продажу у знакомых антикваров или же продавал сразу этим антикварам, теряя в цене, но выигрывая во времени.

Приезжая в Москву по своим торговым делам, Иван Петрович больше не останавливался у знакомого революционера-пенсионера Фёдора Ивановича, поскольку тот отрицательно относился к этой деятельности и не хотел, чтобы его, пламенного революционера, обвинили в пособничестве спекулянту.

– Поймите, Иван Петрович, – сказал как-то Фёдор Иванович своему гостю, когда тот, раскрыв чемодан, раскладывал привезённые вещицы по отдельным пакетам, предназначенным разным магазинам. Своими действиями по перепродаже этих вещей вы дискредитируете меня в пособничестве спекуляции в глазах моих товарищей по партии, если об этом станет известно.

Рабочий на заводе трудится за небольшую зарплату, надеясь в будущем жить лучше, когда промышленность поднимется, а такие, как вы, торговцы, уже сейчас живут лучше рабочих, вызывая возмущение пролетариата и недоверие к партии большевиков.

– Но как мне содержать семью сейчас, если мне запретили работать учителем? – возразил Иван Петрович. – Я помогаю людям избавиться от ненужных им предметов старины и искусства, получить за них деньги, а себе заработать на свою семью перепродажей этих вещей, и сохранить эти предметы, которые могли бы пропасть на чердаках и в подвалах домов, или и вовсе быть выброшенными за ненадобностью.

Вот смотрите, у меня церковная книга «Домострой» об укладе жизни православной семьи. Книге этой больше двухсот лет, а человек, который её принёс мне, готов был выбросить эту книгу за ненадобностью, поскольку он верит большевикам, но не верит в Бога. Разве плохо, что я купил эту книгу и хочу теперь продать её знакомому человеку, как старинную ценную вещь? Книга сохранится для потомства, и я немного заработаю на ней, и тот, кто принёс её мне, тоже получил от меня немного денег.

И с другими вещицами подобные истории. Есть у меня и ювелирные изделия из старины, которые стоят больше, чем весит золото, из которого они сделаны, а камни сейчас и вовсе не ценятся при продаже таких вещей в магазины Торгсина. Дайте мне учительскую работу и зарплату, чтобы содержать большую семью, и я перестану перепродавать эти вещи, а буду их приобретать себе как любитель антиквариата – коллекционер.

– Может вы и правы, Иван Петрович, – но я не хочу, чтобы вы с такими чемоданами гостили у меня. Без вещей, пожалуйста, заходите и можете оставаться на ночлег, но с чемоданами всяких вещей – нет. Не дай Бог, кто из соседей увидит, как к старому большевику ходит подозрительный тип, похожий на торговца, с чемоданами вещей.

С тех пор Иван Петрович останавливался в съёмной комнате, которую ему подыскал знакомый антиквар, Коровин Сергей, работавший в Мосторге и участвующий в перепродажах предметов, привозимых Иваном Петровичем из Вологды.

Впрочем, дорогу в дом к Фёдору Ивановичу бывший учитель не забывал, и, закончив торговые дела, обычно заходил к одинокому пенсионеру и вёл с ним долгие беседы за чашкой чая, обсуждая положение в стране и перспективы построения общества социализма.

Фёдор Иванович выписывал на дом газету «Правда», прочитывал её всю, кое-какие новости из Кремля сообщал Дмитрий Дмитриевич, который навещал иногда старого революционера, поэтому Фёдор Иванович всегда был в курсе партийных и государственных дел.

Правящая партия большевиков через свои партийные органы фактически управляла Советской властью, поэтому Сталин, управляя партией, управлял и государством, не занимая официальных постов в Правительстве.

В декабре прошёл очередной съезд партии большевиков, на котором Сталин закрепил свою победу, исключив из партии Троцкого, Каменева, Зиновьева и других видных оппозиционеров намеченному Сталиным курсу на ускоренное развитие промышленности и коллективизацию сельского хозяйства. Съезд одобрил «Директивы по составлению Первого пятилетнего плана развития народного хозяйства» и принял план коллективизации сельского хозяйства.

Сталин говорил: «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование – вот в чём суть, основа нашей генеральной линии.