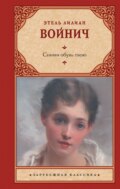

Этель Лилиан Войнич

Овод

Крик страдания вырвался у Овода, и руки его опустились в отчаянии.

– О, это слишком! Это уж слишком! Что я сделал, чтобы вы обо мне так думали? Какое право имеете вы… Как будто я мстить вам собираюсь! Неужели вы не понимаете, что я только спасти вас хочу? Неужели вы никогда не поймете, как я люблю вас?

Он схватил обе руки Монтанелли и стал покрывать их горячими поцелуями вперемежку со слезами.

– Падре, пойдемте со мной! Что у вас общего с этим мертвым миром ошибок и заблуждений? Ведь они – прах истекших веков! Ведь они прогнили насквозь, и от них веет смрадом разложения! Уйдемте со мной из этого мира в другой мир, полный света! Падре, мы – жизнь и молодость, мы – вечная весна, мы – будущее человечества. Падре, заря уж близко, – неужели вы не возьмете на себя своей доли труда, чтобы помочь взойти солнцу? Проснитесь, и забудем страшные ночные кошмары! Проснитесь, и начнем нашу жизнь заново! Падре, я всегда любил вас, всегда! Даже когда вы убивали меня. Неужели вы еще раз убьете?

Монтанелли в отчаянии заломил руки.

– Господи, смилуйся надо мной! – вскрикнул он. – Артур, у тебя глаза твоей матери!

Потом наступило вдруг долгое, глубокое молчание. Они глядели друг на друга в сером полумраке спускающегося вечера, и сердца их застыли от ужаса.

– Скажи мне еще что-нибудь, – прошептал Монтанелли. – Подай хоть какую-нибудь надежду.

– Мне нечего больше говорить. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, а нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож.

Монтанелли повернулся к распятию:

– Господи! Ты слышишь?..

Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было. Демон насмешки проснулся вдруг в Оводе:

– Г-громче зовите!

Монтанелли вскочил, будто его ударили. С минуту он неподвижно глядел перед собой. Потом присел на край сенника, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод задрожал всем телом, и холодный пот выступил на его лбу. Он понял, что значат эти слезы.

Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать. Довольно уже с него было и того, что приходилось умирать, чувствуя прилив бодрой, могучей жизни.

Но звуков нельзя было заглушить. Они раздавались в его ушах, стучали в мозгу, слезы одна за другой скатывались с его пальцев.

Потом рыдания Монтанелли затихли, и он принялся вытирать глаза платком, словно дитя, переставшее плакать. Когда он встал, платок скатился с его колен и упал на пол.

– Бесполезно говорить дальше, – сказал он. – Ты понимаешь меня?

– Да, понимаю, – ответил Овод с мрачной покорностью. – Это не ваша вина.

Монтанелли повернулся к нему. И наступившее вдруг молчание было страшнее молчания могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них.

Молча глядели они друг другу в глаза, как два насильно разлученных любовника глядят один на другого через преграду, которую они не могут переступить.

Овод первый не выдержал и опустил глаза. Он отшатнулся, спрятал лицо, и Монтанелли понял, что этот жест говорил ему: «уходи». Он повернулся и вышел из камеры.

Но прошла еще минута, и Овод вдруг вскочил.

– О, я не могу этого вынести! Падре, вернись! Вернись!

Дверь была заперта. Долгим медленным взглядом обвел он стены своей камеры и понял, что все кончено.

Внизу, на дворе, всю ночь шелестела трава – трава, которой вскоре суждено было увять, оторванной ударом заступа от родных корней. И всю ночь напролет одиноко рыдал узник в своей темной камере…

Глава VII

Во вторник утром происходил военный суд.

Он продолжался очень недолго и прошел как нельзя более просто. Это была лишь пустая формальность, длившаяся всего двадцать минут. Да и незачем было тратить много времени. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненый шпион, офицер да несколько солдат. Приговор был предрешен: Монтанелли послал согласие, которого добивались. Судьям – полковнику Феррари, местному драгунскому майору и двум офицерам швейцарской гвардии{78} – оставалось только довершить. Прочли обвинительный акт. Свидетели дали показания. Скрепили подписями приговор и прочли его осужденному с соответствующей торжественностью. Он молча выслушал его, а когда его спросили, согласно принятой форме, хочет ли он что-нибудь сказать, он только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и проплакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо его теперь было бледно и безжизненно, и вокруг глаз виднелись еще следы слез. Слова «к расстрелу», видимо, мало подействовали на него. Когда он их услыхал, зрачки его глаз расширились – и только.

– Отведите в камеру, – приказал полковник, когда все формальности были закончены.

Сержант, который, видимо, едва выдерживал эту сцену, тронул за плечо неподвижную фигуру осужденного. Овод посмотрел на него почти с испугом.

– А, да! – промолвил он. – Я и забыл.

Полковник вдруг вернул сержанта, который уже выходил с арестантом из комнаты:

– Подождите, сержант! Мне нужно ему что-то сказать.

Овод не двигался. Казалось, голос полковника не доходил до него.

– Не имеете ли какого-нибудь поручения для передачи вашим друзьям или родственникам? Я полагаю, у вас есть родственники?

Ответа не последовало.

– Так вот, подумайте и скажите мне или священнику. Я отнесусь к этому со вниманием. Впрочем, лучше передайте ваше поручение священнику. Он сейчас придет и останется с вами всю ночь. Если у вас есть еще какое-нибудь желание…

Овод поднял глаза:

– Скажите священнику, что я хочу быть один. Друзей у меня нет, и нет никаких поручений.

– Но вам нужна исповедь.

– Я атеист. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.

Он произнес это грустно, спокойно. В его голосе не слышалось ни вызова, ни раздражения. Сказал и не спеша повернулся. В дверях он вдруг остановился.

– Я забыл, полковник. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Прикажите, чтобы завтра не связывали меня и не завязывали мне глаза. Я буду стоять совершенно спокойно.

В среду поутру на восходе солнца его вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обыкновенного. С трудом и мучительным ощущением боли он переставлял ноги, тяжело опираясь на руку сержанта.

Но выражение усталой покорности уже слетело с его лица. Призрак ужаса, давивший его в ночной тиши, мрачные видения, думы о загробном мире исчезли вместе с ночью, породившей их. Как только засияло солнце и он встретился лицом к лицу со своими врагами, в нем снова пробудился дух борьбы, и он уже ничего не боялся.

Против стены были выстроены в линию шесть карабинеров, назначенных для выполнения приговора. Это была та самая поросшая плющом, потрескавшаяся, полуобвалившаяся стена, по которой он спускался в ночь своего неудачного побега. Солдаты, стоявшие в ряд с ружьями в руках, едва удерживались от слез. Им казалось невообразимо ужасной уже одна мысль, что они должны убить Овода. Овод с его колкими, находчивыми ответами, беспрерывным смехом и светлым, заразительным мужеством как солнечный луч ворвался в их серую, однообразную жизнь, и то, что он должен теперь умереть от их рук, было для них все равно, как если бы померкло яркое дневное светило.

Под большим фиговым деревом во дворе его поджидала могила. Ее вырыли ночью подневольные руки, и слезы лились на лопату! Проходя мимо, он с улыбкой заглянул в темную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, втягивая в себя запах свежевзрытой земли.

Возле дерева сержант остановился. Овод огляделся кругом со светлой улыбкой:

– Стать здесь, сержант?

Сержант молча кивнул головой. Точно комок стоял у него в горле: он не мог бы вымолвить ни слова, если б даже от этого зависела его жизнь. Во дворе присутствовали сам полковник, его племянник – капитан, начальник карабинеров, которому предстояло командовать, доктор и священник.

Они вышли вперед с серьезными лицами, смущенные блиставшим смелостью взглядом смеющихся глаз Овода.

– Здравствуйте, господа! А, и его преподобие уже на ногах в такой ранний час! Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее? Не правда ли? Я вижу, ваша рука еще в повязке. Все потому, что я тогда дал маху. Вот эти молодцы лучше сделают свое дело. Не так ли, братцы?

Он окинул взглядом хмурые лица солдат.

– На этот раз повязки, во всяком случае, не понадобится. Не смотрите на меня так грустно! Сдвиньте пятки и покажите, как метко вы умеете стрелять. Скоро вам будет столько работы, что я не знаю, как вы справитесь с ней. Нужно поупражняться заранее.

– Сын мой, – прервал священник, продвигаясь вперед. Другие отошли, оставив их наедине. – Через несколько минут вы предстанете перед вашим Творцом. Неужели вы пропустите мгновение, которое остается вам для раскаяния? Подумайте, умоляю вас, какой ужас умереть без отпущения, с сердцем, обремененным грехами! Когда вы будете стоять перед лицом вашего Судии, слишком поздно будет думать о раскаянии. Неужели вы приблизитесь к престолу Его с шуткой на устах?

– С шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы и вам подобные нуждаетесь в этом христианском нравоучении. Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не полдюжины ржавых карабинов, и тогда вы увидите, как мы шутим.

– Вы пустите в ход пушки! О несчастный! Неужели вы не понимаете, на краю какой пропасти вы стоите?

Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу:

– Итак, ваше преподобие, вы думаете, что, когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной. Может быть, вы даже заложите камнем могилу, чтобы быть совсем спокойным? Не бойтесь, ваше преподобие! Буду лежать смирно, как мышь, там, где вы положите меня… и все же мы пустим в ход пушки.

– О милосердный Господь! – вскрикнул священник. – Прости этому несчастному!

– Аминь, – произнес командующий офицер глубоким басом, а полковник и племянник его набожно перекрестились.

Так как было ясно, что увещания не приведут ни к какому результату, то священник отказался от дальнейших попыток и отошел в сторону, покачивая головой и шепча молитвы. Без всяких задержек были сделаны простые приготовления. И Овод стал прямо, как полагалось, обернувшись только на миг в сторону красных и желтых лучей восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаз, и вызывающее выражение его лица заставило полковника согласиться против воли. Они оба забыли о том, как это отягчает долг солдат.

Овод стоял и с улыбкой смотрел им в глаза. Карабины тряслись в их руках.

– Я готов, – сказал он.

Командующий сделал шаг вперед. Он дрожал от волнения. Ему никогда еще не приходилось командовать при исполнении приговора.

– Готовься! Ружья на прицел! Пли!

Овод слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, выпущенная нетвердой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Несколько капель крови упало на белый галстук. Другая пуля попала в ногу над коленом. Когда рассеялся дым, солдаты увидали, что он, по-прежнему улыбаясь, стоит перед ними и вытирает изуродованной рукой кровь со щеки.

– Не меткий залп, братцы! – сказал он. Его ясный, отчетливый голос резнул по сердцу окаменевших от ужаса несчастных солдат. – Попробуйте еще!

Ропот пробежал по всей линии. Каждый целился в сторону с тайной надеждой, что смертельная пуля будет пущена рукой его соседа, а не его.

И вот теперь осужденный стоит и с улыбкой смотрит на них. Предстояло заново проделать это ужасное дело: они только превратили казнь в бойню. Их охватил ужас. Опустив карабины, они тупо слушали неистовые ругательства офицера и в мрачном отчаянии таращили глаза на человека, которого они убили, но который все-таки остался жив.

Полковник потрясал кулаком перед их лицами, свирепо приказывая им построиться, взять ружья на прицел и скорее покончить с этим делом.

Он, как и сами они, окончательно растерялся и не смел взглянуть на странное привидение, которое все стояло и стояло и никак не хотело упасть. Когда Овод обратился к нему, он почти испугался. Его всего передернуло при первом же звуке этого насмешливого голоса.

– Ну и какой же неумелый отряд вывели вы сегодня, полковник! Посмотрим, не сумею ли я лучше управиться с ними. Ну, молодцы! Эй, вы, там, на левом фланге! Держите выше ружья! Бог с вами, братец! Ведь не сковорода же, а ружье у вас в руках! Все прицелились? Ну, теперь: готовься!..

– Пли! – прервал его полковник, бросаясь вперед.

Это было выше человеческих сил: невозможно было допустить, чтобы человек сам произнес последнее слово команды.

Последовал другой, нерешительный беспорядочный залп, и стройная линия солдат превратилась в кучу дрожащих людей, дико смотревших перед собой. Один даже совсем не стрелял. Он отбросил ружье и, припав к земле, стонал: «Я не могу, не могу!»

Облако дыма поднялось при свете ярких утренних лучей и медленно расползалось на клочки. Они увидели, что Овод упал: увидели и то, что он еще жив. Солдаты и офицеры стояли точно в столбняке, глядя, как Овод в предсмертных корчах бился на земле.

Потом доктор и полковник с криком ринулись к нему, потому что он приподнялся на одно колено и опять смотрел в лицо солдат и опять смеялся:

– Опять промах! Пробуйте… еще раз, братцы! Смотрите… Если вы не можете…

Вдруг он пошатнулся и повалился боком на траву.

– Умер? – спросил полковник тихим голосом.

Доктор, стоя на коленях и держа руку на залитой кровью сорочке, мягко ответил:

– Да, я думаю… Слава богу!

– Слава богу! – повторил за ним полковник. – Наконец-то.

Его племянник дернул его за руку:

– Дядя, кардинал! Он стоит у ворот и хочет войти.

– Что? Он не войдет… Я не хочу! Чего смотрит караул? Ваше преосвященство…

Ворота распахнулись и снова закрылись, и Монтанелли стоял уже на дворе, смотря перед собой неподвижными, полными ужаса глазами.

– Ваше преосвященство! Я должен просить вас… Это неподходящее зрелище для вас! Казнь только что кончена. Тело еще не…

– Я пришел взглянуть на него, – сказал Монтанелли.

Даже в этот момент полковника поразил его голос и походка: он был как лунатик.

– О боже! – воскликнул вдруг один солдат.

Полковник поспешно обернулся:

– Так и есть!

Залитое кровью тело опять начало со стоном корчиться на траве.

Доктор нагнулся и положил голову умирающего к себе на колени.

– Скорее! – кричал он в отчаянии. – Скорее, варвары! Прикончите, ради бога! Это невыносимо!

Кровь заструилась по его рукам. Он дрожал с ног до головы, поддерживая корчившееся в судорогах тело. И когда, совсем обезумев от ужаса, он стал осматриваться кругом, ища помощи, священник нагнулся над его плечом и приложил крест к губам умирающего человека.

– Во имя Отца и Сына…

Овод приподнялся, опираясь на колено доктора, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие.

Медленно, среди мертвенной тишины, он поднял простреленную правую руку и оттолкнул распятие. На его лице зияла кровавая рана.

– Падре, вы… удовлетворены?

Его голова упала на руки доктора.

– Ваше преосвященство!

Так как кардинал продолжал стоять не шевелясь, полковник Феррари повторил громче:

– Ваше преосвященство!

Монтанелли поднял глаза:

– Он умер?

– Да, ваше преосвященство. Не уйти ли вам отсюда? Это ужасное зрелище.

– Он умер, – повторил Монтанелли и посмотрел на лицо Овода. – Он умер.

– Чего же он ждет от человека, в котором сидит полдюжины пуль? – прошептал презрительно начальник отряда.

А доктор тоже шепотом ответил ему:

– Его, должно быть, взволновал вид крови.

Полковник положил руку на руку Монтанелли:

– Ваше преосвященство… Лучше вам не смотреть на него. Разрешите капеллану{79} проводить вас домой.

– Да… Я пойду.

Он медленно отвернулся от окровавленного тела и пошел прочь. За ним последовали священник и сержант. В воротах он остановился и оглянулся назад.

– Он умер…

Несколькими часами позже Марконе подошел к домику, приютившемуся на склоне холма, чтобы передать Мартини, что ему уже не нужно жертвовать жизнью.

Были закончены все приготовления ко второй попытке освободить Овода, так как план освобождения был много проще первого. Решено было так: на следующее утро, когда процессия с телом Господним будет проходить мимо крепостного вала, Мартини выступит вперед из толпы, вынет из-за пазухи револьвер и выстрелит полковнику в лицо. В момент общей суматохи двадцать вооруженных людей неожиданно бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, отняв силой ключи, войдут в камеру пленника и уведут его, убивая и сваливая с ног тех, кто будет им мешать. Они будут удаляться от ворот, защищаясь и прикрывая отступление второго отряда, вооруженных контрабандистов-горцев, которые вывезут пленника в надежное место в горах и скроют его там.

В небольшой группе заговорщиков только Джемма ничего не знала об этом плане. Скрыть его от нее было желанием Мартини. «Сердце ее не выдержит всего этого», – говорил он.

Когда контрабандист входил в калитку сада, Мартини открыл стеклянную дверь и вышел на веранду встретить его.

– Есть новости, Марконе?

Контрабандист вместо ответа сдвинул на лоб свою широкополую соломенную шляпу.

Они сели на веранде. Ни тем ни другим не было произнесено ни слова. Но Мартини все понял, уловив под краем шляпы выражение лица Марконе.

– Когда это случилось? – спросил он после длительной паузы.

Его голос звучал в его собственных ушах так же безнадежно, как и все остальные.

– Сегодня на рассвете. Сержант передавал мне. Он был там и все видел.

Мартини потупился и смахнул случайно приставшую нитку с рукава своего пиджака.

Он должен был завтра умереть. А теперь желанная цель исчезла, как сказочная страна золотых лучей заходящего солнца, лучей, которые меркнут, когда спускается тьма.

Он снова очутился в будничном мире, мире Грассини и Галли, шифрования и составления памфлетов, партийной грызни среди товарищей, подлых интриг австрийских шпионов – короче, в старом революционном мельничном колесе, которое давно уже нагоняло на него тоску. А где-то в глубине его сознания зияла бездонная пустота, которую теперь уже ничто не могло заполнить, потому что не было Овода.

Кто-то спрашивал о чем-то. Он поднял голову, удивляясь, как можно еще было из-за чего-нибудь волноваться.

– Что вы сказали?

– Я сказал, что вы, вероятно, возьмете на себя сообщить ей эту новость.

Ужас отразился на лице Мартини.

– Как я могу сказать ей? – вскрикнул он. – Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее. О, как я скажу ей, как я скажу?

Он закрыл руками глаза. Но, и не видя, он почувствовал, как вздрогнул контрабандист, и поднял голову. Джемма стояла в дверях.

– Слышали, Чезаре? – сказала она. – Все кончено. Они его расстреляли.

Глава VIII

– Introido ad abtare Dei![10]

Монтанелли стоял перед главным престолом, окруженный священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал «Introit». Собор был залит светом и весь сверкал радужными красками. Все, от праздничных одежд молящихся и до колонн, покрытых яркими тканями и увитых венками цветов, было полно жизни и блеска. Над открытой настежь дверью спускались тяжелые пунцовые занавесы, и жаркие лучи июньского солнца пронизывали их насквозь, как пронизывают они в поле лепестки красных маков. Обыкновенно полутемные боковые приделы освещались теперь свечами и факелами стоявших там представителей монашеских орденов. Там же высились кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых притворов стояли знамена процессии, и их шелковые складки ниспадали до земли, а позолоченные кисти и древки ярко горели под темными сводами. Лившийся сквозь цветные стекла окон свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, среди украшений и огней, выступала неподвижная фигура кардинала в длинном белом облачении, словно статуя, в которую вдохнули жизнь.

Обычай требовал, чтобы в дни процессий он только открывал обедню, но не служил. Кончив Indulgentiam[11], он отошел от престола и медленно направился к епископскому трону. Священники и члены причта, мимо которых он проходил, отвешивали ему низкие поклоны.

– Боюсь, что его преосвященство не совсем здоров, – шепотом сказал один каноник другому, – у него такой странный вид.

Служба продолжалась обычным порядком. Монтанелли сидел выпрямившись, не двигая ни одним мускулом. Солнце играло на его сверкающей камнями митре и вышитой золотом одежде. Тяжелые складки белой праздничной мантии упали на алый ковер. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на груди его. Но глубокие неподвижные глаза оставались тусклыми, и солнечный луч не вызвал в них ответного блеска. Когда раздались слова «Benedicite, pater eminentissime»[12], он наклонился, чтобы благословить кадила.

При выносе Святых Даров он встал со своего трона и опустился на колени перед престолом, потом поднялся и пошел назад на свое место. Все его движения были как-то странно однообразны. Драгунский майор в парадном мундире, сидевший за полковником, прошептал раненому капитану:

– Сдает старик кардинал, сдает – это дело ясное. Смотрите: он совершенно машинально исполняет все и как будто не сознает, что делает.

– Тем лучше, – ответил тоже шепотом капитан. – Он вечно был у нас бельмом на глазу со времени этой проклятой амнистии.

– Насчет военного суда он, однако, уступил.

– Да, в конце концов уступил. Но немало ему понадобилось времени, чтобы решиться. Господи боже мой, как душно! Всех нас хватит солнечный удар, пока окончится процессия. Жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли балдахин. Тсс! Дядюшка мой на нас глядит.

Когда обедня отошла и Святые Дары были поставлены под стекло в ковчег, который должны нести в процессии, духовенство отправилось в ризницу переодеться.

В церкви там и сям шептались. Монтанелли продолжал сидеть на троне, устремив вперед неподвижный взгляд. Целый океан людских волн, казалось, бушевал вокруг его трона, замирая у его ног. Ему принесли кадило, и автоматическим жестом, не глядя ни вправо, ни влево, он положил ладан в курильницу.

Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он, казалось, застыл в своей позе. Священник, отправлявший обязанности диакона, наклонился к нему, чтобы снять с него митру, и сказал не без колебания:

– Ваше преосвященство!

Кардинал оглянулся:

– Что вы сказали?

– Вполне ли вы уверены, что у вас хватит сил идти в процессии? Солнце жжет немилосердно.

– Какое мне дело до солнца?

Монтанелли говорил спокойным, размеренным голосом, и священник подумал, не рассердил ли он его.

– Простите, ваше преосвященство. Мне показалось, что вы нездоровы.

Монтанелли встал, не отвечая. На верхней ступеньке трона он остановился и спросил все тем же странно размеренным голосом:

– Что это такое?

Края его длинного белого облачения спустились со ступенек и лежали на полу алтаря.

Вытянув палец, он указал на огненное пятно на белом атласе.

– Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше преосвященство.

– Солнечный луч? Разве он красный?

Он сошел со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадилом. Потом протянул его священнику. Солнце легло цветными пятнами на его обнаженную голову, ударило в широко открытые, обращенные кверху глаза и осветило багряным блеском его белую мантию, складки которой священники расправляли вокруг него.

Он взял у диакона священный золотой ковчег и стоял, держа его в руках, пока звучала торжественная мелодия.

Подошли служители и подняли над головой его шелковый балдахин; священники, отправлявшие обязанности диаконов, стали по правую и по левую сторону его и откинули назад длинные складки его мантии; свеченосцы наклонились, чтобы приподнять с пола край его рясы. Монашеские братства, ставшие во главе процессии, уже вышли на середину церкви и двинулись вперед двумя стройными рядами.

Неподвижно стоял Монтанелли у престола под белым балдахином, держа твердой рукой Святые Дары и глядя на проходящую процессию. Люди шли по двое в ряд, с горящими свечами и факелами, крестами, хоругвями, знаменами и флагами. Они медленно спустились со ступенек алтаря, прошли между разубранных цветами колонн под приподнятой пунцовой занавесью на дверях и вышли на залитую лучами солнца улицу. Звуки пения шедших впереди постепенно замирали, переходя в неясный гул, и за ними раздавались, поглощая их, все новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и долго не затихали под сводами собора человеческие шаги.

Прошли члены церковных приходов в своих белых саванах, с закрытыми лицами. Потом показались братья милосердия, все в черном. Их глаза сверкали из-под масок. За ними потянулись длинными рядами монахи. Прошли нищенствующие братья в своих черных капюшонах, с босыми загорелыми ногами; потом все в белом суровые доминиканцы. Дальше шли военные и гражданские власти: драгуны, карабинеры и чины местной полиции. Начальник города шел в полной парадной форме, окруженный сослуживцами-офицерами. Шествие замыкали диакон с большим крестом и два свеченосца с горящими свечами.

Дверные занавеси широко раздвинулись, чтобы пропустить их. Со своего места под балдахином Монтанелли увидал на мгновение ярко освещенную солнцем и покрытую ковром улицу, увешанные флагами стены домов и одетых в белое детей, бросавших на мостовую розы. Ах, эти розы! Какие они красные!

Медленно, в стройном порядке подвигалась процессия. Монтанелли открыл крестный ход.

Он сошел со ступеньки алтаря, вышел на середину церкви, прошел под хорами, откуда неслись торжественные звуки органа, потом под занавесью у входа – такой нестерпимо красной! Вот он и на улице, где так ослепительно светло. Кроваво-красные розы лежат, увядая, на красном ковре, растоптанные ногами бесчисленных прохожих. Минутная остановка у двери, где представители светской власти сменяют носильщиков балдахина, потом процессия снова двигается вперед, и он идет с нею, сжимая в руках ковчег со Святыми Дарами. Вокруг него голоса певчих то широко разливаются, то замирают, и в такт им ритмически качаются кадила и рокочут волны людского моря.

Все кровь да кровь! Ковер расстилается перед ним кроваво-красным потоком, розы лежат на камнях точно пятна разбрызганной крови… Милосердный Господь! Неужели подвластные Тебе земля и небо стали вокруг красными от крови? Но что Тебе до этого, всемогущий Боже!

Он взглянул на причастие через хрустальную стенку ковчега. Что это стекает с облатки между золотыми лучами ковчега и медленно каплет на его белое облачение? Что он видел подобное этому, капавшее… капавшее с приподнятой руки? Трава на тюремном дворе была помята и красна… совершенно красна… так много было крови. Она стекала со щеки, капала из простреленной правой руки и хлынула горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью… да, волосы лежали на лбу мокрые и спутанные… это от предсмертного пота… он выступил от ужасных страданий. Голоса певчих поднялись выше, раздались торжествующие звуки:

Genitori, genitoque,

Laus ef jubilatio

Salus, honor, virtus, quoque.

Sit et benedictio![13]

О, это невозможно вынести! Боже, Ты сидишь на троне на Небесах и взираешь вниз на мучения и смерть. Неужели мало этого? Неужели нужны еще хвалы и славословия? Тело Христово, преломленное для спасения людей! Кровь Христова, пролитая для искупления их грехов… Разве и этого мало?

Да, громче зови его! Он, чего доброго, спит!

Ты в самом деле спишь, дорогой мой возлюбленный, и никогда уж больше не проснешься? Разве могила так ревниво охраняет свою добычу и черная яма под деревом никогда не откроется, чтобы выпустить тебя хоть ненадолго, ненаглядный мой мальчик?

Процессия вернулась в собор.

Звуки пения уже умолкли, когда Монтанелли вошел в храм. Он проходил между молчаливыми рядами монахов и священников, уже занявших свои места и стоявших на коленях с высоко поднятыми горящими свечами в руках.

Собрав все свое терпение, с трудом доканчивал он церемониал торжественной службы и машинально, по привычке исполнял обряды, уже потерявшие для него смысл. После благословения он снова опустился на колени перед престолом и закрыл лицо руками. Голос священника читал список отпущения грехов. Голос замолк.

Кардинал поднялся и протянул руку, призывая к молчанию. Некоторые из молящихся, уже прокладывавшие себе дорогу к двери, вернулись обратно.

По собору пронесся быстрый легкий шум шагов, шуршание одежды и шепот: «Его преосвященство желает говорить».

Священники его свиты переглянулись в изумлении и ближе подвинулись к нему, а один из них спросил торопливым шепотом:

– Ваше преосвященство намерены говорить с народом?

Монтанелли молча отстранил его рукой. Священники отступили, перешептываясь. Говорить в этот день противоречило обычаям и даже правилам, но права кардинала позволяли ему поступить по своему усмотрению. Он, вероятно, собирается объявить народу что-нибудь исключительно важное: новую реформу, исходящую из Рима, или нарочное послание святого отца.

Со ступенек престола Монтанелли взглянул вниз на море повернувшихся к нему человеческих лиц. С жадным любопытством глядели они на него, а он стоял неподвижно, застыв на месте, в своем белом одеянии похожий на призрак.

– Тише! – сдержанным голосом сказали распорядители процессии, и рокот голосов молящихся замер, как замирает порыв ветра в шумящих верхушках деревьев.

Все лица повернулись к белой фигуре, стоявшей на ступеньках престола, и в наступившей мертвой тишине раздался отчетливый, мерный голос кардинала:

– В Евангелии от святого Иоанна сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына своего единородного, дабы через него всякий верующий не погиб, но имел бы жизнь вечную».

Вы собрались на праздник тела и крови Искупителя, погибшего для вашего спасения, агнца Божия, взявшего на себя грехи мира, Сына Господня, умершего за ваши прегрешения. Торжественным шествием пришли вы на праздник, чтобы вкусить от жертвы, принесенной вам, и принести за то благодарение Богу. И знаю я, что нынче утром, когда мы шли на пир, чтобы вкусить от тела Искупителя, сердца ваши были исполнены радости, и вы вспоминали о страстях, перенесенных Богом Сыном, умершим, чтобы вы были спасены.

Но кто из вас, скажите мне, подумал и о страданиях Бога Отца, который дал распять на кресте своего сына?

Кто из вас вспомнил о муках отца, глядевшего на Голгофу с высоты своего небесного трона?

Я глядел на вас сегодня, добрые люди, когда вы шли торжественной процессией, и я видел, как ликовали вы в сердцах своих, что отпустятся вам ваши грехи, и как радовались своему спасению. Я же прошу вас: подумайте, какой ценой было куплено это спасение. Велика цена эта. Она превосходит цену рубинов, ибо она цена крови.

Легкий трепет пробежал по рядам слушателей. Священники, стоявшие в алтаре, вытянули головы и стали шептаться между собой.