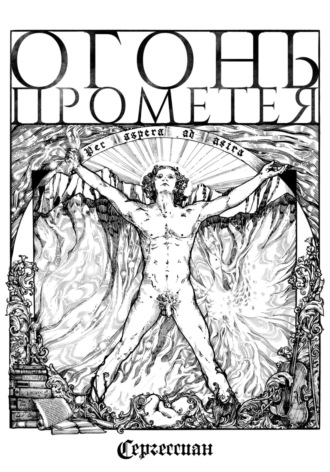

Сергессиан

Огонь Прометея

Очнулся Эвангел в лагере военнопленных. Он едва ли соображал, кто он есть, а тем паче – где и почему находится. Его одолевали перманентные головные боли, частые приступы тошноты, кровотечения из ушей и носа; целыми днями он лежал на койке, почти не шевелясь, в могильную апатию погруженный. Исподволь память начала фрагментарно восстанавливаться, воскрешая пред его духовным взором резко-натуральные кошмары минувшего полугодия и до неправдоподобия яркие грезы былой мирной жизни, которой уже никогда не быть прежней, ибо никогда не быть прежним ему самому. Горячие слезы, словно раскаленный свинец, нестерпимо резали глаза, но не могли пробиться наружу, опять в груди оседая, шипами вонзаясь в сердце, – и на губах ощущался горький привкус крови. Эвангел не знал, сколько дней или недель прошло, пока пребывал он в этом летаргическом полусне. Когда же окрепший мозг дал ему импульс пробудиться и, с трудом приняв сидячее положение, он взглянул на сестру милосердия, все это время о нем заботливо пекущуюся (несмотря на то, что он был приведен на земли ее народа, дабы убивать и опустошать), Эвангел растроганно улыбнулся ей и вымолвил: «Спасибо…» – но сердечное слово это не прозвучало – только несколько раз бесшумно сомкнулись и разомкнулись губы. Контузия сделала Эвангела немым.

Между тем вконец поникшие духом остатки «Непобедимой Армии» генерала Аполинара Громовержца, хаотически отступая, спешной чередой сдавали свои позиции; с голоду разграбляли деревни и села, которые дотоле сами же провозгласили под протекцией находящимися. Потерпев позорное поражение, генерал, возмечтавший свершить подвиг Ганнибала, но, как оказалось, содеявший оплошность Минуция73, впал в депрессию, стыдился показаться в среде войска и пассивно переложил командование на легатов. Те было предприняли пару довольно удачных попыток реабилитировать ситуацию, но медлившие под разными предлогами союзники неприятеля, получив донесения о переломе на военной арене, направили вспомогательные армии, окончательно предрешив исход «Войны славного начала», ставшей роковым «Анабасисом74 Аполинара». «От великого до нелепого – один шаг», – как-то обронил генерал, глядя в пустоту и горько ухмыляясь… Подоспевшие холода, обильные снегом и суровыми вьюгами, еще пуще усугубили обстоятельства: солдаты, позабыв с уныния всякую присягу, бросали пушки, утопавшие в сугробах, скидывали с себя тяжкий груз ружей, забивали лошадей, чтобы насытиться, без зазрений мародерствовали, и, упорно теснимые преследующими врагами, брели беспорядочным стадом обездоленных беженцев, один за одним валясь замертво на скованную морозом землю (либо пресекая невыносимые мучения пулей в висок). Лишь четверть воинства возвратилась в отчизну…

В итоге король подписал мирный договор, по условиям которого безоговорочно отказывался от притязаний на северные провинции (в залог чего предоставлял заложником собственного сына), а на державу накладывались крупные контрибуции. Совокупные последствия этой войны в дальнейшем неизбежно обернулись трагическими финансовым и духовным кризисами. В ночь после подписания унизительного мира генерал Аполинар Громовержец, запершись в своих покоях, кинулся грудью на клинок. Его похоронили с пышными почестями, и бессчетная процессия сопровождала до кладбища гроб «легендарного героя».

[Несомненно, вам известны вышеизложенные исторические события, но тем не менее я предпочел освежить их в вашей памяти, дабы вы явственнее прочувствовали то, что воспоследует далее.]

В середине весны Эвангел был репатриирован. Спустя год отсутствия он вернулся в родное селение, но на месте оного нашел черное пепелище… Преисполненные ожесточенной жажды мщения войска неприятеля, вторгшись во вражеские владения, безжалостно разоряли и сжигали встречавшиеся на маршруте населенные пункты («Где нет закона, нет и преступления»), одним из которых была предгорная деревушка Эвангела. Он предчувствовал, что так и случится («Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня»), он почти был убежден в том («Меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал как молния»), но все-таки не смел поверить собственным глазам. Вся его жизнь оказалась в одночасье стерта нещадной лютостью войны. Не осталось ничего, чем свято дорожило сердце («Сера и соль, пожарище – вся земля»). Только смутный блик надежды покуда брезжил в дымной мгле отчаянья.

Близ развалин истлевшего благоденствия стояло несколько наспех сооруженных жилищ (каковые скорее можно было приравнять шалашам, нежели лачугам). Эвангел наугад вошел под убогую сень одного из них и обнаружил там мужчину, что сидел на соломенной циновке, обхватив руками колени и съежено покачиваясь (словно бы в бессознательной прострации). Эвангел не сразу, но узнал его: то был местный трактирщик, прежде дородный и розоволицый, а ныне чахоточно-землистый и отощалый, чьи волосы с проседью стали сплошь пепельно-серыми. Эвангел подошел вплотную; тогда несчастный сей, медленно приподняв понурую всклокоченную голову (в зрачках его затлелось какое-то подавленное удивление), хорошенько всмотрелся в пришельца и признал своего односельчанина. При первом душевном порыве он, подскочивши, выказал неистовую, откровенно пугающую радость, но враз затмившуюся мрачным выражением печали. Эвангел уверился: последний луч надежды угас навеки. Экс-трактирщик поведал ему скорбную историю, коя в немногих словах такова…

Когда родителям Эвангела дошла весть, что младший из их сыновей погиб, мать предалась беспробудному горю, серьезно подкосившему ее здоровье; после же того, как разнеслась молва о катастрофическом поражении армии генерала Аполинара, о той кровавой бойне, которой подверглись попавшие в западню солдаты, больное сердце ее не выдержало и день спустя остановилось. Вскоре стало известно, что контрнаступающие вражеские войска пересекли границу. Некоторые из селян, недолго думая, ушли вглубь страны, в укрепленные города. Но немалая часть осталась на своей кровной земле; в их числе были отец и жена Эвангела, хранившая неизбывную веру в возвращение мужа. Когда неприятель подступал к деревне, супруга Эвангела вместе с трехлетним сыном, как и все остальные поселяне, бежала в горы. Отец же забаррикадировался на своей ферме, упрямо не желая бросать на разграбление то, что столько лет составляло смысл и гордость его бытия; он отстреливался от мародерствующих солдат из охотничьего ружья через оконце чердака, – но в конце концов те штурмом ворвались к нему в дом и, загнав его в угол, зверски закололи штыками. За двое суток деревня была разграблена и сожжена дотла. Скрывавшиеся в заснеженных, суровых горах люди остались без крова, без пропитания. Некоторые из них так и не спустились на равнину, лежа средь бесприютных скал заиндевелыми трупами. Жена Эвангела выжила и пришла на то место, где у вечнозеленой хвойной рощицы еще недавно стоял их дом; на руках у нее покоился мертвый ребенок. Она уселась посреди пепелища и, прижав к груди околевшего сына, как будто убаюкивала того. Кое-кто из односельчан попытался заговорить с нею, подвигнуть встать, но она не обращала никакого внимания, продолжая чуть слышно напевать колыбельную. Люди сознали, что женщина невменяема, и, обремененные собственными заботами, оставили ее в покое. Всю ночь шел снег. На следующее утро там, где сидела супруга Эвангела, обнаружили высокий сугроб; его разгребли: под ним, закоченев воедино, находилась ледяная фигура матери и дитя.

Не берусь описать, что чувствовал, узнав обо всем этом, Эвангел, поскольку и сам он в своих записях оставил здесь пробел (говорящий, пожалуй, более, чем какие-либо слова)… «Что делать? Как быть? Возможно ли жить?» – отчаянно спрашивал он себя. Первым побуждением было немедля отрешиться от инфернальной яви, но Эвангел не посмел, полагая, что такова божья кара – такова расплата за то, что он служил винтиком в дьявольской военной машине, и главным образом за то, что он творил зло – в отличии от иных сослуживцев, почитавших себя героями-патриотами – с отчетливым пониманием его подлинной сути, – а это есть величайших грех на свете. Однако Милостивый Господь, прозревая у него в душе праведность, так грозно наказал его, верно, именно затем, чтобы дать ему шанс доказать свое благочестие, – сходно тому как некогда Он позволил сатане восхитить без остатка у богобоязненного Иова75 все, что составляло счастье того («Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?»). Скорбь не озлобила Эвангела, но внушила вящее смирение («Неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злого не будем принимать?»). Все близкие люди мертвы. Ничего нет в сем мире. Остался Бог.

В детстве мама рассказывала Эвангелу, что в столице выстроен настолько большой и чудесный храм с куполом, золотым небесам подобным, что сам Господь Бог пребывает в нем, и каждый, кто туда приходит, может воочию узреть светозарный лик Спасителя и просить у Него, о чем только пожелает, будучи непременно услышанным. То была сказка, каких изрядно бытует в захолустьях, но как, по-видимому, сама мать, так и Эвангел, свято в нее верили в сущей наивности своей. И вот Эвангел решает отправиться предстать пред Очи Господни и молить Его о прощении за содеянные прегрешения, молить о «вретище искупления» оных… молить о Слове… Лишь одна мысль смущала Эвангела: не того ли ради Всевышний отнял у него дар речи, дабы он, про́клятый, не имел возможности вознести молитву?.. Так или иначе, нужно было без промедления куда-то идти: задерживаться в родном краю, чьи давно остывшие уголья, мерещилось, доселе испускают чад удушающей гари – горький дым выжженного процветания – было свыше сил его; и Эвангел, не оборачиваясь, двинулся в том направлении – в ту неведомую даль – где, как он сызмальства знал, располагалась баснословная столица.

То было долгое и трудное паломничество. Денег у Эвангела не наличествовало; половину остававшегося пайка он из сострадания отдал бездольному «трактирщику», свою же часть растягивал, как только мог, но в третий день была проглочена последняя кроха. Между тем Эвангел до сих пор проходил мимо либо полностью опустошенных, либо полуразрушенных деревень, где людям и самим нечего было есть. Не имея лучшего, он питался травами, листвой, кореньями, изредка находил кусты с ягодами; спал на голой земле, дырявой армейской шинелью укрываясь. На шестые сутки почти безостановочного пути Эвангел добрел до пощаженного войной городка. Здесь, вконец изможденный и изголодавший, чуть живой, он с инстинктивной решимостью вошел в булочную и на коленях стал молить хозяйку дать ему что-нибудь поесть, судорожно тыча пальцем в свой во всю ширь разинутый рот. Та тут же сунула ему в руки несколько подзаплесневелых хлебцев, поторапливая немого бродягу «убраться вон, ради бога, да не мычать на всю лавку». Эвангел, едва ли себя помня от ликования, забежал в подворотню и там с дикой, бесконтрольной поспешностью стал до боли зубовной вгрызаться в черствый хлеб и, казалось ему, что отродясь не ел он ничего вкуснее (хотя Эвангел сомневается, будто в действительности ощущал какой-либо вкус, – глотал, не успев прожевать). В дальнейшем, проходя через города и села, еще не раз Эвангел вынужден был выпрашивать подачки и лишь дважды (по вине немоты и нищенского вида) ему удалось наняться на тяжелую поденную работу, чтобы честно заработать несколько грошей на пропитание.

Но как бы ни был страшен голод телесный, душевный глад не менее страшен, а утолить его премного сложнее. Никогда прежде не чувствовал Эвангел себя столь одиноким, столь несчастным. На войне в груди его неугасимо теплилась мечта вернуться к своей семье (в силу чего он испытывал укрепительную сочувственную связь с некоторыми, сходными ему судьбой, невольными «товарищами по оружию»); теперь же он был безнадежно потерян в целом мире – чуждом, враждебном – и не имел способности ни с кем перемолвиться, не мог изречь ни единого человеческого слова, и ни единому человеческому слову не доводилось ему внять. Люди взирали на него с отвращением, опасливостью, злобой. Он ощущал себя бродячей собакой, которую чураются, подозревая у ней бешенство. Нередко женщины, его завидя, брезгливо переходили на другую сторону улицы; мужчины, бывало, ежели, преградив дорогу, просил он милостыню, обрушивались на него с сердитыми окриками, а порой били ногой или тростью; дети преследовали его, как диковинного зверя, и, случалось, с озорной жестокостью швыряли в него камнями, над безответным страдальцем потешаясь задорно; попрошайки, «братья по несчастью», и те, пьяной бранью гнали его прочь с оседлых зон своего промысла. Казалось, все человечество ополчилось против Эвангела в правой ненависти, но он не ведал обиды, следуя заповеди: «Коль ударили по одной щеке – подставь другую»; и каждое унижение принималось им за очистительную благодать. «Истинная любовь к Богу обретается чрез вражду людскую», – думал он, воскрешая в мыслях «скорбно-прекрасный» образ распятия («Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим»).

Свыше двух месяцев тянулись скитания Эвангела, когда одним июньским ранним утром он наконец достиг столицы. Вначале, пробираясь по безобразным трущобам городской окраины, где меж обветшалых построек и зловонных каналов открытых водостоков мрачными тенями рыскали представители общественных низов, Эвангел пугающе усомнился, что это в самом деле то место, где может стоять «Дом Господень»; но как скоро он вышел на просторы центрального района, то, дивясь высоте и помпезности зданий, там возведенных, великолепию статуй и фонтанов, украшающих площади и скверы, и довольству нарядных горожан, беззаботно прогуливающихся по бульварам широких оживленных проспектов, уже, сей фантасмагорией преуспеяния изумленный, не сомневался, что цель его паломничества где-то рядом. Словно бы в волшебно-расплывчатой дреме блуждал Эвангел средь неоглядных каменных массивов ошеломительной архитектуры, средь нескончаемых потоков «разношерстных» прохожих, средь гремящих экипажей драгоценно-затейливого убранства со сказочной стати лошадьми, в них запряженными, средь невиданных вещей и явлений, которым он не знал названий. И вот на исходе дня очам его предстал грандиозный белоснежный храм с рдеющими золотыми куполами, каковой, на холме расположенный, знаменательно возвышался, «как бы паря», над городом; взойдя по многоступенчатой лестнице к распахнутым воротам железной изгороди, Эвангел замер в благоговейном восхищении: колокольня, едва небес не касающаяся, монументальные колонны портиков, фризы причудливой лепнины, цветистая художественная роспись, и над парадным входом – чудесный лик Спасителя, сияющим нимбом венчаный. «Торжественное зрелище, неземной благости преисполняющее!» Эвангел тотчас же поверил, что именно в такой обители и приличествует пребывать Господу Богу.

Дрожа всем телом, Эвангел ступил на священную территорию и робко направился к церкви, – как вдруг услышал оклик. Обернувшись, он увидел семенящего к нему быстрыми твердыми шажками низкорослого старичка, во все черное облаченного, с выбритым лицом и густо-белыми, подвязанными в пучок волосами. «Монастырь закрыт!» – внушительно повторил он несколько раз – громче и громче. Эвангел же, решив, что тот священник, бросился пред ним на колени, молитвенно сложил руки. «Час уж поздний! Надо было раньше приходить. Нынче сестры тебя не примут. Время милосердия истекло. Теперь только завтра. Хоть моли, хоть не моли. Да хоть лоб о паперть расшиби! Таков уж устав!» – скороговоркой проговорил коренастый старичок, встав над Эвангелом, который, вне себя от волнения, ничуть не смекал, о чем ему толкуют, а посему оставался изваянием, в мольбе застывшим. И тогда тот, кого Эвангел почитал за священнослужителя, всмотрелся в него с отеческим состраданием и тяжело вздохнул, сказав засим [речи его передаю в той манере, в какой отражены они в записях Эвангела]:

– Что-то ты, сынок, впрах опустился. До чего ж тощий! Страшно глянуть! Рубище, а не одежда! А ведь молодой совсем и крепкий-то с виду. Как же можно?.. И на пропойцу вовсе-то не похож… Ладно уж… не могу тебя вот так взять да вон выставить, – хоть по долгу службы мне то и положено… да по-человечески недолжно… Ежели закон и правда в разладе, предпочесть закон – преступление. Ибо закон от людей, а правда – от Бога. И лучше, клянусь, поступать по справедливости, нежели по правилу. Вставай-вставай! А я схожу ворота запру. Ведь еще пару минут, и ты бы сюда не проник… Мне полчаса тому назад, на самом-то деле, их запереть полагалось, – на ходу говорил старичок, шагая к воротам. – Замешкался я. Стар уже. Еле тут со всем управляюсь!

Исполнив свою обязанность, он воротился к Эвангелу, так и не переменившему позы.

– Ну что ж ты, сынок, все на коленях-то? – произнес старичок с добродушной укоризной. – Подымайся, и пойдем уже. Я тебе не боженька, чтоб на меня молиться. Встань; я тоже человек. Вижу, что худо тебе, – этого достаточно, более чем. На то нам, людям, и даны наши разнообразные чувства да толика здравого смысла, дабы все понимать и действовать по разумению да по совести…

Эвангел поднялся на ноги и проследовал за «странным священником», толком не разбирая, что происходит. И покуда они шли тропинкой по саду, его вожатый, ступая упругой, моложавой походкой, продолжал без умолку вещать, указывая то на деревья, то на гряды, клумбы и кустарники. Но Эвангел, уже давно ничего не евший, измаянный безостановочной ходьбой и обилием впечатлений, не улавливал сути фраз, что эфемерно улетучивались в кружившем голову благоуханно-теплом воздухе летнего вечера.

Они подошли к небольшому домику, приютившемуся в отдаленном закутке с тыльной стороны храма, и поочередно умылись из рукомойника. Подле размещались вольеры с кроликами; подступив к зарешеченным клеткам, старичок любовно зацокал языком и при улыбке, разгладившей морщины на смуглом лице, заговорил:

– Вот знакомься пожалуйста: мои соседушки ненаглядные! Премилые создания! Особенно этих вот погляди! Каковы пухнастики! А?! Порода такая! Они и погладить себя дают охотно, – ну совсем как котята. (Впрочем-то, и остальные по-своему не хуже…) Я их выращиваю, деточек моих, откармливаю хорошенечко… – в голосе его что-то дрогнуло. – А почто?.. Страшно вымолвить! На стол монахиням! Вот тебе и «пречистые девы»! Как же можно?.. Ты вот, скажи-ка мне, сынок, понимаешь ли, как это вообще возможно есть кролика? Это же уму непостижимо! Это же за гранью добра и зла, я считаю! А? Да ты только взгляни, к примеру, на вот этого желтенького ушастика!.. Ну что ты, солнышко мое? – ласково воркуя, старичок прильнул лицом к самым прутьям клетки. – Благо, ничего-то ты не понимаешь, глупенький мой ангелочек… – и, тягостно вздохнув, посмотрел (взблеснули очи его) на Эвангела. – А ведь мне-то они как родные детки становятся, пока пестую их и лелею. Всей душой, можно сказать, к ним привязываюсь. Сестры посмеиваются: старый дурень, дескать. Да что ж поделать, когда человеку одиноко, когда нет у него никакой иной отдушины, когда некого ему любить, кроме этих вот несчастных зверушек? (А как их не любить, хорошеньких?..) Может, это, впрочем, и не любовь никакая, может, даже блажь вздорная… а все-таки ж не что-то пустое, все-таки искренно трогает мою душу, наполняет ее, – не вдосталь, но наполняет, – чем-то вот глубоко насущным… Я ведь даже бывает плачу по ним, миленьким, когда на убой отдаю, как по деткам своим родненьким, – слезливо шмыгнул старичок. – Да и вообще всякий раз – вот хоть сейчас – вроде и радуюсь, на них глядя, а меж тем сердце-то кровью обливается: скорблю уж заведомо о невинно убиенных в самом расцвете прекрасной своей несмышленой жизни (именно что несмышленостью-то своею и прекрасной)… Ну а что ж тут поделаешь? Ничего не поделаешь… Я помру, так будет их другой кто выращивать и, не исключено, без должной на то заботы… да забивать их самолично возьмется… Мне-то, значит, настоятельница говорит однажды: может, вам как-то самому, дедушка Касьян, с кроликами разделываться, зачем же нам постоянно обращаться за услугою сей пустяшной к мяснику, говорит. А я ей так и сказал, что вы, матушка, лучше уж выставьте меня сходу вон, нежели просить о таком. Они мне ведь, как детки, говорю. Она в ответ нахмурилась, мол, глупости какие такие несете, дедушка Касьян, несусветные – ересь какая-то, ей же богу: се бессмысленные твари, говорит, у них и души-то нет, а только ж пар, навроде как у машин. Может и так, матушка, соглашаюсь, может и так, одному Творцу ведомо; да только ж у меня-то, как ни крути, у меня же есть душа… Ну, в общем, недовольна осталась, брови сдвинула, вздохнула эдак смиренно (как они умеют), да отпустила меня с богом, что говорится…

Прискорбно покачав головой, старичок отошел от вольеров, отворил дверь в хижину и молвил, не оборачиваясь:

– Ну что ж, заходи, милости просим…

Вконец растерявшись от диковинных речей этого диковинного священника, называемого дедушкой Касьяном, Эвангел прошел за ним следом в одноэтажный домик. Сеней не было, и они сразу оказались в весьма просторной, почти пустой (и образцово опрятной) комнате: стол, пара стульев, буфет и ларь – вот, по большому счету, вся скромная, но добротная обстановка; в левой стене был проем в смежную узкую коморку, где виднелось изножье кровати. Старичок зажег лампаду и принялся подавать на стол.

– Ты уж не обессудь, гость дорогой, но быт мой весьма беден, – говорил он между делом. – Да, впрочем, в бедности, по-моему, нет ничего дурного. Дурна нищета – неимение даже необходимого. Дурна, к слову, и роскошь, поелику на лишние средства и приобретается, как водится, лишнее, истинно насущное собой превратно подменяя. А бедность, как говорят, вещь весьма приятная: ее для всех вдоволь, ей не завидуют, не стережешь ее – она целехонька, пренебрегаешь ею – она ж только набавляется, – усмехнулся старичок со все тем же дивным – «загадочным, как у ребенка» – выражением, усталый лик чудодейственно молодящим. – Ну а коль серьезно, то человеку, вполне довольствующемуся скромным, есть, воистину, чем гордиться, понеже: большой это талант – малые потребности…

Трапеза была совсем простая: каша с тушеными овощами и разбавленное вино, – но впервые за очень долгое время Эвангел ел как человек. И когда дедушка Касьян по-отечески благодушно ему улыбнулся, спрашивая вкусна ли каша и не угодно ли добавки, у Эвангела так больно и вместе так отрадно защемило на сердце, что он громко всхлипнул, не в мочи расплакаться.

– Вижу я, сынок, пришлось тебе на своем кратком веку горя уж хлебнуть сполна, – завел речь дедушка Касьян, как скоро ужин был кончен. – А ведь я, – у меня-то глаз наметанный, – под сей шелухой нищенства и мытарств прозреваю, какое миловидное у тебя кроткое лицо. И молчалив ты к тому ж… это хорошо; немногословие, что говорится, красит юность. Обычно ведь молодежь стрекочет без продыху всякую дребедень, всякие там поганые шуточки, всякую пакость гадкую смакует аки сахар. А как сказано-то в Писании? Не то, что входит в уста оскверняет человека, а то, что из уст выходит… Да, впрочем, справедливости ради заметить, и зрелые-то люди, мягко говоря, не лучше. Что там! Многих стариков тошно послушать! А на сем белом свете что ж может быть противней и несносней бестолкового лепета поседелой малышни? Куда, спрашивается, таращились вы, господа, покуда мозг ваш усыхал в потемках черепной коробки, покуда души ваши прели в замуравленных грудях? Известно куда: в будущее. Да только вот будущее, мои ненаглядные, не где-то там в прекрасном далёко, а вот прямо уж за спиной вашей стоит и в затылок-то вам дышит, – только ж вы того и не чуете… «Мальчик отец мужчины», – гласит пословица. «Как так? Нелепость какая!» – закудахчут они, что те куры, кои вперед яиц родились. А именно так вот и есть. Река жизни непрестанно вперед течет по руслу вечности, но ведь и у нее имеются свой исток и свои излучины; и все, что было «до» закономерно перетекает в «после». Как из семечка вырастает вишня, так из мысли вырастает разум… Ты не подумай, сынок, я тут пред тобой не кичусь, что, дескать, философ великий. Я человек простой. Да только ведь соль в том, что и простому человеку надобно быть немножко философом. Ибо пусть ты прост (что ж тут дурного?), а все-таки человек. Человек звучит гордо. И необходимо, всенепременно необходимо иметь эту гордость за себя, никогда не запамятовать о собственном достоинстве. Вот, например, в чем мой долг службы? Ухаживать за деревьями, сажать и полевать овощи, грядки полоть, цветы выращивать, о кроликах заботиться, да всякое прочее в том же роде. «Пустяки!» – скажут иные. И что же? Пустяки, не спорю. А все-таки есть от сих пустяков своя польза, не правда ль? Стало быть, и тут необходимы понимание и рачение. Так вот то, что до́лжно, делаю по-человечески, то бишь по уму и с душою. Это мое дело; пускай немудреное, пускай маленькое, однако ж тоже полезное и ответственное. Потому-то взираю я на творения стараний своих и искренно радуюсь, какие здоровые у меня деревца, какие сочные плоды, какие красивые цветики да до чего холеные кролики… И гордо мне, по-человечески гордо, понеже все это далось мне знанием и прилежанием, все это произведения моего благого замысла… Понимаешь ты меня? Да что ж ты все молчишь, сынок?.. Немой ты, что ли?

Эвангел понуро кивнул головой.

– Эх, сынок, сынок… – на вздохе проговорил дедушка Касьян. – Жаль… Родился ты таким? Нет? А что ж с тобою сталось?

Эвангел пожал плечами; после чего хаотичными движениями рук попытался изобразить взрыв; но когда увидел, что старичок непонятливо морщится, показал вначале будто целится из винтовки, а потом опять взрыв, резко и пространно раскинув руки в стороны да кистями потрясая.

– Ага… значит, ты у нас ветеран, – смекнул дедушка Касьян. – Подорвался, что ли? Контузия? Да, бывает… Печально, конечно… Речь – великое благо. Но ты не унывай, сынок. За тобой остаются разумение, зрение и слух – этого довольно. Ведь не существуй в природе нашей хоть чего-то из сего, а в особенности первого, то о полновесной речи и подавно, так сказать, речь не стояла б. Тем паче обычно, как я давеча поминал, возможность говорить только-то портит людей: знай себе тараторят, хохочут, ругаются, а слушать-то и не умеют. «Мудрый глас спит в глупом ухе», – как говорится… Вот ты наверняка тоже раньше слушать не умел, да теперь по нужде-то приучишься, коль не дурачок пропащий, и еще порешишь, что в тысячу раз лучше обладать внемлющим слухом, нежели внятной речью, – в виду этих слов дедушка Касьян ободряюще подмигнул левым глазом.

– А издалёка ты сюда прибыл? – спросил он засим.

Эвангел утвердительно кивнул.

– Да, по тебе сразу видно. Небось, чего только не натерпелся за свои странствия… «У лис есть норы, у птиц – гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить»… Столица манит бродяг, что мух – патока. После этой ужасной войны бессмысленной они сюда роями налетают. Целое нашествие. Уж власти не в шутку опасаются, как бы какой эпидемии повальной от них не приключилось. Отлавливают, точно псов бездомных, да вон вышвыривают; впрочем, без особого толку: слишком уж много крысиных ходов и кротовых нор в сем бездонном граде… И часто средь этих бедолаг заприметишь твоих, так сказать, собратьев – искалеченных ветеранов: у кого рук нет, у кого ног, а у кого ни того, ни другого… – дедушка Касьян протяжно вздохнул с сомкнутым ртом, так что в горле у него зарокотало. – Думают, раз здесь много богатых, то людям, поди, живется лучше. Воистину не понимают: богатые потому и богаты, что не влагают милостыню в каждую протянутую длань; и богатый смотрит с той же чуждостью на нищего, с какой нищий смотрит на богатого, – разница в том лишь, что один глядит сверху-вниз, а другой – снизу-вверх… И ты, видать, сынок, побираться сюда прибрел?

Эвангел, смущенный, отрицательно замахал головой.

– А зачем же тогда?

Эвангел призадумался: как показать умысел своего путешествия? Вначале он молитвенно сложил руки, благоговейно ввысь взирая, и следом стал указывать двумя растопыренными пальцами, то на свои глаза, то на потолок. Дедушка Касьян, сообразивши, молвил проницательно:

– Значит, бога ищешь?

Эвангел закивал с лучистой восторженностью: впервые за очень длительное время его кто-то действительно понял.

– Пустое, сынок… – меж тем небрежно отмахнулся дедушка Касьян, скорчив кислую, как от оскомины, гримасу. – Я, быть может, точно не укажу тебе, где бог есть, но зато наверняка подскажу, где его нет – в этом городе. Это же новый Вавилон. Здесь отыщешь все, что заблагорассудится: искусства, науки, разномастные развлеченья и удовольствия, поразительные зрелища, роскошь несказанную, дворцы, подобные храмам, и храмы, подобные дворцам, – все дивные творенья рук человеческих. Но ничего божьего тут и в помине нет. Пусть тебя не обманывает напускная величавость здешних церквей – это все не более как игрушки тех, кому любо играться в набожность. А вычурно разряженные священники – этакая знать в стихарях, – не думаешь ли ты, что они напрямую сообщаются с «Всевышним»? Да господи боже мой, не воображаешь ли, что им вообще дело-то до него какое великое есть? Ага, такое ж, как пастуху до своей дойной коровы, коей дорожит за молоко и сливки. Они обряды там всякие пышные отправляют, кадят ладаном, свечи жгут без перебоя, невнятно что-то себе бормочут на никому непонятной латыни, псалмы распевают, водицей кропят, крестятся налево-направо, – да только вот зачем и почему – сами-то, поди, не знают; одно им ведомо: сия религиозная возня – сие пустосвятство – их хлеб. Ибо единственный сущий бог в этом городе есмь деньги. И не в пример алхимикам, так и не нашедшим, сколь мне известно, секрета философского камня76, клирики научились извлекать золото из грошового воска, да пуще того – из пустопорожних бессмыслиц, нелепых сотрясаний воздуха, торжественно молебствиями нарекаемых (ведь по меньшей-то мере: для кого возносить молитву – повинность, тот, само собой, и не в мочи молиться по-настоящему, то бишь от души, а лишь, что называется, форму соблюдает; но толку-то в букве, ежели духа нету). Вся эта церковная чепуха, откровенно будь сказано, на том и строится, чтоб людям головы морочить да держать их, аки стадо, в загоне покорности благочестной; оно, может, и не дурно-то на вскидку – бескровно смирять жестоковыйную чернь хомутом божеских стращаний и посулов; да только ж вот какая тут выползает гадина: от благоверия до мракобесия всего-то полшага, всего-то ведь самый чуток преткнуться… Нет, сынок, жаль, конечно, тебя разочаровывать, но скорее ты мог бы отыскать бога там, откуда пришел, нежели здесь. Бог приволен в первозданной природе, а не заточен в обтесанном камне («Небо и небо небес не вмещают Его», – что говорится). Бога не увидеть, не постичь, но только почувствовать возможно, как не увидеть и не постичь воздуха, коим мы дышим, коим живем… и о коем обыкновенно вспоминаем лишь тогда, когда задыхаемся…