Сергессиан

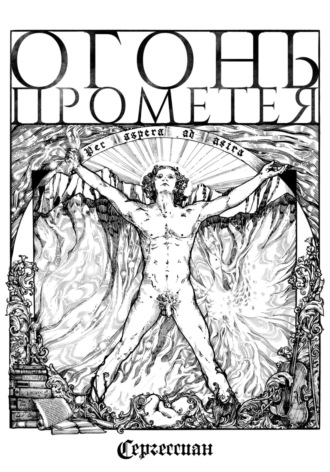

Огонь Прометея

«И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму Себе два жезла, и назову один – благоволением, другой – узами, и ими буду пасти овец».

Этим я хочу сказать, что церковь ортодоксально практикует недостойный метод «кнута и пряника»: суля присную благодать тем, кто ей покорен и угоден, и предрекая присное проклятие тем, кто ею гнушается и прекословит ей, но, однако ж, и последним, не без задней мысли, оставляет лазейку раскаянья (сиречь малодушия). «Страх Господень – истинная премудрость», – выткано на воинствующей хоругви ее. Стало быть, набожные люди взыскуют добра не оттого, что испытывают личностную убежденность в необходимости быть ему соприсущными как собственному благу (то бишь не ввиду осознанного чувства человечности), но затем, что так положено «свыше», – а тому, кто бездумно следует за кем-то, незачем самостоятельно ориентироваться в пространстве, незачем воспринимать путь («И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их»), и коль такой вдруг замешкается, то непременно потеряется, и любой злодей под личиной благодетеля сумеет вконец заплутать его, уведя в противном направлении («И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению»), – наподобие того, как, сказывают, духи пустынь по ночам увлекают от караванов сонных путников им на погибель… Вспомни солилоквий Милтоновского Сатаны, проникшего в Эдем и узнавшего о единственном табу Господа, на первочету наложенном – не вкушать плодов от древа познания: «Ужели знать есмь грех? Ужели смерть в том? И лишь неведенье опора им? В сем ли основание их счастья, залог их послушания и веры? О, уж фундамент надлежащий тут заложен, дабы возвести их крах!» Религия не учит – религия внушает: «Terrorem potius quam religionem» («Устрашением скорее, чем назиданием»). (А ведь именно в методике влияния и, следственно, постижения, зиждется коренное различие религии и философии, кое размежевало их за последние столетия из взаимодополняющей концепции в две оппозиционные дисциплины; как высказано Мальбраншем: «Чтобы быть философом – надо ясно видеть, а чтобы правоверным быть – надо слепо верить»). Ибо личностного безволия алчет духовенство, что наглядно подтверждает ставшее хулительным слово αἵρεσις («ересь» – «выбор») («Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение»). Коли же люди не познали смысла добра и зла, коли не усвоили, что никакое добро не достигается дурными поступками и никакое зло не посрамляет истинно благие намеренья, коль они невольно доверяются тому, что им навязывают, а не собственным уму и сердцу, – то такие люди – несамодостаточные и ведомые – столь же далеки от добродетели, сколь и от мудрости (что суть одно и то же). А ежели душа объята сырым мраком, в ней неотвратимо нарождаются пороки, сродни тому, как в погребах нарождается плесень… В общем: «Кто сеет ветер, тот и пожнет бурю». Отсюда и произрастают многочисленные преступления на почве веры (ибо как раз в своей вере, – в том, в чем люди кардинально отличаются от зверей, – они наиболее зверям уподобляются), и оскверненная кровью (сколько Ифигений115 легло под нож суеверий? сколько Орфеев116 пало жертвой нетерпимости?) купель Храма Господня вовеки не обрящет той эфирной чистоты, коя знаменует подлинную святость…

«Tantum religio potuit suadere malorum!» («Сколько зол могла внушить религия!»)

Вот одна грань вопроса. Другая же такова, что сыны Адама до того обвыкли полагаться на нечто «потустороннее», нежели верить в себя, безотчетно поддаваться «вышним внушениям», нежели чутко познавать собственную натуру и окружающую явь, – словом, быть зависимыми от неисповедимого «проведения», а не суверенными своим разумением, что в одночасье отнять у них религию-надежду-утешение, все равно как внезапно затушить тусклое мерцание лампады средь катакомб бытия: и все, кто скитался по ним, чая каким-то чудом наткнуться на выход к «Жизни Сущей», вдруг в кромешной тьме оказавшись, примутся неуемно метаться в безрассудном отчаянье, врезаясь в преграды, сбивая друг друга с ног, давя павших, ибо светоч человечности в ненастных их душах заволокло грозовыми тучами невежества, мнимости, суеверий; они улавливают лишь внешние отблески, кои, то вспыхивая, то загасая, притупляют взор, дезориентируют сознание. И как изображено Платоном в аллегории пещеры117: ежели вывести узников недомыслия из сумрака, в каком от рождения они обретаются, и показать им истинный свет, те, будучи не в мочи выдержать оный, ринутся обратно, укрываясь в привычной полутьме своего подземелья. Ведь как вразумишь что-то люду, который не желает ничего постигать, а менее всего – себя самое? Да даже не то что не желает – попросту боится; и в духовной инертности своей готов не глядя принимать все за него уже обдуманное и решенное на веру («Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, будь безумным»). Нет вящих заблуждений, чем те, на встречу которым охотно идут люди, дабы заблуждений избежать… Каким же способом, воистину, указать надежное направление тому, кто несется с зажатыми глазами и ушами, воображая, что у самого края жерла, к коему он стремительно приближается, у него как по волшебству вырастут крылья?.. Излечить таковых чрезвычайно непросто («Ибо стараться вывести из заблуждения людей, не имеющих твердых понятий, все равно что отнимать жилище у бродяги, у которого нет определенного местожительства»), куда вероятнее реориентировать их dementia («помешательство») к положительному развитию, в чем и пригодна посодействовать религия – сей «финикийский вымысел»118. Руководствуясь подобными воззрениями, многие видные просветители, даже состоя в конфронтации с церковью, отстаивали насущность христианской морали. И я разделял и посейчас разделяю позицию, что вера в Высшую Справедливость, ежели вложить в нее должный посыл да вычистить червоточины мракобесия (ежели преподносить ее как вольное призвание, а не вменять как подневольную повинность – одушевлять стремлением ко благу, а не стращать на бегство от грешности), такая вера – такое, vere («вернее»), религиозное чувство – оказывает на народ пусть отнюдь не безукоризненное и благонадежное, а все-таки позитивное воздействие: смягчает характеры, культивирует доброжелательство и милосердие («Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»)… – наставник вздохнул с тихой грустью (как тот, кто ради общего успеха терпит личную неудачу). – Религия – это плацебо, инспирирующее чудотворную надежду исцеления, каковая есть не более чем фантом самовнушения, – ибо как, по поверьям, привидений можно различить лишь боковым зрением, точно так дело обстоит и с церковным богом, на которого взглянешь прямо – он сей же миг испаряется («Господь сказал, что благоволит обитать во мгле»). Deus absconditus («Бог сокрытый»).

«Пусть радуется и предпочитает найти Тебя, не находя, чем находя, не найти Тебя», – при печально-усталой улыбке изрек Лаэсий; и, уверенно посмотрев мне в глаза, продолжил:

– Бог не может существовать вне души – душа способна существовать помимо Бога, но не жить. Предикат «безбожность» не тождествен предикату «бесчеловечность», но предикат «божественность» предикату «человечность» тождествен. Ибо божественность – это прекрасная Идея Высшего в душе человека – это Идеал – это добродетель – это любовь – это Жизнь; меж тем как контрадикторное – зверство – предел низшего начала – порочности, что убожеством своим уничтожает самый принцип разумности. Добродетель суть порядок, порочность – неупорядоченность; и понятие греха проистекает из веры в собственное величие (как писано в «Дао-дэ Цзин»: «Когда в Поднебесной узнаю́т, что доброе – до́бро, появляется зло»); ведь зло есть нарушение добра, как болезнь – нарушение здоровья (впрочем, я не заявляю, что у зла нет онтологического119 основания, как раз наоборот: в природе зло пребывает безотносительно, хотя, сказываясь во вреде и агрессии, является сугубо относительным, – но заявляю, что у зла недопустимо основание разумное, – посему-то зло и недомыслие для человеческой натуры суть одно и то же: «Если дух, если познание делает человека владыкой мира, то нет безвредных заблуждений, а подавно нет заблуждений достойных и священных»)… Плотин заповедовал: «Радение наше не о том, чтобы быть без греха, но о том, чтобы уподобляться Богу». Однако никогда нельзя забывать: человек подобен Богу не потому, что богоподобен человек, а потому, что человечен Бог. «Восходить к Богу значит углубляться в себя». Est Deus in nobis («Бог – в нас»). Тот, кто взыскует истины, кто достаточно силен, дабы неуклонно взирать на ее светозарный лик, тому религия должна быть чужда, как противопоказанны лекарства для здравого, – мудрый поступает достойно, потому что такова его суть – такова его жизненная потребность – его духовный стимул – его созидательный логос – его вдохновительный телос120 – его вера – его благо – его Гений, – а не потому что уповает на замогильное воздаяние иль кары страшится.

«Иметь религию – долг человека», – постулат верный только в том случае, если под религией подразумевается Идея Бога как принцип elatio animi («возвышения души»), а не божественная сущность («Ens realissimum» («наиреальнейшее Сущее»)) как социальный мотив либо трансцендентная (антисоциальная) иллюзия, – тогда – и только тогда – долг перед богом будет паритетен долгу перед самим собой – человечности. Ибо в любви к богу нет любви к человеку, но в любви к Человеку – любовь к Богу… Посему, не премину мимоходом заметить, «добрый Фенелон», вознесенный до небес потомками, описав в своем аду про́клятого мудреца-филантропа, полагавшегося на личную добродетель, а не на божество, оную в дар ниспосылающее («Без любви и благоговения к богам, коим все довлеет, нет подлинной добродетели») создал самый низменный эпизод, на моей памяти, во всей высокой литературе. Отрекаться от своих заслуг значит лицемерить; приписывать свои заслуги высшему произволению значит тщеславиться; говоря коротко, умаление человеческого достоинства в угоду эгоизму мнимой святости есть раболепие перед собственной персоной, при котором естественная гордость вырождается в деланную гордыню. И, наконец, вспоминая строки из этики Канта: «Падать ниц даже с целью выказать почитание небесным силам противно человеческому достоинству, так же как и обращение к изображениям их; ибо таким образом вы преклоняетесь не идеалу, что являет ваш собственный разум, а идолу, вами же сотворенному». Нет добродетели без самоуважения, как нет самоуважения без добродетели…

Однажды бог умрет (не как творчески-умозрительная идея, – пока жив человек, – но как идея общественно-прикладная). Неведомо: благом обратится его конец или же злом, – очевидно, как при всех великих переменах, контаминацией121 того и другого. Однако же то, что сему ветхому исполину суждено медленно изголодать от неверия, задохнуться в вакууме небрежения и бессильно кануть с небес в мглистую бездну преданий – можно утверждать наверняка. Аналогично, как древнейшие божества более не представляют собою никакой действенной мощи, а исключительно демонстрируют мощь человеческой фантазии, их породившей, так и нынешние демиурги сойдут с проскения122 культа и, разоблачив театральные маски, явят свои людские лица… Что будет тогда? Растворится ли вера в разуме или ж сгустится в неразумии? Изникнет ли вместе с богами столь укоренившаяся в народе привычка поклонения? Ежели нет, то кого или что станут почитать: космос, идеи, доктрины, персон, правительства, корпорации… может статься, машины?.. Сбудется ли грозное в своей справедливости предвещание мыслителя, гласившего, что в поисках простых способов упрочить настоящее, – то есть суррогатируя естественные основы нравственности иррациональными догматами, – церковь подвергает будущее опасности страшного и, быть может, непоправимого разрушения?.. Какая эра грядет? Утопическая эпоха свободы, самосознания, братства и порядка или же дистопия рабства, безличия, вражды и террора? Вознесет нас «победа» на небо иль в преисподнюю низринет?.. Итог непредсказуем, хотя, повторюсь, неизбежен, – ибо Хронос – единственный непререкаемый земной бог – извека точит на самозванцев свою косу, ложь разящую, и от летящих искр просвещения выгорают плевелы заблуждений и предрассудков, чьи корни питает оскудевающая нива религии – топкий фундамент, исподволь засасывающий великолепный купол «Благочестивого Обмана», над ним самонадеянно возведенный. «Temporis filia veritas» («Истина – дочь времени»).

Понятие веры обязано начисто утратить свой религиозно-мистический смысл и утвердить новое – эстетико-философическое – значение. Вера – это единство разумения и чувств. Вера – это духовная свобода. Вера – это добродетель. Вера – это любовь. Вера суть человечность…

Лаэсий мечтательно вздохнул; и на момент просиявшее (ставшее младенчески умильным) лицо его с блещущими зрачками, глубинной серьезностью прониклось; он возобновил речь:

– Но возвратимся, однако, ко мне. Я помогал своим прихожанам как мог, как они, «не умеющие правой руки отличить от левой», сумели бы принять мою помощь, – будто бесперечь врачевал незаживающие раны, будучи бессилен привить им то целебное снадобье, которое, по слову Тимея, «изо всех снадобий совершеннейшее и наилучшее» – знание. Ибо знание есть энергия, животворящая самосознание, иначе – мудрость, иначе – человечность – человеческую натуру, – поскольку, следуя этической теории Бенедикта Спинозы, разумение выводит индивидуум из пассивного состояния в активное, позволяя воспринимать адекватные идеи и превалировать над неадекватными аффектами, – то есть быть самодовлеющим и вольным, недоступным ненависти, исполненным любви… – и, с печальной теплотою улыбнувшись мне, отец бережно взял мою правую руку в обе свои. – Нет, не смел я вослед апостолу Павлу похваляться пред ликом Всеправедного Судии: «Подвигом добрым подвизался, течение свершил, веру сохранил…», – а посему, когда доктор Альтиат предложил мне воспитать человека, я без малых колебаний и укоризн совести тотчас же дал согласие и покинул тех многих, чью участь в моих возможностях было облегчить, ради того одного, кого в моих возможностях было спасти. И я ни разу не усомнился в сделанном выборе. Пусть, Себастиан, сын мой, ты проживешь свою жизнь замкнуто и безвестно, но проживешь ее достойно, ибо проживешь ее мудро и добродетельно, а кто мудр и добродетелен в себе, тот для всякого будет таким (законно сказано у Марка Аврелия: «прегрешающий всегда прегрешает против самого себя»); и ежели судьбе станет угодно нарушить твой мирный покой, вырвать тебя из философской уединенности, ты, – с доблестью, приличествующей благородному мужу – истинному человеку, – выстоишь все, что бы рок тебе ни ниспослал: «Подобно огню, овладевающему тем, что брошено в него: слабая лампада была бы погашена, а яркое пламя вздымается еще выше».

VIII

– Таков был сей давний разговор, – произнес Себастиан, как бы отделившись от Лаэсия, с образом которого слился на время сказанного монолога (так что чудилось мне, точно я, будучи Себастианом, внимаю своему почтенному воспитателю): – Разговор этот так хорошо запечатлелся у меня в памяти, поскольку прилежно записан на пергаменте моей души, как и многие другие беседы наставника; годам не соскоблить сих священных для меня текстов, ведь я постоянно возвращаюсь к ним – отраднейшим своим воспоминаниям… Я люблю Лаэсия, как отца. Превыше, чем отца. Ибо по справедливому речению Аристотеля: родители дают нам жизнь, а учителя – добрую жизнь (коли сами они добры). Без Лаэсия… окажись на его месте кто-то иной… чем был бы я?.. Никчемным сочетанием пассивной материи и инертной мысли? животным, лишенным равно инстинктов и разумения? улиткой с полой раковиной, бесцельно переползающей из угла в угол?.. Я обязан Лаэсию всем… и обязан был во всем отвечать ему совершенным послушанием, верно следуя разуму, каковой он во мне беззаветно взращивал…

Но я… я человек, Деон. Каким бы исключительным ни был мой путь – это человеческий путь… Рассудок – наш возница – правит вожжами чувств и эмоций, но стоит оным, ежели возница по неопытности или беспечности потеряет контроль, пуститься во весь опор, – их не сдержать; они увлекают колесницу духа и стихийно мчат ее, – порой к погибели, порой к спасению… порою же к стечению того и другого…

Так уж вышло, что и мне довелось познать владычество Киприды123. И я – изгой, в дикой глуши сокрытый, не избежал разящих стрел Эрота124… Ваша вчерашняя речь, ваши откровенные замечания касательно влюбленности и любви, подвигли меня сызнова переосмыслить некогда пережитое…

Последовало непродолжительное (но долгое) молчание.

«Без вины человеку прожить не дано,

Не дано прошагать по земле без греха…»

Вполголоса прочитав эти стихи, Себастиан, отсутствующе вглядываясь перед собой, на несколько секунд впал в некую особенную (таинственную) задумчивость. И вот «придя в себя», выдохнул меланхолично; взял хрустальный графин, что стоял пред нами на столе, и наполнил водой два стакана, первый из которых любезно подал мне, а из второго отпил сам (со сдержанностью, веющей беспокойством). Засим молвил:

– Мне шел семнадцатый год – цветущая пора, когда чувства необычайно обострены и неутолима любознательность. Умом я, пожалуй, был старше многих своих сверстников, но в душе оставался сущим ребенком, кой, не ведая забот и треволнений, увлеченно осваивает жизнь да с наивной непосредственностью удивляется всему, что созерцает. Я все чаще выходил на длительные прогулки и все чаще в преднамеренном одиночестве. Меня манил сакральный зов, с каждым звуком природы единосущный: шелестом растительности и переливами ручьев, щебетом птиц и стрекотом кузнечиков, шепотом ветра в волосах, – полифоническое безмолвие девственного мира; чье-либо присутствие неминуемо заглушало бы сей всепроницающий глас единства бытия, – ибо, как известно, природа вещает лишь тому, кто один, или же тем, кто одно…

Были последние дни апреля – первые дни безраздельно воцарившейся весны. Согретые ласкою солнца, парящего в безоблачной лазури, деревья налились соками и нежно-салатовой распустились листвой; поднялась ввысь насыщенная трава, в коей пламенели пестрые головки цветов; воздух был напитан сладостным, упоительно-будоражащим ароматом пробуждения, отчего сознание обретает столь привольное раздолье, такую эфирную легкость и прозрачность, что кружится голова… Эти дивные дни, в какие с особой силой ощущаешь во всем преходящем проявление вечного, мне вовсе не хотелось просиживать за книгами; тело мое жаждало трудов, а дух – впечатлений. В груди у меня глухо и тоскливо плакало какое-то непознанное чувство, просящееся наружу из своей укромной кельи. И часто, лежа на поляне, я прислушивался к тихому лепету скрытого источника, словно бы он, в самом себе стремящийся, отзывался мне, сливаясь с грунтовым течением моего подсознания… Бывало, до поздних сумерек бродил я по лесу, обстоятельно его исследуя, точно бы ища чего-то; забирался в такие дебри, в которые не дерзал заглядывать ранее (временами мне встречались плотоядные звери, – я благоразумно держался поодаль, спокойствие сохраняя, и они отвечали взаимностью); несколько раз нешуточно заблудился, но и то было мне в радость: теряясь в лесу, я беспримерно ощущал огромность окружающего мира, однако в связи с этим не только почему-то не испытывал чувства потерянности в нем, а наоборот, проникался безграничной с ним близостью, бесстрашие душе внушавшей.

И вот однажды (в начале мая), влекомый сим неутомимым зовом, я спонтанно шествовал по дремучей чаще до тех пор, пока она вдруг не расступилась: предо мною открылся вид на равнину, пролегающую у отлогого всхолмья, на каковом я очутился, – так что мне представилась изумительная возможность обозреть сию долину во всей ее картинной панораме. Окаймленная лесами, над коими возвышались величавые пирамиды гор, расстилалась она бархатно-зеленым полотном; и у самого центра, огибаемое рощицей, покоилось синее озеро, в котором, чудилось, утопало небо; вдоль дальнего берега золотилась нива, и подле уединенно стоял крохотный лоснящийся белизною домик с красной двускатной кровлей, а прямо за ним – томно дремал плодовый сад, тишью дня убаюканный. То был поистине бесподобный идилличный пейзаж; и я, расположившись у лесной опушки, очарованно любовался им до самого вечера, когда дневное светило стало неспешно опускаться за гряды гор, зажигая их ледяные купола, позлащая сосны, лиственницы и ели на скалистых склонах, и бросая багряную полосу на темнеющие воды озера, воздушной дымкой овеянные. Наступало мгновение волшебного забвения… Мне не хотелось уходить. Я страстно желал узреть долину, омытой лунным перламутром, мечтательную прелесть сообщающим природе, и увериться, что в оконце домика загорится уютный огонек человеческого присутствия… Но Лаэсий и Эвангел уже наверняка беспокоились обо мне. А потому в непередаваемо воодушевленном сожалении я побрел домой; и чем дальше отдалялся я, тем пуще нарастало сие амбивалентное настроение, тем глубже оно пронимало меня, побуждая почасту оборачиваться, – тогда-то я постиг безрассудное нетерпение Орфея, за чьей спиной сквозь мрак Аида ступала Эвридика125, – ибо беспамятно влюбился в это сказочное место. И возмечталось мне, перевоплотившись филином, вершащим свою ночную охоту, низко пролететь вдоль равнины, крылами росистой травы почти касаясь, средь тишайшей беспредельности потемок; вспорхнуть на ветку одного из каштанов у домика и заглянуть в окно, дабы выведать, кто обитает там: счастлив он или печален, одинок или в кругу любящей семьи…

Придя домой, я, будучи сам ни свой, ни словом не обмолвился отцам о моем знаменательном открытии, будто опасаясь, что материализуй я его вербально, оно растает, как признанный сон.

Ночь не принесла мне покоя. В зачарованной дреме бредил я о живописной долине, отливающей изумрудным сиянием, о небесной синеве озера, блестками астрального серебра осыпанного, о загадочной усадьбе и ее фантастических жителях…

Едва рассвело, как я, не предупредив отцов о своем уходе, направился в «заветный край туманных грез и смутной тоски». Преодолев изрядное расстояние в наикратчайший срок и ничуть не испытывая усталости (словно не шел, а парил), я вновь оказался на откосе, к равнине сходящем, и, несколько помедлив в некоем фатальном трепете, с бушующей грудью, в коей вихрилось дыхание, обоюдно взывая к смеху и к плачу, сбежал вниз…

Озеро безмятежно спало́, частью озаренное, частью осененное тенью рощи. Я сошел к воде и, присев на корточки, коснулся рукой аквамарина глади – студеная свежесть от опущенных в воду пальцев восходила к самому сердцу. И в сей миг я узрел Ее… Чудесное видение прелестной юности. Мистическое творение неведомой женственности… То был момент озарения – момент сверхчеловеческого откровения – запредельности чувств… С волнующей грацией приближалась она к озеру; распущены волосы, босы стопы… Не помня себя, я попятился назад и, оставшись незамеченным, укрылся в роще. Рассудок как отшибло: все мое естество сосредоточилось во взоре. Пригнувшись, я перемещался по зарослям на ощупь, точно ослепший: от дерева к дереву, придерживаясь за шероховатые стволы, с инстинктивной осторожностью спеша приблизиться к той, от которой не мог оторвать взгляда… И до меня донеслось ее пение – глас ангела – звонкое, что восторг, трогательное, что слезы. Воздев руки солнцу, девушка пела, в жизнерадостной пляске кружась невесомо, и блещущие лучи вплетались в ее локоны прядями златыми. Окружающая природа сочеталась с нею воистину совершенной гармонией, – словно то наяда126, приветствующая Феба127… Я был восхищен и обескуражен… никогда не испытывал ничего удивительнее, ничего прекраснее… ничего вдохновеннее… Нечто Божественное… Я будто пребывал за чертою жизни и смерти, обратился бесплотным духом – единосущим и свободным – не отягощенным ни памятью прошлого, ни предощущением будущего, но всецело растворенным в настоящем, каждое мгновение которого – неуловимо-вечное – являлось частицей меня…

Девушка опустила в озеро мысок (как бы пробуя теплоту) и засим, легким движением скинув с себя белоснежную накидку на травянистый берег, стала входить в воду. Тут я опомнился… Поверите ли, но первое, что проблеснуло у меня в голове – миф об Актеоне128, подглядевшем купание Артемиды и жестоко за то покаранном… Резко отвернувшись, я без оглядки рванулся прочь, смерчем хаотически переплетающихся эмоций гонимый. Пересекши равнину, взбежал по косогору и, не умеряя прыти, нырнул под тенистый полог леса. Силы стремительно источались из меня, точно острием пронзило грудь мою; кровь стучала в сердце, раскатистым боем в ушах отдаваясь; я задыхался; все было как в дыму, – не различая пути, бежал наугад, спотыкался о корни, царапался о склоненные ветви, налетал на стволы, но не смел остановиться, словно безумец, преследуемый бесами. Наконец, ноги подо мной подкосились – я пал наземь. Чувствовал, как что-то во мне неудержимо переполняется, душит сердце, вздымает грудь; и в тот миг, когда душа грозила разорваться под невероятным напором, из глаз пламенно изверглась магма слез… Я плакал навзрыд, как бессмысленное дитя, и мука моя была моим блаженством… Катарсис…

Добрел до поместья я лишь к полдню – изможденный, замаранный, с прорехами на платье; разбитый и ликующий. Дверь в комнату Лаэсия (первой от лестницы) была отворена. Как затрепетал я, застыв в нерешительности, пред сим залитым светом порталом, порог которого дотоле переступал не иначе как при отрадном благоговении. Заслышав мои шаги, наставник окликнул меня по имени (вздрогнул я) и попросил зайти к нему.

– Сын мой, – молвил он, внимательно на меня глядя, – тебе есть что мне сказать?

– Я… – протянул я с леденящим вдохом; чувствуя, что не смогу, просто не смогу (сам не ведая в силу какой причины) раскрыть любимому отцу и учителю сакраментальную правду своей души. – Я немного заплутал в лесу и слегка упал… споткнувшись о корягу… – выговорил я, будто б полагая, что эти лукаво-наивные «немного» и «слегка» приуменьшат мою ложь, а не сделают ее еще больше и ухищреннее – еще постыднее – еще непростительнее.

Лаэсий безмолвно созерцал меня, – невысокий, но возвышенный, – стоя в своей характерной позе – прямой и неколебимой, каковая всегда представлялась мне столпом уравновешенности, а ныне – скалою строгости; впрочем, вдумчиво-спокойные очи отца не судили меня, ибо вина моя была им очевидна, но и не осуждали, ибо милосердно дозволяли мне ее искупить.

– Все в порядке, – с напускной уверенностью произнес я, дотла внутри сгорая (и втайне утешаясь, что волосы скрывают краску моего лица).

Вкусив от плода с запретного древа познаний, я не осмеливался признаться в том своему всеведущему отцу, ибо будоражащее прегрешение мое стало для меня несравненно дороже бестревожности нашего Эдема, непостижимо овладело мною без малого остатка. Лаэсий прозревал меня насквозь: он знал, что я лгу, равно как знал, что я сознаю то, что он это знает. Слова были излишни… Наставник понимающе кивнул мне, и я вышел, тщась принять неумолимый факт, что впервые обманул того, кто вложил в меня всю свою веру, того, кому сам я доверял премного более, чем себе. Мне было так тягостно, так невыносимо больно, до смерти страшно, ибо я предчувствовал, сколько неискупимого горя повлечет моя ложь, но ничего не мог с собою поделать, словно бы уже не принадлежал себе, словно бы возложил к ногам Наяды синего озера свое сердце, на коем начертано роковое слово: «Прекраснейшей»129…

То была мучительная ночь. То была блаженная ночь. Я не ведал покоя. Я не желал его. Моя душа томилась в груди, ей было тесно, душно; она пылала страстью выпорхнуть, расправить оперившиеся крылья и улететь к той, кто отныне над нею неисповедимо владычествовала.

При первых проблесках зари я все же ненадолго уснул, поскольку, как бы мне ни не терпелось, твердо решил отправиться в заветную долину только после обеда, дабы не множить подозрения (и не усугублять тем самым обеспокоенность отцов), – ведь стезя обмана требует осторожности, а посему это не прямая тропа, но окольная, и чтобы ею последовательно продвигаться приходится терять время – вечного союзника истины. Однако, как я уже сказал, ложь моя была заведомо напрасной; сверх того, я точно знал, что Лаэсий не станет пытаться меня уличать и дознаваться секрета, мною таимого, – то было бы недостойно человечности, любовно связующей нас, – он желал от меня не признания, не покаяния, а откровения, кое бы разом очистило мою душу и избыло тревогу его души. Отец не считал правильным меня вразумлять, так как я уже был им надлежаще наставлен в том, что есть зло и что есть благо, в чем добродетель, а в чем порок. «Ты еще мне не равен, но уже выше меня», – заявил он незадолго. Лаэсий не сомневался, что мое руководящее начало захлестнуто междоусобной распрей, и, балансируя на острой грани веры/разочарования, со стойким смирением ждал исхода сего определяющего борения. За годы духовной практики наставник глубоко усвоил постулат: если человек сам себе помочь не хочет, то никто помочь ему не сможет, и любое вмешательство окажется для него мучительным и ненавистным, он лишь отчаянней раздерет врачуемую рану, зря в гибели своей свое спасение… Итак, ложь моя имела резон, хотя не имела смысла. Но для занесшего ногу над пугающе-завораживающей бездной одержимости есть лишь две возможности: либо отпрянуть, либо грянуть вниз, – первая требует недюжинной воли, вторая ничего не требует – только зажмуриться. Я обманывал любимого отца и учителя единственно потому, что не находил в себе духу распахнуть глаза и ухватиться за протянутую длань помощи – единственно потому, что обманывал себя…

Отвергнув разумение, предался вере. Скрываясь правды, затерялся в фантазиях… Стал иным…

Я посещал долину ежедневно. Продвигаясь лесом, чем ближе я к ней подступал, тем ярче преисполнялась атмосфера солнечного сияния, сквозь редеющую кущу сочащегося, – так что, чудилось мне, терявшему внятную связь с реальностью, будто я у преддверия Царствия Небесного. И всякий раз, прежде чем спуститься с покатого склона, с вольной невольностью замирал я на месте, впивая эйфорическое очарование пейзажа, торжеством оглашавшее душу мою. Свежее василькового отлива озеро, по коему проплывали отражения пенистых облаков, густо-зеленая роща, его берега обрамлявшая, белый домик с красной кровлей – все это стало для меня неизъяснимо родимым, – ибо дышало Ею – ибо было Ею… Я позабыл своих отцов, позабыл учение, позабыл книги, позабыл самое себя, – позабыл, как забываешь воду, которой утолена жажда, – и помнил лишь неотразимую Наяду, в чьем образе для меня запечатлевалась вся жизнь. Ибо Она стала моей Мечтой, коей доныне у меня никогда не было, ибо Она причастила меня сей великой мистерии130 – научила мечтать, что суть самое восхитительное и чудотворное из свойств человеческих… Литература воодушевляла меня смеяться и плакать, но сколь несовершенными (словно лишь тени истины) представлялись мне теперь те экзальтации, сколь не шедшими ни в какое сравнение с всеобъемлющим восторгом и блаженными слезоизлияниями – с неописуемым, неземным экстазом, магически возбуждаемым Царицей моих грез. Казалось, что я сплю: но сон мой есмь мое пробуждение… Преображенным взглядом созерцал я мир идеальной Красоты, к Единой восходящей, – будто раскрывшимся мистическим оком…