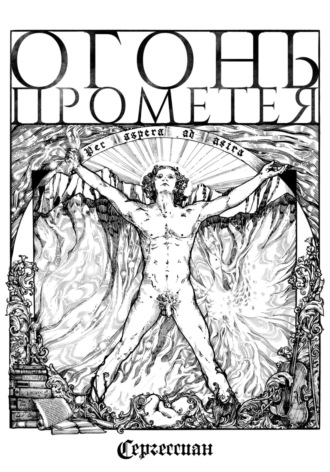

Сергессиан

Огонь Прометея

Однако ж надлежит строго оговориться: «Бог» и «религия», хотя по факту две сопредельные идеи (может показаться, едва ли не совпадающие), тем не менее это две разные, неравнозначные идеи, не столько в корне согласные меж собою, сколько противоречащие; и ежели первая независима от второй (так ведь, бывает, и человеческая личность продолжает оказывать свое влияние уже разобщившись с материальной сферой, иными словами, претворившись в идею), то вторая эссенциально зависима от первой, являясь для нее по сути тем, чем являются костыли для в оных не нуждающегося (опять-таки, понятно, что религия как средство, не имея никакого воздействия на божество, ориентирована сугубо на человечество (и в этом плане она, мягко говоря, недалеко ушла от доисторического шаманизма)), – ссылаясь на Гоббса, религией зовется вымысел, пользующийся признанием у какого-либо народа, в обратном же случае вымысел сей нарекается суеверием. И только в среде малолюдных дикарских племен, где жрец обладает непререкаемым – сакральным – авторитетом («Весь мир подвластен богам, боги подвластны мантрам100, а мантры – брахманам101; значит, брахманы – наши боги», – гласит старинная индийская пословица), только в среде замкнутых и ограниченных людских групп, от колыбели до могилы закутанных в пелены майи102, где индивидуальные черты едва проглядывают из-под татуировок обычая, где подражание кардинально вытесняет уяснение, возможно полное тождество между религиозными (теургическими) практиками и сверхъестественными (метафизическими) представлениями – поголовное правоверие; но в социумах, достигших высокого уровня цивилизации, таковое положение немыслимо, ибо для образованного науками и искусствами любознательного ума, дрейфующего в раздолье всё поступающей информации (ввиду чего мир физический постепенно сжимается, а мир интеллектуальный расширяется), неприемлемо бездумное – непогрешимое – принятие сказаний, догматов и концептов, прокламируемых духовенством, – и даже признавая за религией светскую власть, ученый человек не признаёт над собой (не открыто, так келейно) ее власти духовной; ибо пусть не оспариваются религиозные доктрины как таковые, все же не могут не вызывать резонных сомнений их многообразные (и разноречивые) толкования (по остроумному замечанию Монтескье: «Религия нынче служит не столько предметом священного почитания, сколько предметом споров, доступных всем и каждому»)… Итак, «Бог» и «религия» – идеи смежные, но раздельные (гора всегда нисходит в долину, но долина от этого не становится горой). Впрочем, тысячелетия неразрывной связи сделали свое дело, и рядовым умам, сызмала подпавшим под сию конвенциональную амфиболию понятий103, сказанная дистинкция покажется чем-то неуместным, противоестественным, кощунственным.

Отсюда надобно учитывать следующее. Для людей уже нативно важно ощущать собственную принадлежность к чему-то знаменательному, как бы привносящему в их заурядную повседневность отголосок своей чудодейственной значительности (ведь хотя религия не есть продукт божества, она есть продукт обычая, а обычай во мнении обывателей суть нечто священное); им любо, когда возвышенная идея подавляет их, но при этом не угнетает, не попирает, не оказывается non supra («недосягаемой»), понеже не требует элитарных усилий; словом, которая, высясь над ними, тянет их за собой, дабы могли они взирать на сию идею – всеобщее таинство – как на величественный собор своей сопричастности чему-то грандиозному и нетленному, чему-то, что как бы сплачивая их воедино, как бы нивелирует несамодостаточность каждого из них, да теплит лукавую надежду на возможность лучшего бытия, нежели то, каким они располагают («Хорошо там, где нас нет»). Таким образом, для народного сердца религия – это благонравная, во всех отношениях похвальная многовековая традиция, придающая будничности специфический аромат торжества, без которого пресная жизнь стала бы еще скуднее (ведь само явление «праздника» берет свое начало в религиозных обрядах); религия – это клюка для немощных, опека для сирых, проблеск для заблудших и отчаявшихся… но также, – ничего не попишешь, – горн, раздувающий гордыню, нетерпимость, заблуждения – весь тот слезоточивый чад, коим застилается свет истины…

«Кто учил благословлять, тот учил и проклинать» – «Из тех же уст исходят благословение и проклятие». Ветхозаветный бог – Адонай104 – добрый, честный, щедрый, заботливый, милостивый, а наряду с тем – Саваоф105 – пафосный, своенравный, властолюбивый, меркантильный, мелочный, ревнивый, гневливый, обидчивый, мстительный – суть «большой ребенок» – то умильно-наивный, то капризно-жестокий. А посему он служит как нельзя более ладной марионеткой в руках чревовещателя, марионеткой, что попеременно являет рассудительность и сумасбродство, добродушие и злопамятство, милосердие и беспощадность, правосудие и беспредел. Сей бог – ревнитель суеверий и предрассудков – контрадикторно требует от верующих двух взаимоисключающих чувств – страха и любви. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя и истребляя вас…» – писано во «Второзаконии». И хотя церковь ставит приоритетной своей задачей изливать на души мирян елей религиозных утешений, в сей фиал «благотворной лжи», по канону, почти всегда примешана превалирующая доля обскурантистских стращаний, – ибо угрожать и запугивать куда проще, куда продуктивнее, нежели убеждать и наставлять. Так на одно благословение с горы Гаризим приходится по полдюжины проклятий с горы Гевал106.

Засим следует риторический вопрос: кто есть Сатана («Противоречащий»), как не обозленный – негативный – Господь? «Бог и дьяволу Бог». Монотеизм неизбежно приводит к отождествлению диады антагонизирующих аспектов – добра и зла – во Всесущей Монаде – Абсолютной Личности, чья безусловная воля – Вселенский Промысел: «Я образую свет и творю тьму, учреждаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это». Как парадоксально выразился Эпикур: «Коли есть бог, то откуда зло? И откуда добро, коль бога нет?»

В сочинении «De servo arbitrio» («О рабстве воли») Мартин Лютер, в частности, пишет: «Если бы я мог хоть каким-то образом уразуметь, как это Господь милосердный и справедливый являет нам столько гнева и несправедливости, то не было бы нужды в вере». Вот и получается, что вера чаще всего – только-то суеверность – богобоязнь – иррациональный ужас неведомого. Люди в большинстве своем веруют, чтобы, как завещал Паскаль, не рисковать (ибо существование бога суть презумпция); впрочем, как правило, у них попросту нет выбора, ведь выбор есть только там, где налицо альтернатива, альтернатива же набожности – мудрость, – и то и то предполагает праведность, но, разумеется, не в одном и том же смысле. Благочестие нередко – лишь проявление слабости; добродетели неотъемлема сила. Благочестие обычно воспринимается как общественная повинность и наиболее строго блюдется, стало быть, на чужих глазах; добродетель – это личностный долг, а потому, парафразируя Монтеня, во всем и везде ей достаточно своих собственных глаз, дабы блюсти оный, и нет на свете другой пары очей, которая следила бы за добродетельным так же пристально и к которой бы питал он вящее уважение. Наконец, благочестие состоит скорее в уклонении от греха, нежели в свершении правых деяний (то есть в сомнительной «надежде на лучшее»: «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас»), посему неудивительно, что прямая стезя благочестия подчас на кривые тропы бесчестия заводит; тогда как добродетель суть деятельность, согласная здравому суждению и искренним чувствам (то есть истинной вере – вере в истину), чья цель – этически прекрасное (так что, по Аристотелеву слову, добродетель, каковая взаимно проистекает от верно направленных интеллектуального и эмоционального истоков души, невозможно использовать во зло). И как указует завет со страниц «Критики чистого разума»: «Будем считать нравственные поступки обязательными не потому, что они суть заповеди Бога, а будем считать их Божественными заповедями потому, что внутренне обязаны их совершать». Все вышеозначенное зиждется на фундаментальном принципе: мудрый стремится к тому, что почитает благом; обыватель почитает благом то, к чему стремится… Откровенно буде сказано, люди вовсе и не верят в бога: они верят в то, что они верят в бога, поскольку мнят в этом свое благо; равно как мудрый знает, что его благо – вера в разум – вера в человека – вера в себя… И вдоволь на свете таких умников-тартюфов107, которые рабски (в данном случае для них сие почетный комплимент) «ходят под Господом» и крестятся на каждом перекрестке, руководствуясь тем же пресловутым пари Паскаля108 – оскорбительным как для человека, так и для божества, – покуда в мыслях у них: ненависть, коварство, зависть, корысть, похоть («За крестом прячется сам сатана», – по пословице). Что уж говорить, для подобных ханжей, – во мнении коих безбожие синонимично безнравственности, но безнравственность отнюдь не синонимична безбожию, – ничего не стоит согрешить: «Crede firmiter et pecca fortiter» («Тверже верь, греши сильнее»); они вертят своего карманного божка то так, то этак, точно б детскую куклу-перевертыш, у которой с одной стороны написана улыбка, с обратной же – хмурое выражение: вел себя праведно – бог был бдителен («каждый шаг считал»), поддался искушению – бог простит («вера твоя спасла тебя; иди с миром»), – совсем как в загадке про якорь: «Когда он нужен – его выбрасывают, когда не нужен – поднимают». А в чем же, собственно, сии неправедные праведники находят себе оправдание? – В безграничном милосердии господнем, каковое, надо полагать, прегораздо могущественнее происков «нечистого», хотящего погубить, а посему без устали совращающего боголюбивые души («Ведь для грехов любых найдется оправдание в намереньях благих»). Таким манером, страх перед богом обращается бесстрашием перед дьяволом (всё тем же богом), а свобода воли – безвольным произволом («Меч веры приспособив для разбоя, с молитвою вершат преступные дела, и стало в их руках добро орудьем зла»)… Дьявол – это пугало, набитое суевериями; но как вороны – хитроумнейшие птицы – со временем смекают безобидность соломенного чучела и, хотя сохраняют известную настороженность, уже не страшатся его, беспрепятственно клюя посевы, так и люди: на словах чураются «врага рода человеческого», тогда как на деле вовсе не чужды того, что он собою олицетворяет…

Что же выходит? Выходит в итоге следующее: дуалистическая концепция монотеизма, ортодоксально исповедуемая церковью (но официально за таковую не признаваемая), работает вразрез своей цели (на практике оказываясь контрарной), в то время как монотеизм в безоговорочно чистом виде представляется неприемлемым, ибо коль Бог есть Всё – «Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний» – вне Его ничего нет и, ideo («соответственно»), ничто Ему не противоположно, – сиречь Абсолют, – то Он есть как Абсолютное Благо, так и Абсолютное Зло, как Абсолютная Истина, так и Абсолютная Ложь. Необходимо должен наличествовать антагонизм. (Красивое же философское утверждение, что, дескать, «зло суть ничто, раз уж его не может содеять Тот, для Кого возможно все» (ибо во зле – смерть совершенства), мягко говоря скорее желаемо, нежели резонно, – поскольку сие равноценно тому, что мы всерьез возьмемся полагать, будто неправда – как «небытие» – невозможна, раз уж она противолежит правде, каковая «то, что есть», или «бытие»; и если даже зла и неправды не существует объективно в природе, то субъективно сии категории характерно причастны человеческой натуре. В общем: «Мысль не презренная, Федр, коль так говорят умные люди, однако ж надобно рассмотреть, имеется ль в ней смысл»… Для Бога нет зла, потому что для Бога нет и добра; что бы не происходило во Вселенной in specie («в частности»), способствует тому, что есть Вселенная in genere («в общем»), ибо единственная – безусловная – стадия Космоса суть его вечное становление – его Абсолютное Бытие. И великое совершенство Творения – в великом несовершенстве (хаос, приведенный к гармонии), равно как эвентуальности жизни обоюдна непременность гибели. Таков, очевидно, Факт мироздания (индифферентный и внеморальный – неисповедимый), каковой непросто понять и еще сложнее – поверить.) Итак, в ранние иудейскую и христианскую эпохи в роли антагонистов выступали языческие идолы, и на поклонение оным списывались всяческие беды, претерпеваемые народами; позднее, когда угроза политеизма постепенно сошла на нет, возвысился Дьявол – Искуситель, как довод всего греховного и плохого («Кто верит в черта, тот уже и во власти его»), а кроме того (и это не менее значимо) – покровитель ересей и магии, что, само собой, послужило благовидным предлогом («Ворожеи не щади») для фанатичной непримиримости и бесчеловечной жестокости (за которыми, впрочем, нередко стояли политические, корыстные мотивы) «Святой Инквизиции» – церковной машины, безжалостно погубившей сотни тысяч неповинных несчастных, – ибо в борьбе против Антихриста – Князя Тьмы – любые методы благи, любые действия святы. – «Summum jus – summa injuria» («Высший закон – высшее противозаконие»).

«Человек слаб», – вот что остается констатировать священникам – сим слепым поводырям («Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой?»), сим обманутым обманщикам, сим «вожатым в бездну», наставляющим паству безоглядно веровать в Того, кто уже «искупил наши грехи» («От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой?»); иными словами: несомненно, люди ничтожны, но это не повод сомневаться в том, что есть Некто всемогущий, Некто, кого нам в силу собственного бессилия надлежит всепокорно чтить; «В тишине и уповании крепость ваша», – внушают они, согласно убогой премудрости Соломона (сделавшегося на старости лет, напомню, богоотступником109): «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой»; вместо того чтобы учить: несомненно, человек несовершенен, но это не повод отступаться пред тем, чтобы становиться совершеннее и уважать свой разумный дух – верно следовать собственной природе, взыскующей божественного Идеала; ибо добродетель не в малодушном смиренномудрии – добродетель в сознательности воли.

Вспоминая стихи Лукреция: «Нет, благочестье не в том, что пред всеми с покрытой главою к изваяньям идешь и ко всем алтарям припадаешь, но в созерцанье всего при разумном спокойствии духа».

И тем фанатикам и фантастам, утверждающим, мол, самое благое, что есть у людей, это верование в существование Непогрешимого Судии, с полным на то основанием можно выдвинуть не менее мифичный, пожалуй, – предложенный Локком скорее в шутку, – но не в сравнение более обстоятельный контрдовод, гласящий, что всего лучше для людей, дабы каждый сам, руководимый просвещенными принципами свободного разумения, был непогрешим. Ибо истинный нравственный долг – добродетель – человечность – есть только в том, в ком есть истинная нравственная свобода… «Бог считается создателем нравственности, поскольку он рассматривается как творец человеческого разума, а нравственность суть дело этого разума», – читаем у Гельвеция…

Скажу так: религию можно почитать великим злом потому, что она выдается за величайшее благо. Впрочем, ничто великое не бывает однозначным. И здесь перед нами встает своего рода макиавеллиевский вопрос: оправдывает ли цель средства? Иначе говоря: достигается ли желаемое благо посредством «необходимого зла»?..

Итак, повторюсь: я, признавая за религией множественные отрицательные моменты, нисколько тем не менее не совестился священнической своей деятельности, считая ее подлинно полезной (при рационально-гуманном подходе), можно даже сказать – насущной (по крайней мере на данной стадии общественной формации). Но удовлетворяла ли сия деятельность стремлениям моего духа – это иной аспект. Ведь отнюдь не все полезное – благо, как, по поговорке, не все золото, что блестит. Благо не в том, что мы делаем, но в том, исходя из каких суждений и коим образом, и, конечно, в том, во что содеянное нами правомерно претворяется. Полезное может пойти на благо, а может обратиться во зло. Все относительно. Давай разъясню на нескольких примерах… Здоровье полезно? Бесспорно. Однако же для того только, кто здрав не одним телом, но прежде – духом; а кому недюжинное здоровье – безотказное подспорье для буйства страстей и плодородный рассадник пороков, тому оно, разумеется, идет нарочито во вред, ибо подстегивает к развязному самоуничтожению, не дозволяя расстройствам присмирить дерзость беспутства (как метко сказано у Сенеки: «Некоторых больных надо поздравлять и с тем, что они почувствовали себя больными»). Далее: благосостояние полезно? Мало кто тут возразит, и никто, пожалуй, не возразит непристрастно. Но благосостояние не идет во благо тому, кто не способен разумно им распоряжаться, – в таком случае своего хозяина оно делает своим рабом и неразумно распоряжается им («Деньги – одно из могущественнейших средств в руках человека, и именно по тому, какое он дает им употребление, можно судить, каков он сам»). Наконец, ум. Полезен ли ум? Nota: я имею в виду сейчас конкретно интеллект – сметливый, изощренный, но при всем при том узконаправленный, позиционно установленный, словом, ум практический, настроенный в базисе своем на материю (как вещественную, так и абстрактную), – а не созерцательную мудрость (вмещающую в себя интеллект субстанционально, но не ставящую его во главу угла), быть может, медлительную и малопрактичную, однако обширную, многогранную, самодовлеющую, одухотворенную, синоним коей – добродетель. Каждый скажет, что, коль нет в ком ума, значит, есть в нем глупость; глупцом же никто прослыть не хочет, а умником – всякий; вывод: ум полезен. Но разве же не учат нас извека как Талия110, так и Мельпомена111, что самые опасные глупцы суть мыслящие глупцы? что самое зловредное невежество суть ученое невежество? «Ибо недостаточно иметь хороший ум, – подмечает Декарт, – но главное – хорошо его применять. Самая великая душа способна и к величайшим добродетелям, и к величайшим порокам…» Сколько урона понес свет, сколько вреда потерпело человечество от тех, кто оттачивал интеллект, но запускал нравственность, кто производил утилитарный фактор, но не задумывался о моральных последствиях, кто преследовал фикции, но не искал истин, кто утверждал прельстительные миражи, но отвергал скорбную явь?.. Именно для подобных людей их выдающиеся способности служили помостом к пиетету, славе, обогащению, власти – к раздутию тщеславия, закостенению самонадеянности; и светлая тропа наук при сем приливе гордыни погружалась пред ними в тинистую пучину заблуждений; и, случалось, возомнив себя всемогущими богами, они отрешались от человеческой натуры, лютыми зверьми оборачиваясь:

«Затем что там, где властен разум, слитый

Со злобной волей и громадой сил,

Там для людей нет никакой защиты».

Но наихудшее здесь, что те, кому многое было дано, кто многого сумели достичь, достигли жалкого, постыдного, вредоносного, бесчеловечного; не возвысили других достойным примером, но покрыли их мрачной тенью свысока почтенного своего положения, да тем самым опорочили оное в глазах потомков – глазах гораздо более зорких, нежели у современников, – ибо задним умом всяк крепок, и хоть мало кому дано величаться Прометеем, Эпиметеем112 по праву может зваться кто угодно.

Так вот я, Себастиан, беспрестанно терзался дилеммой: польза моей пастырской инициативы пролегает ко благу, или же я мощу и для себя, и для тех, кого за собою стараюсь вести, ту самую дорогу, что, по пословице, заводит в ад? С одной стороны, как мною отмечено, религия обладает авторитетной силой, могущей оказывать благотворное влияние на людские нравы; с другой же, она, несомненно, принижает, затуманивает и без того горемычные, темные умы, да внушает страх и смятение душам, пропастью бед чреватая.

«Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет».

Суть в том, что, как бог не мыслится без дьявола, так, соответственно, рай не мыслится без ада; и для людей, ut regulae («как правило»), попасть в рай означает только-то избегнуть ада. «Ах, сколь охотно лишился бы я неба, – стенает чернокнижник Фауст, – лишь бы от мук преисподней спастись!» Мало, ничтожно мало кто готов стать праведником в этой жизни, дабы удостоиться святой благодати в грядущей; но между тем многие остерегаются стать грешниками в этой жизни, дабы в грядущей осужденными страдальцами не оказаться. Почему так? Дело тут не в отсутствии веры, но в невероятии поверить. Что я разумею: ад вообразить несложно, – всякий знает, что́ есть боль, что́ есть отчаянье, что́ есть хлад и зной, и так далее и тому подобное; in summa («в общем»), всё, чем стращают богословы, проповедники, поэты, художники, живописуя безмерные и нескончаемые пытки вечного проклятия, каковые тем более легко представить, поскольку для чад Евы, в массе, бытие есть чреда мук и треволнений («Дьявол всегда подыщет работу для праздных рук») – каземат суетной тоски бессрочной. Ибо нет человека, что, сродни пророку Иезекиилю, не съел бы на своем веку свитка, на котором десницей Проведения начертано: «И плач, и стон, и горе».

Но как, in alia manu («с другой стороны»), вообразить райское блаженство, коего наши чувства отродясь не ведали даже отчасти («Не зрело того око, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его»)? Теологи (может, полные невежи в делах мирских, зато непогрешимые знатоки – в Небесных), тщась оживить сию мертворожденную топику, исхитряются, как только могут (неминуемо пользуясь, впрочем, примитивным методом аналогии, при котором земное служит критерием неземного), исписывают объемистые тома и составляют воистину боговдохновенные проповеди, но результат, несложно догадаться, не сообразен вложенным потугам фантазерства и являет собою горестно-смехотворный гротеск небесного мироустройства (как эпикурейски подтрунивает Лоренцо Валла: «Не придумали мудрейшие мужи ни у подземных, ни у горних богов иного блага, кроме чувственного наслаждения»). Кому из сих сочинителей, что по нраву, то он смело, – по своему благоусмотрению, так сказать, – и вписывает в атрибутику рая (что говорится: знать не знаю, но готов поклясться!). Кто любит цветы, непременно заявит, что Эмпирей пестрит благоуханными растениями; кто же к флоре равнодушен, укажет, что средь шелковистых облаков разлит аромат ладана, или мирры, или, как мне, к удивлению своему, довелось однажды прочитать, – корицы. То же в отношении еды (ибо вкусно покушать все любят, и было бы жестоко лишать сего наипервейшего удовольствия вознесенные души, даром что бестелесные): кто-то описывает упомянутые Гомером нектар и амброзию, стараясь, елико возможно, раскрыть для непосвященных вкусовые и питательные качества сих олимпийских блюд, каковые в итоге представляются столь ураганной смесью из всемыслимых вкусов, что, право же, утешительно за то преимущество, благодаря которому у небожителей не возникает проблем с желудком, ибо они его, надо думать, лишены; а те, кто не притязают на выявление секретных рецептур райской кухни, бесхитростно описывают священные вечери, только ж не вроде той, кою изобразил на своей знаменитой фреске Леонардо, где на столе ломтями лежит хлеб, да стоят миски с водой, нет, но вроде тех пышных пиршеств, какие проходят во дворцах, когда столы ломятся от несметных яств на серебряных блюдах и каскадом льются выдержанные вина в золотые бокалы, – и праведники всласть насыщаются сей «духовной пищей» без пресыщения. Далее: кому нравится духовая музыка, те утверждают, что ангелы «в венцах цветками амаранта да золотом обвитых» играют на флейтах, гобоях и трубах; кому скрипичная, те выскажутся в пользу скрипок и виолончелей; кому же по душе нечто пограндиознее, расписывают неслыханный симфонический оркестр и многомиллионные хоры из херувимов, серафимов и, поверишь ли, великомучеников, – дирижирует же всем этим эпическим ансамблем, как полагается, сам Христос. И так во всем остальном: кто пишет про сахарные ангельские поцелуи и нежнейшие объятия, лебяжьему пуху подобные; кто про восхитительные купания в Млечном Пути; кто про невиданные празднества, драматические постановки и блистательные балы, еженощно проводимые в астральных чертогах; кто про роскошество одеяний и украшений, в кои облачены окрыленные (причем par excellence («преимущественно») райская мода, как ни странно, отвечает эпохе, которой принадлежит автор), – тут уместно вспомнить попрек античного художника своему ученику: «Ты не умел написать Елену прекрасной, а потому написал ее нарядной»… Был, наконец, и такой достопочтенный пастор, кто в своем обстоятельном раеописательном труде отметил особое наслаждение для резидентов Елисейских Полей в созерцании того зрелища, какое представляют поднимающиеся из геенны столбы дыма, лишний раз напоминая праведникам об их неиссякаемом счастье в сравнении с неизбывными муками, претерпеваемыми грешниками, – и дабы торжествовать свое столь же отрадное, сколь и безусловное превосходство, святые воодушевленно запевают «Аллилуйя»…

«Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных!» – только-то и можно воскликнуть здесь, вторя Геродоту… Все это до того забавно, что воистину грустно, – поелику, как известно, нечто, достигнув крайности, становится собственной противоположностью…

Само собой разумеется, разработка столь величавой темы притязает на соответствующий уровень патетики, посему сочинения с заголовками «Regnum Caelorum» («Царство Небесное») традиционно завалены непомерными грудами эпитетов, изобилуют неприличными ворохами восторженных изумлений и несчетным повторением слова «блаженство». Выходит же в конечном счете следующее: если все подлунные ассоциации, акцидентально приписываемые раю, – такие как означенные выше: дивный аромат, вкусная пища и красивая музыка, – нам приближённо ясны, как отдаленно ясны ужасы и жестокости ада, то вот уразуметь, что такое это самое, заключающее в себе субстанциональную суть райского бытия, «небесное блаженство» – беспредельное и совершенное (какового одного, в принципе, было бы сполна без всего прочего) – отнюдь нелегко, тем паче, когда богословы клятвенно заверяют, что всеблаженствие сие сопоставимо с мирскими радостями в той же пропорции, в какой море сопоставимо с каплей. Люди же неизменно доверяются своим чувствам, а в данном случае их чувства немеют, – ибо приятна пища, приятна музыка, приятны ласки, торжества, наряды, но все это не более как утехи – кратковременные и преходящие, а никак не беззаветное счастье, никак не безущербное блаженство («Вполне несомненное благо, Сократ, это, по-видимому, счастье», – сказал Евтидем. «Да, Евтидем, – отвечал Сократ, – ежели не компоновать его из сомнительных благ»). И даже безотносительная беззаботность райского времяпровождения в той или иной степени смущает человека – существо по натуре своей деятельное, а зачастую, увы, пуще того – суетное… Когда же проповедники возглашают с амвонов, что Бог есть Любовь, и Царствие Его – Царствие Любви, – то и такой, казалось бы, безупречно-вдохновительный тезис западает в людские груди сродни аэролиту, с восьмой сферы слетевшему, который, покуда достиг земной тверди, весь выгорел и из пылающей громады стал мелким, едва теплым камушком; ибо в прозаичной реальности любовь и ненависть смешаны в почти однородную консистенцию, что вода с пеплом, – и лишь избранным героям дано испить чистой любви, не изведав горечи разочарования…

Вера для большинства есть не что иное, как надежда; но веровать значит сознавать уверенность, а надеяться значит питать грезы, то есть в большей ли, меньшей ли мере обманываться – страшиться (ведь как страху всегда сопутствует надежда, так и надежде неотъемлем страх). И люди, (почти инстинктивно) старающиеся держаться религиозных предписаний, (почти инстинктивно) не стремятся вникнуть, чем же конкретно окажется предлежащая им вечность (поскольку вникать – означало бы рубить хвосты своим химерам), и, как во многом другом (и куда более важном), беспечно полагаются в сем неразрешимом вопросе на «Господа Бога» (увы: «Ничто так не способствует душевному покою, как полное отсутствие собственного мнения»). Для них существенно иное: сия вечность все же предлежит, что утешает страх смерти (то бишь невообразимого небытия), и вечность сия не будет сопряжена с земными тяготами и инфернальными истязаниями, что утешает страх страданий (то бишь того, что земнородным всего ненавистней); ключевое же слово здесь – «утешает», которое вовсе не является эквивалентом слова «избавляет». А страх – это такая болезнь, что, ежели не исцелиться от нее начисто, она будет хронически возвращаться. Ибо что же есть страх, как не неуверенность? А что есть неуверенность, как не антитеза веры? Но коль нет веры – нет смысла. Но коль нет смысла – нет правды. Но коль нет правды – объявляется грех.

«Страх прогоняет и стыд, он и узы теснейшие дружбы

Врозь расторгает, и он извращает вконец благочестье».

Ибо греховность – свойство малодушия. Таким образом, равно как порочности противолежит добродетель, греху противолежит вера. Смысл веры – преодоление превратных страхов, в то же время цель добродетели (ее правда) – истинное благо. Посему невозможна подлинная вера без искренней добродетели, как невозможна подлинная добродетель без искренней веры.

Мне довелось провожать в последний путь не одну душу, и весьма нередко бывали оказии, когда те, кого именуют грешниками и нечестивцами (так как сердца их не прониклись предощущением потустороннего воздаяния, а умы не сподобились мудрости) с горькими потоками слез раскаивались на смертном одре в своих многочисленных винах: в неблагожелательности по отношению к людям и нерадивости по отношению к богу, – всеми фибрами духа уповая на безграничную милость господню, но не в силу того, что уверовали в загробное блаженство, а по слабости оттого, что убоялись загробного наказания. (Этот факт, мимоходом говоря, явно свидетельствует: страстные атеисты ничуть не здравомысленней страстных святош, – дерзостью, а не смиренностью, покрывающие ментальную ограниченность и моральную шаткость. Как однажды ad punctum («в точку») заметил мой знакомый капеллан: «Заядлое отрицание бога есть только-то вывернутая наизнанку богобоязнь». Ведь что такое, если разобраться, атеизм? Атеизм – это вера в то, что бога не существует (то есть негативное гипостазирование позитивного ничто). Ибо непознаваемое, – а Идея Бога именно такова, – не подлежит ни констатации, ни негации113, но брезжит на интуитивном ярусе сознания, где полновластие веры. И едва лишь хлипкая, не подкрепленная внятными суждениями вера напарывается на то или иное внешнее сопротивление, запросто разлезается на клочья страхов и надежд, из коих все суеверия скроены. Засим вывод: «Набожные боятся утратить Бога, атеисты – обрести Его»). Итак, для таких вот «раскаявшихся» духовенство и измыслило чистилище – место между адом и раем, в котором неправедная душа проходит очищение огнем священным, дабы по завершении оного, будучи необремененной коростой греха, вознестись на Авраамово лоно114. И чистилище (о коем в библии ни слова), до́лжно признать, воистину гениальное по своей эффективности изобретение: с одной стороны, оно примиряет с религией тех, кто вплоть до смертного часа не отдавал ей надлежащего почтения, и тем самым авторитетно демонстрирует превосходство могучей Церкви над жалкими мирянами; а с другой, служит стабильным источником дохода, понеже считается, что, чем щедрей приносятся жертвы богу (читай: церковные пожертвования), тем скорей душа почившего будет освобождена из очистительного пламени. Пожалуй, самым известным и показательным примером такого богобоязненного безбожника, который желал бы сократить свое пребывания в чистилище до минимума, является Генри VII, король Англии, престол узурпировавший; отнюдь не отличаясь беспорочностью жизни, но до безумия страшась заслуженной немезиды, он не поскупился (хотя и имел прозвание «короля-скупца») на свои похороны, составив детальное и вообще самое длинное завещание из всех британских монархов: так он распорядился о постройке часовни-усыпальницы, где за упокой его души должны были отправлять мессы вплоть до скончания веков (впрочем, дабы сие волеизъявление не выглядело чересчур утрированным, надобно заметить, что в эру средневековья Dies irae («Судный день») ожидался буквально со дня на день); но и того показалось первому из Тюдоров мало, а посему, для вящей гарантии, он заказал в придачу десять тысяч специальных месс… «Вот уж странно, – иронизирует Гельвеций, – что деньги на том свете еще полезнее, чем на этом»…