Сергессиан

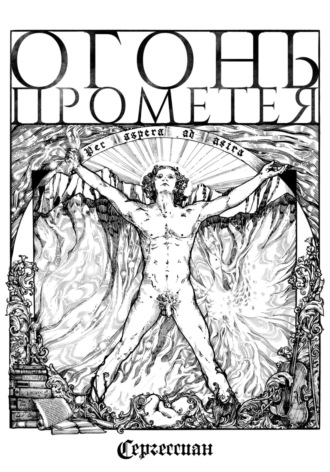

Огонь Прометея

Но, разумеется, я и не помышлял отважиться показаться девушке на глаза, четко сознавая неординарность моего облика; хотя даже не это в первую очередь, а известная юношеская робость не дозволила бы мне открыть свое негласное присутствие. Притаившись в зарослях близ усадьбы и дожидаясь появления Наяды, я погружался в некую неусыпную беспробудность – напряженную медитацию; и время для меня протекало как в утренней полудреме – ощутимо, но безотчетно: мириады мыслей овеивали тусклый окоем сознания, а спустя мгновение улетучивались, ни следа по себе не оставив (нечто аналогичное, как я читал, пожалуй, испытывают те, кто употребляют опиум, – им кажется, что во власти опьянения они беспредельно объяты думами, однако, как скоро ум их оттаивает, постигают, что на самом деле не думали – забывались)… Забывался и я, сравнимо тем амфибиям, кои на период зимней спячки впадают в столь глубокий стазис, что у них прекращает биться сердце… Но как только взору моему являлась Она, я не то что пробуждался – будто воскресал: замершее сердце начинало оживленно пульсировать, заряжая каждую клеточку естества; мысли, доселе беспредметно реющие, шквалом устремлялись к самой сердцевине разума, понуждая звонко трепетать эолову арфу131 моей души…

Вскоре я в достаточной мере вник в незатейливый быт уединенной усадьбы, дабы составить себе достоверное представление о ее обитателях. Наяда (девушка приблизительно равного мне возраста) жила с отцом – немногословным и смурым (впрочем, общаясь с дочерью, он охотно говорил и улыбался), матерью – женщиной внешне как бы хронически усталой, а по темпераменту непоседливой и работящей (она выглядела слабой, когда отдыхала, и сильной, когда трудилась), а также пожилой, но энергичной бабушкой очень жизнерадостного нрава (коя в моменты особой веселости напоминала собой задорного ребенка); была у них еще собака – крупная и лохматая, которая, как-то застав меня в роще, издала угрожающий рык при агрессивной стойке, но я, не растерявшись, уверенно наказал ей «сидеть», а затем «дать лапу», с чего и началась наша секретная дружба, – Мишка (так звала пса Наяда) время от времени навещал меня, а я, тому обрадованный, хорошенько его гладил, хвостом виляющего, и играючи притом расспрашивал, ему в отзывчиво-умные глаза всматриваясь: как там поживает его юная хозяйка? – мимолетная улыбка блеснула на устах Себастиана. – Эта семья вела скромный, весьма однообразный образ жизни, вместе столь схожий и столь разнящийся с тем, который присущ был моей семье. Хозяйство их, насколько я мог судить, содержалось так, чтобы удовлетворять собственным потребностям да не утруждать излишними хлопотами. Отец и мать проявляли нескрываемую отрешенность в отношении друг друга; казалось, оставив все надежды и обольщения, они равнодушно сосуществовали ради дочери, в которой видели единственное достойное оправдание несчастливого брака – единственное его утешение. Тем не менее, из своих наблюдений я заключил, что, отвечая взаимностью на родительское обожание главным образом из почтения и сочувствия – атрибутов любви пассивной, девушка обнаруживала искреннюю привязанность только к бабушке. И сколь дивно было наблюдать причудливый ассонанс их взаимоотношений, при которых цветущая юность и увядающая зрелость держались сестринской добродушно-веселой манеры: они помногу разговаривали, перешучивались и смеялись, посиживая на веранде – то в расслабленной праздности, то занимаясь какой-нибудь ручной монотонной работой, коя, как известно, служит ладным фоном досужих бесед; вдвоем они часто прогуливались вдоль озера, и, случалось, златовласая девушка, раздразнив свою поседелую подругу, пускалась от нее наутек с заливистым, что птичья трель, смехом, а та, вытянув вперед руки, нерасторопно гналась за нею буквально несколько шагов, после чего принималась потешно отмахиваться, как бы признавая свое поражение и провозглашая помилование легконогой наперснице. Умиленно глядя на них, я неизбежно вспоминал своих покинутых отцов и испивал горчайший глоток сожаления, примешанный в полную чашу радости; мое сердце стыло от сознания разраставшейся между нами отстраненности, что хладным, тлетворным туманом осела на поля, где дотоле при ясной лучезарности спели колосья благоденствия. Но, многократно оглядываясь назад, я все же не мог повернуть вспять, не осмеливался покинуть оазис аморфных иллюзий ради верной действительности, опрометчиво мною отринутой. Я словно бы отведал того мифического лотоса132, от сладчайшего вкуса которого все забываешь и желанье утрачиваешь домой возвратиться…

Не стану долее задерживаться на семье Наяды; скажу только еще несколько надлежащих слов о ней самой и моих к ней чувствах… Не берусь судить, была ли Наяда красива относительно господствующих эталонов, но для меня она была самая прекрасная девушка на свете, – ведь для меня она была единственная девушка на свете… «Истинно, вечным богиням она красотою подобна»… Вообразите, какое откровение я восприял, узрев, прочувствовав, осознав ее впервые. Своих мать и няню я почти не помнил, других же обитательниц и гостий фамильного особняка позабыл подавно, а посему понятие «женщина» брезжило в моем сознании неким смутным фантазмом, невосполнимой лакуной значась. И при чтении произведений с романтическими линиями мне никогда не удавалось уразуметь того всепокоряющего упоения женственностью, кое испытывали мужские персонажи, кое возносило их в гении и повергало в безумие. Любовь между мужчиной и женщиной являлась для меня, безусловно, самой неразрешимой и самой волнующей загадкой из всех несметных энигм бытия. Ибо за минувшие годы сознательной жизни я питал осмысленную любовь-уважение к своим отцам – Лаэсию и Эвангелу, а равно доктору Альтиату, но внерациональная любовь-влечение к человеку иного пола оставалась для меня неисповедимой.

И вдруг я увидел Ее – поющую у синего озера Наяду – во мгновение постигнув все то, что поныне непостижимым представлялось, – ибо сие озаряется исключительно чувству. И я почувствовал, как витальное пламя любви объяло мою душу, опалило ее страстью и само же теплом нежности залечило ожоги… Я полюбил, думал я, вовсе не ведая разницы между любовью и влюбленностью, как обычно не ведают оной (и не желают ведать) литературные герои. Я окружил земное божество своих грез небесным почитанием и созерцал сию святыню – извечно столь близкую и столь неприкосновенную – глазами благочестивого фламина133, преклоняясь пред нею с самозабвенной верой и трепетным благоговением. Завороженно наблюдал я за Наядой, во всем усматривая признаки ее духовного совершенства (сообразного совершенству наружному), отыскивая сокровенный смысл в любой перемене ее поведения и испытывая непреложное ощущение сугубой значимости того фантастического влияния, какое возымела она над моею судьбой. Видя, что Наяда читает книгу, я мечтал узнать название сего сочинения, дабы оно стало для меня сакральным кодексом; слыша, как она поет, я чаял уловить и запомнить слова, дабы они сделались моей мантрой, – но волшебный голос, околдовывая и пленяя, – словно песнь сирены, что вещает великие тайны мироздания, с ума сводящие, – лишал меня способности мыслить, будто каждая строка, минуя сознание, вливалась прямиком в душу, притоком счастья в ней растворяясь…

Таким образом, промелькнуло порядка десяти дней, и за этот краткий срок, сновидению подобный, – я, моя жизнь – все переменилось до того стремительно, существенно и необратимо, что, мерещилось мне, истекло целое десятилетие. И тем явственнее было это впечатление, когда я смотрел на своих отцов: они имели вид непривычно утомленный и подавленный, точно б в самом деле состарились на декаду. Я жалел их всем сердцем, но сердце мое, не в мочи сменить курс, сродни фрегату, притягиваемому магнитной горой (что громоздится, по легенде, где-то на севере средь океана), сердце мое обреченно неслось к своему крушению…

Когда в очередной раз нетерпеливой поступью шествовал я через лес по направлению к заповедной долине, свысока до меня донесся предостерегающий рокот; тревожно, словно исполнившись дрожи, зашумела древесная листва; ветер взволновал траву, рябившую под его призрачным наплывом; помалу стал сползаться сумрак; и вскоре я почувствовал, как прохладная капля обжигающе пала на мою правую кисть. Мне бы следовало, руководствуясь рассудком, воротиться назад, но я, ему вопреки, отчаянно помчался дальше, – так обезвоженный в пустыне тщится нагнать ускользающий мираж. Достигнув опушки, я в ужасе узрел, как буря, раскинув дожденосные крылья, с треском и грохотом гнала над равниной черные скопления туч, заслонявшие собою лик солнца померкший. Я стоял в опустошенном смятении, задыхаясь в волнах мятущегося мглистого воздуха и не будучи в состоянии уразуметь нагрянувший шторм, что искрящей сечью гроз истреблял мир души моей… Оглушительный удар грома при ошеломляющей вспышке расколол небо, и тотчас гулким залпом грянул ливень, – яростной, ледяной дробью на священный дол низвергаясь, тысячами всплесков решетя гладь мутно-серого озера. Как ошпаренный бросился я под буйно колышущийся навес леса, и, казалось мне, что творится нечто неимоверное, нечто кошмарное, апокалипсису сродное… Насквозь промокший и пробранный холодом бежал я через бушующую чащобу, но не ощущал ни того, ни другого, ибо заливался безудержными слезами и дрог от эмоционального потрясения, меня изнутри нещадно обуревавшего.

Когда я, чуть дыша, полуживой, добрел до поместья, дождь, изрядно унявшийся, продолжал кропить размякшую, слякотную землю. Лаэсий и Эвангел дожидались меня на крыльце. Мы вошли в дом, и покуда Эвангел проворно помогал мне снять мокрую одежду, Лаэсий тихо, но твердо молвил:

– Себастиан, я предупреждал тебя, что сегодня предвидится ливень.

– Я не расслышал, – ответил я (нисколько не кривя душой).

– Нет, – возразил наставник, – ты не желал слышать.

Он был совершенно прав… как всегда…

Ввиду данного злоключения я простыл. В ближайшие дни о походах не могло быть и речи. Впрочем, и погода к тому совсем не располагала: атмосфера держалась пасмурная, гнетуще-хмурая, болезнетворная; дождь сек оконные стекла и заунывно гремел по крыше; ветер, проносясь с протяжным воем, раскачивал глянцевито-темные леса; вершины гор заволокло густым дымчатым туманом; по временам землю содрогали раскаты грома, беспросветное небо сверкало молнией. До душащих слез обидно и томительно было мне оттого, что хотя бы мельком не могу повидать милую Наяду. Тогда я прикрывал глаза и воображал ее: она являлась мне очень живо, но отдаленно («далекое пламя»); и сколь бы я, концентрируясь, ни усердствовал приблизиться к ней, заглянуть в самые ее очи, она оставалась недосягаемой, точно бы я плыл против течения, кое нивелировало все мои потуги, на исходном месте удерживая неумолимо…

Мне приснился сон. Я стоял перед зеркалом и лицезрел себя… обычным… Гладкое юношеское лицо смотрело на меня печально-спокойными глазами, и трогательное выражение их, блеском подернутых, – единственная деталь, которую я отчетливо – необычайно отчетливо – помню… Вне себя от изумления выбежал я из своей комнаты. Ничего не различая (словно кругом была пустота), покинул поместье. Преодолел путь (созерцая его во всех подробностях) за какие-то неразличимые мгновения и очутился у белого домика с красной двускатной крышей. Отворив дверь, вошел внутрь. То, что предстало моему взору, невозможно описать словами, ибо осознать невозможно. Как любое обустроенное помещение, это будто соблюдало определенную систему, однако система сия представлялась пугающим хаосом. Предметы обстановки и их положения не имели никакого смысла, противореча всякой рациональной догадке. Все было иначе (странно, необъяснимо, невыразимо чуждо), – словно то не человеческое жилище, а обитель каких-то существ неведомых… Только зеркало, висевшее на стене, воспринималось привычным и даже успокаивающим… таинственно манящим… Я подошел к нему. В отражении я увидел ее – девушку: в смутном полумраке за моей спиною полностью обнаженная стояла она (загадочная, всеведущая улыбка средь неясных черт), и в сложенных лодочкой ладонях ее, к груди подъятых, сказочно пламенел алый цветок. Я обернулся. Но позади никого не было. Лишь загроможденное ничто – лишь брезжащая тьма. В удушающем смятении схватился я за голову и вдруг понял: она сплошь покрыта волосами. Опять воззрился в зеркало: чистый юношеский лик мирно на меня смотрел, и в блещущем взгляде его было нечто гипнотическое, мучительно-завораживающее… страшащее до бесчувствия… Я стал ощупывать свое лицо, уверяясь (но не веря), что оно не может быть таковым, каково в отражении, что внешне я остался прежним. И тогда явилось прозрение: находящееся по ту сторону зеркала – иной мир… не менее реальный, чем этот, но и не менее иллюзорный… Я резко пробудился. Неуловимые полумысли, сродни стае вспугнутых птиц, взметнулись прочь от вспыхнувшего сознания, что дым от огня. Мне едва давалось дышать; сердце изнывало в груди, и на глаза навертывались жгучие слезы…

Нужно было отвлечься. По роковому наитию я вспомнил о бывшем в нашей библиотеке сборнике романтической поэзии эпохи Ренессанса, каковую до того нарочито обделял вниманием, относясь к ее пылкой сентиментальности и вычурности слога с известной долей скептицизма (и некоторой, пожалуй, непроизвольной опаской). Но теперь эти стихи (по большей части о потаенной или безответной любви) воистину восхитили меня: словно я, доселе не умея, внезапно научился их читать – уразумел их сокровенный язык, – и чудилось мне, точно они торжественно воспевают мои собственные переживания. Зачитываясь сими сонетами, элегиями, эклогами, выучивая их наизусть, я и безутешно грустил о себе и преисполнялся благостной гордости: исходил слезами, улыбаясь; воздыхал, ликуя. В итоге, следующим вечером надо мной возобладала назревшая идея опробовать перо на давеча приобретенном опыте – сочинить стихотворение, к Наяде обращенное. И лишь стоило мне нанести на лист дебютную строку, взблеском знамения нисшедшую, как меня обуял неистовый жар вдохновения, и трепетно-дерзновенное перо, едва поспевая за лавиной мыслей, лихорадочно записывало мелодичные рифмы, в такт сердцу звучащие (с естественностью той подобной, с какою поют птицы)… Все для меня перестало существовать: время, пространство, ощущения, – только орхестра134 подсознания и Муза, на ней гласящая… Когда я окончил, черкнув восклицательный знак, волна поистине манической мощи, что пронесла дух мой сквозь море эмоций, сей же миг отхлынула. Вновь оказавшись на тверди реальности, резко ощутив свое пребывание в сем материальном мире, я испытал небывалое бессилие, будто писал собственной кровью; и, благоговейно спрятав рукопись (как прячут святыню), провалился в беспамятный сон…

Проснувшись поздним утром, первым делом я настежь распахнул окно, и неизреченным восторгом на меня повеяло: природа, как в счастливой сказке, избавилась от проклятья ненастья, воссияла дивными красками, теплотой заблагоухала медвяной, в благоденствии нежась, – еще чудеснее прежнего…

Я спустился позавтракать. Лаэсий, осведомившись о моем самочувствии, сообщил, что сегодня стоит ожидать доктора Альтиата, так как тот уже был уведомлен о моем легком недуге (Лаэсий пообещал безотлагательно оповещать его о любом расстройстве здоровья кого-либо из нас; но все-таки в своей депеше, изложив общую несерьезность симптомов, наставник настоятельно просил друга повременить с приездом до прекращения дождей).

Вскоре, – когда мы все втроем находились в столовой, – со двора послышался стук копыт: доктор Альтиат прискакал верхом на своем вороном коне…

– Эребе135, – присовокупил я.

– Да, – кивнул Себастиан, взаимно мне улыбнувшись. – У доктора было своеобычное, довольно, надо сказать, мрачное чувство юмора. Но это, конечно, нисколько его не умаляло, – ведь сие беспременно человеку добродетельному, что дух его соткан из ярких лучей и теней глубочайших…

По завершении медосмотра, проходившего у меня в комнате, доктор согласился со мной, что я уже совсем поправился и смело могу совершать прогулки (каковые только пойдут мне на пользу).

– Однако ж, – молвил он, исподлобья глядя, – одно меня озабочивает, Себастиан…

– Что?.. – настороженно спросил я.

– Твое сердце. Оно функционирует как-то чрезмерно интенсивно… словно… словно подменили его… – в задумчивости прошептал доктор (внутрь себя взирая). – Казалось бы, – заговорил он через момент, мне в глаза пристально всмотревшись, – мы не виделись с тобою три недели, а ты так сильно переменился… да и не только ты, но и Лаэсий, и Эвангел. Сверх того, сам климат в этом доме, безусловно, претерпел некие аномалии… Что-то случилось?..

– Да нет… – проговорил я, опять ступая на скользкий обжигающе-холодный лед лжи.

Окинув меня проницательным взором, доктор изъявил гортанью неудовлетворенное «хм…» и провел по усам расходящимся движением большого и среднего пальцев правой руки, сомкнув их на конце своей, как это называется, «козлиной бородки» (ритмичное подергивание которой, по его полушутливому утверждению, положительно содействовало развертыванию ментальных процессов).

– А что это такое ты читаешь?.. – спустя несколько секунд, выпучив глаза и взяв книгу с прикроватной тумбы, приглушенно воскликнул доктор. – «Tormento e Passione» («Мука и Страсть»)… Любовную лирику?.. Себастиан… – произнес он на вздохе; и вполголоса примолвил: «Природа мудро позаботилась, чтобы человеческие глупости были преходящими, книги же увековечивают их», – после чего принялся с каким-то брезгливым интересом перелистывать страницы, бесперечь при сем меняясь в мимике: то вскидывая брови, то хмуря, то выпячивая губы, то прикусывая.

– Лукавая фея поэзии… – наконец захлопнув том, критично, точно ставя диагноз, высказался доктор. – Прельщая волшебным королевством мечтаний, заводит в топь прозаичных разочарований (смотри-ка ж: почти в рифму вышло!)… Клянусь кровью Квасира136, откуда взялся он у вас, сей альманах горючего рифмоплетства? Не по вине ли оного, Себастиан, твой пульс днесь форсирует?

– Может быть… – конфузливо вымолвил я, кляня себя за то, что позабыл убрать книгу (и вновь тем утешаясь, что волосы скрывают краску моего лица).

– Лаэсий, Лаээсий – ценитель изящной словесности… – снова вздохнул доктор, досадливо помахивая закрытым томиком (будто норовя зашвырнуть тот куда подальше). – «Amicus Plato magis amica veritas»137 («Дружен с Платоном, но превыше – с истиной»)… – проворчал негромко. – Впрочем, – возразил сам себе, и на лбу его прорезались морщины раздумья, – мир немыслим без любви, а значит и литература – зеркало мира. Только ж, как правило, дурное это зеркало, мутное, неправдивое, а зачастую и вовсе кривое, какие бывает выставляют на ярмарках: смотришься – гигант, маленько сменишь ракурс – вот уж обратился пигмеем. Но ты, верно, меня не слишком-то понимаешь… В общем, как бывает, что плохо сработанные зеркала глядящегося раздают вширь иль в высоту вытягивают, либо, напротив, сплющивают (словом, всячески искажают отображаемый оригинал), также и литература – воспевает любовь, на разный лад ее профанируя. И глянешь на книжные прилавки, наваленные романтическими историями, что алтари ладаном, так складывается ощущение, будто б любовь (я разумею любовь возвышенную, всецелую, непогрешимую, или, подведя все это под единый знаменатель – «божественную», – id est («то есть») такую, какой она сулит быть сердцу человеческому), так вот складывается ощущение, будто б любовь вполне себе повседневное, общедоступное явление, кое встречается чуть ли не на каждом шагу, и только тебя, горемычного, сия благодетельница жестоко обделила, да еще, – вот уж странно, – всех тех поголовно (forte («возможно»), за очень-очень редким исключением), кого ты в достаточной мере знаешь, дабы быть уверенным, что все-таки, оказывается, не одного-то тебя избегает неуловимая голубка счастья, что не один-то ты впал в немилость Венеры… «Pulchrum est paucorum hominum» («Прекрасное – удел немногих»)… Так откуда ж берутся все эти несчетные книжки – «про любовь» (как выражаются барышни)? Их пишут мечтатели. Так кто же читает их? Их читают мечтатели. А что есмь мечта? То, чего у тебя нет, но чего ты страстно желаешь – пикантная фантазия, приправляющая постность яви – «Приключение». Ergo, королларий138 таков: и пишут и читают любовные произведения те, у кого любви нет, но кому ее чрезвычайно хочется, пусть они (по недостатку эмпирии) слабо себе представляют, что это вообще такое (как слабо себе представляют океан, в глуби материка живущие). Вот тебе образцовый силлогизм139 (сам Мом140 не придерется!). Aut («или»), как остроумно подмечено Ларошфуко: «Некоторые только потому и влюбляются, что наслышаны о любви»… Summa summarum («в конечном счете») выходит следующее: в неромантизированной данности (в «мире мельниц») большинство людей (чтобы не сказать: едва не все) сближаются между собой отнюдь не по любви, а по нужде – от одиночества, скуки, тоски – аналогично древнеегипетским свинопасам, которым в вину их нечистого удела не дозволялось вступать в браки с кем-либо, кто не принадлежал к их презренной касте; так-то народные массы, заточенные в стены духовного лепрозория141, истошно ищут хоть кого-то себе подобного, кто бы соразделил с ними тяготы мучительного прозябания и, как они втуне мечтают, чудодейственно их исцелил… Для людей любовь – это надежда и страх, скроенные воедино да постоянно норовящие расползтись на лоскуты, – лохмотья, в кои они тщатся закутать от бытийных вьюг собственную несамодостаточность; in uno verbo («одним словом»), «любовь» – это их религия (так и в бога люди отчаянно жаждут верить как раз в силу того, что им отчаянно сей веры не достает)… Ignis fatuus («ложный/блуждающий огонь» – «обманчивая надежда»)…

– Но вы ведь любите свою жену? – прямо (хотя почти неосознанно) задал я сей вопрос, испытывая, как тягучая стужа протекает по моим венам.

– Я к ней привык, – с лаконичной определенностью, ровным, сродни упругой стальной струне, тоном ответил доктор Альтиат. – Когда я был молод (немногим старше тебя, девятнадцати лет), и никто еще не величал меня доктором, когда я зачитывался поэмами и романами, когда мне, сущему пантеисту142, окружающий мир чудился восхитительным творением божием и мною повсюду ощущалось всеблагое присутствие Мировой Души, я возомнил, что полюбил очаровательную целомудренную девушку с невинно-прозрачными, как ангелова слеза, глазками – «небесное создание, амбру и мускус источающее». И оная дева, «достойная титула владычицы моих помыслов», так скоро, как это было допустимо, стала мне законной супругой… перед людьми… – тут доктор испустил сквозь ноздри насмешливый выдох, – и перед богом… Talassio!143 Мечта погубила поэта. Мадригалы интерпретировались в эпиграммы. Амбра и мускус трансмутировали в киноварь и серу. Bone Deus! («Боже Милостивый!») Бесподобная Дульсинея Тобосская, у ног которой куртуазно преклонил я колено, дав обет вечной верности, лишь стоило рассеяться опьяняющему дурману влюбленности, предстала заурядной Альдонсой Лоренсо144. Очарование оказалось не более как накинутым флером стыдливости, целомудрие – набожностью (про́клятой набожностью, nota bene («заметь себе»)), и девушка-мечта с невинно-прозрачными, как ангелова слеза, глазками, о коей я упоенно грезил, нежданно воплотилась в женщину-факт с бездумно-стеклянными, как черт знает что, глазенками, коя мне, клянусь бородой Вильгефортис145, и в страшном сне не снилась (Кримхильда, коварнее всякой Брунхильды146)… Я обманулся. Более того, страстно желал обмануться, ибо мне не терпелось влюбиться, ибо ощущал себя предназначенным любить… «Quod volumus, facile credimus» («Чего вожделеем, тому спроста верим»)… Нельзя надкусывать плод, не убедившись, что он не червив; нельзя поддаваться чувству, не уверившись, что оно не ложно. Невозможно любить того, кто тебе не родствен духом, кто чужд тебе, – можно только внушать себе это, слабовольно притворяться, возвеличивая жалкую привычку в ранг верховной близости (лепить голову льва на туловище козы, так сказать). Равным образом, невозможно не полюбить того, в ком испытываешь родственную душу, будь даже сей человек отпрыском заклятых врагов твоего семейства (не обессудь за избитый и довольно-таки паршивый exemplum («пример»)).

Моя супруга in toto («в целом») славная, добропорядочная, короче говоря, благочестивая женщина, – полюбить земную тварь, ni fallor («как кажется»), вообще неспособна, а посему она влюблена в «Боженьку», – то бишь в того, кто за раболепное почитание, кое суть надуманное (и, само собой, надменное) обольщение чувств, отвечает столь же надуманным обольщением благодати, ограждающей от сомнений и забот сей бренной юдоли: «In te, Domine, speravi!» («На тебя, Господи, уповаю!»). А кто находит усладу и утешение в горделивой (это уж инвариантно) набожности, тот упивается собственной слабостью, – под стать больному, для которого в размеренном протекании болезни наличествует некое томительное удовольствие… Воистину, недаром древние римляне полагали, что у христианского бога ослиная голова147, ибо подобострастно ему поклоняющийся сам обзаводится такой же (хотя Аквинат и восстал бы тут строгой отповедью148); ведь святоши по ослиному упрямы в своих заблуждениях, тупо за оными следуя, как за морковкой, что, будучи подвешена на леске, удерживаемой дланью оседлавшей их церкви, маячит у них перед взорами лакомым знамением небес и манит безоглядно брести в «Счастливое Никуда»… «Credo, quia impossibile est» («Верую, ибо невозможно»). Чего ж дивиться, коль гусь, проникнутый божественным духом, предводительствовал им в крестовом походе!149 А еще, клянусь Гусем (читавший Аристофана да разумеет), святоши сродни детям, зажмуривающим глаза, чтобы не бояться темноты; религия для них суть «asylum ignorantiae» («убежище невежества»). (Вторя Лихтенбергу: «Тысячекратно благодарю я господа бога за то, что сотворил он меня атеистом!») Что же до так называемого «Искупителя», бесчеловечно эксплуатируемого своими рабами, то ему все-таки приличествует скорее сравнение с иным копытным, а именно с тем самым козлом отпущения, кой описан в книге «Левит»150. «Веруй и воздастся тебе», – какая ж пакость. Добродетелен, – стало быть, праведен, – не тот, кто уклоняется от зла, но тот, кто стремится ко благу; а верить и бездействовать в еще большей степени никчемно, нежели действовать, не веря: «Ita et fides sine operibus mortua est» («Вера без дел мертва»). Ибо бездеятельная вера суть не более чем досужее желание, беспрокое средство которого – молитва, – она же, – что индуктивно демонстрирует опыт, – цель (и заповедь сей веры: «Каждый за себя, один бог за всех нас»). Это тому равноценно, как если бы я, врач, желал излечивать людей, но, однако ж, не желал бы приложить к тому реальных усилий, и по итогу оставался при благих намерениях без каких-либо благих результатов (как говорят картежники: «при своих»); не был бы ли я в таком случае не только недостойным носимого мною звания, но и порочащим его?.. Вспомни в противовес доктрину стоиков: «Мы творим добро не потому что добродетельны – мы творим добро, чтобы быть добродетельными»… И вот, значит, как-то раз я, помнится, эдак недвусмысленно намекнул супруге своей sine ira et studio («без гнева и пристрастия»), что, вместо того чтобы бестолково тараторить молитвы, четки теребя, и праздно слоняться по храмам (а перед сим полдня наряжаться да прихорашиваться), она могла бы посвятить себя более полезному занятию, как для себя самой, так и для ближних своих; на что во всеоружии непрошибаемой казуистики151 (поелику бог, как известно, создал мир для человека, а человека для того, чтобы он почитал бога) она с каноническим выражением презрительной жалости отвечала мне, грешному смертному: «Если ты считаешь, что быть верным слугою господним так просто, то отчего ж сам уклоняешься?» Я же возразил ей, что для меня, Святая моя Роза Лимская152, сие не просто непросто, но простаки невозможно. Она, разумеется, меня не поняла (ибо понять не желала) и solum («только») жеманно ухмыльнулась ex cathedra («с кафедры» – «свысока»): что, дескать, поделаешь, ежели горшечник, – по авторитетнейшему глаголу апостола Павла153, – изготавливает иной сосуд для почетного употребления, а иной – для низкого?.. Per et magnam («в общем и целом»), как писано в какой-то повести: «Одних опьяняет вино, других – религия». Все предельно просто и тяжело беспредельно… – в очередной раз, выдержав напряженную паузу, невесело вздохнул доктор Альтиат. – Я, конечно, поначалу пытался pro virili («по мере сил») засеять ум своей жены зернами толковых соображений, но то оказалась слишком скудная почва (к тому ж попорченная нерадивой пахотой родительского воспитания), дабы проросло в ней нечто плодоносное (никакому Сократу, клянусь собакой, не сладить с до того упертой Ксантиппой154; «скорее Медведицу омоет океан»155, что говорится); тем паче ведь, вера в бога – наивысшая ученость ipso facto («в силу самого факта») («источник Мимира»156, за привилегию припасть к которому надобно отдать в залог один (как минимум) свой глаз), а тому, кто знает буквально всё (от самого зарождения мира вплоть до его уничтожения; «omnia quae super terram et sub terra» («все, что над землею, и все, что под землею»)), тому, кто сподобился божественной премудрости, называемой Откровением («священный якорь», который не оборвешь никакими дискурсами), тому, – это ж очевидно, – незачем постигать что-либо еще (синдром «ignava ratio»157). «Мы счастливы неведеньем своим; всех наших благ превыше это благо – что то, что хочет бог, и мы хотим!» Ибо: «Surgunt indocti et rapiunt caelum» («Возвышаются неучи да захватывают небеса»)… Так испокон в моем мире, Себастиан, – in rerum natura («в природе вещей»), – для кого-то истина полезна и прекрасна, а для кого-то отвратительна и вредна… «Timor fecit deos» («Страх сотворил богов»)… Да и я, стоит заметить, был тогда слишком молод поучать других, сам мало что стоя (к тому ж, ut semper («как всегда»), и слишком занят). А «дерево можно выпрямить, пока оно не выросло», – по пословице. Да и вообще: «Velle non discitur» («Желанию не научишь»)… И вот уж, deo volente («с божьей помощью»), более двадцати зим (аж дважды можно было взять Трою158), расходясь во взглядах не хуже теолога Платона с логиком Аристотелем, мы сожительствуем в браке принципиально раздельными жизнями. У нас установился своего рода modus vivendi («образ жизни» – «компромиссное соглашение»): я не касаюсь ее мистико-религиозной чуши (ну если только когда совсем уж нет мочи сдержаться выступаю этаким Лукиановым Киниском-Уличителем159 со своими заведомо обреченными на провал инвективами; по заявлению Эразмовой Мории160: «Ничего нет глупее непрошенной мудрости»), а она, в свой черед, не тешится чаяньем наставить меня, беспутного, на, так сказать, покаянное хождение в Каноссу161 (и, злорадствуя, сердобольно сетует, что дорогому муженьку – «псу, лающему на Правду, медовую от небесного меда» – всенепременно зарезервировано элитное местечко в адском пекле). Люди живы своими предрассудками!.. Что ж… я совершил непоправимую ошибку юности, я ее признаю и смиренно несу свой крест… «Et nunc et semper et in saecula saeculorum» («И ныне и присно и вовеки веков»)…