Сергессиан

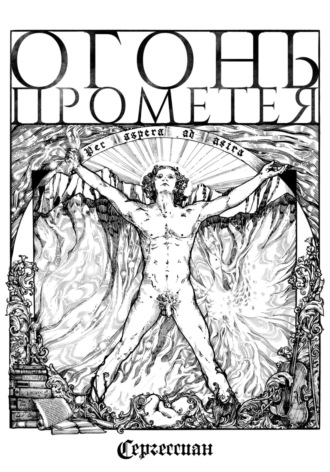

Огонь Прометея

XII

«Что же со мной такое? – размышлял я, курсируя взад-вперед по комнате. – Как объяснить этот штиль совести, когда в голове бушует шторм? Как понять – средь неуемной смуты мыслей – это неисповедимое смирение души?.. Ты никогда не позволял себе сдаваться. Никогда. Даже сознавая, что все твои усилия заведомо безнадежны. Ты ни разу не отступил… А сейчас? Что же сейчас?.. Ты просто будешь сложа руки смотреть, как Себастиан умирает? Ты, приехавший ему помочь! Ты, долг которого его спасти!.. Спасти… Нет, Себастиана тебе не спасти… Невозможно спасти того, кто уже спасен… Это его выбор – осмысленный и уверенный. Это его благо… Разве вправе ты оспаривать решение того, кто много мудрее тебя? Разве не бесчестной эристикой179 то будет? Разве не жалким проявлением малодушия?.. Ты привык иметь дело с теми, для кого смерть есть зло – крах, ужас, отчаянье; однако недопустимо мерить одной мерой малое и великое. Ободряй устрашенных, но не смей запугивать бесстрашного.

Люди несчастны, измучены, сломлены, а все-таки продолжают безумно вторить молитву Мецената: «Лишь бы жить, и все терпимо!» – «Псу живому лучше, нежели мертвому льву», – их правда. Под стать фанатикам, идущим на самосожжение, они исступленно зарываются в уголья мук и терзаний, медленно истлевают в хладном пекле бессмысленности. Обреченность – вот что ими тиранично движет; они, безвольные, обречены жить и обречены умирать, – Liberum arbitrium («Свободный выбор») для них есть нечто чуждое, непостижимое. В силу привычки, а не разумения, уносимые потоком времени, цепляются они за острые камни существования – за участь, им данную, – будто напрочь забывая, что тот, кому уготовано дышать, тому суждено и задохнуться. Во все часы оплакивают свою горемычную кабальную жизнь, а в последний час – разрешительницу-смерть. И в агоническом бреду (о, сколь часто доводилось мне лицезреть это!) зовут они маму, впавши в состояние младенческой беззащитности, – на пороге предвечной тьмы слезно взывают к образу той, что произвела их на свет. Наглядевшись кошмаров за скоропреходящий фазис своего бодрствования, рефлекторно трепещут пред кошмарной неизвестностью бессрочного сна. Они так и не изведали покоя бытия, и им не хватает духу уверовать в небытия безмятежие…

Люди сшиты с материей жизни многочисленными нитями: семья, друзья, работа, обязанности, пристрастия, планы, мечты… надежды и страхи… Ты сам таков. Ты живешь не исключительно ради себя – ты живешь прежде всего ради других: Астра, близкие, пациенты… и пока не рожденное, но уже родимое дитя… Твоя жизнь значима для них; пусть даже она стала бы незначима для тебя – ты не вправе броситься на могильное ложе бесчувствия. И ты законно дорожишь своей жизнью, поскольку в ней есть насущный смысл, несмотря на то, что нет в ней абсолютной цели и быть таковой не может… Но у Себастиана есть архицель, коей он благополучно достиг; соответственно, он пересек черту безотносительного смысла, ему причастного. «Моя жизнь значима лишь для меня самого», – давеча сказал сей человек; в этих словах выражена вся его сила и все его бессилие… вся вера его… Он – иной. Он свободен, не скован цепями общественности, закрепощающей личность. Подобно птицам, что устраивают гнезда на недосягаемых скалах, дабы уберечься от хищников, он далек от земных чаяний и опасений. Вся жизнь Себастиана сосредоточена в нем самом. Он – самоцель. Он – Имаго…

Никто не спрашивает нас, хотим ли мы родиться на свет; никто не спрашивает, хотим ли длить свое существование; никто – и даже мы сами, ибо нам то неведомо, ибо мы, – забыв вчера, поглощены завтра, упуская сегодня, – погрязли в сомнениях и уверениях, ибо – суетные, заблудшие – не знаем себя. Мы – чада Пандоры… и средь тьмы отчаянья извечно зрим проблеск надежды… Но Себастиан воистину познал себя, исполнил свой личный долг человека – свое унитарное назначение – воплотил свой логос; титанический дух его озарен огнем неугасимым, и ныне ответ на неразрешимый для нас вопрос – для него очевиден… Смерть предстала ему, суля даровать то, чего неутолимо жаждет душа, но никогда не обретает в жизни, движущее начало и стимул коей есть деятельность, – даровать совершенный покой; и Себастиан, независимый от всего внеположного – в себе самом полноправный, убежденно и вольно принял простертую десницу Вечности…»

День медленно мерк. Я не мог найти себе места: то садился у окна и апатично-напряженно наблюдал, как синяя мгла опускается на обагренные горы, лиловой дымкой окрест оседая, то снова брался расхаживать по тускнеющей комнате (словно собственную тень преследуя), безутешно тщась превозмочь обуревавшее меня беспокойство. Несколько раз порывался я направиться к Себастиану и настоять на том, чтобы он дозволил мне заняться моим делом, исполнить все, что в моих возможностях, – но то были лишь моментные импульсы, загасавшие тотчас, лишь успевал я их осмыслить… Не знаю, сколько времени прошло, – при подобном настроении скорость его хода сугубо зависит от тех трансформаций мышления, кои попеременно свершаются в мятущемся духе, то отягощающих и замедляющих ментальные процессы, то стихийно их катализирующих, таким манером на действительность воздействуя, – не знаю, сколько времени прошло: пространство еще осенял рдеющий свет, когда в дверь раздался стук и вслед за моим: «Прошу вас!» – в комнату вошел Эвангел… Призови я девятерых Муз Парнасских180, мне и тогда навряд ли удалось бы доподлинно живописать его лик. В нем довлела скорбь, но скорбь недоступная безумью аффектов, инородная безотрадной сокрушенности, скорбь возвышенная, даже торжественная, скорбь, как это ни парадоксально, граничащая со счастьем; та вдохновенная скорбь, какую, пожалуй, мог бы испытывать добронравный отец, получивший известие, что сын его героически погиб, свершив благой подвиг…

– Себастиан желает видеть меня? – спросил я, ступив навстречу Эвангелу.

Его неподвижный взгляд дал мне утвердительный ответ (как на мой изреченный, так и на мой неизреченный, вопросы)…

Себастиан лежал навзничь в постели; его слегка волнистые русые волосы, увитые ореолом лучей закатных, словно бы пламенели на блеклой белизне подушки. Казалось, он не замечал нашего прихода; но лишь только я встал подле, – веки его распахнулись, – меня охватил этот глубокий и беспредельный, как небосклон, ясный и теплый, как солнце, мирный и таинственный, как луна, светлый взгляд темных очей.

– Деон, друг мой… – прошептал Себастиан, подавая мне руку; и я, вместо того чтобы нащупать пульс (как за момент намеревался), спонтанно принял ее в свою, на продолжительное пожатие отвечая.

– Как вы себя чувствуете? – спросил я (покорно).

– Природа… мудра и милосердна… – негромким голосом медлительно отвечал Себастиан (с переливами некоей мистической энергии в зрачках). – Перед тем как предать смерти… преисполняет равнодушия к жизни… неспешно низводя дух… на абиссаль абсолютного… бесчувствия… – вздохнул он (будто мечтательно). – Я не страдаю, Деон… Не испытываю ни боли, ни страха… ни тоски… Я только ощущаю, как по капле растворяюсь… в Бесконечности… единения с коей можно достичь… лишь от всего отрешившись… от всех пределов, естество заключающих…

Глаза Себастиана прикрылись и спустя минуту раскрылись вновь.

– Ты плачешь, Деон?.. мой друг… И ты, Эвангел, отец мой?.. – молвил он, с по-детски (или, как истинно зрелось мне, с божественно) лучезарной улыбкой созерцая нас. – Слезы ваши тихи… ночная роса… не тревожат моего покоя… Я заслужил… Эти слезы – единят вас… сливают души… Вы не должны расставаться… Отныне вы дороги друг другу… ибо нет ничего дороже для человека, чем взаимодоверие… ибо когда нет обоюдной веры, невозможно и благоединство… Эвангел был мне добрым отцом, Деон… Его величие – в его сердце… Он станет достойной поддержкой вашей семье… а ваша семья – необходимой опорой ему…

– Да, Себастиан, – сказал я, убежденно обменявшись с Эвангелом взглядами. – Так и будет.

– Знаю… – смежив веки, чуть слышно произнес Себастиан.

Темные воды ночи, бесшумно приливая в окна, исподволь затапливали комнату. Эвангел зажег и поставил на тумбочку у кровати свечу, при тусклом и расплывчатом сиянии которой еще глубже казалась окружавшая нас темнота, еще бездоннее тишь… Расположившись обок на стульях, мы сидели рядом с Себастианом, чье слабое дыхание почти не касалось слуха; по временам я взглядывал на Эвангела: его мягкое, но застылое лицо, словно бы вытесанное из мрамора, ни на миг не меняя выражения, хранило тот же резец счастливой скорби, и его сосредоточенный любовный взор сакраментально блистал, колеблющийся пламень свечи отражая… Постепенно я погрузился в некий транс, сходный с тем состоянием, когда, бывает, сквозь дрему усердно обдумываешь нечто, занимавшее мысли при бодрствовании, но, проснувшись, не можешь вспомнить ничего внятного из тех неотвязных дум, кои лишали покойного сна, – так было со мною и тогда (за исключением, что я не спал и глаза мои оставались отверстыми): я все размышлял о Себастиане, о том, как необычайно близок – до чего невообразимо родим – он мне стал в столь краткий срок, о том, что я вынужден смиренно его отпустить, потерять; и мне будто бы мерещилось, что есть верный выход из тернистой пущи мыслей и эмоций – выход к принятию, но чем увереннее я рвался туда, где, чудилось, брезжил просвет, тем безнадежнее плутал в теневых дебрях подсознания… Как вдруг раздался пробуждающий глас:

– Деон… – прошептал Себастиан; и зрачки его, обсидиановым светилам подобные, осияли мой разум. – Ты должен верить… Ты – целитель… Исцелять – значит обращать ко благу… Мое благо – в моем выборе… Узнав тебя, я утвердился в нем… совершенно… Ты исцелил меня от сомнений… упрочил веру… Я полюбил тебя, брат мой… полюбил твою благородную душу, счастья достойную… Свет жизни… Здоровым отхожу ко сну… покоя вечного…

Я ничего не ответил. Не сумел ничего ответить. Не должен был ничего отвечать. Себастиан понял меня, – я чувствовал… знал… верил…

Тьма отступала. Отливавшая ртутью луна истаивала на глади яснеющего неба. Размытые силуэты гор подернулись бежевой испариной, навеянной согревающим дыханием восходящего солнца, и пурпурная вуаль облаков озолотилась его лучей бахромою. Всё выше подымался утренний светоч – всё ниже оседал туман, обнажая белоснежные бивни скал, заревым багрянцем мерцавшие. И как скоро блещущее Око Жизни заняло на просторе небесном урочное свое положение, с материнской теплотою заглядывая в окна горного поместья, глаза Себастиана широко раскрылись – взор его сверкал неизъяснимым огнем астральным… неуловимое мгновение, вечности равное… и погас, пеленою смутного дыма затмившись…

С уст Эвангела сорвался даже не стон, а мощный выдох (мне послышалось, точно в нем отчетливо прозвучало слово «сын» – заветное слово, огласившее сознание старца); и по щеке его искрой скатилась одна единственная слеза, но в беззаветной слезе этой сконденсировалось несравнимо больше чистого чувства, нежели в безутешных потоках, какими разражаются те, кто оплакивают самое себя, утеряв того, кто был им дорог – того, к кому они привыкли…

Я испытал, как мое сердце прониклось невосполнимой утратой, но вместе с тем утрата сия оставила по себе нечто столь значительное, что я еще не был готов его осмыслить, нечто столь благомощное, что я не мог сразу оное восприять, нечто, чему суждено было навсегда меня преобразить. Дух мой смертоносно полыхал пламенем животворящим и сродни фениксу, перерождаясь, воспарял из собственного пепла…

Эпилог

Я исполнил последнюю просьбу доктора Альтиата. Я исполнил свой личный долг.

Эвангел показал мне лист бумаги – завещание Себастиана – самое лаконичное завещание из всех, которые довелось мне знать: «Предайте тело мое как есть земле. Пусть книги, что служили для меня источником духовного благополучия, станут таковым для тех, кто пожелает из него почерпнуть», – гласило оно.

Взяв по лопате, мы с Эвангелом выкопали во дворе близ высокой раскидистой ели (в тени ее) могилу и, опустив туда тело Себастиана, засыпали землей. Мы совершили это спокойно, ибо уверенно сознавали, что погребаемое нами – только мертвая оболочка, сам же Себастиан – его образ нетленный – жив в наших душах…

Утро было ясным и безветренным (совсем как то, в кое я прибыл сюда, виделось мне, но духом постигал сокровенно, что всё иначе). Утро было невыразимо трогательным – трогательно-невыразимым. Утро было чудесным… Эвангел отвез меня на повозке, запряженной старой гнедой лошадью, в Амвьяз, где я нанял экипаж до города. Но прежде чем отбыть я написал от своего имени духовнику родителей Себастиана письмо, в котором, представившись учеником доктора Альтиата, уведомлял, что сын герцога и герцогини скончался сегодня на рассвете (о причине смерти я умолчал) и был похоронен на территории горного поместья; далее я сообщил последнюю волю покойного: чтобы его частная библиотека стала публичным достоянием, и свою готовность сию волю осуществить; также я указал, что попечение о будущности Эвангела беру всемерно на себя; а в конце присовокупил: «P.S. Их светлостям нет повода тревожиться гласности, – мое знакомство с Себастианом пребудет свято мною хранимо».

Мы с Эвангелом условились, что я возвращусь через два дня, а он в это время подготовится к переезду (я, кстати, сразу попросил забрать с собой шагреневую папку с художественными работами Себастиана, некоторые из которых впоследствии заказал оформить в рамы и развесил у нас дома, – Астра, будучи сама художницей, вдохновенно восхитилась ими, дорожа как реликвиями; «рыцарский герб» с девизом «Sapere aude» («Отважься знать») мы разместили на стене в детской, над изголовьем кроватки).

В покачивающемся на рессорах экипаже с затаенным сердцем раскрыл я кофр, при прощании врученной мне Эвангелом скрипки доктора Альтиата, его «Лиры». Предо мною был старый изящный инструмент темно-красного тона, огнисто поблескивающий переливами лака в лучах солнца, сквозь окошко струящихся. С краю лежала записка руки Себастиана: «С подлинной отрадой, друг, оставляю тебе эту скрипку. Но, как и человеку, инструменту не должно пребывать в праздности, – когда придет надлежащий час, преподнеси его своему ребенку с верою, что дар сей воспламенит в юной душе Божественную Идею Прекрасного…»

Астра встретила меня со слезами радости на прелестных очах. Никогда не расставались мы так надолго. С небывалой нежностью я целовал ее веки, ланиты, губы, испивая оросившую их влагу, и бережно обнимал округленный стан… Вдруг ладонью я ощутил слабый, но всепронимающий толчок (во мне словно молнии заструились, дух огнем заряжая). Астра издала судорожный вдох, крепче прижала мою руку себе к животу и, глядя мне в глаза (в самую душу), промолвила с тихой торжественностью:

– Ты это почувствовал, Деон?.. Почувствовал?..

– Да, любовь моя, – прошептал я, улыбаясь (хрустальный наплыв взор туманил). – Я почувствовал…

– Как ты думаешь: мальчик или девочка? – спросила Астра, склонивши голову мне на плечо.

– Мальчик… – молвил я со сверхъестественной уверенностью («Муж», – в уме огласилось). – И я знаю, какое имя мы ему дадим.

– Правда?

– Да.

– Какое?

– Себастиан.

Астра ничего не ответила – только теплее – родимее – прильнула ко мне. Как одно целое. Мы были счастливы…

Двумя днями позднее, сидя на скамье тяжеловозной телеги, я приближался к пределам горного поместья. Минувший срок я посвятил своим врачебным обязанностям, а также предварительно оговорил с заведующим одной из общественных библиотек принятие в дар обширного книжного собрания. С утра меня задержал непредвиденный вызов к тяжелобольному пациенту, а потому выехать удалось только в полдень; и когда оставалось около часа езды, уже начинало смеркаться. Фиолетовые тени надвигающейся ночи неуловимо заволакивали ширящийся над землею небосвод; серые клочья тумана стлались по холмам, погруженной в сумеречный сон долины; и вдоль виридиановых зубцов леса безмятежно плыл призрачный месяц. Между тем меня одолевало недоброе предчувствие; я неотрывно следил за дорогой, стараясь выявить по знакомым приметам, сколько предлежало пути. Грузная телега же, – наперекор моему смятенному нетерпению, – еле тащилась, дребезжа по ухабам, а заунывные распевы кучера, казалось, еще пуще замедляли ее гулкий ход… Внезапно из разверзавшегося впереди ущелья с рокочущим топотом вылетели две темные фигуры – два облаченных в черное всадника на вороных конях, стремительным аллюром на нас несущиеся (и могло примерещиться, будто то иступленные кентавры легенд доисторических). Как скоро они во весь опор промчались мимо, я только и успел разглядеть, что кверху задраны были воротники их плащей, а широкие поля шляп кидали на лица флер тени. Недоброе предчувствие мое тотчас в разы обострилось, бурно забив в литавры сердца, и кровь прихлынула к мозгу, паническим стуком в висках отдаваясь.

– Черт, что ли, за ними гонится? – просипел кучер, оглянувшись на вихрь пыли и палой листвы, взвеянный дробью копыт.

– Подгоните лошадей! – кликнул я. – Езжайте как можно быстрее! За мной не станется!

– Ну, сударь мой, – передернув плечами, с чинной неторопливостью отвечал старый извозчик, – как эти двое (черт бы их побрал!), вы уж, сударь мой, ваша милость, не обессудьте, нам, увы, хочешь не хочешь, что говорится, не разогнаться. Но чуть побойчее, пожалуй, что можно. Отчего ж не можно? Да только ж там, где дорога позволяет, сударь мой. А дорога эта, нечего и говорить, – сплюнул он, – ни к черту!

И на своем кучерском наречии, заключающемся в смешении почти нечленораздельных выкриков и подражания конскому ржанию, старик взбодрил ломовых поторопиться, да пару раз кнутом мастеровито прищелкнул.

Не долее как через полчаса, миновав ущелье, мы наконец достигли аллеи, за которой располагалось горное поместье. И я узрел кошмарные столбы черного дыма, что, вздымаясь к небу, громады гор поглощали…

– Господи Боже! – ахнул кучер, притормаживая лошадей. – Пожарище там какое! Дьявол меня забери! – перекрестился он.

– Не останавливайтесь! Вперед! Живее! – прокричал я вне себя.

Возница было попробовал мне возразить, но, напоровшись на сталь моего взгляда, нехотя повиновался…

Как только мы подъехали к воротам (близ коих беспокойно слонялась гнедая лошадь), я на ходу спрыгнул с телеги, ринувшись к некогда белокаменному, а ныне пепельному дому, в окнах которого бушевала неукротимая ярость огненной стихии. В ушах у меня громыхали неумолчные стоны рушащегося изнутри здания, рдяные всполохи палили глаза, горький запах гари оседал в легких; окрест, сродни серому снегу, ночной бурей взметенному, кружили хлопья золы. И, казалось, что этот дикий огонь лишь тьму сгущает.

У высокой ели, подле которой погребены тела Лаэсия и Себастиана, неподвижно стоял Эвангел. Я бегом устремился к нему. Лицо его бороздили струйки слез, размывавшие сажу на щеках закоптелых; не замечая меня, в скорбной застылости следил он за тем, как сгорает – гибнет – дом, чьи чертоги хранили столько родимых сердцу воспоминаний; на руках, прижав к груди, точно матерь дитя, он держал небольшой ковчежец.

– Эвангел, – обратился я к нему, его плеча коснувшись.

Он заторможено перевел на меня взор, исполненный неописуемой задумчивой бессмысленности; и, судорожно протянув, вложил мне в ладонь увесистый скомканный конверт. Я с торопливой небрежностью надорвал оный – к ногам моим просыпалась горсть золотых монет, инфернально блеснув при зареве пожара; извлекши вложенное письмо, я прочел следующее: «Его Светлость изъявляет вам свою глубочайшую признательность. Однако Его Светлость категорически против исполнить последнюю волю усопшего, коя не имеет и не может иметь освященного значения, поскольку таковой опочил не причащенным и похоронен без надлежащей обрядности. Поместье – собственность Его Светлости, а соответственно, всё, что на территории сего поместья находится, и Его Светлость имеет законное право распоряжаться своим имуществом, как то Его Светлости благоугодно.

P.S. Их Светлости ценят ваши лояльность и компетентность, каковые и вознаграждают с подобающей щедростью; однако же помните, что тот, кто силен облагодетельствовать, тот силен и покарать…

Да хранит вас Господь!»

– Они все обратили в пепел, – проговорил я, пуская письмо по ветру во мглу пылающую, – дабы ни единый волос его, меж страниц запавший, ни единый штрих пера, им оставленный, дабы ничто, с чем он соприкасался, что таило частичку его души, не уцелело, всеядным пламенем пожранное… Заблудшие, презренные… несчастные… они желали искоренить – предать вековечному мраку – самую память об этом Человеке… Но огню не затмить Огонь…

Три месяца спустя у нас с Астрой родился сын. В день, когда Себастиану исполнился год, Эвангел, отныне живший с нами, внес в детскую ковчежец – ту единственную вещь, кою сберег он от пожара – и, раскрыв его пред колыбелью, стал поочередно доставать пестрые резные фигурки – игрушки Себастиана, подавая их младенцу и со слезной умильностью любуясь, как тот вертит их в хватких своих ручонках, удивленно созерцает ясными карими глазами…

К сей поре я коренным образом пересмотрел свою жизнь. Благодаря знакомству с Себастианом я бесповоротно познал, что людей не спасти, но уверовал непреложно, что спасти возможно себя и тех, кого любишь – тех, в кого веришь. Я сократил врачебную практику, посвящая освободившееся время самосовершенствованию и семье, счастливый взаимным сознанием, что делаю родных счастливыми – что, освещая свой путь, следую свету нашей Любви. Я продолжаю убежденно блюсти долг к людям, но впредь для меня всегда превыше всего есть Долг Человека.