Сергессиан

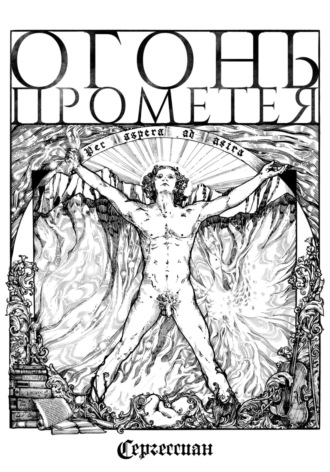

Огонь Прометея

Эвангел был сражен и подавлен, но в то же время все услышанное так его взволновало, так перетряхнуло его дух, что он почувствовал, как взамен утраченным иллюзиям, пылью развеявшимся, восприял нечто иное, нечто явственное и освежительное – нечто животворящее (хотя и не мог пока осмыслить, что же такое это было).

– Давай-ка ложиться спасть, сынок, – сквозь зевоту проговорил дедушка Касьян. – У нас обоих был долгий и непростой день; надо бы днесь отдохнуть. Ты пожалуйста занимай мою кровать в соседней комнатушке, – там как раз белье давеча перестлано, – а я лягу здесь, на тюфяке.

Эвангел порывисто воспротивился.

– Нет-нет, не верти-ка мне тут головой, – с категоричностью молвил дедушка Касьян, указательным пальцем поводя. – Мне будет очень приятно, коли ты наконец выспишься по-человечески. А мой старческий сон и без того крепок (совесть, благо, чиста). Мне только-то глаза закрыть и, виси я хоть вверх тормашками, к потолку подвешенным, что нетопырь, – усну как миленький. Сон – брат смерти, – чем ближе последняя, тем вернее первый.

Эвангел все-таки продолжал изъявлять мимикой и жестами конфузливые возражения, но в итоге дедушке Касьяну удалось его убедить; он говорил:

– Коли я хочу поступить по добру и по совести, то зачем ты меня того малодушно лишить намереваешься? Это ж все равно как рыцарю отказать в подвиге! Неблагодарно, сынок, и неблагородно! Ведь подлинная награда за добродетель в чем?.. В ее проявлении… А кто с радостью принимает благодеяние от того, кто с радостью благодеяние оказывает, тот уже тем самым за него и воздает!

Эвангел лег на кровать с такой стыдливой осторожностью, точно сие грубо сколоченное ложе было священным иль настолько хрупким, что грозило рассыпаться. Долго он еще лежал с открытыми глазами в чуткой неподвижности, покуда из смежной комнаты реял мелодичный храп дедушки Касьяна; и все думал о том, что, не найдя бога, нашел человека…

Проснулся Эвангел только в полдень. Все тело ныло, но то была томная, даже приятная боль – боль расслабления. Удивительно прояснилось сознание (и обоюдно – настроение). Ему чудилось, что в одну мирную ночь он отоспался за все ненастные ночи своей бивуачной и бродячей жизни. И дело было не в физическом удобстве, а в успокоении души. Эвангел вышел из «спальни» в «гостиную», и дедушка Касьян, благодушно его поприветствовав, подал на стол парное молоко со свежеиспеченным, пышущим ароматом пробуждения хлебом. Сердце высокой струной зазвенело в груди Эвангела – теплые слезы взметнулись к глазам, нежно увлажнив их. А дедушка Касьян посмотрел на него с ласковой, всепонимающей улыбкой; и заговорил сосредоточенно-неспешно:

– Знаешь, сынок, я ведь стар уже. Восьмой десяток мне пошел. Сестры подтрунивают надо мною: «Что вы, дедушка Касьян, такое говорите, будто вы стары? Поглядите, какая юношеская у вас походка, какая статная осанка, да какова свежесть лица! Лучше скажите-ка, на милость божью, в чем секрет ваш? Как бы это и нам в почтенные ваши годы так чу́дно сохраниться?» И посмеиваются, точно б голу́бки, в стайке воркующие; они тем хотят показать, что, мол, шутят (и мне и друг дружке, да и себе самим, конечно), а все-таки ж в каждой шутке, что говорится, есть доля правды: пусть и монахини, а как-никак женщины, – ведь и им хочется нравиться. Я ж в свой черед отвечаю: «Да, пожалуй, что и впрямь, – чего ж лукавить, – получше большинства своих ровесников я сохранился, – только вот секрета тут никакого особого нет. Просто почти всю жизнь свою прожил я в размеренном труде и благомыслии, не дозволяя ни суете, ни маете, ни скуке, ни докуке, ни чаяньям, ни отчаянью, подтачивать свое естество аки червям»… Да только ж, сынок, все-таки изрядно чувствую уже старческую слабину, а посему, что надобно делать в срок – делаю спеша, а где надобно поднапрячься – перенапрягаюсь. В общем, давненько помышляю я о помощнике. Помышлять-то помышляю, можно сказать, намечтываю, но это все до сего дня было так… вскользь, не всерьез. Ведь тут вот какое дело: я с людьми очень туго схожусь. Только ж ты, сынок, не подумай, будто это оттого, что я, дескать, брюзга какой заклятый, – нет-нет, всё, поверь, как раз-таки наоборот, – от искреннего дружелюбия это, всюду попираемого, от человеколюбия, бесперечь уязвляемого… Потому-то и занимаю свою непритязательную уединенную должность монастырского садовника вот уж добрую четверть века. Поверишь ли? Как время-то летит!.. Неисповедимо… Двадцать пять годин! Это сколько ж дней, получается?.. Хотя какая разница? Важно другое. Важно то, что за всю сию долгую, а, впрочем, весьма краткую пору я о своем скромном трудовом затворничестве ни капельки-то не пожалел. Ибо доподлинно ведомо мне, что вне сей огражденной обители свирепствует страшная, нещадная суматоха – вавилонское столпотворение, где никто никого по правде не понимает… да каждый норовит пожрать другого… Эх! – досадливо отмахнулся дедушка Касьян, будто б от стаи мошек. – Так вот… я, когда брался себе воображать возможного своего помощника, никак не мог уразуметь: каким таким ему надо быть, чтоб не свел он меня тут с ума. Знаешь, говорят: «Человек человеку волк», – ты душу пред ближним своим обнажишь, а он возьмет да и вгрызется тебе в самое нутро по лютости безрассудной, имя коей – невежество; ведь невежество и порок суть одно и то же, – по речению мудреца стародавнего, – равно как суть одно и то же вежество и добродетель. И сродно тому, как тверд, терпок и горек несозревший плод – груб, суетен и злосчастен невежественный человек… Так, в общем, я и ломал себе голову без толку, меж тем как закатные сумерки все гуще сползались предо мною. Но вот нежданно-негаданно явился ты, сынок. И я аки прозрел, воистину. Во-первых, ты нем, что на корню пресекает для тебя возможность трепать языком всякий несносный, убийственный вздор, а кроме того, по необходимости научает созерцать и слушать – как окружающий мир, так и свой внутренний; во-вторых, ты уже претерпел, насколько могу судить, великие горести, стало быть, на собственной шкуре прочувствовал, сколь дурно зло и мерзка неправда, и сколь благостно добро и прекрасна справедливость; в-третьих же, есть в тебе что-то подлинно располагающее, вот что-то прямо-таки невинное и чистое светится в зеницах твоих, – словом сказать, есть в тебе нечто такое, что как бы несознательно будит во мне отеческие к тебе чувствования, отчего, когда называю тебя сынком, ощущаю, что это не просто так от разницы в летах и по незнанию имени с языка срывается, но прямо вот из глубины моего духа звучит вещим гласом откровенности… А помимо ж всего прочего, вижу по рукам твоим крепким, что к работе ты приучен да, поди, знаешь с какой стороны за грабли-то браться… И, значит, размыслил я: тебе ведь, сынок, некуда идти, никого у тебя, как я понял нету (кто ж еще, как не безнадежно сирый и отчаявшийся пустится по свету бога искать?); а посему с легкой совестью тебе предлагаю: оставайся здесь, стань мне, одинокому старику, товарищем и подмогой. Настоятельнице я скажу, что ты, мол, племянник мой – юноша путевый и благочинный; что, так и так, деревню твою сожгли в войну, ты и разыскал меня, с божьей помощью, единственного своего здравствующего родича, да что податься тебе некуда, а мне-то как раз надобен помощник и приемник. Она согласится – мы с ней на короткой ноге (то бишь она ко мне привыкла). А не по нраву тебе тут житье придется, так, не вопрос, уйдешь в любой момент: ворота весь день открыты. А коль ты мне не по нраву придешься (коль вдруг ошибся я в тебе), то я и сам, будь здоров, тебя выдворю. Я, знаешь ли, благотворительностью заниматься попусту не намерен. Жизнь человеческая – в деятельности. Кто ж работать не хочет (хотя и может, – и таких средь них большинство), того разве что могила от нищеты спасет; все его злосчастие по его же доброй воле с ним творится, поелику лень – мать всех пороков – входит у него в натуру, и он готов битый день протирать зад на паперти, нежели несколько времени посвятить труду (тогда как деятельный человек и часу в тупой праздности усидеть не в мочи). А те «благотворители», кои таким «нуждающимся» вспомоществуют, тем самым им и вредят. Что говорится: «Дай попрошайке денег, он купит себе еще отрепьев»… Ну так что ж, сынок? Согласен ты на мое предложение?

В ответ Эвангел, зажав глаза, убежденно кивнул с грудным, надрывистым всхлипом, и из-под опущенных век его засочились слезы, «словно животворные воды из скалы в Хориве77». Он испытывал, как в жизни опять зарождается смысл. Он чувствовал, что вновь обретает дом. Дедушка Касьян взял его правую руку в свою и, умильно улыбаясь, пожал ее с отеческой теплотою…

[Вы сможете непосредственно ознакомиться с оригинальными записями Эвангела (все они хранятся в библиотечном архиве), ежели пожелаете обозреть некоторые подробности последующих одиннадцати лет его жизни при монастыре и лучше узнать личность дедушки Касьяна, каковая того несомненно заслуживает. Я же расскажу об остальном предельно кратко.]

Дедушка Касьян обучил Эвангела всему, что знал, и тот стал поистине искусным, любящим свое дело садовником, которым по праву гордился наставник. Впрочем, не перенятые навыки и обретение воодушевленного занятия превыше всего ставил Эвангел, но ту безыскусную мудрость, какой оделял его почтенный ментор, ведя с ним в часы работы и отдыха дружеские беседы, вышеизложенным сродные; и главный урок, усвоенный Эвангелом, состоял в том, что добро не исходит от бога, равно как зло не есть происки сатаны, но и то и другое – удел человека, которому надлежит сделать осмысленный выбор добродетели либо опрометчиво поддаться порочности. «Человек сам свое небо – человек сам свой ад», – часто говаривал философствующий садовник. Таким образом, Эвангел и дедушка Касьян сосуществовали в полном единодушии, не ведая размолвок и огорчений; им было хорошо и интересно вместе, они были по-своему счастливы. Но на девятом году от их встречи, дедушка Касьян мирно опочил, оставив приемнику своему в наследство то единственно ценное, чем обладал: опыт. С оной поры Эвангел, блюдя бестревожную самоизоляцию, жил одной неустанной работой, как физической, так и духовной, и, облагораживая монастырский сад, облагораживал сад своей души. Однако впредь он уже не чувствовал себя вполне довольным; лишь на краткие мгновения его охватывало настроение былой отрады, когда мерещилось ему, что, проходя меж деревьями и клумбами быстрой упругой походкой, лучистое видение дедушки Касьяна ублаготворено любуется старательным – человеческим – трудом своего «сынка».

Истинно писано Аристотелем: «Дружба самое необходимое в жизни. И никто не изберет жизнь без друга, даже в обмен на все прочие блага».

Наконец, в один день, ко времени которого Эвангел занимал садовничью должность уже свыше одиннадцати лет, его вызвала настоятельница монастыря, дабы о том уведомить, что он будет переведен в другое место. Эвангелу сего вовсе не хотелось, но он видел: не хотелось того и настоятельнице, – а посему понял, что будь даже у него способность и возможность возражать, это оказалось бы бесполезным: все решил некий авторитет, чье усмотрение нельзя оспорить. Сим авторитетом являлся духовник моих родителей, значащийся одним из попечителей монастыря. По его диктату немой и безукоризненный работник Эвангел был доставлен в горное поместье, чтобы содержать оное в должном порядке, служа мне с Лаэсием».

На этом рукопись оканчивалась.

За окном стало совсем светло; небо чудилось прозрачным океаном, в котором утопают горы и леса, и неуловимо проплывают невесомые громады пенных облаков.

Вскоре Эвангел принес мне завтрак. Когда он вошел – сплошь убеленный сединою, бледный, печальный, но прямой, спокойный, с блещущими добротой глазами – я глядел на него иным – проницающим – взглядом (так мы по-новому созерцаем произведение искусства, его идейный контекст узнавши), и чувствовал, что всем сердцем доверяю этому человеку.

– Эвангел, – обратился я к нему, – Себастиан… Себастиан не изменил своего… отношения?

Эвангел отрицательно покачал головой.

– У меня есть шанс переубедить его? – молвил я следом.

Эвангел отрицательно покачал головой.

– Ему не стало хуже? Лихорадка не усилилась?

Эвангел отрицательно покачал головой.

– Ему полегчало?

Эвангел положительно кивнул.

– Весьма вероятно, Себастиан поспешил со своими выводами, и его состояние нормализуется, – уверительно выговорил я (при сем ощущая себя ребенком, который в момент испуга не вопрошает, но молит: «Правда все будет хорошо?»)

В ответ, чуть помедлив (как не раз, собираясь с духом, медлил я сам, прежде чем сообщить пациенту или родственникам оного неутешительное заключение), Эвангел отрицательно покачал головой и, сочувственно мне руку пожавши, вышел…

Я немного поел, не ощущая ни вкуса, ни запаха, словно бы принимал трапезу во сне; засим взялся, себе места не находя, напряженно нахаживать из угла в угол в ожидании приглашения от Себастиана…

VII

Не знаю, сколько томительного времени просочилось сквозь мой неприкаянный дух до того, как с негромким стуком ко мне в комнату вошел Эвангел и тихим наклоном головы указал, чтобы я проследовал за ним. Однако направились мы не в спальню, а в библиотеку. Там, окруженный величественным бастионом томов, за своим рабочим столом сидел Себастиан, и мягкий, дымчатый свет из окна придавал его лику необычайной жизненной выразительности… но вместе с тем – некоей естественной призрачности…

– Добрый день, Деон, – с ясной улыбкой приветствовал меня Себастиан.

– Добрый день, Себастиан, – ответил я-человек. – Вам не следовало вставать, – заметил я-доктор.

– Я пришел попрощаться со своими друзьями, собеседниками, учителями и воспитателями, – простирая вширь десницу, молвил Себастиан. – Каждая из этих книг запечатлела свои оттиски на страницах моего сознания, – иначе оные оставались бы незаполненными, бессодержательными, заброшенными… иссыхая, истлевая, осыпаясь прахом… Книги спасли меня от жесточайшего бича человечества – невежества, и всех многочисленных зол, кои ему наследуют. Я был лишен возможности вести людское существование, но благодаря книгам провел жизнь человека, совершенствуя свой разум и себя познавая. Здравый духом, я не ведал ни скуки, ни тоски, ни отчаянья; и никакой день не казался мне бессмысленно тяжким, и никакая ночь не отказывала в заслуженном отдохновении… Я пришел последний раз побыть тут – в родимой мне среде. Здесь я чувствую себя наиболее уверенно и свободно. Здесь – прибежище моей души… Прошу вас, Деон, присаживайтесь…

Я занял стул напротив, – так что мы располагались лицом к лицу по разные стороны стола. Позади, над головой Себастиана, висела картина морского шторма, столь негармонирующая с тишью библиотеки и спокойствием очей, на меня взиравших, но столь перекликающаяся с тем, что у меня в душе творилось.

– Мое время на исходе, Деон, – спустя несколько мгновений безмолвного взаимосозерцания, произнес Себастиан своим неизменно тихим, но сильным, ровным, проникновенным голосом. – Я почти готов. Я говорю «почти», потому что не готовы вы… Вы желаете мне помочь. Этого требует ваша человечность. Моя человечность требует того же, поскольку, оказав помощь мне, вы окажете ее себе – исполните свой долг, а как раз в этом и состоит ныне мой долг… Я прошу у вас не той помощи, какую вы повседневно даете людям, но той, какую вы не вольны им дать. Я прошу вас выслушать меня, обследовать душу, прозреть мою иллюзию и мою истину, соразделить мою радость и мою скорбь – постичь мою веру. Я хочу, чтобы вы поняли меня, чтобы, когда меня не станет, мой образ пребывал в вашей памяти не пеплом угрызения, но искрой правоты. Я хочу, чтобы наше знакомство увенчала подлинная дружба; а между друзьями долженствует установиться кристальной откровенности, не допускающей недомолвок и тайн. Любовь есть уверенность; быть уверенным значит знать. Вы, Деон, искренни со мною; я узрел ваш дух таким, каков он есть, – в его благородной монолитности, с его глубокими щербинами. Я вас узнал и полюбил, ибо поверил в вас, – ибо истинно родимый человек не тот, кто тебе родствен, не тот, с кем ты близок, не тот, кому доверяешь, но тот, в кого истинно веришь… И мне необходимо, чтобы вы воистину поверили в меня, Деон, равно как сие необходимо вам… Но сейчас это еще невозможно: я не вполне открылся пред вами, не поведал о кардинальной вехе своего становления – о своей единственной вине, коя сразила меня намертво и воскресила тем, кем я стал…

Однако для начала мне следует основательнее познакомить вас со своим наставником Лаэсием. Позвольте рассказать об этом замечательном человеке, воздав дань отцу, которому обязан лучшим, что есть во мне, и в оправдание чьей веры я посвятил всю свою жизнь.

Лаэсий, – до того, как по рекомендации доктора Альтиата быть избранным мне в воспитатели, – служил приходским священником в маленьком захудалом селении. Но, разумеется, его личные убеждения отнюдь не являлись зеркальными тем, кои он по долгу сана обязан был исповедовать. Лаэсий питал глубочайшее уважение к великим мыслителям, считая их труды несопоставимо состоятельнее как в этических, так и в метафизических вопросах, нежели «Священное Писание»; притом именно в силу того, что философские и научные сочинения не притязают, как правило, на печать божественного откровения, соответственно, не смеют полагаться на собственную непогрешимость, занимаясь поиском и исследованием истины, а не ее непререкаемой догматизацией, – иными словами, мотивируют продвигаться вперед по бескрайнему Олимпу постижения, а не смиренномудро склонить колена у подножия, провозгласив сакральную неисповедимость заоблачных высот. «Vitam impendere vero» («Посвятить жизнь истине»), – таков был духовный девиз моего наставника. Тем не менее Лаэсий исправно отправлял свое пастырское служение, и никто из прихожан не подумал бы упрекнуть его в нерадивости или же отступничестве. Напротив, ввиду его ласкового, но строгого нрава, ввиду добродетельного ума, который и до высшего способен дотянуться и до малого снизойти, ввиду чуткого сердца, бессменно готового помочь и непричастного корысти, паства почитала Лаэсия «человеком от бога» и, обращаясь к нему: «Святой отец», – верно чувствовала, что с уст слетело выражение сердечной правды, а не холостая дробь формальности.

Когда я однажды спросил Лаэсия не было ли ему совестно носить сан, при этом не веруя, он отвечал мне:

– Нет, Себастиан. Я, как тебе известно, никогда не отрицал Идею Бога. Природа мудра, чтобы можно было почесть ее за слепую стихию: «In mundo non datur casus» («в мире нет беспричинной случайности»).

Все во Вселенной подчинено некоему Всевышнему Порядку – Космическому Логосу, с математической стройностью блюдущему баланс средь хаотичности созидающих и разрушающих сил Универсума, утверждающему единство контрарностей и структурирующему устойчивые пределы в перманентно преображающейся беспредельности. «Omne ens est Unum» («Все сущее – Едино»). Я верую в это. Само ведь древнегреческое слово κόσμος («космос») первым своим значением имеет именно «порядок». Итак, сей Вселенский Порядок – Начало Начал – генерирующий иррациональную протоматерию, распространяющий и синтезирующий оную, сей, применяя термин Аристотеля, Перводвигатель78, механизирующий всеобщую событийность, несомненно разумен, но разум Его, как представляется, правильнее (хотя и очень условно) соотнести с живым организмом в целом – микрокосмом, в коем все функционирует по естественной закономерности (согласно собственной природе), – нежели с тем, что понимаем мы под разумением, сознанием или волей (сама предрасположенность коих приобщаться истине коррелирована эвентуальностью впадать в заблуждение); то есть я полагаю разум в архи-степени чистый, первозданный и самодовлеющий – Intellectus Archetypus («Интеллект-Архетип») (собственно именуемый разумом лишь по некоторой аналогии, подобно тому как, – заимствуя пример Спинозы, – нет никакого фактического сходства между созвездием Пса и лающим животным) – Разум трансцендентальных идей – Безусловное условий – Необходимость случайностей – Канон эволюций. Ввиду означенного, Космический Принцип, о котором я толкую (что зовется Дхармой79 у индуистов), бесспорно, есть и Мировая Справедливость, и Верховный Закон, коему подвластно абсолютно все, а прежде всего – Он сам, – ибо коли Сила сия, – лучше использовать термин – Энергия (ведь любое космическое явление суть энергия), – разумна, значит, Она рациональна, а коль рациональна, значит, чужда произвола, каковой бы оказался насилием над собою, что, возвращаясь вспять, неразумно, – следовательно, противоречит Ее рациональной природе. «Природа ничего не совершает вопреки природе». И однако же сей Vοῦς80 (как бы обозначил Его Анаксагор), по всей видимости, бессознателен и безличен (Tὸ ἕν81 в системе Плотина) – не мыслит ни себя самое, ни тем паче творения свои; у Него нет никакого Замысла, ни Промысла; Ему не ведомо слово; Он есть первичный созидательный импульс, имя коему – Случай, вездесущая потенция, имя коей – Возможность. А время и пространство, неразрывной каузальной связью совокупленные, – двуединая форма Его бытия – Его, Духа вещественности, неисчерпаемое поле деятельности – Его экспансия и Его основание. «Из ничего не творится ничто по божественной воле». Далее, Бог – Эквилибриум Вечности – не подвержен никаким аффектам: не испытывает ни любви, ни ненависти (соответственно, и тех склонностей, к коим влекут сии состояния), а просто (в теолого-философическом смысле данной лексемы) предоставляет всему быть (как говорят даосы: «Дао82 ничего не делает, и ничего не остается не сделанным»). Ergo, сей Парадокс парадоксов – индифферентная Синергия «Любви» и «Вражды» (по терминологии Эмпедокла) – внезависим от таких этических понятий, как добро и зло (замечательно сказано у Аристотеля: «Божество выше всякой добродетели, и не добродетелью определяется его достоинство, потому что в таком случае добродетель будет выше божества»). Божественная мудрость суть безусловная актуальность – человеческая мудрость суть модальное становление (здесь я разумею, что человек способен совершенствоваться исходя из различных условий и до вероятной степени; Божество же, Qui est («Кто есмь»), чьи сущность и существование тождественны, а, стало быть, обладающее всей полнотой бытия, мудро безотносительно и не может сделаться ни умудренее, ни глупее («к сему нечего прибавить и нечего убавить»), равно как элементарные организмы не могут произвольно отклониться от природно-присущего им функционирования ни на йоту). Также, если человек попеременно предается деятельности и покою, то Космос (Брахман83 ведических учений) есть идеальная деятельность: непрестанная, беспрепятственная, неистощимая, – а значит, в самой себе сохраняющая невозмутимый покой (сколь бесконечно к бесконечности не приплюсовывай – она не увеличится, сколь бесконечно от бесконечности не отнимай – она не уменьшится). И в то время как все сущее движется от начала к концу, сей безначальный Путь, сия нескончаемая Эманация84, сия нерушимая Воля суть присное Есмь, Единое в неограниченном многообразии, Непрерывное в генезисе и распаде. Цитируя Аврелия Августина: «Стойки у Тебя основания всего нестойкого, неизменны начала всего изменяющегося, вечен порядок беспорядочного и преходящего». И вернее всего было бы уподобить эту Предвечную Квинтэссенцию85, эту Бесконечную Субстанцию86 бесконечных атрибутов и модусов, эту Безмерную Меру, эту Причину Причин, приходящуюся, ежели допустимо так сказать, одновременно и прародительницей и порождением Хроноса87 (ибо время определяется движением, а движение – временем), присутствующую везде и всюду, а соответственно – нигде конкретно, и выражающую в настоящем мгновении безраздельность вечности, – итак, всего вернее было бы уподобить это Сверхничто, из коего и в коем всё («plus quam essentia» («более чем сущее»)), музыке, что творит самобытную реальность почти обособлено от реальности (на грани ее) и, высвечивая сущее, пребывает неведомой – трансцендентному88 ладу, в гармонии с которым из консонансов и диссонансов феноменов имманентно строится мотив бытия – Витальному вдохновению…

Впрочем, не станем днесь чрезмерно вдаваться в сию запредельную метафизику, в сию необъятную телеологию89, потому что вовсе не исключено, что я реку полнейший вздор, ибо не знаю того, о чем говорю, а только верую в это («Credo ut intelligam» («Верую, дабы уразуметь»)); пускай вера моя и основана на многолетнем умозрении («theologia rationalis» («теология разума»)). Ведь вообще любое утверждение касательно божьего бытия суть довод от противного: бог необходимо существует, поскольку существует мироздание, кем-то необходимо сотворенное, – так не могут ex abrupto («вдруг») возникнуть часы без творческого акта мастера-часовщика (каковой тезис, очевидно, представляет собою petitio principii90, затем что предполагаемый Творец выводится из факта творения, eo ipso («тем самым») оказываясь фактом предполагаемым, id est («то есть») недоказанным доказательством, или доказательством, которое ничего не доказывает). Как резонно замечает Иммануил Кант: «Я никогда не могу завершить нисхождение к условиям существующего, не допуская необходимой сущности, но я никогда не могут с необходимой сущности начать». Стало быть, наиболее надежный метод, приложимый к исследованию Идеи Бога – это апофатический метод91 (как поучает нас «Просвещенное Незнание»: «Отрицания в теологии истинны, а утверждения недостаточны»); и цитируя Эриугену: «Бог не знает о Самом Себе, что Он есть, ибо Он не есть нечто; в известном смысле Он непостижим ни для Самого Себя, ни для чьего бы то ни было разума». «Все, что мы о Нем думаем, Он не больше есть, чем не есть, и все, что мы о Нем не думаем, Он не больше не есть, чем есть: Он есть так же это вот, как и всё, и Он так же всё, как и ничто; и Он больше всего есть именно эта вещь так, что вместе и меньше всего она», – заявляет Николас из Кузы. Или как весьма лаконично подытожено у Ибн Сины: «Перовое не имеет ни подобия, ни противоположности, ни рода, ни вида, ни границы. Посему нельзя указать на него, кроме как посредством чисто рациональной мистики»…

Так что же? Коль позволительно дать имя сему всеобъемлющему и всепроникающему Ноумену, что суть Максимум адекватный минимуму, Абсолют адекватный частности, Вечное адекватное преходящему, Непреложность адекватная вероятности, Тождество адекватное инаковости, Единство адекватное множественности, – Душе Мира (тропологически выражаясь) – Параматме92, – испокон веков законно правящему беспрестанным метаморфозным циклом зарождения и гибели сущего, субстратом и фактором коего Он, Creator Spiritus («Творческий Дух»), является («Я – Творение и Разложение… Нетленное Семя… Я – Бессмертие и Я же – Смерть, Сущее и Не-сущее…», – как чу́дно поется в «Бхагавадгите»), то отчего же не назвать Его – Демиургом? Божеством?..

«Все окружающее нас целокупно, оно и есть Бог…»

– Тем не менее вы ведь никогда не верили в библейского бога? – выслушав наставника, возразил я. – В Отца Небесного, с интенции которого создалась Вселенная и по чьему образу, якобы, были сотворены люди?

– Как ты знаешь, я рос сиротой, Себастиан, – методично отвечал Лаэсий. – Много тяжкого и дурного выпало мне претерпеть, когда по смерти моей бабушки – добронравной христианки – восьми лет от роду я очутился в приюте: удручающие условия содержания, никудышная система воспитания (вернее, отсутствие таковой), некомпетентность и халатность служащих, часто переходящие в жестокость; а как следствие всего вышеозначенного – невежественность и бесстыдство сирот или же отупелая зашуганность слабейших из них (скорее походивших на блеклые приведения, нежели на детей из плоти и крови). Двенадцати лет меня отдали в подмастерье к кожевнику; в доме этого человека мне приходилось еще хуже, поскольку, ежели в приюте я не ведал любви, то там изведал ненависть; вся семья была настроена в отношении меня нарочито враждебно: сам мастер, его жена и даже их дети (девочка годом меня младше и мальчик – тремя), – хотя, пожалуй, стоит сказать – не даже, но особенно дети (однако ж не оттого, что были они злы, а оттого, что не доставало им собственного разумения, и, нанося обиду мне, они стремились снискать поощрение немилосердной своей матери, видя в том добро себе); словом, все домочадцы дышали ко мне неприязнью и обостренно-хищническим чутьем улавливали малейший предлог, дабы извергнуть на меня ярость брани, а порой и побоев, пусть я беспременно выказывал кротость и почтительность сим людям, искренне желая заслужить их симпатию. Но таков уж нрав людской: они хорошо забывают то, что дается им, и хорошо помнят то, что дается ими. Мой изнурительный труд семейство кожевника ставило в ничто, а мое скудное иждивение расценивало неоплатным со своей стороны благодеянием… Я чувствовал себя беспомощной мышкой в рабстве у кошек… Работа была нелегкой и, позволь метко выразиться, тошной; мне казалось, никогда не свыкнусь со зловонным душным чадом, стоящим в кожевне; однако же спустя несколько недель сей запах пропитал меня насквозь и, как ни странно, стал для меня вполне естественным, – воистину, человек ко всему привыкает (о сем, как помнишь, имеется басня в эзоповом сборнике93)… Однажды зимой я заработался, что говорится, до седьмого пота; и вот в мастерскую входит хозяйка да мигом посылает меня сбегать к мяснику; я немедля повинуюсь, накидываю свое тонюсенькое пальтишко и разгоряченным выскакиваю на мороз; меня тотчас обдает шквалом ветра, который, как я ощутил это, вгрызается в самые недра моей груди и знобящим хладом в легких гнездится. Так четырнадцати лет я заболел пневмонией. Кожевник, без дальних рассуждений, сдал меня, недееспособного, обратно в приют. Следующие пять месяцев, находясь по временам на грани смерти, я пролежал в лазарете. В периоды, когда мне легчало, с недетской серьезностью брался я за богословские трактаты, какие забыто стояли, покрытые оболочкой пыли и источенные червями, в тамошнем книжном шкафу. У меня было достаточно времени обдумать прочитанное (хотя, конечно, понял я не то чтобы многое, но зато немалое домыслил) и сопоставить оное с собственным мироощущением. На всем протяжении своего детства я замечал, как людское общество беспролазно утопает во грехе, и брызги от сей порочной клоаки летят прямо в меня – прямо в душу, сколь бы ни тщился я от них заслониться. Я издавна испытывал это, но в должной мере постиг именно за чтением в приютском лазарете. И тогда, будучи простодушным и восприимчивым сиротой, я узрел единое пристанище – религию; единый способ очиститься – принять обет святости; единое спасение – стать благословенным адептом божьим. «Sola fide!» («Только верою!»)