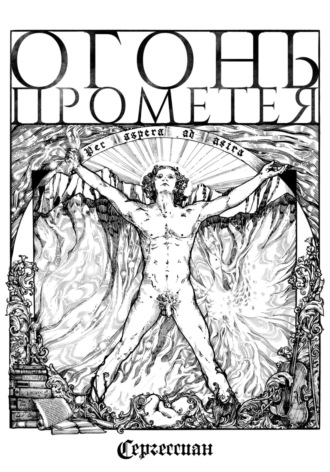

Сергессиан

Огонь Прометея

Поступая в духовную семинарию, я был юн, нищ, хвор здоровьем. Мне, собственно, не представлялось лучшего выбора, но при сем я полагал избранную стезю вернейшей, ибо верил, что она возводит от тьмы ко свету, от хаоса к вечности. Мои познания в оны дни были бедны и, закономерно, наивны. Пусть и с некоторой долей даже не осмысленного, а чувственного сомнения (ибо как таковому не зародиться при несовершенстве мира, целенаправленно сотворенного Совершенным Демиургом) я охотно принимал на веру церковные догматы и провозглашенного ими бога, точнее двух богов – Отца и Сына – а равно Святого Духа, с которым Оба образуют Триединство, так что, nihilominus («однако же»), в конечной консеквенции истинным богом из всей Святой Троицы почитается один только Сын; итак, я некритически признавал таковую путанную аксиому (которой надлежало быть сакрально-неприкосновенным устоем моей веры) просто потому, что не мог хорошенько во всем этом разобраться, да и посейчас не могу, да и никто, судя по всему, не может (сам Фома Аквинский – Doctor Angelicus («Ангелический Доктор») – констатировал здесь неприложимость естественного разума), – отчего за минувшие века по этому и подобным поводам (что поделом зовутся спорами о словах) едва ли не на пустом месте, точно б на сухой соломе, вспыхивало столько раздоров и столько крови пролилось. Вот большинство-то в силу нерадивого благоразумия и руководствуются правилом Аристиппа, утверждавшего, что не стоит распутывать хитросплетение, коли, даже будучи запутанным, оно изрядно смущает… Таким образом, богословская ученость (с приставкой анти) все более удостоверяла меня в незнании изучаемого, сверх того – в невозможности познать («Ignoramus et ignorabimus!» («Не знаем и не узнаем!»)). Ибо для теологов тезис: «Бог есть истина», – правоверен, но тезис: «Истина есть бог», – кощунственен.

Я верил (заметь, именно верил, а не мнил), что, получив сан, обрету силу нести освященной рукою милость и утешение в юдоль скорби. Но очень скоро разочаровался в своих благих амбициях. Никому в семинарии, – ни из учеников (сплошь бедняков и сирот, каковые по преимуществу стекались туда единственно того ради, чтоб сыто почивать на «лоне Христовом»), ни тем более наставникам, кои учили нас формальностям богослужения и понукали бездумно зубрить заветы (не духа, но буквы, – потому что дух животворит, а буква убивает), – никому не было праведной заботы до несчастных, пригнетенных душ людских. Да и кто бы из этих в массе своей примитивных, неотесанных, невоздержных клириков – сих невеж из разряда «кого попало» – мог врачевать чьи-то души, когда их собственные до основания поражены удручающими недугами («Обещают свободу, будучи сами рабами тления»)? По ходу жизни я бесперечь убеждался в этом. Священники без умолку разглагольствуют о смирении и презрении к суете мирской («Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?»), а сами рвутся, готовые безжалостно давить друг друга, за высокими санами и доходными приходами, без зазрений наживаются и прославляются посредством симоний94, да на какие только ухищрения и козни не идут, дабы пробиться в духовники к знатной особе иль сподобиться места за обеденным столом епископа («Поклоняются и служат твари вместо Творца»), на корню пренебрегая «неоскудевающими сокровищами небесными, куда вор не приближается, и где моль не съедает»; превозносят воздержанность, воспевают умерщвление плоти («Не хлебом единым жив человек»), а сами же – в ущерб бессмертным душам своим – обжираются до изнеможения и напиваются «вином распутства» так, что на ногах не держатся («Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков»), – плоть и кровь Агнца куда милее их сердцам, чем Дух Святой («Ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»); проповедуют долготерпение, братолюбие, милосердие, святость человеческой жизни («Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»), а сами воздают злом за зло и ругательством за ругательство («Устами благословляют, а в сердце своем клянут»); изуверски пытают в подземельях и сжигают на кострах тех, кто ни в чем не повинен, помимо того, что даже ни не веруют (ведь такие по сути не опасны), но веруют не так, как предписано веровать («Если бы даже Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема»); организуют кровопролитные «священные войны», дабы утвердить и преумножить светскую власть клира, каковая и является основным умыслом власти духовной («Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?»). И почти никого не заботит апокалиптическое обетование, данное Господом их: «Я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». «Ибо, – возвещает «Второе послание к римлянам», – не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут»… Словом: «Нет героя в глазах лакея, нет божества для служителя храма».

Во имя веры было учинено много зла, Себастиан; во все времена под ее сияющей ризой скрадывали черные язвы души своей: скудоумие, слабоволие, жестокость, честолюбие, корысть, развращенность, безумство… Но сие не должно отвращать от веры qua talis («как таковой»), – ведь и мудрость не непогрешима, ведь и мудрости свойственны заблуждения, поскольку и мудрость, не будучи посильной все доказать, вынуждена немалое постулировать, а соответственно, полагаться на веру, без коей мудрость в принципе нежизнеспособна (посему же справедливо будет заключить, что философия суть не что иное, как синтез интеллекта и веры, ибо любить мудрость значит верить в нее); между тем никто, сколь бы беспутен он ни был, никогда всерьез не воспримет, что мудрость – не благо, – против сего воззрения восстает самая человечность, каковая причастна всякому разумеющему индивидууму, пусть, увы, далеко не у всякого подобающе развита… Вера негативна рассудку, но не в том смысле, что они отрицают друг друга (как день и ночь), а напротив, в том, что они взаимоутверждаются (как свет и тень), ибо субстрат у них общий – сознание; так, скажем, воде конститутивны плотность и текучесть, а воздуху – прозрачность и осязаемость, что, собственно, и определяет субстанциональную форму сих материй. Вера есть то, что придает живость идеям, заряжает энергией, одухотворяет их, а посему она способна как воплощать в реальность химеры, так и воодушевлять на фантастические открытия. Необходимо верить в то, что знаешь, и знать то, во что веришь; в противном случае ни подлинное знание, ни истинная вера не возможны… Люди же, как правило, доверяют своим мнениям на том безосновательном основании, что не имеют повода в них усомниться, поскольку, раз приняв оные, – можно сказать наобум (множество в пору ментальной незрелости), – никогда должным образом их не исследовали, почитая чем-то само собой разумеющимся (как бы всосанным с материнским молоком). «На деле же это значит, – подмечает Джон Локк, – что они составили верное суждение лишь потому, что никогда не составляли никакого суждения». И, поставленные перед «фактом», не оглядываются в поисках истины, – как если бы математики пользовались аксиомами, не удосуживаясь их верифицировать. Словом, рассуждают так же, как переваривают пищу, – пассивно, не задумываясь… Вообще говоря, люди принимают те или иные положения на веру чаще всего по двум предусловиям: либо вовсе не имея личного мнения по данному вопросу, либо опасаясь (скорее подсознательно, нежели сознательно) как бы обстоятельное рассмотрение не оказалось неблагоприятным для уже устоявшегося у них мнения, какового им выгодно держаться (ибо заблуждения, как это частенько бывает, слишком дорого обошлись тому, кто их приобрел, чтобы легко с ними расстаться, признавши собственную некомпетентность), или, наконец (что относится сюда же), люди свято цепляются за свои мнения попросту в силу привычки – сей инстинктивной боязни перемен… Нечего, стало быть, удивляться, что в людских головах прочно засело противопоставление веры и рассудка, дух расщепляющее, тогда как, согласно человеческой природе, одному надлежит подкреплять другое, – но если вдруг они впадут в разлад, высшей инстанцией и верховным судьей обязан быть рассудок, а не вера, хотя нередко ввериться последней и легче, и приятнее, и, может показаться, благонадежнее. Ergo, так же как человеку не подобает, по настоянию Пифагора, ходить проторенными тропами, – то есть бездумно следовать мнениям большинства, – так же не подобает беспечно держаться веры большинства. Но вовсе отрекаться от веры, гасить в сердце своем сей животворный огонь – нечеловечно, смертоносно. «Нет, не нужно руководиться увещеваниями «человеку разуметь человеческое» и «смертному – смертное»; наоборот, насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе…» – заповедовал Аристотель… Вера – великая сила наравне с разумением, заложенная в нашу натуру Богом Природы. Разум и Вера – две оси, движущие процесс самосознания, – характеризуют самое естество человека, выкристаллизовывают его душу – его личность; человек без веры – неполноценный человек, равно как человек без разумения. Ибо без веры, – а превыше всего веры в свой Гений, – человек ничтожен (в нем не может быть ни глубокой рассудительности, ни высокой нравственности, ни воли, ни любви, – он не может быть мудр – он не может быть благ). Но коли вера не сообразуется с разумением и, следственно, затмевает его, – тому аналогично, как луна затмевает солнце, – человек не только ничтожен, но и опасен – как для себя самое, так и для окружающих, – точно слепец с зажженным факелом в деснице. Такая вера – безрассудная и стихийная – неизбежно обрастает суевериями – чудовищнейшими из исчадий невежества («сна разума»), уподобляясь многоликой ядоносной гидре95. Кроме того, таковая вера (имя ей – недомыслие), поскольку тяготеет к предубежденному мнению, а не беспристрастному знанию, – шатка и непостоянна, как всякая мнимость; люди, всецело на нее уповающие, сходны охваченным лихорадкой, коя то унимается, то пробирает с новой силой, – и в своем бреду неуемном не ведают, что творят.

«Живет и питает себя зло потаенно, меж тем как врачующих рук не желает пастырь к язвам сам приложить да сидит, на богов уповая!»

Только мечу просвещения под силу отсекать главы гидры заблуждений, и только огню разума дано прижигать их, дабы оные вновь не вырастали. Лишь осмысленные убеждения – поводья души, лишь мудрые принципы – нравственные императивы, служащие надежными стременами добродетели, способны должным образом контролировать веру и направлять ее во благо, не позволяя срывать удила рассудка да шало волочь его за собой, сродни одичалому мустангу, сбросившему укротителя. И единственно подобающая молитва, обращенная к Вышней Справедливости, в каковую искони верует человек, созерцая незыблемый Вселенский Порядок, отнюдь, к прискорбию нашему, не усвоенный земнородными, – это та краткая молитва, которая в трудную минуту была на устах у много на своем веку превозмогшего флорентийского мастера Бенвенуто Челлини: «Господи, помоги моей правоте, потому что она со мною, и потому что я сам себе помогаю», – рек он, утверждаясь духом, исполненным веры в себя, да не помрачаясь умом, вынашивающим спасительные суждения. Согласно сему, справедливо сказано у Ксенофонта: «Не засеявший поле, не имеет право молить богов о богатом урожае». О том же свидетельствует и Эпихарм в следующем стихе: «Боги продают все блага людям только за труды». «Афине молись, да сам шевелись», – напутствует древнеэллинская пословица. Но, – ничего удивительного, – зачастую молитва есть только-то инертная увертка, долженствующая снять с совести ответственность за содеянные или намеченные прегрешения, либо попросту духовную бездеятельность (ибо не тянуться к добродетели – значит быть утягиваемым пороками), а таковая молитва ни в коем разе не укрепляет волю, но вкореняет разлагающую пагубу малодушия.

Уместно будет припомнить, как встарь в период мора некоторые люди писали на дверях своих домов оберегающие молитвы или божественные прорицания о спасении, рассылаемые оракулами, и, прежде всего (а порой всецело) надеясь на высшие силы пустых слов, скорее иных, применявших некоторые практические средства защиты, подвергались риску. Но и те, кто предавались роковому отчаянью, впадая в летаргию уныния и страхов, также безнадежно погибали…

Слепая вера и глухое неверие суть две крайности – два ярма, лишающих свободомыслия, – и только разум, посреди царящий, способен уберечь от того, чтобы наивно впрячься в одно из них.

А дабы нагляднее изобразить вышеизреченное и заодно предварить нижеследующее, я поведаю тебе короткую историю.

В эпоху крестовых походов два христианских миссионера, посланных церковью обращать мусульман в «истинную веру», попали в плен к туркам. Оба сказанных монаха были очень несхожи меж собою: первый из них – пылкий, кичливый, непримиримый ревнитель ортодоксии и апробированных ею догм, заклятый враг ересей и лжеименных верований – истый паладин церкви, облаченный «в броню веры и любви и в шлем надежды спасения», так сказать; второй – уравновешенный и терпимый, вовсе отрешенный от мистико-религиозных влияний, равнодушный как к райским блаженствам, так и к мукам ада, но свято пекущийся о благомыслии и чистоте духа, исходя единственно из личностной морали умудренного самопознания, – словом, человек «неверующий», который избрал уединение кельи, дабы мирно просвещать разум науками, возвышать философией и облагораживать литературой. И вот, турецкий полководец, полонивший сих миссионеров, как скоро предстали они пред его очи, обратился к ним с такой речью: «Я милостиво предоставляю вам выбор того, что вас ожидает. Слушайте! Либо вы примите Ислам и будете проданы в рабство, либо, оставшись неверными, готовьтесь к незамедлительной казни. Выбирайте!» Первый миссионер, каковой являлся ярым поборником своей религии и обрекал на вечное проклятие всякого, кто к ней не принадлежал или же недостаточно ретиво ее почитал, сей монах, без лишних колебаний, согласился на отречение и рабство. Второй миссионер, признававший исповедуемые христианством идеи человеколюбия и верховенства духа над плотью, но ни во что не ставивший нелепые преданья, кои оно догматизирует, и кабальные доктрины, кои оно навязывает, сей человек, не задумываясь, отверг отречение и рабство, – его тотчас обезглавили. Почему же он так поступил, раз уж верование ему, полагавшемуся на собственный рассудок, в сущности было безразлично? Как раз поэтому. Не смену вероисповедания он отринул, но стигму гнета и унижения, что для его благородной персоны была стократ хуже смерти, кою он и вовсе не расценивал за зло, – ибо чем бы она не оказалась и от чего бы не наступила (ежели только не по вине безудержной порочности или ж непозволительной глупости), гибель естественна, – соответственно, в ней нет ни грана дурного или постыдного; а коль она служит средством сохранения этического статуса, то такую кончину должно наречь мужественной и благой… Что до первого монаха, то хотя и уповал он на непреходящее бытие во всеблаженствии небесном, все ж, как только блеснуло пред глазами сабельное острие, сразу во страхе позабыл и предал возлюбленного бога своего, ибо не Бога он любил и чтил с искренней верой, а только-то лукаво ублажал и обольщал своеверие (то есть завуалированное неверие в себя), малодушно страшась жизни, от леденящих поветрий которой кутался в почтенно-тучную рясу, и смерти, чей образ гнал прочь тешащими иллюзиями, крепким вином разбавленными; так что же неимоверного для сего монаха в позоре и рабстве, когда и дотоле он вел презренное существование невольника внутренних демонов – недомыслия, искушений, маний, гордыни, самообманов?..

Ты спрашиваешь: не стеснительно ли мне было носить сутану и проповедовать? Нет. Ибо, непритворно занимаясь этим, я меж тем не поступался собственными убеждениями… В библии – сем многослойном агрегате многовековых помышлений – уйма архаичных, сомнительных, противонаучных, откровенно абсурдных и вопиюще аморальных моментов, да не счесть антилогий вдобавок, – что в целокупности для мыслящего в отрыве от религиозной парадигмы человека является очевидным доказательством несостоятельности той богодухновенности, на кою притязает данная книга. Этот обширный свод текстов есть, бесспорно, великий памятник литературы, который заслуживает пристального изучения (непременно, однако ж, в ретроспективе своего историко-идейного контекста) и в котором немало разумного можно почерпнуть (коль черпать разумно), но никак не «Завет Божественного Откровения», за каковой его принято почитать… А разве же те, кому долженствует преподносить сие учение, самолично с ним соприкасаются? имеют ли какое-нибудь о нем собственное мнение, я уж не говорю – знание? Конечно, нет. Так называемые «священные писания» основательно ведомы по большому счету лишь тем, кому подлежит это ex professo («по роду деятельности») (да и то отнюдь не каждому), id est («то есть») клирикам и богословам (и оные, будь уверен, извечно себе посмеиваются пресловутым «смехом авгуров»96); для простонародья же этот увесистый скучно написанный фолиант, преизобилующий непостижимым пафосом и невразумительными вразумлениями, начиненный сбивающими с толку противоречиями, нескончаемыми повторениями, утомительной дотошностью перечислений, полчищами ничего не говорящих топонимов и чудны́х имен, да изливающий каскады мистических провозвестий – суть «книга за семью печатями» («здание, окутанное тайной, с низким входом»); люди попросту страшатся сей «книги чудес», полной рутины, сей «книги закона», полной произвола, сей «книги любви», полной вражды, сей «книги света», полной тьмы, смущенно напуская вид, будто воистину пред ней благоговеют. Так вот выходит, что библию, – о которой многие наслышаны обрывочно («краем уха»), но мало кто сведущ вполне, – допустимо трактовать, как тебе заблагорассудится, ежели только напролом не подвергать опровержению стержневые церковные положения, – в чем лично для меня никогда не состояло проблемы, ибо я вовсе не думал говорить с недалекими прихожанами, которые, по присловью, «зрят не дальше дыма своей трубы», напрямую, но давал им то, чего они от меня в общем-то и ожидали: вещал в известной мере иносказательно, поэтично, сентенциозно, словом, преподносил проповеди под видом притч, сказок, – понеже именно сказки следует рассказывать тем, кто разумением своим остались детьми, тем, кому, выражаясь библейски, «нужно молоко, а не твердая пища»: «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат…»

Лаэсий издал неутешный вздох:

– «И вот, ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они внимают словам твоим, но не исполняют их».

Развить невежественные умы, сплошь запруженные бог весть какой чепухой да погрязшие в непролазных бытовых хлопотах, нечего и надеяться («слово, посеянное в терние»), но смягчить грубые сердца – это куда возможнее; ибо совесть изначально обретается в людях, в то время как мудрость еще надобно в них возжечь («Одно дело – указать заблуждение, и совсем другое – внушить истину»). Посредственному человеку не быть добродетельным, но добрым быть он может. Почему так? Потому что добродетель, чье верховье – разум, суть знание и причастна лишь мудрому; доброта же, чей источник в чувствах, суть мнение и присуща всякому (если кратко: последняя – аффективна, первая – рефлексивна). Доброта, hoc modo («таким образом»), – точка опоры добродетели, каковая, в свою очередь, есть высшая ступень моральной сознательности – пьедестал человечности… Малый человек, и будучи благовоспитанным (то бишь обиходно сближающим полезное с правильным), никогда не помыслит о дурном поведении, что оно недостойно: в лучшем случае решит, что это плохо, в худшем – грешно. Человек же благородный – высокодуховный и свободомыслящий – никогда не станет рассматривать дурное поведение как нечто неприличное или нечестивое, но исключительно как безнравственное и низменное – безумное; ему претят ненависть и отвращение, ибо для него свойственна доблестная скорбь презрения и сожаления, – в ином человеке добродетельный созерцает не то, что оный собой представляет, а то, кем он мог бы стать, представляй он, кто он есть – какова эстетически натура его – творческий логос – в чем его личный долг. Обывательская мораль заповедует: поступай с другими так, как желаешь, чтобы поступали с тобой (что, увы, на практике значит: не поступай с другими так, как не желаешь, чтобы поступали с тобой, – проповедь трусости и пассивности); мораль мудрого: поступай с иными достойно себя (будь благ), проявляй к ним милосердно терпение и снисходительность, затем что они не сумеют поступать тебе равновелико.

«Ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».

Руководствуясь таковыми соображениями, – что доброта и добродетель не одно и то же, как не одно и то же совесть и справедливость (поскольку справедливость суть осмысленная совесть, сиречь – союз априорной совести и эмпирического познания), – я поучал вверенную мне паству, что Бог всеблаг и всемилостив, ибо не ведает зла – не способен его причинить и не может потерпеть; и что в каждом из нас заложено семя Его жизнетворящей Любви, каковое мы обязаны, дабы быть верными своему Творцу-Даятелю, взращивать и лелеять с куда вящим тщанием, чем то, с каким печемся о хлебе насущном. Что же до тезиса о всемогуществе и всеведенье Всеблагого Бога («у Которого сочтены все волосы наши»), каковой тезис, propter hoc («ввиду») своей наглядной непримиримости с несовершенством бытия, для теологов, как в горле кость, имя коей theodicea («богооправдание»), то здесь, опять же, ничуть не претя себе, я вносил обоснование свободы воли: ибо, возвещал я, Господь тем всемогущ, что сотворил мир и населил его жизнью, даровав свободную волю всему одушевленному, поелику Небесному Царю не престало под стать царям земным учреждать мирские законы, но довольно было установить единый Закон Миропорядка, которому все подчиняется, но который никого не подчиняет; и чтобы сей закон блюсти, должно неукоснительно прислушиваться к врожденной нам совести – гласу божьему; а кто пренебрежительно не внемлет оному, с тем Господь исподволь перестает сообщаться, обрекая его на кару проклятья, именуемую бесчестьем, что равнозначно бессчастью… Вполне понятно, в ушах паствы речи мои звучали вовсе не так, как в моих собственных, и под Вселенским Вседержителем – «от Которого всё, через Которого всё и в Котором всё» – они представляли себе, надо полагать, то улыбчивого, то хмурого волшебника в белоснежной ризе на белоснежном облаке восседающего, а не ту невообразимую, всеединую, созидающе-разрушающую Бесконечность, каковую подразумевал я и о каковой, по-моему, замечательно сказано у Эмпедокла, что «невозможно целое ведать: оку людскому незримо оно, уху невнятно, даже умом необъемлемо». В общем, как писано у Августина: «Все можно сказать о Боге, и все сказанное недостойно Его».

«Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».

Напрашивается резонный вывод: Идея Бога – самая сложная и неадекватная идея в человеческом уме, ибо Dei conceptum («концепт Божества») до того перегружен разнородными и, причем, непостижимыми по своему проявлению предикатами97, что, если досконально разобраться, у каждого окажется свой собственный, более-менее дифференцированный бог; а коль капнуть еще глубже, то выяснится, что вообще ни у одного человека на всем белом свете нет какой-либо ясной и определенной идеи «Верховной Сущности», помимо номинальной субстанции (каковая суть ничто) и комплексного набора атрибутов, носящих характер беспредельности (каковые суть всё). Выходит, вообразить о боге (как о некоей гипостазированной98 идентичности) возможно лишь то, что он невообразим, представая обладателем тех совершенств, которые нам знакомы из личного опыта (могущество, мудрость, благость и так далее), но которые, в данном случае, возведены в степень бесконечности, ideo («соответственно»), будучи чисто спекулятивными (трансцендентальными), уже не имеют ничего общего с тем, что знакомо нам из личного опыта, и оказываются для нас, ежели хорошенько призадуматься, абсолютно пустыми – беспонятийными – словами, кои всякий горазд выразить, но никто не в состоянии уразуметь (все равно что пытаться измыслить бесконечно-красный цвет или бесконечно-прозрачный воздух, или же бесконечно-жидкую воду), – ибо бытие, чье положение в безотносительности и сущность коего в бескачественности, есмь воистину то, что небытием зовется. Сиречь: наше понятие «Божественного» является олицетворение непонятного. Посему крайне заблуждаются утверждающие, что Идея Бога, как нечто самоочевидное и естественное, прирождена нам (точно некий «отпечаток в душе»), – будь оно так, не возникало бы на сей счет ни сомнений неразрешимых, ни разногласий непримиримых; и для констатирования оной идеи отнюдь не требовалась бы стимуляция веры, как не требуется таковая для констатации элементарного факта, что существующее существует (во времени и пространстве), – иначе говоря, довольно было бы интуитивного (априорного) познания и по меньшей мере необязательно познание демонстративное (апостериорное). Идея Бога – это идея логики; и хотя по видимости она превосходит пределы своей конститутивной области, по сути неизбежно в нее вписана (ибо ведущее свойство мышления – логичность (пускай, относительная), тогда как всемерно – запредельно – «нелогичное» и помыслить нельзя (соответственно, нельзя и поверить)). Ergo, вопреки ортодоксии, преподносящей все так, будто человек – это «проблема» бога, практика аподиктически явствует, что это бог – проблема человека – роковой камень преткновения дискурсивной редукции (ибо все интеллектуальные попытки вывести оккультное «простое Начало», приводят к бесконечному его усложнению)… А на прописной аргумент: «Бог являет себя в природе», – можно, переставив слагаемые, с вящим успехом высказать: «Природа являет себя в Боге», – поскольку не природа раскрывает нам Идею Бога – это Идея Бога раскрывает нам природу (ведь что религия, что наука, приходятся наследными дочерями первобытной магии (то есть примитивных верований), каковая основывалась на ассоциации общих природных закономерностей с частными умственными представлениями, а стало быть, посредством первых вела к образованию последних, посредством которых обоюдно вела (пусть и зигзагами) к уяснению первых, – то, что имело рациональную (практическую) доказательность, переросло в науку; то, что таковой не имело, трансформировалось в религию); и, восхищаясь красотами природы, человек вдохновенно созерцает в ней нечто божественное не потому, что природа сообщает ему чувство божественности, а потому, что он сам распространяет свое чувство божественности – свое возвышенное настроение – свой осмысленный восторг – свое философическое удивление – свою личностную Идею Бога – на природу, видя в ней не то, что она собой являет in pura («в чистом [виде]»), а то, какой она изображается его творческим воображением… Коли же, далее, рассмотреть картезианский тезис: «Неприемлемо допустить, чтобы более совершенное было следствием менее совершенного», – а именно, чтобы совершенный Бог был зачат разумом несовершенного человека, поскольку при отсутствии самого совершенства человек обладает идеей совершенства (что, к слову, суть та же идея бесконечности, только соотнесенная с предикаментом99 качества, а не количества), идеей, которая не могла возникнуть ex nihilo («из ничего»), а значит была ab initio («изначально») вложена в человеческую душу Творцом, – этому с виду логически безупречному тезису долженствует, однако, предъявить антитезис, что вообще мир устроен таким образом, при коем менее совершенное естественно (спонтанно) влечется к более совершенному (от страдания к удовольствию, от немощи к силе, от неумения к сноровке, от неведенья к постижению, от страха к вере et cetera), и как раз человек, при всех своих недостатках (неразвитых достоинствах), наиболее показательный сему образец (тем, например, какой прогресс за минувшие тысячелетия проделало абстрактное мышление, следствием коего и стала Всесовершенная Космическая Сущность, чье трансцендентное архибытие абсолютно лимитировано сферой идеальности), – ироничная улыбка слабо коснулась губ Лаэсия (не затронув, впрочем, углубленности взора). – Но куда серьезнее, все же, заблуждаются те, кто утверждают, что Идея Бога как нечто фантастическое и бестолковое противна рассудку, поелику, увлекая ум в заоблачность неисповедимого, противодействует объективному различению фактического, – будь оно действительно так, люди не продвинулись бы в своем восприятии окружающей среды далее приматов, ибо созерцать любую вещь тем, чем она представляется (без какой-либо ярко выраженной предрасположенности к рефлексивному абстрагированию и, следственно, фантазированию), свойственно животным, чье органическое мышление бытия не имплицирует неограниченной прогрессии (чья воля не имеет веры), но человек без означенных тенденций не мыслим, и, стремясь проникнуть в сокровенную суть наличного, он eo ipso («тем самым») устремляется к отысканию неведомого (но необходимого) – Причины Всего – Сверхреальности – Истины. Высшее постижение – постижение непостижимости. Метафизика (или «Πρώτη Фιλοσοφία» («Первая Философия»)) суть такая наука, цитируя Канта, «всякий произрастающий ствол коей срубить нетрудно, но самые корни выкорчевать невозможно», – ибо она не что иное, как естественная склонность человеческой натуры, творимой искусством (говоря прямо: метафизика, сопредельно этике, эстетична). И хотя, по всей видимости, животные несопоставимо явственнее – на инстинктивном макроуровне – воспринимают каждую былинку частью целостной Вселенной, единственно человек, направив луч разумения сквозь дремучесть сознания, способен прозреть, что в каждой былинке заключена целая Вселенная, – а сие прозрение и есть воистину сверхъестественное Откровение.

«Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело».

«Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать», – провозгласил «безбожник» Вольтер. Идея Бога, несомненно, краеугольная идея возвышения человечества, ведь благодаря ней в каждом из нас есть нечто божественное – «дух». Нереально вообразить, чтобы человек достиг той исключительной стадии познания, при коей ныне царствует в природе, ее силами самовольно руководя, если бы не породил сей великой фантазии, побуждающей стремиться к нереальному. Ибо Идея Бога суть Идея Совершенства – Идеал… И весьма вероятно, именно приручение огня молний небесных послужило ее зачатком – истоком миро-(а соответственно, и само-)постижения – истоком образного мышления – истоком искусства – истоком веры.