Сергессиан

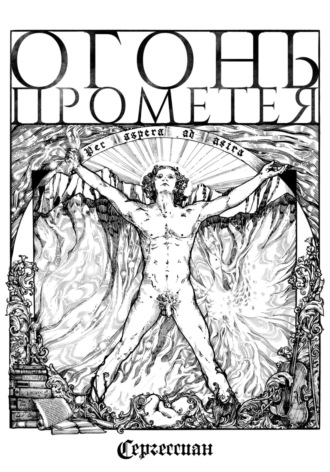

Огонь Прометея

Сродни Кассандре40 будете вы изрекать роковые пророчества, которым никто не захочет верить: люди, ut regulae («как правило»), не желают исцеления, а желают только приучиться сносно существовать со своими болячками. Коль же возьметесь нотации читать, вам не словом, так делом, не сомневайтесь, возразят: «Ne sutor ultra crepidam!»41 («Да не судит башмачник выше сандалии!») Извольте, дабы указывать, как жить, есть у нас политики и клирики: первые диктуют нам послушание закону гражданскому, вторые – божьему, – «Labora et ora» («Трудись и молись»), – в этом и состоит, значит, людская нравственность (ибо прежде всего мы – граждане и христиане); вы ж, сеньор доктор, нам в свой черед потребны, чтобы радеть не о том, как жить и благоденствовать (ведь кто ж обращается к врачу, будучи в здравии?), а о том, как не мучиться и не умереть, – поелику одно с другим (то бишь жизнь и смерть), на наш взгляд, не взаимосвязано, но напротив же – взаимоисключающе». Вот вам обывательская парадигма во всей своей узколобости – argumentum ad populum («аргумент к народу» – большинство всегда право). «Homo sum et nihil humani alienum puto!» («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо!») – гордо провозглашают сии самоистязатели. Могильный памятник Сарданапала, хлопающего в ладоши42, – их кумир. На вас же они, поверьте, будут взирать, как на того, кто, вопреки поговорке, заводит речь о веревке в доме повешенного. И вам, клянусь собакой43, придется пристальнейшим образом надзирать за своими пациентами, допрашивать с не меньшей проницательностью, какая требуется следователю, ибо нередко они будут бессовестно лгать вам в глаза, что-де всецело повинуются врачебным предписаниям, и, коли вы их, которым подавай «Быстро, приятно, надежно»44, вовремя не уличите, по собственной нерадивости погибать. А кого станете вы винить? Их? Нет. Себя. Исключительно себя. Точно отец, не уследивший за младенцем. И никакие сентенции вроде: «Медицинское искусство состоит из трех компонент: болезнь, больной, врач. Больной обязан противостоять болезни совместно с врачом», – не утешат вас… Secundum eundem modum («в связи с этим») вспоминается рассказ Плутарха об Эпаминонде45, который в разгар всеобщего празднества уединенно прохаживался, хмурый и задумчивый, и, кем-то замеченный, на вопрос, что он делает в глухом одиночестве, ответил: «Думаю. Дабы вы могли развлекаться и ни о чем не думать»…

Между тем такому человеку, как, скажем, Катон Утический46 – стойкому, воздержному, словом, что называется, праведному – врач нужен разве что при критической ситуации; в остальных же случаях он перебарывает недуги (как правило, редкие и легкие) sui juris («самостоятельно»), правомерно полагаясь на мощь закаленного тела и тонкую координацию со своим организмом… Но, – crede experto («верьте эксперту»), – подобного, обладающего fortitudo moralis («нравственной доблестью»), человека, клянусь неприкосновенной бородой Эль Сида47, днем с огнем не сыщешь, в то время как: «Stultorum infinitus est numerus» («Число глупцов бесконечно»).

Знать о благе и знать благо (то есть резонно направлять волю к оному) – не одно и то же. Всякий нищий духом сознает (ежели он вообще что-либо сознает), что при приложении некоторых усилий вполне доступно таковым не быть, – но не испытывая к сему, ввиду тех или иных факторов, деятельного побуждения (словом, ставя низшие побуждения над высшими), он и не стремится к улучшению своего плачевного положения (только-то, коль казус не вконец безнадежен, бесперечь себе каркает: cras-cras! («завтра, завтра!»)) То бишь: «Video meliora proboque, deteriora sequor» («Вижу лучший путь, худшему следую»). Как неразумному дитя маленький, но близлежащий предмет кажется больше, нежели предмет крупный, но отдаленный, так типичные представители человечества чаще всего принимают за вящие блага те, что являются сиюминутными: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», – aeterna veritas («вечная истина»).

Доктор тяжело вздохнул и, неотрывно глядя мне в глаза, заговорил строже, но, – чувствовал я, – притом задушевнее:

– Послушайте меня, Деон. Вы сумеете подать людям жизнь, но не сумеете подать им добрую жизнь. Вы сумеете поднять их на ноги, но не сумеете приучить твердо на них держаться; не сумеете придать их согбенным, искривленным осанкам благородного достоинства; не сумеете искоренить полипы недомыслия и лишаи развращенности; не сумеете снять бельма с незрячих очей. Вы будете оказывать благодеяния, а взамен получать прискорбную неблагодарность. Ваши добродетельные стремления расшибутся о толщи людского невежества, рассеются пред засильем привычек, увязнут в загустелой порочности, как тараны увязают в набитых мякиной мешках. Ваша сила обернется вашим бессилием. Ваша гордость пребудет вашим унижением. Ибо поприще врачей сродни ратному поприщу странствующих рыцарей: «Помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости». Вот сужденный вам путь. Приготовьтесь к нему… или отступитесь, пока не поздно.

– Я готов, – самоотверженно отвечал я. – Пусть будет так, как вы говорите, – для меня значимо одно: избранный мною путь – путь добра.

– «Virtus non territa monstris» («Доблесть, не устрашенная чудовищами»)… В том-то вся ваша проблема, Деон… – с печальной теплотою улыбнулся доктор Альтиат, и доселе пронзающе-стальной взор его заметно смягчился. – Вы по темпераменту своему более поэт, нежели ученый, – мыслите столь возвышенно-примитивными – мифическими – категориями, как bonum et malum («добро и зло»). Но ни добра, ни зла (кои суть ноумены48 – фантазии) в природе не существует (sub specie aeternitatis («в виду вечности»)). Природа внеморальна. Черный цвет – не более как лишенный света белый. И день и ночь равно необходимы для мирового порядка. А жизнь и смерть безраздельны для всего сущего в круговороте бытия непрерывном, – ибо покуда бессмертна смерть, бессмертна и жизнь. «Natura non contristatur» («Природа не страдает»). Все живет для смерти и умирает для жизни. Травоядные служат пищей хищникам, но хищники между тем (зачастую, надобно отметить, устраняя именно самые слабые – старые и больные – особи) благотворно контролируют популяцию травоядных, поскольку, где нет меры – там изобилие закономерно перерастает в недостаток, – соответственно сему механизму выживания так же и численность хищников должна быть пропорциональна количеству потенциального пропитания, а стало быть, напрямую от него зависит; охотники и жертвы неразрывно связаны – непременны друг другу: кровные враги и верные соратники, – вымирание одних фатально вымиранию других. Таков рациональный эквилибриум49 мироздания, исключающий идеи жестокости и милосердия, честности и лжи, допустимого и недопустимого, et cetera, – выставляя взамен один всеобъемлющий и неопровержимый аргумент omni denudatum ornamento («без всяких прикрас»): Естественность… Как гласит гиппократов афоризм: «Природа достаточна во всем для всех». Но мы же «Люди» – «Summum Genus» («Высший Род»); мы отвергли целокупный закон природы, заменив его несметным множеством переменчивых установлений рассудка – моральных и социальных – и eo ipso («тем самым») подпали под зависимость веры. Мы собственноручно выковали свою натуру, как кузнец кует мечи и орала. Наш дух – наше руководящее начало – разум. Наша жизнь – наука – искусство. Мы суть res cogitans («вещь мыслящая»). И для нас, как сказано Сократом, есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество. А посему, по определению Спинозы, деятельность, согласная законам человеческой природы, зовется добродетелью… Избранный вами путь – путь добра, возглашаете вы. Положим. Но к добру он вас не приведет, как и всякая внешняя тропа; к добру ведет лишь внутренний путь личностного самоисцеления – natura medicatrix («естественное исцеление») – от той духовной патологии, коя внедряется в нас с первыми ростками сознания (с первой улыбкой), тому сродно, как в жизни исконно заложен зародыш смерти… Однако ж, Деон: «Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet» («Что не исцеляет огонь, следует считать неисцелимым»); не мне вас разубеждать, коли некогда я не решился разуверить самого себя. «Alea iacta est» («жребий брошен»). Следуйте намеченным курсом, ежели истинно веруете, что он вам предназначен, дабы, как писано в моей настольной библии, «искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными превратностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет»; только остерегайтесь, чтоб вас не занесло в такие пучины, откуда вы уже не сумеете выплыть, где средь бушующей тьмы потеряете самое себя… Твердо помните: как вам не воскресить мертвого, не возродить вам и того, кто, не научившись жить, привык умирать; неминуемая смерть и подлинная жизнь вне вашей власти – в вашей власти единственно ваша сознательность и долг, который вы блюдете. «Мера величия человека – добродетель, а не успех»… Так будьте же подобны тому искусному родосскому кормчему, в шторм прокричавшему: «Посейдон! Иначе как на верном пути ты этот корабль не потопишь!»

На том завершился наш первый и последний откровенный разговор. Чем старше и опытнее я становился, чем обстоятельнее узнавал общество и самого себя, тем чаще вспоминал слова наставника и тем явственнее усваивал их жестокий, но справедливый завет.

«Я надеялся по мере сил своих делать добро – это было самой прекрасной, самой безумной моей мечтою».

С годами, когда врачебная практика моя шла полным ходом, я, занимаясь лечением пациента, зачастую стал ловить себя на мысли: «Правильно ли я поступаю, продлевая сию безнадежно жалкую участь? Разве не лучше б для него как можно скорее променять свое полное страданий и треволнений небытие на небытие вековечного покоя? Разве не легче стало бы его близким, ежели бы с них спало это тягостное бремя?» В бытность свою лицеистом я и вообразить не мог, что мыслимо задаваться такими кощунственными вопросами. Но с той наивной поры я многое изведал. Наблюдая мучимых летальным недугом, с последних сил хватающихся за соломинку существования и обреченных вот-вот сорваться в пропасть бесчувствия, я сокрушался над их бессмысленной агонией, служащей наглядным отображением моей немощи… Я опустошенно негодовал, когда лицезрел, как людей, которых ничему не научила жизнь, ничему не учит и смерть, каковой они принадлежат уже почти безраздельно… Врачуя пропащего пьяницу, по чьей вине семья терпит тяжкие лишения и сносит уничижающий позор, иль возвращая крепость разнузданному буяну, бесперечь затевающему мордобои в кабаках, а дома колотящему жену и губящему психику своих малых детей, иль затягивая срок правления «домашнего деспота», что использует болезнь свою как наостренный наконечник той указки, которой нещадно тиранит родню и челядь, с ним под одной кровлей проживающих, я ужасался, что мой долг, – и долг не столько профессиональный, сколько этический, – понуждает меня сохранять такие вот паскудные жизни – людей по имени – нелюдей по нраву – вместо того чтобы оставить их угасать или вовсе (я не желаю таиться от вас) самолично затушить чадящий жар их существа… во имя высшей справедливости… Но пусть даже в сих доводах рассудка заключалась некая сверхморальная сила – у меня не хватало духу ее принять… Ибо я постиг: злых людей нет – есть только заблудшие, измученные, несчастные, обезумевшие… словом, больные… неисцелимо больные…

Так я и стал исподволь вникать в самую суть грозных предварений доктора Альтиата. «Вперед! Igni et ferro! («Огнем и железом!») Боритесь с ветряными мельницами!» – крепко пожимая мне руку, сказал он, сей рыцарь печального образа, в день моего выпуска из лицея, когда я наконец дал «Клятву Гиппократа»… Не к здоровой и счастливой жизни возвращал я подавляюще, но к злосчастному прозябанию, к тяготам голодной бедности или же пресыщенной роскоши, гнету подъяремного труда или же оголтелой праздности, пароксизмам страстей, глухоте скудоумия, слепоте самообмана. Не искру надежды воскрешал я в людях, но тьму безысходности; избавляя их от страха небытия, я вновь вверял им бытия страхи… И даже… даже леча детей, я, точно помешанный, случалось, терзался думой садняще-неотвязной: «Что ждет их? Достойная жизнь или ничтожное, постыдное, может, преступное существование, погибели достойное? Что творю, не ведая исхода? Как смею посягать на неисповедимую волю фатума?.. Но как осмелюсь не противостать злому року, покуда то в моих возможностях? покуда здрав разум? покуда вера жива?»

Потеряв пациента, я уже не мог, как встарь, пролить жгучих слез облегчения, но преисполнялся мутного мрака, средь коего вспыхнувшие чувства меркли в онемелой пустоте, отмирали в гробовой стуже… И все-таки не мог я сдержать слез, когда созерцал, как молодой муж нежным поцелуем касается лба очнувшейся от горячки супруги; когда созерцал, как отец и мать обнимают свою преодолевшую кризис болезни юную дочь и в ликующем восторге не помнят самое себя, – я не мог сдержать очистительных слез отрады, взирая на сии моменты человеческого счастья, позабывши в экзальтации своей, теплотворной волною нахлынувшей, об их зыбкости… об их обреченности… И, ослепленный блеском иллюзий, я уверялся сердцем воспрянувшим, что истинно следую путем добра… Но проходил лишь краткий срок, как сомнения опять окутывали скорбным саваном мнимо прозревшую душу, наглухо застилая просвет, в нее едва пробившийся. Миновали месяцы, и я узнавал, что тот человек, столь недавно рыдавший над беспамятной супругой, орошавший ее пылающую длань слезами любви и поцелуями вечной верности, и, казалось, норовивший испустить дух сей же миг, как ее не станет, тот самый человек, невзначай сошедшись с некоей блудницей, в исступленной одури бросил свою давеча забеременевшую жену на произвол судьбы… и она покончила с собой, дабы, как ею сказано в предсмертной записке, «уберечь свое дитя»… А та девушка, за которую во время ее затяжной болезни так отчаянно переживали родители и выздоровление которой для них, почитавших жизнь дочери смыслом своего существования, служило эпитомией благополучия, та самая девушка, не минуло и полугода, связалась с дурной, беспутной компанией и из отчего благословения обратилась отчим проклятием, сведя родителей своих одного за другим в могилу, а следом – себя…

«Врач созерцает ужасные вещи, соприкасается с отвратительным и через чужие страдания пожинает личные горести», – такова преамбула одного из трактатов «Corpus Hippocraticum» («Гиппократова Корпуса»), снова и снова в моем уме прореза́вшаяся…

В юности мне чудилось, что я буду спасать многих, но с годами я убедился, что не могу никого спасти. Моя миссия воплощала «парадокс тевмесской лисицы»50. «Как исцелить даже одного, когда необходимо исцелить всех до единого, чтобы раз-навсегда нейтрализовать пагубу человечества – нечеловечность?» – почасту скорбел я бессонными ночами наедине с собственной сокрушенностью – в лихорадочных объятиях меланхолии. Провидческие слова доктора Альтиата денно и нощно довлели надо мною, и я замечал, как сам становлюсь ему подобным: как черные споры скепсиса всё неистребимей расползаются у меня в душе, смурой тенью отягчается мое лицо, блекнет взор, увядают силы и сухостью проникается речь, – как я, обуреваемый вихрями бытийного ненастья, отрываюсь от людей и неудержимо несусь в дремучие дебри себя…

IV

– Но вам явился ясный лик Весны… – произнес Себастиан, мило в глаза мне глядя.

– Да… – молвил я на почти бесшумном выдохе, ощущая, как губы распускаются улыбкой. – Астра – моя супруга.

– Красивое имя… – задумчиво прошептал Себастиан.

– Да… – вновь выдохнул я, и улыбающиеся губы мои закололо дрожью, от сердца восходящей. – Когда мы полюбили друг друга, это имя было для меня не только неизъяснимо прекрасным – сакраментальным; я свято лелеял его в своих сокровенных мыслях и не решался произнести всуе, но единственно обращаясь к той, кому оно принадлежит…

– Было? – переспросил Себастиан, в меня всмотревшись.

Я молча опустил голову, собираясь с духом объясниться.

– Вынужден признаться вам, – продолжил вполголоса (поскольку говорить в обычном тоне не хватало дыхания), – как сумел признаться самому себе, что ныне наша любовь… стала иной… Не подумайте, будто я в чем-то виню Астру… как не должен обвинять и себя… Это… это всечеловеческая проблема. Губительное несовершенство общественной среды и конвенций построения взаимоотношений… Не было никакого разочарования, никаких серьезных ссор или обид, кои служат закономерным уделом неразборчивых браков. Ничего такого я, искренно любящий и уважающий свою жену, всецело доверяющий ей, и помыслить не смею; соответственно, между нами не отыщется и следа явных или затаенных упреков, лжи, сомнений, презрения. Мы несказанно дороги друг другу. Крепчайшие струны нашего союза знаменует нежная гармония. Однако… проявился едва уловимый и тем не менее непреложный диссонанс… некая обертонная отчужденность… Я люблю Астру всем сердцем, но… святотатственно так говорить… но когда любовь становится данностью, когда она нисходит с эфира на землю… когда любовь приобщается… – произнесение следующего слова потребовало от меня абиссального вдоха – густого и холодного, – обыденности… возвышенной, благой, но все же обыденности… она утрачивает свою первозданную запредельность, каковую нельзя ни осмыслить, ни выразить речью подавно. Это, пожалуй, сравнимо с тем, если бы человек, преодолев невероятное расстояние, очутился на Луне и обозрел ее такой, какая она есть без волшебного сияния, коим Солнце ее озлащает и кое возможно созерцать только на отдалении, – безусловно восхитительную и необыкновенную, но лишенную былой мистической ауры. Примерно то же происходит с возлюбленными: чем они ближе, чем уверенней и откровеннее их отношения, тем меньше в оных фантазийной мечтательности и наивной непорочности, тем меньше совершенной вдохновенности… Повторюсь, это не плохо само по себе. Это естественно (как взросление). Неизбежно… Но чем сильнее предчувствуешь полноту счастья, тем сильнее исполняешься скорби от невозможности того, что сулит чувство… И тогда неотвратимо обнаруживается… не разочарование, как я уже сказал, а именно некая отчужденность… Ибо, познав несбыточность мечты, прекращаешь мечтать… остаешься один на один с собственной действительностью…

Я умолк на несколько секунд, испытывая, как озноб недосказанности мой дух пробирает; засим молвил:

– Языку сердца не свойственна краткость. Изреченные мысли значительно теряют в своем эмоционально-смысловом диапазоне, и то, что оглашает чувства столь полнозвучно, столь затруднительно передать словесно, – сходным образом бывает непросто напеть витиеватую мелодию, которая с виртуозной выразительностью играет в голове… Вышесказанного мною недостаточно. Оно наверняка (я чувствую это) окажется искаженно воспринято вами. Мне необходимо начать сызнова, дабы, сколь это в моих способностях, постараться дать верный свет своему темному изложению.

Себастиан смотрел на меня с глубоким пониманием. Я продолжил:

– По всей вероятности, мы сами являемся своим истоком любви, а наши возлюбленные не порождают в нас какие-либо высокие чувства, но оплодотворяют те, что уже посеяны нами. В самом деле, немыслимо, чтобы дюжинные люди познали истинную любовь, всю безбрежность которой не вместить их хилым грудям, как водоему не вместить моря, – уделом им может быть лишь страсть, обреченная на скорое отмирание уже в самом своем зачатке (если гниют корни, загнивают побеги). Равно как непозволительно допустить, что человек возвышенной натуры найдет ублаготворение в низменном вожделении, лишенном подлинных чувств. Недаром древние афиняне почитали двух Афродит – Небесную (Уранию) и Всенародную (Пандемос), или как ее еще называли – Пошлую. Первая из богинь покровительствует тем избранникам, чьи окрыленные души, соприкоснувшись, сочетаются в органичном единстве («одна душа в двух телах»), в кратчайший срок становясь друг другу ближе, чем кто-либо еще на этом свете, словно бы им посредует некая древняя память, таимая в secretum secretorum («тайная тайных») подсознания. Вторая же богиня распространяет свою власть без разбора, поскольку стремление любить и быть любимым заложено в каждом из людей; и пусть стремление сие не есть инстинктивная насущность животных к продолжению рода, потому как ему сопутствует мечта о счастье взаимной близости, но все-таки оно не причастно нетленному Абсолюту, – и лишь только гроздь любви сорвана, она начинает скисать… Наша с Астрой любовь, – неколебимо верю, – освещена благословением Афродиты-Урании…

Мы познакомились три года назад, когда я взялся следить за шатким здоровьем отца Астры (именитого пианиста и композитора), периодически наведываясь к ним в дом, и при первой же встрече прониклись неведомым, бесподобным чувством родственной соприсущности, таинственными узами нас соединившим. Я точно позабыл, кто я есть, и стал тем, кем созерцала меня Астра: хмурость лица развеялась, оттаяла строгость черт, залучился взгляд, – ибо в душе моей взошла утренняя звезда – Венера… Это было некое всесильное вдохновение: просветляющее, обращающее мысли вспять, воспаривший дух истинно детской – эфирной – радостью насыщая… Реальность стала походить на фантазию. И жизнь овладела мною с той властной неуловимостью, с какой утешенное сердце предается сладостному сну… Астра – очаровательная и вдумчивая, умная и чувствительная, спокойная и веселая, талантливая и скромная – удивительно прекрасная – представлялась мне олицетворенным идеалом – сверхъестественным созданием – ангелом, с небес сошедшим… Я ничуть не задумывался о том, что влюблен, я только чувствовал, что люблю – полно и беззаветно; ибо когда воцаряется Любовь, рассудок благоговейно склоняется пред Нею, ибо Любовь – Богиня и, как всякое божество, Она живет верой… То же самое свершалось в Астре (иначе быть не могло). Отец девушки, в свой черед, не остался слеп к вешнему преображению дочери, смекнув, что я продолжаю часто проведывать его, уже вполне окрепшего, ради Астры. Этот добрый человек, много лет как овдовевший, счел меня достойным перенять священную опеку над своим прелестным дитя, а посему в мои визиты либо усаживался музицировать за пианино, либо находил различные поводы для отлучки, намеренно устраивая все так, чтобы мы с Астрой подольше оставались наедине… Сидя рядышком в гостиной близ уютно шепчущего камина, пока за окном благостно реял снег, с чарующей непосредственностью беседовали мы обо всем, что было дорого нам, обо всем, что определяло наш духовный облик, ежечасно различая новые и новые созвучия в мотиве тождественного влечения; и только об одном мы даже не помышляли заводить речь – о наших чувствах, о нашем счастье, о нашей любви, – сие была настолько самоочевидная истина, обсуждать которую оказалось бы равносильным обсуждению факта, что мы дышим (а оттого по временам, слившись взорами – наяву грезя – мы подолгу молчали – вместе)… Так наши дружные, умильные беседы утвердили у нас в умах то, что с самого начала неизреченно утвердилось в душах: мы созданы друг для друга…

По прошествии трех месяцев от первой встречи, не испросив у Астры изустного согласия, но уверенно располагая взаимностью чувств, я обратился к ее отцу с просьбой руки и сердца его единственной дочери. Он растроганно обнял меня, прослезился и нарек сыном. Я был счастлив. Я не мог поверить своему счастью… Но… но то что, приняв социальные обязательства, я получил твердый залог его воплощения… Как бы охарактеризовать это?.. Сей залог словно бы материализовал неисповедимость нашего с Астрой блаженства, сделал оное осязаемым… осязаемым и уязвимым… С того дня все пошло иначе. Любовь утеряла свою непостижимую безраздельность, свою неземную беспредельность… внешний мир примешался к ней… Объявление помолвки, знакомство семейств, поздравления друзей и близких, свадьба, – казалось, что множество лишних людей под благовидным предлогом восторженно вторгаются в лишь для нас сотворенные Сады Эдема и хлопотливо топчут столь же хрупкие, сколь и неповторимые цветы, в нем распустившиеся, спроста угощают нас, невинных, терпкими плодами познаний, беззастенчиво обрывая их с древа нашего счастья… Вся эта чуждая суета… И вот, вынужденные перестать быть самими собою, – ибо сие вне заповедного оазиса нашей Фантазии стало нереально, – мы растерянно начали играть «образцовые роли» жениха и невесты, мужа и жены. Мы будто утрачивали покровительство Афродиты-Урании, подпадая под влияние ее приземленной ипостаси. Наша семейная жизнь слагалась замечательно, но неминуемо потускнела та небесная благость, коя озаряла наши любящие души…

Я вновь смолк и вновь испытал, как приступ недосказанности пронимает меня; тогда я решил, что следует попробовать сменить ракурс обзора, и, руководствуясь сей интенцией, возобновил свою речь:

– Вам определенно известны стереотипные образчики любовной лирики, но, полагаю, вы остались убережены от знакомства с вульгарно-романтическими песенками, кои наш век плодит в каком-то диком переизбытке и кои более чем оправдывают знаменитую реплику: «Глупость, которую нельзя сказать, можно пропеть»; отнюдь неутешительно даже, что забываются они под стать той скоропостижности, с какой нарождаются («quod cito fit, cito perit» («что скоро делается, то скоро уничтожается»)), – ведь как раз таков основной фактор паразитизма: мизерность компенсируется количеством. Нет и не может быть никаких сомнений, что подобные творения – гимны Пошлой Афродите – искажают и извращают священный эйдос51 Любви, кощунственно обсыпая его тем прахом, из которого восходят помыслы и эмоции их сочинителей. Легкомысленно и превратно (а чаще всего бездарно к сему же) облекая фантазию любви в материю поэтической формы, они тем самым делают ее прозаичной, тривиальной, плоской, грубой, низводят с горних высей на бренную землю, – аналогично тому, как божества древних бардов представали слушателям во плоти, подверженные дольним порокам и обольщениям… Суть в том, что люди зачастую не разграничивают взаимоисключающие понятия, безрассудно почитают одно за иное – с непредумышленной предумышленностью совершают ignoratio elenchi («подмена тезиса»). Не имея знания Любви, но заручившись надуманным о ней мнением, почерпнутым из заурядного опыта страсти, они нарекают свои вожделения чувствами, свою увлеченность – вдохновенностью, свое исступление – зовом сердца; будучи не более как влюбленными, сгоряча провозглашают себя любящими, хотя, по правде, и не способны любить, ибо слишком тщедушны, слишком мелки и ограничены для столь великого блага – столь возвышенного искусства (сродни ремесленникам, что наспех малюют убогие копии бессмертных шедевров). Пораженные внезапной вспышкой, они подстрекают свои эмоции, насильно доводя себя до экстаза, но как только испаряется затемнение, как только возвращается ясность ума, рассеиваются и фантомы чувств. Они тщатся верить своим безумным придумкам, тщатся уверить других, но горечь разочарования заведомо поднимается со дна проржавелой чаши хмельных грез, отравляя то, что, будь оно подлинно тем, чем его почитают, оказалось бы недоступным порче.

Любовь преисполняет мышление безупречной трезвости, а не опьяняет необузданным пылом; ласкает душу умиротворением, а не душит сумасбродной неуемностью; поселяет в сердце благодатную уверенность, а не кровососущую ревность; не лихорадит тело, но словно высвобождает из него, не содрогает твердь под ногами, но словно возносит над нею, даруя несравненное ощущение физической невесомости и внутренней свободы… Любовь не есть банальная страсть, не есть томительно-упоительное влечение, не есть простая эмоциональная потребность, а нечто несоизмеримо вящее – фантастически реальное – сверхъестественно человеческое… нечто, что немыслимо описать словами… нечто, постижимое лишь совершенной верой… Нечто Божественное…

Очи Себастиана мерцали переливчатым блистанием, пламени свечей подобно, и на устах лежал прозрачный отсвет растроганной улыбки. Я продолжал:

– Понятно, что, не ведая идеала истинной Любви – сего парагона52 всех благ и добродетелей души человека, но повсеместно наблюдая ее тленные инкарнации – дефективные суррогаты, люди ищут не то, что воображают найти и, находя, обретают не желанное блаженство, но муки фрустрации. Именно из данного симптоматичного недоразумения проистекают нападки на якобы двуликое естество любви, что, с одной стороны, сулит все прелести счастья, а с другой, налагает проклятие агонизирующей тоски и злобы безразличия. Если бы те, кто заявляют подобное, познали (были бы способны познать) непогрешимость Любви, то не стали бы понапрасну клясть тот эфемерный мираж, каковой представлялся воспаленному сознанию животворящим родником, утоляющим жажду духа, а оказывается, когда к нему припадаешь, сухим песком, на зубах скрипящим, что горьким комом в груди оседает.

Так, уразумев неисполнимость любви (точнее неисполнимость влюбленности претвориться любовью, – поскольку быть рядом и быть вместе – далеко не одно и то же), люди начинают ненавидеть. Ослепительная вера обращается глухим неверием, яркий жар чувств – стылым пеплом бесчувствия, взаимное притяжение – ответным отторжением, лепет – криками, поцелуи – плевками, объятия – рукоприкладством. Ложное царствие любви и упований становится сущим террором вражды и страха. Люди бесперечь предают друг друга, истязают, унижают, сводят с ума, убивают. Каждый винит иного, но никто не осудит самое себя, – ведь всякий сугубо в себе видит коварно обманутую жертву… Дело же в том, что, вступая в близкие отношения, люди помышляют только о прельстительных выгодах, какие те сулят, но вовсе не задумываются о серьезной ответственности – о долге, который они налагают… ибо сей долг есть все тот же долг человечности – долг малопонятный, а посему малозначащий в среде людской…

Но чего жаждет человеческое сердце? Оно жаждет целостности. Покуда человек не отыщет свою «вторую половину», он одинок и потерян в духоте народной сутолоки, где все ему чужие, и он всем чужой. Пусть он окажется князем мира, извечно окруженным бесчисленной свитой льстецов, в чьих душах столько же искренней привязанности, сколько благородства в помыслах, – он будет сходен Дедалу53, окруженному оживающими статуями; он даже может забываться, мистификацией обольщенный, верить, что посторонние воистину его видят, слышат, понимают, но косвенная, а вместе неотвязная дума о кошмарном одиночестве не прекратит неусыпно преследовать его, сродни неумолимой Эринии54, – то являясь в самой гуще толпы, то в задумчивой тиши, то на дне бокала, то на ночном ложе… И только светозарная связь с родственной душою способна вывести из беспросветного лабиринта сего наваждения…