Николай Николаевич Наседкин

Достоевский. Энциклопедия

Варвинский

«Братья Карамазовы»

Земский врач. Повествователь первые упоминает о нём так: «…наш земский врач, Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блистательно окончивших курс в петербургской медицинской академии». В дальнейшем Повествователь, слегка иронизируя, упорно именует его «молодым врачом» и явно ему симпатизирует. В сцене «дуэли» трёх врачей-экспертов на суде «молодой врач» Варвинский побеждает и седовласого опытного Герценштубе, и заезжего знаменитого Московского доктора, заявив по поводу поведения подсудимого Дмитрия Карамазова: «Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу, то, “по его скромному мнению”, подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо пред собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо пред ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, “так что, смотря прямо пред собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту” <…>

– Браво, лекарь! – крикнул Митя со своего места, – именно так!

Митю конечно остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласились…»

Штрих в портрет доктора Варвинского добавляется в самом финале романа, когда сообщается, что на второй день после решения суда Митя Карамазов заболел нервною лихорадкой и был отправлен в городскую больницу, в арестантское отделение: «Но врач Варвинский, по просьбе Алёши и многих других (Хохлаковой, Лизы и проч.), поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце корридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому как Митя прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников и что к этому надо сперва привыкнуть…»

Варламов

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант, из разряда «неунывающих». «Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе весёлое. В особенности замечательная была его толстая, нижняя, отвисшая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое…» В другом месте о Варламове сказано: «Он лет сорока, с необыкновенно толстой губой и с большим мясистым носом, усеянным угрями…» Этот весёлый арестант в самый первый день прибытия Достоевского с С. Ф. Дуровым (Горянчикова с Товарищем из дворян) в острог первым из каторжного люда (не считая поляка-дворянина М—цкого) «не погнушался» подсесть к ним за стол в столовой, угоститься у них чаем.

Васин Григорий

«Подросток»

Пасынок Стебелькова, участник кружка Дергачёва. Судя по черновым материалам к роману, персонаж этот должен был играть более существенную роль в сюжете и, наряду с Версиловым, стать основным оппонентом Аркадия Долгорукого в опровержении его «идеи». В окончательном тексте Васин превратился в фигуру почти эпизодическую. Характеризуя Васина как представителя молодого поколения в романе, Достоевский в черновиках обозначает его как тип – «безвыходно-идеальный». Подросток, идя впервые на собрание у Дергачёва, настойчиво спрашивает у Зверева, будет ли там Васин, которым он, Подросток, уже давно «интересовался». И далее – первые впечатления Аркадия: «Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нём как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нём что-то было как бы излишне твёрдое; предчувствовалось мало сообщительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачёвского, глубже, – умнее всех в комнате…» Вывод этот он сделал сразу же, впервые услышав Васина в споре. А разбирали в этот раз «дергачёвцы» теорию Крафта о «второстепенности России»:

«– Тут, очевидно, недоумение, – ввязался вдруг Васин. – Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает всё существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.

– Ошибка! – завопил спорщик, – логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!

– Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, – ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи…»

Ещё бы, ведь Подросток бьётся именно над проблемой «математичности», «логичности» своей «идеи», и Васин многое тут ему опосредованно подсказывает. Недаром Достоевский в черновых материалах опять же сам для себя подчеркнул-уточнил: «К чему служат Васин и Дергачёв в романе? Ответ: как аксессуар, выдающий фигуру Подростка, и как повод к окончательному разговору Подростка с НИМ». То есть – как повод к центральной исповеди Версилова.

Интересна характеристика Васина, которую даёт ему Аркадий, находясь в раздражённом состоянии духа (ожидая Васина в его комнате): «Прежде всего мне стала ужасно не нравиться комната Васина. “Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер” – право, можно бы так сказать. Васин жил в меблированной комнате от жильцов, очевидно бедных и тем промышлявших, имевших постояльцев и кроме него. Знакомы мне эти узкие, чуть-чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, с претензией на комфортабельный вид; тут непременно мягкий диван с Толкучего рынка, который опасно двигать, рукомойник и ширмами огороженная железная кровать. Васин был, очевидно, лучшим и благонадежнейшим жильцом; такой самый лучший жилец непременно бывает один у хозяйки, и за это ему особенно угождают: у него убирают и подметают тщательнее, вешают над диваном какую-нибудь литографию, под стол подстилают чахоточный коврик. Люди, любящие эту затхлую чистоту, а главное, угодливую почтительность хозяек, – сами подозрительны. Я был убеждён, что звание лучшего жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бумаги, чернилица – всё было в самом отвратительном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяйки-немки и её горничной. Книг было довольно, и не то что газет и журналов, а настоящих книг, – и он, очевидно, их читал и, вероятно, садился читать или принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом. Не знаю, но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке, по крайней мере из занятий не делается священнодействия. Наверно, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем, но, наверно, каждый жест его говорит посетителю: “Вот я посижу с тобою часика полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом”. Наверно, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новое, но – “мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдёшь, я примусь уже за самое интересное”…»

Ещё более определённа характеристика Васина, данная сестрой Подростка Лизой Долгоруковой, к которой Васин был «неравнодушен»: «Лиза же сама мне потом призналась (очень долго спустя), что Васин даже очень скоро перестал ей тогда нравиться; он был спокоен, и именно это-то вечное ровное спокойствие, столь понравившееся ей вначале, показалось ей потом довольно неприглядным. Казалось бы, он был деловит и действительно дал ей несколько хороших с виду советов, но все эти советы, как нарочно, оказались неисполнимыми. Судил же иногда слишком свысока и нисколько перед нею не конфузясь, – не конфузясь, чем дальше, тем больше, – что и приписала она возраставшему и невольному его пренебрежению к её положению. Раз она поблагодарила его за то, что он, постоянно ко мне благодушен и, будучи так выше меня по уму, разговаривает со мной как с ровней (то есть передала ему мои же слова). Он ей ответил:

– Это не так и не оттого. Это оттого, что я не вижу в нём, никакой разницы с другими. Я не считаю его ни глупее умных, ни злее добрых. Я ко всем одинаков, потому что в моих глазах все одинаковы.

– Как, неужели не видите различий?

– О, конечно, все чем-нибудь друг от друга разнятся, но в моих глазах различий не существует, потому что различия людей до меня не касаются; для меня все равны и всё равно, а потому я со всеми одинаково добр.

– И вам так не скучно?

– Нет; я всегда доволен собой.

– И вы ничего не желаете?

– Как не желать? но не очень. Мне почти ничего не надо, ни рубля сверх. Я в золотом платье и я как есть – это всё равно; золотое платье ничего не прибавит Васину. Куски не соблазняют меня: могут ли места или почести стоить того места, которого я стою? Лиза уверяла меня честью, что он высказал это раз буквально. <…> Мало-помалу Лиза пришла к заключению, что и к князю (князю Серёже, жениху Лизы. – Н. Н.) он относится снисходительно, может, потому лишь, что для него все равны и “не существует различий”, а вовсе не из симпатии к ней. Но под конец он как-то видимо стал терять своё равнодушие и к князю начал относиться не только с осуждением, но и с презрительной иронией. Это разгорячило Лизу, но Васин не унялся. Главное, он всегда выражался так мягко, даже и осуждал без негодования, а просто лишь логически выводил о всей ничтожности её героя; но в этой-то логичности и заключалась ирония. Наконец, почти прямо вывел перед нею всю “неразумность” её любви, всю упрямую насильственность этой любви. <…> Лиза в негодовании встала с места, чтоб уйти, но что же сделал и чем кончил этот разумный человек? – с самым благородным видом, и даже с чувством, предложил ей свою руку. Лиза тут же назвала его прямо в глаза дураком и вышла.

Предложить измену несчастному потому, что этот несчастный “не стоит” её, и, главное, предложить это беременной от этого несчастного женщине, – вот ум этих людей! Я называю это страшною теоретичностью и совершенным незнанием жизни, происходящим от безмерного самолюбия. И вдобавок ко всему, Лиза самым ясным образом разглядела, что он даже гордился своим поступком, хотя бы потому, например, что знал уже о её беременности…»

Васин был арестован вместе с другим «дергачёвцами» и свою роль сыграл в этом князь Сергей Петрович, который «донёс» из ревности.

И ещё надо добавить, что в соседях у Васина проживала будущая самоубийца Оля с матерью, с которыми Аркадий, находясь у Васина в гостях, и встретиться впервые, познакомится, узнает, что и к ним Версилов имеет какое-то странное отношение…

Васька (козёл)

«Записки из Мёртвого дома»

Один из главных «героев» главы «Каторжные животные». «…вдруг очутился в остроге маленький, беленький, прехорошенький козлёнок. В несколько дней все его у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою. Нашли и причину держать его: надо же было в остроге, при конюшне, держать козла. Однако ж он жил не в конюшне, а сначала в кухне, а потом по всему острогу. Это было преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. <…> Когда он стал подрастать, над ним, вследствие общего и серьезного совещания, произведена была известная операция, которую наши ветеринары отлично умели делать. “Не то пахнуть козлом будет”, – говорили арестанты. После того Васька стал ужасно жиреть. Да и кормили его точно на убой. Наконец вырос прекрасный большой козел, с длиннейшими рогами и необыкновенной толщины. Бывало, идёт и переваливается. Он тоже повадился ходить с нами на работу для увеселения арестантов и встречавшейся публики. Все знали острожного козла Ваську. Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут ещё каких-нибудь листьев, наберут на валу цветов и уберут всем этим Ваську: рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный, а они идут за ним и точно гордятся перед прохожими. До того зашло это любованье козлом, что иным из них приходила даже в голову, словно детям, мысль: “Не вызолотить ли рога Ваське!” Но только так говорили, а не исполняли…»

Увы, по приказу Плац-майора арестанты вынуждены были Ваську прирезать и съесть: «Мясо оказалось действительно необыкновенно вкусным».

Вася

«Дядюшкин сон»

Учитель, поэт; возлюбленный Зины Москалёвой. Хроникёр рисует по сути предсмертный портрет этого героя – когда Зина по зову матери умирающего прибежала к нему проститься: «Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой, через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишка, с какими-то щёлочками вместо окон и обнесённый сугробами снегу со всех сторон.

В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнём, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. <…> Всё лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжёлых ночей его болезни…»

По словам Марьи Александровны Москалёвой, старающейся очернить Васю в глазах дочери, это «мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалования, кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в “Библиотеке для чтения” и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире…» Уже в этих, явно несправедливых словах слышится что-то симпатическое, что-то располагающее в его пользу. Вася не просто поэт, а – влюблённый поэт, и вследствие этого он не просто мечтает о славе, а о славе ради любимой (другой вопрос – достойна ли Зина Москалёва такой мечты?): «Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в “Отечественных записках” такую поэму, какой и не бывало ещё на свете. Думал в ней излить все свои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я всё бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами…» Бедный Вася осмеливается признаться в своих мечтах лишь на смертном одре, умирая от чахотки…

И, между прочим, Вася-поэт умирает добровольно – он сам себя убил. И свёл он счёты с жизнью, казалось бы, из-за несчастной любви, из-за ревности, но всё же коренная причина кроется в его неудачливости, в его страсти к поэзии. Зина-то как раз отвечает ему взаимностью, любит-ценит его именно за поэтическую возвышенность души и талант. Однако ж, в глазах её маменьки он в качестве жениха для Зины представляет из себя полный ноль. Да и сам Вася, уже на смертном одре, высказывает Зине свои потаённые мысли, каковые терзали и самого Достоевского перед свадьбой с М. Д. Исаевой: «Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. <…> Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду…»

Поэт Вася решился добровольно уйти из жизни весьма романтическим способом – убить себя скоротечной чахоткой. Вот как он сам объяснил Зине свою задумку и, так сказать, технологию суицидного процесса: «Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нём табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта <…> и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, – но всё мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Всё-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты всё будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придёшь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени… Я прощаю тебя, умирая на руках твоих…» Вскоре в документально-мемуарных «Записках из Мёртвого дома» таким способом один из каторжников Устьянцев «переменит участь», боясь наказания палками, и станет ясно, что писатель вино, настоянное на табаке, не придумал..

Поэт-герой из «Дядюшкиного сна» решил, что самоубийство – самый действенный способ наказать виновницу самоубийства. И Зина, действительно, чувствуя свою вину, в отчаянии восклицает: «Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить!..» И более того, она поклялась Васе обречь себя на одиночество, но слово своё не сдержала…

Судя по всему, похожий на Васю герой должен был стать заглавным героем неосуществлённого замысла конца 1860-х гг. «Смерть поэта».

Вахрамеев Нестор Игнатьевич

«Двойник»

Губернский секретарь, «молодой сослуживец и некогда приятель» Якова Петровича Голядкина. По аттестации Голядкина, Вахрамеев – «глуп, как простое осиновое бревно». Такое мнение о бывшем приятеле появилось у Голядкина после того, как тот переметнулся на сторону Голядкина-младшего.

Великий инквизитор

«Братья Карамазовы»

Католический первосвященник – испанский кардинал, заглавный герой вставной «поэмы» Ивана Карамазова «Великий инквизитор», пересказанной автором брату Алёше (ч. 2, кн. 5, гл. V). Действие в «поэме» Ивана происходит в XVI в., в Испании, в Севилье, когда инквизиция (от лат. inguisitio – расследование), специально учреждённый с XIII в. институт римско-католической церкви, свирепствовала особенно жестоко и тысячами сжигала на кострах еретиков. «Будничный» портрет Великого инквизитора дан в момент, когда, обходя улицы Севильи, он увидел, как Иисус Христос совершает чудо воскрешения умершей девочки: «Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых ещё светится как огненная искорка блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов Римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и “священная” стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он всё видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его…»

Вся дальнейшая часть «поэмы», по существу, – монолог Великого инквизитора перед упорно молчащим узником в темнице: кардинал страстно доказывает Христу, что Его новое пришествие на землю совершенно излишне, Он только мешает им, представителям католической церкви, устанавливать царствие Божие на земле: «…Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли ещё: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец ожидая Тебя, и понесли и ещё понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на Тебя же и воздвигнут свободное знамя своё. Но Ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжём? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: “Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих”. Получая от нас хлебы конечно они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берём у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберётся и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо Ты вознёс их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастие слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе как птенцы к наседке. Они будут дивиться, и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмём на себя. И возьмём на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, – всё судя по их послушанию, – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, – всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твоё и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то, уж конечно не для таких как они. Говорят и пророчествуют, что Ты придёшь и вновь победишь, придёшь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. <…> Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой “восполнить число”. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Твой. Я ушёл от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется и царство наше созиждется. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришёл нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя. Dixi…»

Однако ж это латинское непреложное «Dixi» («Я сказал»), похожее на клятву, окончательной точкой в диспуте не стало: последнее слово, вернее, поцелуй Иисуса в «бескровные девяностолетние уста» заставляют Великого инквизитора «вздрогнуть» и изменить своё решение – он раскрывает двери темницы, выпускает пленника и говорит ему: «Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!»

Алёша, выслушав «поэму» и дополнительные доводы Ивана, что-де его Великий инквизитор прав, отрицая «нужность» для людей Христа и примкнув к «умным людям» (то есть – к высшему католичеству), восклицает: «– Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов… Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!..»

Идея римского католицизма как идея всемирной государственной власти церкви, католицизм и православие, роль Иисуса Христа в судьбах человечества… Вопросы эти волновали Достоевского на протяжении всего его «зрелого» творчества, поднимались-затрагивалась в «Записках из подполья», «Идиоте», «Подростке», на страницах «Дневника писателя». В главе «Великий инквизитор» «Братьев Карамазовых» размышления писателя на эти темы выразились наиболее концентрированно и полно. Сам автор придавал большое значение этой «поэме», ибо выразил в ней всё то, что обозначил ёмкой метафорой в самой последней записной тетради 1880—1881 гг. – «горнило сомнений»: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла…» И ещё в одном месте: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в «Инквизиторе» и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!..»

Единственный раз Достоевский читал главу «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы» на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. и во вступительном слове так пояснил суть поэмы «атеиста» Ивана Карамазова и её заглавного героя: «Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив её с целями мира сего, то разом утратиться и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему…»

Образ Великого инквизитора из «поэмы» Ивана Карамазова был навеян в какой-то мере образом Томаса Торквемады (1420—1498) – главы испанской инквизиции (великого инквизитора). Любопытно, что после выхода романа читатели и критика стали проводить параллели между Великим инквизитором и К. П. Победоносцевым, с которым Достоевский близко общался в последние годы жизни.

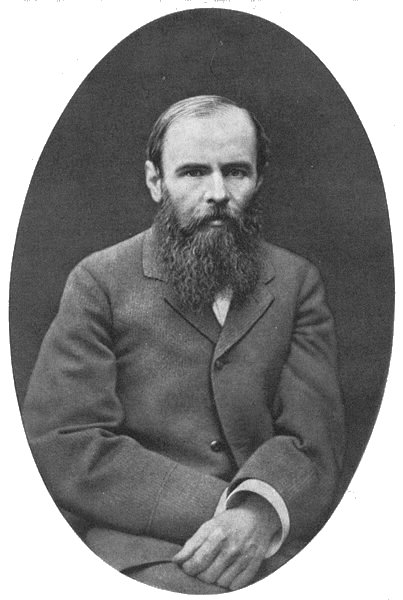

Ф. М. Достоевский. Фотография М. М. Панова, 1880 г.