Николай Николаевич Наседкин

Достоевский. Энциклопедия

Будь окончание нынешней войны благополучно – и Россия несомненно войдет в новый и высший фазис своего бытия…»

Глава третья.

I. Толки о мире. «Константинополь должен быть наш» – возможно ли это? Разные мнения.

II. Опять в последний раз «прорицания».

III. Надо ловить минуту.

В войне с Турцией Россия одерживала всё новые победы и в европейской и в российской прессе широко обсуждались вопросы и условия заключения мира. В частности, в газете «Русский мир» появился ряд статей Н. Я. Данилевского, автора капитального труда «Россия и Европа» (1869), (высоко ценимого Достоевским), который считал, что Константинополь должен со временем стать «общеславянским» городом, а пока его лучше оставить под властью турок… Автор ДП категорически с этим не согласен, он считает, что надо поменьше прислушиваться к «мнению Европы» и «ловить минуту» – воспользоваться плодами победы максимально: «Константинополь должен быть наш, завоёван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки…»

Д Е К А Б Р Ь.

Глава первая.

I. Заключительное разъяснение одного прежнего факта.

II. Выписка.

III. Искажения и подтасовки и – нам это ничего не стоит.

IV. Злые психологи. Акушеры-психиатры.

V. Один случай, по-моему, довольно много разъясняющий.

VI. Враг ли я детей? О том, что значит иногда слово «счастливая».

Достоевский вновь возвращается к делу Корниловой, выбросившей из окна свою падчерицу, речь о котором шла в ДП уже трижды (1876, октябрь, гл. 1; декабрь, гл. 1; 1877, апрель, гл. 2). Вызвано это было тем, что в газете «Северный вестник» (1877, № 8), некий «Наблюдатель» обвинил писателя в защите преступницы, в оправдании преступления против ребёнка. Писатель здесь подробно разъясняет свою позицию и своё участие в этом конкретном деле и свою позицию по «детскому вопросу», по судебной реформе, по психологии преступников вообще.

Глава вторая.

I. Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле.

II. Пушкин, Лермонтов и Некрасов.

III. Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке.

IV. Свидетель в пользу Некрасова.

Первые четырё части второй главы посвящены памяти Н. А. Некрасова, скончавшегося 27 декабря 1877 г. Достоевский пишет о похоронах поэта, своих последних встречах с ним, вспоминает 1840-е гг., когда Некрасов одним из первых оценил его дебютный роман «Бедные люди» и свёл начинающего писателя с В. Г. Белинским, даёт свою оценку Некрасову как гражданину и поэту, определяет его значение в ряду других великих русских поэтов, его народность: «В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил всё своё очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил своё оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. Но что главное – это то, что он не нашел предмета любви своей между людей, окружавших его, или в том, что чтут эти люди и пред чем они преклоняются. Он отрывался, напротив, от этих людей и уходил к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным, когда нападало на него отвращение к той жизни, которой он минутами слабодушно и порочно отдавался; он шёл и бился о плиты бедного сельского родного храма и получал исцеление…»

V. К читателям. В заключительной подглавке Достоевский прощается «на время» с читателями «Дневника писателя», обещает через год возобновить его издание как только «отдохнёт» и напишет новый роман («Братья Карамазовы», работа над которыми заняла почти все оставшиеся до смерти три года), благодарит всех читателей и корреспондентов, писавших ему письма. В постскриптуме писатель горячо рекомендует всем прочесть только что вышедшую книгу «Восточный вопрос прошедшего и настоящего. Защита России. Сэра Т. Синклера, баронета, члена британского парламента. Перевод с английского», которую издал В. Ф. Пуцыкович и которая по теме и духу близка «Дневнику» во взгляде на Восточный вопрос.

Дневник писателя. 1880

Ежемесячное издание. Год III. Единственный выпуск на 1880.(XXVI)

А В Г У С Т.

Глава первая.

Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине.

Глава вторая.

Пушкин (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности.

Глава третья.

Придирка к случаю. Четыре лекции на разные темы по поводу одной лекции, прочитанной мне г-ном А. Градовским. С обращением к г-ну Градовскому

I. Об одном самом основном деле.

II. Алеко и Держиморда. Страдания Алеко по крепостному мужику. Анекдоты.

III. Две половинки.

IV. Одному смирись, а другому гордись. Буря в стаканчике.

«Пушкинская речь», произнесённая Достоевским в Москве на открытии памятника А. С. Пушкину, была опубликована сначала в газете «Московские ведомости» (1880, № 162, 13 июня) и вызвала шквал обсуждений, полемики в прессе. Писатель, отложив работу над романом «Братья Карамазовы», подготовил и выпустил по этому поводу единственный выпуск «Дневника писателя» за 1880 г., в котором поместил целиком текст речи, свои комментарии к ней и ответы на главные возражения оппонентов, в первую очередь – профессора и публициста А. Д. Градовского, опубликовавшего свою статью «Мечты и действительность» в «Голосе» (1880, № 174, 25 июня).

«Дневник писателя. 1880». Страница черновика.

Дневник писателя. 1881

Ежемесячное издание. (XXVII)

Последний выпуск ДП за 1877 г. Достоевский закончил обещанием возобновить издание его через год. Однако «художническая работа» над романом «Братья Карамазовы» оказалась не менее срочной и тяжёлой, чем работа над ежемесячным «Дневником», так что к регулярному выпуску его (не считая единственного «пушкинского» номера за 1880 г.) писатель смог вернуться только с 1881 г. Огромный успех «Пушкинской речи», нового романа, не утихающая полемика вокруг августовского ДП за 1880 г. – всё это способствовало небывалому росту популярности Достоевского. Общество с нетерпение ждало его непосредственного прямого слова на страницах возобновлённого «Дневника». Но писатель, увы, успел подготовить только январский выпуск, который вышел уже после его скоропостижной смерти.

Я Н В А Р Ь.

Глава первая.

I. Финансы. Гражданин, оскорблённый в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны.

II. Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?

III. Забыть текущее ради оздоровления корней. По неуменью впадаю в нечто духовное.

IV. Первый корень. Вместо твёрдого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов.

V. Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться.

«Господи, неужели и я, после трёх лет молчания, выступлю, в возобновлённом “Дневнике” моём, с статьёй экономической? Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю с статьей экономической…» Так, как бы извиняясь, начинает Достоевский возобновлённый ДП и далее обсуждает самую злободневную проблему для текущего состояния России – возрождение после войны. Свою основную мысль писатель формулирует так: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы…» А самый «первый», самый «главный корень» – простой народ, мужик. «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду…», – советует автор ДП власть предержащим и всему «высшему обществу»…

Глава вторая.

I. Остроумный бюрократ. Его мнение о наших либералах и европейцах.

II. Старая басня Крылова об одной свинье.

III. Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?

IV. Вопросы и ответы.

В качестве одной из кардинальных мер оздоровления финансов России в либеральной печати предлагалось сокращение военного бюджета и конкретно – сократить армию на пятьдесят тысяч солдат. Достоевский же считает, что в первую очередь надо подумать о сокращении армии бюрократов. Тем более, что армии русской и в мирное время дел хватает. И на следующих страницах «Дневника», как бы продолжая эту тему, писатель размышляет о будущем России в Азии. Как раз после долгих неудач экспедиции русских войск в Туркменистане была наконец 12 января 1880 г. взята штурмом крепость Геок-Тепе, а следом, через неделю, и – Асхабад (Ашхабад). По мнению Достоевского, Азия для России значит чрезвычайно много: «…с поворотом в Азию, с новым на неё взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не открытая ещё нами тогдашняя Америка. С стремлением в Азию у нас возродится подъём духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, – тотчас найдём что нам делать, а с Европой, в два века, мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями…» И это, по сути, – завещание великого русского писателя.

Дорого стоят детишки…

Стихотворение. 1876—1877. (XVII)

Шуточное четверостишье, сохранившееся в записной тетради, обращено к жене писателя А. Г. Достоевской.

<Драма. В Тобольске…>

Неосущ. замысел, 1874. (XVII)

Набросок плана появился в записной тетради под датой 13 сентября 1874 г., в разгар работы над романом «Подросток». Во главу угла замысла положена трагедия мнимого отцеубийцы Дмитрия Ильинского, попавшего за преступление брата на каторгу, о которой уже шла речь в «Записках из Мёртвого дома». Судя по замыслу, значительная часть действия должна была разворачиваться в остроге и после возвращения Ильинского домой: он прощает брата, а тот в ответ прилюдно признаётся в убийстве отца… В этом плане-наброске уже содержится главная сюжетная линия будущих «Братьев Карамазовых».

Дядюшкин сон

(Из мордасовских летописей). Повесть. РСл, 1859, № 3. (II)

Основные персонажи:

Антипова Анна Николаевна;

Вася;

Зяблова Настасья Петровна;

Каллист Станиславич;

Князь К.;

Мозгляков Павел Александрович;

Москалев Афанасий Матвеевич;

Москалева Зинаида Афанасьевна;

Москалева Марья Александровна;

Паскудина Наталья Дмитриевна;

Степанида Матвеевна;

Фелисата Михайловна;

Фарпухина Софья Петровна;

Хроникёр.

В захолустном уездном городке Мордасове случилось событие из ряда вон: объявился проездом такой завидный жених, о котором местные невесты и мечтать не смели – князь К., столичная штучка, запросто бывавший в Париже и Вене… Мало дела, что из него уже песок сыплется и с головой не всё от старческого маразма в порядке, но зато толстый кошелёк и княжеский титул чрезвычайно скрашивают эти обстоятельства. Среди женского населения Мордасова вспыхивает-разворачивается нешуточная битва за руку и сердце князя – с интригами, подкупами, обманами. Результат битвы, увы, оказался трагическим: бедный князь не выдержал напряжённой жениховской жизни и скоропостижно умре, так и не успев никого осчастливить…

* * *

Это, по существу, второе дебютное произведение Достоевского – им начиналось новое вхождение в литературу после десяти лет каторги и солдатчины. Перед писателем стояла проблема из проблем – с чем ехать из Сибири в Россию? Для политического ссыльного трудность возвращения состояла лишь в деньгах, вернее, как всегда, – в их отсутствии. Для автора «Бедных людей» главным было не просто вернуться из «Мёртвого дома», из почти что забвения, но и сразу же вернуться в Литературу, найти-восстановить-занять в ней своё, потерянное было, место, заявить-напомнить о себе сразу и всерьёз. Причём, Достоевский, пристрастно читая все присылаемые братом журналы, отлично видел-знал: русская литература за эти минувшие без него почти десять лет на месте не стояла. Безусловно подтвердили своё реноме больших талантов уже известные ему И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин; громко заявили о себе и совершенно не знакомые ему А. Н. Островский и Л. Н. Толстой; небесталанным гляделся, к примеру, и А. Ф. Писемский… Между тем, за годы каторги сам Достоевский как бы потерял профессионализм, утратил писательские навыки и даже, страшно подумать, разучился вовсе писать-творить. Более трёх лет после острога, уже вполне имея возможность «держать перо в руках», он никак не может создать законченное цельное произведение – только наброски, планы, прожекты, намётки, мечты… Конечно, до получения офицерского чина его угнетала-сдерживала мысль, что ему всё равно не дозволено печататься. Однако ж, он уже решался публиковать свои вещи даже инкогнито (письмо к А. Е. Врангелю от 21 декабря 1856 г.), но готовая рукопись всё никак не могла появиться на свет. А ведь в письме к брату М. М. Достоевскому от 22 декабря 1856 г. писатель уверенно и убеждённо сообщал: «А в своих силах, если только получу позволение (Печататься. – Н. Н.), я уверен. Не сочти, ради Христа, за хвастовство с моей стороны, брат бесценный, но знай, смело, будь уверен, что моё литературное имя – непропадшее имя. Материалу в 7 лет накопилось у меня много, мысли мои прояснели и установились…»

Точно так же, как в начале 1840-х, заново начинающий писатель никак не может остановиться на одной какой-то «капитальной» идее. Если тогда он пробовал писать рассказы, исторические драмы, трагедии, пока не напал на счастливую мысль создать-сочинить реалистический роман в письмах, то и теперь он опять долго и мучительно ищет форму и способ сказать своё, новое,слово в литературе. Для начала он пробует писать воспоминания о каторге, затем берётся за большой «роман комический», о котором пишет-упоминает в письмах к А. Н. Майкову (18 янв. 1856 г.) и М. М. Достоевскому (9 нояб. 1856 г.), причём последнему сообщает: «…отрывки, совершенно законченные эпизоды, из этого большого романа, я бы желал напечатать теперь». Однако ж, через год (3 нояб. 1857 г.) Достоевский признаётся брату: «…весь роман, со всеми материалами, сложен теперь в ящик. Я взял писать повесть, небольшую (впрочем, листов в 6 печатных). Кончив её, напишу роман из петербургского быта, вроде «Бедных людей» (а мысль ещё лучше «Бедных людей»), обе эти вещи были давно мною начаты и частию написаны, трудностей не представляют, работа идет прекрасно, и 15-го декабря я высылаю в «Вестник» мою 1-ю повесть…» Речь в данном случае идёт, вероятнее всего, о повести «Село Степанчиково и его обитатели» и романе «Униженные и оскорблённые». Но к 15-му декабря рукопись повести выслана в «Русский вестник» не была – писатель закончил работу над ней только через полтора года, в июне 1859-го. А за петербургский роман Достоевский вплотную засядет и вовсе через три года…

А тогда, в Сибири, он сделал-совершил и вовсе невероятное: через Михаила Михайловича заключает в декабре 1857 г. договор с редактором-издателем только что созданного журнала «Русское слово» Г. А. Кушелёвым-Безбородко на публикацию своего романа и получает вперёд 500 рублей серебром; и тут же, буквально следом (11 января 1858 г.) он в письме к издателю РВ М. Н. Каткову предлагает большой роман, первую часть обязуется выслать в продолжение лета, так что «милостивый государь г-н издатель» может с сентябрьского номера роман уже и печатать. Причём Достоевский совершенно откровенно сообщает Каткову о своём соглашении-договоре с Кушелёвым-Безбородко, о 500-х рублях аванса, но так как он, Достоевский, «вошёл в долги», а так же «и для дальнейшего своего обеспечения» ему крайне и срочно необходимо иметь 1000 рублей, то он и просит у издателя московского журнала, в свою очередь, 500 рублей под будущий роман. Повесть «Дядюшкин сон» редакция РСл получит вместо апреля 1857-го только в январе следующего года, а в РВ повесть «Село Степанчиково и его обитатели» – и то частями! – дождутся только через год после обещанного срока, летом 1859-го. Но, надо подчеркнуть, писательское реноме автора «Бедных людей» было ещё столь высоко, что Кушелёв-Безбородко не огорчился опозданием «Дядюшкиного сна», а, напротив, тут же выслал Достоевскому новый аванс в тысячу рублей под ещё один обещанный им роман.

Ещё в Семипалатинске Достоевский жаждет узнать о том, какое впечатление производит на публику и производит ли вообще повесть «Дядюшкин сон». Первым откликается в письме поэт А. Н. Плещеев, который прочёл её в рукописи: в целом отзыв положителен («Вообще-то повесть весьма хороша…»), но друг юности и не скрывает, что ожидал большего, и что «роман отзывается спешностью». В этом же письме он уведомляет автора, что-де Тургенев страстно желает прочесть «Дядюшкин сон» как можно быстрее, ещё в корректуре. Думается, такое нетерпение со стороны именно Ивана Сергеевича весьма Достоевскому польстило. Но критика замолчит первую послекаторжную повесть Достоевского. Да и сам автор впоследствии не очень её ценил и понимал, что перестраховался, начав возвращение в литературу не с «Записок из Мёртвого дома», а с комических водевилей. Когда в 1873 г. московский студент М. П. Фёдоров попросил у писателя разрешения переделать историю «из мордасовских летописей» для сцены, Достоевский ему откровенно написал-объяснил: «…15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу её плохою. Я написал её тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще, и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку и замечательной невинности…»

Примечательно, что в этой «голубиного незлобия» повести содержатся пародийные переклички не только со второстепенными водевилями того времени, но и с «Евгением Онегиным» А. С. Пушкина, «Ревизором» и «Мёртвыми душами» Н. В. Гоголя.

Евгения Гранде

Перевод романа О. де Бальзака. «Репертуар и Пантеон», 1844, № 6—7.

Несколько лет перед вступлением на путь профессионального литератора Достоевский только и занимался тем, что писал и уничтожал написанное. Известно из воспоминаний современников, А. Е. Ризенкампфа, например, о его таинственных ранних трагедиях «Борис Годунов» и «Мария Стюарт», о многочисленных рассказах, которые были-существовали, но которые никто не читал. А вступил будущий автор «Братьев Карамазовых» в литературу в 1844 г. переводом популярного романа «Eugenie Grandet» (1833) знаменитого тогда уже и в России французского писателя Бальзака. В то время такой путь был обычным: к примеру, за несколько лет до того переводом романа Поль де Кока «Магдалина» начал свою литературную карьеру В. Г. Белинский. Занимался переводами, но с немецкого и брат Достоевского – М. М. Достоевский. Увлечение молодого Достоевского творчеством Бальзака и хорошее знание французского языка определили выбор произведения для перевода. Исследователи отмечают, что Достоевский подошёл к работе творчески, внёс в психологию поведения героев, их язык, вообще в стилистику произведения много своего. И в то же время перевод романа живого классика французской литературы стал для начинающего русского романиста своеобразной школой, в какой-то мере отразился уже в первом произведении – романе «Бедные люди», а образ кроткой и страдающей заглавной героини «подсказал» некоторые черты в образе Александры Михайловны из «Неточки Незвановой».

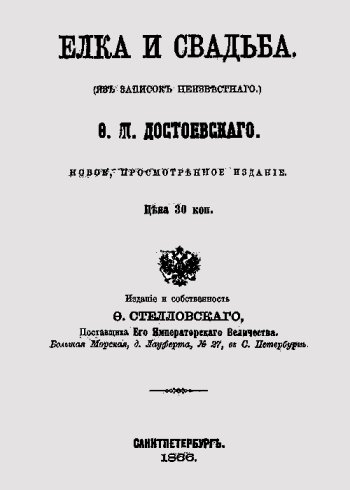

Ёлка и свадьба

(Из записок неизвестного). Рассказ. ОЗ, 1848, № 9. (II)

Основные персонажи:

Господин с бакенбардами;

Девочка с приданным;

Мальчик;

Неизвестный;

Филипп Алексеевич;

Юлиан Мастакович.

Неизвестный повествователь начинает было о свадьбе, которую случайно видел-наблюдал на днях, но обрывает сам себя и рассказывает вначале о детской новогодней ёлке, на которой довелось ему присутствовать лет за пять до того. И там он стал невольным свидетелем отвратительной сцены: пожилой господинчик с брюшком, узнав, что для одной 11-летней девочки-гостьи её отцом уже приготовлено триста тысяч приданного, начинает подмасливаться к ней и даже ревновать маленького нищего мальчишку, сына гувернантки. А через пять лет Неизвестный, увидев свадьбу у церкви, в женихе узнаёт этого господинчика с брюшком – Юлиана Мастаковича, а в невесте – ту самую Девочку с приданным…

* * *

Рассказ, видимо, должен был войти в цикл рассказов, объединённых образом «неизвестного» повествователя, который Достоевский задумал в 1847—1848 гг., поэтому сохранился общий подзаголовок с рассказом «Честный вор». А главный герой, лицемерный негодяй Юлиан Мастакович, до этого уже появлялся в «Петербургской летописи» и повести «Слабое сердце». Достоевский неизменно включал этот рассказ в прижизненные издания своих сочинений.