Николай Николаевич Наседкин

Достоевский. Энциклопедия

Славянофилы, черногорцы и западники,

самая последняя перепалка

Статья. Вр, 1862, № 9, без подписи. (XX)

В войне с Турцией 1861—1862 гг. за свою независимость славянская Черногория потерпела поражение. В некоторых российских газетах, широко освещавших эти события, была объявлена подписка, сбор средств в пользу черногорцев. Как ни странно, зачинщицей доброго дела выступила газета крайне западнического направления «Современное слово» (1862, № 63), затем это объявление перепечатали другие издания самых разных направлений, в том числе и славянофильская газета «День». Но вместе с этим, между «Современным словом» и «Днём» вспыхнула резкая полемика по вопросу о помощи Черногории со взаимными упрёками и обвинениями в неискренности намерений. Достоевский, довольно язвительно прокомментировав эту не делающую чести ни славянофилам, ни западникам «перепалку», в конце убеждённо заявляет, что «западничество» и «славянофильство» со временем уступят место «почвенничеству»: «Мы верим, что эти две наивнейшие и невиннейшие теперь в мире теории умрут наконец сами собою, как две дряхлые ворчливые бабушки в виду молодого племени, в виду свежей национальной силы, которой они до сих пор не верят и с которой до сих пор, по привычке всех бабушек, обходятся как с несовершеннолетней малюткой…»

Каллиграфия Достоевского.

Смерть поэта (Идея)

Неосущ. замысел, 1869. (IX)

Замысел состоит из двух набросков планов произведения и одного диалога, предположительно отнесённого к этому замыслу. Заглавным героем должен был стать живущий в «углах» молодой человек, вся горькая судьба которого намечена одним ёмким предложением: «Поэт, 26 лет, бедность, заработался, воспаление в крови и нервы, чистый сердцем, не ропщет, умирает, брюхатая Жена и двое детей». Среди героев обозначены Атеист, Раскольник, Попик, Племянник, Доктор-нигилист и др., упоминается дважды фамилия С. Г. Нечаева. Первоначальный план данной повести возник в тесной связи с замыслом романа «Атеизм», затем частично вошёл в замысел <«Романа о Князе и Ростовщике»>.

Сон смешного человека

Фантастический рассказ. ДП, 1877, апрель. (XXV)

Основные персонажи:

Девочка;

Смешной человек;

Спутник.

По форме это – рассказ-монолог Смешного человека о том, как он открыл «истину». Однажды, в ноябрьский дождливый поздний вечер он возвращался голодный и уставший в свой угол, отогнал по дороге маленькую Девочку, которая умоляла его куда-то пойти, спасти её умирающую мать. Прогнал же он её потому, что «всё ему было всё равно» – он решил в этот вечер застрелиться. Но уже дома, в своей конуре от хозяев под крышей на пятом этаже, он начинает думать об этой девочке, не может никак прогнать её из памяти, момент самоубийства всё отодвигается и он незаметно для себя засыпает. И снится Смешному человеку, что он таки простреливает себе сердце из револьвера, его хоронят, но он продолжает всё понимать, чувствовать и ощущать. И вот могила разверзлась, кто-то увлекает его в фантастическом полёте через миры и пространства космоса на звезду-планету, которую пристально разглядывал он в тот вечер в разрыве туч. Планета та оказалась удивительно похожа на землю, только, в отличие от земли, люди там жили удивительно счастливо. И никогда Смешной человек «не видывал на нашей земле такой красоты в человеке», глаза этих людей «сверкали ясным блеском», лица «сияли разумом», в голосах их «звучала детская радость». И понял Смешной человек, что это «была земля, не осквернённая грехопадением», и люди здесь жили, как и предки землян когда-то, «в раю»… А далее герой «фантастического рассказа» с горечью, стыдом и ужасом вспоминает-рассказывает, как он развратил тамошних счастливых людей, привил им все пороки землян, погубил чудесную райскую планету… Но, к счастью, это был только сон. Проснувшись, Смешной человек понял, что обрёл-понял истину: «…я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. <…> Главное – люби других как себя <…> Если только все захотят, то сейчас всё устроится…» Так просто! Но Смешной человек, только ещё собираясь идти проповедовать эту простую истину, уже знает-предполагает, что его посчитают за сумасшедшего…

* * *

«Сон смешного человека» – единственное художественное произведение в ДП за 1877 г. Этот «фантастический рассказ» имеет такой же подзаголовок, как и «Кроткая», но здесь «фантастичность» не просто условное обозначение формы повествования, а художественный приём, суть произведения. Для понимания этого надо вспомнить суждение Достоевского из письма к Ю. Ф. Абаза от 15 июня 1880 г.: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» – верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя её, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов…» Недаром в черновых набросках к своему «фантастическому рассказу» Достоевский упомянул и Э. По, о «фантастическом реализме» которого писал за десять с лишним лет до того в <Предисловии к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»> в журнале «Время».

В «Сне смешного человека» с наибольшей силой отразились и сконцентрировались размышления Достоевского о «золотом веке», который, как он (вслед за А. Сен-Симоном, Ш. Фурье и другими утопистами при всём расхождении с их идеями-теориями) верил, находится не позади, а впереди человечества. При жизни Достоевского этот глубоко философский и просто прекрасный рассказ критика не удостоила вниманием.

Сороковины

Книга странствий. Неосущ. замысел, 1875—1877. (XVII)

Произведение, судя по небольшому наброску плана в записной тетради, должно было состоять из «мытарств» 1-го, 2-го и т. д. Замысел этот позже воплотился в какой-то мере в «Братьях Карамазовых» (кн. 9, гл. III—V и кн. 11, гл. IX), где показано «хождение души по мытарствам» Дмитрия Карамазова, а также в сцене встречи-диалога Ивана Карамазова с Чёртом.

Социализм и христианство

Неосущ. замысел, 1864—1865. (XX).

В записной тетради сохранилось несколько черновых набросков под таким заглавием. Судя по всему, в этой статье Достоевский намеревался развить ряд идей, содержащихся в «Зимних заметках о летних впечатлениях» и в записи от 16 апреля 1864 г. «Маша лежит на столе…» В плане статьи намечены многие вопросы, важные для понимания мировоззрения Достоевского в 1860—1870-е гг.

Стена на стену

Статья. Гр, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)

Заглавие статьи связано с заметкой в № 145 «Русского мира», в которой сообщалось о кулачном бое «стенка на стенку» в подмосковной деревне Свистухе со смертоубийством одного из участников. Об этом случае Достоевский упоминал в статье «Пожар в селе Измайлове». На этот раз редактор «Гражданина» вновь обращается к сообщениям в газетах «Русский мир», «Биржевые ведомости», «Современность» о случаях нелепых разборок-тяжб, самоуправства, преступлений, о начальниках-самодурах и дворянах-преступниках, чтобы поднять вопрос о падении нравов. Достоевский с горькой иронией констатирует, что «рыцарские обычаи уничтожаются повсеместно и мы демократизируемся повсеместно». И ещё: «Вся Россия заражена в известном смысле страшною мнительностью, во всех сословиях и во всех занятиях и именно насчёт власти. Каждый думает про себя: “А ну как подумают про меня, что у меня не так много власти?..»

Столетняя

Рассказ. ДП, 1876, март, гл. первая, II. (XXII)

Основные персонажи:

Дама;

Макарыч;

Марья Максимовна;

Миша;

Пётр Степанович;

Сергей.

Одна знакомая Дама (по свидетельству А. Г. Достоевской, это была она) рассказала автору, как встретила в одно утро несколько раз одну и ту же древнюю старушку, куда-то упорно с передышками-остановками поспешающую. Порасспросила её, пятачок подала (хотя старушка и не нищенка) и оказалось, что бабушке этой уже сто четыре годочка, из дому уже редко выходит, а тут – «тепло, солнышко светит» и решила она: «дай пойду к внучкам пообедать». И вот никак у писателя из ума не идёт рассказ об этой «столетней», полной «душевной силы», и в воображении дорисовал он «продолжение о том, как она дошла к своим пообедать». Он придумал-домыслил и внучку, и её мужа-цирюльника, и трёх детишек, и гостя, который сидел у них, когда бабушка пришла, всем имена дал. И получилась «правдоподобная меленькая картинка» – светлая и печальная одновременно – о том, как эту душевную столетнюю старушку сподобил Господь Бог добраться в солнечный день до дома внучки, и там прямо во время разговора с ними умереть – окончить свой путь земной тихо и без мучений, среди родных и близких людей…

У Тихона

Глава из романа «Бесы». (XI)

Основные персонажи:

Лебядкин Игнат Тимофеевич;

Лебядкина Марья Тимофеевна;

Матрёша;

Ставрогин Николай Всеволодович;

Тихон (отец Тихон).

В главе, которая должна была быть девятой, рассказывается, как Ставрогин посетил живущего в монастыре на покое архиерея Тихона и дал прочесть ему свою исповедь. В этой откровенной и циничной до предела исповеди Ставрогин признавался-живописал, как несколько лет тому назад изнасиловал 14-летнюю Матрёшу, затем спокойно наблюдал в щёлку, как девочка эта вешается, а через некоторое время женился на убогой и хромой Марье Лебядкиной. Редакция «Русского вестника» отказалась публиковать уже набранную главу, несмотря даже и на то, что Достоевский переделывал-смягчал текст. А между тем, глава эта имеет чрезвычайно важное значение для характеристики Ставрогина, и мыслилась автором как идейный и композиционный центр романа. Однако ж в дальнейшем, при отдельном издании романа, Достоевский главу «У Тихона» почему-то так и не восстановил. Сохранилась она в виде гранок декабрьской книжки РВ за 1871 г. с правкой Достоевского и в виде копии, сделанной А. Г. Достоевской с рукописи и не доведённая до конца.

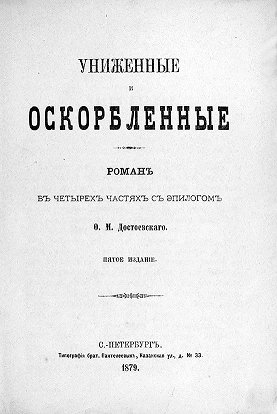

Униженные и оскорблённые

Роман в четырёх частях с эпилогом. Вр, 1861, № 1—7, с подзаголовком: «Из записок неудавшегося литератора» и посвящением М. М. Достоевскому. (III)

Основные персонажи:

Азорка;

Александр Петрович;

Александра Семёновна;

Архипов;

Безмыгин;

Бубнова Анна Трифоновна (мадам Бубнова);

Валковский Алексей Петрович (Алёша);

Валковский Пётр Александрович (князь Валковский);

Иван Петрович;

Ихменев Николай Сергеевич;

Ихменева (Шумилова) Анна Андреевна;

Ихменева Наталья Николаевна (Наташа);

Маслобоев Филипп Филиппович;

Матрёна;

Митрошка;

Нелли (Елена);

Сизобрюхов Степан Терентьевич;

Смит Иеремия;

Филимонова Катерина Фёдоровна (Катя).

Бедный и больной литератор Иван Петрович, находясь при смерти в больнице, пишет-вспоминает о событиях последнего года. Все эти «прошедшие впечатления» волнуют его «до боли, до муки», и если бы он не изобрёл себе «этого занятия» – написать нечто вроде романа о происшедшем, – он бы «умер с тоски». А произошло вот что. Иван Петрович рано остался сиротой и вырос в семье мелкопоместного помещика Ихменева, которая стала ему как родной, а единственная их дочь, Наташа, – вместо сестры. И вот два года назад, когда Иван уже жил в Петербурге и только-только «выскочил в литераторы», его первый роман (судя по пересказу, очень напоминающий «Бедные люди») имел успех, разорившийся Ихменев с семьёй перебрался в столицу – искать справедливости, вести тяжбу с разорителем. А им, обидчиком, был сосед по имениям князь Валковский. Тяжба приняла затяжной и невыгодный для старика Ихменева характер. А между тем, у Наташи Ихменевой (которую Иван Петрович, конечно же, давно и горячо любил совсем не как сестру) вспыхивает страстный роман с молодым князем Алёшей Валковским, она сбегает от родителей к нему. У Алёши же, в свою очередь, есть невеста Катя, которую он любит. Но он и Наташу полюбил, казалось бы, больше жизни – даже наперекор отцу. А Иван Петрович, махнув рукой на личное счастье, помогает Наташе и Алёше выстоять в борьбе с деспотизмом родителей, поддерживает их. Для него главнее ничего на свете нет – лишь бы его любимая была счастлива. А теперь о Нелли. Эта нищая девочка появилась в судьбе Ивана Петровича тоже год назад. Он случайно познакомился с её дедом в день его смерти и взял как бы опекунство над девочкой, оставшейся совсем сиротой. Но, как выясняется по ходу повествования, не совсем уж она сирота, ибо отцом-то её является никто другой, как всё тот же князь Валковский. Но настоящую семью обретает Нелли, ставшая Леной, в доме Ихменевых… Однако ж кончается всё грустно: процесс Валковскому проигран, Наташа молодым князем брошена, Нелли умерла, Иван Петрович остаётся один, дни его сочтены, «Униженные и оскорблённые» – его лебединая песня…

* * *

Ещё из Сибири (8 нояб. 1857 г.) Достоевский писал старшему брату М. М. Достоевскому, что собирается написать «роман из петербургского быта, вроде “Бедных людей” (а мысль ещё лучше “Бедных людей”)…» Но приступил он к работе над романом уже в Петербурге в мае 1860 г. и завершил в июле 1861-го. Роман имел большой успех у читающей публики и способствовал быстрому росту тиража журнала «Время». Мнения критиков, естественно, разделились. Одними из первых и доброжелательно оценили новый роман автора «Бедных людей»: Н. Г. Чернышевский (С, 1861, № 2) и А. Н. Плещеев (МВед, 1861, № 13, 17 янв.), А. Хитров («Сын отечества», 1861, № 9) и др. А вот Г. А. Кушелев-Безбородко (РСл, 1861, № 9), Н. А. Добролюбов (С, 1861, № 9), Е. Тур («Русская речь», 1861, № 11) и ряд других рецензентов, наоборот, признавая занимательность романа, находили в нём серьёзные, на их взгляд, недостатки – надуманность сюжета, немотивированность поведения героев, мелодраматический колорит. О том, как близко к сердцу принимал Достоевский подобные отзывы, можно судить по его признанию в «Примечании <к статье Н. Страхова “Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве”>», сделанному спустя три года: «Совершенно сознаюсь, что в моём романе выставлено много кукол, а не людей, что в нём ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нём будет поэзия, 2) что будет два-три места горячих и сильных, 3) что два наиболее серьёзных характера будут изображены совершенно верно и даже художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нём есть с полсотни страниц, которыми я горжусь…» И далее автор, отдав всю какую только можно дань скромности, позволяет вылиться из-под своего пера и фразе, наполненной достоинством и сдержанной авторской гордостью: «Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики…» Невольно подумаешь – если бы та же Евгения Тур (Е. В. Салиас-де-Турнемир), посчитавшая высокомерно, что-де «Униженные и оскорблённые» «не выдерживают ни малейшей художественной критики», вместо своих пухлых «художественных» романов («Племянница», «Три поры жизни» и пр.) написала бы, создала только одно произведение уровня и значимости этого «петербургского романа» Достоевского, она уже не была бы сейчас так прочно и безнадёжно забыта…

«Униженные и оскорблённые» – первый большой, со сложным разветвлённым сюжетом роман писателя, это как бы репетиция, проба, подступ к романам, которые составят «великое пятикнижие» Достоевского, принесут ему всемирную известность. Недаром в «Униженных и оскорблённых» вспоминается творческая история самого первого романа писателя – «Бедные люди», – недаром возникает и своеобразная перекличка между заглавиями. Достоевский как бы подводит итог своему раннему периоду творчества, оценивает его и окончательно завершает.

Хозяйка

Повесть. ОЗ, 1847, № 10, 12. (I)

Основные персонажи:

Алексей (Алёша);

Дворник-татарин;

Катерина;

Кошмаров;

Мурин Илья;

Ордынов Василий;

Ярослав Ильич.

В повести, состоящей из двух частей, много таинственного, недосказанного, мистического. Молодой человек по фамилии Ордынов решил переменить квартиру и снял угол от жильцов в квартире некоего Мурина, у которого в прошлом была какая-то мрачная история и который на поверку оказывается чуть ли не колдуном. Странная у Мурина и молодая жена Катерина (дворник-татарин так прямо считает её сумасшедшей) и тоже со своей мрачно-таинственной историей в прошлом. Между Ордыновым и Катериной вспыхивают-начинаются вдруг болезненные мучительные отношения – горячечная какая-то любовь. И, конечно, – ревность со стороны старого мужа, дело чуть не доходит до смертоубийства. Но всё заканчивается лишь разлукой – Ордынов съезжает от Муриных, переносит тяжелейшую болезнь, чудом выживает, а через некоторое время узнаёт, что Мурины уехали из Петербурга…

* * *

Достоевскому, после упоительного успеха «Бедных людей», суждено было испить горькую чашу: В. Г. Белинский, а вслед за ним и большинство читателей и критиков считали каждое его последующее произведение всё более неудачным. Молодой писатель после очередного провала с повестью «Господин Прохарчин» отказывается от прежних аналогичных замыслов, от «повторения старого», как напишет он в 20-х числах октября М. М. Достоевскому, и с вдохновением пишет-создаёт «Хозяйку». Вместо бедного униженного чиновника в герои взят «мечтатель», что внесло в типичную «петербургскую» повесть с элементами «физиологического очерка» струю романтизма. Кроме того, в этом произведении впервые у Достоевского столь много внимания уделено анализу внутреннего психологического состояния героя, исследованию самых потаённых «извивов» его души. Определённое воздействие на стиль (близкий фольклорному) и колорит повести оказало раннее творчество Н. В. Гоголя, особенно – «Страшная месть».

Увы, надежды Достоевского на успех своего необычного произведения провалились. Белинский первый и беспощадно осудил его «романтический» опыт в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (С, 1848, № 1, 3): «…автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши всё это лаком русской народности <…> Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво…» В письмах же к друзьям (В. П. Боткину, П. В. Анненкову) «неистовый Виссарион» и вовсе не церемонился, называя «Хозяйку» «мерзостью» и «страшной ерундой». Из критиков разве только А. А. Григорьев, уже тогда более чутко понимающий творчество Достоевского, как достоинство повести отметил её «тревожную лихорадочность» (РСл, 1859, № 5).

Честный вор

(Из записок неизвестного). Рассказ. ОЗ, 1848, № 4, под заглавием: «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор». (II)

Основные персонажи:

Аграфена;

Астафий Иванович;

Емельян Ильич (Емеля);

Костоправов;

Неизвестный.

Астафий Иванович, отставной солдат и бывший дворецкий, оставшись без места, зарабатывает на хлеб шитьём. По доброте душевной приютил он в своём углу пьянчужку Емелю, с которым сошёлся-познакомился случайно в харчевне. Тот, конечно, благодарен без меры, держит себя тихо, скромно, «ветошкой», лишнего не просит, всё по кабакам ходит пьёт горькую и почти не ест. Только однажды пропали у Астафия Ивановича только что пошитые рейтузы из сундука. Емельян клянётся-божится – не он украл. А сам пьян и нос в табаке. Так и не признался и вовсе пропал из дому. А через пять дней возвратился, трезвый, похмельный, в мучительном раздумье, всё маялся какой-то думой, даже выпить чарку, поднесённую добрейшим Астафием Ивановичем, наотрез отказался, в конце концов слёг от переживаний в смертельном недуге и уже перед самой кончиной признался-таки: он, он украл злополучные портки – согрешил…

* * *

Достоевский задумывал цикл произведений, объединённых образом повествователя – Неизвестного. Кроме «Рассказов бывалого человека» он появляется ещё в «Ёлке и свадьбе». Сами же «Рассказы бывалого человека» должны были, судя по всему, состоять из трёх произведений, объединённых, в свою очередь, героем по имени Астафий Иванович. В первом рассказе, под названием «Отставной» (текст его публикуется в ПСС в примечаниях к «Честному вору»), Астафий Иванович вспоминает о своём солдатском прошлом и об участии в войне против Наполеона. Во втором, под названием «Домовой», герой уже оставил солдатскую службу, живёт в Петербурге, работает на фабрике. Третьим и был «Честный вор», события в котором происходят «тому назад года два», когда Астафий Иванович, уже побывав в дворецких у одного барина, был без места и встретился с Емелей, и эту горькую историю рассказывает он Неизвестному, у которого, в свою очередь, является теперь жильцом и нахлебником. Замысел «Домового» не был осуществлён (сохранилось в рукописи лишь начало), и в ОЗ появились только две части. Для издания 1860 г. Достоевский объединил оба рассказа под общим заглавием «Честный вор (Из записок неизвестного)». Название это перекликается с популярной комедией-водевилем Д. Т. Ленского «Честный вор» (1829). П. В. Анненков в обзоре «Заметки о русской литературе прошлого года» (С, 1849, № 1) весьма благожелательно оценил «Честного вора», и это был единственный отзыв о рассказе Достоевского в критике 1840-х гг.