Николай Николаевич Наседкин

Достоевский. Энциклопедия

Записки лакея о своём барине

Неосущ. замысел, 1845. (XXVIII1)

Достоевский в письме М. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г. упомянул, что для задуманного Н. А. Некрасовым альманаха «Зубоскал» он будет писать «Записки лакея о своём барине». Ни альманах, ни произведение на свет так и не появились.

Каллиграфия Достоевского.

Заседание общества

любителей духовного просвещения 28 марта. Корреспонденция. Гр, 1873, № 14, 2 апр., с подписью: Ф. Д. (XXI)

В 1872 г. в Петербурге открылся Отдел Общества любителей духовного просвещения с правом обсуждения на своих заседаниях церковных вопросов. Достоевский посещал эти собрания. В начале 1873 г. на трёх заседаниях обсуждался вопрос «о нуждах единоверия», о расколе, на которых разгорелась дискуссия между профессором Петербургской духовной академии И. Ф. Нильским и публицистом, членом редакции «Гражданина» Т. И. Филипповым. Отчёты об этих заседаниях печатались в Гр, о третьем, на котором очередь отвечать оппоненту была за Филипповым, написал Достоевский и безусловно поддержал точку зрения своего товарища по журналу: «Г-н Филиппов полагает, как читателям “Гражданина” уже известно, что соборным определением 13 мая 1667 г. употребление двоеперстия и некоторых других особенностей дониконовского обряда было воспрещено на будущее время безусловно, что тот, кто после этого определения решился бы удерживать эти особенности, явился бы, в силу одного этого, противником собора и что такое воспрещение дониконовского обряда продолжалось до 1763 г., то есть до царствования Екатерины II, при которой круто изменился взгляд правительства на старообрядцев. Г-н Нильский же думает, что клятвенное запрещение собора 1667 г. относится не к употреблению дониконовского обряда, а только к таким лицам, которые из-за этого обряда оставляли сами церковь, хулили её тайны и их совершителей, – и что если бы человек от церкви не удалялся и просил бы только о том, чтобы ему дозволено было содержать дониконовский обряд, то церковная власть против этого собственно вооружаться не стала бы и к исполнению такого желания не встретила бы с своей стороны препятствий. <…> мы, по ближайшим ознакомлениям с источниками, не колеблясь скажем, что в этом собственно вопросе г-ну Нильскому устоять против доводов его противника нет, по нашему убеждению, ни малейшей возможности. Не говоря уже про многочисленные свидетельства исторических документов, с совершенною ясностию подтверждающих взгляд г-на Филиппова на эту сторону дела, мы не можем пройти молчанием того, что в собственных статьях г-на Нильского, напечатанных в “Христианском чтении” за 1870 г., г-ном Филипповым отысканы и сообщены слушателям такие мнения, которые, если бы только скрыть имя автора, были бы непременно приписаны г-ну Филиппову или же его безусловному единомышленнику, но уж никак не г-ну Нильскому…»

Зимние заметки о летних впечатлениях

Вр, 1863, № 2, 3. (V)

Летом 1862 г. Достоевскому удалось осуществить давнюю свою мечту («рвался я туда чуть не с первого моего детства…») – увидеть своими глазами заграницу. Выехав из Петербурга 7 июня, он вернулся 24 августа, объехав за 2,5 месяца чуть не пол-Европы, побывал в Берлине, Дрездене, Висбадене, Кёльне, Париже, Лондоне, Дюссельдорфе, Майнце, Женеве, Люцерне, Турине, Флоренции, Генуе, Милане, Венеции, Вене, да в некоторых из них ещё и по два раза. Мысль написать о своих дорожных впечатлениях подал писателю брат и соредактор по журналу М. М. Достоевский. Однако ж во время самого путешествия времени у Достоевского не нашлось, и, создавая их уже в Петербурге и несколько месяцев спустя, автор названием подчеркнул эту характерную особенность. По жанру это получился синтез путевых заметок и художественного, «физиологического», очерка. Состоят «Зимние заметки» из восьми глав. Достоевский, несомненно, опирался на опыт предшественников, в первую очередь русских, создавших классические образцы путевых очерков (Н. М. Карамзин «Письма русского путешественника», Д. И. Фонвизин «Письма из-за границы», А. И. Герцен «Письма из Франции и Италии» и др.), но в русле своей журнальной политики наполнил «Заметки» злободневным содержанием, полемикой, публицистикой. Значительная часть его повествования, по словам самого Достоевского, посвящена выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались…» В «Зимних заметках» проблемы взаимоотношения России и Запада прослеживаются с XVIII в., и здесь писатель во многом обобщал то, о чём писал уже в своих статьях начала 1860-х гг., в частности, в «Ряде статей о русской литературе». «Зимние заметки» насыщены резкой критикой в адрес европейской цивилизации и русских западников, и, в свою очередь, многие социально-критические идеи, рассматриваемые в этом произведении, получили в дальнейшем развитие на страницах поздних романов писателя. «Зимние заметки», в отличие от других публицистических произведений, опубликованных во «Времени», были включены автором в собрание своих сочинений 1865—1866 гг.

В личном плане эта первая поездка за границу имела чрезвычайно важное значение для Достоевского – 12 /24/ июня 1862 г. в Висбадене он впервые в жизни вошёл в игорный зал и на долгие десять лет заразился болезненной страстью к рулетке. Первые потрясающие ощущения от игры и психологию играющего человека он воссоздал впоследствии в романе «Игрок».

Знакомство моё с Белинским

Несохр. статья, 1867.

В период жизни за границей Достоевский в 1867 г., в Женеве, написал очерк под таким заглавием для литературного сборника «Чаша», затеваемый в Петербурге К. И. Бабиковым. Отправленный в сентябре 1867 г. А. Н. Майкову и переданный им книгоиздателю А. Ф. Базунову, очерк этот затерялся вместе с другими материалами несостоявшегося сборника. Содержание очерка «Знакомство моё с Белинским» позволяют представить в какой-то мере письма Достоевского 1867—1868 гг., сентябрьские записи в записной тетради 1872 г., статьи «Старые люди» (ДП 1873) и «…Старые воспоминания» (ДП, 1876, янв.), где речь идёт о В. Г. Белинском.

Зубоскал

Комический альманах в двух частях (в 8-ю д<олю> л<иста>), разделённых на 12 выпусков, от 3-х до 5-ти листов в каждом, и украшенных политипажами. Объявление. ОЗ, 1845, № 11, с подписью: Зубоскал. (XVIII)

Среди многочисленных литературных проектов молодого Н. А. Некрасова был и юмористический альманах «Зубоскал», первый номер которого должен был появиться в ноябре 1845 г. Данное объявление о выходе нового издания появилось в «Отечественных записках» с подписью «Зубоскал». Достоевский в письме брату М. М. Достоевскому (16 нояб. 1845 г.) сообщал: «Некрасов между тем затеял “Зубоскала” – прелестный юмористический альманах, к которому объявление написал я. Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой легкости и такого юмору в подобного рода вещах…». В более раннем письме к брату (8 окт. 1845 г.) Достоевский дал краткую, но ёмкую характеристику затеваемого издания, которую затем подробно развернул-расшифровал в тексте объявления: «Некрасов аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать, он так с тем и родился – и посему в день же приезда своего, у меня вечером, подал проект летучему маленькому альманаху, который будет созидаться посильно всем литературным народом, но главными его редакторами будем я, Григоров<ич> и Некрасов. <…> Название его «Зубоскал»; дело в том, чтобы острить и смеяться над всем, не щадить никого, цепляться за театр, за журналы, за общество, за литературу, за происшествия на улицах, за выставку, за газетные известия, за иностранные известия, словом, за всё, всё это в одном духе и в одном направлении…» Для первого номера альманаха Достоевский собирался писать «Записки лакея о своём барине» (замысел остался неосуществлённым), написал «Роман в девяти письмах» и в соавторстве с Н. А. Некрасовым и Д. В. Григоровичем «фарс» «Как опасно предаваться честолюбивым снам». «Зубоскал» был запрещён цензурой и большинство материалов, предназначенных для него, были напечатаны позже в альманахе «Первое апреля».

Игрок

Роман. (Из записок молодого человека). Полн. собр. соч. в издании Ф. Т. Стелловского, 1866. Т. 3. (V)

Основные персонажи:

Blanche (mademoiselle Blanche; Бланш; m-lle Зельма);

Алексей Иванович;

Астлей (мистер Астлей);

Вурмергельм, барон;

Вурмергельм, баронесса;

Генерал;

Де-Грие;

Марья Филипповна;

Марфа;

Нильский (князь Нильский);

Полина Александровна;

Потапыч;

Тарасевичева Антонида Васильевна (бабушка).

В центре романа – семья русского генерала, волею случая обитающего в небольшом европейском городке Рулетенбурге (роман в рукописи так и назывался – «Рулетенбург»). Страсть к деньгам и любовные страсти-интриги правят бал в этом «случайном семействе». Сам генерал без памяти влюблён в mademoiselle Blanche, мадемуазель же не расстаётся с Де-Грие, «французика», в свою очередь, связывали с падчерицей генерала Полиной определённые отношения, в которые, к тому же, впутались какие-то деньги, к Полине совсем неравнодушен, казалось бы, хладнокровный англичанин мистер Астлей, но, главное, ни жить спокойно, ни спать из-за неё не может заглавный герой и автор «записок» Алексей Иванович – «молодой человек» с блестящим образованием и недюжинными задатками, вынужденный довольствоваться ролью домашнего учителя в генеральском доме. Интрига осложняется тем, что всё и вся в этом доме зависит от того, как скоро умрёт бабушка Антонида Васильевна Тарасевичева и оставит всем наследство, а «бабуленька» вдруг приезжает в Рулетенбург самолично и начинает проигрывать своё миллионное состояние на рулетке. В центре романа – судьба Алексея Ивановича, который по приказу Полины и для неё начинает играть, поначалу выигрывает и становится в конце концов неизлечимым Игроком, то есть, по определению мистера Астлея, «пропащим человеком»: в финале становится известно, что он скитается по «игорным» городам Европы, опускается до службы лакеем, попадает то и дело в долговую тюрьму…

* * *

Летом 1865 г. под влиянием тяжких долговых обязательств после смерти брата М. М. Достоевского и окончательного крушения журнала «Эпоха» Достоевский подписал с издателем Ф. Т. Стелловским кабальный договор на издание собрания своих сочинений, по которому обязался к 1-му ноября 1866 г. написать ещё один новый роман не менее 12 печатных листов и если не исполнит этот пункт договора, то издатель получал право издавать все его произведения – и прежние, и новые – в течение девяти лет «даром и как вздумается». Естественно, что писатель, как раз в этот период занятый работой над «Преступлением и наказанием», спохватился, когда до истечения срока договора осталось меньше месяца. С помощью юной стенографистки А. Г. Сниткиной (которая впоследствии стала его второй женой) Достоевский совершил творческий подвиг: за 26 дней написал роман объёмом в «Бедных людей» (над которыми в своё время работал почти год). Конечно, в успехе дела большую роль сыграло то, что замысел подобного произведения созрел у Достоевского уже давно, во время второго путешествия писателя за границу осенью 1863 г., и он подробно изложен в письме к Н. Н. Страхову из Рима (18 /30/ сент.): «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Всё это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится вся современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокоивает себя тем, что ему нечего делать в России, и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. <…> Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он – игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности. Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует её низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ – рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке.

Если «Мёртвый дом» обратил на себя внимание публики как изображение каторжных, которых никто не изображал наглядно до «Мёртвого дома», то этот рассказ обратит непременно на себя внимание как НАГЛЯДНОЕ и подробнейшее изображение рулеточной игры…»

«Игрок» – роман во многом автобиографический: перипетии любви-ненависти Алексея Ивановича и Полины очень напоминают сложные взаимоотношения самого Достоевского и А. П. Сусловой, а всепоглощающей страстью к рулетке, которой страдает Игрок, сам писатель болел долгих десять лет.

Идея <Чиновник, скучно…>

Неосущ. замысел, 1872. (XII)

Данный набросок плана (всего шесть строк) расположен в записной тетради среди материалов к «Бесам». Намеченная сюжетная ситуация («пощёчина», «убийство», «поджог», «уединённый остров») перекликается с мотивами, фигурировавшими в черновых материалах к «Преступлению и наказанию», в «Идиоте», «Бесах». Особенно важна в «Идее» строка, приписанная на полях: «Пустота души нынешнего самоубийцы», – предопределившая одну из главных тем будущего «Дневника писателя».

Идея. Юродивый (присяжный поверенный)

Неосущ. замысел, 1868. (IX)

Запись сделана среди черновых материалов в к «Идиоту» и по замыслу тесно связана с этим романом, а образ центрального героя Юродивого весьма близок образу Идиота. Сюжетные коллизии намечаемого романа (конфликт из-за одежды) в чём-то близки коллизиям «Шинели» Н. В. Гоголя. Мотивы дуэли без выстрела и рыцарского отношения героя к жене-изменнице были позже разработаны писателем в романе «Бесы».

Идиот

Роман в четырёх частях. РВ, 1868, № 1, 2, 4—12 и приложение к № 12. (VIII, IX)

Основные персонажи:

Алексей;

Барашкова Настасья Филипповна;

Бахмутов;

Белоконская (княгиня Белоконская);

Бурдовский Антип;

Дарья Алексеевна;

Докторенко Владимир;

Епанчин Иван Фёдорович;

Епанчина Аглая Ивановна;

Епанчина Аделаида Ивановна;

Епанчина Александра Ивановна;

Епанчина Елизавета (Лизавета) Прокофьевна;

Залёжев;

Иван Петрович;

Иволгин Ардалион Александрович;

Иволгин Гаврила Ардалионович (Ганя);

Иволгин Николай Ардалионович (Коля);

Иволгина (Птицына) Варвара Ардалионовна;

Иволгина Нина Александровна;

Келлер;

Князь Щ.;

Лебедев Лукьян Тимофеевич;

Лебедева Вера Лукьяновна;

Мари;

Медик;

Мышкин Лев Николаевич (князь Мышкин);

Павлищев Николай Андреевич;

Птицын Иван Петрович;

Радомский Евгений Павлович;

Рогожин Парфён Семёнович;

Рогожин Семён Парфёнович;

Рогожин Семён Семёнович;

Суриков Иван Фомич;

Терентьев Ипполит;

Терентьева Марфа Борисовна;

Тоцкий Афанасий Иванович;

Фердыщенко;

Чебаров;

Шнейдер.

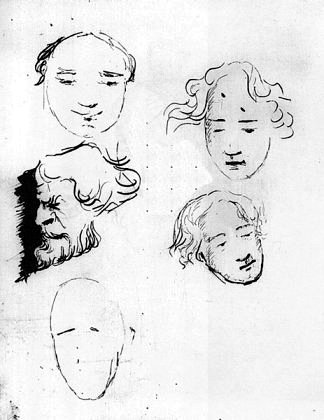

Страница черновика романа «Идиот».

Князь Лев Николаевич Мышкин (ни внешностью, ни поведением не похожий на князя) после четырёх лет лечения в Швейцарии от нервной болезни (эпилепсии), так и не долечившись, возвращается в Россию в вагоне третьего класса. Ещё в поезде он знакомится с попутчиком, купцом Парфёном Рогожиным, который только что стал миллионером и которому суждено стать его названным братом и соперником в любви. Страсти же кипят вокруг главной инфернальной героини романа – роковой красавицы Настасьи Филипповны, жестоко обиженной судьбой и людьми ещё в ранней юности. Она, впрочем, стремится не столько к мести, сколько к тому, чтобы окончательно погубить себя. Странный князь поражает её, заставляет на время забыть о своих обидах, она уже и любовь в своё сердце впустить готова, но есть ещё Аглая Епанчина, не менее гордая, но «сердечная» красавица… Сердце и душа бедного князя разрываются между двумя, выбор сделать тяжело и даже невозможно. Финал трагичен: Настасья Филипповна убита, у тела её – убийца Парфён Рогожин, впавший в горячку, и князь Мышкин, впавший в безумие, ставший окончательно идиотом…

* * *

Роман этот был задуман Достоевским за границей и писался там – начат в сентябре 1867 г. в Женеве и закончен в январе 1869 г. во Флоренции. Работа шла мучительно, писатель, поджимаемый сроками (печатание романа в журнале шло практически параллельно с созданием), всё же не хотел из-за спешки портить «идею». В письме к А. Н. Майкову (31 дек. 1867 /12 янв. 1868/ г.) он приоткрыл дверцу в свою творческую лабораторию: «А со мной было вот что: работал и мучился. Вы знаете, что такое значит сочинять? Нет, слава Богу, Вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытали адского мучения. Забрав столько денег в «Русском вестнике» (ужас! 4500 р.), я ведь с начала года вполне надеялся, что поэзия не оставит меня, что поэтическая мысль мелькнет и развернется художественно к концу-то года и что я успею удовлетворить всех. Это тем более казалось мне вероятнее, что и всегда в голове и в душе у меня мелькает и даёт себя чувствовать много зачатий художественных мыслей. Но ведь только мелькает, а нужно полное воплощение, которое всегда происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдёт; и затем уже, получив в сердце полный образ, можно приступить к художественному выполнению. Тут уже можно даже и рассчитывать без ошибки. Ну-с: всё лето и всю осень я компоновал разные мысли (бывали иные презатейливые), но некоторая опытность давала мне всегда предчувствовать или фальшь, или трудность, или маловыжитость иной идеи. Наконец я остановился на одной и начал работать, написал много, но 4-го декабря иностранного стиля бросил всё к черту. Уверяю Вас, что роман мог бы быть посредствен; но опротивел он мне до невероятности именно тем, что посредствен, а не положительно хорош. Мне этого не надо было. Ну что же мне было делать? ведь 4-ое декабря! <…> Затем (так как вся моя будущность тут сидела) я стал мучиться выдумыванием нового романа. Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался – не понимаю. Наконец 18-го декабря я сел писать новый роман, 5-го января (нового стиля) я отослал в редакцию 5 глав первой части…» Далее в этом же письме автор определяет кратко и главную тему своего романа: «изобразить положительно прекрасного человека».

«Идиот» значил для Достоевского, в судьбе Достоевского-писателя чрезвычайно много. Во-первых, он знал-чувствовал, что это было второе, после «Преступления и наказания», «капитальнейшее» произведение в его творчестве, и ситуацию по аналогии можно было сопоставить с дебютным, 1846-м, годом, когда после оглушительного успеха «Бедных людей» начинающий писатель мечтал-надеялся подтвердить, закрепить, упрочить и увеличить своё реноме литературного таланта «Двойником». Тогда, как известно, эти надежды-мечты потерпели крушение. Во-вторых, в «Идиоте» Достоевский поставил перед собою неимоверной величины и сложности творческую задачу – «изобразить положительно прекрасного человека». И, по существу, русский писатель как бы бросал перчатку всей мировой литературе. По крайней мере, в письме (1/13/ янв. 1868 г.) к любимой племяннице С. А. Ивановой, пользующейся его особой доверительностью, он это недвусмысленно сформулировал, утверждая, что все писатели «не только наши, но даже все европейские», пытавшиеся изобразить положительно прекрасного человека, всегда «пасовали». Наиболее близко подошёл к решению задачи, по мнению Достоевского, лишь Сервантес со своим Дон Кихотом да, в какой-то мере, – Диккенс (Пиквик) и Гюго (Жан Вальжан). И тут же Фёдор Михайлович как бы проговаривается племяннице о своих самых потаённых мечтах-притязаниях: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Всё Евангелие Иоанна в этом смысле; он всё чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного.) Но я слишком далеко зашёл…» Здесь это «я слишком далеко зашёл» – о многом говорит и дорогого стоит: замахнуться в какой-то мере на творческое соревнование с евангелистами!.. И, в-третьих, наконец, своим новым романом, создаваемым за границей, Достоевский должен был доказать самому себе, своим читателям и всем литературным врагам, что и вдали от родины он не оторвался от «почвы», не отстал от текущей российской действительности, чувствует и понимает Россию.

Рисунки Достоевского из рукописи к роману «Идиот».

Название романа «Идиот» многозначно: в толковании В. И. Даля – «малоумный, несмысленный от рождения, тупой, убогий, юродивый»; в «Карманном словаре иностранных слов, входящих в состав русского языка, издаваемом Н. Кирилловым» (СПб., 1845) специально пояснялось, что современно толкование слова подразумевает человека «кроткого, не подверженного припадкам бешенства, которого у нас называют дурачком, или дурнем». Соответственно, остальные персонажи романа во многом характеризуют себя, относясь к Мышкину «по Далю» или «по Кириллову».

«Идиот» имел значительный читательский успех, но должного разбора и оценки в критике не получил. Достоевский, не раз называвший этот роман своим любимым, спустя несколько лет одновременно и с горечью, и с гордостью записал в рабочей тетради 1876 г.: «Меня всегда поддерживала не критика, а публика. Кто из критики знает конец «Идиота» – сцену такой силы, которая не повторялась в литературе. Ну, а публика знает…» И чуть позже в письме к А. Г. Ковнеру (14 фев. 1877 г.) написал: «…Вы выделяете как лучшее из всех «Идиота». Представьте, что это суждение я слышал уже раз 50, если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про «Идиота» потому сказал теперь, что все говорившие мне о нём, как о лучшем моём произведении, имеют нечто особое в складе своего ума, очень всегда меня поражавшее и мне нравившееся…» Думается, и до сих пор этот замечательный роман Достоевского остаётся своеобразной «лакмусовой бумажкой», проверяющей «особенность склада ума» читателя…