Николай Николаевич Наседкин

Достоевский. Энциклопедия

Мальчик у Христа на ёлке

Рассказ. ДП, 1876, январь, гл. вторая, II. (XXII)

Рассказав в предыдущей, I-й, подглавке «Дневника» о «мальчике с ручкой», то есть – просящем милостыню, Достоевский пишет: «Но я романист, и, кажется, одну “историю” сам сочинил…» Это – грустная история о том, как совсем маленький, лет пяти-шести, и тоже нищий мальчик-сирота бродит по холодному огромному Петербургу в предрождественский вечер, заглядывает в окна, где стоят наряженные ёлки и играют весёлые дети. Попробовал он зайти в один такой дом, да его погнали, а затем какой-то «большой злой мальчик» побил его и картуз отобрал. Спрятался «маленький герой» (не путать со счастливым персонажем «Маленького героя»!) в каком-то дворе, за поленницей дров и стало ему так хорошо, уютно, сонливо. Вдруг кто-то позвал его за собой и привёл на чудесную рождественскую ёлку, все дети ему рады, с ним играют, и мама здесь – смеётся радостно. «– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама!» – кричит ей мальчик и начинает расспрашивать добрых детей, что же это происходит. Ему разъясняют, что это «Христова ёлка» для тех «маленьких деточек», для которых там, на земле, нет своей ёлки… А наутро дворник нашёл за дровами тельце замёрзшего мальчика…

* * *

Одна из сквозных тем в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. – рождественские праздники. 26 декабря 1875 г. Достоевский с дочерью Любой (Л. Ф. Достоевской) побывал на рождественском детском празднике в С.-Петербургском клубе художников, на следующий день он вместе с А. Ф. Кони посетил колонию для малолетних преступников, и в эти дни он часто встречал-видел на улицах «мальчика с ручкой», просящего подаяния. Все эти впечатления и нашли воплощение на страницах ДП, в размышлениях о «теперешних русских детях» и их будущем. «Святочный рассказ» о том, как замёрший нищий мальчик попал на праздничную ёлку ко Христу – квинтэссенция этих размышлений, выраженная в художественной форме. Отталкиваясь от классических образцов жанра вроде «Девочки с серными спичками» Г. Х. Андерсена (1805—1875) и «Рождественских рассказов» Ч. Диккенса (1812—1870) и взяв за основу популярное стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккерта (1788—1866) «Ёлка сироты» (о котором есть упоминание в записной тетради с черновыми материалами к «Мальчику у Христа на ёлке»), Достоевский создал глубоко национально русское и оригинальное произведение. Рассказ этот, несомненно, связан незримыми нитями как с «Бедными людьми», «Ёлкой и свадьбой» и «Униженными и оскорблёнными», так и с будущими «Братьями Карамазовыми» (тема «слезинки ребёнка»). Критика положительно оценила рассказ «Мальчик у Христа на ёлке», сам Достоевский относил его к числу своих любимых и не раз читал его на публичных литературных чтениях. До конца XIX в. только отдельным изданием рассказ выходил в России более двадцати раз.

Мария Стюарт

Неосущ. замысел, 1842. – См. Борис Годунов.

<Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..>

16 апреля 1864 г. Запись в записной книжке 1863—1864 гг. (XX)

Эта запись имеет большое значение для творчества и мировоззрения Достоевского, поэтому есть смысл поместить её среди произведений. Сделана она сразу после смерти первой жены писателя – М. Д. Достоевской. Ночью, находясь в комнате наедине с ещё не остывшим телом, Достоевский заносит в записную тетрадь свои размышления, которые сложились в своеобразный философский трактат о жизни и смерти, смерти и бессмертии, предназначении человека на земле. В этой записи и сконцентрированы-обозначены философские концепции Достоевского-писателя, Достоевского-мыслителя, которые он будет разрабатывать, углублять, исследовать во всех последующих своих великих романах. Стоит хотя бы тезисно вспомнить содержание этой записи:

Одна из главных заповедей Христа – возлюбить ближнего как самого себя – человеком на земле не исполняется в силу его, человека, несовершенства… Христос есть идеал человека во плоти и достичь этого идеала – цель человечества… Но если окончательная цель будет достигнута, то жизнь остановится-прекратится… Тогда получается, что «человек есть на земле существо только развивающееся, след<овательно>, не оконченное, а переходное»… «Следственно, есть будущая, райская жизнь»… И самый, может быть, главный вывод, который Достоевский помечает своим многознаменательным латинским «заметь хорошо»: «NB. Итак, всё зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки…»

Однако ж, будет ошибкой думать, что великий писатель был однозначно религиозным мистиком. Понятия «бессмертие», «вечная жизнь» имели для него и сугубо земное, так сказать, овеществлённое выражение: человек после физической смерти остаётся-продолжает жить в детях, в памяти людской. В этом плане особенно интересно рассуждение Достоевского, что «память великих развивателей человека живет между людьми <…>. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей…» То есть, стоит уточнить-конкретизировать для ясности: великие писатели-творцы уровня Достоевского, безусловные «развиватели человека», просто обречены на бессмертие. Но писателю-философу важно определить-осмыслить и космологический аспект бессмертия. Увы, вынужден он признать, конкретные его формы человеку представить не дано. Можно только догадываться. И знать-верить, что произойдёт «синтез», достижение Христова идеала, слияние с ним: «Всё себя тогда почувствует и познает навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе, – человеку трудно и представить себе окончательно…» В конце этого философского эссе, вероятно, уже в свете занимающегося за окном апрельского утра, Достоевский формулирует окончательно и смысл земного существования человека: «Итак, человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна…» Выходит, страдание – закон, неизбежность, данность земной жизни человека. Иллюстрациями к этому и послужат многие страницы последующих произведений писателя.

Мечтатель

Неосущ. замысел, 1876—1877. (XVII)

Мечтательство – сквозная тема в творчестве Достоевского. Уже в «Петербургской летописи» (1847) дана характеристика типа Мечтателя, затем она конкретизируется в образе героя-повествователя «Белых ночей», во многих персонажах последующих произведений. Фрагменты плана отдельного большого романа «Мечтатель» (всего их семь) разбросаны среди заметок к «Дневнику писателя» 1876 г. Писатель собирался публиковать «Мечтателя» в рамках «Дневника», однако замысел так и не был осуществлён. Судя по всему, в романе «Мечтатель» Достоевский собирался показать двойственную природу мечтательства, осознание трагедии мечтательства самим героем, который в финале должен был покончить жизнь самоубийством…

Молодое перо

См. Журнальные заметки.

Мужик Марей

Рассказ. ДП, 1876, февраль, гл. первая, III. (XXII)

Основные персонажи:

Газин;

Достоевский;

М—цкий;

Мужик Марей.

В каторжном остроге в праздничный день – обычная пьяная гульба, игра в карты, драки… Угнетённый происходящим Достоевский встречает во дворе поляка М—цкого (А. Мирецкого), который сказал ему по-французски, что ненавидит «этих разбойников». И вот бывший петрашевец вскоре, лёжа на нарах, вспоминает вдруг случай из детства, когда в деревне он играл один и вдруг померещилось ему, будто кто-то крикнул: «Волк бежит!» В ужасе бросился он бежать, выскочил на поляну прямо на пашущего мужика Марея, который его успокоил-защитил. На всю жизнь запомнились писателю самые, казалось бы, мелкие подробности: как протянул тот «тихонько свой толстый, с чёрным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ», как улыбался «какою-то материнскою и длинною улыбкой»…

* * *

Этот мемуарный рассказ связан тематически с предыдущей, 2-й, подглавкой «Дневника писателя», где речь шла о сближении интеллигенции с «почвой», народом. «Мужик Марей» – свидетельство того огромного нравственного воздействия, какое в детстве оказал на будущего писателя простой крепостной крестьянин из имения его родителей, поразивший его величием духа и бескорыстностью любви. Рассказ этот вполне мог войти и в состав «Записок из Мёртвого дома».

Мысль на лету

Неосущ. замысел, 1870. (XII)

«В губернский город приезжает фельдмаршал с беременной любовницей» – с этой фразы начинается набросок, в котором упоминаются пощёчина, дуэль, убийства, описание казни в Париже преступника Ж.-Б. Тропмана (7 /19/ янв. 1870 г.) и прочие трагические страсти. Отдельные мотивы замысла вошли впоследствии в роман «Подросток».

На европейские события в 1854 году

Стихи, 1854. (II)

Это первое из трёх стихотворений одического жанра (кроме «На коронацию и заключение мира» и «На первое июля 1855 года»), написанных Достоевским в Семипалатинске, где после выхода из Омского острога он проходил солдатскую службу. Сочинялись они опальным писателем с одной целью – убедить правительственные круги в своей благонадёжности, добиться облегчения своей участи, получить разрешение печататься. Данная ода посвящена началу Крымской войны. Текст стихотворения по инстанции дошёл до III отделения, но разрешения на публикацию не получил, как и последующие два, и для облегчения участи бывшего петрашевца роли не сыграл.

<На коронацию и заключение мира>

Стихи, 1856. (II)

Одно из трёх (см. выше) одических стихотворений, написанных Достоевским в Сибири для облегчения своей участи. Посвящено оно заключению Парижского мира (18 /30/ марта 1856 г.) и коронации Александра II (26 августа 1856 г.). Благодаря хлопотам А. Е. Врангеля, текст этот дошёл до военного министра Н. О. Сухозанета, но к тому времени (июнь 1856 г.) уже прежние ходатайства частично достигли цели: царь разрешил унтер-офицера Достоевского «ввиду чистосердечного раскаяния» произвести в прапорщики, но приказал учредить за ним секретный надзор и только потом, убедившись в его благонадёжности, дозволить ему печатать свои литературные труды. Стихотворение это, как и предыдущих два, при жизни автора не публиковалось.

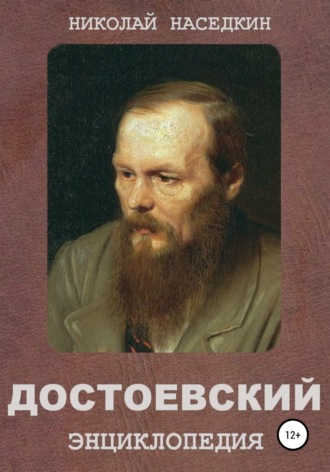

Ф. М. Достоевский. Фотография Н. Лейбина, 1858 г.

На первое июля 1855 года

Стихи, 1855. (II)

Вторая по времени создания стихотворная попытка (см. выше) писателя-петрашевца размягчить сердца царствующих особ высоким одическим стилем, дабы привлечь внимание к своей горькой участи. Написаны эти строки в июне 1855-го, посвящены дню рождения вдовствующей императрицы Александры Фёдоровны и, благодаря хлопотам А. Е. Врангеля, дошли до неё. Спустя несколько месяцев, в ноябре, рядовой Достоевский был произведён в унтер-офицеры. Стихотворение это, как и другие два, опубликовано не было. И – слава Богу: уж на что М. М. Достоевский, старший брат, ценил и уважал литературный талант Достоевского, с восторгом принимая всё, что ни выходило из-под пера его, и тот, оценивая оду «На коронацию и заключение мира», написал ему напрямик, без дипломатии: «Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность…» [Летопись. т. 1, с. 220] Больше того, слух об этих верноподданнических виршах Достоевского распространился в литературных кругах Петербурга и лёг пятном на репутацию бывшего петрашевца. Сам писатель впоследствии никогда не вспоминал об этих вынужденных поэтических опытах и сам бы, пожалуй, удивился, если б кто ему сказал-напомнил, что он способен был сочинять строки вроде следующих:

«Знакома Русь со всякою бедой!

Случалось ей, что не бывало с вами.

Давил её татарин под пятой,

А очутился он же под ногами…»

Наши монастыри

(Журнал «беседа» 1872 г.). Статья-рецензия. Гр, № 4, 22 янв., без подписи. (XXI)

В этой рецензии Достоевский высказал своё мнение по поводу серии статей «Наши монастыри их богатства и получаемые ими пособия», публиковавшихся в журнале либерально-славянофильского толка «Беседа» (издатель-редактор С. А. Юрьев) с 3-го по 11-й номер за 1872 г. В них проводилась мысль, что монастыри и монахи живут чересчур богато, а это-де никак не вяжется с идеалами монашества. Достоевский категорически не согласился с обобщениями анонимного автора «Беседы» и напомнил простую истину, что «половина правды не только есть ложь, но даже и хуже лжи».

Необходимое заявление

Статья. Э, 1864, № 7. (XX)

Эта статья – очередное звено в ожесточённой полемике между «Эпохой» и «Современником», ответ на памфлеты М. А. Антоновича «Торжество ерундистов» и «Стрижам» (С, 1864, № 7), которые, в свою очередь, появились как ответ на статью Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах». На этот раз Достоевский сделал «Необходимое заявление», что отказывается вести полемику на таком уничижительном ругательном вплоть до оскорблений личного характера уровне. Антонович разразился в сентябрьском номере «Современника» сразу пятью статьями против Э, объединённых заглавием «Литературные мелочи». После этого Достоевский окончательно отказался иметь дело с данным господином («Чтобы кончить») и далее полемика между «Современником» и «Эпохой», вплоть до прекращения последней, велась между М. А. Антоновичем и Н. Н. Страховым.

Необходимое литературное объяснение

по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов. Статья. Вр, 1863, № 1, без подписи. (XX)

В ряде журналов появились полемические отклики на «Объявление о подписке на журнал “Время” на 1863 год», содержащее почвенническую программу журнала и скрытые резкие нападки на «Современник». В данном «Объяснении» Достоевский развил положения программного «Объявления», обращаясь к редакциям журналов «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник»и др. Название статьи связано с выражениями «свистуны из хлеба» и «свист из хлеба» из статьи А. Ленивцева (псевдоним А. В. Эвальда) «Недосказанные заметки» (ОЗ, 1862, № 10).

<Не разбойничай, Федул…>

Шуточные стихи, 1879. (XVII)

Неоконченное шуточное стихотворение (9 строк), обращённое к сыну (Ф. Ф. Достоевскому), дочери (Л. Ф. Достоевской) и жене (А. Г. Достоевской), набросанное среди записей к роману «Братья Карамазовы».

Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском

Некролог. Э, 1864, № 6. (XX)

Старший брат писателя М. М. Достоевский умер 10 июля 1864 г. В некрологе сказано о нём в основном как редакторе и писателе. Достоевский признаётся в конце, что о личном характере брата мог бы сказать много хорошего, но боится показаться пристрастным, так как «был слишком близок к покойному». Действительно, Михаил Михайлович был не просто братом, но и самым близким другом Достоевского с детских лет. Кроме данного некролога характеристике М. М. Достоевского посвящены также «Примечание к статье Н. Страхова “Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве» и реплика «За умершего» из апрельского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г.

Неточка Незванова

Роман (неоконч.). ОЗ, 1849, № 1, 2, 5. (II)

Основные персонажи:

Александра Михайловна;

Б.;

Ефимов Егор Петрович;

Катя;

Княгиня Х—я;

Княжна-старушка;

Князь Х—ий;

Ларенька;

Мадам Леотар;

Матушка;

Мейер Карл Фёдорович;

Незванова Анна (Неточка);

Овров;

Пётр Александрович;

С—ц;

Саша;

Фальстаф;

Повествование ведётся от лица заглавной героини (в журнальной редакции стоял подзаголовок – «История одной женщины»). В опубликованной части – рассказ о детстве и отрочестве Неточки. Когда ей было два года, отец умер, мать вторично вышла замуж за музыканта Ефимова. Отчим, талантливый, но спившийся человек, доводит до гибели мать Неточки и погибает сам. Девочка-сирота по счастливой случайности попадает в дом князя Х—го, где обретает любовь, ласку, внимание почти всех домочадцев князя и дружбу его младшей дочери Кати. Однако ж Неточка, с её не по детски развитой душой, замечает, что старшая сестра Кати и падчерица князя, Александра Михайловна, крайне несчастна в своей семейной жизни и вдруг невольно проникает в её сердечную тайну…

* * *

Достоевский начал писать этот роман ещё в декабре 1846 г., сопоставляя новый замысел с «Двойником» («Это будет исповедь, как Голядкин, хотя в другом тоне и роде…» – из письма М. М. Достоевскому, янв.-фев. 1847 г.), но работа над романом затянулась. Из задуманных шести частей было написано три, каждая имела свой вполне законченный сюжет и заглавие – «Детство», «Новая жизнь», «Тайна». Работа над романом была оборвана 23 апреля 1849 г., когда Достоевский был арестован как участник кружка М. В. Петрашевского. Третья часть романа (гл. VI—VII) появилась в майском номере журнала без подписи, когда автор уже находился в Петропавловской крепости. В опубликованном фрагменте романа особенно важна тема, связанная с образом и судьбой Ефимова, и хотя речь идёт о музыканте, здесь много автобиографического, личных переживаний и раздумий писателя о своём творческом пути. Что касается «детской» и «женской» тематики, то в этом отношении «Неточка Незванова» тесно связана с произведениями западных и русских писателей – романами Жорж Санд, «Матильда, или Записки молодой женщины» (1841) Э. Сю (этот роман Достоевский собирался перевести ещё в 1844 г.), «Евгения Гранде» (переведён Достоевским в 1845 г.) О. де Бальзака, «Лавка древностей» (1841) и «Домби и сын» (1848) Ч. Диккенса, «Кто виноват?» (1847) и «Сорока-воровка» (опубл. – 1848) А. И. Герцена, «Полинька Сакс» (1847) А. В. Дружинина и др.

Судя по последним абзацам опубликованного в ОЗ текста, героиня в дальнейшем должна была покинуть дом князя Х—го, начать самостоятельную жизнь, стать певицей… Однако ж после каторги Достоевский, увлечённый новыми замыслами, отказался от мысли закончить роман и переработал опубликованный фрагмент в повесть о детстве Неточки: убрал ряд эпизодов и действующих лиц, снял деление на части и сделал сквозную нумерацию глав.

Новые повести

Неосущ. замысел, 1872. (XII)

Короткие планы-сюжеты двух повестей. Героем первой должен был стать «чиновник или кто-нибудь» – бесталанный неудачник, помышляющий о самоубийстве, и замысел этот перекликается с задуманным несколько месяцев спустя замыслом «Идея». Сюжет второй повести (дети убегают от отчима и скитаются по Петербургу), в свою очередь, тесно связан с замыслом ненаписанного романа под условным названием «Отцы и дети».

Об игре Васильева в «Грех да беда на кого не живёт»

Театральная рецензия (неоконч.). «Северный вестник», 1891, № 11. (XX)

Эта неоконченная заметка написана в феврале-марте 1863 г. и посвящена разбору игры известного трагического актёра П. В. Васильева 2-го в премьерном спектакле Александринского театра по пьесе А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живёт», которая была опубликована в журнале «Время» (1863, № 1). Достоевский не завершил свой единственный опыт театральной рецензии, вероятно, по двум причинам: в февральском номере «Времени» уже появились статья А. А. Григорьева «Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены» и письмо в редакцию Н. Косицы (Н. Н. Страхова), где о пьесе Островского и об исполнении роли Краснова Васильевым уже шла речь, а вскоре и журнал братьев Достоевских был закрыт.

Образцы чистосердечия

Статья. Вр, 1861, № 3, без подписи. (XIX)

Эта статья тесно связана с «Ответом “Русскому вестнику”», который появится в майском номере «Времени», и посвящена женскому вопросу и творчеству А. С. Пушкина. Весной 1861 г. на одном из благотворительных вечеров в Перми супруга председателя местной Казённой палаты Е. Э. Толмачёва выступила с публичным чтением «Египетских ночей»Пушкина, о чём в восторженных тонах сообщала газета «Санкт-Петербургские ведомости» (1861, № 36, 14 фев.). В еженедельнике «Век» её редактор П. И. Вейнберг напечатал под псевдонимом Камень-Виногоров фельетон, в котором едко высмеял восторги корреспондента СпбВед и саму Толмачёву, представив её новоявленной разнузданной Клеопатрой. Выходка «Века» вызвала волну возмущения в демократических кругах. И в этом Достоевский с ними был солидарен: он даёт суровую отповедь автору «Века», посмевшему и оскорбить женщину, и совершенно извратить Пушкина.

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>

«Сын отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Искра», «Journal de St.-Pétersbourg», «Афиши», 1860, сент., с подписью: М. Достоевский. (XVIII)

Это программное объявление об издании нового «почвеннического» журнала было подписано официальным издателем-редактором «Времени», М. М. Достоевским, но текст его «несомненно» принадлежит перу Ф. М. Достоевского, на что указал Н. Н. Страхов. «Объявление» состоит из двух частей. В первой разъяснена позиция журнала по злободневным проблемам и выдвигается главная задача «почвеннического» направления – «создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал», и не только соединение, примирение сторонников-последователей реформ Петра I с народным началом, но и примирение в универсальном, всемирном, смысле: «Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, всё враждебное в этих идеях найдет своё примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых…» Мысль эта получит развитие во всём дальнейшем творчестве писателя вплоть до Пушкинской речи. Во второй части «Объявления» приведена литературная программа журнала и здесь сразу же было заявлено: «Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, – несмотря на наше уважение к ним – с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени…» С первых же своих номеров журнал братьев Достоевских подтвердил эту свою заявку-предупреждение – полемика с журналами практически всех направлений заняла центральное место на его страницах. И если «Современник» поначалу откликнулся на «Объявление» и первый номер «Времени» доброжелательно, «Русский вестник» сдержано, то, к примеру, «Отечественные записки» сразу ответили резкой статьёй С. С. Дудышкина «Русская литература и мнения “Времени”» (ОЗ, 1861, № 2). Основные программные положения «Объявления» были вскоре повторены и развиты Достоевским в «Ряде статей о русской литературе».