Николай Николаевич Наседкин

Достоевский. Энциклопедия

Жид Янкель

Неосущ. замысел, 1844. (XXVIII1)

Один из трёх драматургических опытов (наряду с «Борисом Годуновым» и «Марией Стюарт») начинающего писателя, которые не сохранились. Впервые упоминается о нём в письме к брату М. М. Достоевскому (2-я пол. янв. 1844 г.): «Клянусь Олимпом и моим “Жидом Янкелом” (оконченной драмой)…» Видимо, в центре несохранившейся драмы находился герой, навеянный образом Янкеля из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1835—1841), которого Достоевский вспоминает и в «Записках из Мёртвого дома», описывая каторжника Бумштейна: «Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы», который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыплёнка…»

<Житие великого грешника>

Неосущ. замысел, 1869—1870. (IX)

Это – самый значительный замысел Достоевского. Он впрямую связан с неосуществлённым замыслом «Атеизм», вырос из него. Впервые это название появляется в рабочей тетради писателя под датой 8 /20/ декабря 1869 г., в Дрездене, в период подготовительной работы над романом «Бесы». Писатель задумал начать повествование о Великом грешнике с детства и последовательно показать в цикле связанных между собою нескольких романах историю его духовного развития до самой смерти. Довольно подробно о своём замысле сам Достоевский рассказал в письмах к Н. Н. Страхову (24 марта /5 апр. / 1870 г.) и особенно – А. Н. Майкову (25 марта /6 апр. / 1870 г.): «Это будет мой последний роман. Объемом в “Войну и мир” <…>. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отдельны одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву: тут действие еще в сороковых годах. (Общее название романа есть: “Житие великого грешника”, но каждая повесть будет носить название отдельно.) Главный вопрос, который проведётся во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой, в продолжение жизни, то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист: 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут наконец, что не всё писал пустяки. (Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского; конечно, под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на спокое.) 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш образованный) и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и всё лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например за границей, на французском языке, брошюру, – очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства.) Но главное – Тихон и мальчик. Ради бога, не передавайте никому содержания этой 2-й части. Я никогда вперед не рассказываю никому моих тем, стыдно как-то. А Вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня сокровище. Не говорите же про Тихона. Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове», и не Лопухины, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для 2-го романа, для монастыря, я должен быть в России. Ах, кабы удалось!..»

Упоминание в этом письме (как и в письме к Страхову) «Войны и мира» Л. Н. Толстого появилось-выскочило не случайно. Достоевский прекрасно понимал, что с появлением эпопеи Толстого русская литература (да и мировая) обрела новые масштабы. Достоевский намеревался вступить как бы в творческое соревнование с автором «Войны и мира» и противопоставить исторической эпопее Толстого с героями-дворянами в центре повествования эпопею развития души современника, представителя «случайного семейства»…

Цикл романов под общим названием «Житие великого грешника» так и не был написан. Судя по черновым записям, писателю упорно не давалась тема-идея «преодоления греховности» заглавным героем, убедительное изображение его духовного переворота, эволюцию от преступления к подвигу. Однако ж, в той или иной степени, фрагменты замысла нашли отражение в поздних романах Достоевского – «Подростке» и особенно «Братьях Карамазовых».

Журнальная заметка

О новых литературных органах и о новых теориях. Статья. Вр, 1863, № 1. (XX)

Статья появилась в журнале «Время» без подписи (авторство её засвидетельствовал после смерти Достоевского Н. Н. Страхов) и была посвящена состоянию русской журналистики и литературы того периода, когда после короткой волны общественного подъёма начались гонения на «передовые» журналы (были приостановлены «Современник» и «Русское слово»), однако ж возникали в большом количестве всё новые издания, а некоторые из прежних меняли своих хозяев. В частности, среди новых периодических изданий, объявленных на 1863 г., значились «Голос», газета А. А. Краевского, и газета «Весть», служащая продолжением «Русского листка» (издатели-редакторы В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов), а также сообщалось о слиянии газетного отдела «Современная летопись» журнала «Русский вестник» с «Московскими ведомостями», которые окончательно переходили от Московского университета к М. Н. Каткову и П. А. Леонтьеву и о соединении редакций «Акционера» и «Дня». «Журнальная заметка» является как бы продолжением предыдущих статей Достоевского, направленных против реакционной печати и, в первую очередь, журнала Каткова («Ответ “Русскому вестнику», «По поводу элегической заметки “Русского вестника”», «“Свисток” и “Русский вестник”»). Достоевский образно сравнивает периодические журналы определённого направления с кудахтающим «стадом куриц», которые вторят, как «петуху», своему предводителю – издателю «Русского вестника». А Катков, по мнению Достоевского, совсем не знает народ, не понимает современное ему русское общество, слепо преклоняется перед английским государственным устройством, несведущ в вопросах образования и пр. Язвителен тон в «Журнальной заметке» и в адрес затеваемой Краевским (которого Достоевский знал более чем хорошо) газеты «Голос», которая, судя по программе, конечно же, не должна была выходить за границы «умеренности и аккуратности». Более уважителен тон по отношению к славянофильской газете «День», с которой Достоевский полемизировал и раньше («Последние литературные явления. Газета “День”», «Два лагеря теоретиков»): «Время» роднило со славянофилами тезис о сближении общества с «почвой», но Достоевский не принимал в аксаковской газете идеализацию допетровской Руси и скептическое отношение к прогрессу. В «Журнальной заметке» язвительно высмеивается «Русский листок» и его редактор Скарятин за намёки на связь петербургских пожаров с «подмётной литературой», то есть с прокламацией «Молодая Россия».

Журнальные заметки

I. Ответ “Свистуну”. II. Молодое перо. Статья. Вр, 1863, № 2. (XX)

С января по апрель 1863 г. в Петербурге выходила газета «Очерки», фактическим редактором которой был сотрудник «Современника» Г. З. Елисеев. В 40-м номере этой газеты появилось письмо, направленное против журнала «Время», за подписью «Свистун», автором которого был или М. Е. Салтыков-Щедрин, или М. А. Антонович, или оба вместе. В 1-м номере С за 1863 г., который вышел практически одновременно с данным номером «Очерков», тоже содержался ряд резких выпадов против журнала братьев Достоевских, опять же, Щедрина, Антоновича и Елисеева. Достоевский, конечно, не мог не ответить. Его две заметки под общим заголовком появились в февральском номере без подписи, их принадлежность Достоевскому указана Н. Н. Страховым. Конкретным поводом для ответа «Свистуну» послужило то, что тот обвинил журнал «Время» в «явной недобросовестности и непоследовательности» в оценке деятельности и творчества покойного Н. А. Добролюбова, а во второй части, «Молодое перо», Достоевский отвечал анонимному автору (но давая понять, что узнал в нём Щедрина) рецензии на письмо-заметку А. Скавронского (Г. П. Данилевского) «Литературная подпись» (Вр, 1862, № 12). Демарш в отношении Салтыкова-Щедрина был особенно резок: Достоевский обвинил сатирика, по существу, в том, в чём тот упрекал других – в безыдейности его юмора, беспринципности, отходе от демократических идей.

Заметка «Молодое перо» окончательно определила памфлетный характер полемики Достоевского с Салтыковым-Щедриным, которая становилась всё ожесточённее в дальнейшем и предопределила тональность последующих «антищедринских» статей Достоевского – «Опять “Молодое перо”», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление», «Чтобы кончить». А в целом «Журнальные заметки» стали новым этапом в жаркой полемике «Времени» и позднее «Эпохи» с «Современником», которая не прекращалась вплоть до закрытия второго журнала братьев Достоевских.

Зависть

Неосущ. замысел, 1870. (XI)

План этот появился в записной тетради Достоевского в начале 1870 г. и стал, по существу, первым вариантом рабочего плана романа «Бесы»: в намеченных действующих лицах уже можно угадать будущих героев «Бесов»: Князь А. Б. – Ставрогин, Учитель – Шатов, мать А. Б. – Варвара Петровна Ставрогина, Воспитанница – Дарья Шатова, Красавица – Лиза Тушина, Картузов – Лебядкин. На данном этапе предполагался чисто психологический роман с «романтическим» сюжетом. Несколько раз в этом плане подчёркивается, что главное в романе – характер «Князя», то есть будущего Ставрогина.

<Заметка о Слепцове>

Неосущ. замысел, 1864. (XXVIII2)

Первые месяцы 1864 г. Достоевский вынужденно жил в Москве из-за смертельной болезни жены М. Д. Достоевской. Журнал «Эпоха» к тому времени терпел уже окончательный крах. Писатель в очередном письме к брату М. М. Достоевскому (от 5 марта), сообщал, что из-за тяжёлого недомогания писать «физически» не в состоянии, но обещал: «…может быть, я изобрету как-нибудь способ, если легче будет, писать в постеле. Для этого послезавтра, может быть, напишу коротенькую заметку о Слепцове. Напишу умеренно, хвалить очень не буду…» К тому времени В. А. Слепцов (1836—1878) уже опубликовал свои первые рассказы и очерки и становился известен. Задуманная заметка-рецензия Достоевского в «Эпохе» так и не появилась.

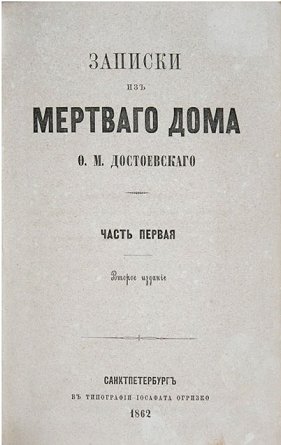

Записки из Мёртвого дома

I—IV гл.: РМ, 1860, № 67, 1 сент.; 1861, № 1, 4 янв.; № 3, 11 янв.; № 7, 25 янв. Полностью: Вр, 1861, № 4, 9—11; 1862, № 1—3, 5, 12. (IV)

Основные персонажи:

А-в;

Аким Акимыч;

Акулина Анкудимовна;

Алей;

Алмазов;

Б—кий (Б—ский; Б.);

Б—м;

Баклушин Александр;

Белка;

Бумштейн Исай Фомич;

Варламов;

Васька (козёл);

Г—ков (Г—в);

Гаврилка;

Газин;

Гнедко;

Горянчиков Александр Петрович;

Двугрошовая;

Ёлкин;

Ж—кий;

Жеребятников;

Коллер;

Коренев (Каменев);

Куликов;

Культяпка;

Ломов;

Лука Кузьмич (Лучка);

М—цкий;

Морозов Филька;

Настасья Ивановна;

Неустроев;

Нецветаев;

Нурра;

Орёл;

Орлов;

Осип;

Острожский;

Отцеубийца;

Петров;

Плац-майор (Восмиглазый);

Поцейкин;

Сироткин;

Скуратов;

Смекалов;

Старовер;

Сушилов;

Т—ский (Т—вский);

Товарищ из дворян;

Устьянцев;

Чекунда;

Шарик;

Шишков.

В «Введении» поясняется, что автор-«публикатор» «Записок» (Достоевский) встретился и познакомился в одном из маленьких сибирских городков К. (возможно, Кузнецке) с поселенцем Александром Петровичем Горянчиковым – бывшим дворянином и помещиком, который за убийство своей жены отбыл десять лет каторги. Вскоре Горянчиков скоропостижно умер, после него осталось «целое лукошко» бумаг, среди которых и обнаружилась тетрадь с воспоминаниями о каторге, которые сам Горянчиков назвал «Сцены из Мёртвого дома». Со страниц тетради открывался «совершенно новый мир, до сих пор неведомый»… В опубликованном виде «Записки» состоят из 2-х частей: в 1-й – 11 глав, во 2-й – 10. Начинаются воспоминания с главы «Мёртвый дом», где дан самый общий «портрет» каторжного мира, затем в следующих трёх главах с общим названием «Первые впечатления» автор начинает уже подробный рассказ о своей жизни в Омском остроге и невольных соседях по нарам. И далее в главах с характерными заглавиями «Первый месяц», «Решительные люди. Лучка», «Госпиталь», «Каторжные животные» и др. вплоть до заключительной – «Выход из каторги» читатель узнавал всё новые и новые подробности, перед ним складывалась полная объёмная, живописная картина острожного мира, где есть свои радости, есть свои герои, есть свои порядки, правила и законы. Главу IV второй части «Записок» занимает вставной рассказ «Акулькин муж» – рассказ-исповедь каторжника Шишкова о своём преступлении: убийстве любимой жены из ревности…

* * *

«Записки из Мёртвого дома» занимают в творчестве Достоевского особое место, резко отличаются от всех других произведений тональностью, стилистикой, формой. Это – синтез мемуаров, физиологического очерка и художественной прозы. Основу их составили личные впечатления автора, отбывшего по приговору суда над петрашевцами четыре года каторги в Омском остроге. Замысел книги возник ещё в Сибири, но реальная работа над ней началась только в 1860 г., после возвращения в Петербург. Первые четыре главы появились в газете «Русский мир», которую издавал, между прочим, Ф. Т. Стелловский, сыгравший в дальнейшей судьбе писателя значительную роль. С первого же номера основанного братьями Достоевскими журнала «Время» публикация «Мёртвого дома» была перенесена на его страницы и началась опять с «Введения» и первых глав. Ещё только приступая к работе над «каторжными мемуарами» автор провидчески предсказал их успех у читающей публики и мотивировал его: «Эти “Записки из Мёртвого дома” приняли теперь, в голове моей, план полный и определённый. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые, из записанных мною на месте, выражений), и изображение личностей, никогда не слыханных в литературе, и трогательное, и, наконец, главное, – моё имя. <…> Я уверен, что публика прочтёт это с жадностию…» (М. М. Достоевскому из Твери, 9 окт. 1859 г.)

Достоевский опасался цензуры, но претензии её даже для него стали неожиданностью: изображение каторжного быта показалось ей недостаточно устрашающим и мрачным, дескать, из «Записок» можно получить превратное представление о лёгкости каторжного наказания. Автору пришлось срочно дописывать фрагмент, где он подробно объяснил тяжесть несвободы, неволи, жизни за решёткой и в кандалах, однако ж это дополнение так и не было включено в текст при первой публикации, так как запрет цензуры был всё же снят. Возникли некоторые трудности и с публикацией главы «Товарищи» (о политических преступниках), но и она была опубликована не в майском, а позже, вместе с заключительными главами «Записок», в декабрьском номере Вр за 1862 г.

В «Записках из Мёртвого дома» впервые появляются темы, которые займут в дальнейшем творчестве Достоевского важное место: преступление, психология преступника, «преступление и наказание», добровольное страдание, психология жертвы и психология палача, свобода мнимая и настоящая, разъединение высшего общества с народом… И ещё важно подчеркнуть, что ни в одном произведении Достоевского, включая самые «густонаселённые», нет столько персонажей и большая их часть – из народа. Отсюда в языке произведения много фольклорного материала, специфической лексики, источником которой служила «Сибирская тетрадь», составленная писателем на каторге. Примечательно, что автор, подтверждая ожидаемый успех «Записок» после публикации (из письма А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.: «Мой “Мёртвый дом” сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию…»), всё же огорчался, что произведение его не оценено должным образом именно с этой стороны. Уже в зените славы, в записной тетради 1876 г. он сетовал, что критика, посвящённая «народным романам», о «Записках из Мёртвого дома», «где множество народных сцен», – ни слова…» Но в целом современники и критика достойно оценили это произведение Достоевского. Наиболее значительная статья – «Погибшие и погибающие» – принадлежит перу Д. И. Писарева, которая появилась в 1866 г. в сборнике «Луч» и в которой критик разобрал-сопоставил «Записки из Мёртвого дома» с «Очерками бурсы» (1863) Н. Г. Помяловского. Очень ёмко и образно охарактеризовал «каторжные записки» Достоевского А. И. Герцен, написавший, что эпоха общественного подъёма 1860-х гг. «оставила нам одну страшную книгу <…>, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это “Мёртвый дом” Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонароти…» [Герцен, т. 18, с. 219]

Отдельным изданием при жизни автора «Записки из Мёртвого дома» выходили в 1862, 1865 и 1875 гг.

Ограда Омского острога.

Записки из подполья

Повесть. Э, 1864, № 1—2, 4. (V)

Основные персонажи:

Аполлон;

Зверков;

Лиза;

Офицер;

Подпольный человек;

Сеточкин Антон Антонович;

Симонов;

Трудолюбов;

Ферфичкин.

«Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек…», – так начинаются эти эпатажные записки. Подпольный человек, автор-герой этой исповеди, был когда-то чиновником, но уже давно бросил службу, забился в свою конуру, в своё подполье и, переварив и обмыслив все свои обиды на окружающий мир, создал вот эти «Записки», которые отнюдь им не предназначались для печати. Состоят они из двух частей: «Подполье» и «По поводу мокрого снега». Достоевским к первой части дана разъяснительная сноска, где сказано: «И автор записок и самые “Записки”, разумеется, вымышлены. <…> В этом отрывке, озаглавленном “Подполье”, это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие “записки” этого лица о некоторых событиях его жизни». Итак, в первой части – философия подполья, во второй – реалии подпольной жизни. Главный тезис подпольной философии выражен, может быть, определённее всего в следующем пассаже героя: «Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить…» И это сказано-сформулировано Подпольным человеком уже во второй – «практической» – части, где он описывает, как, выбравшись из своего подполья в мир, он претерпел массу унижений от бывших сотоварищей по школе, после чего пригласил домой проститутку с улицы, приголубил, вызвал на доверчивую откровенность и тут же оскорбил её, унизил, выгнал, выместив все накопившиеся обиды на этом несчастном существе… Второй части «Записок» предпослан эпиграф из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья…»

* * *

В «Записках из подполья» с наибольшей силой проявился новаторский приём Достоевского: он полностью передал слово герою-повествователю и, не будучи во многом его единомышленником, наделил его рассуждения такой силой доказательности, что иные читатели, исследователи отождествляли Подпольного человека с автором. Даже А. П. Суслова – любимая женщина, близко знавшая Достоевского, после прочтения первой части повести называла её в письме к автору «скандальной», «цинической» вещью и советовала больше подобных не писать.

Эпатажность, «скандальность» повести связана, в первую очередь, с её полемической направленностью против идеологии революционных демократов, прежде всего – против теории «разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского, его романа «Что делать?» (1863). Свою точку зрения Достоевский сформулировал ещё в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому – полная воля…» В первой части «Записок из подполья» эта мысль развивается и доказывается. Рассуждения Подпольного человека близки в отдельных случаях философским идеям Канта, Шопенгауэра, Штирнера и, в свою очередь, оказали большое влияние на философскую концепцию крайнего индивидуализма Ницше и экзистенциалистов. Из письма автора к М. М. Достоевскому (от 26 марта 1864 г.) известно, что цензура исказила текст: «Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры в Христа, – то запрещено…» Что имел в виду Достоевский, можно понять по записям-наброскам к так и ненаписанной статье «Социализм и христианство» в рабочей тетради 1864—1865 гг., сделанных вскоре после опубликования «Записок из подполья»: «…социалист не может себе и представить, как можно добровольно отдавать себя за всех, по его, это безнравственно. А вот за известное вознаграждение – вот это можно, вот это нравственно. А вся-то штука, вся-то бесконечность христианства над социализмом в том и заключается, что христианин (идеал), всё отдавая, ничего себе сам не требует…» Главное, что не принимал Достоевский в идеологии «социалистов-западников» – то, что они материальное благополучие человека ставили во главу угла. Недаром сразу после опубликования первой части «Записок» М. Е. Салтыков-Щедрин откликнулся на неё памфлетом-пародией «Стрижи». Наиболее полный разбор повести был дан уже после смерти писателя Н. К. Михайловским в статье «Жестокий талант» (1882).

«Записки из подполья» – переломное произведение в творчестве писателя. Это – подступ к самым значительным его романам, многие философские концепции, разрабатываемые в «великом пятикнижии», корнями уходят в эту повесть. Читая ее, необходимо помнить кредо Достоевского как писателя: «Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. Да и можно ли писать одними светлыми красками?.. О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень…» (Из «Объяснений и показаний Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев»). По Достоевскому, подпольность была присуща большинству «думающих» людей, и это отразилось не только в герое данной повести, но и многих других.