Николай Николаевич Наседкин

Достоевский. Энциклопедия

Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга

Фельетон. Гр, 1878, № 23—25, 10 окт., с подписью: Друг Кузьмы Пруткова. (XXI)

Фельетон написан в Старой Руссе в конце июля 1878 г. В фельетоне упоминается много злободневных реалий, имён популярных писателей, журналистов, политиков – Берлинский конгресс, «Отечественные записки», лорд Биконсфильд, Н. П. Вагнер, А. М. Бутлеров и т. д.

Иностранные события

Цикл статей. Гр, 1873, № № 38—46, 51, 52, 17, 24 сент., 1, 8, 15, 22, 29 окт., 5, 12 нояб., 17, 29 дек.; 1874, № 1, 7 янв., с подписью: Д. (XXI)

С середины сентября и до конца 1873 г. Достоевский, будучи редактором «Гражданина», писал еженедельные обзоры текущих международных событий под таким названием. Эта работа привлекла писателя возможностью относительно свободного обсуждения злободневных проблем европейской жизни. Особенно много внимания в «Иностранных событиях» уделялось Франции, пережившей полосу революционных потрясений, Италии, Испании и Германии. Конечно, при такой спешной работе, а также из-за чересчур пристрастного взгляда обозревателя встречались в этих политических обозрениях противоречия и спорные выводы, но зато содержалось в них и много проницательных комментариев, немало ярких, оригинальных характеристик политических событий и деятелей.

Исповедь

Неосущ. замысел, 1859—1863. (XXVIII1)

Большой роман под таким заглавием был задуман писателем в Сибири. В письме М. М. Достоевскому из Твери (9 окт. 1859 г.) он пишет: «Не помнишь ли, я тебе говорил про одну “Исповедь” – роман, который я хотел писать после всех, говоря, что ещё самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. <…> Я задумал его в каторге, лёжа на нарах, в тяжёлую минуту грусти и саморазложения. Он естественно разделится романа на 3 (разные эпохи жизни), каждый роман листов печатных 12. <…> Эффект будет сильнее «Бедных людей» (куда!) и «Неточки Незвановой». Я ручаюсь. <…> “Исповедь” окончательно утвердит моё имя…» Название этого романа было указано в объявлениях редакции журнала «Время» (1862, № 12; 1863, № 1). Однако ж замысел полностью так и не был осуществлён, в какой-то мере воплотился он в последующих «исповедальных» произведениях Достоевского, в первую очередь, – в «Записках из подполья».

<История Карла Ивановича>

Неосущ. замысел, 1876. (XVII)

Небольшой набросок без названия в записной тетради, позже в плане романа «Мечтатель» упоминается как «История Карла Иванов<ича>». Имя рассказчика совпадает с именем немца-учителя из «Детства» (1852) и «Отрочества» (1854) Л. Н. Толстого, которые Достоевский впервые прочёл в 1855 г. и позднее не раз перечитывал, работая над «Подростком» и «Дневником писателя». В отрывке-наброске имитирован или, скорее, спародирован стиль устного автобиографического рассказа этого толстовского героя – старого чудака-немца, коверкающего русский язык.

История о. Нила

Статья. Гр, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)

В газете «Русские ведомости» от 30 июня 1873 г. было опубликовано «Дело о девице Анне Васильевой Огурцовой, обвинявшейся в краже», перепечатанное затем другими изданиями. Суть заключалась в том, что монах Троице-Сергиевой лавры о. Нил имел любовную связь с двумя женщинами, одна другую из ревности обвинила в воровстве, дело получило огласку. Достоевский узнал об этой истории из заметки в газете «Русский мир», привёл-перепечатал её в «Гражданине» полностью и кратко прокомментировал по пунктам. Всего в комментарии девять пунктов, в которых ирония, сарказм, горечь писателя и редактора Гр направлены прежде всего против судебной системы, придавшей размах этому частному случаю, а также против монаха-фарисея.

Как опасно предаваться честолюбивым снам

Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах, с примесью прозы. Соч. гг. Пружинина, Зубоскалова, Белопяткина и Ко. (Коллективное) «Первое апреля», 1846. (I)

Основные персонажи:

Пётр Иванович;

Фарафонтов Степан Федорыч;

Федосья Карповна.

Чиновнику Петру Ивановичу, почивающему в спальне с супругой Федосьей Карповной, снится сладкий сон, будто он богатый помещик, молод и красив, рядом молодайка, но вдруг сон становится безобразным – будто его перевели в простые писари. Внезапно проснувшись, он обнаруживает в спальне вора, устремляется за ним в погоню, по дороге встречает своего начальника, которого шокирует своим странным видом и поведением, а в итоге лишается своего места вовсе…

Рассказ написан совместно с Д. В. Григоровичем и Н. А. Некрасовым для задуманного альманаха «Зубоскал». Достоевскому предположительно принадлежат три главы (III, VI, VII) из восьми. После запрещения «Зубоскала» цензурой рассказ был опубликован в альманахе «Первое апреля». В. Г. Белинский, рекомендуя альманах читателям (ОЗ, 1846, № 4) отнёс этот рассказ к наиболее удачным из всех материалов.

Каламбуры в жизни и в литературе

Статья. Э, 1864, № 10, без подписи. (XX)

Статья эта очень важна для понимания позиции Достоевского-редактора, Достоевского-журналиста. Написана она в связи с публикацией в «Голосе» объявления об издании в 1865 г. «Отечественных записок» и направлена против хозяина этих изданий А. А. Краевского. Достоевского возмущало либерально-западническое направление «Голоса», делячество и приспособленчество издателя-толстосума, которого писатель хорошо знал с юности. Пафос статьи редактора «Эпохи» ярко обозначена в резкой фразе, которая, правда, осталась в записной книжке той поры: «А что такое “Голос”? Прихвостень». Но, несмотря на это, в дальнейшем «Голос» (как и «Московские ведомости») – главный поставщик информации для Достоевского.

<Картузов>

Неосущ. замысел, 1868—1869. (XI)

В записной тетради сохранились обширные наброски плана повести о капитане Картузове (почти на 30 страницах), из которого вырос образ Лебядкина в «Бесах» и который в переработанном виде составил одну из сюжетных линий – взаимоотношения капитана-пиита и Лизы Тушиной. Примечательно, что в «Бесах» среди случайных посетителей вечеров у Степана Трофимовича Верховенского наряду с «жидком» Лямшиным и каким-то «любознательным старичком» упомянут и некий «капитан Картузов».

Кашкадамов

Неосущ. замысел, 1864. (XXVII)

Составляя в записной тетради «План общего собрания сочинений» в 4-х т. в издании Ф. Т. Стелловского (1865—1870 гг.), Достоевский в том 4-й включил произведение под таким названием, которое так и не было написано. Возможно, из этого замысла позже, в 1869 г., вырос рассказ «Вечный муж», о котором автор писал Н. Н. Страхову (18 /30/ марта 1869 г.): «Этот рассказ я ещё думал написать четыре года назад, в год смерти брата…»

Книжность и грамотность

Статьи III и IV из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 7, 8, без подписи. (XIX)

Эта фундаментальная статья-дилогия посвящена кардинальной проблеме – просвещению народа. В первой части Достоевский больше касается теории вопроса, повторяя-высказывая своё (и журнала «Время») мнение о своеобычном пути развития России, об исчерпанности реформ Петра I, о необходимости преодоления пропасти между народом и образованным обществом. Статья наполнена полемикой в первую очередь с «Русским вестником» и «Отечественными записками». Эти два издания затеяли между собою спор о народности, о значении А. С. Пушкина, что кажется Достоевскому комическим, ибо и С. С. Дудышкин (ОЗ) и М. Н. Катков (РВ) – оба по сути отрицали народность поэта. По мнению же Достоевского, «инстинкт общечеловечности», присущий русскому народу вообще, в верхнем слое общества проявился в приобщении к европейской цивилизации и культуре, а в Пушкине это стремление нашло наиболее полное и законченное выражение, что и есть высшее проявление его народности. И в подтверждение своих тезисов Достоевский даёт своё понимание «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», но подробнее всего – «Евгения Онегина». Вторая статья трактата «Книжность и грамотность» посвящена изданиям для народа, в основном – проекту «Читальника» Н. Ф. Щербины («Опыт о книге для народа», ОЗ, 1861, № 2). Ранее в журнале «Время» о статье и проекте Щербины уже публиковалась заметка «Вместо фельетона» П. А. Кускова с рядом критических замечаний. Достоевский дал более обстоятельный разбор недостатков проекта. Причём, по его мнению, другие многочисленные проекты и книжки для народа совсем уж неудачны и даже внимания не стоят. Главное, что не приемлет писатель в подобного рода изданиях – или чрезмерную идеализацию, или сатирическое изображение народа, а также менторский тон. Именно стремление Щербины взять на себя роль учителя, обличителя и исправителя нравов особенно претит Достоевскому. Статья «Книжность и грамотность» во многом перекликается с «Записками из Мёртвого дома», занимает важное место в публицистике 1860-х гг., посвящённой проблеме просвещения народа, и в творчестве самого Достоевского. Основные положения статьи будут развиты им впоследствии в «Дневнике писателя» и очерке (речи) «Пушкин».

Крокодил

Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже, справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьём, весь без остатка, и что из этого вышло. (Неоконч.) Э, 1865, № 2. (V)

Основные персонажи:

Елена Ивановна;

Иван Матвеевич;

Карльхен (крокодил);

Немец;

Прохор Саввич;

Стрижов Семён Семёнович;

Тимофей Семёнович.

Повесть не была окончена, состоит всего из 4-х глав. В журнальном варианте публикацию предваряло пространное «Предисловие редакции», в котором объяснялось, что данное сочинение доставлено в редакцию неизвестным автором, которому решено дать псевдоним Семён Стрижов, что сотрудник редакции Фёдор Достоевский любезно согласился поставить под сочинением своё имя и что редакция не отвечает, если всё рассказанное – ложь. Повести предпослан шуточный эпиграф – бессмысленное французское выражение: «Ohe, Lambert! Ou est Lambert? As-tu vu Lambert?» («Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера?»). Суть же невероятной истории изложена в подзаголовке: почтенный чиновник Иван Матвеевич, который вместе с супругой Еленой Ивановной и другом дома Семёном Семёнычем пришёл в Пассаж посмотреть на крокодила, показываемого за деньги, был этим крокодилом проглочен, но, к удивлению всех и вся не погиб, а стал жить в чреве чудовища и даже решил, пользуясь свой растущей популярностью у публики, заняться из чрева крокодила «агитацией и пропагандой» идей, кои там его посещают, в то время, как друг семьи и жёнушка не очень-то огорчены его отсутствием…

Как ни подчёркивал автор невинность и шуточность произведения, но публикация уже первых глав вызвала бурю негодования в критике и прессе. Во-первых, повесть была переполнена сатирическими выпадами в адрес оппонентов Достоевского и журнала «Эпоха», а таковыми на тот период были журналы всех направлений – «Современник», «Русское слово», «Русский вестник», «Отечественные записки». Во-вторых и в главных, А. А. Краевский, язвительно высмеянный в «Крокодиле», в своей газете «Голос» обвинил автора в том, что это «Необыкновенное событие» – памфлет на Н. Г. Чернышевского, который в 1864 г. был осуждён и сослан в Сибирь: Иван Матвеевич, проповедующий из чрева крокодила, будто бы, – карикатура на автора «Что делать?», написавшего свой «пропагандистский» роман в Петропавловской крепости, а ветреная недалёкая супруга – злобный шарж на О. С. Чернышевскую. Для многих это показалось убедительным. Достоевский позже, в «Дневнике писателя» (1873, IV. «Нечто личное») с негодованием опроверг такие инвективы: дескать, неужели он, бывший каторжанин, способен был написать «пашквиль» на другого арестанта и ссыльного?! Автор «Крокодила» очень сожалел, что тогда же, по горячим следам, громогласно и печатно не протестовал против приписываемого ему злобного и безнравственного зубоскальства. Однако ж, он сразу оставил эту злосчастную повесть, не стал её продолжать-заканчивать. Сыграло в этом свою роль, разумеется, и закрытие «Эпохи» на этом же номере, но в черновых записях Достоевского сохранились довольно подробные намётки-планы продолжения «Необыкновенного события…», так что автору не составило бы труда произведение закончить. Он делать этого не стал. Впрочем, от самой повести в её опубликованном варианте Достоевский отнюдь не отрекался, не чувствуя за собой никакой вины, и со спокойной совестью включил её в собрание своих сочинений (1865), не предполагая даже, что вскоре в «Современнике» обругают его роман «Преступление и наказание» за «пашквильную аллегорию» на Чернышевского, и что ему вновь, уже печатно, придётся как бы оправдываться за «Пассаж в Пассаже» через несколько лет в ДП, когда поднимется оскорбительный шум вокруг «Бесов».

Кроткая

Фантастический рассказ. ДП, 1876, ноябрь. (XXIV)

Основные персонажи:

Ефимович;

Кроткая;

Лукерья;

Муж.

Рассказ занимает весь ноябрьский выпуск ДП за 1876 г., состоит из двух глав, десяти подглавок и предуведомления «От автора», в котором разъясняется форма: «Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и ещё не успел собрать своих мыслей. <…> Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его…» Из сбивчивого, местами почти горячечного монолога вырисовываются постепенно все подробности трагедии. Он – бывший офицер, в силу обстоятельств ставший ростовщиком-процентщиком, сделал предложение бедной девушке-сироте, которая от безвыходности положения вышла за него замуж. Однако тайные надежды и виды спасителя-благодетеля на безмерную благодарность и горячую любовь со стороны кроткой жены никак не оправдывались. Больше того, она как бы совершенно отгородилась от него, закрылась, затаилась. А между тем сам-то офицер-ростовщик понимает, что теперь-то только он и начинает любить жену свою, и любовь-страсть эта разгорается всё сильнее. Но когда, казалось, он уже убедил её в своей любви, распахнул всю свою душу, и осталось Кроткой только лишь принять его любовь и ответить – она предпочла выброситься из окна с образом Божией Матери в руках…

* * *

Тема самоубийства – одна из самых «капитальных» в творчестве Достоевского вообще, а в возобновлённом ДП (1876) – особенно. Буквально с первой главы («Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках») писатель начал о самоубийствах, не раз возвращался к этой теме в следующих выпусках, а в октябрьском номере «Дневника» публикует сразу две «суицидальных» статьи «Приговор» и«Два самоубийства». В последней, в частности, говорилось: «Истребление себя есть вещь серьёзная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьёзная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения…» Именно этим сам Достоевский и занимался – неустанным наблюдением и изучением. И всё время, неустанно как бы примеривал суицидальную ситуацию на себя. В рабочей тетради того периода появляются то и дело обрывочные, но какие глубинно-знаменательные записи-пометы вроде следующей: «Да, хорошо жить на свете, и жить и умирать». Или: «Господи, благодарю Тебя за лик человеческий, данный мне. (В противуположность самоубийцам)». И писателю, конечно, тесны были рамки документальной прозы, рамки публицистики, рамки дневникового жанра. В «Приговоре» он за них, за эти рамки, как бы уже вышел, применил художественный приём перевоплощения, надел личину своего героя, заговорил-высказался чужим голосом. Да так мастерски, что иные простодушные читатели приняли этот голос за голос самого автора. Оправдываться-объясняться он будет в декабрьском выпуске «Дневника» («О самоубийстве и о высокомерии»), а пока, разохотившись, на одном дыхании, создаёт и в ноябрьском выпуске публикует повесть «Кроткая». Опять чужой голос, опять исповедальный тон, опять речь о самоубийстве. Причём, если «Приговор» – это, по существу, развёрнутая в художественное повествование первая часть заметки «Два самоубийства» (о смерти дочери А. И. Герцена), которая в октябрьском выпуске непосредственно предшествовала «Приговору», то «фантастический рассказ» «Кроткая» родился из второй части, где речь шла о швее Марье Борисовой, выбросившейся из окна с образом Божией Матери в руках. Достоевский узнал об этом трагическом случае из сообщения в газете «Новое время» (1876, № 215, 3 окт.). Помимо этого, в сюжете повести использованы некоторые реалии судебного дела «о подлоге завещания капитана гвардии Седкова», которое широко освещалось в прессе и обвинителем в котором выступал А. Ф. Кони: петербургский ростовщик Седков, бывший офицер, выгнанный из полка, женился на 16-летней девушке, которая, спустя какое-то время, совершила попытку самоубийства…

Достоевский на предварительном этапе работы напряжённо искал тон, форму повествования. В предисловии «От автора», объясняя «фантастичность» своего произведения, он ссылается на «Последний день приговорённого к смертной казни» В. Гюго, где не только приведены мысли героя, но и даже допускается, что он до последней секунды жизни мог их записывать. И хотя сам автор стремился избежать чрезмерной психологии (Из подготовительных материалов: «NB. Главное: без психологии, одно описание…»), но именно благодаря форме внутреннего монолога героя-рассказчика в результате получился шедевр как раз психологического повествования. Именно так и оценили новое произведение Достоевского критики и читатели. Восторженно о «Кроткой» отзывались М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. К. Михайловский, К. Гамсун, А. Жид и многие другие писатели.

Литературная истерика

Статья. Вр, 1861, № 7, без подписи. (XIX)

В журнале братьев Достоевских «Время» (1861, № 4) был анонимно опубликованфельетон П. А. Кускова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов», на который М. Н. Катков в своём «Русском вестнике» (1861, № 6) откликнулся статьёй «Одного поля ягоды», обвинив автора (намекая, что это – Достоевский) в любовании аморализмом и безнравственностью и распространяя своё заключение на позицию всего журнала. Достоевский, написав в защиту фельетона Кускова данную статью, дал резкую отповедь Каткову, считая, что «Одного поля ягоды» и особенно заключительные строки «писаны в болезни, именно в истерике», и что в «таких болезнях нужно уж обращаться к медицинским средствам; литературные не помогут»… «Литературная истерика» стоит в одном ряду с другими полемическими статьями-выступлениями Достоевского на страницах «Времени» против Каткова и его журнала – «“Свисток” и “Русский вестник”», «Ответ “Русскому вестнику”», «Образцы чистосердечия», «По поводу элегической заметки “Русского вестника”».

Маленькие картинки

(В дороге). Очерк. Сборник «Складчина», 1874. (XXI)

В 1873 г. случился голод в Самарской губернии. Русские литераторы всех направлений, забыв о ссорах и полемике, издали сборник в пользу пострадавших. Достоевский написал для него данный очерк с подзаголовком «В дороге» и первой же строке пояснил: «Я разумею дорогу паровую, чугунку и пароходы…» Содержание «Картинок» составили наблюдения и размышления писателя, который постоянно путешествовал по железной дороге (в Москву и за границу) и на пароходе (часть пути до Старой Руссы). По предложению И. А. Гончарова, редактора сборника, Достоевский исключил из очерка эпизод об «отрицательном типе» священника. Сборник «Складчина» вышел в конце марта 1874 г. и был, в основном, сочувственно встречен критикой. В частности, о произведении Достоевского характерен отзыв анонимного автора «Санкт-Петербургских ведомостей» (1874, № 90, 3 апр.): «Очерк г-на Достоевского “Маленькие картинки” может служить блистательным примером того, как крупный талант даже из самого избитого и обыкновенного сюжета способен сделать интересную и яркую вещь…»

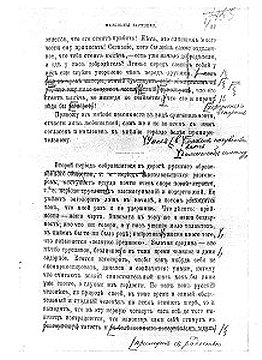

Лист корректуры сборника «Складчина».

Маленький герой

(Из неизвестных мемуаров). Рассказ. ОЗ, 1857, № 8, с подписью: М—ий. (II)

Основные персонажи:

M-me M*;

M-r M*;

Блондинка;

Маленький герой;

Н—й;

Т—в;

Танкред.

«Без малого одиннадцатилетний» мальчик летом отдыхает у родственника в подмосковном имении, куда съехалось человек пятьдесят гостей. Прогулки, пикники, обеды, ужины. Попав в эту атмосферу праздника, где правит бал флирт, Маленький герой влюбляется первой пылкой любовью в великосветскую красавицу m-me M*, совершает ради неё подвиг (укрощает необъезженного жеребца), испытывает-переживает все муки ревности и разочарования первой любви…

* * *

В момент ареста за участие в кружке М. В. Петрашевского (апрель 1849 г.) Достоевский писал довольно мрачный по тону и колориту роман «Неточка Незванова», в центре которого – трагическая судьба ребёнка, девочки, её полная недетских страданий жизнь. В тёмном, душном и сыром каземате Петропавловской крепости писатель, в ожидании приговора, создал одно из самых своих светлых и лиричных произведений – «Детскую сказку», которая при первой публикации получила название «Маленький герой». Четверть века спустя (в 1874 г.) писатель в разговоре с Вс. С. Соловьёвым вспоминал, что в момент работы над рассказом ему «снились тихие, хорошие, добрые сны…» [Д. в восп., т. 2, с. 212] Рассказ и похож на сладкий сон, на театральный спектакль, где царят веселье, музыка, любовь, и всё это на фоне цветущего деревенского лета. «Равнодушный» к природе писатель (его не раз упрекали в этом критики) создаёт в мрачной тюремной камере произведение – настоящий гимн цветущей природе, под которым подписался бы и признанный «природовед» И. С. Тургенев.

После отправки Достоевского на каторгу рукопись «Детской сказки» осталась у брата, М. М. Достоевского. В письмах к нему (9 нояб. 1856 г., 9 марта 1857 г.) и А. Е. Врангелю (21 дек. 1856 г., 9 марта 1857 г.) из Сибири автор интересовался попытками напечатать рассказ, поторапливал их это сделать. Ему крайне важен был прецедент-доказательство, что ему вновь разрешено печататься. Однако ж, узнав о появлении рассказа в журнале, Достоевский высказал в письме к брату (1 марта 1858 г.) недовольство, ибо «давно думал её переделать…» К тому же потом он ещё и узнает об изменении А. А. Краевским в целях конспирации названия рассказа и подписи, из-за чего замысел литературной реабилитации писателя-петрашевца сводился на нет. При подготовке собрания сочинений 1860 г. Достоевский убрал несколько вступительных абзацев, где содержалось обращение повествователя к некоей Машеньке, сделал стилистическую правку.