Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том III. Книга I

Беседа с Александром Николаевичем Кабановым, д.т.н., проф. кафедры ОХТ РХТУ им. Д. И. Менделеева

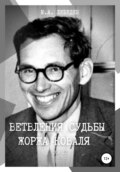

16.63. А. Н. Кабанов в рабочем кабинете во время беседы 11.12.13.[262]

Беседа состоялась в рабочем кабинете Александра Николаевича на кафедре ОХТ РХТУ им. Д. И. Менделеева во время одного из моих «рабочих визитов» в РХТУ за материалами для этой книги.

Ю. Л. Первый стандартный вопрос – когда, где и при каких обстоятельствах ты узнал о существовании такого человека, как Жорж Абрамович Коваль?

А. К. В 1976 году, когда Анатолий Гаврилович Амелин пригласил меня на кафедру. Тут я и познакомился с Жоржем Абрамовичем. И, конечно, первое, что меня удивило – это его явный американский акцент! И, конечно, показалось странным, я тогда ещё подумал – почему это так?

Ю. Л. Да, это обычное первое впечатление от знакомства с Жоржем Абрамовичем…

А. К. А первое яркое впечатление появилось на заседании кафедры, где обсуждали мою кандидатуру. Дело в том, что сначала я хотел заниматься наукой и первое заявление о приёме написал на должность старшего научного сотрудника. Но когда я принёс это заявление на подпись Семенихину, то по его барской реакции понял, что в те времена эта должность «приравнивалась» в Менделеевке к должностям механика или сантехника. И тогда я задумался, и согласился с предложением Анатолия Гавриловича стать доцентом. Это было непросто, поскольку «по правилам» нужно было сначала поработать ассистентом. Но Анатолий Гаврилович смог убедить Ягодина, что я достоин этой должности. И, по процедуре, вопрос этот должен был обсуждаться на заседании кафедры. И здесь тоже всё было непросто. Были и другие претенденты на эту должность, у которых, в отличие от меня, уже был солидный стаж преподавательской работы. Да и моё стремление к научной работе не было секретом. И вот при обсуждении Жорж Абрамович задаёт мне вопрос: «А как Вы считаете, что главное в работе доцента – наука или работа со студентами?». И тут я несколько смалодушничал и ответил: «Конечно, для преподавателя главное – работа со студентами…». Комментировать мой ответ он не стал, но я почувствовал, что это был вопрос сильного человека, который прямо интересуется сутью дела и говорит то, что думает. Это вызвало у меня чувство уважения к этому человеку – он не стал, «вилять» и задал мне вопрос «в лоб»!

Ю. Л. Да, стремление к ясности понимания – это одна из черт характера Жоржа…

А. К. В дальнейшем мы общались мало, поскольку я по роду деятельности работал по ОХТ, а он вёл автоматизацию… Но вот один из запомнившихся мне эпизодов. Я занимался изучением механизма улавливания пыли катализатором, работающим при повышенной температуре. И мне нужен был тепловизор. Я взял на какой-то выставке проспект шведской фирмы «AGA». Там было описание прибора под названием «Space heat». Там была фотография лица человека, на которой по оттенкам цвета можно определить температуру с точностью до 0,2°С – нос выглядел потемнее, контуры светлее и т. п. И как-то Жорж увидел этот проспект и удивлённо спросил: «Это что, «тепловой шпион»?». Так я понял, что он знает английский очень хорошо! ☺

Ю. Л. Теперь второй традиционный вопрос – а где, когда и при каких обстоятельствах ты узнал (или догадался!), что он был разведчиком?

А. К. Это было гораздо позже, где-то в 80-х годах. Какой-то слух дошёл, что Жорж Абрамович во время войны был «где-то там»… И занимался делами секретными…

Ю. Л. (указывая на портрет Л. В. Гришина, висящий на стене кабинета) Не от него ли слышал?

А. К. Точно, от него! Но что-то туманное… «Жорж – это такой человек!.. Разведчик!». И Саша Беспалов говаривал, что Жорж – «человек значимый»…

Ю. Л. Да, Лев был носителем кафедральных легенд и секретов…

А. К. Но разведчик – это «вообще»… А то, что он имел отношение к атомной бомбе, я не знал.

Ю. Л. А о том, что его наградили Звездой Героя, ты узнал от меня! Я тогда, в 2007 году, приехал на кафедру и привёз распечатку с сайта «Единой России» с указом о награждении Жоржа и портретом Лесли Гровса, руководителя Манхэттенского проекта…

А. К. Помню! Такой «Дельмар» – американец в кителе ☺…

Ю. Л. Этот листок висит у вас на стенде о Жорже Абрамовиче при входе на кафедру до сих пор…

А. К. Как курьёз!

Ю. Л. Не знаю, как курьёз ли…

А. К. Конечно, как курьёз! Все смеются, когда видят этого мордатого сытого американца!

Ю. Л. Хорошо… Значит, ты работал вместе с ним лет 6–7, но «не плотно»… А что говорили о нём другие сотрудники?

А. К. Помню, что мне жаловалась Ирина Климентьевна Шмульян на его строгость… Очень он был требовательный, говорила мне она, похвалы от него не дождёшься, а если «расслабишься», махнёшь на дело рукой, спуску не давал!

Ю. Л. А каким ты помнишь его на кафедральных мероприятиях – заседаниях кафедры и т. п.?

А. К. Я не помню, чтобы он проявлял активность, какие-то «речи толкал». Был он «человек в себе». Сидел и наблюдал. Таким я его запомнил…

Ю. Л. Но за годы знакомства и наблюдений «со стороны» на кафедральных сборищах, из коротких «коридорных бесед», может быть, ты всё-таки узнал его настолько, что сможешь ответить на вопрос: был ли он, по твоему мнению, в делах производственно-житейских смелым человеком?

А. К. Не знаю… Просто я очень редко слышал, чтобы он что-то сказал. То немногое, что запомнилось, я тебе сейчас сообщил. И он был загадкой для меня. Я чувствовал, что он – человек «нестандартный», необычный. И не в акценте дело. Та тайна, которая была у него внутри, всё-таки, вероятно, как-то «выпирала углом». И я действительно его уважал, он вызывал у меня ощущение человеческой значимости.

Ю. Л. А как восприняли награждение Жоржа на кафедре в 2007 году?

А. К. С воодушевлением! И я с тех пор всегда «хвастаюсь» студентам, что работал совместно с таким человеком!

Ю. Л. Ну, и вопрос заключительный. Что бы ты хотел сам добавить к сказанному?

А. К. Я считаю, что значимость Жоржа Абрамовича будет возрастать со временем. И нужно бы здесь, в Менделеевке, устроить комнату-музей.

Ю. Л. Спасибо, Александр Николаевич! Имеющие уши, да услышат тебя!

24.12.13.

Беседа с Кузиным Василием Ильичом, к.х.н., Главным специалистом Центра истории РХТУ им. Д. И. Менделеева

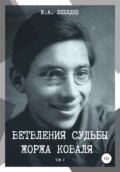

16.64. В. И. Кузин во время беседы 24.12.13.[263]

С Василием Ильичём мы беседовали в кабинете А. П. Жукова, директора Центра истории РХТУ им. Д. И. Менделеева. Он присутствовал во время многих моих встреч с А. П. Жуковым и каждый раз помогал нам – короткой репликой, ёмким образом, точным фактом. Он коренной менделеевец и история Университета – это часть истории его жизни. В разговоре принимал участие и А. П. Жуков.

Ю. Л. Представьтесь, пожалуйста, Василий Ильич!

В. К. Кузин, Василий Ильич. Зачислен 24 числа девятого месяца 1962 года старшим препаратором в кинокабинет МХТИ им. Д.И. Менделеева. В 1964 году поступил в МХТИ на дневное отделение силикатного факультета. Когда был дипломником, играл в футбол с Саркисовым, вместе с ним – когда он был замполитом – прошёл спортлагерь… А здесь… Окончил аспирантуру на кафедре физической химии у Горбачёва Сергея Васильевича и Атанасянца Анатолия Георгиевича… Защитился на электрохимии, после защиты работал лет 8–9 на кафедре физической химии. Потом Саркисов позвал меня на начальника отдела Бюро измерительных приборов, был Главным метрологом Университета. Затем возглавил отдел технических средств обучения (куда я пришёл на первую должность в МХТИ) и проработал в этом качестве до 2008 года. И уже оттуда перешёл на Главного специалиста Центра истории РХТУ к начальнику Жукову. Вот моя биография со всей подноготной за последние 51 год ☺!

Ю. Л. Теперь приступаем к ответам на мои вопросы. Первый стандартный вопрос – когда Вы услышали такие фамилию, имя и отчество – Жорж Абрамович Коваль?

В. К. Когда он читал нам лекции! Я учился на силикатном, и звали его у нас «американец».

Ю. Л. Это учебный процесс. А лично как Вы познакомились?

В. К. Нет, не помню! Ведь за время работы в Менделеевке я познакомился со столькими людьми! Лично его могла знать моя мать – она работала здесь ещё до моего прихода главным инспектором в отделе кадров.

Голос А. Ж. Вот она его знала точно! А, кстати, она не участвовала в той истории с экзаменом «Милый Жорж»?..

В. К. Нет, не участвовала. Хотя, конечно, была «в курсе». Но историю эту подробнее расскажет сам Жуков…

Ю. Л. Хорошо, следующий «стандартный вопрос». А когда Вы узнали, что он был разведчиком?

В. К. Ну, это позже, намного позже!

Ю. Л. И что, силикатчики, слушая его лекции и называя «американцем» не обсуждали его биографии?

В. К. Нет! Прозвали его за акцент, но у нас было много народу с акцентом…

Ю. А. Но, всё-таки, Вы же наверняка узнали о том, что он был разведчиком, ещё до того, как ему присвоили звание Героя России!

В. К. О героях, кстати… У меня отец тоже разведчик и тоже Герой!..

Голос А. Ж. У него отец – Герой Советского Союза! И тоже по линии ГРУ! Но он именно военный разведчик-диверсант.

Ю. Л. И тоже по линии ГРУ?!

В. К. Отцу присвоили звание Героя в феврале 1942 года одним Указом вместе с Зоей Космодемьянской.

< Чувствуется, что Василий Кузьмич очень гордится отцом и хранит память о нём:

16.65. В. И. Кузин с книгой военных мемуаров отца.[264].>

Ю. Л. Это действительно замечательно! Но, всё-таки, Вы когда узнали, что Жорж был разведчиком?

В. К. Нет, в те времена я ничего об этом не знал. И не было разговоров об этом. И ни от матери, ни от кого-то на кафедре, я ничего подобного не слышал…

Ю. Л. Ну, формальная часть моих вопросов закончилась. А теперь – «вольная часть». Что запомнилось от общения с Жоржем?

В. К. Ну, прежде всего, студентом запомнил, как интеллигентно читал лекции Жорж. И это было прекрасно! У нас были и другие замечательные лекторы – Авербух, Азриель, которые читали интеллигентно, которых можно было слушать. Но Жорж был одним из сильнейших…

Ю. Л. А профессиональное общение? Всё-таки по должности Начальника отдела Бюро измерительных приборов…

В. К. Нет, и здесь общения было мало. Я обращался в основном к завкафедрами, завлабам… А Жорж поставил заведовать КИПом на кафедре ОХТ Грачёва Василия Ивановича и у меня не было повода влезать в его дела. С моей профессиональной точки зрения это была тихая и беспроблемная кафедра…

Ю. Л. Ну, а в те времена, когда Жорж стал признанным героем?.. Когда вышла первая книжка Лоты? Здесь, в институте, должны были об этом говорить…

В. К. Нет, и в эти времена его здесь не «трясли»… Рады были, конечно, что его наградили, что заслуги его признали, но особых разговоров не было. Заслужил, удостоен – и хорошо!

Голос А. Ж. Да что говорить! Время настало другое… Вот если бы в 60-х или 70-х это случилось, тогда да – было бы колыханье мировое! А в то время, когда его признавали, народ был голодный, думал уже о другом…

В. К. В те времена нужно было выживать.

Голос А. Ж. Профессор Акутин – великий человек! – бутылки собирал…[265]

В. К. А профессор Атанасянц – газеты продавал…[266]

Ю. Л. Да, я эту сторону времён признания Жоржа как-то упустил… Спасибо, что напомнили![267]

24.12.13

Вторая беседа с А. П. Жуковым

Эта беседа проходила в том же кабинете, где я брал интервью у В. И. Кузина. Александр Петрович принял в нём активное участие. Разговор состоялся вскоре после Торжественного заседания, посвящённого 100-летию Ж. А. Коваля, и наш дальнейший диалог с Александром Петровичем во многом был связан с обсуждением тем, которые звучали там.

А. Ж. Я дарю тебе, как и обещал, три экземпляра своей книжки… Но учти, что печатали её в спешке к юбилею, в ней масса опечаток. И самая страшная – Игорю Брянцеву вместо звания «генерал-лейтенант СВР» «присвоили» звание «генерал-лейтенант ФСБ»! Теперь срочно нужно сделать допечатку с исправленным текстом…

Ю. Л. Ну, это хорошо! И другие опечатки исправишь!

А. Ж. Знал бы ты через кого пришли претензии за эту опечатку! Опечатки! Смотреть и видеть – разные вещи! Помнишь, я рассказывал тебе о встречах с Хольцманом в октябре 1963 года? Этот эпизод любопытен тем, что не только я, но и все зрители того спектакля во Дворце Съездов, которые в антракте пили «Киндзмараули» и закусывали сливками, видели, но совершенно не обращали внимания ни на Хольцмана-Зорге, ни на Жоржа.

А ещё я вспомнил вот какую подробность своей поездки к Жоржу на его новую квартиру. Было это числа 27–28 декабря 1964 года, после взрыва. У меня тогда «подвис» диплом – Жорж не мог со мной работать, так как входил в комиссию по расследованию причин взрыва. И Жорж пригласил меня к себе домой, на Мичуринский…

Именно тогда, в 1964 году выходит фильм «Мёртвый сезон»[268] и все заговорили о разведчике Абеле. Потом, правда, узнали, что это не Абель, а Фишер, но закрепилось – Абель. И вот в каком-то журнале – кажется, «Смена», но точно я сказать не могу – выходит статья, в которой рассказывается, как Абель в, кажется, 1941 году, задержал немецкого шпиона. Дело было так. Абель с группой товарищей возвращался в Москву с какой-то своей базы в пригородном поезде то ли на Казанский, то ли на Ярославский вокзал. И вдруг в вагоне, где ехал Абель, просыпается какой-то мужик с рюкзаком и спросонья спрашивает: «Москву не проехали?». И у Абеля сработал аналитический ум разведчика. Он вспомнил, что пригородные поезда проходят город насквозь только в Берлине! В Москве такого не было! И по прибытию в Москву Абель показал свои документы патрулю, велел задержать этого пассажира и он действительно оказался немецким шпионом.

И вот я, сидя за чаем после беседы с Жоржем, на волне тогдашних разговоров о разведчике Абеле, рассказываю этот эпизод Людмиле Александровне. А она мне и говорит: «А я вот тоже провожала Жоржа в каком-то эшелоне, и он через Москву шёл…». И я представил, что в 1939 году она провожала Жоржа на какой-то московской станции, через которую проходят поезда «насквозь»…

Голос В. И. Кузина. Ну, например, «Каланчёвская»…

А. Ж. Да, там или где-то у Рижского вокзала… Много в Москве таких товарных станций. И погрузка эшелонов происходила там… И я вот теперь ощущаю мистичность этого замечания, вот тебе твой «жгут истории» – я рассказал ей об Абеле, а она вспомнила, как провожала в армию Жоржа в эшелоне, проходившем или формировавшемся на московской «сквозной» станции… Ей, вероятно, сообщили и она пришла прощаться к эшелону… При этом Жорж сидел за столом, слушал наш разговор с Людмилой Александровной об Абеле и этих проводах, но он не произнёс ни слова. Мистика непрерывная…

Ю. Л. А что это за история с экзаменом, о которой ты вспомнил во время нашей беседы с Василием Ильичём?

А. Ж. А! Это связано с Отделом кадров. Жорж, если чего и боялся в институте, то это был Отдел кадров. Но «боялся» – это сильно сказано. Он был выше этого. А вот многие другие действительно очень боялись внимания этого отдела. И случилась такая ситуация. Дочка одной «высокопоставленной сотрудницы» Отдела кадров должна была сдавать экзамен по КИПам Жоржу. И она понимала, что знаний по предмету ей явно не хватает. А Коваля пройти «просто так» было нельзя. Нужно было что-то знать!

Голос В. И. Кузина. Это было году в 69 или 70…

А. Ж. Может быть… И чтобы «обойти» Жоржа стали давить на Вадима Фёдоровича Строганова. А он боялся Отдела кадров как огня! Были у него какие-то неувязки в анкете, где-то имя его перепутали – написали имя «Владимир», а это было связано с работой на номерном заводе в Электростали, и его таскали по разным инстанциям – всё выясняли, чей он шпион! И он, когда к нему обратились из Отдела кадров, конечно же, согласился «помочь». Но проблема оставалась – «на раздаче» экзамена сидел сам Жорж и он решал, какой студент пойдёт к какому преподавателю. И Вадим Фёдорович сказал, что он сделает всё, что в его возможностях, если эта студентка попадёт к нему. Но попадёт ли она к нему, решает не он, а Жорж. И вот что придумали в Отделе кадров. Ты помнишь телефон на кафедре?

Ю. Л. Да, конечно помню!

А. Ж. Так вот. После начала экзаменов прибегает в аудиторию, где сидели студенты и Жорж, кто-то из лаборанток и говорит: «Жорж Абрамович, Вас к телефону!». А телефон, как ты помнишь, на кафедре, в коридоре. Жорж сердито говорит: «Какой телефон? У меня экзамен! Я не могу уйти!». А ему объясняют: «Жорж Абрамович! Это что-то важное, там такой женский голос… Чуть ли не плачет…». И Жорж покряхтел, но к телефону пошёл. И потом он сам рассказывал (этого ведь не слышал никто, кроме него самого!), что этот голос говорит ему: «Милый Жорж! Я тебя не видела 20 лет… Ты меня не помнишь, но поверь, мне важно видеть тебя… И сейчас у меня совсем нет времени, я в Москве проездом. Вот смогла добраться только до метро «Новослободская». Не мог бы ты подойти хоть на пять минут?..». И недоумевающий Жорж одел шляпу и пальто и отправился к «Новослободской». Минут двадцать ходил он между колонн, никого не встретил, а потом вернулся в институт. А в это время управление экзаменом вынуждено осуществлял Вадим Фёдорович, экзамен у дочки этой он, конечно, принял, и нужный балл ей поставил. Когда Жорж вернулся в аудиторию, то всё понял. Но никакого скандала не случилось. Жорж был человеком самокритичным. Всё произошедшее нужно было объяснить окружающим, и он это сделал. Может быть, поделился с Фурмер, а от неё узнал Гришин… Ведь того, что было сказано по телефону, никто, кроме Жоржа не слышал! Я же слышал изложение этой истории и от Вадима Фёдоровича (в повествовательной тонкой манере) и в гротескном изложении Льва Гришина. А сам Жорж к своим промахам относился спокойно и с иронией…

Что же касается таких студентов, то, конечно, их всегда хватало… Причём всяких детей, племянников и просто «знакомых» у «общих отделов» было гораздо больше, чем у профессуры…

Ю. Л. А теперь вопрос, связанный с твоим докладом на Торжественном заседании…

А. Ж. Не очень он получился хорошо. Колесников всё время торопил, и доклад получился рваным…

Ю. Л. Так вот. В своём докладе ты показывал один документ, который оказался для меня очень интересным. Я имею в виду выписку из военного билета Жоржа, согласно которой он служил в армии переводчиком… Это у меня вызвало недоумение. Дело в том, что в подлиннике военного билета стоит другая специальность – стрелок! И когда я рассмотрел эту запись под лупой, то увидел, что она сделана по соскобленному месту. Твоя выписка относится, как ты показал, к 1956 году. Так что долгое время после окончания службы он был «переводчиком», а потом его сделали «стрелком»! Я думаю, что это было сделано в 1989 году, когда его оформляли как ветерана и участника войны.

А. Ж. Тут интересно вот что. В военном билете указан номер воинской части. А я знаю, что есть в Министерстве Обороны списки частей, принимавших участие в войне. Мне довелось видеть их по войне финской. Так там есть всё – и части боевые, и военторги и даже сберкассы! И если человек хоть день числился в такой части, он признаётся ветераном. Нужно бы найти такой список по Великой Отечественной и посмотреть – есть ли в них номер части Жоржа…[269]

Вообще с документами много путаницы… Вот Лота пишет, что Жорж был принят в аспирантуру без экзаменов…

Ю. Л. Да нет, с экзаменами!

А. Ж. Ты же сам первый раскопал аспирантское дело Жоржа…

Ю. Л. А там лежат экзаменационные листы приема в аспирантуру!

А. Ж. А ещё скажу, что мы с Натальей Денисовой нашли документы о Фастовском – руководителе Жоржа в ВЭИ, где он работал по распределению после института. Фантастическая личность! Потом он стал доктором, лауреатом и прочая и прочая…

Ю. Л. О ВЭИ и чудесах… Есть письмо Гейби к Людмиле Александровне с фронта… И в нем он пишет, что встретил сослуживца Жоржа по ВЭИ!

А. Ж. Такие вещи нужно публиковать! Есть же «Вестник истории РХТУ»… Ты хотя бы одно письмо Жоржа «оттуда» к Людмиле Александровне дай… Со своими комментариями…

Ю. Л. Дам, обещаю…[270]

А. Ж. А вот ещё курьёз с документами. Помнишь его отпускной билет 1949 года?

Ю. Л. Да, а что там особенного?

А. Ж. Ну, как же! Солдат, рядовой, военнослужащий Советской Армии, а отпуск дан 50 суток! Какой он «рядовой»? Рядовому положен отпуск в 7 суток…

Ю. Л. Вот такие вещи интересны для историков-профессионалов! А они, кстати, были на Торжественном заседании! Вы делали съёмку?

Голос В. И. Кузина. Я сделал запись. Но только аудио. Видео делали люди, представляющие сайт «Офицеры». Они что-то выложили в интернете, но у них должна быть полная запись…

Ю. Л. Я тоже фотографировал… Так вот, в зале присутствовал Игорь Семёнович Дровеников, Ученый секретарь Общемосковского семинара по истории Советского Атомного проекта. Я буду делать доклад о Жорже на этом семинаре. Там серьёзные историки Атомного проекта и им как раз интересны факты и документы… Вот добраться бы, как это повезло корреспонденту «Российской газеты» Шитову, до досье ФБР…

А. Ж. Американцы ему только два тома – и то «подчищенных»! – из шести показали… А, думаю, Крамиш и Волш видели все шесть…

Ю. Л. Крамиш – конечно же видел!

А. Ж. А Крамиш в 1996 г. в Дубне какой-нибудь доклад делал?

Ю. Л. Делал, и он опубликован…[271]

А. Ж. Я, кстати, нашел упоминание о Крамише в книге Юнга «Ярче тысячи солнц». Там сказано, что он делал доклад для «Рэнд Корпорейшн» по атомной проблематике…

Да, вот ещё вспомнилось о «мистических совпадениях»… Когда меня в Тунисе ночью привезли на квартиру, то на шкафу лежали две книжки на французском – «Доктор Живаго» Пастернака и «В Круге первом» Солженицына в издании livre de poche. И я прочёл там о Ковале.[272] Но как-то не осознал… Читать Солженицына в переводе на французский очень трудно… Солженицын и по-русски то пишет тяжело…

Ю. Л. А вот вопрос, который должен вас, менделеевцев, интересовать особенно. Почему Жорж поступил именно в МХТИ?

А. Ж. Вопрос этот нас трогает, но нет никакой документальной зацепки…

Голос В. И. Кузина. Всегда говорят просто – он приехал в Москву и поступил в Менделеевский институт…

А. Ж. А вот ты знаешь такую частушку: «На Миусской институт менделавочкой зовут…»?

Ю. Л. Знаю, конечно!

А. Ж. Она кого-то даже коробит… Ведь почему «менделавочка»? Потому что евреев была практически половина! И Улицкая, которая выросла здесь, знает атмосферу Менделеевки и в своей книге «Искренне Ваш Шурик» пишет об этом. Читал?

Ю. Л. Нет, не читал…

А. Ж. Почитай![273] Она пишет, что евреев в МГУ практически не брали, и они шли в Менделеевку – здесь была либеральная кафедра марксизма-ленинизма, партком был демократический и потому никаких проблем не было…

Голос. В. И. Кузина. Но ведь потом директива была и в отдел аспирантуры, и в отдел кадров…

А. Ж. Это потом было! И критическая для Жоржа ситуация в 1952 году тоже не была связана с ним лично. Тут сложилось вот что. Практически сразу после защиты Жоржем кандидатской диссертации проходил XIX съезд партии.

< XIX съезд КПСС проходил с 5 по 14 октября 1952 года. А Жорж защищался 26 сентября того же года. Вот объявление о его защите, опубликованное, по тогдашним правилам, в газете «Вечерняя Москва» 17 сентября 1952 года:

16.66. Вырезка из газеты «Вечерняя Москва» с объявлением о защите диссертации Ж. А. Коваля.[274] – Ю. Л.>

И на этом съезде произошли, откровенно говоря, репрессии по отношению к Кафтанову. Его вывели отовсюду, убрали со всех значимых постов. А он же наш, менделеевец![275] И наши менделеевцы были вокруг него – Жаворонков, Торочешников, Рещиков… И если бы Кафтанова не убрали, то распределился бы Жорж в Менделеевку совершенно спокойно!..

Ю. Л. Менделеевцы… А в 1949 году Жорж сидел в приемной у Жаворонкова часами…

А. Ж. Это ты о том письме Жоржа, которое ты демонстрировал в своём выступлении на Торжественном заседании? Я понимаю Жоржа в той ситуации, но ведь это дело было летом, нигде никого не было, а с сентября всё пошло стремительно! Пожалуйста – места на выбор! Его ведь Жаворонков сначала толкал на ракетное топливо, к А. Б. Чернышёву. И Жорж даже написал заявление с просьбой зачислить его к Чернышёву… Но что-то не сложилось. А дальше такой момент. Жорж был в 1939 году аспирантом профессора В. Н. Шульца. Но он умер к моменту возвращения Жоржа. Шульц же был учеником Н. Ф. Юшкевича, а в 1949 году кафедрой технологии кислот и солей уже заведовал И. Н. Кузьминых. А для него Юшкевич – враг номер один! Но Кузьминых быстро согласился принять Жоржа в аспирантуру и стать его научным руководителем.

Ю. Л. Кстати, именно на этом Торжественном собрании я вдруг понял, кто сфотографирован рядом с Жоржем в ГРУ при вручении ему Почётного знака. Ты тоже показывал эту фотографию, но почему-то обрезанную – без второго персонажа. А этот второй персонаж – Лота!

А. Ж. Это Наталья Денисова при подготовке обрезала… А я вот про другую знаменитую фотографию тебе скажу. Она мне очень нравится – в гостях на 90-летии Жоржа. После окончания Торжественного собрания на фуршете в кабинете Колесникова я и говорю Елене Павловне – бывшей вашей студентке Моргуновой: «Лена! Мне очень нравится фотография, на которой ты, Жорж и Саркисов. Только почему вы там так встали – Жорж меньше вас по росту? А он ведь был шести футов!». А тут Лота и говорит: «Это моя фотография! Это я тогда снимал!»… Она стала «официальной фотографией», в статье Лоты в «Красной Звезде» опубликована…

< Действительно, в статье В. Лоты «Его звали «Дельмар»» в газете «Красная Звезда» от 25.07.2007 г. опубликована эта фотография:

16.67. Е. П. Моргунова, Ж. А. Коваль, П. Д. Саркисов, фото из газеты «Красная звезда».[276] – Ю. Л.>

А меня в тот день в Москве не было. Я был на конференции в Уфе…[277] К Жоржу ездили Саркисов, Моргунова, Чижов. Может быть, Бесков. Всё! Ну, и ГРУшники там были. А теперь многие говорят, что ездили к нему… Да кто к нему ездил? В то время забыли про него. Вот деньги на компьютер кто собрал? Вы собрали! Помню, Жора Каграманов и с меня «взнос» взял…

Ю. Л. Это – отдельная тема…

А. Ж. Ну, ладно! Наговорил я тебе много, и книжку подарил, так что можешь всё это использовать в своей работе.

04.01.14