Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том III. Книга I

Интервью с Геннадием Михайловичем Семеновым, д.т.н., проф. кафедры ОХТ РХТУ им. Д. И. Менделеева

16.49. Г. М. Семёнов на кафедре ОХТ РХТУ во время беседы 11.11.13.[204]

Интервью проходило в лаборатории кафедры ОХТ после обсуждения с её заведующим В. Н. Грунским технических вопросов подготовки празднования 100-летия Ж. А. Коваля. Геннадий Михайлович (Г.М.С.) принял в обсуждении деятельное участие и после него согласился ответить на мои вопросы, хотя в этот день он уже провел в аудиториях 8 часов и, конечно, нуждался в отдыхе. Отмечу также, что как раз в те дни он, вместе с проф. А. В. Беспаловым, заканчивал работу над книгой «Жорж Абрамович Коваль. Защитник отечества, педагог, ученый, человек».

Ю. Л. Геннадий Михайлович! Мой первый вопрос к Вам – когда Вы лично узнали о существовании такого человека, как Жорж Абрамович Коваль?

Г. М. С. Я пришёл в аспирантуру в 1960 году на кафедру ОХТ, и здесь встретил преподавателя Жоржа Абрамовича Коваля.

Ю. Л. Итак, Вы – аспирант кафедры, Жорж Абрамович – преподаватель… Как вы общались?

Г. М. С. Общались практически ежедневно в лабораториях – в тридцать шестой и тридцать девятой, в подвале, там тогда проходил учебный процесс, там же были и аспирантские экспериментальные установки… И вместе со мной на кафедру пришла и Ирина Климентьевна Шмульян, но не в качестве аспирантки, а лекционным ассистентом.

Ю. Л. Это понятно – общение служебное. А личное?

Г. М. С. Было и личное. Вот, например, однажды Жорж Абрамович обратился к нам, «лабораторным мужикам», с просьбой – помочь ему с переездом. До этого он жил где-то на Ордынке. Там у него была комната в многокомнатной коммунальной квартире. И вот он приобрел кооператив.

Ю. Л. Этот эпизод меня очень интересует. Вспомните, пожалуйста, подробности! Хорошая комната была на Ордынке? Как она выглядела?

Г. М. С. Ну, ты вопросы задаешь! Прошло почти полвека с тех пор! Что я могу помнить? Конечно, только общее впечатление – старая московская коммунальная квартира. Что там могло быть хорошего? А переезжал он в новый кооператив на Мичуринском проспекте! Из всего процесса переезда у меня сохранился в памяти только один яркий эпизод…

Ю. Л. Какой?

Г. М. С. Помощниками в переезде было нас четверо – я, Виктор Иванович[205], наш механик, «Вася маленький», он тоже механиком у нас работал, и Марченков, тогда аспирант. После того, как мы вещи разгрузили и перенесли, нам устроили застолье. Сели за стол, и я вдруг вижу, что на столе лежит… свежий перец! Я парень деревенский, и перец видел только тогда, когда мама делала его фаршированным. А тут – свежий, зеленый! Я и спрашиваю Жоржа Абрамовича: «А что Вы с ним делаете?». И он мне с удивлением отвечает: «Как, Гена! Это очень просто – разломи и попробуй!». Тут я удивился: «Так Вы сырой перец едите?». А он мне: «Да! Ты попробуй!». Я попробовал – оказалось действительно вкусно: он такой сочный, сладкий! Вот так он открыл мне этот овощ ☺…

Ю. Л. Следующий вопрос. А как Вы узнали, что Жорж Абрамович был разведчиком? Вы ведь узнали об этом до того, как ему присвоили звание Героя? ☺

Г. М. С. Да, конечно! Но… Специального случая я не помню… Просто ходила такая молва…

Ю. Л. А разве его замечательный акцент не наводил на размышления?

Г. М. С. Ну, то, что он из Америки, что его родной язык – «американский», выяснилось при первых же встречах…

Ю. Л. Конечно, его американское происхождение не было секретом…

Г. М. С. Но о своей американской жизни, о детских годах, он никогда не говорил!..

Ю. Л. Хорошо… Следующий вопрос. В феврале 1964 года Жоржа Абрамовича принимают в партию. А вернулся он в 1948. Почему, как Вы думаете, между этими датами такой большой интервал?

Г. М. С. Это сложный вопрос… Мы тут толковали об этом с некоторыми ветеранами… И сложилось впечатление, что вернулся он в 1948 году без согласия своего тогдашнего начальства, что и породило долгосрочные проблемы и сложности его обустройства здесь… И эта известная история с его трудоустройством – его и на работу не брали… Тогда Жаворонков вмешался, обратился с личной просьбой к министру Столетову, и только тогда его взяли на работу. Он же сначала работал начальником установки по разделению воздуха…

Ю. Л. Да, называлась она очень символично – ЖАК-60 (Это не его инициалы, а аббревиатура «жидкий азот и кислород, производительность 60 литров в час»)

Г. М. С. Вообще, в тот период Жорж Абрамович чувствовал себя каким-то… ущемленным. Да и позже… Вот я вспоминаю, мы же работали и с Малаховым, и с ним… Как работал Малахов? Порох! А Жорж Абрамович никогда… резко не решал вопросы. Он ко всему подходил деликатно…

Ю. Л. А был ли Жорж Абрамович человеком смелым «в житейском смысле»? Я имею в виду вопросы «организационные» – сетка расписания, лимит печатных листов на учебные пособия и т. п. Я представляю себе, как решали их Афанасий Иванович Малахов, Изабелла Эммануиловна Фурмер, а вот Жорж Абрамович…

Г. М. С. Нет, конечно, он был не таким… Что-то давило на него, была какая-то неуверенность, может быть, страх, опасение чего-то… Он никогда «не выпячивался», и, даже будучи руководителем, никогда не позволял себе резких высказываний. Он ведь был руководителем у Шмульян, Беспалова, да и у меня… В жизни ведь всякое бывает во взаимоотношениях с подчиненными, аспирантами, но я никогда не слышал от него чего-то такого, за что ему пришлось бы извиняться: мол, извини, я погорячился. Очень скромно он себя вел.

Ю. Л. О его скромности… А как Жорж Абрамович относился к тому, что на всех «военных праздниках» (23 февраля, 9 мая и т. п.) всякие награды и грамоты проходили мимо него?

Г. М. С. Ничего не могу сказать… Хотя я и работал с ним долго, и был одним из первых его учеников, такой степени человеческой близости, которая позволяла бы обсуждать такие вопросы, у нас не было.

Ю. Л. Я, чувствую, Геннадий Михайлович, что моя «догрузка» этими вопросами к сегодняшней Вашей 8-часовой работе и так уже слишком велика. Поэтому, последний вопрос – расскажите о каком-то особенно важном и интересном эпизоде Вашего общения с Жоржем Абрамовичем!

Г. М. С. Много было интересного! Вот, скажем, 1965 год, известный Пленум ЦК КПСС о химизации.[206] Много тогда об этом говорили, и, в частности, после него начался пересмотр всех учебных программ в менделеевке. В том числе и по ОХТ и по «Автоматизации». И Жорж Абрамович для того, чтобы создать действительно новую программу курса, основанную на современных теориях управления, создал семинар преподавателей для обсуждения этих вопросов. И эту современную теорию нужно было вводить в учебный процесс![207] Меня он сделал старостой семинара. Мы составили программу работы, и в рамках семинара нам по основам операторного исчисления прочитал лекции Ефрем Тевельевич Азриэль с кафедры математики. Оператор Лапласа и всё с ним связанное… Этого раздела вообще не было в тогдашних курсах математики менделеевки! Жорж Абрамович смог нас настроить на серьезную работу. И, хотя я был тогда ассистентом, и денег особенно не было, но, поскольку и учебников по этому курсу не было, я ездил по магазинам и покупал все книги и брошюры по теории управления. Сейчас у меня большая библиотека по системам управления… На семинарах с сообщениями выступали все – я сделал штук десять сообщений, сам Жорж Абрамович много выступал, делали сообщения и В. Ф. Строганов, и И. К. Шмульян… И вот однажды Жорж Абрамович воскликнул: «Ребята! Я всё понял! Мы должны законы регулирования изображать таким вот образом, системы регулирования – вот так, в виде блоков, с передаточными функциями…». И он начал читать новый курс студентам, а мы, молодые преподаватели, ходили его слушать и потом стали тоже читать лекции в том же ключе…

Ю. Л. Впечатляет… А почему же тогда Жорж Абрамович не защитил докторскую?

Г. М. С. Ну, этот вопрос не ко мне! Я на него ответить не могу… Но, как мне кажется, он боялся «паблисити»!

Ю. Л. О боязни «паблисити»… Работая над этой книгой я наткнулся в интернете на заметку о том, почему американское правительство требует выдачи Сноудена. Их логика такова – Сноуден американский гражданин, он в Америке напакостил, поэтому отдайте его нам, американцам, и мы с ним разберемся. Мне подумалось, что если заменить фамилию «Сноуден» на «Коваль», ситуация будет очень похожей! И Коваль должен был опасаться выдачи!

Г. М. С. А ведь был такой случай с Ковалем! Был! Я твердо не могу вспомнить когда именно, что-то в 70-х годах. Я только что вернулся с Кубы и мне об этом кто-то рассказывал. Не помню, кто… Как-то приехала в менделеевку какая-то официальная американская делегация, и ректор (тогда им был С. В. Кафтанов) пригласил Жоржа Абрамовича быть официальным переводчиком. А в составе делегации были представители спецслужб США, которые на Жоржа Абрамовича обратили внимание (так говорить по-английски мог только «природный американец»!) и по возвращении доложили об этом переводчике. «Соответствующие службы» быстро установили, что это тот самый Коваль, который проходил службу в Манхэттенском проекте, а в 1948 г уехал из США. И американское правительство официально потребовало выдачи Жоржа Абрамовича! Ну, тогда наше правительство «своих не выдавало», но он всё это очень тяжело переживал…

Ю. Л. Очень важная деталь – временна́я привязка этого эпизода к Вашей работе на Кубе…

Г. М. С. Я вернулся в 1969 году, и слышал эту историю вскоре после приезда. Но ведь ничего особенно интересного я не рассказал…

Ю. Л. Нет, Ваш рассказ в совокупности со многими другими рассказами людей, лично знавших Жоржа Абрамовича, рисует яркую и объёмную картину его жизни. Спасибо Вам большое!

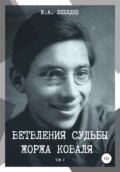

16.50. Ж. А. Коваль и Г. М. Семёнов на праздновании 60-летия кафедры ОХТ (1998 г.)[208]

17.11.13

Беседа с Верой Ивановной Коваль (В.К.), невесткой Жоржа Абрамовича Коваля

16.51. В. И. Коваль во время беседы 17.11.13.[209]

Разговор состоялся дома у Веры Ивановны, в г. Воскресенске, куда я приехал для беседы с супругами Ковалями при подготовке к 100-летию со дня рождения Жоржа Абрамовича. Значительная часть разговора была посвящена выяснению родственных связей в семействе Ковалей. Эти сведения (и сведения из многих других, «незадокументированных» разговоров с Верой Ивановной) использованы во всех главах этой книги. Здесь приводятся только факты и оценки, представляющие существенный самостоятельный интерес для характеристики личности и отдельных эпизодов биографии Жоржа Абрамовича.

Ю. Л. Первый стандартный вопрос – как ты узнала, что существует такой человек – Жорж Абрамович Коваль?

В. К. На первом курсе, студенткой. Я узнала Гену, и мне сказали, что у Гены есть дядя, Жорж Абрамович Коваль, и как-то при случае показали его.

Ю. Л. Дядя нашего сокурсника… А то, что он был разведчиком, это когда ты узнала?

В. К. Я думаю, что почти сразу. Какие-то шепотки всё время ходили… Говорили, что он «где-то там» был. Без подробностей.

Ю. Л. О Вашей свадьбе с Геной я знаю, подробностей ты добавить не можешь…

В. К. Какие подробности? Мы с Геной свадьбы не хотели – не было денег. Даже обручальные кольца Гена сделал в Дорогобуже на практике сам из какой-то меди… Из чего ты сделал кольца?

Голос Г. И. Коваля. А, кольца! Из штуцера для манометра…

В. К. Но Жорж Абрамович сильно настоял и организовал свадьбу, нанял ресторан в гостинице «Украина»… А родители наши уже потом подтянулись ☺.

Ю. Л. Так… А вот не помнишь ли ты, что говорил Жорж Абрамович в 1973 году, когда вышел фильм «17 мгновений весны»[210], об этом фильме?

В. К. Нет, не помню. Мы уже жили в Воскресенске, а Жорж Абрамович в Москве, так что как он воспринял фильм, я не знаю.

Ю. Л. А что он читал?

В. К. Он читал очень много! Из книг, последнее, что я помню, он читал Солженицына «200 лет вместе» про евреев… Покупал и читал много газет…

Ю. Л. И что он по поводу Солженицына говорил? Какие комментарии?

В. К. Прочитал он всю книжку… Я тоже пыталась прочитать, но не смогла… По-моему, он сказал, что он антисемит… Что-то в этом роде… Ещё помню, что он любил Хемингуэя… В те давние времена мы уже к нему как-то не очень, а он читал… У них было много книжек Хемингуэя…

Ю. Л. Хемингуэя он читал наверняка по-английски?

В. К. И на русском у него были книги эти… Солженицын, Хемингуэй… Может, что-то вспомню ещё… Но в последнее время и на даче, и в Москве, он читал много газет. Покупал, читал запоем… И новости смотрел без перерыва… До последнего…

Ю. Л. Ну, в связи с этим, каким же было его отношение к событиям в стране и в мире?

В. К. У каждого человека в жизни есть люди, по которым проверяется – правильно я поступаю или нет. У меня были два таких человека – Жорж Абрамович и моя подруга Таня. И мы с Жоржем Абрамовичем думали всегда одинаково… Помнишь, выдвигалась Хакамада? Мы с ним голосовали за неё, причём не договариваясь! Он абсолютно прогрессивно мыслил…

Ю. Л. А вот любопытно, в 93 году кого выбрал – Ельцина или Верховный Совет?

В. К. Ельцина… У нас было абсолютно близкое мировоззрение. И никогда никаких споров по этому поводу не было… Не было повода о чём-то поспорить…

Ю. Л. У меня такое же ощущение…

В. К. Абсолютно трезвый ум… Никогда не ругал «Чубайса-Гайдара» ☺…

Ю. Л. А вот ещё две фамилии, которые в его-то судьбе сыграли роль и которые всплыли во всех этих политических обсуждениях позже – Сталин и Берия…

В. К. О них вообще не было разговоров… (удивлённо) Не было вообще почему-то…

Ю. Л. А вот твои ощущения, как он отнёсся к событиям 1999 года – началу его признания? Как он это воспринял – был рад, не рад, тяготило его это, или, наоборот, он ощущал самоутверждение…

В. К. Мне кажется, что у него было к этому двоякое отношение. С одной стороны, он, конечно, был рад, что о нём вспомнили, книгу написали… Этому он был рад: он попросил, кто-то сходил, купил для него много этих книг, и он дарил их всем нам. А с другой стороны, он всему этому как-то не доверял… И не доверял он, прежде всего, Крамишу, а из наших – Лоте. Он как-то дозировал для себя то, что о нём говорили…

Ю. Л. Ну, то, что Крамишу не доверял…

В. К. И Лоте не доверял. Он же понимал, что Лота – это «штатный писатель»… Я не могу выразиться точнее, он мне не говорил, что «я ему не доверяю», но у меня было такое ощущение… Вообще, он был человек «закрытый» очень сильно. Что бы ему мешало рассказать что-то нам, которые за ним ухаживали, когда он уже лежал? Он ничего не рассказывал. Он этого не хотел. Он не пускал никого во внутренний мир к себе… Ну, и правильно! Из таких людей и получаются разведчики… Умение быть закрытым – это важно… И не доверять. Вот полностью он не доверял почти никому. Ну, кроме Гены и брата…

Ю. Л. Да, я понимаю, о чём ты говоришь. Проявления и того, и другого ощущал…

В. К. Он и Майке говорил, чтобы она не доверяла Крамишу, если он чего-то от неё захочет… По поводу Лоты он этого не говорил. И это нормально – в его-то возрасте, с его-то опытом, предупреждать об опасностях…

Ю. Л. А вот об утверждении Лоты о том, что Жорж сам не разрешил раскрывать его фамилию в книжке?

В. К. Не знаю… Я не присутствовала на встречах с Лотой… Но в памяти осталось что-то, и я согласна – вполне мог сам не разрешить…

Ю. Л. Теперь вот о чём. Ты ведь ездила туда, к ним в Хабаровск?

В. К. Ну, да. Я ведь с ним летала на похороны Гениного отца в мае 1987 года.

Ю. Л. Там что-то осталось с времён его юности?

В. К. Летали-то мы в Хабаровск, куда Ковали переехали, а в ту Камышовку, где прошла юность Жоржа, меня возили Гена и его сёстры, чтобы показать дом. Там уже жили другие люди и мы туда даже не заходили. Этот дом построил его папа, Абрам, вместе с Шаей, когда Шая женился. Это было в 1935 году. Так что это дом, который построен без Жоржа Абрамовича. И в этом доме родились уже и Гита, и Гена… В этот дом Жорж Абрамович приезжал с тётей Милой в 1959 или 1960 году, есть и фотографии с этой поездки, где Гена маленький:

16.52. Приезд Ж. А. Коваля и Л. А. Ивановой в Камышовку в 1960 г. Стоят: Шая, Сергей (муж Гиты), Гита, Жорж; сидят: тётя Мила, Абрам (на коленях сын Гиты), Муся; присели: Гала, Гена, Софа.[211]

< Историю этой фотографии рассказал мне Г. И. Коваль в беседе от 18.11.13: «Это первый приезд дяди Жоржа на моей памяти… Заметь – нога у папы отставлена. Это потому, что в тот приезд дядя Жорж привёз фотоаппарат, папа соорудил штатив – фотоаппарат позволял снимать с задержкой – нажал на спуск и успел подбежать и встать, а ногу не успел убрать. Видишь, мы все хохочем!»>

Больше он не ездил. Потом Гита приезжала к ним в Москву году в 1960–1961, есть общая фотография, фото Гиты на Красной площади, потом Гена приехал в 1966 году учиться и остался. Шая Абрамович приезжал на нашу свадьбу в 1971 году, а потом он приезжал, когда родилась Майка. Есть у нас знаменитая фотография, где Майка и «два деда»…

Ю. Л. Так это здесь?

В. К. Да, это в Восресенске, мы встречали Новый 1981 год, приехал Шая Абрамович, Жорж Абрамович с тётей Милой… Майке 7 месяцев было… А в 1987 году мы полетели на похороны Шаи Абрамовича…

Ю. Л. И где он похоронен?

В. К. В Хабаровске. Они уехали, когда умер дед. Они продали этот дом и все уехали…

Ю. Л. А, так это с 1965 года!..

В. К. Да, и Генка последний год жил в интернате, поскольку ему негде было жить. Он доучивался в Волочаевке и жил в интернате, а родители уже жили в Хабаровске. Дед умер не то в январе, не то в феврале…[212] И я даже не знаю, ездил ли Жорж Абрамович на похороны…

Ю. Л. Говорят, что нет…[213] А вот скажи, по твоим впечатлениям, Жорж Абрамович и тётя Мила были в семейной жизни хорошей парой?

В. К. Когда меня Гена привёл знакомиться осенью 1970 года (я была в красном свитере и, как мне говорили, с лицом того же цвета ☺), это была уже такая семья, когда все друг друга уважают (им было по 57–58 лет). Он очень о ней заботился. В этом возрасте уже нет такой «пылкой любви»…

Ю. Л. Понятно!

В. К. Но в молодости он был в неё сильно влюблён, судя по тому, как тётя Мила верховодила им. Это бывает в тех случаях, когда мужчина сильно влюблён в женщину. Потом была большая разлука, потом по возвращению была страсть… У тёти Милы был выкидыш… Она сама мне рассказывала… Почти сразу, как он приехал… Она очень, конечно, переживала из-за этого… Но ей было уже 37 когда был выкидыш… Тогда наука ничего не могла поделать. И тогда они всю свою душевную силу отдали этому Валере непутёвому… Даже не стоит о нём говорить… А потом Денису…

Далее – подробности, связанные с Валерой и Денисом, но я согласен с Верой Ивановной – эти подробности вряд ли достойны публичного обсуждения…

Ю. Л. Продолжаю оценочные вопросы. Что ты думаешь о том, почему Ковали в 1932 году уехали из Америки?

В. К. Жорж Абрамович говорил мне о том, что там были очень сильны антисемитские настроения. Он говорил, что евреям в 1929, 1930 годах было жить очень тяжело…

Ю. Л. А как его еврейство проявлялось «по жизни»? Его «национальный вопрос» затрагивал?

В. К. Ну, конечно, никто в семье не был «ортодоксальным евреем». Никто и никогда. Но тётя Мила говорила, что когда была компания против врачей, когда было страшно ходить евреям по улице, она сильно боялась за Жоржа Абрамовича. Тогда тебя, если ты еврей, могли просто остановить на улице и то ли гадость сказать, то ли вообще избить… Он сам мне об этом не говорил, но у них было тяжёлое настроение… Он был, пожалуй, самым умным человеком, которого я встречала в жизни. Он сам мне говорил, что где бы он ни учился, у него всегда был самый высокий IQ… У Майки, кстати, тоже очень высокий IQ, и Жорж Абрамович очень этим гордился… Что же касается еврейства, то эта была такая семья, что никто никогда не ходил к раввинам… в синагогу… Семья была скорее коммунистическая… Вот мама Гены была партийная…

Ю. Л. Нет, я спрашивал не о религиозности…

В. К. Не только религиозности не было… Он не различал – украинец, еврей… Не было в нём этого…

Ю. Л. Конечно, до тех пор, пока не было антисемитизма!

В. К. Конечно… Но тема его интересовала, иначе зачем бы он читал Солженицына… Или вот его интересовала судьба Мандельштама как еврея… Нам приходилось с ним об этом говорить… Они оба – тётя Мила и он – очень много о нём знали. И среди их друзей было много евреев.

Ю.Л. Это ясно видно по записной книжке тёти Милы.

В. К. Они учились вместе с евреями… Один из них… На «З» что ли его фамилия… Он потом в атомном центре работал… Может, они и не вместе учились, а где-то рядом… Он потом стал атомщиком известным довольно…

Ю. Л. А, кстати, кого бы ты могла назвать их семейными друзьями?

В. К. У них были совместные друзья с тётей Милой… Был очень хороший друг, который потом уехал в Израиль…

Ю. Л. Маркос?

В. К. Да, Маркос… Были у них институтские друзья, но к его восьмидесятилетию (70-летие я почему-то плохо помню) уже остались только тёти Милины друзья детства… Помню, Крыловы… Тётя Валя… У неё муж рано умер… А, вспомнила фамилию – Зельдович! Он то ли учился с ними… Известная фамилия, да?[214]

Ю. Л. Зельдович? Ака…

В. К. Да, он академиком стал. Он то ли учился с ними, или где-то рядом был, но потом он работал в атомном центре.[215]

Ю. Л. Ну, то, что Зельдович работал в атомном центре…

В. К. Да. Они его знали хорошо. Да-да!

Ю. Л. Подожди, Яков…

В. К. Не то, чтобы он ходил к ним в гости, или что-то такое, но они с ним где-то сильно пересекались. Он учился где-то рядом с ними… Это я точно помню, да… Маркосы – точно, и ещё двое-трое друзей институтских… И ещё тёти Милиных… Дядя Наум… Финкельштейн… Германович…[216]

Ю. Л. Постой… Вспомни хоть одну ситуацию, в которой упоминалась эта фамилия…

В. К. Да часто они его вспоминали! Он то ли учился где-то рядом с ними, может и вместе?..[217]

Ю. Л. Разговор шёл как о личном знакомом?..

В. К. Да, не как о друге. Никогда он не был к ним лично вхож, но то, что они его знали, я точно помню…

Далее рассказ о посещении американского посольства, который обсуждается в главе «Вторая вербовка»

17–18.11.13