Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том III. Книга I

Ю. Л. Да, этот вопрос, конечно, возникает…

Г. К. Я сам много думал об этом и вижу это так. Математика – три балла, первый экзамен…

Ю. Л. О!

Г. К. Что такое?

Ю. Л. У меня тоже первый экзамен и тот же результат!

Г. К. Позор! Я-то, кстати, считаю, что по билету ответил на 85–90 %. Вся геометрия моя была, вся тригонометрия, и прочее, но я совершенно не владел разделами мнимых чисел и не умел решать неравенства (что-то там «больше большего, меньше меньшего…»). Это то, что нам наша математичка, у которой две коровы, коза, трое детей и прочее, никогда не преподавала. Ни логарифмическую линейку, ни вот эти мнимые… А по геометрии и тригонометрии я был одним из лучших в школе, если не лучшим, как потом в институте по черчению и начерталке… А попал я к какой-то молодой математичке, от которой все бежали… Я помню, Галка Озерская, она тоже, кажется, кандидатом была, тоже тройку получила, когда я высочил, налетела на меня: «Ну зачем ты к ней пошёл?». А я стою… «Ну, что?»… «Три балла, домой можно ехать…». Короче, к этой злыдне никто не шёл, а я со своей пентюшной натурой и пошёл…

Ю. Л. Это не Верченко? Она у нас потом преподавала…

Г. К. Да, наверно это была она… Ну, по билету я ответил, а тут она наткнулась на эти вопросы, по которым я полный ноль, и начала орать: «Ну, что, мне выгнать Вас?». Я сижу подавленный, а она: «Ну, ладно, ещё пара вопросов…» и даёт мне пару дополнительных вопросов, как-то связанных с геометрией на шаре, с какими-то разрезами… Я их «щёлк! – щёлк!»… Она и говорит: «Двойку я Вам поставить, конечно, не могу, но и…». Короче – три балла… Физику я сдал легко. Что ещё я сдавал? Сочинение! А сочинение у меня всегда получалось… Мог, конечно орфографических ошибок наделать на тройку, я и сейчас на письме ошибаюсь, но там была свободная тема и я витиевато обходил те изречения, в написании которых я сомневался… А содержание у меня всегда получалось… Ну, вот тебе мои экзамены.

Ю. Л. Итого, получается «три», «пять»…

Г. К. «Три», «пять», «пять» – тринадцать баллов! И в какой мере тут сказалось наличие или отсутствие дяди Жоржа?.. Он всё то время, когда я сдавал экзамены, просидел на даче. Да и на экзаменах зачётку перед началом не требовали – мол, ты кто такой? Просто бери билет и отвечай!

Ю. Л. А поступал ты на ТНВ?

Г. К. Да, на ТНВ…

Ю. Л. А я поступал на физхим, на «редкие и рассеянные земли», и с 13 баллами был переведён на ТНВ.

Г. К. Меня зачислили кандидатом. А тебя сразу студентом?

Ю. Л. Да.

Г. К. Ну, это может быть, потому, что забирали тебя с физхима…

Ю. Л. Да, это же был страшный год, тогда ведь конкурс был огромный!..

Г. К. Семь человек на место! Набор-то двойной – твой десятый класс, да мой одиннадцатый… А у меня и дальше была страшнейшая полоса. Я ведь в первую сессию двойку получил! По истории КПСС!

Ю. Л. Вот как! И почему же тебя не выгнали?

Г. К. Двойку я получил у Патрикеева, помнишь его?

Ю. Л. Ну, конечно!..

Г. К. Так вот. Я перед Новым Годом схватил воспаление лёгких. Потому что я ведь «геолог», я же приехал с Дальнего Востока, и в Вашей хлипкой Москве ходил в тоненьких туфельках, в школьном пальто без подкладки, и без шапки. Ну, а как начались холода, я и свалился в ноябре с воспалением лёгких. До такой степени, что сутки был без памяти. Тётя Мила вокруг меня охала-ахала, врачи суетились, и уколы разные лежачему делали… И очень ослаб после этой болезни. Первый раз я «вышел в свет» 31 декабря, когда мы в общежитии справляли Новый Год. И ты ведь там был!

Ю. Л. Ну, наверно!

Г. К. Меня ещё буквально качало после болезни от слабости, а потому затянул зачётную сессию и часть зачётов сдавал между экзаменами после Нового Года. И график получился тогда жуткий – почти каждый день или зачёт, или экзамен… И вот на этой истории КПСС, которую я меньше всего хотел учить – не по политическим причинам, а просто потому, что очень уж скучный предмет, и учить нужно разные даты съездов и прочее – Патрикеев поймал меня на определении оппортунизма. Тётя Мила потом долго смеялась над моим ответом… Точно не помню, но ляпнул я что-то вроде: «Оппортунисты – это особые элементы в революционном движении…», после чего Патрикеев замахал руками и выгнал меня с экзамена… А я до сих пор ясно себе не представляю, что это такое «оппортунист»…

Ю. Л. (иронинический смех)

Г. К. …кроме как буквально «возражатель»…

Ю. Л. Так почему же тебя не выгнали за двойку?

Г. К. А я её пересдал чуть ли не на следующий день…

Ю. Л. А-а-а!!..

Г. К. Но никого для этого «не привлекал»!..

Ю. Л. Значит, тебя после первой сессии перевели в действительные студенты?

Г. К. Нет, в действительные студенты перевели потом, года через два…

Ю. Л. Нет, так не могло быть!.. Но это неважно… А вот почему ты после первого курса не перевёлся «в геологи», как хотел сначала?

Г. К. Ну, во-первых, началась эпопея со стройотрядом, а, во-вторых, я, извините, влюбился!

В делах стройотрядовских я сильно погряз… Помнишь дела по организации? Мы какие-то вещи таскали… С Мишей Рогозиным меня познакомили, он меня как-то эксплуатировал… Стенгазета… К тому же я понял и сформулировал для себя аксиому: «Химики, как и геологи, тоже неплохо поют!».

Ю. Л. (отсмеявшись) Понятно!

Г. К. Ну, и, конечно, набравшись студенческого опыта, я был напуган всеми этими «досдачами» и «пересдачами» при переводе в другой институт… Да и друзей уже новых много – мы с тобой ведь ещё до целины сошлись…

Ю. Л. Ну и правильно – в результате ведь всё равно «жизнь состоялась»! А резкие смены курса – это ведь в молодости не грех, а обычное дело…

Вернёмся к нашим делам. Итак, ты живёшь у Жоржа, общаешься с ним и тётей Милой…

Г. К. Больше с ней, чем с ним. Она и дома бывала чаще, хотя в то время ещё работала, и всякие поручения домашние и дела по даче я получал от неё… Да она и обо мне как-то «целенаправленно» заботилась, у неё это чувство заботы было даже немножко гипертрофировано, и по отношению ко мне, и, к сожалению, к Рудаковым – Валерке и Денису…

Ю. Л. Я понимаю доверительность ваших отношений… Так вот, в связи с этим, она рассказывала тебе о себе? В частности, о тех десяти годах, когда Жоржа не было?

Г. К. Она рассказывала об этом эпизодически. Она не склонна была чем-то хвалиться и пускаться в какие-то сентиментальные воспоминания… Но вот рассказывала, как она в эвакуации в Салават-Юлаеве…

Ю. Л. В Уфе…

Г. К. Ну, может и в Уфе… Как они тротил варили в открытых чанах, мешая лопатой бензол с чем-то чуть ли не под открытым небом… Но про войну она немного говорила… От неё я узнал, что во время войны её иногда навещал какой-то капитан, который приносил письма от Жоржа и сообщал, что с ним всё в порядке, жив-здоров и «воюет на благо Родины», хотя она, конечно, знала, где он находится… Если уж он писал ей напрямики…

Ю. Л. А вот такой вопрос. Ты жил в этой семье несколько лет. Туда приходили гости. Не припомнишь ли, кто составлял «ближний круг»?

Г. К. Ближний круг гостей? Наши институтские, за время моей учёбы, если и приходили, то крайне редко. Я чётко никого не помню… А вот из друзей молодости, по жизни как бы проверенных, были Венька Марко́с с женой, я хорошо помню их лица… Марко́с был яркой личностью, известным в до- и послевоенной Москве болельщиком «Спартака», у которого в друзьях были и Старостины, и Симонян и прочие знаменитости… Такой громогласный, громовой мужик, когда он хохотал, посуда в серванте звенела! Чувствовалось, что очень добрый и очень сильный… «А помнишь!..», – орёт он, и хлопает Жоржа по плечу, от чего тот болезненно кривится и вскрикивает: «Ты чё?..», а тот, как ни в чём не бывало, продолжает «…как он забил?» (он был как Сущёв – помнил все даты, все имена футболистов, кто кому и за что в раздевалке морду набил ☺)… Вот такой он был Венька, то есть Вениамин Марко́с… А, может, ещё жив?..

Ю. Л. Я знаю, и о нём я в Израиль удочку забросил…

Г. К. Да, он там. Его кто-то из детей на старости лет вопреки его желанию туда вытащил… И он уже оттуда каким-то образом дяде Жоржу весточку дал, где всё это и сквозило…

Ю. Л. Письмо! Письмо написал после выхода книги Лоты!..

Г. К. Да, точно… Был ещё Вайсбург. Тот, наоборот, такой тихий, скромный… Он в другом институте работал. При каких-то должностях, типа начальник проектного отдела, проектировал тепловые электростанции. Но могу путать должности… Как звали – не помню. Это были закадычные друзья. Когда они собирались, то напоминали нашу компанию на все 200 %: «А помнишь! А вот ещё было!..»…

Ю. Л. Это должны быть его институтские друзья.

Г. К. Вот этого я не знаю!

Ю. Л. А откуда ещё? Не из колхоза же!

Г. К. Ещё – он, правда, не часто бывал, близким другом был Глеб Макаров с топливного.

Ещё в его доме на Мичуринском жил – дядя Жорж как-то так, намёками, об этом говорил: «Ну, ладно, вообще-то, тебе не надо об этом знать…» – какой-то тоже разведчик. Это Майкл. И, кроме имени, я вряд ли чего вспомню… Хотя, кажется, он где-то в Канаде вроде работал… Он был помоложе дяди Жоржа. Они созванивались и где-то во дворе встречались… И друг к другу, это видно было, неплохо относились…

Ю. Л. А Малахов не захаживал?

Г. К. Нет, нет…

Ю. Л. Что-то между ними произошло… Ведь совсем-то в молодости они близко дружили… А ещё кто?

Г. К. …Венька Марко́с… Вайсбург, имени которого не помню… Кто ещё? Да, ещё Наум, о котором Вера вспомнила…

Ю. Л. А фамилия как?

Г. К. Фейтельштейн…[233] Это тёти Милы друг с четырёхлетнего возраста. Коренной москвич, они с тётей Милой в одну гимназию ходили и общались всю жизнь… Пианист прекрасный, очень застенчивый и интеллигентный, но, будучи технарём, начитанный и образованный, как ни странно, в области искусств… Знал всех художников, композиторов и тому подобное… У нас на лестничной площадке в однокомнатной квартире жила… Хм… У нас… У дяди Жоржа… Хотя почему? Ведь и я там жил! Ну, так вот – жила Татьяна Георгиевна. Одинокая пожилая женщина, «матёрый искусствовед». Я любил у неё бывать, да и сама она зазывала – кран там починить, или ещё что такое – мужчины-то в доме нет… И дядя Жорж с тётей Милой с ней хорошо общались и дружили… У неё весь дом был завален альбомами по изобразительному искусству. Она лично знала и Гумилёва, и Анну Ахматову, то есть из таких вот кругов… И когда собирались друзья у дяди Жоржа, она часто захаживала. Так надо было слышать этих двух знатоков! Как они с дядей Наумом обсуждали разные вопросы истории искусств!..

Ю. Л. А что любили читать Жорж и тётя Мила?

Г. К. Тётя Мила, также, впрочем, и как дядя Жорж, предпочитали периодику… Они были почти на всё подписаны – от «Нового мира» и «Знамени» до «Химии и жизни» и «Науки и жизни»… Тётя Мила «Юностью» зачитывалась, а дядя Жорж относился к ней более скептически… Собственно книжная библиотека была у них по моим тогдашним представлениям достаточно приличная – сотни книг, среди которых и дореволюционные издания, сохранённые ещё с детства тёти Милы… Ведь у нас в деревне был всего, наверно, пяток книг… То есть классику, похоже, они перечитали не один раз и в мои времена она уже пылилась в шкафах, а из свежего они предпочитали периодику… Их специально читающими я наблюдал, конечно, в основном на даче… Дядя Жорж читал очень много английских газет. Книги английские гораздо реже…

Ю. Л. Каких английских газет? «Morning Star», «Moscow News»?.. У нас же ничего другого не было!

Г. К. Он покупал всё, что мог, и частенько приходил домой с пачкой смятых газет, засунутых за ремень сумки. Ты же помнишь, мы с тобой по ним «тыщи» сдавали!

Ю. Л. Это не надо мне петь песен! Как мы сдавали «тыщи», я прекрасно помню! ☺[234]

Г. К. А что ещё он мог читать? «New-York Times»?

Ю. Л. Он бы почитал, но её не было! ☺

Г. К. Ну, из литературы ещё иногда мы что-то находили и им подсовывали, а иногда – они нам… Из газет «Правду» не помню, а любимой газетой, которую и мы с его подачи предпочитали за доверительность информации, была «Известия»… «Огонёк» он любил, особенно, когда там появился Коротич…[235]

Ю. Л. А не слышал ли ты когда-либо суждения Жоржа на тему «Сталин-Берия»?

Г. К. (после длинной паузы). Нет, конкретно ничего не помню…[236] Но вот не конкретное, а какое-то «вкусовое» воспоминание… От него исходило какое-то неудовольствие, даже презрение к Системе… Нашей… То есть, он не воспринимал её конструктивно – пусть даже критикуя и ругая… Он говорил кратко и с горечью: «Система…». Нет, ярым антисоветчиком его назвать нельзя, но мне удивительно, почему он добровольно вступил в армию… Я так думаю, что это больше была необходимость…

Ю. Л. Ну, ты ведь эту мою версию читал…[237]

Г. К. Да, конечно читал…

Ю. Л. А сейчас у меня появилось несколько новых аргументов в её пользу… А то цветёт эта клюква: дескать, его пригласили, и он с радостью согласился!

Г. К. На него это жутко непохоже… В нём фальши было очень мало! А его поведение по жизни… Трудно сформулировать… Но вот в ситуациях, где кто-то откровенно послал бы всех на три буквы, а кто-то лебезил бы и лицемерил, он, сжимая зубы, вынужденно сдерживал себя. Он такие моменты в жизни проходил без истерических воплей и фальшивых дифирамбов… Но чувствовалось по всему, что «Систему» эту он не уважал и ура-патриотом и партийным активистом я его не представляю…

Ю. Л. А ты не помнишь мой конфликт с ним в последний год его жизни?

Г. К. Твой с ним?!

Ю. Л. Да. Я его поздравил с Днём Советской Армии в 2005 году, каким-то корявым образом употребив там слово «крот»… И моё это слово, брошенное бездумно, его задело…

Г. К. Я этого не помню…

Ю. Л. Я как-то… Растерялся! И не пойму, что же делать?

Г. К. Слушай, я ничего об этом не помню… Ничего не слышал – ни от него, ни от тебя!

Ю. Л. К сожалению, у меня сейчас нет под рукой этой переписки, но я тебе её представлю! А там было слово «крот», известный в разведке термин, который я, не подумав, употребил, чем и вызвал его раздражение…

Г. К. Да, был какой-то фильм про «крота», в котором, по моему представлению, актёр, игравший «крота», был очень противным. Может, и у дяди Жоржа такая же ассоциация возникла? И он подумал – что, я такой что ли? ☺. Но я ничего по этому поводу не помню… И, кстати, мне он свои мэйлы вовсе не все показывал!

Ю. Л. Ну, ладно. Этот вопрос нужно обсуждать с документами… Я тебе свои тексты пришлю, может, ты чего-то и вспомнишь…

< Документальное изложение этого моего «ляпа» выглядит следующим образом. История эта началась с поздравительного письма Жоржу Абрамовичу 22 февраля 2005 года, в преддверии праздника «Дня Советской Армии» (в последние годы – «Дня защитника Отечества»), который Жорж Абрамович отмечал. Вот текст этого моего письма:

Дорогой Жорж Абрамович!

Поздравляем Вас с праздником, желаем крепкого здоровья и большой летней топорной работы на даче! Инструментик и экипировка у Вас для этого приспособлены отлично!

Ваши Юра и Наташа

«Топорная работа» и «экипировка» – намёк на подарки, которые Жорж Абрамович получил 25 декабря 2004 года на свой 91 день рождения. От Г. К. – новый топор, топорище которого Г. К. сделал из берёзового ствола, росшего на дачном участке и спиленного прошлым летом. А мы с Наташей подарили новый рабочий фартук.

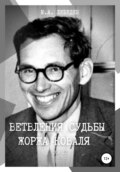

16.54. Жорж Абрамович рассматривает новый топор, подаренный Геннадием. 25.12.04 г.[238]

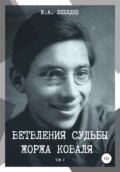

16.55. Жорж Абрамович примеряет новый фартук. 25.12.04.[239]

23 февраля мы получили от Жоржа Абрамовича ответ на поздравление:

Дорогие Наташа и Юра!

Спасибо! Я Вас тоже поздравляю! Особенно, конечно, доблестного защитника наших восточных границ! (На счет экипировки полный порядок!). Вера и Гена шлют привет.

Крепко обнимаю! Ж. А.

И вот тут я, польщённый поздравлением и званием «доблестного защитника наших восточных границ», присвоенным мне самым знаменитым атомным разведчиком Жоржем Ковалем за мою рутинную службу в Монголии в 1971–1973 гг. «двухгодичником» после окончания института, решил ответить красиво и тонко. При этом хотел подчеркнуть, что его заслуги в защите «западных границ» гораздо больше, чем мои, но что и я старался служить на совесть. И, ничтоже сумняшеся, в 15 часов 3 минуты 23.02.05 года написал ему:

Западные кроты сделали гораздо больше, чем восточные наблюдатели, но и те, и другие сегодня живут в том мире, который они вряд ли полагали построить. Это, впрочем, не их вина и не их заслуга – они делали то, что должно, а "получилось как всегда"…

Ответа от Жоржа Абрамовича не последовало. А вот Г. К. в этот же вечер или на следующий день написал мне, что Жорж Абрамович был очень рассержен моим письмом и сравнением его с «кротом». (К сожалению, письмо Г. К. не сохранилось в моём архиве).

Я стал думать – что же делать? И решил написать ему сам и честно объяснить смысл сказанного в письме о «кротах». Оправдания мои были хоть и несколько неуклюжими, но искренними! И в 19 часов 14 минут 24 февраля написал ему:

Здравствуйте, Жорж Абрамович!

Генка написал мне, что мое последнее письмо вызвало Ваше недоумение. Я Вам написал:

"Западные кроты сделали гораздо больше, чем восточные наблюдатели, но и те, и другие сегодня живут в том мире, который они вряд ли полагали построить. Это, впрочем, не их вина и не их заслуга – они делали то, что должно, а "получилось как всегда"…"

Имел же я в виду вот что. Крот, в моем понимании – это разведчик высшей квалификации, работающий «изнутри». Вы и были таковым "на Западе". А я в Монголии, то есть "на Востоке", был простым наблюдателем за китайцами. Но ни Вы, ни я, не могли себе и представить, что же получится в результате наших тогдашних дел в нынешней социальной жизни. И все это пришло мне в голову в связи с днем 23 февраля.

С уважением,

Ваш Ю. Лебедев

25 февраля я клял себя за бездумную лихость и весь день думал – поймёт ли он меня и простит ли… Ответ пришёл на следующий день, 26 февраля:

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

ЮРА! НА ВОПРОС, ЧТО ТАКОЕ СВЕРХ НАХАЛЬСТВО, ОТВЕТ ВПОЛНЕ М. Б. – КОГДА Ж. А. ДЕЛАЕТ КОМУ-НИБУДЬ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ РУССКОГО ЯЗЫКА, НО СОГЛАСИСЬ, ЧТО, ЕСЛИ ВЫРАЖЕНИЯ БЫЛИ БЫ "КРОТЫ НА ЗАПАДЕ" И "НАБЛЮДАТЕЛИ ПРОИСХОДЯЩЕГО НА ВОСТОКЕ", А НЕ "ЗАПАДНЫЕ КРОТЫ" И "ВОСТОЧНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ" (ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПО СМЫСЛУ), НАМ БЫЛО БЫ ПРОЩЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ. МЕЖДУ ПРОЧИМ, КАЖЕТСЯ ЕСТЬ УВАЖАЕМЫЕ ФИЛОСОФЫ, КОТОРЫЕ ОБЪЯСНЯЮТ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ – ВКЛЮЧАЯ ВОЙНЫ – ТЕМ, ЧТО ЛЮДЫ ВКЛАДЫВАЮТ В ОДНИ И ТЕ ЖЕ СЛОВА СОВСЕМ РАЗНЫЙ СМЫСЛ.

ПРИВЕТ НАТАШЕ! Ж. А.

Получив такое письмо, я тут же, в 18 часов 44 минуты с облегчением ответил ему:

Дорогой Жорж Абрамович!

К Вашему определению я бы мог добавить ещё одно. Сверхнахальство, когда Юра Лебедев хоть каким-то боком прислоняет свою службу в армии к деятельности разведки. Ибо единственное реальное касательство с этой службой у меня состояло в том, что я дружил с командиром взвода радиационной и химической разведки нашего батальона!

С уважением,

Ваш Ю. Лебедев

На этом инцидент был исчерпан. Для меня он стал практическим уроком на тему значения русской пословицы: «Не следует думать, что мы Бога за бороду держим – все мы под Богом ходим…» – не возносись от похвалы и попусту не краснобайствуй…

А то, что Г. К. сегодня ничего не помнит об этой истории, свидетельствует, что она действительно нисколько не повредила нашим отношениям ни с Жоржем Абрамовичем, ни с Г. К. Ну, сморозил я тогда глупость, но, у кого не было в жизни такого греха, пусть тот и бросит в меня камень…>

Ю. Л. (под щёлканье зажигалок и звуки глубоких затяжек) Кажется, наш разговор переходит ко второй части моих вопросов, связанных не с фактами, а с рассуждениями…

Ну, рассуждать мы будем завтра, а сегодня проведём эксперимент, ради которого ты и тащил сюда эти ботинки![240] Я ведь приехал сюда не с пустыми руками!..

Г. К. Со шнурками для ботинок?..

Ю. Л. У меня есть с собой радиометр-рентгенметр!

Г. К. Да-а-а?.. Так ты думаешь, что всё не выветрилось за столько лет?

Ю. Л. Я и хочу это экспериментально проверить!

Г. К. Я думаю, что ты не там ищешь… Это ведь, вероятно, ботинки его армейской службы. Вряд ли он в Ок-Ридже ходил в этой форме.

Ю.Л. Здравствуйте! Именно в этой форме он и ходил в Ок-Ридже, судя по фотографиям, которые прислал Крамиш…

Г. К. А, может, он под дембель новые ботинки получил?

Ю. Л. Ген, я ведь тоже на 90 % уверен, что эксперимент ничего не покажет… А если – на 10 % – он что-то покажет?!

Г. К. Да, интересно… Но если даже эксперимент что-то покажет, почистить их всё равно нужно будет… А то, что въелось за столько лет, чистка не испортит…

Ты их ни разу не видел?

Ю. Л. Нет, не видел…

Г. К. Давай-ка я их принесу… Они в прихожей…

(Звуки шагов, громкий шорох обёрточной бумаги, тяжёлый стук ботинок об пол…)

Ю. Л. Вот!.. Посмотрим, за что боролись!

Г. К. (громко, голосом экскурсовода) …Ну, вот, по ним видно, что они коричневые, а вот тут металлические скобы… Жаль, что шнурки не сохранились… А так, в принципе, если их почистить, то можно ещё и поносить!

Ю. Л. Давай сюда руку…

Г. К. Это чтобы установить масштаб?

Ю. Л. Да, а то я у Галы[241] сфотографировал такую чудесную вещь, но без масштаба…

16.56. Солдатский ботинок Жоржа 18.11.13.[242]

Г. К. А что именно?

Ю. Л. Изумительная вещь! Хрустальная пластинка, которую Этель подарили в Телеханах, когда она уезжала в 1911 году…

Г. К. Хм… А я что-то про это ничего не знаю!

Ю. Л. Ну, ты что! Во-о-т такая хрустальная пластина, во-о-т такой толщины!..

Г. К. И на ней какая-то надпись?

Ю. Л. А на ней снизу как-то закрашено, нарисованы какие-то виноградники и цветочки, и написано: «Э. Шеницкой, Телеханы, 1911». Вот так-то!..

(двигает ботинки, ищет ракурс съёмки).

Так… И вот так!

Г. К. Днём лучше!

Ю. Л. Ну, завтра я их ещё поснимаю… И детальнее! Вот, видишь, на них пыль…

Г. К. Белая…

Ю. Л. Вероятно, радиоактивная! Сейчас мы это проверим… Ну, что, включаем прибор?

Г. К. Давай! Я абсолютно не против…

Ю. Л. Сейчас посмотрим… Я сегодня перед отъездом проверял прибор у себя перед компьютером. Было от 8 до 11 микрорентген в час… А у вас…

Г. К. Сколько?

Ю. Л. (удивлённо-разочарованно). Одиннадцать!

Г. К. Это повышенно?

Ю. Л. Нет, считается совершенно нормальным до двадцати… Это, к сожалению, гамма активность… А полоний и уран…

Г. К. Бета?

Ю. Л. Альфа и бета в основном… Но есть там и гамма… Если этот эксперимент даст отрицательный результат, то это ни о чём не говорит… А вот если положительный!.. Так! Вот он дал второй замер… Учтём для статистики… Второй замер он дал тринадцать! …Нужно провести эксперимент с большой статистикой…

Г. К. Ну, возьми в лабораторию…

Ю. Л. Нет, набирать нужно здесь… И проверить образцы жориной ДНК ☺… Нужно ещё соскоб скальпелем сделать с пятки Жоры Каграманова и проверить соскоб на радиоактивность…

Г. К. Эти ботинки на моей памяти никто никогда не обувал – ни дядя Жорж, ни Рудаков, ни я…

Ю. Л. Да, у них подошвы почти как новые. Даже какая-то фабричная маркировка есть… Видно, что в них хаживал человек, но не ходил.

Г. К. Я же говорю – дембельские. Не рабочие. Я не думаю, что они в этих бутсах армейских громыхали в лабораториях…

Ю. Л. (посмотрев на индикатор рентгенметра, с досадой): Зараза, восемь! Ну, что же ты?.. Нам же кино снимать! ☺.

Г. К. А у тебя есть полоний? Можно подсыпать… Что б как в кино ☺…

Ю. Л. Ну, если серьёзно, итог – никакой наведённой радиоактивности здесь нет. И кухня у тебя радиационно-чистая!

Г. К. А я в этом и не сомневался… У меня и в мыслях не было… А ботинки эти, хоть и пыльные-грязные…

Ю. Л. Да новые ботинки! Я их завтра нормально сниму…

Г. К. Может, я их всё-таки протру немножко мокрой тряпочкой, чтоб поблёскивали?.. Не смою я радиацию…

Ю. Л. Ну, теперь можно! Эксперимент завершился…

Г. К. И Жора Каграманов в них на даче не работал! Точно!

Ю. Л. Это, знаешь, как посмотреть! У моей работы тоже есть сценарий и сценарный комитет!.. Да, о даче…

Г. К. Дяде Жоржу, когда он остался один, этой дачи хватало вполне! Он был на этой даче самодостаточен до самого последнего времени. Мы его, конечно, навещали, я бывал там часто, раз 10 за сезон, но всё хозяйство он вёл сам. Я только обязательно отвозил его со всем скарбом и собакой, увозил…

Ю. Л. Какой собакой?

Г. К. У дяди Жоржа с тётей Милой была ужасная собака – Джек.

Ю. Л. Когда и откуда она взялась?

Г. К. Она появилась во времена денисова детства. Однажды он, ни о чём не задумываясь, притащил домой щенка-дворнягу: «Будет жить у нас!». И тут же потерял к нему всякий интерес. А этот щенок был какой-то помесью дворняги с овчаркой и вырос здоровенным, как овчарка! Оказался он жутко бестолковым! И это была такая мука! На одной из прогулок он, погнавшись за какой-то кошкой или собакой, потащил по земле волоком упавшую тётю Милу, которая держала поводок…[243] В квартире он всё грыз – ты не видел их квартиры в те времена? Это двери, ободранные в полроста человека, обои ободранные, расцарапанный паркет – ужас! На прогулке дядя Жорж мог удержать его – если он куда-то метнулся – только уперевшись двумя ногами, а тот рвался с поводка и хрипел… Я однажды из-за него чуть не попал в крупную аварию. Я вёз их на дачу. Машина забита дачным барахлом – телевизор, одежда, постельное бельё, банки, провиант… Дядя Жорж рядом со мной, а тётя Мила с Джеком и ещё какими-то сумками на заднем сиденье. Джек мечется от окна к окну, раздирая платье на тёте Миле и царапая её до крови… И вдруг меня обгоняет машина, из открытого окна которой торчит голова какой-то болонки, которая «дышала воздухом». Джек бросается к ней, вскакивает мне на шею, обдирает её и падает вперёд! Представь себе моё состояние – вести машину с беснующимся, ревущим, гавкающим, здоровенным кобелём, ёрзающим по рулю!..

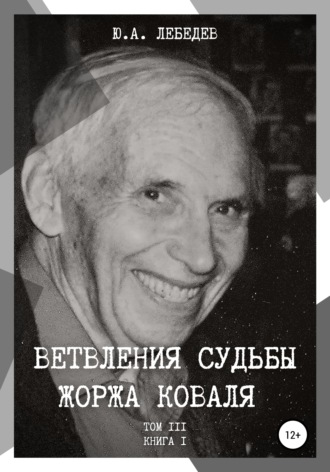

Ю. Л. И после смерти тёти Милы он с этой собакой жил на даче?

Г. К. Не могу точно вспомнить, но, кажется, собака как-то исчезла из жизни дяди Жоржа ещё при жизни тёти Милы… Но она была у них лет 10…

16.57. Тётя Мила, Жорж и Джек на даче.[244]

Ю. Л. …Ну, давай покурим по последней…

Это была запись нашего разговора в ночь с 18 на 19 ноября.

Утром 19 ноября беседа продолжилась. Далее я привожу её существенные моменты по недавно найденной в моём архиве магнитофонной записи.

Ю. Л. Ну, с «древней историей» более-менее понятно после вчерашнего разговора… То, что тётя Мила была у тебя информатором, как-то дополнило твои воспоминания…

Г. К. Тётя Мила как-то относилась к воспоминаниям более свободно… Может быть, у неё не было той «зажатости», которая была у родителей в деревне, где всего боялись – Медоевых и прочих…

Ю. Л. Ну, да…

Г. К. Да, конечно, потому, что мы были с ней «на короткой ноге» – вместе по хозяйству, по даче… И она делилась воспоминаниями…И память у неё была великолепная, в отличие от дяди Жоржевой.

<Это может быть связано и с тем, что в памяти тёти Милы было гораздо меньше «оперативных секретов» и ей не нужно было постоянно контролировать себя, как Жоржу – Ю. Л.>

Ю. Л. Я хочу тебе рассказать, что в своё время Малахов и Родионов «хаживали» к Жоржу…

Г. К. Это же было ещё до меня…

Ю. Л. Да, конечно, это было тогда, когда Жорж был аспирантом. Но мне интересно спросить, почему Малахов перестал «захаживать», ведь они с Жоржем работали на одной кафедре? Родионов говорит, что я, мол, ушёл на другую кафедру, и мы как-то потерялись. А Малахов-то остался! И как-то они разошлись…

Г. К. Я этого не знаю…

<Вспоминая А. И. Малахова, сейчас я думаю, что они действительно разошлись «идейно». Хотя Афанасий Иванович и давал рекомендацию Жоржу при его вступлению в КПСС, но был он по убеждениям гораздо более «правым», советский строй не то что бы любил, но принимал по-военному строго, как данность, не подлежащую ни критике, ни даже обсуждению, а Жорж, дисциплинированно служа этому строю, невольно рефлексировал, сравнивая свои ощущения от жизни «здесь» и «там», сегодня и тогда. Взгляды Жоржа были шире, а у Малахова – твёрже. И это не могло не сказаться на личных отношениях. В аспирантской молодости это не было критичным, а с возрастом каждый ушёл в свою нишу общения, и эти ниши не перекрывались настолько, чтобы «дружить домами»…>

Ю. Л. А как Жорж относился к восстановлению своего имени в конце 90-х, когда его «признали»?

Г. К. К «легализации»?

Ю. Л. Да.

Г. К. Ну, как… Вообще он был, как бы это сказать… Человек увлекающийся, ребячливо-задорный… Ему было интересно, его это забавляло, и он даже как-то бравировал… Может быть, ему все эти годы чего-то не хватало, что он совершенно забыт, а тут хоть что-то… Ему это было интересно.

<Сегодня мне кажется, что Геннадий, говоря о забытости Жоржа «все эти годы», имел в виду не столько период пятидесятых-шестидесятых годов, но, главным образом, последние 15 лет жизни Жоржа после того, как в 1985 году он стал пенсионером. В то время, когда «увлекающийся» и «ребячливо-задорный» Жорж руководил курсом автоматизации на кафедре ОХТ, активная жизнь не оставляла ему ни времени, ни душевных сил на рефлексию по отношению к своему «разведчеству». Но 15 лет полной «социальной изоляции», оторванности от общения с коллегами по работе, да и отсутствие какой бы то ни было «общественно-значимой» работы, неизбежно толкали к рефлексии. И возникновение темы «легализации» его прошлого, конечно, вызывало «всплеск адреналина», повышало самооценку и способствовало укреплению жизненного тонуса >.

Г. К. Ну, ты знаешь эту историю с американским посольством и пенсией…

Ю. Л. А вот здесь, «Штирлиц», подробнее!

Г. К. Особых подробностей и деталей я не помню, но он где-то прослышал, что в Америке, то ли это всегда так было, то ли пошло какое-то новое веяние, новая компания, что все участники войны в составе американских армий, каким бы гражданством на данный момент они ни обладали, где бы они ни жили, как защитники американской родины не бывают «бывшими», и могут претендовать в тех странах, где они проживают, на американскую пенсию. Где и как он это услышал, я не знаю, но вот он вдруг решил: «А, забавы ради, давай попробую!». И он, наверно, ездил туда и оставил заявление: мол, я – участник войны, в военные годы был в американской армии. И там поначалу ответили «Да-да! Конечно, конечно! Но сначала нужно соблюсти какие-то формальности». А потом он заметил, что формальности подозрительно затянулись, ему звонили, что-то пытались уточнять, и он понял, что его, вполне возможно, «засекли», что дело дошло до «интересующихся служб», и он прекратил эти контакты. И пенсию американскую он так себе и не выхлопотал…

<Как видим, память Геннадия действительно сохранила только «общий контур» этих событий, более детально рассказала о них Вера Ивановна Коваль, но в рассказе Геннадия очень важна подмеченная им мотивация поступка Жоржа – «Забавы ради, давай попробую!». Пожалуй, именно это – жажда адреналина после 15 лет социального бездействия и резко усилившейся после смерти тёти Милы жизненной апатии – подтолкнули его к этой «ребячливо-задорной» проказе. Меркантильные соображения при этом играли роль подчинённую…>