Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том III. Книга I

Беседа с Владимиром Сергеевичем Сущевым, к.т.н. зав. отделом ОАО «НИУИФ»

16.47. В. С. Сущёв в рабочем кабинете во время беседы 06.11.13.[198]

Беседа проходила в рабочем кабинете Владимира Сергеевича Сущева (ВС). Встреча была запланирована заранее и Владимир Сергеевич был готов ответить на вопросы. Более того, ВС одним из первых представил свои воспоминания в письменной форме (приведены в Приложении). Программа беседы была «стандартной», а потому несколько пересекается с письменными воспоминаниями. Но каждый из эпизодов только выигрывает от этого – память при каждом обращении к ней вскрывает новые детали и обстоятельств, и ощущений.

Ю. Л. Владимир Сергеевич! Сегодня работаем по программе. И первый стандартный вопрос – когда, где и при каких обстоятельствах ты узнал о таком человеке – Жорж Абрамович Коваль.

В. С. Я мог бы ответить словами одного из персонажей фильма «Огарева,6», к которому обратился следователь с такой же преамбулой: «Когда, где…». Персонаж ответил кратко: «Я не помню». И это было бы правдой. Но, если отбросить казуистику, могу сказать, что узнал я о Жорже от его племянника Гены. Мы же учились вместе! И как-то в начале осени 1966 г. мы с ним шли по институту, и Гена мне сказал, что ему нужно что-то отнести его дяде. Мы пошли вместе. Вот так я узнал, что у Гены есть дядя – Жорж Абрамович, и что работает он доцентом на кафедре ОХТ (о существовании такой кафедры я тоже узнал из этого разговора). Открылся для меня и путь на эту кафедру по темной лестнице от библиотеки до 4 этажа. И тогдашняя – и многолетняя! – достопримечательность: большая облезлая батарея на лестничной площадке, возле которой почти всегда стоял кто-то из курящих сотрудников кафедры. Я остался на площадке, а Гена зашел на кафедру и через некоторое время вышел оттуда вместе с высоким пожилым человеком. Это и был его дядя – Жорж Абрамович Коваль.

Ю. Л. А вот такой наводящий вопрос – в то время, осенью 1966 г., не обратил ли ты внимание на стенд «Наши ветераны», где висела фотография Жоржа Абрамовича?

В. С. И опять скажу: «Я не помню». Не помню того, что это было в 1966 г, но вот ближе к концу обучения, в 70-е годы, фотография была точно, причем Жорж Абрамович на ней в штатском и у него, в отличие от многих других персонажей на этом стенде, на лацкане только одна медаль – «XX-летие Победы над Германией».[199] И подпись: «Ж.А. Коваль. Рядовой СА».

Ю. Л. Опять начну с преамбулы – когда, где и при каких обстоятельствах ты узнал, додумался, догадался, что он был разведчиком?

В. С. Я ни о чем не догадывался и не додумывался, а просто узнал это от Геннадия. Наверно, это было несколько позже – на 2 или 3 курсе, когда наши отношения с ним стали ближе. Он же сказал мне, что у него была особая миссия в Америке. И хотя Штирлица тогда ещё не было, мы были уже достаточно взрослыми, и я понимал, о чем идет речь – Жорж был разведчиком! Но в чем именно состояла эта его «миссия», я даже не догадывался, да и Коваль-младший вряд ли об этом знал…

А второй раз я услышал от Гены о «разведческой ипостаси» Жоржа где-то году в 69–70, на старших курсах. Случай был таков. Мы договорились с Геннадием о встрече, но он то ли не пришел совсем, то ли очень сильно опоздал. И объяснил мне потом причину своей необязательности. По его словам, он был дома у Жоржа Абрамовича, но возникли какие-то проблемы с ключом от входной двери. Ключ должны были принести ему Жорж и тётя Мила, возвратившись из кино. Но случилось так, что по пути в кинотеатр Жорж и тётя Мила заглянули в магазин «Весна», который был в их доме. И в дверях магазина буквально столкнулись с куратором Жоржа в Америке, который только недавно вернулся из Штатов! Конечно, по такому случаю в кино они не пошли, а пошли в ресторан – отмечать встречу. И задержались там, оставив Геннадия без ключа.

Ю. Л. А как ты оказался на кафедре?

В. С. После окончания института образовалась какая-то ставка на кафедре ОХТ и Изабелла Эммануиловна с подачи Льва Гришина уговорила Анатолия Гавриловича Амелина взять меня на нее. И я получил распределение старшим лаборантом на кафедру ОХТ. Но к работе фактически не приступил – уехал в стройотряд. Вернулся в конце августа, а, как оказалось, за время моего отсутствия на кафедре появилось аспирантское место и 5 сентября мне уже нужно сдавать экзамен по специальности! Я срочно засел за учебники, но 4 сентября приехал на кафедру что-то выяснить. Встречает меня Федосеев. «А, Володя! Очень хорошо, что ты приехал. Пойдем, погоняем мяч – у нас сегодня игра!». Я ему: «Да нет, у меня же завтра экзамен…». Шура меня успокаивает: «Да не волнуйся ты! Там ведь принимают все свои – Амелин, Лёва, Жорж, тётка… Сдашь!» И уговорил, речистый! Пошли играть. Не помню уж, с кем играли, но… Был навес, я прыгнул бить головой, вратарь прыгнул отбивать кулаком, и я попал – головой забил мяч в ворота, а вратарь промахнулся, и вместо мяча кулаком мне в глаз! Что было вечером дома – без комментариев… На следующий день пришел сдавать экзамен в черных очках. Действительно, сидят Амелин, Фурмер, Жорж, Лёва. Беру билет (к тому времени Лёва меня с ним уже коротенько ознакомил), рассказываю. А тётка и говорит: «А почему ты в черных очках? А ну, сними!» Я снял… И вся комиссия заохала и заахала. «Что случилось?». Я скромно говорю, что так мол, и так, спортивная честь кафедры превыше всего…

Ну, тут уж начался смех и свои пять баллов я получил… Так я закрепился на кафедре…

Ю. Л. Но фактически ведь ты на кафедре почти не работал.

В. С. Нет, почему же? Хотя Амелин и отправил меня в НИУИФ, но я на кафедре бывал регулярно! Во-первых, футбол. Федосеев постоянно меня теребил. Кстати, Жорж очень неплохо разбирался в футболе и хоккее. Он не спрашивал, и ему не нужно было объяснять, чем они отличаются друг от друга. Он ведь за «Спартак» болел. А в 1972 г. он был единственным человеком с кафедры, кто смог попасть на матчи суперсерии с канадцами по хоккею. Очень мы все ему завидовали! Вероятно, у него были какие-то связи. Иначе как бы он смог попасть на эти игры? И он был на том заключительном матче, когда за несколько секунд до конца Пол Хендерсон, 19 номер канадцев, забил победную шестую шайбу в наши ворота. Мы продули 5:6! А на следующий день мы с Федосеевым хотели поговорить с ним об этом матче. Но разговор оказался коротким. Он был очень расстроен нашим поражением, а потому только махнул рукой и горестно вздохнул: «Эх!..». Во-вторых – ездил на заседания кафедры. Ну, и в-третьих – бывал на всех кафедральных «мероприятиях». Вот помню 60-летие Жоржа Абрамовича в ресторане «Россия»…

Ю. Л. Удивительно то, что и я был на этом праздновании, но помню его очень плохо…

В. С. Да и у меня сохранились только общие впечатления – огромное количество людей, человек 50–60 «наших гостей» и толпа обычных посетителей – зал-то общий, громадный… Шум, гам, какая-то музыка!.. Я такие «мероприятия не в своем кругу» воспринимаю очень плохо… Конечно, были и тосты, и Жорж что-то говорил, но все это сливается в памяти в одну общую стандартную картину типа нынешних «корпоративов»… Музыка только там была потише, чем теперь…

Ю. Л. А бывал ли ты у Жоржа дома?

В. С. Да, бывал. Об одном из моих посещений – при подготовке к контрольной по автоматизации на 5 курсе – я и написал… (см. Приложение)

Ю. Л. Но давай все-таки поподробнее.

В. С. Ничего интересного нет. Однажды я переночевал у Генки после нашего возвращения из военных лагерей, а ещё одно мое присутствие в доме Жоржа было связано со свадьбой Гены и Веры. Я был свидетелем со стороны жениха и провел целый день у них дома. Помогал Жоржу Абрамовичу по всем «организационным делам» – такси, ресторан и т. п…

Ю. Л. А вот как водителя ты Жоржа помнишь?

В. С. Нет, я ни разу не видел его за рулем. Машину его – жёлтый жигуленок 11 модели – я видел, и даже слышал, вероятнее всего от Гены, что он, как и большинство начинающих водителей, то ли разбил задний фонарь об угол своего гаража, то ли что-то поцарапал, давая задний ход.

Ю. Л. Это любопытная деталь! И удивительная для Жоржа-водителя… Итак, после окончания аспирантуры ты на кафедру не вернулся, но связи с ней не терял. И потому спрошу тебя – что тебе известно об обстоятельствах ухода Жоржа с кафедры?

В. С. Отвечу прямо: точно я не знаю ни-чего! А какие-то слухи с кафедры о том, что его «выживают», были. Но ни он, ни младший Коваль, ни Вера никогда об этом не говорили…

Ю. Л. А как ты узнал, что Жорж «раскрыт»? Я имею в виду, что появилась информация о «Дельмаре». Это было в августе 1999 года.

В. С. Мне помнится, что узнал я это от Ани <Анна Евгеньевна Сущева, жена В. С.>. Она тогда ещё работала в Менделеевке и специально ездила в издательство за «Красной звездой», для родных и друзей Жоржа. А автограф на книге о Дельмаре я получил на нашей встрече с Жоржем 23 февраля 2003 года. И на этой встрече я задал ему вопрос, который тогда очень интересовал меня. Я прямо спросил его: «Жорж Абрамович! Как Вы себя чувствовали там, в Америке, зная, что являетесь для окружающих «врагом»? И Вас всякий американец мог просто убить, если бы узнал о Вашей деятельности. И он был бы героем, потому что Вы – враг…». Он так как-то немножечко передернулся и ответил: «Я там просыпался от всякого стука… Ты ведь был у нас на Ордынке? (А я действительно там был один раз вместе с Генкой – зачем-то мы приезжали туда. Огромная, старая коммунальная квартира). Там жило много народу, и всякий, проходящий ночью по коридору, производил какой-то шум и скрип. И я просыпался от этого шума. Вот точно также я просыпался и в Америке…». То есть, скажу я теперь от себя, страх у него там был постоянный!

Ю. Л. Стоп! Я никогда у Жоржа на Ордынке не был. Мне очень интересно, что это была за квартира. Попробуй мысленно воспроизвести свои впечатления о ней.

В. С. Хм… Это был просто кошмар! Какие-то лестницы, которые шатаются влево-вправо, антресоли, каждая ступенька скрипит, куда-то Гена меня ведет, а мне кажется, что там одни лестницы, как на старинном корабле… Кажется, что сейчас здесь забегают матросы, заскрежещут якоря и паруса… Кто-то уже копошится внизу, тусклые лампочки почти не дают света. Короче – кошмар!

Ю. Л. Спасибо! Я очень ярко представил себе эту квартиру… А после 23 февраля 2003 г. ты встречался с Жоржем?

В. С. Да. В августе или в сентябре 2005 г. Федорова отмечала новоселье на своей даче, мы были там с Аней и Ниной <дочь ВС> и там был и Жорж. Он – мы это знали – был уже очень болен, но выглядел вполне прилично, и разговор был спокойный о том, о сем, в общем, о делах житейских. И он говорил, что в следующем году летом очень хотел бы видеть всех нас у себя на даче. Они там с младшим Ковалем что-то такое построили, и он приглашал нас всех в гости… А в следующем году 31 января он умер…[200]

Ю. Л. А теперь последний вопрос моего первого блока вопросов о личных воспоминаниях. Что наиболее яркое о Жорже осталось у тебя в памяти?

В. С. Прежде всего, я хочу сказать, что если бы не моя дружба с Геннадием, Жорж остался бы в моей памяти как один из многих профессоров и доцентов, которых я помню, но которые не выделяются из ряда. Конечно, были и такие, которые блистали индивидуальностью и «выделялись из ряда». Взять, хотя бы, Ольгу Борисовну Хачатурян! У Жоржа, конечно, был его знаменитый акцент, и одно это наверняка осталось бы в памяти, но главной причиной, по которой Жорж стал для меня и всех нас «выделенной фигурой», является то, что между нами было «связующее звено» – Геннадий. Через него мы вошли с Жоржем в человеческий контакт, в чем-то даже породнились. И для меня ярким примером этого является тот эпизод, когда я, сбегая с его лекции на игру в футбол, встретился с ним в коридоре. «Ты куда?», – спросил он. И я начал «пудрить ему мозги» тем, что мне, дескать, нужно по делу на Дорхимзавод… Я это описал в своей заметке… (см. Приложение). Там эпизод описан фактологически. А сейчас я хочу сказать о психологической подоплеке. Он прекрасно понимал, что я его обманываю, но он внимательно слушал, изредка роняя: «Да… Да… Да…», и, наконец, кратко бросил: «Иди!». Я знал, что он знает, что я знаю… Такое человеческое взаимопонимание могло быть только с ним, но ни с каким другим преподавателем. Я чувствовал себя в некотором «микрородстве» с ним, да и он относился ко мне, да и ко всем нам, друзьям Гены, по-отечески. И это было реальностью именно благодаря нашей общей дружбе с Геной, который для него фактически был сыном.

<О «человеческом взаимопонимании» студента Сущёва и доцента Коваля… За много лет до описанного эпизода доцент Коваль тоже был студентом, и тоже, бывало, при «бытовом» ветвлении своего альтерверса выбирал не академические штудии, а бессмысленную, но притягательную стихию азартной игры. И неважно, что студент Сущёв предпочитал футбол, а студент Коваль – домино:

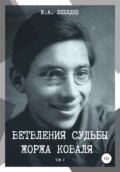

16.48. Студент Коваль (первый слева) на практике в г. Чапаевск в 1938 году.[201]

То, что эта игра – сознательный выбор времяпрепровождения в один из дней летней производственной практики группы студентов-менделеевцев подчёркнуто надписью в правом нижнем углу любительской фотографии – «Вместо H2SO4». Так что «человеческое взаимопонимание» студенческой психологии у Сущёва и Коваля имеет глубокие исторические корни ☺ >

Ю. Л. Хорошо! Теперь перейдем ко второму блоку вопросов. Первый был «фактологический» – о том, что ты видел, в чем сам принимал участие и т. д. А теперь поговорим о некоторых фактах биографии Жоржа, которые мы можем только оценить, используя своё понимание его личности.

И первый вопрос из этой серии: как ты считаешь, почему Ковали в 1932 году тронулись из Америки в Россию?

В. С. Я думаю, что обычно декларируемая «официальная точка зрения», здесь недалека от истины. А именно: у Ковалей была некая «коммунистическая заряженность», которую и использовала пропаганда. Вот, мол, где-то строится новая жизнь, и вы можете принять участие в этом строительстве. И они поехали строить новую жизнь! Что значили эти идеи в то время, подтверждается и таким фактом – у советской разведки было множество агентов, которые работали ради идеи, бесплатно. Сейчас этого, конечно нет. Бесплатно не работает никто. Да и за деньги работать не хотят ☺…

Ю. Л. Второй вопрос. То, что Жорж был евреем, сказалось ли на его жизни? И как он сам относился к своей национальности?

В. С. Начну с ответа на вторую часть вопроса. Думаю, что вообще он, как и всякий нормальный человек, болезненно воспринимал антисемитизм, который существовал и отчасти существует поныне, и не только в России. А вот на первую часть твоего вопроса отвечу так. Что касается его персонально, то мне трудно судить о всей его жизни, а вот на кафедре этого не было никогда. И Жорж был уважаемый человек и, был парторгом, и вообще на кафедре никогда никаких проявлений антисемитизма не было. По крайней мере, в те времена, когда я общался с этим коллективом. Но вот опасения по поводу того, что его близкие – племянники и их семьи – могут как-то пострадать из-за этого, у него, вероятно, были.[202]

Ю. Л. Жорж вернулся в 1948 году. А в партию вступил в 1964 году. Вопрос простой – почему так долго он «размышлял»? И вообще – почему он вступил в партию?

В. С. Такой вопрос можно задать и мне – почему я вступил в комсомол в 20 лет, а не в 14?

Ю. Л. Действительно, это интересно! И твоя психологическая оценка особенно любопытна – похоже, что вы с Жоржем «одного поля ягоды» ☺!

В. С. Да нет, я не могу себя сравнивать с Жоржем… Мне ведь просто хотелось подурачиться, выделиться. Я же был пацаном! И было здорово представляться человеком, окончившим школу с золотой медалью, но не комсомольцем! Когда я подавал документы в приемную комиссию, то девчонка-второкурсница, красивая такая блондинка, строго спрашивает меня: «А где Ваш комсомольский билет?». Я отвечаю: «А я не комсомолец!». Она аж опешила: «Как?!» ☺. А Жорж… Я, честно говоря, даже не знаю, что тебе ответить. А, может быть, он был в партии и раньше?

Ю. Л. Нет, такую конспирологическую версию отбросим. Я копался в партийных архивах. Тайным членом партии он не был никогда.

В. С. Ну, может быть, просто житейский расчет на карьерный рост?

Ю. Л. Нет, и этот вариант не проходит. К тому времени прошло уже более десяти лет с тех пор, как он защитил кандидатскую. И он имел и диплом доцента, а в доктора, похоже, не стремился…

В. С. Тогда остается только вариант «настоятельного советчика». Кто-то ему сказал: «Ну как же так! Вы воспитываете молодежь, ведете курс лекций, в гуще студенческой жизни – и не член партии! Это нехорошо…». А сказать ему это мог какой-то партийный секретарь, у которого появилась вакансия на «мужчину интеллигента 50 лет…». Тогда ведь на прием существовали разные лимиты и ограничения… А ещё я вспоминаю одного героя Н. Думбадзе, который подал заявление на прием, а когда его спросили, почему он хочет вступить, он ответил: «Я хочу, чтобы в партии было больше честных людей!».

Ю. Л. А как ты воспринял присвоение Жоржу Героя в 2007 году?

В. С. Искренно обрадовался! Узнал я об этом от тебя – ты позвонил мне. А тебе, как я помню, позвонил Беренгартен, а ему – Лайош Патьи! И было все это накануне 5 ноября – Дня Военного разведчика. А потому такое совпадение – наш сегодняшний разговор проходит 6 ноября – нужно отметить!

Заключительная часть встречи прошла за «рюмкой крепкого чая» в непринужденной беседе о реалиях того мира, само существование которого обязано и той работе, за которую Жорж получил звание Героя России. И, по традиции, в сравнениях «века нынешнего» с «веком минувшим». Увы! – не в пользу первого ☺…

ПРИЛОЖЕНИЕ

В.С. Сущев

СЕНТЯБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Для меня Жорж Абрамович Коваль – не герой России, а настоящий герой Советского Союза – звание, которое с раннего детства у меня вызывало чувство глубочайшего восхищения.

Обладатели этого звания были для меня сродни героям древнегреческой мифологии с ореолом Божественного величия. Поэтому к числу героев, ковавших победу над фашизмом, Маресьеву, Матросову, Кожедубу, Покрышкину и многим другим, я смело причисляю Жоржа Абрамовича, потому как свой подвиг он совершил в годы той страшной войны, защищая нашу великую Родину.

К сожалению, по известным причинам объективного и субъективного характера, мы не могли, да и по сей день, видимо, не можем знать всех подробностей этого великого подвига. О чем-то, будучи студентами, мы догадывались, так как для нас фамилия Коваль была не чужая, что-то узнали позднее, когда работали на кафедре ОХТ вместе с Жоржем Абрамовичем.

Обращение авторов книги воспоминаний о «Жорже», именно так мы его называли за глаза, рассказать что-то не о Герое, не о разведчике, преподавателе, а просто о человеке, как он нам казался, прямо скажу, поставило меня в определенной степени в тупик.

Сразу вроде всплывают в памяти «чирмопары» или «Ген нет дом», но об этом знают все, и, конечно, великий полиглот Каграманов Г. Г. произносит эту фразу значительно лучше, чем другие: поэтому не соригинальничать. Авторы воспоминаний перелопатили столько архивов, что с ними соревноваться, что плевать, если не сказать большего, против ветра.

Но, немного успокоившись, я понял, что есть такие штришки и фактики, которые широкой публике неизвестны и, надеюсь, смогут как-то дополнить известные слова песни, применительно к Жоржу: «Каким он парнем был»[203].

К сожалению, эти штришки не очень хорошо характеризуют лично меня, далеко не идеального, а тем более думающего, студента (формулировка И. А. Гильденблата). Но ведь из песни слово не выкинешь.

А жизнь, она многогранная. Надеюсь, в глазах моих детей и внуков, репутация воспитателя не пострадает.

Вот поэтому, преодолевая страх и стыд, я вспоминаю сентябрь 1969 года, когда вместе с одним из авторов этой книги мы проходили производственную практику на Дорхимзаводе, где трудились аппаратчиками на рабочих местах. Смею заметить, что я был аппаратчиком 4-го разряда, а у Лебедева Ю. А. разряд был на единицу ниже. В этот период из рабочего шкафчика у меня украли резиновые сапоги, выданные мне в качестве спецобуви. После завершения практики мне не давали расчет, не подписывали отзыв о практике, и не выплачивали остаток зарплаты, пока я не верну эти злополучные сапоги. Так продолжалось довольно долго пока я, отпросившись у Жоржа Абрамовича с лекции, приехал на завод и вернул деньги из стипендии за сапоги. После чего от меня отстали, но повод для сбегания с лекций остался. Когда я очередной раз сбегал с лекции Жоржа Абрамовича и был им пойман у дверей БАЗа, причина для оправдания была та же «Сапоги», про которые Окуджава сказал: «Куда от них денешься», а будущий герой России, поправив очки в золотой оправе, просто махнул рукой и удалился в сторону аудитории, где он читал лекции для нашего потока.

Ну а я отправился в сторону Дворца Пионеров, где должен был состояться матч, в котором я, будучи студентом, играл «подставным» за сотрудников кафедры ОХТ. К слову сказать, что вторым «подставным» был ныне известный в кругах мембранщиков профессор Каграманов Г. Г., которого еще в те далекие времена зам декана ИХТ-факультета Денисюк называл… лицом без определенного рода занятий – аналог нашего гастербайтера из солнечного города Баку. Да простит меня Георгий за это лирическое отступление.

Вторая приватная история с Жоржем Абрамовичем датируется также сентябрем, но уже 1970 года, когда на Мичуринском проспекте, в квартире Жоржа Абрамовича, наша староста Люда Хлыбова (святой и чуточку наивный человек, светлая ей память), Вера Ивановна, тогда Петрова, а ныне Коваль), сам Коваль, которого, как правило, «нет дома» и я, «примкнувший к ним Шепилов», готовились к контрольной работе по автоматизации. После второго часа занятий с длинными и занудными комментариями Коваля мл. типа «Ну, понимаешь…» о назначении ротаметров, термопар, потенциометров и прочей муры, я вынужден был попросить тайм-аут, и улегся на тахту для приведения мозгов в порядок. Небезызвестный доцент Жилин Ю. Н. назвал бы это сиестой, но я, слабый в испанском, как впрочем, и других языках в отличие от вышеупомянутого полиглота, просто заснул. Мои толерантные (надеюсь, что это приличное слово) друзья решили меня не будить, предполагая видимо, что я так лучше смогу усвоить материалы о манометрах, диафрагмах и прочих трубках Пито.

Проснулся я от того, что надо мной склонились и внимательно рассматривают мое лицо уважаемый Жорж Абрамович и его милейшая жена тетя Мила. Вернувшись вечером с дачи, после трудов праведных на грядках, они надеялись увидеть на моей физиономии что-то более интеллектуальное, но увы… Так ничего не разглядев, Жорж Абрамович ушел на кухню, махнув рукой с очками в золотой оправе.

Не нужно быть великим провидцем, чтобы с одного раза угадать оценку, которой был отмечен мой «титанический» труд по изучению «чирмопар» на следующий день на контрольной по автоматизации. Оценка была прямо противоположная той, которую обычно получала Вера Ивановна.

Потом была учеба в аспирантуре на этой бесшабашной, но очень милой и интеллигентной кафедре ОХТ, где трудились и жили прекрасные люди: Фурмер И.Э (кличка «тетка»), Жорж Абрамович (ЖОРЖ), душечка Вадим Федорович – менделеевский Кулибин и Левша одновременно, добрейший Афанасий Иванович, адмиральша Ия Евгеньевна, средняя поросль – Лева Гришин, Володя Заяц, Шура Федосеев, дон Игнасио и многие, многие другие сотрудники, которые приняли нас, молодых лоботрясов, в свой коллектив как равных и достойных носить славное имя ОХТ-шника.

Вспоминается история моей сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по специальности ТНВ. Комиссия в составе: А. Г. Амелин, И. Э. Фурмер, Ж. А. Коваль и Л. В. Гришин была просто в шоке, когда в сентябре уже 1971 года я заявился на экзамен с огромным фингалом под глазом. Комиссия лила слезы, глядя на мой глаз. Но это были слезы гордости за меня – будущего аспиранта кафедры, поскольку фингал был получен в борьбе за верховой мяч в футбольном поединке, в котором именно я, в борьбе с вратарем, забил за ОХТ решающий гол.

Вероятно, мой победный лик так вдохновил экзаменационную комиссию, в том числе и Жоржа, хоть он и болел за Спартак, что экзамен был сдан на пять баллов в отличие от контрольной по автоматизации.

Еще была предзащита диссертации на кафедре, где Ваш покорный слуга дрожал как осиновый лист, опасаясь каверзных и едких замечаний «Тетки» о том, как ее учили в Менделеевском институте, и критических, но добрых слов Жоржа типа: «По-моему Володя, это ерунда». Очки в золотой оправе при этом были у него в руке, а близорукий взгляд устремлялся куда-то вдаль, вероятно, в воспоминания о том далеком, но суровом времени, где Дельмар, а по-нашему Жорж, видел другие лица, слушал чужие слова и, собирая по крупицам информацию, передавал ее в Центр, в далекую и холодную, кипучую, могучую и самую любимую Москву.

11.11.13