Юрий Александрович Лебедев

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том III. Книга I

Беседа с Геннадием Исаевичем Ковалем. Краткая расшифровка аудиозаписи от 17–18 ноября 2013 года». Воскресенск, квартира Ковалей, начало 23.46. Длительность записи – 3 часа 12 минут

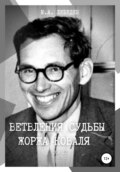

16.53. Г. И. Коваль во время беседы 17–18.11.13.[218]

После беседы с Верой Ивановной, окончившейся около полуночи, мы начали беседу с Геннадием. Разговор начался как-то «нестандартно». Обычно я прошу собеседника «под запись» представиться. А в этот раз неожиданно для себя прежде решил выяснить, как вышло, что при отце Шае, при сёстрах Гите Шаевне, Галине Шаевне, Софье Шаевне, Геннадий имеет отчество Исаевич? Многие эпизоды этого разговора цитируются в других главах книги, но я оставил их здесь для сохранения цельности текста.

Г. К. Что такое «Исаевич»? Взял ручку обычную с чёрными чернилами с которой в школу ходил, шариковые-то у нас только появились, не знаю как у вас в Москве…

Ю. Л. У нас в Москве тоже только-только…

Г. К. Да, взял ручку – и к букве Ш! А она написана с понижающимися палочками. И мне ничего не стоило к третьей палочке сверху пририсовать ма-а-аленький хвостик, такой, знаешь, еле заметный… И из «Шаевич» получился «Исаевич» ☺… И с тех пор я и пошёл по жизни «Исаевичем»…

Ю. Л. Это – шестьдесят пятый?

Г. К. Да, конечно…

Ю. Л. И тогда для тебя было важно значение этой буквы… Это ведь это было осознанным действием – подделка документа!

Г. К. Это я потом, лет через двадцать, испугался – что ж я наделал? Ведь где-то ж там, в анналах – метрика моя и прочее… Запись где-нибудь в деревне сохранилась, а по ней я «Шаевич»!..

Ю. Л. Но, постой, что «Шаевич», что «Исаевич», это же всё равно – еврей?

Г. К. Да, и в паспорте это было записано, но – и это меня бесило! – я знал, что «Шая» – это уменьшительное и сокращённое имя Исайя…

Ю. Л. Так что здесь не было попытки скрыть национальность…

Г. К. А попытка восстановить истину ☺…

Ю. Л. У тебя были некоторые эстетические соображения?

Г. К. Да, со словом «Исая» было полно образований, вон «Исаевых» сколько было, и в литературе часто упоминалось, а слово «Шая» меня коробило как пацана… Должен тебе сказать, что мы находились в условиях стеснительности своей национальности и своих национальных внешних проявлений, вот и отчество… «Исаевич» – это нормально, а «Шаевич»… Я страшно доволен был в те года, что фамилия у меня «вполне»… А не Эйнштейн какой-нибудь ☺… А условия были такие. У нас очень много было мариупольских украинцев и прочих казаков. Казаки были антисемиты жуткие! Меня в детстве отец моего лучшего друга Шурки Лазарева душил по пьянке… Пяти- или шестилетнего… Мы обычно слонялись по деревне – то к ним зайдём, то к нам, и вот забрели однажды к ним, а там пьяный его отец… И со словами: «А-а-а!.. Вот еврее-е-ей!», – схватил он меня и начал душить… Еле оттащили… Ну, я это смутно помню – маленький был…

Ю. Л. И это в еврейской национальной области!..

Г. К. В «самый разгар», в апофеоз еврейской области, там было 3 % евреев…[219]

Ю. Л. Хм…☺…

Г. К. Наверно, все евреи и были с тех двух пароходов… Из тех евреев, которых я там знал, 80 % были эмигрантами – польские, немецкие, чуть ли не бразильские, американские, конечно, и совсем немного с Украины…

Ю. Л. А ведь сначала еврейскую область хотели сделать в Крыму…

Г. К. В частности, мои тётка с дядькой – с Украины, с Киевщины, после Гражданской войны – будёновцы. Фореры – тётя Нина и её муж. Но это не настоящая еврейская фамилия… Это что-то от слов «форвард», «передовой», «впереди идущий» или как-то в этом духе. Были «до мозга костей» будёновцы… Родили они трёх сыновей. Одного звали Маэлс (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин)[220] – вот имячко! – второго Револьт[221] (мировая революция), а третий вообще…! Просто Владик. Именно Владик! В честь Ленина, конечно ☺… Ну, правда, отца их расстреляли. Судом тройки в три дня…

Ю. Л. Форера, мужа Нины?

Г. К. Да… Вообще-то у тёти Нины была фамилия как у мамы – Шейнфельд, еврейская, «красивое поле»…

Ю. Л. А когда его расстреляли?

Г. К. Ну, трудно сообразить… Где-то в тридцать шестом – тридцать пятом…[222]

Ю. Л. Я тут тоже кое-что откопал…

Г. К. От Люды? Она этим занимается…

Ю. Л. И от Люды, и сам нашёл в интернете. В Биробиджане идут сейчас краеведческие изыски, и в 2011 году опубликована книга памяти жертв репрессий в еврейской автономной области… Тоже не просто вышла, с «приключениями»…

Г. К. Ну, Форер там может быть…

Ю. Л. Да. Так вот, есть сведения, что Нина писала разные объяснительные, просительные и прочие бумаги в НКВД и среди прочего писала, что Абрам Коваль может характеризовать Форера. И действительно Абрам был единственным человеком, который свидетельствовал в НКВД о том, что Форер…[223] Ну, в общем, «хороший человек»…

Г. К. Ну, да… А вот прямо противоположная картина. Это мне рассказывала мама. Когда приехали в колхоз оперуполномоченные с солдатами они, вместе с одним человеком из деревни – это Медоев – арестовали всё правление и завели в контору. Медоев не имел никакой должности, но внешне был «копией Сталина» – он был одет в бурки, галифе и белый френч с накладными карманами… А потом стали вызывать колхозников. Не знаю насчет предварительной «накачки», но процедура была такая (редко кто потом об этом вспоминал). Заводит красноармеец крестьянина в правление и видит крестьянин: стоят лицом к стене и руки на стене голые члены правления, за столом сидят оперуполномоченные и Медоев, который как ты и Сталин курит трубку. И с порога спрашивают у трясущегося колхозника: «Ты подтверждаешь, что они враги народа и вредили общему делу?». Тот, конечно, отвечает: «Да, подтверждаю»… По крайней мере, несколько человек высказалось так. И их увезли – и всё…

И вот потом, уже в наши времена, в восьмидесятые годы, когда пошла перестройка и стали пересматривать старые дела (тогда, кстати, и Александра Дмитриевна, Верина мама, писала «в органы» о реабилитации своих родственников), к нам вдруг приехал Револьт со своими не помню двумя или тремя детьми (старшему лет 18). Приехали они на пару дней. Дело в том, что Револьт занимался в Москве изысканиями в плане реабилитации отца. А приехали они к нам потому, что когда-то я с мамой ездил навещать в Великий Новгород тётю Нину, которая там жила у своего сына и они знали наш адрес. Так вот, Револьт рассказал, что его отца расстреляли через три дня, после того, как увезли, а где-то в пятьдесят четвёртом реабилитировали «за отсутствием состава преступления», но никто об этом не знал и только Револьт всё это раскопал…

А о Форерах расскажу следующее. После гражданской войны они поехали строить Комсомольск. Тогда хоть и пошло оживление в экономике, но комсомольцам-будёновцам без специальности, без профессии устроиться было трудно. Ну, вот их вызывали (не сами они на себе «рубаху рвали», а исполняли разнорядку…) и говорили: «Поезжай на Дальний Восток строить новый город Комсомольск». Там они довольно быстро построили город тысяч на двести населения, но при полном отсутствии в округе инфраструктуры жизнеобеспечения города. Построили заводы, верфи…

Город построили, а вокруг – ни деревень, ни полей… Кормить людей нечем. Снабжался он только из Хабаровска по Амуру в летнее время. И город начал голодать – вплоть до моров и бунтов… И начали организовывать сельскохозяйственную инфраструктуру в более-менее пригодных окружающих регионах. Послали для этого «парттысячников», было их, кажется, два набора. Сначала десять тысячников, потом ещё… И послали некоторых и в наши края. И неспроста. У нас ещё в царское время была семенная база или участок, ну, что-то вроде «семхоза» для освоения Дальнего Востока. И вот на эту базу и приехали Фореры… С детьми или дети появились позже – точно не знаю. С ними ещё человек 15 коммунистов-комсомольцев. Сначала была у них рыболовецкая артель, когда они вилами черпали горбушу и кету в баркасы. А хлеба у них было очень мало. Я помню рассказы отца – он ещё застал те времена и мне в детстве его рассказы запомнились. Приходишь, рассказывал отец, домой днём с работы перекусить, а хлеб – жуткий дефицит! И получаешь тонюсенький ломтик хлеба с двух-трёх сантиметровым слоем икры… Бутерброд держишь на ладошке, чтобы хлеб выдержал. Ну, в общем, довольно питательно ☺. Икру и рыбу они заготавливали и отправляли бочками, а вот хлеба не было.

А потом на базе этой артели и развивалась жизнь…[224] Особенно когда привезли на пароходе при спонсорстве ИКОРа из Америки… Да много чего привезли!

Племенной скот, например. Даже на моей памяти до последнего дня моей жизни в колхозе были племенные белые коровы. Помню по именам: Ясная… Как ни странно – Майка ☺… Огромные – в холке чуть не в рост человека, дающие после отёла 4–5–6 вёдер молока в день с жирностью чуть ли не 7–8 процентов! Против местных – размером с козу и почти не доящихся… Или породистые боровы в 400 килограмм! Нормально, да? Когда наши 80, ну 100 от силы… Ну, так вот! Привезли всё – ведь ехали в «земли обетованные» как заявлял Сталин и вещали в Лиге Наций…

Был и отборный семенной фонд, и новые культуры, которые и тебе не очень знакомы – шпинат, например (который потом исчез, и большинство народа его так и не увидело), или кольраби, или веники… Ты видел настоящий веник? А он у нас на огороде рос! Конечно, кукурузы всякие, огурцы, помидоры, тыквы, картофель…

А инструменты! У деда была великолепная мастерская. Вероятно, пополнил он её и за счёт ИКОРа, но и сам он как плотник-краснодеревщик был в Америке на хорошем счету. От неё мало что осталось – когда переехали в Хабаровск, там в пятиэтажках в подвале были сарайчики, где и хранился дедов инструмент. Ну и его, конечно, разграбили. И остались от него крохи у меня… Но я все эти вещи помню…

Ю. Л. Кто тебе лошадку деревянную сделал?

Г. К. Отец с дедом… Есть фотография. Ты видел её?[225]

Ю. Л. Да, конечно!

Г. К. Ты обратил внимание, что я был белобрысым? Я первые года четыре белобрысым был, Гала была курчавой и белобрысой, дед у нас белобрысый был… Это белорусские «смеси», я не знаю, насколько глубоки были в нём эти кровя ☺…

Ну вот, кроме инструмента (это можно сказать личная мастерская) привезли трактора «Фордзон», с которых наши потом скопировали трактор «У-2», колёсный, с шипами… Ладно там какие-то сеялки, веялки, везли даже целые комплексы деревообрабатывающие – пилорамы, станки и прочее и прочее! Я со всем этим столкнулся уже позже. Километрах в 10–12 от нас на Волочаевке была сопка, и там был деревоперерабатывающий заводик. А мы в школе проходили практику по деревообработке в 11 классе на этом заводике на станках «Либерти»… Названия других я просто не помню… Здоровые, чугунные!.. Ленточная пила: завязанная бесконечная лента на двухэтажной конструкции. На первом этаже – массивная чугунная столешница на мощном фундаменте и в подвале здоровенное колесо с приводом и шкивом, а на втором этаже – тоже закрытый барабан, в котором была перекинута эта лента. И всё это с бешеной скоростью крутилось! В столешнице две щели – в одну лента влетает, а из другой вылетает. И ты на столешнице двигаешь доски и тому подобное и лента их пилит… А шлифовальный станок! Барабан метрового диаметра в два метра ширины на оси со шкивами и приводами на очень красивой станине с выпукло отлитыми буквами «Liberty», такой-то патент и прочее… На барабане закрепляется наждачная лента, а мы набирали из деревяшек плиты, на пиле делали из них форму табуреток и на этом барабане шлифовали… Короче – целый громадный комплекс! Деревообрабатывающий комбинат – и мебель там делали и приклады винтовочные… И всё это с тех тридцатых годов работало… Отечественных таких не было… Как и инструмента, который у меня дома и большую часть которого разворовали… Там на них клейма патентов 1892 года, разные фигурные рубанки, которых и сейчас не купишь…

Ю. Л. Да… Ну, а теперь перейдём к моей программе, по которой я у всех собеседников беру интервью… В первой части я по своей программе собираю факты, которые сохранила память собеседника…

Г. К. Ну, память у меня дырявая…

Ю. Л. А у меня такая, что вот без этой штуки (указывает на магнитофон), всё было бы впустую… А часть вторая – это оценки и мнения по определённым вопросам, связанным с Жоржем Абрамовичем. Ну, аналитикой мы займёмся с утра, а по части фактической у меня вопрос такой.

Ты, Геннадий Исаевич Коваль, именно Исаевич, поскольку, как я тебя просветил, английское имя твоего отца начинается с буквы I – Isaya – так вот, ты с какого времени помнишь, что был у тебя дядька по имени Жорж и какие твои детские семейные воспоминания об этом имеешь?

Г. К. Ну, во-первых, скажу, что семейные воспоминания у меня не от деда и отца – немногословными они были и рассказывали что-то мало и редко – а от мамы, которая была более разговорчива и склонна к воспоминаниям. Но большая часть информации – от старших сестрёнок. Детская компания, сам понимаешь, склонна пообсуждать взрослые дела ☺… А, во-вторых, память у меня устроена так, что самые ранние воспоминания относятся где-то к шестилетнему возрасту. Тем не менее, скажу, что дядя Жорж в семье всегда был семейной тайной и легендой. Конечно, открыто не говорили, что он был разведчик, но как-то подразумевалось, что он – ой-ёй-ёй! Он был неким семейным идолом – очень далёким, очень загадочным и значимым, и о нём говорили всегда уважительно. А о его «американских делах» что-то конкретное я узнал где-то в старших классах школы.

Ю. Л. Итак, зная о нём, впервые ты увидел его где-то в 59–60 годах, когда они с тётей Милой приехали к вам?

Г. К. Да, и этот приезд я хорошо помню. Есть и семейная фотография с этого приезда.[226] И самое сильное и страшное впечатление от их посещения связано у меня с их отъездом. Тогда первые полёты совершал первый в мире пассажирский реактивный самолёт Ту-104. Я тогда уже очень следил и по радио и по газетам об этом, и во время пребывания дяди Жоржа и тёти Милы было много разговоров о том, что они должны были от нас лететь именно на этом самолёте.

Ю. Л. А к вам как приехали?

Г. К. Как они приехали – не помню, это было уже прошедшее, а уезжать они должны были именно на Ту-104. И их собирались провожать из деревни до Хабаровска, где в это время жила Гита с её мужем Сергеем. Я уже грезил, что увижу этот легендарный самолёт… И вот дня за два до отъезда, когда стали собирать вещи в дорогу, выяснилось, что у меня нет ни одних целых штанов для такой поездки и вообще я был не подготовлен… Меня не взяли! Представляешь, что это для меня было!

Ю. Л. Представляю! Вот это я себе представляю ☺!..

Г. К. То есть кто-то из девчонок с папой поехали, может и все – и Софа, и Гала и Гита – а мы с мамой остались… И всё потому, что у меня не было штанов! Вот это была истерика!

Ю. Л. Итак, в самом раннем детстве Жорж был для тебя семейной легендой…

Г. К. Да, именно легенда – писем от него так ждали, их читали и перечитывали, появлялись какие-то редкие фотографии… Или вот посылки приходили… Кстати, присылал он их довольно часто, а в них бывали и вещи, для меня и вовсе сногсшибательные! Представляешь – в-о-о-т такая огромная картонная коробка, её открываешь – на крышке картинка с первомайской демонстрацией, а внутри – в ячеечках конфеты… Шоколадные! Конфеты, естественно, съедались размеренно, в растяжку, по праздникам, коробка оставалась, а я, как уже проявившийся художник и изготовитель школьных стенгазет, к стыду своему признаюсь – картинку эту в своём творчестве заимствовал… Такие стенгазеты получались! Представляешь, картинка – берёзовый лес и люди идут с праздничными плакатами!..

Ю. Л. Так ты не вырезал, а срисовывал?

Г. К. Да, именно срисовывал на большие листы, и эта тема у меня несколько лет в стенгазетах проходила… И телевизор Сергей – муж Гиты – из Москвы от Жоржа привёз!

Его поездка – отдельная история. Он, как и дед, был лауреатом ежегодной выставки ВДНХ. Но дед ни разу туда не ездил, хотя ему, конечно, сам бог велел в Москву съездить, сына навестить, но он болен уже был и поездка была ему не по силам…[227]

Об эту пору в Хабаровске начинала вещать первая телестудия. Когда Сергей привёз телевизор и его включили, он ничего не показывал. Но надо знать моего отца! Он сделал всё без суеты, «тихим сапом», «себе на уме» ☺… Мы потихонечку забетонировали мощную трубу, и на муфтах навинчивали, собирали и подняли на две высоты нашего дома штангу из водопроводных труб, на которой отец сам из дюралевых трубок по чертежам сделал и закрепил антенну. И телевизор стал показывать! Работал телецентр по два-три часа в день (и не каждый день поначалу…), но обязательно новости, какой-нибудь фильм или концерт… А потом и «Голубые огоньки» пошли, помнишь?

Ю. Л. А как же! Я их на своём КВНе через линзу смотрел…

Г. К. Нет, у нас линзы не было, у «Рекорда» приличный был экран…

Ю. Л. Да, это богатый был телевизор!

Г. К. И вся деревня собиралась у нас: разлегались на полах, на кроватях, под кроватями – только головы торчали! В комнату, где стоял телевизор, набивалось человек 12–15…

Ю. Л. Мы немножко отвлеклись от моего плана… О твоих детских впечатлениях от Жоржа мы говорили. И подтвердилось одно житейское правило – дети, даже если взрослые о чём-то помалкивают, как-то узнают об этом ☺…

Г. К. Ну, конечно! А у нас к тому же у детей приличная разница в возрасте – когда мне было лет десять, то Гита была уже замужем… А когда я начал что-то понимать и запоминать – ей было лет 16 и она уже многое слышала…

Ю. Л. И ясно, что дед Абрам с самого начала эпопеи Жоржа всё знал. Да и письма из Америки были…

Г. К. Ну, конечно! Я отчётливо этого не знаю, но понаслышке – да, конечно. И обсуждалось это отцом и дедом – они были в очень доверительных отношениях… Они никогда не ссорились. Ну, два мужика, которые по уши загружены делами жизни деревенской… А до нас что-то доходило как результат случайно подслушанного кем-то из старших детей…

Ю. Л. Но когда ты поехал в Москву, ты уже «всё знал», то есть то, что он был разведчиком.

Г. К. Разведчиком-нелегалом… Да, конечно. И знал – об этом мне часто рассказывала мама, как в мае сорок девятого года, когда после десятилетнего отсутствия появился дядя Жорж, он приехал к нам и с восторгом держал меня на своих огромных ладонях… Это была прямо семейная легенда – как я познакомился с дядей Жоржем в сорок девятом году в мае месяце!

Ю. Л. А сколько всего было у тебя встреч с ним до того, как ты приехал в Москву?

Г. К. В сознательном возрасте – две. О первой я тебе рассказал, мне было лет 10–11, а второй раз он приезжал, кажется, один… Мне трудно связать это с моим возрастом и календарём, но, вероятно, дело было в шестьдесят пятом, это были похороны деда…[228]

И с этим его приездом у меня связана тоже история, которую я запомнил на всю жизнь… Когда приезжал такой гость – желанный, долгожданный, редко видимый, то при проводах всегда хотелось что-то особенное ему подарить…

Так вот, когда Жорж уезжал, то старались ему «в дорогу» напихать всё – от мороженого молока, от которого он напрочь отказывался,[229] шматков сала, из которых он для приличия маленький кусочек взял, до гордости отца – плодов его сада.

Об этом саде нужно сказать отдельно. Это был редкий сад. Его приезжали смотреть даже из Хабаровска – то ли из дендрария, то ли из какого-то другого научного ботанического учреждения, смотреть результаты опытов отца. А отец проводил районирование редких культур, ну, например, стелющихся яблонь, скрещивал сливы с абрикосами. Кстати, изумительные вещи получались! Представляешь – абрикос, представляешь – сливу? И отец прививками и опылением скрещивал их, и получались новые культуры – весьма и весьма интересные! Жаль, что всё это пропало… Я бы с удовольствием здесь это развёл… Сад был громадный, и ради него отец перевёл в доме всех кур и гусей, чтобы они на грядках не рылись… И не было у нас потом в доме птичьей живности…

Так вот, отцу удалось сделать так, что у нас прижились весьма и весьма приличные груши – большие, вкусные, хорошие! И мы из этих груш делали варенье и повидло (это адская работа, не приведи господь тебе этим заниматься, а вот компоты делаются легко!) и закатывали их в банки. И культуру и технологию домашнего закатывания мы освоили одними из первых. Ну, помидоры, огурцы, это понятно. А вот Гита даже экспериментировала и закатывала редьку в сметане! Вот какие были консервы ☺… И один из лучших продуктов – редкий в условия Дальнего Востока восхитительный грушевый компот. И вот мне дают пару трёхлитровых банок этого компота, кладу их в авоську, и еду вместе со всеми провожать дядю Жоржа в Хабаровск. И уже в аэропорту я эти банки расколотил! Представляешь – море этих груш, разлитое на полу, и авоська с крупными осколками трёхлитровых банок! Дядя Жорж, наверно, обрадовался…

Ю. Л. Я так и подумал ☺…

Г. К. А у меня – потрясение: как же это я такой ценный подарок угробил?! ☺

Ю. Л. Да, каждые проводы Жоржа – это события в твоей жизни ☺…

А чья была инициатива, чтобы ты в Москве жил у Жоржа?

Г. К. Не при мне всё это обсуждалось… Так получилось, что за год или за два до моего окончания школы отец ездил в Москву. У нас уже был совхоз, отец был механиком совхоза и по делам совхоза поехал в Москву. У нас вообще как-то было не принято, чтобы кто-то в отпуск ездил «на Запад». Но тут вот отцу выпало ехать… И, видимо, там, без меня, они с Жоржем обсудили это и договорились о возможности моего приезда. Потому что, когда я перед окончанием школы заявил, что хочу быть геологом (я два последних года учёбы в школе на каникулах работал в топографической партии, которая занималась картографированием нашего района) и хочу поехать в Москву, родители отнеслись к этому спокойно – геологом так геологом, в Москву, так в Москву… Правда, мать, конечно, убивалась… Она понимала, что если я уеду в Москву учиться, то вряд ли вернусь в деревню… Она и потом, когда я приезжал, всё хотела, чтобы я остался где-то в тех краях. А я ей говорил: «Ну, здесь же нет химии, да и у меня там и жена, и квартира…»

Ю. Л. А вот ещё важный вопрос именно к тебе – твои сёстры как-то открещиваются от ответа на него. Это вопрос о поездке твоей бабушки в 1941 году в Москву…

Г. К. Мои сёстры действительно могут и не очень хорошо об этом знать. А я, когда жил в Москве, слышал подробный рассказ об этом от тёти Милы, с которой я контачил, кстати, гораздо больше, чем с дядей Жоржем. Она была хорошей рассказчицей! А про эту историю с Гейби я сам задавал ей вопросы и она рассказывала подробно. А из семейных воспоминаний о Гейби я вообще ничего конкретного не помню. Говорили о нём мало – да, был, да, погиб, вот и всё… А тётя Мила рассказывала и о поездке бабушки, и как на фронт уходил, и о приезде Гейби с фронта зимой сорок первого года, и как и где примерно он погиб… И вообще о Гейби – она его в то время «вела» – ведь дяди Жоржа не было…

Ю. Л. Ну, вот и давай под запись изложи её рассказы…

Г. К. Гейби должен был защищать диплом в июне 1941 и была запланирована поездка бабушки – к нему в Москву на защиту, а потом – в Белоруссию. Там ведь оставалось много родственников и дедушки и бабушки. Собственно, съездить в Белоруссию было одной из целей при их возвращении из Америки. И после приезда какие-то связи с родственниками восстановились – были письма оттуда и туда. И вообще они хотели вернуться в Телеханы, где оставалось очень много родни и у дедушки, и у бабушки…

Ю. Л. Тут я тебя прерву – сделаю замечание в скобках. Я над этой историей много думал, и выскажу парадоксальную мысль: семья Ковалей должна быть благодарна товарищу Сталину!

Г. К. За что?

Ю. Л. Если бы в 1932 году он не оставил Ковалей в Биробиджане, и они бы каким-то образом смогли вернуться в Телеханы, мы бы тут с тобой не беседовали: после той мясорубки, которую устроил Гитлер в Телеханах, вряд ли бы кто из Ковалей выжил и ты вряд ли появился бы на свет!

Г. К. Это, конечно, так… Это я понимаю… Точно также моя мама разыскивала своих родственников на Киевщине… У неё же, кроме Нины, была ещё одна сестра – Роза, которая сгинула во время оккупации…

Ю. Л. Мы прервались… Теперь продолжай – так что же рассказала тётя Мила?

Г. К. Тётя Мила рассказывала, что поездка бабушки планировалась заранее – нужно было приехать к защите, а там чуть ли не дней двадцать, а то и месяц ехать в поезде, да мало ли какие задержки бывают в пути…

Ю. Л. Ну, не двадцать!..

Г. К. Но очень долго! И вот она приезжает в Москву – в 10 часов утра 22 июня 1941 года! Это рассказала тётя Мила, поэтому Гала и Гита могли этого не знать… Её встречал Гейби. Понятно, что ни о какой поездке в Белоруссию речи уже не было – её немцы бомбили и было ясно, что война не на неделю… А защита Гейби была, если не ошибаюсь, 26 июня. И в этих условиях дожидаться её бабушке тоже было ни к чему. Вероятно, на вокзале была и тётя Мила. И пообщались они там же, на вокзале, всего несколько часов – Гейби достал ей билет и она в тот же день обратным поездом вернулась домой.[230] И больше в Москву до самой смерти никогда не ездила…[231]

Ю. Л. А теперь вернёмся к тебе. Когда ты приехал в Москву и не смог поступить «на геолога», предполагалось ли, что ты останешься в Москве и будешь жить у Жоржа Абрамовича?

Г. К. Нет, нет! Я был нацелен вернуться обратно на Дальний Восток, домой…

Ю. Л. Так как же ты остался?

Г. К. Ну, значит так. В том, что я не успел с документами, во-первых, виноват я сам, как олух, после окончания школы неделями гостивший у друзей-одноклассников,[232] а во-вторых, потому что мне почему-то долго не давали казённую комсомольскую характеристику из школы, без которой поступать было нельзя… Я получил её только в Москве, письмом…

Когда я приехал, дядя Жорж с тётей Милой были на даче, куда и меня забрали. Там я несколько дней приходил в себя с дороги, обсуждал свои планы, и дядя Жорж рисовал мне схему прохода в МГРИ – геологоразведочный институт. Это была Манежная площадь, где старый Московский Университет… Знаешь?

Ю. Л. Да, конечно…

Г. К. И вот где-то в конце июня (или июля?) я туда пришёл. Вижу указатель – рука на палке, а на ней надпись «Приёмная комиссия». Ага, думаю, правильно иду… Захожу в зал – там какие-то столы стоят, на столах – горы бумаг, но народу – никого! Я стою, как из колхоза вырванный, и вдруг идёт какая-то девчонка лет 18–20 и тащит гору бумаг. Я – к ней. «Где тут приёмная комиссия?». А она: «А тебе зачем?». Я: «Так я поступать приехал!». О-о-о! Тут она от удивления все свои бумаги уронила! Стали вместе собирать… И после этого она отвела меня в какую-то комнату, где сидит человек шесть-восемь мужиков. Один из них – я это впервые в жизни увидел – пожилой, в нарукавниках и очках. А девчонка и говорит: «Вот, посмотрите на это чудо в перьях – он поступать приехал!». У этого мужика в нарукавниках очки то ли сами съехали, то ли он их снял… Я лепечу, что мол, да, вот приехал поступать… Этот мужик тихо спрашивает: «Издалека приехал?». Я отвечаю – «С Дальнего Востока…». «О-о!»… И они все так участливо хором меня жалели ☺…

А я им бумажку, которую дали мне геологи, когда я у них работал, подсовываю – вот, ваши ребята приглашали, я и приехал… А бумажка эта – с адресом института и именами геологов. Они действительно меня приглашали, мы с ними сдружились: летом я за ними и планку таскал, и на рыбалку водил, и ружьё им дедовское на охоту давал, а осенью они садились карты рисовать – обрабатывать летние замеры. Им от колхоза дом выделили с печкой, а я им и продукты таскал с огорода в дополнение к колхозному молоку и мясу, и на вопросы отвечал. Типа того, что вот есть какая-то отметка в блокноте, а что это – дерево или столб – не отмечено. А я все столбы на память знал… А вечером – костерок во дворе, гитара, песни… Я многие песни узнал от них до стройотряда! И у них я все вечера пропадал… То есть романтикой я пропитался насквозь!

А когда они днём карты рисовали, я тут же крутился, все их обозначения и значки из справочника выучил и только подсказывал – вот тут дерево, а там – столб. Ну, мне и говорят: раз всё знаешь – сам попробуй нарисовать…

Тут без обиды – ты представь, ты будешь рисовать, или я…

Ю. Л. Так что говорить! Знаю я, как ты рисуешь…

Г. К. Вот и они – посмотрели и говорят: «Да ты лучше нас рисуешь! Давай, валяй дальше!». И все их карты и в первый год частично, а во второй – почти полностью, рисовал я. И проводник, и рабочий, и рисовальщик… Они и говорят: «Ну, мы тебя вставляем в авторство. Так что знай: когда карты выйдут, то среди изыскателей-разработчиков будешь и ты».

Ю. Л. Да, Гена, не знал я, что ещё до поступления в институт у тебя уже были печатные труды!

Г. К. Они мне, кстати, рассказали, что все гражданские карты у нас врут – туда намеренно вносят искажения для шпионов… То есть, когда они уже из космоса карту составят, наши им дезу подсовывают ☺…

А романтикой геологоразведческой я даже ещё раньше заразился. Ну, фильмы, песни, да и был у нас в школе учитель, который «пропил глобус». Его выгнали из университета с четвёртого курса, и он бродил с геологами, он бродил в портах на рыбопромыслах на Охотском море и во Владивостоке, а потом как-то осел у нас в школе – преподавал экономическую географию и английский язык…

Ю. Л. Ну, так и что же сказали тебе в Приёмной комиссии мужики в нарукавниках?

Г. К. Они вселили в меня надежду!.. А суть проблемы оказалась в следующем. В некоторых видах учебных заведений, в частности, у геологов, приём начинался на две недели раньше, чем в большинстве институтов. А я ориентировался по книжечке «Куда пойти учиться?» и считал, что у меня есть ещё неделька… А у геологов уже прошли приёмные экзамены, уже висят приказы о зачислении и зачисленные уже «в полях»… То есть где-то на картошке…

Я, конечно, слезу не пустил, но вид у меня был такой, что тот дядька в нарукавниках не отмахнулся от меня – мол, ты, чудо в перьях, иди-ка домой! Он со мной поговорил вполне обстоятельно… «Ну, беда тут небольшая… Что б тебе не идти домой по шпалам… Родители-то ведь спасибо не скажут за такую поездку в такую даль, тебе надо пойти в ВУЗ, где ещё не начались приёмные экзамены, а после первого курса перевестись к нам». И дал мне перечень предметов, которые у них проходят на первом курсе. При переводе с этим списком сравнивают те предметы, которые ты сдал в другом институте и определяют, что нужно досдавать для зачисления. Этот список до сих пор где-то у меня валяется… Так вот, были там всякие химии – геохимия, аналитическая химия, минералогия и, конечно, обязательные общеобразовательные – физика, история КПСС, математика какая-то… И, когда я с этим списком вернулся на дачу, тётя Мила и дядя Жорж дружно воскликнули: «Да тебе сам бог велит поступать в Менделеевку!». И я подал в Менделеевку. Уж не знаю, насколько мне помогло то, что у меня дядька там…