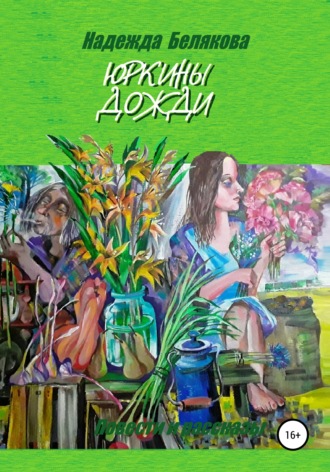

Надежда Александровна Белякова

Юркины дожди

Воскресение Лазаря

Получив на почте посылку, Клавдия возвращалась домой.

Шла медленно, через силу. Голова кружилась, и весь свет не мил был. Да и могло ли быть иначе, ведь не с гостинцами какими-нибудь посылку получила. А от сестры Лазаря – мужа ее, скоропостижно скончавшегося. Умер муж Клавдии в той последней командировке, в которую отправляла и собирала она его с тяжелым сердцем – словно беду чуяла.

Да и непривычно было без него в отпуск одной уезжать.

Посылку с вещами Лазаря она несла домой, несколько раз останавливаясь по дороге, чтобы утереть слезы, застилающие свет, да так, что и дороги не видно становилось.

Там, у сестры Инны, и раньше останавливался Лазарь, когда случались те самые командировки. Похоронили без нее, потому что не сразу нашли ее в санатории, где она проводила отпуск. Потом Инна ей прислала вот эту посылку.

В посылке его вещи носильные. Об этом она знала из письма, которое написала Инна, сестра ее мужа – шутника и балагура Лазаря… при жизни шутника и…

Тут Клавдия расплакалась, но не слезами, а воем, точно волчица в одинокой ночи.

Из последних сил поднялась к себе на второй этаж, но, чувствуя, что теряет сознание и нет сил подняться к себе на следующий этаж, позвонила к соседке Татьяне. Той самой, которая и достала ей путевку в санаторий. Но незнакомые люди, вышедшие из квартиры, сказали ей, что Татьяна срочно квартиру продала и уехала.

Но подняться Клавдии к себе помогли и «скорую» вызвали.

То, что у нее будет ребенок, Клавдия узнала только месяц спустя.

Нежданное положение молодой вдовы в ожидании при всех житейских трудностях давало ей какую-то странную защищенность – наверное, от чувства правильности ее решения: глупостей не делать, не суетиться, а просто ждать. Ведь так и говорят: «ждать ребенка». И дождалась!

Родилась девочка, ну вылитый Лазарь Моисеевич! Улыбчивая, рыженькая, с толстоватым, легко краснеющим носиком.

А на Клавдию – синеглазую красавицу – совсем не похожа, точно мимо прошла природа, ничего не взяв у Клавдии для дочки от ее щедрой, пышной, истинно русской красоты. Пока ждала, все выбирала имя, чтобы было оно как подарок – самое красивое. Назвала Клавдия девочку Лизой.

Когда Лизе исполнилось 11 лет, мать достала рубашку Лазаря.

Бережно разложив ее на столе, стала вспоминать, тихо разглаживая ее ласковыми ладонями, как познакомились, как жить вместе стали.

– Это губная помада… – сказала Лиза, показав пальчиком на едва заметное бурое пятнышко. Потом, как-то задумчиво разглядывая поверхность клетчатой рубашки, в которой тогда навсегда уехал Лазарь, девочка добавила: микробы на рубашке не только папины. Еще и чужой женщины, на мамины не похожи, совсем другие. И пошла, доделывать уроки.

Клавдия, онемевшая от ужаса, как подкошенная рухнула на диван, думая:

– Да неужто мало судьба била… Вот беда! Что такое девочка несет? Неужели с головой плохо?! Какие такие микробы она тут увидала?! Да еще и разные, персональные. Блохи, комары, пчелы, оводы и всякая всячина кровососная, летающая и ползающая, не заточена под каждого потерпевшего! А тут – микробы, да еще и для каждого разные… Нет, что-то другое еще Лизонька сказала. Ой, совсем голова кругом пошла! Другая женщина? Женщина… Да, тут уж не до микробов стало!

* * *

С этого дня не стало покоя у Клавдии. Все перебирала в голове, вспоминала их с Лазарем жизнь перед той командировкой. И решила, что нужно поехать, проведать Инну, сестру покойника навестить. Да и племянницу родную, единственную показать. Так потекла совсем другая жизнь после кончины Лазаря, и Инна о ней, как о бывшей родственнице, забыла, да и Клавдия не набивалась, так и развела их жизнь.

Взяла Клавдия отгулы на работе на дни школьных каникул, чтобы с дочкой поехать. Но… что-то не стала телеграмму посылать – встречайте, мол.

Добирались день. Приехали в воскресенье. От вокзала рано утром добрались до облезлой пятиэтажки, где на первом этаже жила Инна. Окна ее квартиры были сильно затенены густо разросшейся сиренью, только собиравшейся распуститься.

День был жарким уже с утра. И потому окна оказались распахнуты.

На кухне суетилась, сильно располневшая и как лунь седая Инна. А в комнате у окна старательно делал зарядку тоже изрядно потертый жизнью Лазарь. Ее, но уже не ее Лазарь Моисеевич.

К подъезду дома шла с двумя продуктовыми сумками женщина с ярко накрашенными губами. Клавдия не сразу узнала в ней бывшую соседку Татьяну. То, что это она, Клавдия поняла только после того, как не смогла удержать за подол Лизу, бросившуюся к ней с радостным криком своей правоты:

– Я же говорила – микробы! Вот те самые микробы! Те, что на папиной рубашке! Вот они. Я их вижу!

Тут и Татьяна узнала Клавдию. И Лазарь перестал делать «вдохи-выдохи» с ногами на ширине плеч с попеременными оздоровительными взмахами рук и выглянул в окно.

И старая Инна залилась слезами…

В тот момент Лазарь, совсем живой Лазарь, окончательно умер для Клавдии, а для Лизы он живым никогда и не был.

Клавдия освободилась от его тени. Развод Клавдия и Лазарь оформили как полагается. И расцвела она тем особым цветом зрелой и весомой молодости. А на цвет, как известно, сразу налетают.

И вскоре замуж вышла Клавдия – за соседа. И все хорошо у них было. Тихая, счастливая жизнь потекла.

А Лиза никого не обманывала, она правда микробов, даже самых мелких, видела.

Тут и перестройка началась. И мода на всякие диковинки вошла в обиход нашей жизни. Всякими «отворожу-приворожу» пестрели все газеты того времени.

Заинтересовались и Лизой, то есть ее удивительными способностями – микробов видеть. И ее забрали в Москву, в специальную лабораторию, для проведения научных и антинаучных опытов, где выяснилось, что видит она не только мелочь микробную всякую, но и, как рентген, каждого насквозь. Все кишочки-селезенки – как на блюдечке, болезнь любую одним взглядом определяла. Но она стала вся засекреченная, чтобы по глупости талант ее неповадно было разбазаривать.

Клавдия по дочке очень скучала. И при всякой возможности девочку свою навещала с гостинцами. И даже огорчалась, что такая доля доченьке ее выпала – из-за диковинных способностей вдали от дома проживать. Но в то же время понимала, что если бы не эта способность Лизоньки микробов видеть… Да, если бы не увидела тогда Лиза микробов, разве увидала бы Клавдия свое женское счастье? Вот ведь до какой мелочи все увидеть и постичь нужно, что рассмотреть, найти свое женское счастье!

Тату

Глаза у Иринки карие, с огоньком. А волосы вьющиеся, смоляно-черные. И у Вовчика, мужа ее, тоже. А у сыночка их, Игорька – серо-голубые, точно с ободочком. И волосы с рождения белокурые и прямые. Конечно, всем она объясняла, что это он в ее бабку по материнской линии, которую никто в здешних родных местах Вовчика никогда не видел. А чтобы к срокам не прикопались, по договоренности с работавшей в роддоме подружкой все списала на преждевременные роды. И потекла ее семейная жизнь как у всех… Но сама она отчетливо помнила те жаркие сентябрьские ночи, из которых и вынесла светловолосого и ясноглазого сыночка.

С началом перестройки московских студентов из того архитектурного института – МАРХИ «на картошку» в окрестности Ругачева больше не присылали. А сама она в столицу за краденым счастьем ехать не решалась. Хотя как раз в это время краеугольная тема пропагандируемой советской «смычки города и деревни» с отменой значимости прописки решилась сама собой. И хлынул в ругаемую за их же хамство Москву поток озверевших и разобиженных на столицу приезжих. Обиженных за то, что так долго, целым поколениям, была недоступна и потому теперь стала не обласканная в радости обладания, а истоптанная, использованная и ими же охаянная. Так что, как и раньше, та, прежняя Москва так никому и не досталась. Как перед Наполеоном, спаленная тогда пожаром, так и нынешняя, сверкающая витринами, отражает не прежние интеллигентные лица москвичей, а суетливо-одичалые – новых россиян. Все есть, все на продажу, а той, прежней Москвы, с тихими переулками и чтением стихов вполголоса, нет – не досталась она новым завоевателям и покорителям.

Иришка, никогда ни с кем не обсуждая, чувствовала это сердцем. Хотя знала такой Москву только по рассказам присланного к ним «на картошку» студента-архитектора. Сама же никогда в Москву не стремилась и почему-то даже побаивалась столицы, не пытаясь найти там заработки повесомей, чем в захолустном Ругачеве. Жила себе, работала и растила сына. А ее тайная Москва навсегда осталась и росла с ней рядом! Просила на ночь сказку. Смеялась, когда Иришка покупала сыну игрушки; плакала, когда, заигравшись во дворе ее еще дедовского дома, падала, разбивая в кровь мальчишеские коленки; капризничала, когда канючила мороженое в жару.

Свою Москву она получила и любила ее, догоняющую среди суеты дня негой давних воспоминаний о том сентябре, наполненном манящим и теплым отзвуком стихов, прочитанных ей студентиком из МАРХИ двадцать лет тому назад. Стихов непонятных, но запомнившихся. И настойчиво пробивающихся к ней из прошлого дымком его сигареты, смешавшимся в воспоминаниях с запахами осенней земли и духмяного сена одной из самых высоких скирд, стоявшей в моросящий дождь в поле, как крепость. И тогда Иришка сквозь годы снова ощущала тепло его губ. И оживало ушедшее время, замершее в тех закатах и рассветах, залюбовавшихся своими красно-золотыми отражениями в озере, и в возвращениях домой через тягучие росистые туманы, когда нужно успеть вернуться, пока соседи еще не проснулись.

И то короткое время «картошки», украденное у всего разом, не потускнело за многие годы, а длилось воспоминанием с привкусом их цветущего сентября.

И пережили эти воспоминания и ее семейную жизнь, и мужа ее, добродушного и смешливого Вовчика, который в те деньки как раз оказался в командировке, да и саму Иришкину молодость тоже, – все пережили. Так иной раз преображается и расцветает женщина, и все вокруг гадают: что же так украшает ее? Нарядное платье? Красивые бусы? Кольца и серьги? Праздничные туфли? Но редко кто угадает, что главное ее украшение – воспоминания! Которые озаряют ее лицо и зажигают искорку в усталых глазах, когда незримыми мотыльками кружатся вокруг нее, отпугивая порханием крылышек нахлынувшую грустинку о том, что не сбылось. Таким украшением остались навсегда с Иринкой ее мотыльки – воспоминания о сентябрьских ночах студенческой «картошки» на овощебазе «Путь Ильича» под Ругачевом двадцать лет назад.

И теперь, когда в полях не видны больше высокие скирды, а разбросаны невысокие и аккуратные валки сена, Иринка с улыбкой про себя отмечала: да и к чему теперь те огромные, духмяные, высокие скирды?! Те, в которых легко было спрятаться ото всех и любить друг друга, нежась на верхотуре, прямо под бескрайним небом. Кому они теперь нужны – эти огромные, колючие крепости запретной любви времен советской «картошки»? Той сезонно-запретной любви советских времен, когда из многочисленных институтов и НИИ гнали городскую интеллигенцию, засидевшуюся и начитавшуюся всяких «самиздатов», из пыльных рабочих кабинетов на поля отчизны собирать и перебирать морковь голыми руками в любую погоду и непогоду – «на картошку». Хотя с этим вполне могли и должны были бы справиться живущие там колхозники. А в награду за этот странно-сезонный труд – свободная любовь, без берегов и рамок приличий, с местными томными красавицами, уставшими от жизни с унылыми мужьями – пропойцами-колхозниками.

Хороша и горяча была любовь и с сослуживицами-недотрогами, отшвырнувшими, как надоевшее старье, все городские приличия и оттягивавшимися по полной «на картошке».

На той советской «картошке», где все сразу становились холостыми и незамужними, как на самом роскошном пятизвездочном курорте!

И загорелые, не отягощенные комплексами, мускулистые трактористы тоже пользовались большим успехом у столичных интеллектуалок, начитавшихся заграничных книжек о страстной любви бессонными одинокими ночами в пустующих без любви столичных квартирах.

«Культ Деметры» – так шутя называл традиционную осеннюю «картошку» Иришкин студентик из московского архитектурного института. Потому что ничем другим эту странную социальную «госпрограмму» объяснить было невозможно. Ведь затраты на перемещение в колхозы толп горожан, обустройство их проживания с ночевками на несколько дней и кормлением огромного количества этих городских людей – все это явно не окупалось их «картошкой». Тем более что в деревнях и селах круглый год жили сельскохозяйственные рабочие-колхозники, которым тоже платили зарплату, в то время когда горожане работали за них в полях.

И студентик с юмором рассказывал Иришке о древнем культе языческой богини Деметры, смешно отплясывая и строя при этом уморительные рожи. А как еще рассказывать про то, что издревле священной обязанностью молодых и красивых было для повышения урожайности и плодородия полей при всем честном народе, под радостные песни и пляски соплеменников заниматься любовью в полях, стремясь передать земле всю свою силу молодой страсти и любви, ведущей к плодородию земли.

Такой любви, как у Иринки с тем студентом, присланным 20 лет тому назад «на картошку»!

А того, что сынок ни на нее, ни на мужа не похож, соседи или тактично не замечали, или дела никому до этого не было.

Муж, уехав на заработки в Польшу, когда Игорьку было три годика, сгинул – не вернулся. Иринка, как и положено, относила черные кофточку и мини-юбку целый год. Но сильно не убивалась, потому что сердцем чуяла, что не сгинул ее смешливый Вовчик в Польше. А просто затерялся среди потоков «челночников» с началом перестройки, когда вмиг остались без работы советские инженеры, врачи и учителя, как и ее Вовчик – учитель физкультуры. Сны с Вовчиком иногда снились ей – спокойные и добрые. Иринка им радовалась, словно весточку с прощением за свою измену от Вовчика получала. Потому и свечки в церкви Вовчику «за упокой» не ставила. Верила, что беглый муж просто нашел свое счастье где-то на стороне, может быть, даже в Европе. Потому что приходили посылки – то из Польши, то из Германии – с одеждой для Игорька, с учетом меняющегося возраста ребенка. Но анонимно, без единого словечка и всегда как раз ко дню рождения Игорька.

Так и осталась с сыном Иришка без мужа. И потому, когда начались у сыночка подростковые выверты, нелегко ей было сладить с его норовом. А вырос – так и вовсе хоть вой! У всех ребята нормальные: кто в тракторное училище пошел учиться, кто деньги шабашкой у дачников зарабатывать, чтобы потом купить подержанную машину и таксовать. А Иришке досталось хлебнуть выше крыши, как говорится. Выросший сынок вдруг увлекся нахлынувшей и распростертой черным флагом над нашими буднями новомодной готикой. И стал ее Игорек сначала Гарик, а потом и вовсе – Герка.

Она удивилась, услыхав, что друзья его кличут Геркой, и высказала сыночку:

– Я же тебя Герасимом не крестила! И по паспорту ты – Игорь! Что же они тебя Герой зовут?

На что Игорь ответил несколько заносчиво и категорично:

– Герасим тут ни при чем! Ты мне еще Муму припомни! Я в нашей тусовке – Герман! Я – гот! И простецкое русское имя Игорь мне не идет! А «Герман» звучит по-немецки! И означает – «повелитель»!

Характер у сына, ставшего готом, становился все неуживчивей, поэтому Иринка, решив не напрягать обстановку в доме, промолчала, так и не осмелившись отшутиться, что у Пушкина Герман – вовсе не повелитель, а рехнувшийся игрок.

Черные майки с черепами и готическими надписями и даже купленные по случаю черные ковбойские сапоги Гера носил теперь даже в жару. В сочетании с длинными белокурыми жестко-прямыми волосами ниже плеч и голубыми глазами его вечно мрачное и недовольное выражение лица с первого взгляда давало понять, что новоявленный Герман – настоящий гот. Первое время он отшучивался, что «черная рубашка грязной не бывает». Но со временем чернота стала единственным цветом его одежды.

И быть готом означало: неважно, деревенский ты или городской, из Парижа, Чикаго, Берлина или Зажопинска, потому что настоящий гот – как подданный неведомой, таинственной страны, в которой каждый и есть центр ее мрачной и горько-смертной красоты.

В неизменную атрибутику готов на правах второй кожи, наряду с черным цветом одежды – словно вечным трауром по утраченным с юности мозгам, входили и татуировки. И уж сколько Иришка со слезами на глазах умоляла сына не уродовать себя наносимыми на кожу разными рисунками с выполненными готическим шрифтом заумными девизами, но истинный гот – Герман – был неумолим. И вскоре, несмотря на Иришкины просьбы и запреты, спина его и руки были украшены татуировками, а торс стал походить на доску объявлений из разномастных текстов и шрифтов.

– Тату! – гордо произносил Герман, опережая осуждающий взгляд матери, когда ходил по дому без черной майки, словно произносил заклинание, способное загасить любое посягательство на свободу истинного гота.

Но у судьбы свой гуманизм. В Иркиной ситуации этот гуманизм проявился в том, что у нее было время привыкнуть ко всей этой готике и всей связанной с нею чертовщиной. А для Германа поездки в Москву на тусовки готов, с засиживаниями до утра в разных барах и кофейнях, увенчались тем, что он нашел там свою половинку. То, что она своя в доску, он понял с первого взгляда – об этом говорил обильный пирсинг на ее лице: скобками из белого металла были обхвачены надбровные дуги и правая ноздря ее тонкого носика, а под подбородком многозначительно белел серебристый шарик.

Увидев одетую во все черное девушку, протягивающую для знакомства с нею разрисованную кельтским орнаментом руку, Иришка охнула и безошибочно выдохнула:

– Тату!

– Тату? Нет! Я – Таня! – сказала пришедшая знакомиться с Ириной девушка Германа.

С этого дня она поселилась у них в доме. Ничего черно-готического в ее поведении не проявлялось. Даже как-то по-человечески началось все у них. И готовила, и посуду за собой мыла. Вышвырнув всю рухлядь времен еще Иринкиных родителей, новую мебель в кредит взяли – конечно, черного цвета.

Таня была родом из Туапсе, а в Москве оказалась случайно – приехала на заработки. Кто-то из друзей пригласил ее, любительницу-альпинистку, поработать в области промышленного альпинизма – мыть стекла на зданиях из стекла и бетона в новой, сверкающей части Москва-Сити. Но вскоре фирма накрылась, и пришлось искать другую работу. Тут и всплыли ее навыки выживания в курортных городках. И она стала расписывать Герману-Игорю выгоды работы, если открыть свой салон тату, потому что татуировки вошли в моду и стоят дорого.

Место для открытия салона тату она нашла сама. Подрабатывая уборщицей в офисе, договорилась с арендаторами – художниками-дизайнерами, у которых были трудности с деньгами, что будет работать у них бесплатно, а за это по вечерам, после их рабочего дня, Герман сможет принимать посетителей, желающих украсить свое тело татуировкой. Такой вечерний салон тату. Но для этого им нужно было подучиться, купить необходимую аппаратуру, инструменты. И – ура, вперед! Салон тату сулил огромные и легкие деньги. Ведь тату – хит сезона, и все продвинутые хотят тату! Это же не «синева» с числом ходок, как раньше! Нынче тату – украшение и знак продвинутых! Теперь это даже актуальное искусство!

Эта идея сразу же ужаснула Ирину. Она испугалась, что втянется ее доверчивый Игорек в какие-то темные дела, спутается с темными людьми, попадет в беду. Ведь и сама наколка, то есть тату, – дело опасное! Можно и заражение крови, не дай бог, человеку ненароком сделать! Как-никак, и лицензия нужна. Да и в целом Ирина, как человек старшего поколения, никак не могла преодолеть брезгливо-недоверчивого отношения в этой «синеве», связанной в сознании людей ее поколения с криминальной атрибутикой, флером откровенно тюремной уголовно-шпанистой среды обитания. И то, что теперь гордо именуется тату, или татуировка, – это все та же бывшая обычная наколка на синеющих старых, обрюзгших телах: «Не забуду мать родную», «Век воли не видать», «Коля + Маня», «На груди профиль Сталина, а на сердце Машка анфас».

Это все коробило Иринку. И она тщательно перебирала в памяти каждую деталь того сентября, как перебирают вещи в старом шкафу, чтобы найти притаившуюся истребительницу-моль. Вспоминала она, перебирая в памяти, и светлые парусиновые брюки из магазина «Рабочая одежда» того московского студента, ведь целыми днями будущие архитекторы «морькву» перебирали под открытым небом. И его голубые застиранные майки и клетчатые рубашки, и первые кроссовки тех лет на босу ногу, потому что стирать было некогда, а чистых носков, захваченных из Москвы, уже не осталось за время их студенческой «картошки».

Ну нет же! Не было в облике и в поведении ее студентика того пугающего начала, из которого нахлынула вся эта готическая дурь. Вспоминала стихи, которые он читал, – и они были светлые, добрые, не предвещали ничего мрачно-готического. Тем он и очаровал ее: светом, нежностью непривычной изящной ласки. Вроде бы на одном языке говорили, а те же слова он произносил, словно в чемодан аккуратно, ясно и стройно укладывал красивые вещи, как для поездки в хорошую и солнечную страну. От интонации его веяло безмятежностью, словно, о чем бы он ни говорил, подразумевал, что «все будет хорошо»! И от этого становилось и вправду хорошо. Так хорошо, что столько лет спустя помнится! Вот так, опять непрошеными гостями нахлынули ее воспоминания молодости!..

Дом наполнился чужими, резкими запахами невыделанных свиных кож, оставленных на мясных окороках. Таня и Герман учились на них наносить татуировки, срисовывая образцы из принесенного откуда-то Таней каталога модных тату. Они просиживали над этими шкурами все свободное время. Шкурами был забит и весь Иришкин холодильник. Но, как догадалась Ирина по доносившимся из их комнаты репликам, что-то у них не клеилось. И приступать к работе было еще рано. Это раздражало ее Игорька. То есть теперь уже невозвратно – Германа. Таня и Герман решили, что в их работе с рисунками и орнаментикой настал момент «работы с натурой».

Решительная Таня с шустростью провинциалки быстро сумела найти нужных людей и договориться насчет подходящей «натуры» в морге одной из больниц. Ей пообещали, что, если появится умерший одинокий человек – без толпы рыдающих близких, то есть покойник – круглый сирота, им с Германом дадут возможность «потренироваться» в нанесении татуировки. А наносить рисунок на тело – навык, конечно, нужен. Таня даже внесла часть суммы авансом за такое непростое и тайное дело. И стали они с Германом ждать, когда же выпадет шанс следующего этапа их учения.

Удивительно, но долго ждать им не пришлось. Весна в этом году наступила бурная и резкая. И больничка была битком набита сердечниками, гипертониками, астматиками и другими страдающими от сезонных перепадов давления и непогоды. Осталось только дождаться момента в засаде. И дождались: как раз настали майские праздники!

А уж в эти-то дни в больницах – самый мор. Потому как в праздники на целый этаж, а то и на два – одна медсестра, а врачей и вовсе нет! Да, праздники – самое время помереть! И дождались своей удачи Таня и Герман, как раз на майские праздники. Таня с радостью отдала остальную часть оговоренных денег, радуясь, что сохранила их в целости, не поддавшись соблазнам молодости: желанию купить новые туфли, платье… да мало ли что еще!

Это был одинокий жилистый старик, ветеран войны. Честно воевал. Попал в плен к немецким фашистам. Бежал. Партизанил. Чудом выжил. Жена умерла еще в начале войны во время родов, а сына единственного своего, которого соседи приютили и выкормили в тяжелые годы, он пережил на целых пять лет. Так что лежал теперь в морге ветеран – сирота сиротой, когда вооруженные инструментами Таня и Герман склонились над его телом. Час за часом они старательно выводили на спине старика-ветерана надписи на немецком и украшали готическим орнаментом, старательно маскируя рисунком следы от боевых ранений времен Великой Отечественной войны.

В полночь по плечам истязаемого старого бойца раскинулся орнамент с развевающимися лентами, на которых отчетливо прочитывались витые надписи, выведенные готическим шрифтом: «Die Finsternis der Nacht – die Heimat Wahrhaft der Gote», «Die Finsternis der Nacht im Herz der Gote». По позвоночнику взметнулись стебли и листья чертополоха, которые обвивала тщательно прорисованная разными цветами саламандра. Закрученная саламандра смотрела на своих создателей исподлобья, по-готически мрачно, опиралась изогнутым хвостом на старинный немецкий кортик, обвитый плющом и языками пламени. Этот выразительный, даже, может быть, красивый рисунок с кортиком расположился последним вдоль крестца старика.

На рассвете 9 мая, улыбаясь после бессонной «трудовой ночи», Таня и Герман удовлетворенно рассматривали свою работу. Пора было относить покойника на место и укладывать инструменты, потому как с горько пьющим сторожем морга они договорились, что к пяти утра все должны закончить и уйти.

Герман отошел помыть инструменты, как вдруг страшный и отчаянный крик Тани пронзил прохладу морга. Герман помчался к холодильнику с телами покойников. Онемевшая от ужаса Таня буквально распласталась по стене морга, держась за нее обеими руками и вжавшись спиной. Она побелела от страха, и вместо слов из ее горла слышалось только бульканье нервно хватаемого губами воздуха, превращавшегося вместо спасительного вдоха в пустоту. Расширенными, остановившимися глазами она неподвижно смотрела на спину мертвого, истязаемого ими всю ночь ветерана.

Герман посмотрел туда же. От их кропотливой работы не осталось и следа. Спина старика стала багрово-красной. Последние очертания тату с немецкими надписями расплывались по человеческой коже, как мокрая акварель по листу, смешивая при этом все краски в одну общую мутную фузу.

Герман подбежал к Тане и обнял ее. От этого ей сразу стало легче, и она наконец глубоко и облегченно вдохнула спасительный глоток воздуха. Герман стал успокаивать ее, хотя и сам почувствовал, что от этой жути у него закружилась голова.

Послышался металлический лязг ключа, которым поддатый с утра сторож не сразу смог попасть в замок. Таня и Герман, не сговариваясь, нервно повернули головы в сторону открываемой двери, но тут же в ужасе перевели взгляды обратно на одиноко лежащего старика. То, что они увидели, потрясло их больше всего.

Мутное пятно на спине видавшего виды в плену и концлагере старика-ветерана вдруг разбилось на три пятна, которые поначалу стали приобретать неясные очертания слов. А последнее слово сложилось во вполне отчетливые три русские буквы.

Надпись гласила: «Пошли на Х…Й!». На месте кратки над буквой «Й» красовался треугольный – штыковой – шрам, оставленный немецкими фашистами перед тем, как храбрый воин попал в плен в 1943 году. А вместо восклицательного знака в конце значился шрам от пулевого ранения.

Остолбеневший в дверях сторож, дядька Митяй, увидев, что сотворили с его подопечным, мгновенно протрезвел и закричал:

– Да вы что тут, гады, наделали?! А говорили: «Медицинский институт… Нам практику пересдать нужно! Мы – будущие патологоанатомы!». Да видали мы и не таких в войну!!! А ну, изверги, с вас еще четвертной! И… в евро гоните! А то не выпущу! Тут запру! – орал на них сторож, успев мельком взглянуть на часы. Прикидывая в уме, что успеет и этих гавриков попугать, и помыть и приготовить покойника, привести человека в приличный вид к похоронам.

Конечно, евро у ребят не было, но карманы они вывернули и отдали всё до мелочи. Дядька Митяй, переворачивая старика-ветерана, перекрестился на багровую надпись на спине, внимательно глянул на бирку на ноге и уважительно произнес, приступая к своим обычным обязанностям:

– Уж ты прости меня, дорогой Иван Семенович! Недоглядел я, старый дурак! Повелся, поверил, что медики они. Но вот приведу тебя в божеский вид. И отметим мы с тобой праздник, и помянем тебя и всех-всех, кто пострадал от злобной нечисти! И все-то у нас, товарищ Иван, по-людски будет! Эх, Семеныч!

Раскладывая все, что нужно для своей работы, Митяй взглянул в окно и увидел, как со двора больницы, озираясь, опрометью драпают его сегодняшние несостоявшиеся «медики»-готы.

Утреннее солнце заиграло в небесах, щедро разбрасывая свои лучи и расплескивая ясный свет праздничного утра 9 Мая. Напевающий во время работы Митяй щербато улыбнулся солнышку и увидел, как оно тут же разбилось фейерверком радужных солнечных зайчиков о граненые стаканы с водкой, один из которых был прикрыт горбушкой буханки черствого черного хлеба.