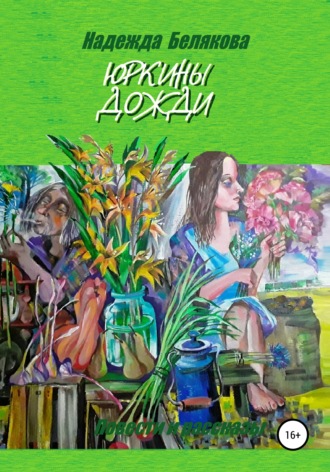

Надежда Александровна Белякова

Юркины дожди

Муж

Над Ругачевом расстилался рассвет. Его лучи пробивались сквозь моросящий дождь летнего утра, мутно просвечивая лучами, как сквозь пропыленный тюль. Не останавливаясь и не превращаясь в дождь, моросил мелкий, колкий дождичек. И казалось, так теперь всегда, что бы ни случилось, будет моросить.

Стены пятиэтажки на одной из улиц Ругачева стали пятнисто-темно-серыми вместо обычных серых, словно сменили породу. Но женщина не уходила, она упорно стояла, не двигаясь, на балконе третьего этажа, одетая в ночную рубашку, с наброшенным на ее полные плечи плащом. Нина пристально смотрела вдаль, ожидая кого-то. Она смотрела на ту улочку, что выходила на дворик и детскую площадку, которая протянулась сюда от самого вокзала.

Нина устала кого-то ждать и окаменела от этой усталости, от всего пережитого на прошлой неделе, застыв на балконе. Но пристально смотрела, словно это сейчас было самым главным делом в ее жизни.

Положив голову на скрещенные на перилах балкона руки, почувствовала, что задремывает.

Но, услышав сквозь морок сна и шелест моросящего дождя шорох шагов, она встрепенулась. Выпрямилась, всматриваясь еще пристальнее. И обрадовалась, увидев кого-то вдали.

Сверху ей был виден только черный зонт, большой черный зонт. Но она сразу узнала того, невидимого ей, идущего под зонтом человека. И тихо заплакала…

Михаил, лет пятидесяти восьми мужчина, изрядно потрепанный жизнью, шел не торопясь, останавливаясь, словно в сомнениях, задумываясь о чем-то. Он останавливался и оглядывался назад. Подойдя поближе к дому, он приподнял зонт и посмотрел на окна и балкон верхнего этажа. Увидев женщину на балконе, Михаил замер. И они пристально смотрели друг на друга.

И тут женщина, как включенная сирена, начала поносить этого мужчину. Точно бездонную бочку брани изливала она на него, теперь уже опущенный черный зонт, под которым он пытался скрыться и от нее, и от камнепада ее брани, и от моросящего дождя. Из ее яростного монолога становится ясно, что это ее муж.

– Явился, бесстыжие твои глаза! Что, нагастролировался, урод?! Теперь домой?! Видно, не приняли тебя там!

Дождь как-то вдруг остановился. И Михаил, который отнесся к этому потоку ругани как к стихии природы, не отвечая своей жене Нине, сложил зонт. Подошел к скамейке у подъезда. Достал газеты из портфеля и, расстелив их, сел.

Задумался, взглянул на окна пятиэтажки. Кое-где, несмотря на раннее время, уже зажглись огни. В основном это были окна кухонь. И отметив это про себя, он достал из портфеля пластиковую бутылочку кефира и спокойно под ругань жены стал медленно и задумчиво пить его. Словно ее ругань – часть звуков природы. Ему было так дорого все пережитое недавно, что, точно в детстве красивую бабочку, не хотелось ему выпускать, смешивать с повседневностью то драгоценное, что согревал он в глубине своего сердца. Он, стоящий в луже у дома, в котором он прожил четверть века, был здесь, но не тут, а мысленно далеко-далеко. И припомнилось Михаилу…

Весна. Он солдат советской армии. Готовится к демобилизации, клеит альбом дембеля. И вот он получает письмо от любимой девушки, живущей в Нижнем Ломове, под Псковом. Уже все было решено для обоих.

Он после демобилизации выйдет на ее станции Нижний Ломов. Она будет его там встречать, ждать на перроне. И начнется их новая жизнь. Оба считали дни, разделяющие их, радуясь, что с каждым днем их становится все меньше.

И вот он едет к ней, сидя в вагоне. Вот достал он свой дембельский альбом и показывает за чаем своим попутчикам. Это семья – хорошая, немолодая семья: жена женщина лет сорока и ее муж под пятьдесят. Их дочка – милая толстушка… Семья. Показывает попутчикам фото своей девушки. Те отмечают: сразу видно, что девушка хорошая. Поздравляют с хорошим выбором… Но проходящая мимо проводница объявляет:

– Подъезжаем к Нижнему Ломову! Выходящие, приготовьтесь!

Михаил быстро собрался и, простившись с попутчиками, пошел к тамбуру. И вот он с рюкзаком стоит в тамбуре. Поезд подъезжает к станции Нижний Ломов. На перроне как-то пустынно. И вскоре, еще проезжая вдоль перрона, Михаил увидел Зою. Она, двадцатилетняя девушка, в голубом платье в синий горошек, с букетом ромашек стояла на станции, как они и договаривались. Она напряженно всматривалась в мелькающие вагоны, прижимая к себе ромашки.

Вагон Михаила проехал дальше, и Зоя продолжала так же всматриваться в те мелькающие напротив перрона вагоны. Наконец движение поезда стало замедляться, и вагон остановился. Двери вагона открылись, но Михаил, сам от себя такого не ожидая, не вышел из вагона. Он не вышел из вагона… Двери закрылись, и поезд поехал дальше. Он вдруг понял, что эта жизнь с нею – как что-то окончательное. А он ощутил, что не готов ставить точку в своей мужской биографии. Не готов. И потому с его стороны честнее будет ехать дальше. Почему-то вспомнились прописи, мучительные прописи в первом классе. Когда его первая учительница, Раиса Семеновна, крепко сжимая его кулачок в своей натруженной мускулистой руке сельской учительницы, выводила по тетрадному листу, словно резцом по мрамору: «Миша любит маму!» Плавные, воздушные линии не получались, а Раиса Семеновна нависла пугающей и беспощадной тьмой, и все в нем сопротивлялось тому, что, как бы криво ни выводил он первое в своей жизни «м-а-м-а», маму он не станет от этого любить меньше. Да, нужно по прописям. Правильно по прописям, но не хочется. И они пугают своей расчерченностью – эти красивые прописи. Он отчетливо ощутил, что сейчас это странная точка выбора в его жизни, и если не последовать ей, то можно выпрыгнуть из жестких линеек прописей, что не готов он к плавному, твердому и легкому нажиму. А он, с его внутренними метаниями, только измучает хорошую, добрую Зою.

Дверь вагона закрылась. И он стоял, так же прислонившись к стене вагона. Состав тронулся. Глядя на уплывающую маленькую тонкую Зою с ромашками, он, точно окаменев, смотрел на нее, прощаясь. Попутчики, озадаченные его поведением, расспрашивали, что к чему. Но в задумчивости он ответил что-то невразумительное.

Это мгновение своего странного покоя вошло в него, как врастает в дерево кусок железной ограды, и поселилось занозой в его памяти навсегда.

Потом… Встреча с Ниной на танцах. Свидания. Женитьба. Рождение дочери. Свадьба дочери. Потом другая свадьба дочери. Потом еще свадьба дочери. Вечно усталая и раздраженная Нина. Михаил вдруг осознал, что он словно лишний в доме. Нина, грубоватая от природы, стала груба и с ним. Зять живет в доме и тоже погоняет Михаила. Но как-то и это притерлось, обжилось и почти не жало. Живут тесно и тускло. Однажды они затеяли ремонт. И, как водится, выбрасывали все захламляющее жизненное пространство. И, снуя от помойки до дома и обратно с большущими пластиковыми тюками, Михаил вдруг обнаружил, что мешок оказался бракованным и склейка шва на боку лопнула. Все содержимое вывалилось прямо у контейнера. То, что он увидел среди барахла «на выброс», словно вытолкнуло его из дурного сна. Выбрасывая старые, с его точки зрения, ненужные вещи, зять туда же положил и его дембельский альбом. Михаил подобрал его среди выброшенных вещей. Пролистнул. И, листая, увидел фото Зои. И ее заткнутое между фотографий письмо, последнее письмо, в котором они договариваются о встрече на станции, тоже было там. Михаилом овладело беспокойство, несбывшееся стало звать его все настойчивее.

Он вернулся домой и, улучив минутку, когда вся семья смотрела телевизор, уединился и написал Зое письмо «до востребования». Она ответила Михаилу, что по-прежнему ждет его. Завязалась переписка, словно не пролетело столько лет. Она все простила и по-прежнему ждет его. И в результате он решился, поехал в Нижний Ломов. Приехав, отправился с большим букетом ромашек туда, где был ее дом, по адресу на конверте. Но оказалось, что на этом месте давно уж нет дома, а высится современный, многоэтажный дом. Здесь текла и шумела совсем другая жизнь. Он был озадачен. Попытался найти почтовое отделение по штампу на конверте. Но и тут странности: уже лет тридцать как больше нет такого почтового отделения.

Михаил усталый и опечаленный вернулся на станцию, где из вагона, проезжая мимо, последний раз увидел Зою. И вдруг он увидел Зою. Это та же прекрасная девушка, напряженно всматривающаяся в лица выходящих из вагона только что подъехавшего поезда. Она ждет, встречает… Михаил бросился к ней с радостным криком:

– Зоя… Зоинька! Ты!!! Ты меня ждешь?

Та самая, ничуть не изменившаяся Зоя, с неожиданно обиженным и настороженным лицом, повернувшись, ответила ему:

– Что вам надо?! Как вам не стыдно, вы мне в отцы годитесь, а пристаете. Имя мое откуда-то узнали, странно.

Тут Михаил рассмотрел, что ее ромашки – не букет, а какой-то почерневший веник из увядших ромашек. А он и купил именно такой, который она в тот день прижимала к себе, стоя на перроне в ожидании их встречи. И он протянул ей эти свежие, чудесные ромашки, почти прошептав:

– Зоинька, твои ромашки увяли… Вот возьми. Ты не узнаешь меня? Я Миша, твой Миша.

Всматриваясь в него, Зоя задумалась и ответила:

– Странно… Человека, которого я здесь встречаю, тоже зовут Миша. Но… Вы извините, я занята! Я встречаю человека.

Михаил, понимая, что все безнадежно и разобраться со всем этим нереально, замер, любуясь молодой и прекрасной Зоей. Стоял и улыбался, любуясь этой милой девушкой.

Подошел поезд. И вагон остановился, как раз напротив. Он повернулся и вошел в вагон. И так же, как тогда, прощаясь, смотрел и насмотреться не мог на Зою. Оттуда, из вагона поезда, как и тогда, покорно по расписанию отъезжающего от перрона Нижнего Ломова.

* * *

Михаил, сидя на скамейке под зонтом, до мелочей вспоминал эту странную историю. И, как в детстве летом не желая выходить на берег из теплой речной воды, он мысленно все цеплялся за милые сердцу детали. Он вспоминал Зою. Ее молодые изящные руки, держащие увядшие стебли старого букета. Как ветерок, шатающийся по станции, взметал ее вьющиеся, тонкие светло-русые волосы. То же платье и взгляд светло-серых задумчивых глаз. Но сквозь эту реальность доносилась все громче брань его жены Нины. Все так же стоящей на балконе. Соседи выходили из подъезда на работу, кивком головы приветствуя его возвращение в родное Ругачево. Стараясь сохраняя нейтралитет, делая вид, что не слышат Нининой брани в его адрес, спешили на работу.

Михаил сел на скамейку перед домом и, пребывая в той же задумчивости, достал из старого кейса, модного в забытые 70-е годы, бутылку с кефиром и булку. Допил кефир, закусывая булкой. Закрыв глаза, задремал и тихо замер на скамейке.

Когда он проснулся, была уже глубокая ночь. Вдруг голос Нины словно потеплел. Она произнесла:

– Мишуня! Ну хватит меня перед соседями позорить. Иди домой.

И Михаил, складывая зонтик, вздохнул и пошел домой. Из старомодного и потертого кейса выпал железнодорожный билет в один конец: «Ругачево – Ломов», плацкарт.

Малюлик

Допив кефир, Саша поставил стакан на табуретку рядом с диваном. И, погружаясь в воспоминания, словно в речку жарким июльским днем, опять задремал. Его рука свесилась с дивана, и он ощутил давно забытую нежную шелковистость изящного изгиба спины Малюлика, которого он ласково погладил. Малюлик, левретка на хрупких, суетливо дрожащих лапках, в ответ преданно лизнул Сашину руку.

«Странно, откуда тут взялся Малюлик? Ведь это так давно было! Как хорошо, что Малюлик опять со мной!» – подумал Саша, пытаясь приподнять Малюлика с пола, чтобы положить его рядом с собой на диван. Но вместо тепла серо-бежевой шерстки Малюлика с распахнутыми, как крылья для полета, ушами его рука задела и сбила пустой стакан из-под кефира, с грохотом упавший с табурета на пол. Отчего Саша резко проснулся с досадой, что этот сон так внезапно оборван.

А он так обрадовался, увидев Малюлика! И вспомнилось Саше, как он впервые увидел Малюлика. Тот был на поводке, который вместе с другими поводками, застегнутыми на грациозных шеях остальных левреток, крепко держала в руках Ольга, занимавшаяся разведением левреток для продажи в элитном клубе собаководов. Трудно теперь вспомнить, кто сильнее очаровал Сашу с первого взгляда: Малюлик с его трогательно-нелепым белым пятном на боку и неравномерными белыми «носочками» на трех лапках и ровного цвета шерсткой на левой передней лапке или строгая холодная красота белокожей и сероглазой Ольги, задумчиво курившей, держа сигарету тонкими пальцами, с печальным взором, обращенным куда-то вглубь себя.

Саша подошел к ней, хотя и спешил. И сразу же обратился к Малюлику, нарочито вежливо попросив познакомить его с хозяйкой этой изумительной стаи левреток, которую Саша назвал «ваш прекрасный букет левреток», обращаясь к ней. И хотя Малюлик так и не выполнил его просьбу, зато Ольгу сразу развеселило то, как обрадовался ее Малюлик беседе с незнакомцем, отчего его ушки затрепетали, а сам он стал нежно тереться о джинсы Саши. Они разговорились так легко и непринужденно, что Саша оказался приглашен на чашечку кофе вечером этого же дня.

Роман их был легким, пьянящим и радостным. И она несколько раз приезжала к нему в его холостяцкую «однушку», всегда с Малюликом на руках. В их отношениях проросла та очаровательная доверительность и непринужденность встреч близких людей, так что однажды Ольга, торопясь утром по делам, оставила у Саши обожавшего его Малюлика. И Саша любил Малюлика, даже чувствуя гордость, прогуливая того два раза в день, как гордятся «Феррари» или «Бугатти» – потому что об элитности левреток он теперь знал все. Правда, Малюлик оказался отбраковкой из-за того белого пятна на боку и неправильных «носочков», которые у «правильных» – породистых, ценящихся в собачьем клубе – должны быть равномерной высоты на всех четырех лапках или отсутствовать вовсе. Поэтому Ольге и не удалось пристроить Малюлика на продажу, в отличие от его братьев и сестренок, которых она активно развозила то в клуб, то желающим приобрести собаку по ее объявлению. Уж такой у нее был бизнес. Но какое значение все эти «пятно-носочки» имели для Саши, когда им было так хорошо вместе – ему, Малюлику, Ольге?

Однако в последнее время какие-то хлопоты и загруженность не позволяли Ольге заехать к Саше. И они с Малюликом напрасно ждали ее по вечерам. К телефону Ольга перестала подходить, а если подходила, то разговоры получались скомканные, торопливые. Но они ждали верно и преданно свою прекрасную Ольгу.

Дни шли, и Саша устал быть «на привязи», ожидая Ольгу. Чтобы разрядить напряжение от постоянного ожидания, Саша однажды, взяв Малюлика на руки, отправился летним днем на пляж. Покупаться, если вода уже достаточно нагрелась, и попить пивка, конечно, в любом случае. Вода оказалась еще прохладной, и потому Саша сразу отправился пить пиво. Подходя к пивной палатке, он увидел молодого мужчину, своего ровесника, с очень похожим на Малюлика песиком, с такими же разномастными носочками. Благодаря знаниям, почерпнутым у Ольги, Саша сразу, едва взглянув на ту левретку, определил про себя – отбраковка. Незнакомец с левреткой тоже рассматривал его Малюлика.

Лето, пляж, пиво – все это так сближает и толкает на дружеское общение и перебрасывание полушутливыми фразами между совершенно незнакомыми людьми. Но то, что на вопрос Саши: «Как зовут вашу собачку?» – незнакомец ответил: «Малюлик»… И что-то сломалось внутри Саши. Ему стало ясно, что для более откровенного разговора нужно выпить с незнакомцем чего-то покрепче. К чему они оба тотчас и приступили, чтобы ничто уже не мешало им обоим задать друг другу главный вопрос. И оказалось, что смутные опасения обоих были совершенно верны. Они хорошо тогда врезали по коньяку, сидя на парковой скамейке, на двоих, по-братски, прямо с горла, когда на фоне пламенеющего заката на парковой тропинке возник третий Малюлик с признаками «отбраковки» на своих миниатюрных лапках и боках.

Уже достаточно поддатый Саша хохотал так, как хохочут только в детстве – во весь голос. Сквозь смех он выкрикнул незнакомцу:

– Эй, Малюлик! Третьим будешь? Иди к нам! Да не тормози. Все мы тут Малюлики! Мы отбраковка! Не в тех «носочках» мы родились! Эй, друг! Ну что ты там замер? Ведь и твою левретку наверняка зовут Малюлик. Значит, и сам ты Малюлик. У нас тут «клуб Малюликов». Рули к нам! – куражился Саша, словно старался отмахнуться от наплывающей тоски и униженности, но освобождаясь от привычки ожидать возвращения Ольги, теперь уже точно зная, что она никогда больше не приедет к нему, как обещала. Потому что она заводила отношения с мужчиной только ради того, чтобы пристроить очередную отбраковку из нового помета своих подопечных левреток, которых она действительно любила.

Этот клуб холостяков-Малюликов пил коньяк на троих до густой августовской темноты. До первой предрассветной прохлады. Разница между ними была в том, что тот, кто появился третьим, третий год «воспитывал» один Малюлика в ожидании возвращения Ольги. А встреченный Сашей у пивного ларька – года полтора. Саша же только третью неделю.

А на четвертую неделю со дня их с Ольгой знакомства Саша с Малюликом на руках рано утром позвонил в дверь Ольги на последнем этаже панельной пятиэтажки. Она открыла заспанная, с полузакрытыми глазами, в наспех натянутой майке, которую она лениво пыталась обеими руками натянуть хотя бы до середины своих мраморно-белоснежных бедер. Как Саша и думал, вернее – надеялся, он вовсе не нарушил никакую ее идиллию, не помешал чьему-то счастью, но разбудил совершенно уединенно спящую в своей квартире, наслаждавшуюся покоем и независимостью Ольгу. Вокруг ее стройных босых ног мельтешила целая стая нежных и задорных щенков, образцово породистых левреток в «правильных носочках» или правильно без них. Они скулили, зевали или что-то бурчали: слишком были малы, чтобы лаять. И на мгновение Саша оторопел, насколько она была прекрасна в этой блекло-застиранной майке, без резкости гламурного макияжа, без нарочито вульгарного эротического нижнего белья, походившего на цирковую униформу, в котором она являлась к нему в квартиру по вечерам с Малюликом на руках. И тотчас пронзительно остро вспомнилось ему, как воздушно легко вспрыгнула она на столешницу его письменного стола в один из тех вечеров, когда он включил для нее свое любимое, хотя и старомодное «Люби меня нежно!» Элвиса Пресли. Вспомнил и то, как он любовался ее танцем на своем стареньком письменном столе, тем, как чувственно медленно она расстегивала свое кружевное белье и спускала черные ажурные чулки, словно освобождалась от надоевшей и тесной одежды, чтобы укутаться бархатом голоса Пресли, спрятаться в кокон его музыки. От всего этого на Сашу накатила такая жгучая ревность к Пресли, что, сжав горло в тиски, довела его до головокружения. И только взгляд на Малюлика с высунутым от возбуждения дрожащим розовым язычком, похожим на лепесток ириса на ветру, так рассмешил Сашу, что ревность отхлынула прочь, освободив его. Малюлик, смешно повизгивая и скуля, проворно вскочил в кресло, где только что сидела Ольга, стараясь усесться как можно удобнее. Теперь-то Саша понял, что не к тому он тогда ревновал. Но тотчас он словно одернул себя, вспомнив о «клубе Малюликов», запрещая себе любоваться ею, такой естественной и простой.

– На! – неожиданно для самого себя по-школьному грубо сказал Саша, опуская Малюлика ей на плечо.

Ольга машинально обняла Малюлика и прижала его к груди, распахнув глаза в изумлении от натиска его неожиданной для нее агрессии. Малюлик повернул свою мордочку к Саше, с глазами, уже наполненными слезами, с выражением отчаяния и горя от расставания с Сашей.

Но Саша, еще переполненный чувством оскорбленного мужского достоинства, с тяжелым послевкусием от услышанных им недавно на парковой скамейке в «клубе Малюликов» откровений его сотоварищей по несчастью, резко развернулся и стал быстро спускаться по лестнице вниз.

Ольга, прижимая к себе скулящего Малюлика, перегнувшись через перила, выкрикнула вслед Саше:

– А что вы все от меня хотите? Чтобы я топила маленьких беззащитных щенков?! Отдавала бы их в усыпалку? Убивала бы их – отбракованных? А зачем вы небо коптите? Зачем вы все родились, если неспособны создать семью? Неспособны кого-то любить? Неспособны за всю жизнь ни одного Малюлика пригреть! Хотя бы Малюликов могли бы сделать счастливыми! Чтобы хоть кто-то вас любил на этом свете! А как еще мне было заставить вас взять хотя бы одного Малюлика к себе жить? Как?

Саша упрямо спускался вниз, изгоняя из памяти горестный взгляд только что преданного им Малюлика, не позволяя себе оглянуться.

Теперь, спустя многие годы, он все чаще вспоминал Малюлика.

«Сколько бы сейчас Малюлику было лет? Ах да… собачки столько не живут. Сколько же лет улетело! Зря я тогда так!» – впервые так отчетливо сожалея о прошлом, сказал самому себе Саша, переворачиваясь на другой бок, чтобы уткнуться носом в спинку дивана.

Он думал о том, как сильно Ольга любила этих Малюликов – и шла на все, лишь бы пристроить нового Малюлика очередному разомлевшему кавалеру, всякий раз используя один и тот же прием. Как бы случайно оставляя утром Малюлика в квартире обольщенного ею поклонника в надежде, что, ожидая ее возвращения, тот привыкнет и оставит у себя жить ее питомца, которому не выпало счастья родиться без отметин отбраковки.

«Как же она любила этих своих Малюликов! Зря я тогда так. Может быть, и меня полюбила бы, ведь чем и я не Малюлик?» – горько сожалел Саша, натягивая на себя сбившийся плед, чтобы согреться в своей одинокой старости.