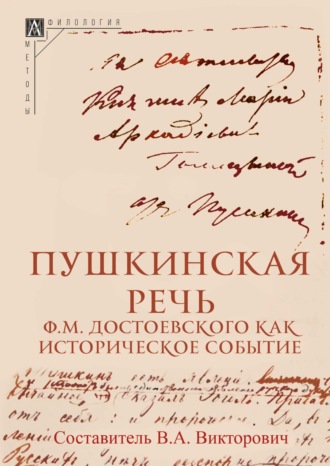

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие

Вся зала посмотрела на Тургенева. Тот взмахнул руками и заволновался; затем опустил голову и закрыл лицо ладонями. Мне показалось, будто он плачет… Достоевский остановился, посмотрел на него, затем отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Несколько секунд длилось молчание; затем Достоевский продолжал.

[– Но Онегин не понял Татьяны. Не мог понять. Татьяна прошла в первой части романа не узнанная, не оцененная им… О, если бы тогда в деревню, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или сам лорд Байрон и указал ему на нее… О! Тогда Онегин был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах русских так много подчас лакейства духовного! Татьяна это поняла. В бессмертных строфах романа Пушкин изобразил ее посещающей дом этого столь чудного, столь еще загадочного для нее человека… Губы ее тихо шепчут: уж не пародия ли он? Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным и в конце романа, как это сделала бы какая-нибудь француженка или италиянка!

«Энтузиаст» шепнул мне на ухо: «Ведь это целый переворот в воззрениях! Ведь Белинский в этом и упрекал Пушкина…».

Раздались громкие рукоплескания.

Сделав небольшую паузу, Достоевский перешел к отношению Пушкина к народу русскому.

– Ни один писатель ни прежде, ни после него, – говорил он, – не соединялся так задушевно, так родственно с народом своим, как Пушкин. У нас много знатоков народа между писателями нашими. Писали о нем талантливо, тепло, любовно; а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то, право же, это лишь «господа», о народе пишущие… за одним, много двумя исключениями, да и то в последнее время…

Тут Достоевский остановился и посмотрел на эстраду, точно ища кого-то… «Ищет Толстого, – шепнул мне “Энтузиаст”, – но кто же второй?»

Достоевский помолчал, опять потрепал свои листки, которыми мало пользовался, затем поднял голову…]

Аудитория слушала его с благоговейным напряжением. В зале была такая тишина, что каждое сказанное сдавленным шепотом слово было слышно всем…

В конце речи Достоевский заговорил как-то особенно громко, вдохновенно, владея теперь безраздельно всей залой. Он высказывал теперь главную свою мысль. Все это поняли, глаза всей залы впились в Достоевского, который перешел к последнему периоду деятельности Пушкина. «Здесь Пушкин нечто чудесное, невиданное до него нигде и ни у кого».

[Были громадной величины гении, разные Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но нет ни одного, который обладал бы такою способностью к всемирной отзывчивости, как Пушкин. Эту способность, главнейшую способность национальности нашей, он разделяет с народом своим, и тем, главнейше, он и народный поэт! Даже у Шекспира все его итальянцы – те же англичане. Пушкин один мог перевоплотиться вполне в чужую народность. Перечтите «Дон-Жуана», и, если бы не было подписи Пушкина, вы бы не поверили, что писал не испанец! Помните: воздух лаврами и лимонами пахнет!.. А сцена из Фауста – разве это не Германия? А в «Пире во время чумы» – так и слышен гений Англии. А «Подражание Корану», это ли не ислам?..

Достоевский цитировал, приводя на память, целый ряд примеров из стихотворений Пушкина.]

– Да! Пушкин, несомненно, предчувствовал великое грядущее назначение наше. Тут он угадчик, тут он пророк! Стать настоящим русским, может быть, и значит только стать братом всех людей – «всечеловеком»…

[И всё это славянофильство и западничество наше есть только одно великое между нами недоразумение. Вся история наша подтверждает это. Ведь мы всегда служили Европе более, чем себе. Не думаю, что это от неумения наших политиков происходило… Наша, после долгих исканий, быть может, задача и есть внесение примирения в европейские противоречия; указать исход европейской душе; изречь окончательное слово великой гармонии, братского согласия по Христову евангельскому закону…

Тут Достоевский остановился и как-то всплеснул руками, как бы предвидя возражения, но вся зала замерла и слушала его, как слушали когда-то пророков.

– Знаю, – воскликнул Достоевский, и голос его получил какую-то даже непонятную силу, в нем звучал какой-то экстаз, – прекрасно знаю, что слова мои покажутся восторженными, преувеличенными, фантастичными; главное, покажутся самонадеянными: «Это нам-то, нашей нищей, нашей грубой земле такой удел, это нам-то предназначено высказать человечеству новое слово?». Что же? Разве я говорю про экономическую славу? Про славу меча или науки? Я говорю о братстве людей. Пусть наша земля нищая, но ведь именно нищую землю в рабском виде исходил, благословляя, Христос. Да сам-то он, Христос-то, не в яслях ли родился?

Если мысль моя фантазия, то с Пушкиным есть на чем этой фантазии основываться. Если бы Пушкин жил дольше, он успел бы разъяснить нам всю правду стремлений наших. Всем бы стало это понятно. И не было бы между нами ни недоразумений, ни споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем…]

Последние слова «И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем…» Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустил голову и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании. Зала точно замерла, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: «Вы разгадали!» – подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Вся зала встрепенулась. Послышались крики: «разгадали! разгадали!», гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские взвизги. Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такою бурей восторга. Кричали и хлопали буквально все – и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского. Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненными криками: «Достоевский, Достоевский!» – и вдруг упал навзничь в обмороке. Его стали выносить.

Достоевского увели в ротонду. Вели его под руки Тургенев и Аксаков; он, видимо, как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком. Зал продолжал волноваться. Я хватился «Энтузиаста», но рядом со мной его уже не было. Я увидел его около самой эстрады, что-то кричащего и машущего руками. «Скептика» [9] притиснули к стене, и он отбивался от двух студентов, что-то ему горячо возражавших.

Вдруг по зале пронесся слух, неизвестно кем пущенный, что с Достоевским припадок падучей болезни, что он умирает. Множество лиц бросились на эстраду. Оказалось – совершенный вздор. Достоевского Григорович вывел под руку из ротонды на эстраду, продолжая махать над головою платком.

Председатель отчаянно звонил и повторял, что заседание продолжается и слово принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков в страшном волнении. Он вбегает на кафедру и кричит:

– Господа, я не хочу, да и не могу говорить после Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского событие! Всё разъяснено, всё ясно. Нет больше славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною.

Тургенев с места что-то кричит, видимо, утвердительное. Аксаков сходит с кафедры. Слышны крики: «Перерыв! перерыв!..». Председатель звонит и объявляет перерыв на полчаса. Многие расходятся.

Меня также увлекает «Энтузиаст»: «лучшего ничего мы не услышим и не увидим», говорит он сквозь слезы.

Я охотно соглашаюсь; я, как и все, сильно взволнован.

Я также был сильно взволнован речью Достоевского и всей ее обстановкой. Многого я тогда не понял, и многое потом, при чтении речи, показалось мне преувеличенным. Но слова Достоевского, а главное – та убедительность, с какою речь была произнесена, та вера в русское будущее, которая в ней чувствовалась, глубоко запала в душу.

Впоследствии много раз, в тяжелые минуты, особенно в ужасное время революции нашей, при соприкосновении с действительным, а не воображаемым русским народом и неприглядною русскою действительностию я готов был потерять веру в свой народ, в будущность России, во всё русское… И каждый раз я мысленно обращался к вдохновенным словам Достоевского, сказанным в обстановке старой Москвы, и, как Антей от прикосновения к родной земле, я почерпал новые силы для веры, несмотря на все испытания, в русский народ и в его великое будущее…

С. С. Бобчев

Это было в начале июня 1880 года. Я был студентом юридического факультета Московского университета и, сдав государственные экзамены, собирался уезжать в Болгарию. В виду предстоявшего торжественного освящения памятника Пушкину в Москве, вызывавшего большое общественное воодушевление, я решил отложить свой отъезд на несколько дней.

В качестве сотрудника «Московских ведомостей» я часто посещал редакцию этой газеты, где встречался, между прочим, с известным философом и писателем Константином Николаевичем Леонтьевым, большим другом Каткова и сотрудником его изданий: «Московских ведомостей» и «Русского вестника». Леонтьев был также близким другом и почитателем Достоевского. В то время Достоевский заканчивал печатание «Братьев Карамазовых» в «Русском вестнике».

В связи с открытием памятника Пушкину Общество любителей российской словесности решило устроить несколько торжественных заседаний в помещении московского Дворянского собрания. С речами должны были выступить, между другими ораторами, Тургенев, Достоевский и Аксаков. Я хотел во что бы то ни стало услышать этих корифеев русского слова и мысли. Поэтому я высказал Леонтьеву мое горячее желание присутствовать на собрании и просил его содействия для получения входного билета. Леонтьев обещал мне помочь и при следующей нашей встрече в библиотечной комнате «Московских ведомостей» он вручил мне билет и сказал, указывая на изможденного, бледного, как мертвец, Достоевского: «Поблагодарите его, это ему вы обязаны билетом».

С чувством благоговейного почтения я приблизился к Достоевскому, и Леонтьев меня представил.

– А, болгарский студент! – заинтересовался Достоевский, – а откуда вы родом?

Вкратце я ему ответил и, стесняясь, пояснил, что я окончил юридический факультет и собираюсь ехать на родину, чтобы поступить на службу по судебному ведомству.

– Деятельность судьи чрезвычайно благородная, и вы счастливы, что будете иметь возможность поработать на этом поприще в возрожденной и освобожденной Болгарии… Правосудие является величайшей задачей всякого государства и всякого народа… Держите высоко знамя справедливости и научной истины…

При этих словах Достоевского появился курьер Каткова и доложил ему: «Михаил Никифорович вас просит».

Через два-три дня, 8 июня, я присутствовал на том историческом собрании, где должен был говорить Достоевский. Громадный зал Дворянского собрания был переполнен тысячной толпой. Присутствовали представители всех слоев общества: мужчины и женщины, писатели, журналисты, профессора, общественные деятели, купечество, студенты и курсистки. На эстраде была воздвигнута украшенная зеленью трибуна, так что все могли видеть оратора.

Днем раньше в том же зале выступал Тургенев. Он говорил очень изящно, подчеркивая значение Пушкинского праздника, которым русский народ торжественно подтвердил, что он ценит своих знаменитых поэтов и писателей. Пушкин не только первый народный поэт, но и учитель русского народа. Он такой же народный поэт, как в Германии Гете, во Франции Мольер, в Англии Шекспир. В своем развитии, завещанном ему историей и Пушкиным, русское общество идет вперед под сенью светлого знамени. Это светлое знамя понуждает всякого признать, что русский народ имеет право именоваться великим народом. Речь Тургенева была покрыта шумной и продолжительной овацией.

Теперь собравшиеся с большим волнением ожидали появления Достоевского. Я не смею и мечтать, что сумею передать своими словами то впечатление, которое я вынес от исторической речи гениального писателя.

Достоевский начал говорить не очень громко, но так ясно и отчетливо, что голос его, хотя и слабый, проникал глубоко в душу, и каждое его слово как бы бессознательно охватывало слушателей… Весь громадный зал застыл. Видно было, что он был охвачен чрезвычайно повышенным настроением, обостренным вниманием, трепетным волнением… Казалось мне, что не только не было никакого шепота, но что даже не чувствовалось дыхания громадной массы людей. Не только взоры и внимание присутствующих, но как будто души их, сердца и сами они были поглощены личностью оратора.

Я слышал на своем веку многих ораторов, и русских, и иностранцев – общественных деятелей, профессоров, писателей, великих мастеров политического и судебного красноречия, но такого чуда я ни до того, ни после того не видал. Бледное и сухое лицо Достоевского было как будто одухотворено чем-то неземным и освещено каким-то ореолом. Он чудесным образом заворожил тысячную толпу, превратившуюся в единый слух, в единое внимание.

Начал говорить Достоевский без всякого предисловия. Он не произнес даже обычной в таких случаях формулы обращения: «Милостивые государыни и милостивые государи». Он начал прямо: «”Пушкин чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа”, сказал Гоголь. А я от себя добавлю: и пророческое».

В зале сразу же установилось напряженное внимание. Как будто бы все почувствовали, что предстоит услышать не красивые фразы, но потрясающие слова, целое откровение, пророчество. Достоевский почувствовал этот психологический момент высокого напряжения и воскликнул: «Да, в его появлении заключается для нас всех, русских, нечто бесспорно пророческое!» И оратор объяснил, как он понимает пророчество Пушкина. Он подразделил поэтическую деятельность Пушкина на три периода, указав, что в первом периоде Пушкин подражал некоторым европейским поэтам, но и тогда он был самобытен и глубок в своем творчестве. Тут Достоевский выдвинул на первое место тип Алеко, героя «Цыган», который олицетворяет глубокую, совершенно русскую идею – тоски и поисков счастья – идею, которая получила потом свое дальнейшее развитие в «Онегине». Алеко – несчастный скиталец на своей родной земле, оторванный от народа, ищущий правды и мировой гармонии в условиях первобытной, близкой к природе жизни, стремящийся к счастью не только личному, русскому, но и всемирному. И после увлечения Земфирой, от которой он ждал исцеления своей душевной тоски, Алеко не выдерживает и при первом же столкновении с действительностью обагряет свои руки кровью. Цыгане изгоняют его без мести, без злобы, величаво и простодушно:

Оставь нас, гордый человек!

Мы дики, нет у нас законов,

Мы не терзаем, не казним…

Весь зал дрогнул от рукоплесканий, которые повторялись много раз, но тотчас же замирали, и вновь слышались тихие, вдохновенные и пленительные мысли и слова Достоевского.

Достоевский говорил о том глубоком значении, которое имеет разрешение вопроса о народной вере и правде: смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордыню; работай на пользу родного народа; правда – не вне тебя, а в упорном труде по самоусовершенствованию, нигде ты не найдешь мировой гармонии, если ты не станешь достойным ее. Через сто лет после великих Петровских реформ появился именно такой человек. Но огромное большинство русской интеллигенции и тогда, при Пушкине, как и теперь, ведет тихую, спокойную жизнь чиновников или обывателей, не интересуясь великим вопросом народной правды и веры, понятым Пушкиным. И Достоевский сурово осудил тех, которые духовно оторвались от народа. Алеко ищет правду. Он тянется к природе, жалуется на условия светской жизни, его гнетет мировая скорбь, и он оплакивает утраченную правду, которую не может найти. И он никогда не поймет, что правда прежде всего в нем самом.

Тут в зале почувствовалось особенное волнение. Слышны были всхлипывания и даже рыдания.

Достоевский перешел к «Евгению Онегину». Подлинная русская жизнь воплощена в этой поэме с такой творческой силой, как не было ни до Пушкина, ни после него. Евгений Онегин, это тот же Алеко. Но тут есть также образ Татьяны – настоящей русской женщины. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Благородным инстинктом она чует правду и знает, где ее искать. Татьяна – тип положительной красоты. Это апофеоз русской женщины, который с особой силой проявляется при последней встрече Татьяны с Онегиным в Петербурге.

При этом Достоевский указал, что такой чудесный тип русской женщины не имеет себе подобного в русской литературе, кроме, может быть, Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Я видел, как взволнованный Тургенев, сидевший немного в стороне от трибуны, склонил голову и, как я потом узнал, утирал платком появившиеся на глазах слезы.

А Достоевский продолжал свое описание Онегина и Татьяны, которую Онегин совершенно не понял и не оценил при первых встречах в деревне. Он не разглядел ее духовной красоты и понял свою ошибку только тогда, когда увидел ее в Петербурге знатной дамой, супругой старого генерала. А Татьяна сразу его полюбила еще в деревне. И в Петербурге, спустя много времени, она продолжает любить его, оставшись, в сущности, той же прежней Таней. Светская жизнь столицы не развратила ее. Напротив, она страдала от условностей суетной Петербургской жизни. Она ненавидела свое положение светской дамы. И тем не менее, когда Онегин явился к ней со своими признаниями, она твердо и решительно объявила ему свой величественный отказ:

Но я другому отдана

И буду век ему верна.

Эти простые, спокойно сказанные слова вызвали новую волну движения в зале, вновь послышались всхлипывания и рыдания среди многочисленного собрания. А Достоевский спешил дать пояснения: «Да, это именно апофеоз русской женщины. Она смело пойдет за тем, кому она верит, и она доказала это. Но она отдана другому и будет верна ему до гроба…». Кому же она отдана? И какой долг она имеет по отношению к нему – этому старику, которого она не может любить, так как любит Онегина? За генерала она вышла замуж против воли, по требованию своей матери, и в ее израненной душе было только отчаяние и никакой надежды, никакого просвета счастья. Да, она верна этому генералу, своему мужу, честному человеку, который ее любит, уважает и гордится ею. И при чем тут принуждение матери? Раз она сама дала ему свое согласие. Разве она не обещала ему, что будет верной женой? Ведь он и сейчас ее муж, и ее измена покроет его незаслуженным позором и убьет его. А разве можно, воскликнул Достоевский, основывать свое счастье на несчастьи другого. Счастье заключается не только в наслаждениях любви, но и в высшей гармонии духа. Как может быть спокойна душа, раз совершен бесчестный поступок.

Эти мысли и слова Достоевского, переданные мною вкратце, держали в напряженном волнении всё собрание. Это был момент великой победы русской женщины, когда все как бы преклонились перед светлым образом Татьяны, перед святыней ее чистоты, женственности и верности своему долгу. Оратор подчеркнул, что, подобно тому как Алеко стремился к Земфире, так и Онегин стремится к Татьяне в поисках выхода для своей скитальческой души в форме новой причудливой мечты. Татьяна давно его разгадала и поняла, что, в сущности, он любит в ней свою мечту, а не ее, скромную, как и ранее, Таню. Со своей глубокой и сильной душой она не могла отдать на позор свою святыню, и она не пошла, не могла пойти за Онегиным. Она сказала: «… я другому отдана и буду век ему верна».

Достоевский закончил свою речь оценкой последнего периода деятельности Пушкина. Здесь Пушкин приближается уже почти к чуду, невиданному и неслыханному нигде. В европейской литературе были великие художники слова – Шекспир, Сервантес, Шиллер, но ни один из них не имел такой силы перевоплощения и понимания духа любого народа мира, как Пушкин. И это чудесное свойство Пушкина является нашей характерной национальной чертой, – воскликнул Достоевский, – Пушкин усвоил ее от нашего народа и потому, главным образом, он является народным поэтом. Даже у Шекспира итальянцы являются всегда англичанами. Из всех мировых поэтов один Пушкин обладал даром полного перевоплощения в душу чужого народа. И Достоевский иллюстрировал свою мысль несколькими примерами из творений Пушкина. Пушкин сам сознавал великое значение народного духа в своем творчестве. Он предугадывал внутреннюю его мощь и всю силу его расцвета, и в этом отношении он является пророком.

Достоевский закончил несколькими столь же проникновенными словами о значении Петровской реформы и о том, как воспринял реформу своего Великого царя русский народ, который непосредственным чувством понял жизненное значение всечеловеческого единения. Своим могучим инстинктом русский народ пошел по пути воссоединения со всеми народами арийского племени. Предназначение русского народа – общеевропейское, всемирное. Всемирное братство, даже всечеловечество – вот подлинный дух русского народа.

И еще раз Достоевский подчеркнул, что и славянофильство, и западничество являются в России недоразумением, хотя исторически и необходимым. Для подлинного русского Европа является колыбелью всего арийского племени в той мере, как и сама Россия, так как предопределение русского народа – это всемирность, достигнутая не мечом, а любовью и братским стремлением к объединению всех народов. И действительно, за последние два века своей истории не служила ли Россия бескорыстно Европе в большей даже степени, чем самой себе? Народы Европы даже не знают, какой дорогой ценой оплатила Россия их счастье и благополучие. Истинный представитель русского народа должен стремиться вносить примирение в европейские противоречия, своей всеобъемлющей и всечеловеческой душой нести любовь всем братьям – народам и, в конце концов, быть может, сказать решающее слово мира всего мира, братского согласия всех народов на основе Христова Евангелия. Что из того, что русская земля бедна? Разве не исходил ее, благословляя, сам Христос в рубище нищего? Да и сам Христос разве не родился в яслях? Если бы был жив Пушкин, всё это не казалось бы мечтой. Мы сами бы не смотрели на свой народ с недоверием, высокомерно, и, может быть, не было бы у нас столько разногласий и споров, как теперь. Достоевский закончил свою вдохновенную речь: «Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном расцвете своих сил и бесспорно унес с собой в могилу великую тайну. И теперь мы без него стараемся разгадать эту тайну».

По окончании речи Достоевского много народа бросилось к нему. Все протягивали к нему руки, многие кланялись ему издалека, и не было конца рукоплесканиям. В порыве невиданного восторга Достоевского подхватили на руки, многие его обнимали. Незнакомые люди обнимали друг друга, обещали чувства братства и любви ко всем, клялись жить впредь по народной правде, а не по иноземным образцам. Многие кричали Достоевскому: «Вы разгадали тайну, вы исцелили наши муки». К Достоевскому подходят два старика и говорят ему: «Двадцать лет мы были врагами – сейчас нас примирили».

Позднее по поводу своей речи Достоевский говорил, что наряду со славянофилами, которые обнимали его, к эстраде протиснулись и виднейшие представители западников, которые горячо жали ему руку и настойчиво повторяли, что речь его гениальна.

Я не буду останавливаться на том потрясающем впечатлении, которое произвели заключительные слова Достоевского. Скажу только, что среди присутствовавших было много обмороков, дам выносили из зала без сознания. Тут же немедленно был приготовлен громадный венок из зелени и цветов, которым увенчали оратора. Аксаков бросился ему на шею. Тургенев медленно подошел к Достоевскому и пожал ему руку. Аксаков и Тургенев под руку повели его с эстрады.

Председатель собрания долго звонил. Прежде нежели ему удалось восстановить хотя бы относительную тишину. Слово было предоставлено Аксакову, который должен был говорить после Достоевского. Не подымаясь на трибуну, Аксаков воскликнул: «Не могу и не хочу говорить после такой речи Достоевского. Эта речь – событие, в ней всё объяснено, теперь всё ясно. С сегодняшнего дня нет более ни славянофилов, ни западников. Вот и Тургенев согласен со мной».

Но всё же, по настоянию публики, Аксаков произнес речь, хотя и с выпусками и сокращенно.

Пушкинская речь Достоевского была его лебединой песнью. После нее он не прожил и одного года. Физически он умер, но он жив и до сего времени, и будет жить еще десятилетия и века, так как гении не умирают, пророки живут вечно, и возженные ими светильники не угасают – никогда не угасают…