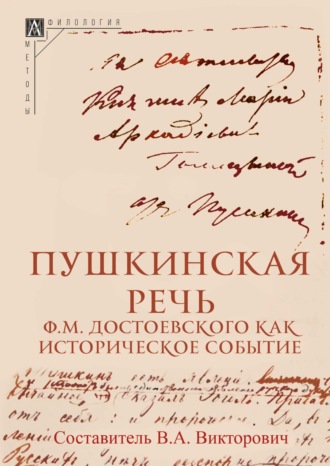

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие

И. С. Тургенев – М. М. Стасюлевичу

13 июня

<…> Не знаю, кто у вас в «В<естнике> Е<вропы>» будет писать о Пушкинских праздниках, но не мешало бы заметить ему следующее: и в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне одобряю. Но это не так, и я еще не закричал: «Ты победил, галилеянин!» Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия. Алеко Пушкина чисто байроновская фигура – а вовсе не тип современного русского скитальца; характеристика Татьяны очень тонка – но ужели же одни русские жены пребывают верны своим старым мужьям? А главное: «Мы скажем последние слова Европе, мы ее ей же подарим – потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гёте и др.»? Но ведь он их воссоздал, а не создал – и мы точно так же не создадим новую Европу – как он не создал Шекспира и др. И к чему этот всечеловек, которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе и не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком. Опять всё та же гордыня под личиною смирения. Может быть, европейцам оттого и труднее та ассимиляция, которую возводят в какое гениальное всемирное творчество – что они оригинальнее нас. Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Г-да славянофилы нас еще не проглотили. <…>

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ

Пушкин (очерк)

(«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ». 13 июня)

А. А. Майков – А. Н. Майкову

После 13 июня

<…> Речь Достоевского полумистическая, и если она произвела, как говорят, потрясающее действие, то, конечно, не содержанием, но произношением. <…>

Amicus (П. А. Монтеверде)

Пушкинский праздник. День 8 июня

(«Санкт-Петербургские ведомости». 14 июня)

Заседание Общества любителей русской словесности. Публики на этом втором заседании как будто несколько меньше, чем на первом, в особенности на почетных местах. Отсутствующие много потеряли, потому что, против всякого ожидания, это второе утреннее заседание явилось, если так можно выразиться, высшею точкою напряженности чувств, возбуждения и восторгов.

После речи г. Чаева, приветствованной рукоплесканиями, на трибуну взошел Ф. М. Достоевский. Гром рукоплесканий, крики и приветствия.

Простым разговорным языком, громко и внятно начал читать свое слово оратор и с первых же почти слов приковал к себе всеобщее внимание и вызвал шумные знаки одобрения.

Оратор видит в Пушкине «пророка», явившегося, чтобы озарить народ русский вещим своим словом. Слова гениального поэта имеют пророческое значение, и оратор разъясняет это.

Необъятные стремления, широкую тоску, безграничность требований русской «ищущей» души Пушкин воплотил в двух мужских типах: Алеко (в поэме «Цыганы») и Евгении Онегине. Алеко и Онегин два страдальца, два ненасытные сердца, две широкие души, не мирящиеся на мелочах, забирающие далее и глубже своих партийных, национальных интересов. Им нужны общечеловеческая арена, общечеловеческое счастье и довольствие. «Дешевле они не могут помириться.» Это мученики вечные, ничем не удовлетворяющиеся, вечно ищущие, вечно неспокойные, вечно скитающиеся. Им нет места на казенной службе, в обыденных житейских условиях. Душна, невозможна для них эта атмосфера, и вот они вырываются, возносятся, ищут, рыщут, мечутся, одни бросаются в самодурные безобразия, другие надеются обновиться в иной среде и, как Алеко, идут к цыганам; третьи бросаются в социализм, но нигде им, непроизводительным мечтателям, не знакомым с трудом, нет места.

«Смирись, праздный человек, и потрудись на родной ниве»!

Эти по отношению к русским лежебокам со стремлениями замечательно меткие слова вызвали целую бурю рукоплесканий, криков и возгласов.

Затем оратор переходит к женскому выдающемуся типу Татьяны. Это верх художественной красоты, до которого не доходил ни один из наших последующих крупнейших писателей. Нечто подходящее разве только встречаем мы у Тургенева в «Дворянском гнезде» – образ Лизы.

При этих словах раздается взрыв рукоплесканий по адресу И. С. Тургенева, который сидит в двух шагах от оратора.

Татьяна – это идеал, апофеоз русской женщины. Конечно, такая натура, как Онегин, не могла распознать и не распознала это сокровище. Когда же он впоследствии кается за прошлое и, влюбленный, бросается в ноги той же Татьяны, ставшей женой другого, то, конечно, он делает это не потому, что распознал наконец ее, но из чисто внешних причин и побуждений. Она же, Татьяна, отвечает на страстные мольбы его отказом: «Я другому отдана и буду век ему верна» – не из боязни, не вследствие недостатка смелости порвать связи и вериги… Нет, она, как чистая, непорочная душа, не тронутая, не испорченная окружающею средою, не хочет построить свое счастье на несчастии другого. Она не постигает, чтобы при таких условиях счастье было возможно. Ее русское сердце, беспредельно широкое, безмерно любящее, готовое всегда отказаться от личного счастья, когда для последнего потребна мука другого, ее сердце не допускает возможности этого. «Но она разбивает счастье и жизнь Онегина, отвергая его любовь и страсть, возразят мне», – говорит оратор. Нет, она уже знает Онегина, она прочла, изучила этого человека и сознает твердо, и чувствует глубоко, что полюбил он, наконец, не ее, Татьяну, а фигуру своего воображения, предмет собственных мечтаний. Будь Татьяна совсем свободна, она и тогда бы не бросилась в объятия Онегина.

Этот анализ тонкий, интересный, приветствуется необъятным, восторженным взрывом рукоплесканий.

Затем оратор возносится над отдельными типами и частностями и берет всё творение Пушкина.

Никто не раскрыл, не выяснил нам русскую натуру и русские натуры, как Пушкин. Он, может быть, более всех других был поэт, писатель народный. И вместе с тем он парил шире и выше и первый указал нам, что отличительная, необычайная черта народа русского – это отзывчивость всечеловеческая, всемирная. И действительно это так. Русская душа шире и привольнее смотрит и чувствует. Она любит всё человечество – человека!

Затем оратор указывает на явления, доказывающие это, и славянский вопрос является здесь естественно и, так сказать, стихийно.

Задача России в великой европейской семье может быть самая высокая и конечная. Бедна, нища наша земля, не сравниться ей с Западом, но, может быть, ей-то и дано открыть новые пути этой самой богатой великой Европе и человечеству. Великая, необъятная любовь сердца русского откроет этот путь.

Если бы он, гениальный поэт, великий пророк, был жив, он, может быть, выяснил бы нам ближе, прямее наш путь и приблизил бы нас к решению задачи, но он умер и унес с собою великую тайну… а мы должны теперь искать ее.

Громовые рукоплескания, восторженные клики, возгласы приветствуют эти заключительные слова оратора.

Впечатление, произведенное замечательною речью Ф. М. Достоевского, было совершенно необычайно. Некоторые плакали, другие неистово кричали и хлопали в ладоши.

Члены Общества любителей русской словесности, сидевшие вокруг трибуны, встали, окружили оратора и горячо его приветствовали. Председатель Юрьев объявил, что Ф. М. Достоевский избран почетным членом общества. Новые взрывы рукоплесканий встречают это заявление. Наконец, после добрых четверти часа перерыва, И. С. Аксаков появляется на трибуне и говорит следующее:

«Речь Ф. М. Достоевского – событие. Вчера еще был открыт вопрос – народный ли поэт Пушкин или нет. Ныне, после только что произнесенной речи, этот вопрос упразднен, и все, находящиеся здесь, какого бы направления они ни были, и я, которого почему-то считают представителем славянофилов, и И. С. Тургенев – представитель западничества, – все мы не можем не признать народным поэтом Пушкина. Гениальная речь Ф. М. Достоевского, как молния, прорезала тучи, разрешила сомнение… Мне говорить больше нечего».

Громом рукоплесканий встречены эти энергичные слова.

– Нет! нет! говорите! прочтите вашу речь! – раздается со всех сторон.

Тогда И. С. Аксаков решается прочесть отрывки из своей речи, в которой выясняется значение Пушкина как русского и славянского поэта.

После этой речи, приветствованной громкими рукоплесканиями, г. Плещеев сказал свое стихотворение в честь великого поэта. Прекрасное это произведение вызвало несколько взрывов шумных аплодисментов. Три раза заставили поэта повторить его стихи.

Затем говорили гг. Калачев, Бартенев и наконец А. А. Потехин, предложивший открыть подписку на памятник Гоголя.

Восторженно приветствована эта мысль, и заседание закрыто среди грома рукоплесканий.

В эту минуту на эстраде появилось несколько дам, поднесших лавровый венок Ф. М. Достоевскому.

У входа между тем появился стол с подписным листом на памятник Гоголю. В какие-нибудь четверть часа оказалось 3600 рублей подписных.

<Э. К. Ватсон?>

Примирение во имя Пушкина

(«Молва», 14 июня)

Пушкинский праздник был торжеством русской литературы, русской интеллигенции. Он воочию показал, какие неистощимые умственные и нравственные богатства могут скрываться под искусственным покровом, под гнетом недоверия, страха и канцелярской рутины. По справедливому выражению г. Островского, это действительно был «на нашей улице праздник». Точно так же уважаемый московский архипастырь и замечательный духовный вития приравнял это событие к «светлому празднику русской поэзии и отечественного слова». Сохраним же приличие и трезвость после этого праздника, как подобает нравственным и разумным людям. Не станем возвращаться к отрицанию русского общества, русской интеллигенции, не будем позорить и поносить ту литературу, которая «идет по пути, указанному Пушкиным».

В Москве с разных сторон говорили о примирении. Мы отвечали тем же в Петербурге. Действительно, во имя Пушкина и в чествовании его слились все направления, смолкла вся рознь. О забвении прошлого говорил г. Катков. «Пушкин – это народность и просвещение, Пушкин – это залог полного примирения прошлого с настоящим; это звено, органически связующее, хотя бы еще только в области поэзии, два периода нашей истории», – сказал г. Аксаков. Эту мысль еще лучше, осязательнее развил г. Достоевский в своей речи. Он доказал на живом понимании Пушкина, что служение правде и красоте обнимает одинаково и народные, и общечеловеческие интересы, что, следуя честному, прямому пути, истинным пользам своей внутренней жизни, народы входят тем самым в область мировых задач. Вот истинный смысл речи г. Достоевского, если от нее отбросить все славянофильские побрякушки.

Что же это за примирение, о каком единодушии и согласии может идти речь? Значит ли это, что отныне все должны одинаково думать, что не может быть различия в мнениях? Нет, это немыслимо и нежелательно. Примирение, которое здесь подразумевается, наступает всегда, когда с разных сторон, разными путями люди наконец приходят к соглашению, к известному решению, к известному приобретению, чтобы потом снова начать жизнь и сделать возможным дальнейшую борьбу, дальнейшее совершенствование. К подобному примирению пришли господствовавшие в России направления 25 лет назад. Все партии и толки сошлись тогда в одной мысли, в одной заботе, что Россия не может, не губя себя, оставаться в крепостных узах, что необходимо освободить личность. Над этою священною задачею соединились тогда все лучшие силы России: «истинно» русские и просто русские, славянофилы и западники, благонадежные и те, которых считали неблагонадежными именно за то, что они стремились к избавлению русского народа от позорного гнета крепостничества.

Что же сулит нам нынешнее «примирение»? Мы полагаем, что оно должно вполне соответствовать той причине, которая его создала. Как прежде Россия жаждала освобождения физического труда от неволи и крепостных уз, так теперь она нуждается в эмансипации ума и совести. Мы требуем и желаем, прежде всего, чтоб гг. Катковы уважали чужие мнения не за одними московскими трапезами и не выдавали только себя и свои издания «органами русского мнения и чувства». Мы приглашаем того же г. Каткова не усвоивать на свою исключительную потребу Пушкина, которого он теперь называет представителем «русской партии», забывая, что современные Пушкину господа Катковы считали великого поэта «либералом», «главою оппозиции» и преследовали его даже за пределами гроба. Мы думаем, что и нынешний г. Катков также легко может ошибаться в своих розысках истинно русских между русскими. Мы желаем, чтоб официозный и субсидируемый «Берег» уразумел наконец всё неприличие чинимого им розыска «неблагонадежности» в русской печати.

И в Москве, и в Петербурге при горячих и единодушных взрывах сочувствия выражено было, чтобы светлый праздник русской литературы превратился наконец в постоянные светлые будни. «За процветание и беспрепятственное развитие русской литературы, за соответствующие ей юридические основы русской печати» – поднимали бокал в Петербурге. «Теперь остается пожелать русскому уму поболее развития, простора», – говорил в Москве г. Островский. Там же «бурю криков» и «гром рукоплесканий» вызвали следующие слова академика Сухомлинова: «С воцарением императора Александра I в самом правительстве оказалось много людей, стоявших за безусловную свободу печати. Пушкин держался того же взгляда. На поприще ума нам нельзя отступать».

Вот в чем, по нашему убеждению, сошлись все интеллигентные люди России на Пушкинском празднике, и в этом заключается смысл того «примирения», о котором так много говорилось в Москве. Здесь признаны были умственная зрелость России, способность ее к самостоятельной умственной жизни наравне со всеми образованными народами.

Буква <И. Ф. Василевский>

Пушкинская неделя в Москве

(«Молва». 14 июня)

<…> IX. Второе заседание «общества любителей словесности». Разнородное по своей предварительной программе второе заседание «Общества любителей российской словесности» превратилось в единое и сплошное торжество Ф. М. Достоевского. Торжество это превзошло все обыкновенные границы. Оно было лихорадкою, горячкою, упоением, взрывом. Далеко-далеко остались за ним все будничные овации. У экзальтированного собрания не хватало средств, чтобы выражать свой восторг, и оно просто металось по зале. Когда после окончания случившегося подошли к Достоевскому близкие к нему лица, романист был сам не свой. Он сидел бледный, взволнованный, с поникшей головою и потухшим взором:

– Ничего подобного никогда со мною не бывало, – говорил Достоевский. – Это превыше человеческих сил… У меня голова пошла кругом и ноги подкосились… Что это такое, я и сам не знаю…

Несомненно, что Достоевский электризировал всех – именно электризировал. Речь его, появившись в печати, потеряла 9/10 своего обаяния. Тут уже наступила очередь критики, логики, взвешиваний, сопоставлений и спокойных подстрочных примечаний, а там было только увлечение, увлечение и увлечение. Там была – воспользуюсь одним сделанным сравнением – «молния, прорезавшая небо».

Представьте себе Петра-пустынника, взывающего к крестоносцам. Представьте себе лаву, льющуюся устами. Представьте себе, что не только сам этот человек обладает гигантским воображением, беспредельным кругозором, внешним описательным колоритом солнечной радуги и фантастическою, неисчерпаемою, надо всем царствующею верою в правду, красоту и величие своих идеалов, но что он еще умеет приподнимать с собою и всех своих слушателей, что он заражает других своим энтузиазмом, заставляет словом своим любить и ненавидеть, страдать и наслаждаться, щуриться от блеска и блуждать во тьме, и вам будет понятна главная причина небывалых оваций, вызванных речью Достоевского.

Аксаков совершенно справедливо назвал речь Достоевского «событием». Она действительно была событием в литературном отношении. Жар и блеск ее жег и ослеплял. Великие отдельные философские мысли и бесподобные поэтические картины, неподражаемые характеристики типов, глубокий, превосходный анализ чувств и нравственных течений в обществе и человеке, безбрежная гуманистическая струя во имя любви, совершенства, правды, смелость переходов и величие мыслей, посвященных судьбам и вопросам всего человечества, – всё это лилось у Достоевского широкою рекою, захватывая дух у слушателей и меняя у них один эффект другим, не менее сильным и не менее цельным.

Я не хочу портить этого литературного великолепия беглым резюмированием, да это уже и сделала телеграмма международного агентства, вкратце передавшая вам сущность сказанного Достоевским. Эта удивительная речь будет целиком напечатана в одной из ближайших книжек «Русского вестника». Ознакомившись с нею, вы с одной стороны убедитесь, какое это богатство литературных перлов самой высокой цены, а с другой – как, поостыв, можно много и долго спорить с некоторыми местами ее, особенно с теми, где Достоевский совсем отрешился от мира действительного и улетел в неопределенную, хотя и лучезарную даль на крыльях фантазии и мистических пророчеств.

Когда Достоевский кончил, вся зала духовно была у ног его. Он победил, растрогал, увлек, примирил. Он доставил минуту счастия и наслаждения душе и эстетике. За эту-то минуту и не знали, как благодарить его. У мужчин были слезы на глазах, дамы рыдали от волнения, стон и гром оглашали воздух, группа словесников обнимала высокодаровитого писателя, а несколько молодых девушек спешили к нему с лавровым венком и увенчали его тут же, на эстраде, среди дошедших до своего апогея оваций. Здесь не место разбирать по существу речь Достоевского. Мое дело – передать только то, что было, а было, между прочим, и то, что какой-то молодой человек из слушателей при последних словах Достоевского стремительно ринулся из залы, выбежал в боковую комнату и там упал в обморок. Человеческое слово не может претендовать на бóльшую силу.

* * *

Под свежим впечатлением произнесенного выступил Аксаков, красный и взволнованный. По программе он должен был читать, но он читать отказывался. «После Достоевского, – сказал Аксаков, – говорить о Пушкине нечего. Его речь есть событие – это гениальнейшая разработка вопроса о народности поэта. До сего дня можно было говорить об этом, доказывать; теперь вопрос решен навсегда, бесповоротно. Толковать тут больше нечего. Всё, что я готовился прочесть, потеряло всякое значение. Моя речь упраздняется речью Достоевского. С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я, например, и представители западничества, как Тургенев. Если я и могу прочесть что-нибудь, то разве отрывок из приготовленной речи». Слова Аксакова публике очень понравились. Они превосходно выражали минуту. Аксаков слил в них и обобщил впечатление массы. С тем большею настойчивостью потребовали и аксаковского чтения. Глава наших славянофилов покорился воле собратий. Аксаков читал, его слушали, но и чтец читал неохотно, и слушатели внимали вяло. Мысль и воображение нуждались в некотором роздыхе, нервы отказывались от рефлектирования… Роздыхом, о котором мечтала восхищенная и обессиленная публика, явилось прекрасное стихотворение А. Н. Плещеева. Автор прочел его мастерски: без декламации, но с неподдельным чувством и выразительностью. Стихотворение Плещеева очень красиво и по форме, и рядом с ним может стать только поименованное уже стихотворное посвящение Я. П. Полонского.

Заключением этого совершенно необыкновенного по своей силе и содержательности сеанса служило воззвание А. А. Потехина от лица писателей ко всему русскому обществу о сборе пожертвований на памятник Н. В. Гоголю в ознаменование только лишь пережитых нами пушкинских празднеств, которые, как совершенно справедливо заметил оратор, выдали русской литературе аттестат зрелости, закрепили за нею права гражданства и высоко вознесли значение и достоинство книжного человека.

Тут же в несколько минут собрано было на будущий гоголевский памятник около 4000 рублей.

* * *

Так кончились отпразднованные в Москве красные дни русской интеллигенции.

Я попытаюсь подвести им некоторые итоги в своем ближайшем фельетоне.

Теперь же да будет позволено поставить вместо финала следующую, кем-то на празднествах сказанную фразу: «Итак, праздник кончен. Кто знает, скоро ли соберется опять воедино вся мыслящая Русь и так же ли будут полны тогда эти благородные ряды?»

«Газета А. Гатцука». 14 июня

<…> На трибуне появился Ф. М. Достоевский. Взрыв рукоплесканий встретил знаменитого художника и троекратно перекатился по зале. Передать речь Достоевского невозможно; блистательнее ее нельзя себе ничего представить.

Ф. М. Достоевский привел слова Гоголя, что Пушкин есть явление чрезвычайное и единственное. Он положил начало нашего самосознания, он является истинным пророчеством народного духа. В деятельности Пушкина существуют три периода, между которыми однако нет резких границ. Уже в Алеко (в поэме «Цыганы») вложена русская мысль, окончательно развитая потом в Евгении Онегине. Тип несчастного скитальца в родной земле, необходимый исторически, до сих пор не утратил своего значения. Тут впервые выводится тип русского бездомного скитальца, Алеко, который является продуктом неправильной государственной жизни и слабости интеллигенции. Оторванный от родной почвы, неспособный со всем смирением войти в общение с народом, он стремится к водворению на земле всемирного счастья. Дешевле не возьмет русский скиталец! Социализма в то время не существовало, и Алеко идет в цыганский табор искать успокоения на лоне некультивированной природы и оканчивает тем, что при первом противоречии его инстинктам он, как дикий деспот, убивает цыганку. Простые полудикари изгоняют его за его гордость, которая составляет отличительную черту русского скитальца. Второй такой же тип выставлен в Онегине. Он едет в деревню из Петербурга, непременно из Петербурга – эта черта не случайно выведена у Пушкина, – едет с хандрою в душе. Всемирное страдание Онегина не больше как «лакейское» подражание Байрону… Спасение только в смиренном общении с народом, – продолжал Ф. М. Достоевский. Нужно, чтобы все четырнадцать классов, на которые разбиты русские люди со времен Петра Великого, послушались призыву: «Смирись, гордый человек! Трудись, правдивый человек!» В противоположность Онегину Пушкин рисует образ Татьяны – этот высший положительный тип женской красоты, тип, который не повторялся впоследствии, кроме, может быть, тургеневской Лизы в «Дворянском гнезде». В третьем периоде своей деятельности великий поэт обнаружил поражающую способность усвоять дух всех других народов. Арабские стихотворения Пушкина как будто взяты из самого Корана. Под монологом «Скупого рыцаря» с гордостью подписался бы сам Шекспир… В этой недосягаемой для Запада многосторонности Достоевский видит национальную славянскую особенность. Вместивши в себя всё богатство европейского духа, Россия и славянство внесут примирение в европейские противоречия. Оратор замечает, что русский может легче немца, француза или англичанина стать всечеловеком, что даже в государственной политике Россия, в последние два века, служила Европе более, чем самой себе. Историческое призвание России в том, чтоб изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля – нищая в экономическом отношении, но почему же не ей суждено сказать последнее слово истины? Это предположение может быть названо смелой фантазией, но существование у нас Пушкина дает надежду, дает нам право предполагать, что эта фантазия осуществится. И это было бы еще ближе, возможнее, если б Пушкин жил более; но он умер и унес с собою в гроб великую тайну.

Может быть, никогда еще стены залы Благородного собрания не были потрясаемы таким громом рукоплесканий, какой раздался вслед за речью г. Достоевского. Члены общества вскочили со своих мест, пожимали ему руки. Через несколько минут председатель заявил, что общество тут же постановило избрать Федора Михайловича своим почетным членом. После этого заявления рукоплескания сделались еще восторженнее.

После речи Ф. М. Достоевского заседание было прервано.

<…> И. С. Аксаков сказал, что едва ли кто-нибудь из присутствовавших испытывает такой восторг от речи Достоевского, как сам г. Аксаков. Последний собирался говорить именно на тему, которую развил Достоевский в своей «гениальной» речи; он заявил, что после г. Достоевского, окончательно решившего вопрос о народности поэзии Пушкина, он не считает нужным воспользоваться правом слова. «Славянофильство, представителем которого считают меня, – сказал г. Аксаков, – и западничество, представителем которого является И. С. Тургенев, одинаково признают достоинства этой речи. Она – событие; она примирила оба направления». В это время И. С. Тургенев хочет что-то сказать, но поднявшиеся апплодисменты не дают ему возможности вымолвить слова. По требованию публики г. Аксаков произнес свою речь, в которой трактовал о народности поэзии Пушкина.

<…> Свою мастерскую речь г. Потехин закончил желанием постановки памятника продолжателю Пушкина Гоголю и тут-то объявил, что говорит не от себя только, а от имени всех членов, и по поручению их, причем назвал И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского и других, указав и на место постановки в Москве, на Никитском бульваре, где обыкновенно жил Гоголь. Тут же была открыта и подписка на памятник Гоголю, тотчас достигшая 4‑х тыс. руб.

В тот самый момент, как присутствующие хотели уйти, но, приглашенные председателем, остались, дамы вынесли венок, которым и был увенчан Ф. М. Достоевский. Восторг дошел до высших пределов, когда Федор Михайлович, растроганный, как бы подавленный своим торжеством, стал благодарить; видимо взволнованный, он поспешил удалиться.