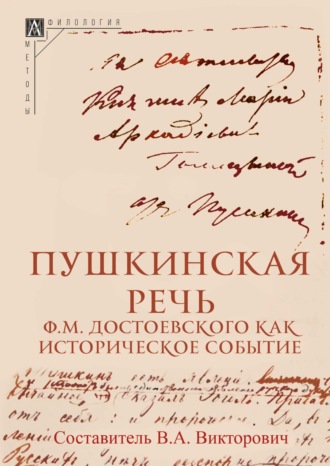

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие

А. М. Барсукова

Москва, 10 июня 1880

Пишу вам под впечатлением глубокого, неотразимого чувства восхищения, которое произвела на меня несравненная речь нашего известного писателя-аналитика Достоевского. Я до сих пор не могу прийти в себя от возбужденного им во мне восторга и, мне кажется, всю жизнь не забуду того чувства умиления, которое я испытала во время произнесения его речи. Это была молния, прорезавшая воздух. Достоевский говорил вторым, а первым выступил Чаев. Не стану долго останавливаться на его речи, потому что в ней мало было интересного, скажу только, что Чаев говорил, надрываясь, торжественно-замысловатым языком, сравнивая Пушкина с тем сказочным богатырем-ребенком, которого злая тетка посадила в бочку вместе с матерью, засмолила бочку и бросила в море, но юный богатырь рос не по дням, а по часам и пробил дно бочки и вышел на волю. Так и Пушкин: как ни стесняли его свободу, мощный дух его всё креп и развивался. В конце Чаев помянул о жене Пушкина как о красавице, вдохновлявшей его на бессмертные творения, и привел стихи, его «Мадонну», писанные им вскоре после брака и полные благоговения к чудной красоте его жены. Когда Чаев кончил, на кафедру вошел Достоевский. На вид он очень непредставителен, маленький, плюгавенький; но, как только он заговорил, боже, какая прелесть полилась из уст этого невзрачного человека! Вы знаете, как он умеет глубоко заглядывать во все сокровенные изгибы души человеческой, и никогда еще Пушкин не был так глубоко анализирован, как это сделал Достоевский. Речь его произвела такой восторг, что многие плакали, махали платками, и все неистово, дружно рукоплескали. Мне рассказывал тут же Елпидифор Васильевич Барсов, когда я в конце заседания прошла в гостиную, где сидели все писатели, что один молодой человек, потрясенный речью Достоевского, бросился в эту гостиную его отыскивать, и когда ему показали Достоевского, слезы градом потекли по его лицу и он в нервном припадке упал на диван.

Я не могу передать вам всего существа речи и ограничусь только главным: Достоевский утвердил за Пушкиным имя народного поэта и также всемирного, приводя в пример его «Дон-Жуана», «Пир во время чумы» и «Египетские ночи». Он разобрал только два типа изображенные Пушкиным: всемирного страдальца и скитальца Алеко, повторенного впоследствии в Евгении Онегине, и тип Татьяны. Но что это была за сила и глубина! Недаром тут же Аксаков назвал очерк Достоевского гениальным. Достоевский говорил, что Пушкин ошибочно назвал свою поэму именем Евгения; ее следовало бы назвать по имени Татьяны, так как она главное здесь лицо. Какую дань уважения отдал он русской женщине. Русская женщина – не французская, она не побежит кое за кем. Татьяна – это самый чистый идеал русской женщины, который только повторился в Лизе – «Дворянское гнездо» (тут Достоевский поклонился в сторону Тургенева, и публика разразилась рукоплесканиями) – сразу отгадала пустоту и никуда негодность Онегина и не вышла бы за него замуж, если бы с ним встретилась вдовою, потому что знала, что он чувствовал влечение не к ней, а к ее внешнему блеску светской дамы. Задав еще ранее вопрос, отчего Татьяна, любя одного только Онегина, не изменила своему старому мужу и осталась ему верна, Достоевский прекрасно, много говорил на эту тему, доказав, что Татьяна построила бы свое счастье на чужом несчастьи. А прочно ли такое счастье? – воскликнул он. И потому она не хотела покрыть позором и убить этого честного старика, который любил ее, верил ей безгранично и гордился ею, и пойти за человеком, которому она бы надоела на другой же день.

Когда Достоевский кончил, очередь была за Аксаковым, но после Достоевского Аксаков не хотел говорить и, наконец, побуждаемый публикой, вышел на трибуну и сказал приблизительно следующее: «Еще вчера можно было сомневаться, народен ли Пушкин, но после гениальной речи достоуважаемого Федора Михайловича все сомнения рушились, и я так потрясен и очарован его речью, что не могу читать свою: она будет слабой тенью слышанного». Публика закричала ему «браво», и он все-таки должен был прочесть выдержки из своей речи. Читал он умно, дельно и в конце помянул доброю памятью русскую няню, русскую бабу, влиявшую так сильно на своего гениального питомца, и прочел очень прочувствованно стихи Пушкина к няне:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя и т. д.

Мне казалось, что другие не должны были бы читать после Достоевского, но заседание продолжалось. Плещеев продекламировал с чувством стихи, приличные торжеству, а Калачев и Анненков читали так, что я не слыхала ни одного слова. Я ушла в гостиную, куда удалились все писатели и ученые (исключая нашего Петра Ивановича, сидевшего одиноко за зеленым столом), и смотрела на Тургенева и Достоевского. Тургенев, белый как лунь, с свежим лицом и очень изящными манерами. Елпидифор Васильевич Барсов представил при мне Достоевского графу Уварову, но Достоевский очень холодно обошелся с ним, прервал его речь и удалился. Когда я вернулась в залу, говорил уже Петр Иванович, говорил мало, очень приятным голосом, но и только. В конце возгласил добрую память императору Николаю Павловичу, считавшему Пушкина умнейшим человеком в России и вызвавшему его из изгнания. Ему, по обычаю, немного похлопали. После Бартенева говорил Потехин, о Гоголе, которого Пушкин считал гениальным художником и говорил «что не успею сделать я, то докончит Гоголь». Потехин предложил от всего Общества российской словесности поставить Гоголю памятник на Никитском бульваре. Предложение его было принято с восторгом, и тут же состоялась подписка. Собрано в один день 4000 рублей. «Да будет Москва, – воскликнул с глубоким чувством Потехин, – центром русской литературной образованности».

Но что меня удивило, это то, что никто, ни единым словом, не упомянул о Лермонтове. Как будто его не существовало. Говорили о Жуковском, Карамзине, Дельвиге, Языкове, а о Лермонтове ни слова. В конце концов Достоевскому поднесен был громадный венок, по почину одной девицы Некрасовой, знакомой Алексея Егоровича Викторова. Венок был насильно надет на Достоевского.

В зале присутствовали сыновья Пушкина и старшая дочь. Я видела одного сына, командира полка, он разговаривал с министром народного просвещения. Ни одной фамильной черты отца и матери; простое, солдатской лицо, с рыже-белокурыми волосами. Тут же в собрании выставлены портреты жены и родных Пушкина. Жена снята масляными красками, уже потускневшими. Красивые классические черты лица, голубые глаза и каштановые волосы, но ничего нет симпатичного. Зато как прекрасно нарисованы акварелью мать Пушкина и мать его жены. Обе красавицы, но с милым выражением лица; сестра его, Павлищева, тоже очень хороша собой и необыкновенно мила, блондинка, с локонами за ушами. Кажется, я всё вам описала, памятника еще не видала, потому что у нас стоит холодная осенняя погода с мелким дождиком, но как только установятся хорошие дни, непременно отправлюсь на Тверской бульвар и беру Сашу и Зину с собой, чтобы показать им памятник бессмертного поэта.

И. С. Аксаков

14 июня 1880 г. Троекурово

<…> Вступительная речь вице-председателя Чаева длилась вместо четверти полчаса, затем один из поэтов, Плещеев, упросил дать ему продекламировать, пока публика не истощилась в овациях. В этот же день должен был читать Достоевский (мы было так и разделились, зная сходство наших направлений), но, видя его нервное беспокойство, я предложил ему читать первому. Он и прочел, прочел мастерски, такую превосходную, оригинальную вещь, еще шире и глубже захватывающую вопрос о народности, чем моя статья, причем не в форме логического изложения, а в живых, реальных образах, с искусством романиста, и впечатление было поистине потрясающее. Я никогда ничего подобного не видел. Оно обхватило всех, как публику, так и нас, сидевших на эстраде, даже отчасти и Тургенева (они друг друга терпеть не могут). Успех Достоевского – истинное, многознаменательное событие. Он совершенно потопил Тургенева и всех представителей его направления. До сих пор Тургенев был идолом молодежи, и во всех речах его публичных были всегда тонкие намеки либерально-неопределенного смысла, вызывавшие фурор. Он всегда тонко льстил молодежи, да и накануне еще, говоря о Пушкине, воздавал хвалу Белинскому, дал понять, что он и Некрасова очень любит и т. д. Достоевский же пошел прямо наперекор, представил, что Белинский ничего не понял в Татьяне, ткнул пальцем прямо в социализм, преподал молодежи целое поучение: «смирись, гордый человек, перестань быть скитальцем в чужой земле, поищи правду в себе, не какую-либо внешнюю» и т. д. Татьяну, которую Белинский, а за ним и все молодые поколения называли «нравственным эмбрионом» за соблюдение долга верности, Достоевский, напротив, возвеличил и прямо поставил публике вопрос: можно ли созидать счастье личное на несчастии другого?!

Важно именно то, как отнеслись к этому молодые же люди, которых, может быть, до тысячи было в зале. Всё пришло в такой экстаз, что один юноша, ринувшись к Достоевскому на эстраду, упал в нервный обморок. Тут были «курсистки» курса Герье (крайнего западника), еще в прошлом году делавшие овации Тургеневу. Бог знает где, тут же в собрании добыли они лавровый венок и поднесли его, при общих кликах, Достоевскому, за что им, вероятно, достанется… Надобно притом заметить, что Достоевский имеет репутацию «мистика», т. е. не позитивиста, а верующего человека, да он и тут помянул о Христе. Одним словом, торжество нашего направления в лице Достоевского было полное, и все речи людей так называемых 40‑х годов показались дребеденью. Волнение было так сильно, что нужно было сделать длинный перерыв.

Между тем предстояло еще читать мне, Анненкову, Калачеву и Бартеневу. Я предлагал (так как было уже 4 часа) совсем закрыть заседание и совсем отказывался читать, признавая совершенно неуместным ослаблять впечатление публики и предпочитая распустить ее под этим впечатлением. Ведь это всё равно если бы после представления эффектной пьесы заставить публику слушать философское рассуждение, будь оно хоть первоклассного в мире философа.

Между тем публика, недовольная тем, что я всё откладывал свое чтение, стала кричать и требовать моего появления на кафедре. Я и взошел и импровизировал ей с одушевлением речь в таком смысле, что «едва ли чей восторг в зале по случаю чтения Достоевского равняется мой радости, что еще вчера стоял вопрос о народности Пушкина, еще вчера можно было спорить, сомневаться и нужно было доказывать, но теперь, слава богу, благодаря Достоевскому этот вопрос упразднен, и толковать о нем больше нечего. Поэтому читать свое рассуждение на ту же тему я считаю излишним. Речь Достоевского и впечатление, им произведенное, я считаю событием: в этой оценке, очевидно, сошлись люди всех направлений – и представитель так называемого Славянофильского направления И. С. Аксаков, и представитель так называемого Западного И. С. Тургенев. Да будет же благословенна память нашего бессмертного великого поэта, всех нас объединяющего и призывающего всех равно к служению истине путем правды народной!». Петербургские газеты более или менее верно передали эту импровизацию, которая, конечно, прерывалась и покрывалась неистовыми рукоплесканиями, а когда я сошел с кафедры, криками: читайте, читайте! Крики были так упорны, что ломаться долее было неприлично, и я, взойдя снова на кафедру, объявил, что прочту, но только в отрывках, так как уже 4 часа. Публика кричала: «всю, всю!» Я спорить не стал, но ее не послушал и прочел только (но все же около получаса времени это заняло) несколько отрывков. Публика слушала благосклонно, внимательно, сильно рукоплескала в заключение и вынесла, сколько мне известно, убеждение, что этой статье следовало бы дать место предпочтительнее пред всеми статьями, кроме, разумеется, Достоевского.

Оваций в заключение чрезвычайных мне не было, но публике очень понравилось всё мое поведение и моя импровизация. Теперь, когда нервы несколько успокоились, начинают опять интересоваться моей статьей. Она появится, вероятно, в Пушкинском сборнике, который предпринял издавать Бартенев и которого первая часть (с моей статьей) скоро выйдет.

<…> Наши петербургские гости удивлялись упорству московского энтузиазма: трое суток, с утра до ночи, сидеть, слушать, восторгаться, заставлять повторять по несколько раз стихи, хлопать…

Так окончились эти шумные дни, замечательные еще и тем, что не произошло ни скандала, ни ссоры, никакого неприличия. Оба заседания общества открывались речами, в которых упоминалось с благоговением о покойной Императрице, о том, что этим горем, к сожалению, помрачена наша радость и пр. Можно положительно сказать, что на эти дни всякий нигилизм повыскочил из голов.

Пушкин действительно выяснился и очистился в нашем собственном сознании. Мы сами все, углубившись в него, можно сказать, впервые поняли его значение вполне. Отныне «игнорировать» его молодым поколениям будет нельзя. Народ, который постоянно толпился около памятника, сложил уже какую-то легенду об учителе, который пел и пел. До сих пор появляются свежие венки и цветы, неизвестно кем приносимые к подножию. А любить и понимать красоты Пушкинской поэзии – это несовместимо с кровавыми заговорами, стреляньем из-за угла и т. п. Да и самый этот литературный собор был полезен литературе: авось она облагородится несколько. Одним словом, всё это вышло во благо.

М. А. Веневитинов

<…> На следующий день, 8‑го июня, я несколько опоздал на утрен<нее> заседание Общ<ества> люб<ителей> слов<есности>, начавшееся в 2 часа, так как засиделся за завтраком в московском трактире с Кутузовым. Меня остановили у дверей залы, как накануне Сабурова, и я принужден был уважить по его примеру установленные правила. Впрочем, я немного потерял тем, что запоздал. Я вошел в залу, как только кончилась речь Чаева. Я добрался до своего излюбленного местечка, около красавиц, которые благодаря моим вчерашним указаниям сегодня менее ошибались в именах появлявшихся писателей. Первая часть заседания, в которой говорили, до Достоевского, [зачеркнуто: Я. К. Грот] Писемский и еще кто-то, прошла довольно вяло. За колоннами происходило движение, в зале был шум, и ораторов, на которых мало обращалось внимания, трудно было расслышать. Я сам занимался более разговором с моими соседками, которых красота была для меня в то время гораздо интереснее.

Но вот на кафедре появился Достоевский. Раздались восторженные и долго не смолкавшие рукоплескания. Затопали ногами, замахали платками. Долго Достоевский откланивался, долго стоял в зале гул восторга. Если б его взвесить или измерить, то на его стороне оказался бы значительный перевес против тех оваций, которых вчера предметом был Тургенев. Наконец шум улегся, и в зале сделалось так тихо, что, казалось, можно было расслышать полет мухи. Среди напряженного внимания публики Достоевский начал свою замечательную, теплую по чувству и глубокую по мысли речь. Не удалось Федору Михайловичу произнести свою речь безостановочно до конца. Богатое ее содержание, меткие, прочувственные выражения, новый по мысли разбор «Цыган» и «Евг<ения> Онегина», тонкий анализ типа Татьяны – как идеала русской женщины, тройственное деление поэзии Пушкина и указание на ее общечеловеческое значение – все эти блестящие места речи невольно захватывали дух у слушателей своею глубиною и заставляли залу неоднократно прерывать оратора взрывами восторженных рукоплесканий. Особенно сильно раздавались приветствия публики в то время, когда Достоевский упомянул о невозможности русскому скитальцу успокоиться в пределах менее тесных, чем удовлетворение не одних народных, но всех общечеловеческих стремлений его души. Когда Достоевский наряду с именем Татьяны упомянул о подобном же мастерском воспроизведении идеала русской женщины в Лизе «Дворянского гнезда», то скромное и справедливое его признание заслуг со стороны его соперника в литературной славе и самый намек на этого соперника вызвали целую бурю рукоплесканий и в честь оратора, и в честь сидевшего под кафедрой Тургенева, который, видимо, был польщен и глубоко тронут внимательностью не столько публики, сколько автора «Братьев Карамазовых». По окончании речи оба писателя, несколько лет между собою не говорившие, – говорят, горячо между собою поцеловались.

Я особенно распространяюсь о впечатлении, произведенном речью Достоевского, потому что высказанные в ней взгляды произвели особенно сильное, самое поразительное из всех слышанных на пушкинском торжестве речей впечатление. Я объясняю это впечатление тем, что Достоевский сумел ясно и положительно сформулировать все те смутные и горячие мечты и стремления последних двух десятилетий со времени крестьянского освобождения, все те горячие надежды и упования, все те темные блуждания в вопросе о слиянии с народностью, которые долго составляли больное место нашей словесности и для выражения которых она тщетно силилась найти подходящие образы и слова. Поставить точку этим вопросам, найти в Пушкине значение звена в вековом ходе русской образованности, объяснить его влияние в смысле стяга, соединяющего под своею сенью борцов прошедшего с борцами настоящего и будущего, – вот в чем, по моему мнению, заключается несомненная заслуга речи Достоевского, речи, названной, как увидим далее, Иваном Сергеевичем Аксаковым «целым событием». На меня лично эта знаменитая речь имела такое влияние, что под впечатлением ее я простил сразу Петру Великому всю его насильственную реформу. Мне представилось, что Петр не рассек ударом топора Россию древнюю от России новой на две отчужденные друг от друга половины, а только больно наказал нас своею дубинкою, наказал не по мертвому, а по живому мясу, до кровавых рубцов; мне представилось, что наша задача должна состоять не в сращивании двух половин, даже вовсе не разрубленных, а лишь в заживлении [зачеркнуто: следов казни на наших] наших постыдных язв на следах наказания, мешающих нам доселе твердо сесть в сонм европейских наших соседей. И нельзя винить Петра Великого за суровость его приемов, если припомнить, что недалеко то время, когда в кадетских корпусах и семинариях производилось субботнее ученье в зачет будущих прегрешений, и если посмотреть на русский наш народ, который до сих пор не понимает любви без кулаков и плетки.

Но овации Достоевскому не кончились с его речью. Члены Общества любителей, горячо поздравив его на эстраде рукопожатиями и лобызаниями, тут же, не сходя с места, провозгласили его почетным членом своего общества. Во время раздавшихся по этому поводу аплодисментов через залу к эстраде потянулась вереница дам, с трудом пробиравшаяся чрез столпившуюся в проходе между кресел публику и предводительствуемая большим зеленым венком с яркими лентами. Это были слушательницы педагогических курсов. Их допустили на эстраду, затем далее на сцену, где они под самым бюстом Пушкина при криках и топоте и махании платков всей залы возложили свой венок на Достоевского, под самым бюстом Пушкина, и несколько времени держали его над ним. Глубоко потрясенные всем слышанным и виденным, разошлись мы все из залы по соседним комнатам по случаю возвещенного десятиминутного перерыва заседания. Многие даже разъехались, так как от предстоящих ораторов уже нечего было ожидать после речи Достоевского.

В курительной и соседних комнатах только и слышались что восторженные отзывы о только что совершившемся торжестве Достоевского.

Между прочим, я встретился с Ольгой Алексеевной Новиковой, которая неизменно мелькала передо мною на всех утренних и вечерних собраниях Общ<ества> любителей. С ней разговаривала стоящая подле дама с депутатским значком на плече. Дама эта оказалась Анна Михайловна Евреинова, доктор прав, председательница одного из отделений Московского юридического общества. Я с ней раз встретился в прошлую осень на вторнике у А. И. Кошелева. Она поздоровалась со мною как старая знакомая, и мы вступили с нею в разговор по поводу всего того, чего мы были свидетелями и участниками в эти 3 дня. Я ей пожаловался на Тургенева, на его вчерашнее поведение; на те места его речи, в которой он явно кадил молодежи намеками на Писарева и Добролюбова; на тост, предложенный им за обедом в честь иностранцев, в сущности, не стоивших никакой благодарности со стороны России; на его стремление к популярности, неразборчивое ни пред Европой, ни пред Россией; на его отчужденность от отечества и на неприятные черты, поражающие в его усилиях изображать собою тип заграничного русского, притом русского писателя. А где именно может быть глупее положение такого писателя, как не за границею. Но особенно был я зол на Тургенева за бессмысленный апофеоз Пушкина и на выбор для чтения его стихотворений, служащих к прославлению не столько их автора, сколько чтеца. Я противопоставлял, в разговоре с Евреиновой, скромность, простодушие и глубину Достоевского и закончил нашу беседу указанием на то, что борьба между двумя современными писателями сегодня уже разрешилась в пользу того из них, кто дорожит связью с народом для жизни своего идеала, а не для корыстолюбивых целей тщеславия, питающегося воспоминаниями о заслугах своего прошлого. Указание мое, надеюсь, оправдается – слава Достоевского-мыслителя превзойдет славу Тургенева-эстетика. Но насколько я убедил Евреинову, я не знаю, она, по крайней мере, соглашалась со мною. Впрочем, до ее убеждений мне было всё равно, мне нужно было перед кем-нибудь излить свои чувства по поводу Тургенева. Хотелось высказаться и перед Кутузовым, но с ним я не был согласен во мнениях о названных двух писателях, да к тому же и Кутузова я не нашел… Подвернулась случайно Евреинова и выдержала, бедная, весь удар моей грозы на Тургенева.

Настроение публики под впечатлением речи Достоевского всё еще было несколько возбужденное, когда зала снова наполнилась по звонку, возобновлявшему заседание. Ораторы, говорившие во второй части, принесли явную жертву своей добросовестности. Речи их, несмотря на все внутренние достоинства, на всё красноречие, напр<имер> Аксакова, уже не могли не бледнеть после глубоких мыслей и чувств, высказанных Достоевским. <…>