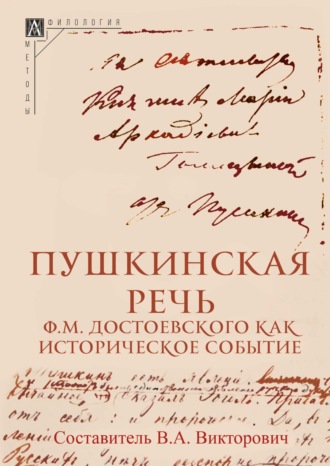

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие

<В. А. Гольцев?>

Москва, 17 июня

(«Русский курьер». 18 июня)

Пушкинский праздник – торжество открытия памятника знаменитому национальному поэту – подействовал необыкновенно освежительно на наше, обыкновенно столь сонливое, общество. Все встрепенулись, все оживились; все поддались хорошему, честному, примирительно-гуманному настроению. Впервые еще русское общество выразило так открыто и сильно свое сочувствие художнику и мыслителю; впервые оно торжественно признало заслуги умственного творчества, пробуждающего «добрые мысли». В истории развития нашего общественного сознания это событие останется надолго памятным и будет знаменовать собою важный шаг вперед. Открытое признание национальных заслуг за свободною мыслью и поэтическим творчеством доказывает, что общество убедилось в их безусловной необходимости для национального прогресса. С этих пор для всякого мало-мальски грамотного русского человека уже будет аксиомой, что можно оказывать великие услуги обществу и народу, не занимая важного административного поста и даже вовсе не состоя на казенной службе.

Мы сказали, что пушкинское торжество подействовало примирительно. Действительно, оно вызвало желание сближения между людьми весьма различных убеждений. Мы были свидетелями, как И. С. Аксаков заявлял об одинаковом признании национального значения поэзии Пушкина славянофилами и западниками, а г. Достоевский утверждал, что «всё славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение». Мы видели также, как вся интеллигенция рукоплескала речи Ф. М. Достоевского, которую И. С. Аксаков назвал «событием», «пророчеством» и полный текст которой появился в «Моск<овских> вед<омостях>». Представители науки, интеллигенции, прессы – с восторгом приветствовали идею о «всечеловечески-братском единении», о том, что «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное» и что «быть настоящим русским» значит «стремиться внести примирение в европейские противоречия, уже окончательно указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Ф. М. Достоевский, бесспорно, высокоталантливый художник. Он художник-психолог и умеет мастерски анализировать душевную жизнь своих героев. Речь, произнесенная им 8 июня, показала, что он обладает также талантом вкрадываться в души своих слушателей, ослеплять их возвышенностью идеи, поражать их величием смело начертанного идеала. Жадно впивалось собрание в его речь. Хорошие слова так щекотали нервы; неясный, но широкий идеал так пленял воображение. Но вот первое впечатление прошло, очарование уступило место рефлексии, а поэзия – критическому анализу.

О, Александр Сергеевич, зачем ты погиб так рано! Как нам был бы полезен твой здоровый, ясный, трезвый, прямой русский ум! Какими бы эпиграммами подарил ты нас, в каких бы вдохновенных стансах воспел ты наше горе, сокровенные наши мысли? Ты был способен отзываться на всё прекрасное и изящное, но ты умел и негодовать, ты понимал жизнь и в тебе текла здоровая, но пылкая и неугомонная кровь. Ты развивал в нас «добрые мысли», любовь к свободе и прекрасному, но ты же укреплял в нас и ненависть ко всякому самодурству и неправде. Ты не хотел быть членом Общества любителей российской словесности, потому что там был принят Булгарин, и ты клеймил позором ренегатство, подавая пример стойкости, по крайней мере, литературных убеждений – одним словом, ты был цельною натурой и ты завещал нам трезво смотреть на жизнь, не поддаваясь призракам и аллегориям. – «Молва» была первою из наших газет, взглянувшею трезво на все талантливые речи об единении. Она первая признала, что проповедуемая г. Достоевским всечеловечность может сопровождаться «застоем внутренней жизни, самым унизительным положением в нравственном, умственном и литературном отношениях». Русская интеллигенция прежде всего должна завоевать себе в государстве ту независимость и влиятельность, какими она пользуется на Западе. Если гордый интеллигентный человек должен смириться перед народною правдою, то и смиренный народ должен подняться до понимания хотя бы Пушкина. Сам же г. Достоевский сознается, что Онегин – человек «бесспорно умный», «бесспорно искренний» и бесспорно честный, а разве этого мало? И если Онегин был, по выражению г. Достоевского, «нравственный эмбрион», то это, конечно, не его только вина. – Г. Ключевский в своей речи, произнесенной им в заседании 6‑го июня, выразился, что Онегин представляет нам тип русского интеллигентного человека, каким он стал после 1825 года, и нам думается, что в этих словах есть известная доля правды. Онегин и подобные им отрицательные типы, конечно, мало внесли положительного в наше общество, но это едва ли может быть поставлено им в вину. Самая «отрицательность» их уже заслуживает уважения – они были воплощением критического анализа действительности. Эти люди поддерживали скептическое отношение к существующим порядкам и, почем знать, может быть, их влияние не прошло бесследно для нашего самосознания и способствовало укоренению в нас того страстного желания реформ, которое выразилось с такою силой в нашем обществе по вступлении на престол ныне царствующего Государя. Да, эти «русские Гамлеты» были далеко не бесполезны; они, может быть, принесли нам более пользы, чем многие «положительные» типы. Они передали нам дух критического, трезвого отношения к действительности – дух, без которого жизнь есть застой и рутина.

Мы искренно желаем большого единения нашему обществу, большого распространения в нем либеральных и гуманных идей. Дай бог, чтобы эти идеи у нас крепче укоренились и чтобы большее число лиц им сочувствовали и им следовали в своей деятельности. Но эти идеи должны быть ясны и определенны: они не должны расплываться в бесформенном мистицизме, они должны быть твердыми, честными убеждениями, которые можно разделять или нет, но которыми нельзя поступиться, которые составляют своего рода гражданские заповеди. Можно отвергать или разделять их, но нельзя их примирять с убеждениями диаметрально противоположными.

<Л. А. Полонский?>

Москва. Пушкинский праздник 5–8 июня

(«Страна». 19 июня)

<…> 8 июня в том же помещении и при той же обстановке состоялось второе заседание общества. В этом заседании читали речи: Чаев, Аксаков, Анненков, Калачев, Бартенев (издатель «Русского архива») и Достоевский. Но день этот бесспорно и всецело принадлежал последнему. Речь его произвела и на публику, и на членов Общества какое-то поражающее впечатление. Что делалось в зале – описать трудно: и крики, и стук стульями, и слезы, и даже истерики. Дамы вскакивали на кресла, подбегали к сцене, всё взволновалось, слилось в одну колышащуюся массу, и отдельных возгласов разобрать было уж невозможно. Я видел нескольких членов Общества, которые, сидя на своих креслах, во время чтения речи просто заливались слезами. Общество хотело было прекратить заседание, так как следующие очередные члены отказывались читать. И. С. Аксаков, взойдя на кафедру, сказал, что приготовленная им речь будет только слабым повторением той мысли, которую так гениально разработал Достоевский – о народности Пушкина, и потому он не решается уже читать. До сегодняшнего дня, говорил он, еще возможны были рассуждения о том – народен или не народен Пушкин, но теперь этот вопрос устранен окончательно, и на том разъяснении, которое дал ему Достоевский, сошлись все партии – и представитель якобы славянофильского направления Иван Сергеевич Аксаков, и представитель якобы западного направления Иван Сергеевич Тургенев… Высказав эти слова, оратор сошел с кафедры; но члены Общества упросили его прочесть свою речь, и он прочел из нее только несколько мест, вспомнив, между прочим, в одном из них няню поэта как доброго гения, служившего ему связью с народом. Ф. М. Достоевский очертил в своей речи два русских типа из поэзии Пушкина: тип, живой и теперь, вечного страдальца, недовольного своей средой человека, всюду шатающегося и не знающего, куда преклонить свою голову, потому что он оторван от жизни народа и не имеет под собой почвы, – это Алеко; и потом Евгений Онегин – один и тот же тип, видоизменяющийся под влиянием внешних условий жизни. Другой тип, выработанный поэтом, – положительный, сильный верою и любовью, тип русской женщины, выраженный в Татьяне. Это русский народ с его могучею, оживляющею и согревающею душой… Замечательная эта речь, в которой только окончание несколько фантастично, что, впрочем, оговаривал и сам оратор, оправдывая эту фантастичность возможностию делать предположения, будет напечатана, как я слышал, в «Московских ведомостях» в видах большого распространения ее в публике. <…>

Е. А. Штакеншнейдер – Ф. М. Достоевскому

19 июня

С живейшим вниманием и восторгом следила я за торжеством Пушкина и Вашим торжеством, Федор Михайлович, теперь слезно молю: дайте Вашу речь! В газетах только выписки, на устах у вернувшихся из Москвы только восторженные отзывы, а мне надо ее всю, и прочитать самой. Скажите, по крайней мере, где она появится и когда. Воображаю, что это было. Как жаль, что Анна Григорьевна не присутствовала. Главное неожиданность. То есть все знали, что будут Вам рукоплескать, ведь всем рукоплескали, но не знали, что будут плакать, что бросятся к Вам, что Аксаков откажется от своей речи, иначе он бы не приготовил свою. Вы, Федор Михайлович, поставили настоящий и прочнее, а главное – прекраснее бронзового, памятник Пушкину. И не великому поэту одному указали Вы его высокое место, Вы указали его и для России, подняли наш угнетенный дух, от той-то радости и заплакали Ваши слушатели.

<…> И ведь был весною плеврит, а потом я опять упала, вместе с креслом, и опять повредила себе ногу. Но лето чудесно, и зиму жду с нетерпением. Видимо, это Ваши слова о России придали мне снова охоту жить. <…>

М. <В. О. Михневич>

Пушкинский праздник в Москве

(«Живописное обозрение». 21 июня)

<…> Во втором сoбpaнии Общества любителей российской словесности случилось нечто совсем небывалое; случилось «событие», как сказал тут же И. С. Аксаков. Событие это – речь Ф. М. Достоевского. Ее давно ждали, давно говорили о ней, но такой силы слова никто и вообразить себе не мог. Г. Достоевский подействовал непосредственно на массу и увлек ее до самозабвения. Передать его талантливую речь, имевшую, впрочем, мистическую подкладку, почти невозможно. Оратор, со свойственным ему мистицизмом, осветил некоторые события и значение русского народа. Разбирая типы Алеко и Евгения Онегина, г. Достоевский коснулся некоторых явлений современной жизни, указал на широкие стремления русских, объяснил значение «народности» по отношению к Пушкину и пророческую роль самого поэта. Вся речь г. Достоевского дышала такой глубокой верой в то, что он говорит, что никто не мог бы холодно выслушать ее. О критическом анализе не могло быть и речи: слишком уж сильное впечатление она производила. Достоевского постоянно прерывали рукоплесканиями; каждая меткая фраза, каждая оригинальная мысль падали в публику, как масло в огонь. Когда оратор кончил – восторгу не было пределов. Все члены Общества, начиная с И. С. Тургенева, расцеловали его; публика стучала, топала; махали шляпами и, наконец, поднесли лавровый венок растроганному Федору Михайловичу. <…>

Н

Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве

(«Нива». 21 июня. C. 503, 506–508)

«Конечно, придет время, когда потомство воздвигнет Пушкину вековечный памятник».

В. Белинский

Слова, выставленные эпиграфом к настоящей статье, оказались пророческими: памятник поставлен, и, кроме того, открытие его сопровождалось таким блеском и торжеством, каких поистине трудно было ожидать, ибо они представляются не вполне ясным явлением в настоящие смутные дни. Величайший поэт русский, который еще так недавно подвергался таким резким осуждениям как человек с полным отсутствием гражданского чувства и т. п., вдруг в этой же самой, осуждавшей его среде, в Петербурге, находит столько людей, рвущихся его чествовать. Но и при самом празднестве, на обедах, вновь выказалась та рознь и вражда, которые, к прискорбию, столь у нас обычны. Как бы то ни было, мы только изложим самый акт праздника, без преувеличения можно сказать, у нас беспримерного.

<…> Речь Ф. М. Достоевского в извлечении:

Через целое столетие после Петровской эпохи явился поэт, который гениальными своими произведениями осветил дорогу русскому народу. Периоды поэтической деятельности Пушкина не имеют твердых определенных границ. Он всегда почерпал свои идеалы в родной земле, и напрасно говорят о подражании его Андре Шенье, Байрону и др., Пушкин всегда обладал глубиною самосознания и глубиною познания своего народа и его духовных качеств, а потому и мог пророчествовать о будущих его судьбах. Вся суть русского сердца и русской души вылилась в типах, созданных Пушкиным. Капитальные типы эти – Алеко («Цыганы»), Евгений Онегин – в существе тот же Алеко, и Татьяна. Алеко – тип исторического мирового страдальца, не умеющего и не могущего примкнуть ни к какому строю общественной жизни, потому что ему нужен строй идеальный; Алеко бежит к цыганам, туда, где нет законов. Эти мировые мученики в то же время необходимо являются и скитальцами. Тип этот беспрерывно сохраняется в истории нашего народа; эти скитальцы и теперь продолжают свое скитальничество, и если теперь, в погоне за идеалом, не пойдут к цыганам, то ударятся в социализм, потому что русскому скитальцу для успокоения нужно всемирное счастие – меньшим он не помирится. Эти лица оттеняют общий слой нашей интеллигенции, представители которой служат казне, служат на железных дорогах, читают даже иногда лекции, но у них никогда не явится стремления бежать к цыганам… Но всем нам великий поэт указывает спасительную дорогу смиренного общения с народом. Алеко был искренним, хотя и фантастичным страдальцем. Он был единицею массы, воспитанной в закрытых стенах русских институтов и разделенной на XIV классов; он тоже, вероятно, обладал крепостными, и он убежал, убежал туда, где его встречает, по выражению одного поэта, «дикая» женщина… Но Алеко не мог ассимилироваться и с этой первобытной средой. Он не годился не только для всемирной гармонии, но даже для цыган; они его прогонют, он отвечает убийством, и – вот мораль нашего поэта, решающая наш русский вековой проклятый вопрос: смирись, гордый человек!

Евгений Онегин – тот же тип, с его отличительными чертами. Он является из Петербурга и непременно из Петербурга; он также не может никуда примкнуть, также сознает невозможность какой бы то ни было работы на родной почве. Почему? Может быть, также из хандры по мировому идеалу.

Следующий тип, положительный, – тип Татьяны. Такого образца художественной красоты мы не встречаем ни у одного из наших крупных талантов; разве только он повторился в образе Лизы «Дворянского гнезда»… (Здесь оратор был прерван шумными рукоплесканиями в честь присутствовавшего И. С. Тургенева). Онегин, встретив Татьяну, эту чистую, непорочную девушку, не сумел распознать ее внутренней красоты и признал ее нравственным эмбрионом, а таким эмбрионом был он сам. Я удивляюсь, почему Пушкин не сделал Татьяну даже героиней поэмы и не дал поэме имени этой девушки!.. Тлетворное влияние светской жизни не тронуло Татьяну. Она отвечает Онегину, пришедшему к ней с любовью: «Я другому отдана и буду век ему верна»… Может быть, скажут, что у Татьяны не хватило смелости порвать связывавшие ее путы и отдаться личному счастью? Нет, русская женщина смела и не один раз доказала это. Нет! Татьяна, как русская женщина, сознает, что она не может построить свое счастье на несчастии другого. Да и какое русское сердце не откажется от своего личного счастья, если для него необходимо замучить хоть одно человеческое существо? какой русский согласится быть архитектором подобного здания? Мне скажут, что Татьяна, поступая таким образом, разбивает сердце Онегина. Но разве Татьяна не разглядела, что Онегин любит не ее, а свою фантазию, что он – лист, несомый вихрем! И будь она свободна, она уже не пошла бы за него, предвидя разочарование, предвидя несчастие…

Есть у поэта и еще русский тип – тип монаха-летописца. Сколько бы можно сказать о нем!.. Стало быть, есть в русском народе дух, есть жизненная сила, есть вера, а коли есть вера, есть и надежда… И ни один русский писатель не уяснил нам так сущности русской натуры, как Пушкин. Правда, есть одно-два исключения, но и эти исключения, в большинстве случаев являясь господами, старались поднять народ до себя… но всем, что в них есть хорошего, они обязаны Пушкину. Не было бы Пушкина, и не было бы последующих талантов, не было бы веры в русскую самостоятельность. Он первый дал нам прозреть наше значение в семье европейских народов. Он сам был отзывчив и уяснил, что всемирная отзывчивость есть отличительная черта нашего народа; явление такого поэта не есть ли явление пророческое? Он раскрыл нам русское сердце, он показал нам, что оно неудержимо стремится к всемирности и всечеловечности. Производившее столько волнений разделение русского общества на славянофилов и западников есть только одно великое недоразумение. Россия любит человека. Она постоянно служила Европе, может быть, больше, чем себе самой. Остается еще задача – указать исход европейской тоске, не мечом, не экономическими правилами, не наукою – а любовью русского сердца. Пусть наша земля – нищая, но ее из конца в конец «Христос исходил, благословляя»… И если бы Пушкин был жив, мы стояли бы ближе к решению нашей задачи, он уяснил бы суть русского народа в Европе и помирил бы нас с нею…

Г. У. <Г. И. Успенский>

Пушкинский праздник. (Письмо из Москвы)

(«Отечественные записки». № 6. С. 173–196)

I.

…Вчера, 8‑го июня, музыкально-литературным вечером в залах российского Благородного собрания окончились московские торжества по поводу открытия памятника Пушкину, и сегодня мне бы хотелось передать вам вынесенные мною впечатления. Следовало бы, минуя всё ненужное и не идущее к делу, прямо начать речь о том, что осталось от этих торжеств самого существенного, ценного, достойного внимания, но именно «свежесть впечатлений» торжества, которое только вчера окончилось, и не позволяет сделать этого так, как бы хотелось. Существенное и ценное благодаря «свежести» впечатлений праздника тонет в шуме и громе ораторских речей, бряцании лир и цевниц поэтов, в шуме и громе обыкновенных медных звуков полковой музыки и в гуле бесчисленных аплодисментов, «браво» и «ура», в звоне ножей, вилок, стаканов и рюмок, в чмоканье поцелуев и т. д. Словом, обилие всевозможных внешних ощущений, начиная ораторскою речью в честь Пушкина, в честь родственников Пушкина, в честь лицейских товарищей Пушкина и т. д. и кончая разварной стерлядью, тоже, кажется, a la Пушкин – всё это еще слишком сильно шумит в ушах, рябит в глазах, слишком сильно мешает сосредоточиться на скромных нравственных результатах, оставшихся в сознании присутствовавших на празднестве русских людей. Нечто «сербское» (как справедливо замечают «Современные известия»), то есть нечто (как полагаем мы) картонное, шумное, даже громкое (как звук пустой бочки) – хотя несомненно искреннее, то есть не выдуманное – заглушает скромное, но значительное. <…>

II.

<…> В течение двух с половиною суток никто почти (за исключением И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и М. Сухомлинова) не счел возможным выяснить идеалы и заботы, волновавшие умную голову Пушкина при помощи равнозначащих забот, присущих настоящей минуте; никто не воскресил их среди теперешней действительности, а это-то, как увидим ниже, и было бы самым действительным средством к выяснению всей обширности значения Пушкина. Напротив, руководствуясь в характеристике его личности и дарования матерьялами, исключительно относившимися к его времени, господа ораторы, при всём своем рвении, и то только едва-едва сумели выяснить Пушкина в прошлом, отдалили это значение в глубь прошлого, поставили его вне последующих и настоящих течений русской жизни и мысли… Привязанные, точно веревкой, к огромной фигуре Пушкина, они сумели-таки поутомить внимание слушателей, под конец торжеств начавших даже чувствовать некоторую оскомину от ежемгновенного повторения «Пушкин», «Пушкина», «Пушкину»!.. И чего-чего только не говорилось о нем! Он сказочный богатырь, Илья Муромец, да, пожалуй, чуть ли даже и не Соловей-разбойник! Он летает на ковре-самолете, носится из конца в конец, кажется, по ветру из Петербурга в Кишинев, в Одессу, в Крым, на Кавказ, в Москву… Пушкин – это возбуждение русской музы, это незапечатленный (т. е. не запертый) ключ, Пушкин слышит дальний отзыв друга, бред цыганки, песню Грузии, крик орла, заунывный ропот океана… Он видит деву на скале… Пушкин ликом своим воздвигся во всемирном пантеоне… Пушкина честят и славят всяк народ и всяк язык, но мы, русские, юнейшие из народов, мы, узнавшие себя в первый раз в его творениях, мы приветствуем Пушкина как предтечу тех чудес, которые, может быть, (как скромно!) нам «суждено явить»… В течение двух с половиной суток, почти без перерыва, публика слушала такие и подобные определения, или, вернее, уверения в гениальности, многосторонности, широте, теплоте и других бесчисленных качествах этого гениального человека и его огромного дарования. Хлопали, хлопали, наконец, собрались было уже и отдыхать, когда на выручку явился г. Достоевский.

Нет ни малейшего сомнения, что частию огромного успеха речь г. Достоевского обязана именно утомлению публики от продолжительного пустословия и праздного громогласия. Всякое мало-мальски живое слово, сказанное в такую минуту, было бы принято всеми с распростертыми объятиями, но и кроме этого, слово, сказанное г. Достоевским, было в самом деле словом живым и достойным величайшего интереса… Прибавим к этому, что манера, с которой говорил г. Достоевский свою речь, ничем не напоминала громогласных ораторов. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал со знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы и т. д. Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений, он сказал публике, что думает о Пушкине как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту в этой самой зале… Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в эту залу и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До г. Достоевского этого никто не делал – и вот главная причина необыкновенного успеха его речи.

Содержание речи приблизительно состоит в следующем: Пушкин как личность и как поэт есть самобытнейшее, великолепнейшее выражение всех свойств чисто русского духа. Эта чисто русская самобытность не покидала Пушкина даже в самом раннем периоде его деятельности, в период подражательности иностранным образцам. И тогда, по словам г. Достоевского, он уже не мог не перерабатывать иностранных литературных влияний, так как того требовали чисто русские, самобытные, народные свойства его души. Свято повинуясь в своей литературной деятельности этим требованиям, Пушкин есть – вместе с полнейшим и совершеннейшим выражением души русского народа – также и пророчество, т. е. указание относительно предназначений этого народа в жизни всего человечества. Изучая Пушкина, можешь в совершенстве знать – что такое, какие сокровища заключает в себе душа русского человека, какими муками она томится, и в то же время можешь с точностью определить, на какую потребу, на какую задачу в жизни всего человечества нужны и предназначены эти прирожденные русской натуре, русской душе качества. Эти, по словам г. Достоевского, чисто русские, народные черты сказались в Пушкине тем, что уже в самую раннюю пору своей деятельности он останавливается на типе страдальца, скитающегося по свету, не имеющего возможности успокоиться, удовлетвориться действительностию или чем-нибудь, какою-нибудь, хотя бы наилучшею частью ее явлений. Тип страдающего скитальца, тип, по словам г. Достоевского, также чисто русский, замечаемый уже в древнейший период русской жизни, существовавший во все последующие периоды ее, существующий и теперь, сию минуту, и который не исчезнет далеко в будущем; не находящий успокоения, мятущийся русский страдалец потому не может исчезнуть ни в настоящем русской жизни, ни тем паче в ее будущем, что для успокоения обуревающей его душу тоски нужно всемирное, всеобщее, всечеловеческое счастие. «На меньшем он не помирится!» (гром рукоплесканий). И, что главное, мировая задача успокоения только в мировом счастии, в сознании всечеловеческого успокоения – есть не фальшивая или праздная фантазия скучающего, шатающегося без дела, хотя бы и малого человека, но, напротив, составляет черту русской натуры, вполне органическую. Пушкин своею восприимчивостью к пониманию чужеземных нравов, доказанной его произведениями, есть наилучшее выражение и олицетворение этой черты. Никто, ни один величайший поэт в мире, не исключая даже и Шекспира, не проникался так идеями, нравами и пониманием самого склада души чуждого народа, как то мог делать Пушкин, ибо эта способность прирождена ему как истинно русскому человеку. Греки и римляне Шекспира – такие же англичане, как и он сам; испанцы, итальянцы Пушкина, напротив, настоящие испанцы, настоящие итальянцы. Та же восприимчивость к пониманию чуждого народа, его души, его радости и печалей, свойственная совершеннейшему выразителю русской души, свойственна и всему русcкому народу; печали и радости, волнующие жизнь европейского человека, его тоска, его страданье для нас, для каждого из нас, русских людей, едва ли не дороже наших собственных печалей. Из всего этого оратор выводит то заключение, что русский человек, которому предопределено наполнять свое существование только страданием за чужое горе, тосковать только потому, что тоскует другой, мой ближний, внесет, в конце концов, в человеческую семью умиротворение, успокоение, оживляющую и веселящую простоту смирения. До тех же пор, то есть до тех пор, покуда всечеловеческие задачи, лежащие в русском человеке, не получат предопределенного им исхода – русский человек не перестанет быть страдальцем, самомучеником, не успокоится ни на минуту… Пушкин, чуткий душой, провидел эту предназначенную русскому народу миссию и, как уже сказано, в самую раннюю пору литературной деятельности изобразил такого скитальца сначала в Алеко, потом в Евгении Онегине. Достоевский от себя при этом прибавил, что тот же скиталец, только в ином виде, в другой форме, существовал и после Пушкина, после Онегина, существует и теперь и будет существовать вовеки, до тех пор, пока, как уже сказано, не найдет успокоения во всечеловеческом счастии…

Мы не можем ручаться за то, что совершенно точно передали мысль первой половины речи г. Достоевского, но мы положительно ручаемся за то, что понята она и оценена была именно в том смысле, как нами изображено. Может быть, мы не так и не то рассказали, но понравилось, произвело впечатление именно то самое, что у нас изображено. Характеристика Татьяны, сделанная г. Достоевским во второй половине речи, – причем ту же черту, т. е. невозможность основать свое счастие на несчастии другого, г. Достоевский нашел в том, что Татьяна, сказав Онегину: «Я вас люблю», прибавляет: «но я другому отдана и буду век ему верна» – уж не произвела того ошеломляющего эффекта, как характеристика и объяснение значения русской тоскующей души. А какое-то замечание, сделанное г. Достоевским насчет какого-то смирения («Смирись, гордый человек!»), будто бы необходимого для этого скитальца в то время, когда и так уж он смирился и лично вполне уничтожился перед чужой заботой, это замечание прошло почти мимо ушей; всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженною мыслию первой половины.

Положительно известно, что тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения; причем один молодой человек, едва пожав руку почтенного писателя, был до того потрясен испытанным волнением, что без чувств повалился на эстраду. Да, не для железнодорожников, не для представителей тех четырнадцати классов, на которые разделено, по словам г. Достоевского, русское интеллигентное общество, могли иметь значение сказанные Достоевским слова о неизбежности для всякого русского человека – жить, страдая скорбями о всечеловеческих страданиях. Слова эти могли произвести впечатление именно только на молодежь и на тех из остепенившихся и осолидневших представителей ее в недавнем прошлом, которые живо чувствуют еще пережитое ими, потому что ни одно поколение русских людей никогда, во всё продолжение тысячелетней русской жизни не находилось в таком трудном, мучительном, безвыходном состоянии, как то, которое должно было выполнять свою исконную, по словам г. Достоевского, миссию в последние два, три десятка лет. Как могло случиться, что почти всё молодое поколение, стоявшее не за порабощение освобожденных, не за угнетение их, не за развращение их, словом, не имевшее ни единой злостной мысли против своего народа, оказалось ненужным ему? Однако это случилось! Никакому из всех молодых поколений, когда-либо существовавших на русской земле, не предлежало такой массы работы именно на служение ближнему, освобожденному от неволи, изуродованному этой неволей, как поколению последних двух, трех десятков лет, и что же? Работы этой не нашлось, не оказалось, или она оказалась не нужной… Пушкин мог желать, «чтобы голос его мог сердца тревожить», чтобы у него был «грозный дар» слова, для того чтобы потрясти тогдашнее общество смыслом хотя бы такой деревенской картины тогдашнего времени:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,

Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам

Неумолимого владельца!

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,

Надежд и склонностей в душе питать не смея…

……………………………………………………

(Уединение).

А молодому поколению, поколению падшего, по манию царя, рабства не пришлось уже с такою простотою и искренностью выражать свои тревоги, определять свои задачи. Задачи, предлежавшие ему, несмотря на свою громадность, не только не были никем выяснены, не только не подняты на нужную, необходимую высоту, но, как на грех, как бы умышленно погребались истолкователями русской жизни под массой того старого наследия от времен бесправия и беззакония, среди которого молодому поколению приходилось очутиться со своей трудной миссией. Сам г. Достоевский, взявшийся изобразить один процесс в форме романа, предпочел остановиться и даже во сто раз против действительности преувеличить гнусности и безобразия, обнаруженные в нем, гнусности – наследие недавнего бесправного существования – и ни единым словом не попытался отделить от этого дрянного матерьяла – человеческого – той самой всечеловеческой задачи русского человека, о которой он так хорошо теперь разговаривает на кафедре Общества любителей русской словесности. А ведь, может быть, если бы молодое поколение последних лет при начале своего поприща нашло поддержку в истолкователях его задачи, если бы эти истолкователи поставили задачу на первый план, возвели ее хотя бы до сотой доли тех ослепляющих размеров, до которых теперь возводит ее г. Достоевский, – может быть, ему бы и не пришлось коротать свою жизнь так, как оно коротало, и терзаться и терзать других бесплодным ожесточением.